PR

X

Category

カテゴリー未分類

(0)江戸切絵図歩きめぐり

(97)帆船模型 PANDORA 船尾構造模型 製作記録

(39)東日本支線の旅

(42)西日本支線の旅

(17)島歩きの旅

(13)その他

(85)(完結)東海自然歩道

(52)(完結)四国遍路

(77)(完結)首都圏自然歩道

(35)(完結)東北一周徒歩旅行

(89)(完結)関東外周山つなぎの旅

(148)(完結)中国一周徒歩旅行

(57)(完結)南関東低山つなぎの旅

(61)(完結)支線の旅

(39)(完結)北陸縦断徒歩旅行

(50)(完結)北海道一周徒歩旅行

(77)(完結)九州一周徒歩旅行

(49)(完結)周遊の旅(ルート1)

(44)(完結)東北周遊徒歩旅行

(28)(完結)東京歩きめぐり

(256)(完結)学生時代のスペインの旅

(43)(完結)学生時代の中南米の旅

(85)(完結)学生時代の中東の旅

(51)(完結)帆船模型 PEGASUS 製作記録

(29)(完結)帆船模型 BADGER 製作記録

(16)(完結)帆船模型 BOUNTY 製作記録

(19)(完結)帆船模型 CHARLES YACHT 製作記録

(8)(完結)帆船模型 PANDORA 製作記録

(35)(完結)帆船模型 ENTERPRIZE 船尾部分 製作記録

(40)徒歩旅行の地図

(8)Keyword Search

▼キーワード検索

【 江戸切絵図歩きめぐり 第96回 】 戸山 西早稲田

【 帆船模型 PANDORA 船尾構造模型 製作記録 第39回 】 ラダーの製作

【 江戸切絵図歩きめぐり 第95回 】 新宿

【 帆船模型 PANDORA 船尾構造模型 製作記録 第38回 】 スターンギャラリーの加工

【 東日本支線の旅 38日目/東海道 14日目 】 品濃(神奈川県横浜市) → 日本橋(東京都中央区)

【 帆船模型 PANDORA 船尾構造模型 製作記録 第37回 】 クォーターデッキの製作(3)

【 江戸切絵図歩きめぐり 第94回 】 新宿

【 帆船模型 PANDORA 船尾構造模型 製作記録 第36回 】 クォーターデッキの製作(2)

【 江戸切絵図歩きめぐり 第93回 】 千駄ヶ谷

【 帆船模型 PANDORA 船尾構造模型 製作記録 第35回 】 クォーターデッキの製作(1)

【 帆船模型 PANDORA 船尾構造模型 製作記録 第39回 】 ラダーの製作

【 江戸切絵図歩きめぐり 第95回 】 新宿

【 帆船模型 PANDORA 船尾構造模型 製作記録 第38回 】 スターンギャラリーの加工

【 東日本支線の旅 38日目/東海道 14日目 】 品濃(神奈川県横浜市) → 日本橋(東京都中央区)

【 帆船模型 PANDORA 船尾構造模型 製作記録 第37回 】 クォーターデッキの製作(3)

【 江戸切絵図歩きめぐり 第94回 】 新宿

【 帆船模型 PANDORA 船尾構造模型 製作記録 第36回 】 クォーターデッキの製作(2)

【 江戸切絵図歩きめぐり 第93回 】 千駄ヶ谷

【 帆船模型 PANDORA 船尾構造模型 製作記録 第35回 】 クォーターデッキの製作(1)

Comments

Calendar

カテゴリ: 江戸切絵図歩きめぐり

2025年11月22日(土)快晴

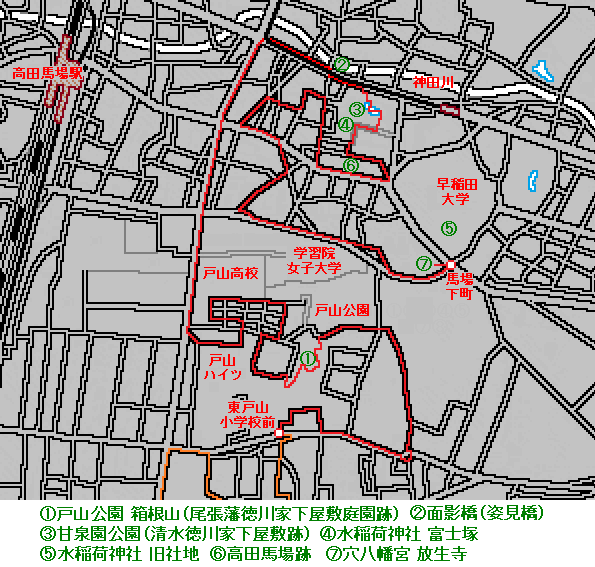

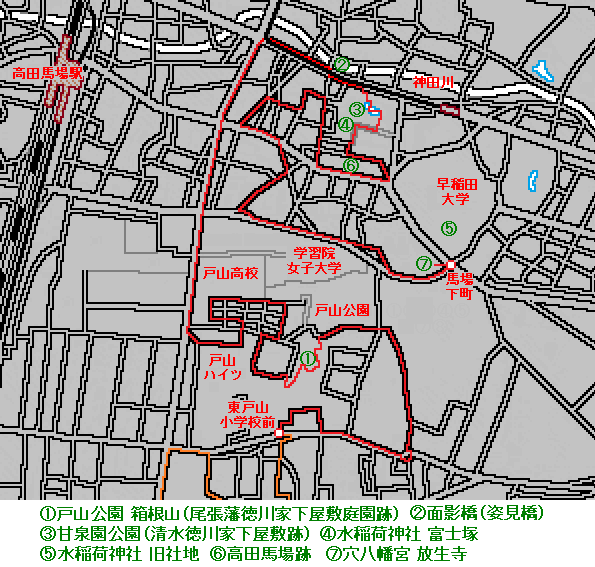

快晴。歩きめぐり日和。今回歩くのは、嘉永7年(1854年)板「牛込市谷大久保絵図」のうち、現在の新宿区戸山1~3丁目・西早稲田2~3丁目に当たる地区。07:25 東戸山小学校前 、【 江戸切絵図歩きめぐり 第96回 】を歩き始める。

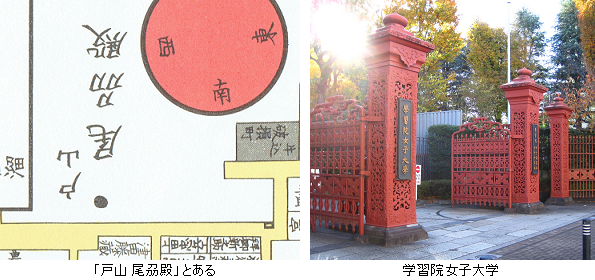

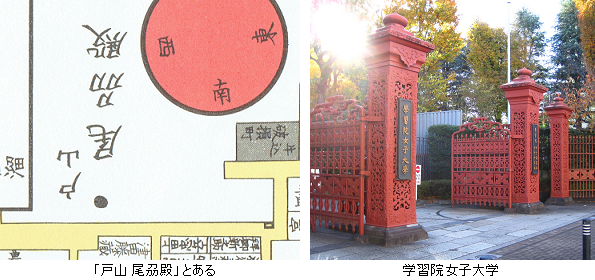

戸山1~3丁目。江戸時代、戸山一帯は尾張藩徳川家(61.95万石 御三家)の下屋敷で、「戸山荘」と呼ばれた。切絵図には「戸山 尾刕(州の異字体)殿」とある。明治維新後 跡地は陸軍用地として利用され、現在は戸山公園・戸山ハイツ・学習院女子大学・戸山高校などになっている。

尾張藩下屋敷の時代には広大な池泉回遊式庭園が造られ、水戸藩徳川家(35万石 御三家)の小石川後楽園と並ぶ名園として知られた。池を掘った残土で造成された築山「玉円峰」が、現在も戸山公園に残っていて、「箱根山」(標高44.6m)と呼ばれている。

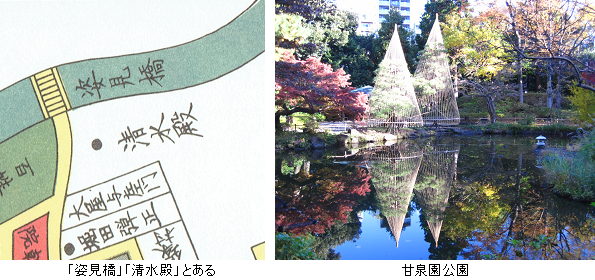

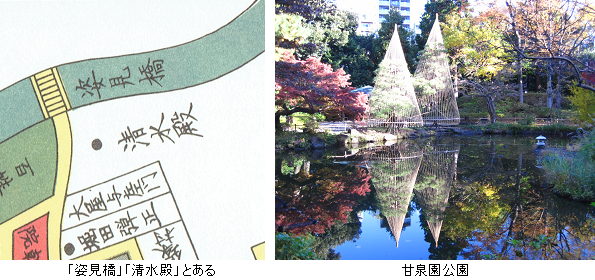

西早稲田2~3丁目。神田川に架かる「面影橋」は、切絵図には「姿見橋」とある。橋名の由来については、戦国時代の武将の娘の於戸姫(おとひめ)が、数々の悲劇を嘆いて川に身を投げた時に詠んだ和歌から名付けられたなど、諸説ある。

「甘泉園公園」を訪れる。安永3年(1774年)この地が清水徳川家(賄料10万石 御三卿)の下屋敷になり、回遊式の大名庭園が造られた。当時は茶の湯に適した湧水があり、これが園名の由来。切絵図には「清水殿」とある。明治時代には横浜正金銀行頭取の相馬永胤が邸地を取得、邸宅と庭園を構えた。その後、早稲田大学の付属施設を経て、現在は公園として開放されている。

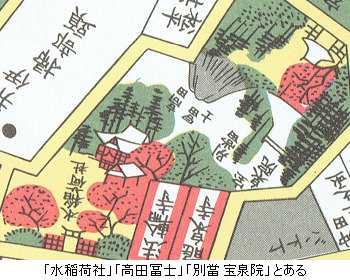

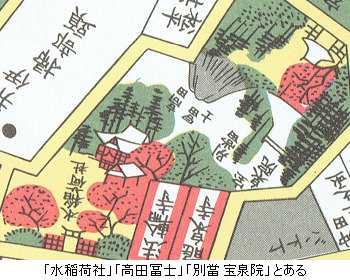

甘泉園公園に隣接する「水稲荷神社」を訪れる。創建年代は不詳。元禄15年(1702年)神木の根元から霊水が湧き出し、これが眼病に効くとして評判になったことから、水稲荷神社と改名した。安永8年(1779年)には境内に、古墳を利用した富士塚「高田富士」が築かれた。

昭和38年(1963年)早稲田大学との土地交換により、水稲荷神社は旧社地から500mほど北西の現在地へ遷座。この際 新しい境内に富士塚が復元されたが、別当寺「宝泉寺」は旧地に残った。切絵図には旧社地に「水稲荷社」「高田冨士」「別當 宝泉院」とある。

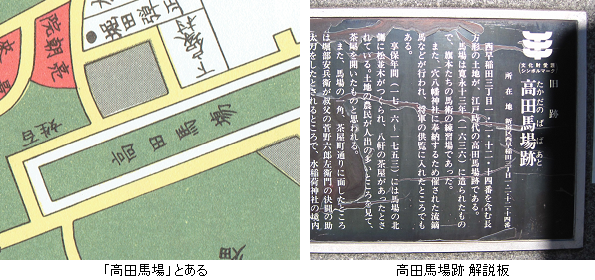

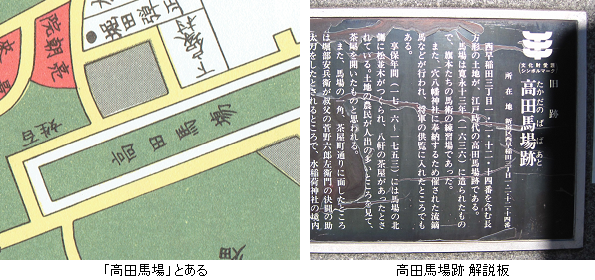

切絵図に「高田馬場」とあり、跡地の一隅に「高田馬場跡」解説板がある。寛永13年(1636年)に造られた馬場は、旗本たちの馬術の練習場だった。元禄7年(1694年)堀部武庸(たけつね、安兵衛)が、当地で行われた決闘における助太刀で活躍したことが評判となり、播磨国赤穂藩浅野家(5.3万石 外様)に仕官した。水稲荷神社の境内には「堀部武庸加功遺跡之碑」がある。

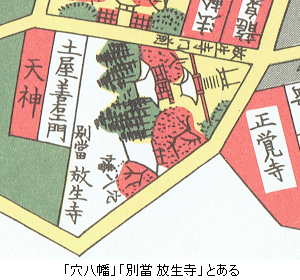

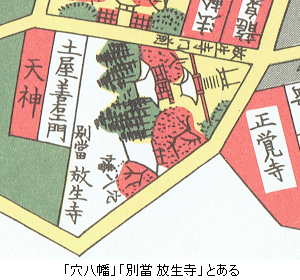

3代将軍徳川家光による崇敬が篤く、穴八幡宮は江戸城北の総鎮護に、慶安2年(1649年)には将軍家の祈願所になった。切絵図には「穴八幡」「別當 放生寺」とある。09:30 馬場下町交差点 、【 江戸切絵図歩きめぐり 第96回 】はここで終わり。

快晴。歩きめぐり日和。今回歩くのは、嘉永7年(1854年)板「牛込市谷大久保絵図」のうち、現在の新宿区戸山1~3丁目・西早稲田2~3丁目に当たる地区。07:25 東戸山小学校前 、【 江戸切絵図歩きめぐり 第96回 】を歩き始める。

戸山1~3丁目。江戸時代、戸山一帯は尾張藩徳川家(61.95万石 御三家)の下屋敷で、「戸山荘」と呼ばれた。切絵図には「戸山 尾刕(州の異字体)殿」とある。明治維新後 跡地は陸軍用地として利用され、現在は戸山公園・戸山ハイツ・学習院女子大学・戸山高校などになっている。

尾張藩下屋敷の時代には広大な池泉回遊式庭園が造られ、水戸藩徳川家(35万石 御三家)の小石川後楽園と並ぶ名園として知られた。池を掘った残土で造成された築山「玉円峰」が、現在も戸山公園に残っていて、「箱根山」(標高44.6m)と呼ばれている。

西早稲田2~3丁目。神田川に架かる「面影橋」は、切絵図には「姿見橋」とある。橋名の由来については、戦国時代の武将の娘の於戸姫(おとひめ)が、数々の悲劇を嘆いて川に身を投げた時に詠んだ和歌から名付けられたなど、諸説ある。

「甘泉園公園」を訪れる。安永3年(1774年)この地が清水徳川家(賄料10万石 御三卿)の下屋敷になり、回遊式の大名庭園が造られた。当時は茶の湯に適した湧水があり、これが園名の由来。切絵図には「清水殿」とある。明治時代には横浜正金銀行頭取の相馬永胤が邸地を取得、邸宅と庭園を構えた。その後、早稲田大学の付属施設を経て、現在は公園として開放されている。

甘泉園公園に隣接する「水稲荷神社」を訪れる。創建年代は不詳。元禄15年(1702年)神木の根元から霊水が湧き出し、これが眼病に効くとして評判になったことから、水稲荷神社と改名した。安永8年(1779年)には境内に、古墳を利用した富士塚「高田富士」が築かれた。

昭和38年(1963年)早稲田大学との土地交換により、水稲荷神社は旧社地から500mほど北西の現在地へ遷座。この際 新しい境内に富士塚が復元されたが、別当寺「宝泉寺」は旧地に残った。切絵図には旧社地に「水稲荷社」「高田冨士」「別當 宝泉院」とある。

切絵図に「高田馬場」とあり、跡地の一隅に「高田馬場跡」解説板がある。寛永13年(1636年)に造られた馬場は、旗本たちの馬術の練習場だった。元禄7年(1694年)堀部武庸(たけつね、安兵衛)が、当地で行われた決闘における助太刀で活躍したことが評判となり、播磨国赤穂藩浅野家(5.3万石 外様)に仕官した。水稲荷神社の境内には「堀部武庸加功遺跡之碑」がある。

3代将軍徳川家光による崇敬が篤く、穴八幡宮は江戸城北の総鎮護に、慶安2年(1649年)には将軍家の祈願所になった。切絵図には「穴八幡」「別當 放生寺」とある。09:30 馬場下町交差点 、【 江戸切絵図歩きめぐり 第96回 】はここで終わり。

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[江戸切絵図歩きめぐり] カテゴリの最新記事

-

【 江戸切絵図歩きめぐり 第95回 】 … 2025.11.15

-

【 江戸切絵図歩きめぐり 第94回 】 … 2025.10.25

-

【 江戸切絵図歩きめぐり 第93回 】 … 2025.10.13

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.