Clapton (1)

By Tomoko F.(c)

Photo by

Tomoko F.(c)

Photo by

Tomoko F.(c)

1998年4月。ニューヨーク。

マディソン・スクエアー・ガーデンでの3夜連続のコンサートの初日に、私は一抱えの大きな薔薇の花束を持って会場に向かった。

アルバム「ピルグリム」のイメージをと思い、近所の花屋のおじさんと、あれがいいこれがいいと、散々選んだ結果、白い薔薇に淡いブルーの薄紙を巻き、それをラップで包み、清楚なリボンを結んで持たせてくれた。

花束を確実に渡すためには、コンサートが始る前に、クラプトンに受け取ってくれるように約束してもらわなければならなかった。セキュリティーやそこのマネージャーと話しをしていると、最初のセキュリティは訳がわからず「彼は花束の類いを一切受け取らないことになってるから」と言い、コンサートが終わったら裏に持って行ってあげるよ、なんて言う。それではダメなのだ。話しにならない。

結局、話しがわかりそうな人が出てきて、裏に隠れている、いや、控えているクラプトンと私の間を行ったり来たりを繰り返してくれて、私の『演奏が終わった後、アンコールの前にステージを去る時のクラプトンに渡したい』という細かい希望に、クラプトンが根負けして『オーケー』と言ったので、最後の曲が終わったら合図をするから、ステージ中央の真ん前においでと言う。その日はNYコンサートの初日だったので、どの曲が最後なのか、私は知らなかった。そもそも、私はセットリストには全く興味がなく、覚えて帰ることも殆どない。

私がカメラを手にしたのは、6歳頃だったと思う。小学生の頃にはすでに写真を撮っていたし、出来上がった写真を担任の先生に見せると、それを持って、私を校長室に連れて行くので、何かとんでもなく悪いことでもしたのかと、不思議な思いで校長室に入ると、「上手に撮れている、大したものだ」と頭を撫でられ、褒められた思い出がある。けれども、その当時は、写真家になることなど考えもしなかった。代わりに、漠然と、音楽家か絵描きになりたいと夢を見ていた。

それから、ある時、クラプトンのプライベートの写真を撮る機会に恵まれ、その写真をただ自分で大きくしたくて、当時入っていた美術部とほぼ掛け持ちの形で写真部に入り、その時が、私の本当の意味での写真のスタートとなった。

それまで、私は、幼稚園の頃から、絵を描き、ピアノばかり弾いていた。

ブリティッシュロックのみならず、F1の影響もあって、私はヨーロッパに思いを馳せる毎日を送り、そして、いつしか、写真家になりいと強く思うようになっていた。でも、それは、好きなロックスターを追い掛けたり、私には退屈きわまりないウェディングや見合い写真や記念写真を撮るためではなく(実際、この分野の写真を私は一切撮らない)絵画の延長線にあるような、自己表現としての写真を撮りたいと考えるようになっていた。

そして、ニューヨークに暮らし、写真家になった私は、1998年のクラプトンのコンサートを最後に、クラプトンのコンサートに行くことから引退しようと考えていた。

私には、やらなければならないことが、目の前に山積みになっていたし、ひとつの区切りとして、薔薇の花をどうしても渡したかった。それは、他人の手から渡されるのではなく、私から直接、ステージのクラプトンに渡さなければ、意味がなかった。少なくとも、私にとって意味がなかった。

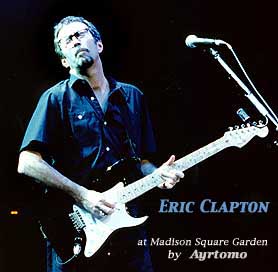

ステージに現れたクラプトンは、その頃には珍しく、黒っぽいアルマーニ・スーツを着て登場した。それは意外だった。意外だったけれども、私はクラプトンのスタンドカラーの黒のシャツに墨黒のアルマーニスーツ姿というのが一番好きだったので、久しぶりに見て、うれしかった。この格好に薔薇の花束はきっと映えるだろうなあと思いながらコンサートを楽しんだ。

すると、どうやら最後の曲らしく、中央のセキュリティが私に向かって「おいでおいで」の合図を送ってくれたので、巨大な花束を持って、マイクの真ん前に行った。演奏が終わり、皆で会場にお辞儀をし、バックステージに戻ろうとする前に、クラプトンがステージの前方に歩いて来たので、私は「どーだ!綺麗だろう!」と花束を差し出した。すると、クラプトンはそれを見て、ビックリしたような、苦笑いのような顔を一瞬して、ステージの縁、ギリギリのところまでやってきて、私の花を受け取ろうとした。が、MSGのステージは高く、アリーナとの間には2メートル近い距離があり、そこにはフェンスがある。私は花を差し出し、クラプトンはそれを受け取ろうとして、しゃがみこみ、手を一生懸命延ばしてくれるのだけど、届かない。私の腕にも、クラプトンの腕にも延ばせる「限界」というのがあって、どうしても、あと10センチほどで届かない。クラプトンの顔を見ると、すっかりスーパースターは「素」に戻っていた。そして、ふと足元を見ると、全身を黒っぽくまとめてシックなクラプトンなのに、なんと、白いソックスをはいているではないか。それには唖然としてしまった。「なんでまた、白いソックスを... 」私はああいう時、妙に冷静で、いろいろなことを瞬時に見てしまう。そして、「なんだか花でクラプトンを釣ってる魚釣りみたいだなあ」とこころの中で思った。

すると、クラプトンがその時、私に向かって『投げなさい!』と言い、手で、投げろ投げろと合図する。私は一瞬、自分の右手にある花束を見て、『冗談じゃない。こんな大きいの、そこまで投げられるような力はないぞ』と思い、これもまた、私の生まれつきの性質で仕方がないのだけれど、思わず、『オッサン!(実は、私は本当にクラプトンに向かって日本語でオッサンと、とっさに呼んでしまった)あなたが降りてくれば!(これは英語で)』とクラプトンに言った。すると、クラプトンは一瞬、魔法にでもかかりそうになったのか、ステージから飛び降りそうになったが、あそこのステージは高さがかなりあるので、一度降りてしまうと、とても這い上がれない。ハッと我に返ったクラプトンはステージに踏み止まった。諦めて引き上げるかと思いきや、クラプトンはすでに、花を受け取ることに真剣になってしまっていて、しゃがみ込んだまま動こうとしない。仕方なく、横にいたセキュリティに「中に入って」と告げると、大急ぎで走ってフェンスとステージの間に入って行き、その10センチの橋渡しをしてくれた。

クラプトンはやっと受け取った大きな薔薇の花束を左胸に抱いて、丁寧にステージに向かってお辞儀をした。クラプトンの胸に抱かれた白い薔薇と、薄紙の青と、クラプトンのスーツがとても似合って、美しかった。まるで、花を受け取るために着て来てくれたようなスーツ姿だった。私の薔薇は私の想いと一緒に、クラプトンの胸に抱かれたまま、ステージを去って行った。

アンコールが始る時、セキュリティが「ここにいていいよ」と私に言った。クラプトンが花をあんな風にしてまで受け取ることが信じられないと言う。それで、私は、アンコールの間、クラプトンの真ん前で聞いていたのだけど、スピーカーが目の前にあって、うるさくて仕方なかった。F1のエンジン音でさえ、余程のことがない限り、耳栓などしなくても平気でいられる私であっても、さすがに堪え難いくらい大きかった。「ああ、音がデカ過ぎる~~~」と思いつつ、クラプトンを見上げると、私のほうを見下げて、時々笑っていた。私も笑ったけど、それは、そのシックなスーツの足元に隠れている白いソックスを思い出して笑っていたのだった。

.

Photo and text by T.F. T-Communications International, Inc. (c)

All Rights Reserved

無断転載、使用を禁止しています。