PR

X

Calendar

2025.11

2025.10

2025.09

2025.10

2025.09

2025.08

2025.07

2025.07

Comments

Freepage List

カテゴリ: 災害記録帳

大正12年(1923年)9月1日午前11時58分、相模湾を震源とするM7.9の関東大震災が発生。東京では多くの建物が倒壊し、昼食の支度時間と重なったことから多数の火災が発生、強風が吹いていたことも災いしてまたたくまに延焼して丸2日間に渡って燃え続け、市域面積79.4km2のうち43.6%にあたる34.7km2を焼失した。この火災の印象が強い関東大震災だが、実はこれは被害の一部に過ぎない。

関東大震災から91年。教訓として何を汲み取るべきか振り返るべく以前書いた文章からまとめてみた。

関東大震災の正体

我が国の自然災害史上最悪の死者・行方不明者を出した関東大震災は盛んに語り継がれてきた。しかしその内容はどうしても東京の火災被害に偏ってしまう傾向がある。

実際、関東大震災(正式な地震名は「大正関東地震」)は東京の直下型地震ではない。震源は相模湾であり、その震度分布や住宅の全潰率を見ても、南関東全体で大きな被害を記録しており、震度6強~7(住宅全潰率)を記録しているのは震源に近い神奈川県や静岡県東部、房総半島南部から埼玉県と東京都旧利根川流域などで、震度7の激震域は面積にして阪神淡路大震災の10倍に及ぶ。

この地震において、岐阜測候所の地震計がとらえた地震波は3つの大きな振りを記録している(震源に近い地震計の多くは針が振り切れてしまい正確な記録が残っていないとされる)。1度目の揺れが本震(M7.9)、2度目と3度目が余震(それぞれM7.2、7.3)である。さらに本震はいわゆる双子地震であることが分かっている。

地震は北米プレートとフィリピン海プレートとの間に起きたプレート境界型で、小田原の直下で最初の破壊が起こり、その10~15秒後に三浦半島直下で2度目の破壊が起こったと推定される。これが双子地震の本震になる。これは震源から離れた東京では一つの揺れとして感じられた。

さらに東京湾北部で、続いて山梨県東部で強い余震が起こったことで、「3度の揺れ」になったものだ。巨大な断層面で立て続けに起こった地震により、関東各地は5分間の断続的な揺れに襲われたことになる。これが関東大震災の正体ということになる。

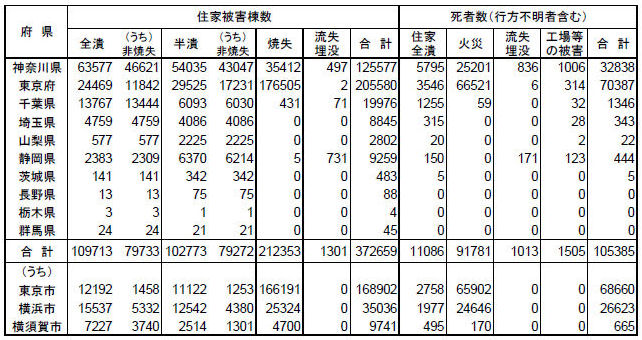

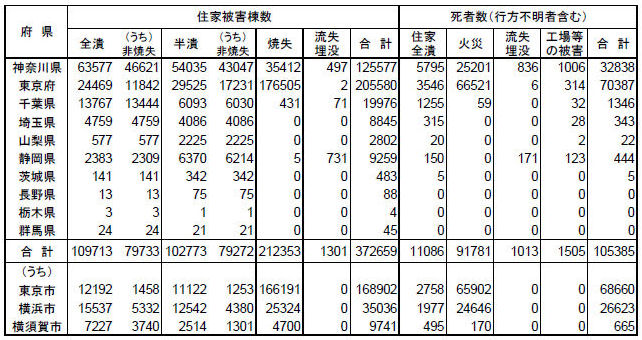

<関東地震による住家被害棟数および死者数の集計(関東地震による被害要因別死者数の推定/諸井孝文・武村雅之,日本地震工学会論文集 第4巻,第4号,2004 より引用)>

延焼と火災旋風

東京市では地震発生直後から火災が発生し、延焼していった。

不運だったのは気象条件である。この日は北陸地方に弱い台風があり、秩父付近にも副低気圧(地形の影響により分断された二次的低気圧)を発生させていた。このため気象の変化が激しく、折からの強風が時間を追って次々と風向きを変化させていった。この風向きの変化があらゆる方向へ延焼を拡大させ、結果的に避難者は逃げ場を失うことになる。

東京市における火災による死者・行方不明者は5万2178人に達し、全死者5万8420人の9割を占める。

本所区にあった旧陸軍被服廠跡(現東京都墨田区横網公園)は安全な避難場所とされ、多くの人が避難してきていた。しかし人々が集まってきた時点で、すでに四方を火災域に囲まれて逃げ場のない状態になっていた。

狭い範囲に人々がひしめき合っていたことに加えて、避難者によって大量に持ち込まれていた家財道具などの可燃物に周囲からの飛び火が引火、折からの強風も相まって火災旋風が発生し、短時間のうちに3万8000人もの命が失われた。

被服廠跡を埋め尽くした遺体は震災後その場で火葬され、遺骨は3mの高さになったとされる。

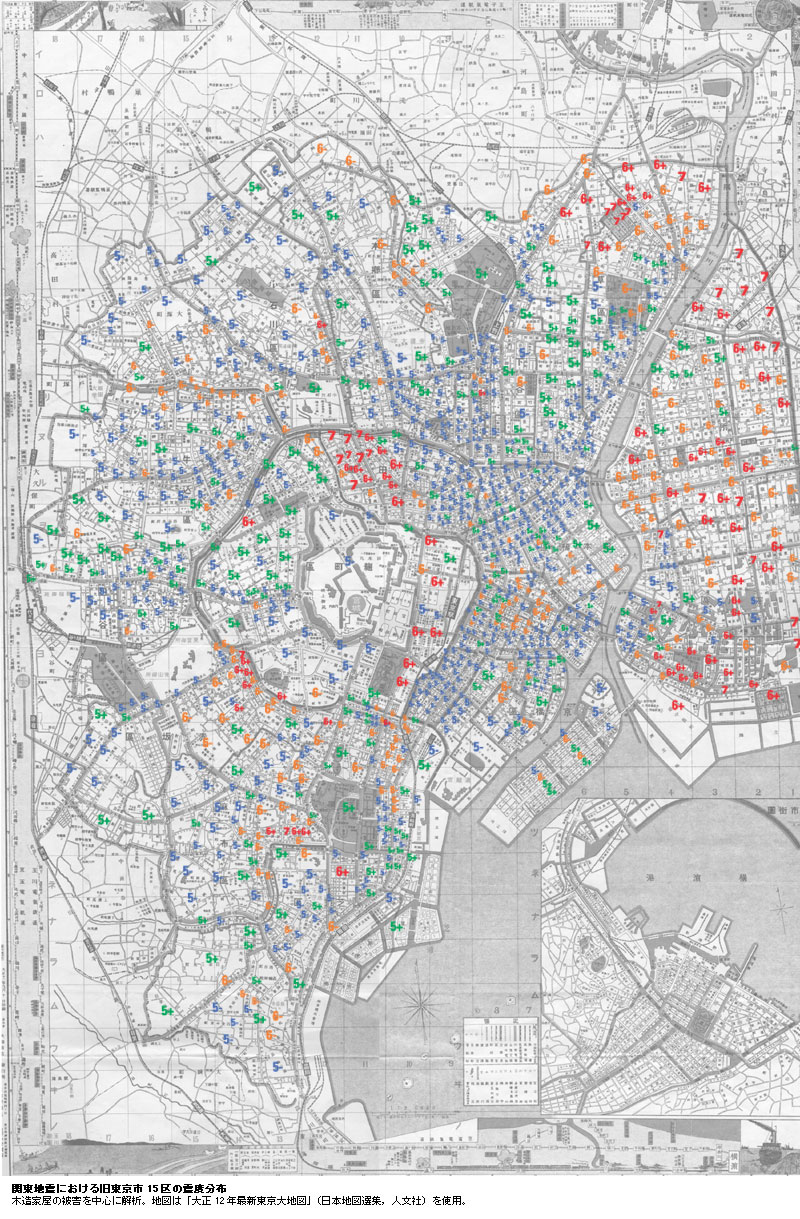

<東京市火災動態地図(9葉を1枚にした図)+延焼火災と飛火( 内閣府HP より引用)>

横浜での被害

関東大震災におけて、東京に比べてその被害状況があまり知られていないのが横浜だ。

神奈川県の広範囲で強い揺れを記録したことは震度分布を見ても明らかだが、横浜市と東京市の住家全潰棟数を見るとさらによく分かる。横浜市の全潰棟数は約1万6000、東京市の1万2000を上回っている。しかも当時の横浜市の人口は約42万人で、約220万人いた東京市の20%に過ぎない。

特に被害が大きかったのが大岡川と中村川及び堀川に挟まれた旧吉田新田(現在では関内や伊勢佐木町など横浜の中心部)にあたる部分で、埋立地特有の地盤の弱さが災いして全潰率は80%に達した。

火災の発生もこの地区に集中し、約290カ所に及んでおり、数でも東京市の2倍、密度では数倍以上となる。

周囲が延焼地域に囲まれていたことや、数万人の避難民が殺到したことは東京の被服廠跡と同条件だったが、横浜公園の場合は周囲の全潰率や延焼密度が高かったことが幸いして、多くの住民が着の身着のままで避難してきていた。この点が家財道具を持ちこんだことが悲劇を読んだ被服廠跡のケースと明暗を分けることになった。

このことは、ひとつの教訓とすべきであろう。

<明治39年測図の旧版地図で見る横浜(今昔マップon the webより)。伊勢佐木町周辺の繁華街は江戸時代に埋立てられた>

津波と土砂災害

関東大震災で津波というと、一般的にはなかなかピンとこないかもしれないが、震源は相模湾のプレート境界であり、津波が発生している。

津波の高さは熱海と伊豆大島(岡田)で12m、伊東、館山で9mを記録しており、外房を除けば元禄地震(1703)に匹敵するか、場所によってはそれ以上の高さとなった。

その一方で、伊豆半島の宇佐美や下田では元禄地震や安政東海地震(1854)の経験が生かされ、家屋の流失はあったものの、人的被害は最小限に食い止められた例もある。

地震の揺れによる土砂災害も多数発生した。箱根や丹沢では特に多く、片浦村(現小田原市)根府川では熱海線(現東海道線)の裏山が崩れて停車中の列車が海中に沈んで多数の死者を出した。

また、箱根の大洞山が崩壊し高速で白糸川を流れ下った岩屑なだれが根府川集落を襲い、逃げ遅れた住民が命を落としている。

当時白糸川の河口付近で遊んでいたは子供たちが海からの津波と白糸川の岩屑なだれの挟み撃ちにあう形で犠牲になるという悲劇もあった。

土砂災害は山間地ばかりでなく、三浦半島や房総半島など広範囲に及び、横浜や横須賀、鎌倉といった市街地周辺でも発生している。このように各地で土砂災害が多く発生しているのも関東大震災の一つの特徴であり、これは台風の影響で前日にまとまった雨があり、地盤が緩んでいたことも要因になっていると考えられる。

蛇足だが神奈川県の秦野市と中井町にまたがる震生湖は、その名の通り関東大震災でできた。地震動で崩落した土砂が沢の最上部を堰き止めたことで湖となったもので、流入河川も流出河川も存在せず、地下水脈のみで周囲の水系とつながっている。

この他、各地で液状化被害が出ていることも触れておかなければならない。

液状化の発生地域は関東平野と甲府盆地という広範囲にわたり、発生箇所数は800カ所以上、分布は震度6以上の地域とおおむね一致する。

発生箇所は海沿いではが埋立地や干拓地が多いが、内陸部の沖積低地においても、東京の古隅田川沿いなどで顕著な例が見られる。

以上のように、火災のイメージばかりが強い関東大震災だが、実際には多様な被害が発生していたことが分かる。こうした「複合災害」としての姿を正しく理解しておくことは、今後の防災対策において非常に重要なことである。

情報伝達の混乱

現在とは異なり、当時の情報伝達手段は限られていた。

電話はまだ一般家庭にまで普及していなかったことはもちろん、ラジオ放送の実用化も間に合っておらず(日本初のラジオ放送は大正14年)、当時主力メディアであった新聞も、在京の新聞社の多くが被災したことで機能しなかった。

こうした状況から様々な情報が錯綜し、「東京全域が潰滅。水没」「津波が赤城山麓にまで達する」「政府首脳全滅」「大噴火による伊豆諸島の消滅」「三浦半島陥没」など、今からはおおよそ想像もつかないような情報が新聞紙上に取り上げられる事態となった。

こうした混乱が新たな悲劇を呼ぶ。「朝鮮人が暴徒化し、井戸に毒を入れ放火して回っている」という情報が流布され、一部新聞社が紙面に掲載するにいたった。

官憲はこれらが虚報であることを告知したが、大衆の多くは混乱に陥り、自警団による朝鮮人の暴行・殺害が実行された。中には日本人でも方言を話したことで朝鮮人と間違えられて暴行・殺害されたケースもあったという。内務省警保局調査によると、殺害された朝鮮人は231人、中国人が3人、間違って殺害された日本人は59人となっている。

現代ではこの当時に比べれば情報伝達手段が増えている。しかし、玉石混交の情報の海の中から適切な情報を取捨選択するためには、相応の情報リテラシーが求められることも事実である。このことは減災を考える上でもっと意識されるべき問題であろう。

都市における地震対策

東京で多くの犠牲が出たことは、木造建築が多かったことによる火災の延焼に起因している。このことは繰り返し語られてきているし、その後長きに渡って「地震だ火を消せ」という災害教訓が伝え続けられたことからも察することができる。

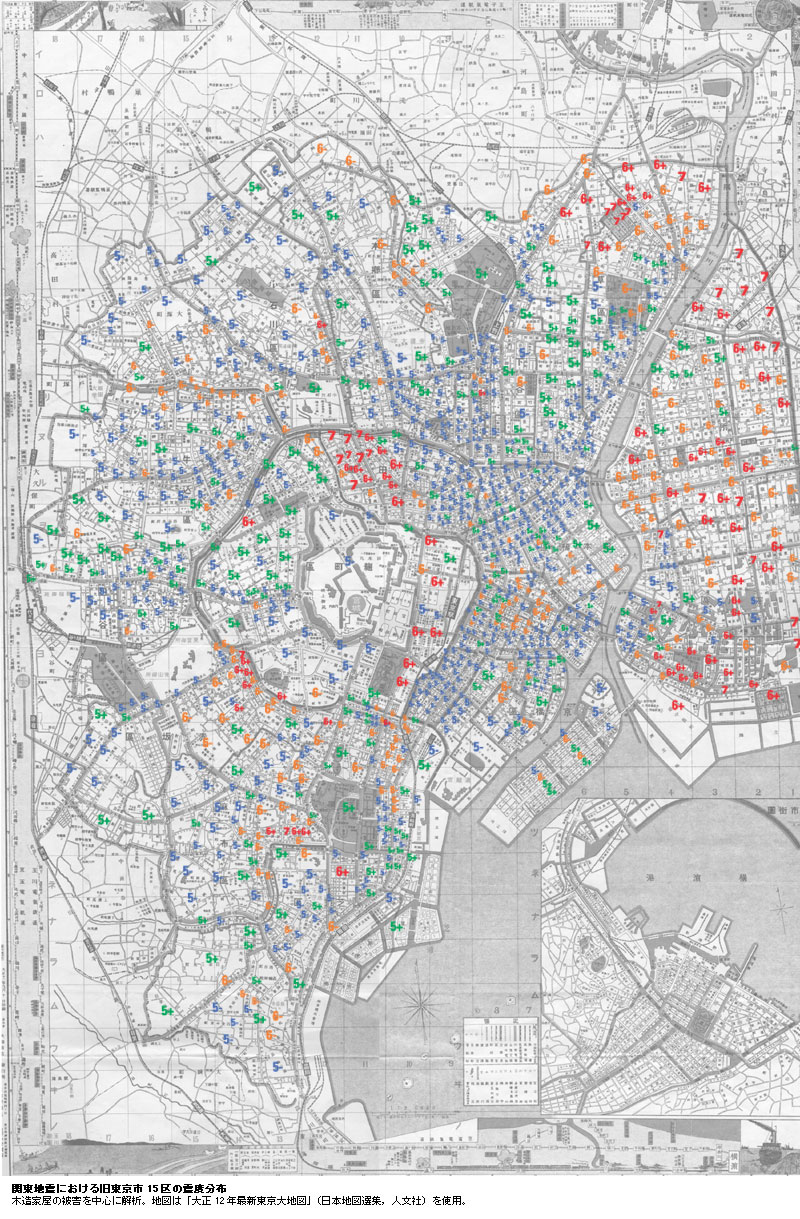

しかし震度分布(ここでは建物全潰率と同義)を見る限り、それは震源からの距離に対して比例的ではない。これはその土地固有の地盤に依存しているからに他ならない。

震源の直近を別にすれば、高い全潰率を記録している場所は比較的新しい時代に形成された柔らかい地盤が多い。埼玉から東京にかけての分布はその典型で、被害が大きかった地域はかつて入江や沼、あるいは河川が氾濫することでつくられた沖積低地がほとんどである。これは今後の地震対策を考える上で大きな意味を持つ。

関東大震災では全潰、すなわち建物がつぶれることで火災が広がった。潰れれば火災は発生しやすいし延焼もしやすい。加えて消火も困難である。建物が潰れることで延焼が広がるとすれば、それだけで惨事の可能性は大きくなる。

現状で、こと都市部においては、地震に対抗し得る対策は耐震・免震のみである。

これは地盤の柔らかい地域ではなおさらのことになる。

しっかりした地盤や強固な建物に住み、倒れそうな家具をしっかり固定すること、これで最初の地震動による被害を最小限に抑え、火災を出さない、延焼を防ぐこと。これを越えて初めてソフト面の対策が生きることになることは認識しておくべきだろう。

<再現された震度分布( 鹿島HP より引用)>

※本記事は2012年に書いた文書を一部改編したものです

関東大震災から91年。教訓として何を汲み取るべきか振り返るべく以前書いた文章からまとめてみた。

関東大震災の正体

我が国の自然災害史上最悪の死者・行方不明者を出した関東大震災は盛んに語り継がれてきた。しかしその内容はどうしても東京の火災被害に偏ってしまう傾向がある。

実際、関東大震災(正式な地震名は「大正関東地震」)は東京の直下型地震ではない。震源は相模湾であり、その震度分布や住宅の全潰率を見ても、南関東全体で大きな被害を記録しており、震度6強~7(住宅全潰率)を記録しているのは震源に近い神奈川県や静岡県東部、房総半島南部から埼玉県と東京都旧利根川流域などで、震度7の激震域は面積にして阪神淡路大震災の10倍に及ぶ。

この地震において、岐阜測候所の地震計がとらえた地震波は3つの大きな振りを記録している(震源に近い地震計の多くは針が振り切れてしまい正確な記録が残っていないとされる)。1度目の揺れが本震(M7.9)、2度目と3度目が余震(それぞれM7.2、7.3)である。さらに本震はいわゆる双子地震であることが分かっている。

地震は北米プレートとフィリピン海プレートとの間に起きたプレート境界型で、小田原の直下で最初の破壊が起こり、その10~15秒後に三浦半島直下で2度目の破壊が起こったと推定される。これが双子地震の本震になる。これは震源から離れた東京では一つの揺れとして感じられた。

さらに東京湾北部で、続いて山梨県東部で強い余震が起こったことで、「3度の揺れ」になったものだ。巨大な断層面で立て続けに起こった地震により、関東各地は5分間の断続的な揺れに襲われたことになる。これが関東大震災の正体ということになる。

<関東地震による住家被害棟数および死者数の集計(関東地震による被害要因別死者数の推定/諸井孝文・武村雅之,日本地震工学会論文集 第4巻,第4号,2004 より引用)>

延焼と火災旋風

東京市では地震発生直後から火災が発生し、延焼していった。

不運だったのは気象条件である。この日は北陸地方に弱い台風があり、秩父付近にも副低気圧(地形の影響により分断された二次的低気圧)を発生させていた。このため気象の変化が激しく、折からの強風が時間を追って次々と風向きを変化させていった。この風向きの変化があらゆる方向へ延焼を拡大させ、結果的に避難者は逃げ場を失うことになる。

東京市における火災による死者・行方不明者は5万2178人に達し、全死者5万8420人の9割を占める。

本所区にあった旧陸軍被服廠跡(現東京都墨田区横網公園)は安全な避難場所とされ、多くの人が避難してきていた。しかし人々が集まってきた時点で、すでに四方を火災域に囲まれて逃げ場のない状態になっていた。

狭い範囲に人々がひしめき合っていたことに加えて、避難者によって大量に持ち込まれていた家財道具などの可燃物に周囲からの飛び火が引火、折からの強風も相まって火災旋風が発生し、短時間のうちに3万8000人もの命が失われた。

被服廠跡を埋め尽くした遺体は震災後その場で火葬され、遺骨は3mの高さになったとされる。

<東京市火災動態地図(9葉を1枚にした図)+延焼火災と飛火( 内閣府HP より引用)>

横浜での被害

関東大震災におけて、東京に比べてその被害状況があまり知られていないのが横浜だ。

神奈川県の広範囲で強い揺れを記録したことは震度分布を見ても明らかだが、横浜市と東京市の住家全潰棟数を見るとさらによく分かる。横浜市の全潰棟数は約1万6000、東京市の1万2000を上回っている。しかも当時の横浜市の人口は約42万人で、約220万人いた東京市の20%に過ぎない。

特に被害が大きかったのが大岡川と中村川及び堀川に挟まれた旧吉田新田(現在では関内や伊勢佐木町など横浜の中心部)にあたる部分で、埋立地特有の地盤の弱さが災いして全潰率は80%に達した。

火災の発生もこの地区に集中し、約290カ所に及んでおり、数でも東京市の2倍、密度では数倍以上となる。

周囲が延焼地域に囲まれていたことや、数万人の避難民が殺到したことは東京の被服廠跡と同条件だったが、横浜公園の場合は周囲の全潰率や延焼密度が高かったことが幸いして、多くの住民が着の身着のままで避難してきていた。この点が家財道具を持ちこんだことが悲劇を読んだ被服廠跡のケースと明暗を分けることになった。

このことは、ひとつの教訓とすべきであろう。

<明治39年測図の旧版地図で見る横浜(今昔マップon the webより)。伊勢佐木町周辺の繁華街は江戸時代に埋立てられた>

津波と土砂災害

関東大震災で津波というと、一般的にはなかなかピンとこないかもしれないが、震源は相模湾のプレート境界であり、津波が発生している。

津波の高さは熱海と伊豆大島(岡田)で12m、伊東、館山で9mを記録しており、外房を除けば元禄地震(1703)に匹敵するか、場所によってはそれ以上の高さとなった。

その一方で、伊豆半島の宇佐美や下田では元禄地震や安政東海地震(1854)の経験が生かされ、家屋の流失はあったものの、人的被害は最小限に食い止められた例もある。

地震の揺れによる土砂災害も多数発生した。箱根や丹沢では特に多く、片浦村(現小田原市)根府川では熱海線(現東海道線)の裏山が崩れて停車中の列車が海中に沈んで多数の死者を出した。

また、箱根の大洞山が崩壊し高速で白糸川を流れ下った岩屑なだれが根府川集落を襲い、逃げ遅れた住民が命を落としている。

当時白糸川の河口付近で遊んでいたは子供たちが海からの津波と白糸川の岩屑なだれの挟み撃ちにあう形で犠牲になるという悲劇もあった。

土砂災害は山間地ばかりでなく、三浦半島や房総半島など広範囲に及び、横浜や横須賀、鎌倉といった市街地周辺でも発生している。このように各地で土砂災害が多く発生しているのも関東大震災の一つの特徴であり、これは台風の影響で前日にまとまった雨があり、地盤が緩んでいたことも要因になっていると考えられる。

蛇足だが神奈川県の秦野市と中井町にまたがる震生湖は、その名の通り関東大震災でできた。地震動で崩落した土砂が沢の最上部を堰き止めたことで湖となったもので、流入河川も流出河川も存在せず、地下水脈のみで周囲の水系とつながっている。

この他、各地で液状化被害が出ていることも触れておかなければならない。

液状化の発生地域は関東平野と甲府盆地という広範囲にわたり、発生箇所数は800カ所以上、分布は震度6以上の地域とおおむね一致する。

発生箇所は海沿いではが埋立地や干拓地が多いが、内陸部の沖積低地においても、東京の古隅田川沿いなどで顕著な例が見られる。

以上のように、火災のイメージばかりが強い関東大震災だが、実際には多様な被害が発生していたことが分かる。こうした「複合災害」としての姿を正しく理解しておくことは、今後の防災対策において非常に重要なことである。

情報伝達の混乱

現在とは異なり、当時の情報伝達手段は限られていた。

電話はまだ一般家庭にまで普及していなかったことはもちろん、ラジオ放送の実用化も間に合っておらず(日本初のラジオ放送は大正14年)、当時主力メディアであった新聞も、在京の新聞社の多くが被災したことで機能しなかった。

こうした状況から様々な情報が錯綜し、「東京全域が潰滅。水没」「津波が赤城山麓にまで達する」「政府首脳全滅」「大噴火による伊豆諸島の消滅」「三浦半島陥没」など、今からはおおよそ想像もつかないような情報が新聞紙上に取り上げられる事態となった。

こうした混乱が新たな悲劇を呼ぶ。「朝鮮人が暴徒化し、井戸に毒を入れ放火して回っている」という情報が流布され、一部新聞社が紙面に掲載するにいたった。

官憲はこれらが虚報であることを告知したが、大衆の多くは混乱に陥り、自警団による朝鮮人の暴行・殺害が実行された。中には日本人でも方言を話したことで朝鮮人と間違えられて暴行・殺害されたケースもあったという。内務省警保局調査によると、殺害された朝鮮人は231人、中国人が3人、間違って殺害された日本人は59人となっている。

現代ではこの当時に比べれば情報伝達手段が増えている。しかし、玉石混交の情報の海の中から適切な情報を取捨選択するためには、相応の情報リテラシーが求められることも事実である。このことは減災を考える上でもっと意識されるべき問題であろう。

都市における地震対策

東京で多くの犠牲が出たことは、木造建築が多かったことによる火災の延焼に起因している。このことは繰り返し語られてきているし、その後長きに渡って「地震だ火を消せ」という災害教訓が伝え続けられたことからも察することができる。

しかし震度分布(ここでは建物全潰率と同義)を見る限り、それは震源からの距離に対して比例的ではない。これはその土地固有の地盤に依存しているからに他ならない。

震源の直近を別にすれば、高い全潰率を記録している場所は比較的新しい時代に形成された柔らかい地盤が多い。埼玉から東京にかけての分布はその典型で、被害が大きかった地域はかつて入江や沼、あるいは河川が氾濫することでつくられた沖積低地がほとんどである。これは今後の地震対策を考える上で大きな意味を持つ。

関東大震災では全潰、すなわち建物がつぶれることで火災が広がった。潰れれば火災は発生しやすいし延焼もしやすい。加えて消火も困難である。建物が潰れることで延焼が広がるとすれば、それだけで惨事の可能性は大きくなる。

現状で、こと都市部においては、地震に対抗し得る対策は耐震・免震のみである。

これは地盤の柔らかい地域ではなおさらのことになる。

しっかりした地盤や強固な建物に住み、倒れそうな家具をしっかり固定すること、これで最初の地震動による被害を最小限に抑え、火災を出さない、延焼を防ぐこと。これを越えて初めてソフト面の対策が生きることになることは認識しておくべきだろう。

<再現された震度分布( 鹿島HP より引用)>

※本記事は2012年に書いた文書を一部改編したものです

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[災害記録帳] カテゴリの最新記事

-

【災害記録帳】戦後間もない街を襲った昭… 2016.12.21

-

【災害記録帳】1982長崎豪雨災害 2016.07.25

-

【災害記録帳】平成18年7月豪雨~山地災害… 2016.07.04

Re:複合災害としての関東大震災(09/02)

APA津沢 さん

ちずらぼさん、こんにちは。『地名は災害を警告する』を早々に購入していたことから「先見の明があった」と、ちずらぼさんの掌の上で自画自賛しております。

今回の記事、ブログとして多少長いものの、1923年大正関東地震についてある程度網羅的に解説した記事としては、コンパクトで読みやすいと思います。「地震だ火を消せ」の色あせた看板は、今もよく見かけます。2011年以後、津波に関心が集まっているにもかかわらず、大正関東地震と津波とがあまり結びつけられていない状況は奇異に感じています。

これに関連して、三浦半島の相模湾岸にある葉山御用邸が気になっています。1894年に建てられ、放火による消失の後1981年に再建されましたが、位置は変わっていないはずです。地理院地図や土地条件図でみると標高6m内外の砂丘で、地震動には比較的好条件ですが、5.7m(遡上高か)の1923年津波には大丈夫だったのでしょうか。あるいは継続使用を心配する声はなかったのでしょうか。この3年後の1926年、ここで静養中だった大正天皇が崩御されています。 (2014.09.02 18:52:33)

今回の記事、ブログとして多少長いものの、1923年大正関東地震についてある程度網羅的に解説した記事としては、コンパクトで読みやすいと思います。「地震だ火を消せ」の色あせた看板は、今もよく見かけます。2011年以後、津波に関心が集まっているにもかかわらず、大正関東地震と津波とがあまり結びつけられていない状況は奇異に感じています。

これに関連して、三浦半島の相模湾岸にある葉山御用邸が気になっています。1894年に建てられ、放火による消失の後1981年に再建されましたが、位置は変わっていないはずです。地理院地図や土地条件図でみると標高6m内外の砂丘で、地震動には比較的好条件ですが、5.7m(遡上高か)の1923年津波には大丈夫だったのでしょうか。あるいは継続使用を心配する声はなかったのでしょうか。この3年後の1926年、ここで静養中だった大正天皇が崩御されています。 (2014.09.02 18:52:33)

Re[1]:複合災害としての関東大震災(09/02)

ちずらぼ

さん

>APA津沢さん

長々と書いたに関わらずお読み頂き、また的確な補足もありがとうございます。

仰る通り東日本大震災で津波があれほど注目され、湘南の沿岸自治体でもハザードマップが更新されましたが、不思議と関東大震災の津波の話はメディアでもあまり出ませんでしたね。

そして葉山御用邸、確かにご指摘の点は気になりますね。砂丘の上ではありますが、津波が下山川を遡上してまわり込む可能性もあり、関東大震災では大丈夫だったとしても、次は分かりませんね(地域では御用邸前に7mの津波が押し寄せる想定で訓練をしているようですが)。 (2014.09.02 23:35:54)

長々と書いたに関わらずお読み頂き、また的確な補足もありがとうございます。

仰る通り東日本大震災で津波があれほど注目され、湘南の沿岸自治体でもハザードマップが更新されましたが、不思議と関東大震災の津波の話はメディアでもあまり出ませんでしたね。

そして葉山御用邸、確かにご指摘の点は気になりますね。砂丘の上ではありますが、津波が下山川を遡上してまわり込む可能性もあり、関東大震災では大丈夫だったとしても、次は分かりませんね(地域では御用邸前に7mの津波が押し寄せる想定で訓練をしているようですが)。 (2014.09.02 23:35:54)

関東大震災(09/02)

背番号のないエースG

さん

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.