アンタレスSほか

2004年/アンタレスS・福島牝馬S

■

■

■

■

危険な人気馬<福島牝馬Sほか>

血統で読む<アンタレスS>

展開を読む<オーストラリアT>

レース回顧<福島牝馬Sほか>

/

/

/

/

| wrote:2004/4/20 |

|---|

<**レース展望/2004年 アンタレスS**> |

| 皐月賞の翌週って、個人的にはなんとなく「1年のうちでもっとも狭間っぽい週」という感じ(笑)。春の天皇賞を、この週に持ってきてもらいたいぐらいだけど、はい、わがままを言ってはいけませんね(笑)。 日曜日のフローラSは、当てようと思ってもほぼ無理なレース(笑)。東京の開幕週に移ってから4年間と言うもの、もう荒れ放題に荒れて、手がつけられない。 傾向としては、開幕週じゃなかった頃にはガンガン先行タイプが連対していたが、開幕週になってからは追い込み天国という感じか。 とくに、コースが改修されて直線が長くなったためか、昨年はものすごい人気薄が追い込んでえらい馬券になった(14番人気のシンコールビー・単勝は165.4倍)。もしかすると、開幕週の高速馬場を気分よく先行してしまった時、3歳牝馬の今の時期の体力では、府中の長い直線を踏ん張りきれないのかもしれない。今年も前走度外視で、差せる馬・追い込める馬から大穴を狙ってみたい。(差せる馬ということは、逆に言うとズブくてテンに行けない馬、ということでもある。) アンタレスSは、このコラムの見出しに取り上げたが、4角5番手以内の馬を買おう、というレース。特に良馬場だとその傾向が強くて、4角で後方にいる馬にはもうチャンスがない。皐月賞の4コーナーを思い出してもらうとよく分かるが、4角で馬群がギュッと詰まらずに縦長になってしまうと、もう後続は何もできなくなってしまうでしょ?京都のダート1800は、だいたい4角でああいう形になると思っておいたほうがいい。 なぜそうなるかと言うと、一つには「向正面が長い」から馬群が縦長になりやすい、ということ。もう一つには、「4角からゴールまでの直線が短い」から、ほとんど追い込めない。 関西の人には常識なのかもしれないが、関東圏の馬券を中心に買っていると、「京都のダートコースは阪神のダートより直線が短い」ということを知ると、一瞬「えっ?」と思うのだ。「京都は広いコース」というイメージがあるんだが、実際の直線の長さは ○阪神ダート/350m (コースの高低差/+1.3m、一周/1518m)

京都のダートも、ほかのたいていのコースと同じように「向正面」で動いてはまずいから、比較的長いバックストレッチを全馬が淡々と走ることになる。向正面でペースが上がろうが上がるまいが、掛かった馬以外は、じっとポジションキープだ。 だから、脚質的に道中後ろになりそうな馬の場合は、鞍上が腕っぷしで3角過ぎからまくってこないと話にならない。 ※アンタレスSの過去のラップ※ (別ウインドウが開きます) 別表にまとめたとおり、ほとんどの年で4角先頭の馬が連対している。逃げ馬が残れなかった97年と98年も、勝ち馬は4角5番手以内だ。(黄アミにした部分がおおむね向正面のラップだが、ここが速かろうが遅かろうが、馬場が不良だろうが良だろうが、基本は前有利だということがよくわかる。) もしかして、中団より前で競馬できる力量上位の馬・騎手から、4角5番手以内にいそうなのに流せば、わりと簡単に取れそうかもね? 去年からハンデ戦じゃなくなって別定戦だけど、多分その傾向にあまり変化ないんじゃないかな? |

| ページtop 2004年top home アンタレスSのメルマガ |

<**危険な人気馬/2004年 福島牝馬Sほか**>

過去の傾向を振り返ってみるというのは、実を言うとそんなに意味のあることではないかもしれなくて、あくまでも過去のことは過去のこと。単純に「以前はこうだった」ということを示しているだけだから、それがそのまま「今年もそうなるだろう」ということを示すものではない(←アタリマエ・笑)。 でも、それを踏まえた上で、なおかつ「過去の傾向はこうでした!」と振り返ったりして、「じゃあ今年はどうなる!」と考えるのって、いかにもギャンブルらしくて面白いんですね、これが。

■福島牝馬S■

今年新設の重賞だけど、要は福島の1800に牝馬を集めて競走させようというG3で、読み方としては「福島の1800走ったらどれが速い?」と考えるしかない(笑)。

しかし別定重量の規定がずいぶん厳しくて、1番人気と思われるオースミコスモが、57キロを背負わされることになっている。新設重賞の初年度、ポイントはこれだろう。

はい、ここでまた微妙に「初級講座」です(笑)。

牡馬の背負う斤量に対して、牝馬は「2キロ減」というのがJRAの通常の重量規定。これを「セックス・アローワンス」と言って、ものすごく単純に言ってしまうと、「古馬になると、牝馬は牡馬と比べて競走能力や体力がやや劣るので、2キロ軽くしてあげましょう」という程度の意味となる。

これを逆から見ると、「牝馬にとって55キロは、牡馬にとって57キロ相当」という言い方ができる。「いや、55キロは55キロだろう」という気がしないでもないが、しかしこの2キロ差、馬券を予想する上ではなかなか分かりやすい目安で、悪くない。そしてオースミコスモの「57キロ」は、「牡馬なら59キロ相当と考えて差し支えないですよ」というのが、JRAの重量規定から読み取れる公式見解だ、ということにもなる。

今回オースミコスモが57キロの斤量を背負わされる仕組みは、「別定重量」というのだ。まさに読んで字のごとし、「重量に関して、別に定めのある競走」のことで、基本的に「4歳は○○キロ、5歳は△△キロ」などのような定めがある。これは必ず「収得賞金××万円以上の馬は1キロプラス」といったようなオプションが付いていて、オースミコスモが57キロを背負うのは、このレースのオプション規定による。別定重量の決め方はレースごとに違うんだが、もちろんあらかじめ公開されているので、オースミコスモ陣営としては「うちの馬がここに出たら57キロ」というのは、最初から分かっていることなのだ。

※参考までに、福島牝馬Sの別定は、この通り。→「52キロ、収得賞金4歳1400万円、5歳1700万円、6歳以上2000万円ごとに1キロ増」→オースミコスモは5歳で収得賞金が9800万円だから、9800÷1700=5.76で、5キロ増ということになり、52(ベース)+5(賞金加算分)=57キロの斤量を背負うことになる。

牡馬にとって59キロ以上に相当する「牝馬の57キロ以上」を背負ってレースした馬が、どういう結果だったのかを調べてみた。すると2001年から2004年の4月18日までに、「57キロ以上」の斤量を背負った牝馬は述べ29頭レースに出走したが、見事に勝利を収めたのは、わずか3頭でしかない。これは「ほぼダメかも」という数字だ。

57キロ以上背負うからには当然ビッグレースを勝った名牝が多いわけで、歴史に名を残す牝馬たちが、57キロ以上を背負ったときにいかに苦戦しているか、ちょっとこちらをチラッと見てみる?

※57キロ以上の牝馬苦戦の歴史※ (別ウインドウが開きます)

懐かしい名前がたくさん並んでるでしょ?

そして見て分かるとおり、ほとんどのケースで、人気よりも着順が下でレースを終えてしまっているのが過去の傾向だ。 オースミコスモ、はたしてどうだろうか? 別表の中に「オースミコスモ」という名前を入れるとまだちょっと小粒な印象があるけど、ここに来て急成長・古馬として完成と見るなら、買わない手はないかもしれない。

ワタクシ的には「やや微妙かも」の評価かな?

■メトロポリタンS■

さて、Dora娘さんが掲示板で指摘してくださっている通り、府中の開催初日はものすごいスピード決着が予想される。ポイントは当然これだろう。

去年はタップダンスシチーが2分23秒台で軽く勝ったレースで、ここを凄い切れ味で勝つと、いきなり秋のJCを展望することになる(←ほんとか?・笑)

「オープンクラスで34秒台の上がりで走ったことのないのはダメ」と思ったんだけど、調べてみると、たいていの馬が着順に関係なく「上がり34秒台」は何度も記録していたんでした(笑)。

でも、「34秒台で上がってきて、勝ち負けしたことのない馬は苦しい」というのが、もしかしていいセンいくかもしれない。つまり、道中勝ち負けになるポジションにいて、なおかつ34秒台で上がって来られる馬。そういうのが、わりと狙い目かもしれない。逆に、「推定34秒4で上がってきても、着順が7着とか8着」というタイプの馬は、このレースにはあまり向いていない可能性が高い。

過去に、オープンクラスのレースで、34秒台で上がってなおかつ勝ち負けまでしたことのある馬は、今回の登録馬の中では5頭だけだ。

2003 アルゼンチン共和国杯

34.4

3着

2002 AJCC

34.4

1着

2004 中山金杯

34.7

2着

<**血統で読む/2004年 アンタレスS**>

血統のオハナシ、本日も少しだけ初級講座。今日は「系」の話題を。

血統を少し勉強してみようかな、と思うときに、いちばん意味不明で面倒くさそうに感じられるのが、この「ナントカ系」という、独特の表記だろう。しかしこれ、実はさほどたいしたことではないので、どうかご安心を(笑)。 サラブレッドはたいてい「お父さんをずっとたどっていくと、超有名な根幹種牡馬にたどり着く」んだが、その「超有名な根幹種牡馬」から広がる子孫の一群を、「ナントカ系」と表記する習わしになってるだけなのだ。

これが面倒くさそうに思える原因はハッキリしていて、この「ナントカ系」がやたら複雑怪奇に見えるからだ。しかも「ナントカ」にあたる部分の表記には「決まったルール」がなくて、血統を論じる人が、かなり恣意的な表現を取っていいことになっている。だから、余計に事情がややこしい。

とは言え、そんなことはもし興味があれば、そのうちゆっくりと覚えていけばいいだけの話。今日は馬券に直結する話題として、20世紀を代表する大種牡馬「ノーザンダンサー」について軽~くレクチャーを。(←言い方がおこがましい・笑)

ノーザンダンサー。

1961年にカナダで産まれて、2歳と3歳の2年間だけ競馬を使われた。通算成績は18戦14勝。ケンタッキーダービーとプリークネスSを勝った、アメリカの二冠馬だ。 この馬こそは、誰もが認める20世紀最高の種牡馬だ。

「サンデーサイレンス並みの影響を、世界中のあらゆる競馬に対して及ぼした」と言うと、その凄さが少しは伝わるだろうか? なにしろ世界の主要なG1を、ことごとくノーザンダンサーの仔や孫たちが勝ちまくって、一時期、サラブレッドは「ノーザンダンサー系とそれ以外」とまで言われたのだ。サンデーサイレンスも文句なくスーパーサイアーだが、惜しむらくは日本ローカル限定。ノーザンダンサーは世界中で「サンデーサイレンス級の衝撃」だったのだ。

で、今週はアンタレスSでもあり、ここを2連勝したスマートボーイに敬意を表して、4代血統表をつくってみました(もちろんじっくり見る必要ナシ)。

アサティス

1985

1974

1961

1966

1977

1963

1969

1990

ノーリュート

1978

1965

1967

1981

1974

1975

スマートボーイのお父さんを順にたどっていくと、3番目に太字で書いてあるでしょ、 Northern Dancer さん。この場合、スマートボーイのお父さん(アサティス)のそのまたお父さん(トップサイダー)の、さらにお父さんがノーザンダンサーだ、ということになる。

そしてものすごく単純な話なんだけど、こういう場合、「スマートボーイはノーザンダンサー系の馬だ」という言い方をする。←なーんだってオハナシでしょ(笑)。

さてそれで、こんなことが馬券にどういう影響があるのかと言うと、たとえば「京都競馬場のレースは、父・ノーザンダンサー系(or母父・ノーザンダンサー系)を買おう」という馬券作戦がある。どういうわけか、芝もダートも、ノーザンダンサー系が断然強いのだ。

「なぜ」という理由を聞かれても難しいが、しいて言うならば、3コーナーの坂だろうか。あの急坂を上り下りして、なおかつ最後にバシッと切れるためには、「単純なスピードと軽さ」だけでは、たぶん苦しいのだ。ノーザンダンサー系の伝える底力が、ゴール前2ハロンの伸びをあと押ししてくれるのではないか、と僕は考えている。

京都のダート1800mで行われるアンタレスSも、ノーザンダンサー系が強い。

当サイトの血統調査班は、アンタレスSが京都1800で行われるようになったこの7年間の連対馬と、さらに念を入れて、ほとんど同じ条件で行われる1月の平安Sの過去10年分とを、調べてみた。(←ちなみに血統調査班、自分だけどね。一人で運営してんだし・笑)

10年分(平安S)と7年分(アンタレスS)だから勝ち馬は延べで17頭。結果は、そのうちなんと14頭までもが、『「父」または「母の父」がノーザンダンサー系』という馬だった。これはもう「圧勝」という数字だろう。特に、1999年以降の6年間に限定すると、対象レースの勝ち馬はすべてが『「父」または「母の父」がノーザンダンサー系』だ。

さてそれで、今年のアンタレスS、出走馬の中で上記の条件に当てはまるのが、意外に7頭もいてやや微妙(笑)。

■アンタレスS出走馬で、父or母父がノーザンダンサー系■

○オイワケダイモン(母父)

○サイレンスボーイ(母父)

○イーグルカフェ(母父)

○タイムパラドックス(母父)

○ネイチャーヒーラー(母父)

○プリンシパルリバー(父)

○ブラックファーム(父)

2004年のアンタレスS、上記7頭以外の馬で組み合わせた馬連馬券は、これまでの傾向からすると「ちょっと覚悟して買った方がいい」かもしれない。

1番人気の予想されるクーリンガーが、もしも、いつも通りゴール前多少かったるくなるとしたら、それはひょっとしてノーザンダンサー系の血の後押しがないからじゃないかな?

・・・などとですね、いい加減なことをつらつら考えるのも、血統の楽しみなのだ(笑)。ラップの分析が「事実に基づいて真の姿を!」という遊びだとすると、血統は、イメージを広げてくれる遊び、と思うと分かりやすい。

■参考■

ノーザンダンサー、何が凄いかというと、自分の仔で種牡馬になった馬が、ほとんどみんな大種牡馬。子供がみんな「根幹種牡馬」と言われる存在になっている点が凄い。

ざっと概観するだけでも、ノーザンダンサーの直仔で種牡馬になった馬のうち、大物は

◎Nijinsky(ニジンスキー)。英国三冠馬、マルゼンスキーなどを産んで日本にも影響大。

◎Vice Regent(ヴァイスリージェント)。カナダで何度もリーディングサイアー輝いた。

◎Lyphard(リファール)。ダンシングブレーヴの父で欧州に一大勢力。

◎ノーザンテースト。かつて日本のチャンピオン種牡馬(11年連続リーディングサイアー)。

◎Danzig(ダンジグ)。産駒はどんどん距離克服して世界中に影響、デインヒルの父。

◎Nureyev(ヌレイエフ)。ゴールドアリュールやトゥザヴィクトリーの「母の父」で日本にも影響。

◎Storm Bird(ストームバード)。北米のチャンピオン種牡馬。

◎Sadler’s Wells(サドラーズウェルズ)。ヨーロッパのチャンピオン種牡馬。

もちろん日本でもノーザンダンサー系を抜きには競馬は語れなくて、一時期穴党にとって、馬券はノーザンダンサー系との戦いでもあった。

<**展開を読む/2004年 オーストラリアT**>

開幕週の京都の芝はたいてい絶好で、良馬場の1800ならばおそらく1分45秒台。 しかし京都の芝1800で行われる古馬のオープンクラスのレースは意外に少なくて、重賞は秋の京阪杯のみ。オープン特別が、春のオーストラリアTと秋のカシオペアS。そしてこの3つのレースが「京都芝1800」で行われるようになってから、1分45秒台で決まったのは過去に6回しかない。

もう一つのポイントとしては、タフネススター以外は全馬、これ以前に「高速決着」の実績がなかった点が特筆。今年もある程度高速決着と読むならば、「これまでに1800を1分45秒台で走ったことがあるかどうか」はあまり気にしなくてよさそうだ。ただし、高齢馬で能力の天井が見えている場合、持ち時計はある程度信用したほうがいいかもしれない。 また、1分45秒台で勝った馬は、センターフレッシュを除いて、全馬が「父もしくは母父がナスルーラ系」という特徴がある。今年の出走馬で、その条件に当てはまるのは下の5頭だけだ。

■父または母の父がナスルーラ系■

◎アラタマインディ(父)

◎スーパージーン(母の父)

◎トーセンダンディ(母の父)

◎メジロマイヤー(父)

◎ユウワンプラテクト(父)

皆さんの本命馬、この中にいますか?

しかし今年は、逃げるのが武豊・メジロマイヤー。

前走道頓堀S(芝1600m)では1000の通過が57秒9、まさに絶妙のペース配分で逃げ切ったが、あまり気分よく行かせすぎると、1800になったときには「最後100mで微妙に止まりかける」のも、メジロマイヤーの特徴。

武豊がもしもスローに落とすならば、決着は1分46秒台の半ばになるかもしれない。そう思うと、「メジロマイヤーに1800は少し長い」とは思っても、どうしてもある程度重たいシルシになる。人気でもあんまり無理に逆らわないほうがいいかもしれない。

意外に難しいレースだよね(笑)。 では続きは、メルマガでお目にかかりましょう。

| wrote:2004/4/26 |

|---|

<**レース回顧/2004年 オーストラリアT、福島牝馬S**>Race・2004/4/24,25 |

| <芝の1800>と言っても、福島と京都ではコーナーの数も違うし、馬場コンディションもまったく違う。つまりレースの性格がまるで異なるんだが、しかし2004年のオーストラリアTと福島牝馬Sは、ラップの比較をしようと試みるとき、ちょっと面白いレースだったかもしれない。 京都/12.2 - 11.3 - 11.1 - 11.9 - 12.0 - 11.6 - 11.3 - 11.5 - 12.1 福島/12.4 - 10.8 - 11.3 - 11.1 - 11.4 - 12.1 - 13.1 - 12.2 - 12.2 ◇=====================================================◇ 例によってポイントは、スタートしてから2ハロン目(赤字で示した部分)。京都のオーストラリアTが 11秒3 なのに対して、福島牝馬Sは 10秒8 だ。福島の方は1コーナーをカーブしながら思い切りスピードアップしていったのがよく分かる。そしてその後もペースを落とすどころか、向こう正面でもう一度加速、ここが 11.1 - 11.4 だ。 それに対して、豊が絶妙に逃げた京都では、3コーナー手前付近で 11.9 - 12.0 と、いったん減速してタメをつくっているのがよく分かるでしょ? ここがハッキリ言うと、騎手の腕の差だ。 結果、1000の通過は京都が58秒5、一方の福島はなんと、57秒0の超ハイペースとなった。だから福島では、4コーナー手前で逃げ馬が完全に歩き始めて、1800としては信じられないほどに遅い13秒1というラップが一度入っている。 京都の1000m通過58秒5も十分にハイペースなんだが、 11.9 - 12.0 のタメの部分が最後の最後までモノを言って、高速馬場の助けも借りながら、メジロマイヤーは全く止まらずに走ることができた。 一方の福島では、物凄い勢いで飛ばしたトーセンリリーに先行集団がやや引っ張られて、微妙に少しずつ、オーバーペースになってしまった。先行勢としては、ハイペースで飛ばす馬を深追いするつもりなんか全くないんだが、あの流れでは「マイペース」をキープするのはかなり難しい。しかも4角手前で馬群が一気に団子になるから、先行グループはなおさら苦しい、ということになる。 これが典型的な、「ハイペースで前が苦しくなって、追い込みがはまる」という展開だ。 レースで目を引いたのは「鋭く追い込んだ」(ように見えた)2着のマイネヌーヴェルやメモリーキアヌだが、あれはいわゆる「展開がハマッタだけ」という競馬で、次は人気になったらむしろ消しだろう。両頭とも、よほどハイペースにならないと届かないスタイルのレースぶりだった。スプリングSのブラックタイドの役割といえば分かりやすいかな? 価値があったのは、前々で早め抜け出しながらしぶとくしのぎきったオースミコスモと、あの超ハイペースを3番手で追走しながら、いったんは「これが2着か」と思わせたチャペルコンサートだ。特にチャペルコンサートは、オークス2着以来長い間低迷を続けていたが、ようやく復調だろう。あの馬があんなにバランスのいいストライドで走るのは、初めて見た。次走、ダイワメジャーの役どころを演じられる候補は、チャペルコンサートだ。 一方の京都では、この厳しい流れをしのいで逃げ切ったメジロマイヤーのレースが、もちろん一番強い競馬ぶり。これを目標にしながら最後の最後まで交わせなかったマイネルアムンゼンは、かなり価値が下がる。次走人気になっても、こちらはやや危ないかもしれない。 全体に前が踏ん張れる流れを武豊騎手が演出した中で、後ろから猛然と突っ込んできた6着のスーパージーンなどは、実に内容の濃い、ハイレベルなレースだった。福島のマイネヌーヴェルと同じく1年近く休んでいた馬だが、次に狙えるのはスーパージーンの方だ。 ブルーイレヴンはまったくロスなく乗られてインを突いてきたが、どうも、「良くてもこれぐらい」という感じになってきたような気がする。次は誰が乗ろうが相手がどうだろうが、△までかなー、ワタクシ的には。 1800のラップは3ハロンごとに区切ってみると実に分かりやすいんだけど、それはまた今度ね。アンタレスSのラップに興味のある方は、3ハロンごとに分けると「実際強かったのはどれか」がよく分かります。(←答えはタイムパラドックスなんだけどね・笑) |

| ページtop 2004年top home 福島牝馬Sのメルマガ |

-

-

- マラソン&ランニング&ジョギング!

- 弥冨ライオンズクラブチャリティー

- (2025-11-21 00:16:21)

-

-

-

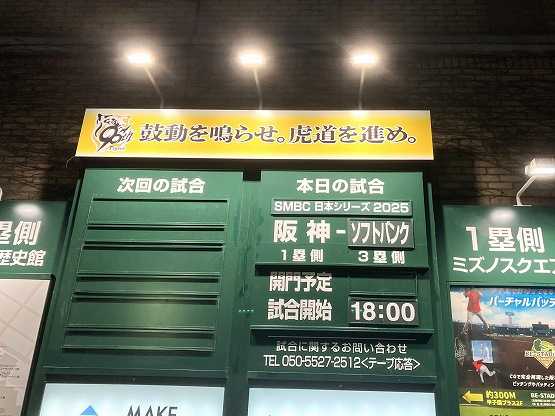

- 阪神タイガース

- 10/30 日本シリーズ第5戦~阪神vs…

- (2025-11-04 19:23:32)

-

-

-

- 【金鷲】東北楽天ゴールデンイーグル…

- ドラ7 坂上は70番目の指名。

- (2025-11-16 18:04:32)

-