赤血球のハナシ 2

+++ 赤血球のハナシ 2 +++

はじめに

以降の説明はヒトの血液に関する本・サイトをまとめたものです。

同じ哺乳類としてほぼ同じ働きをするものとして記載していますがヒトと犬と違う部分もあると思います。

また素人ですので理解度の不足等により事実と異なる記述もあると思います。

そういったことをご了解の上ご覧下さい。

貧血って?

立ちくらみをした時なんかに「あ~貧血気味だわ」なんて言ったりしますが、「貧血」って一体どういう状態を言うのでしょうか?

貧血とは、 【赤血球数、ヘマトクリット値あるいはヘモグロビン濃度が低下したことにより血液の酸素運搬能が低くなった状態】 をいいます。

全身へ酸素を充分に送り届けることが出来ないから運動してもすぐに疲れたり、頭が痛くなったりするんです。

貧血になると粘膜、結膜、皮膚、爪の色が変わってくるのでそれが身体的症状となります。

犬の場合は目の結膜や歯茎の色が白くなっているかどうかが目安 となります。

ちなみに、「立ちくらみ」というのは 「起立性低血圧」 といって、急に立ち上がることで頭の血液が一時的に脳から流出することで起きる症状で貧血とは違うんだそうです。

赤血球に関する病気の中で貧血はかなりの割合、というかほとんどを占めます。そこで貧血について詳しく調べてみました。

貧血にもいくつか種類があり、その分類については赤血球指数による分類と貧血の成因による分類の2通りの分類方法があります。

●赤血球指数による分類

血液検査をした際によく見かける項目を使って赤血球の大きさとヘモグロビンの濃さを指標にどういった貧血なのかをある程度知ることが出来ます。(この数値はイヌの基準値です)

指数 計算式 基準値 MCV

平均赤血球容積Ht(%) ÷ RBC(10 6 /μl) × 10 60~77fl MCHC

平均赤血球ヘモグロビン濃度Hb(g/dl) ÷ Ht(%) × 100 32~36%

Hb

RBC: ヘマトクリット値

: ヘモグロビン量

: 赤血球数

1つずつ説明していきますと、

MCV(平均赤血球容積)とは、赤血球の大きさを示す指数です。

Htは、血液中に含まれる赤血球の体積の割合を示しているので、それを赤血球数で割れば赤血球1個の大きさが平均してどのくらいなのかが分かります。

基準値より小さいと小球性、大きいと大球性、基準値内だと正球性と分類されます。

MCHC(平均赤血球ヘモグロビン濃度)とは、ヘモグロビンの濃度を示す指数です。

Hbは血液中に含まれるヘモグロビンの量で、それを血液中に含まれる赤血球の体積の割合で割ると赤血球の中にどのくらいの割合でヘモグロビンがあるのかが分かります。

基準値より低いと低色素性、基準値内だと正色素性と分類されます。

この2つの指数によって以下に分類されます。

MCV ↓

MCHC ↓小球性低色素性貧血 鉄欠乏性貧血

鉄芽球性貧血

MCHC →正球性(正色素性)貧血 再生不良性貧血

骨髄異形成症候群(MDS)

白血病

二次性貧血(悪性腫瘍・腎障害)

溶血性貧血

出血

脾機能亢進症(Banti症候群)

MCHC →大球性(正色素性)貧血 巨赤芽球性貧血

MDS

再生不良性貧血

試しに、クリスの血液検査の結果(2007年8月28日実施)を元に実際に計算してみたいと思います。

各項目の結果はそれぞれ

赤血球数(RBC) 710万/μl

ヘモグロビン量(Hb) 15.5g/dl

ヘマトクリット値(Ht) 45.8% となります。

これを元にMCV、MCHCを算出すると

MCV = 63.7

MCHC = 34.3

これによるとMCV、MCHCともに基準値内ですので、クリスの赤血球は正球性正色素であることがわかります。

ただ、クリスは検査項目(RBC、Hb、Ht)ともに正常値内ですのでこの計算は意味はなかったりしますけどね。

これが例えば

赤血球数(RBC) 500万/μl (基準値より低い)

ヘモグロビン量(Hb) 11.0g/dl (基準値より引く)

ヘマトクリット値(Ht) 40.0% (基準値内)

だとしてMCV、MCHCを算出すると

MCV = 80 (基準値より高い)

MCHC = 27.5 (基準値より低い)

となり、大球性(正色素性)貧血が疑われます。

上の場合はヘマトクリット値のみ基準値内でしたが、これが基準値より低い33%だとしたらMCVが66、MCHCが33.3となり今度は正球性正色素性貧血と変わってくるのです。

この結果を元にそれぞれのタイプにあった詳しい血液検査や骨髄検査を通して鑑別していき病名を特定することができますので必要のない検査をなるべくせずに早く確定診断をすることができるのです。

●貧血の成因による分類

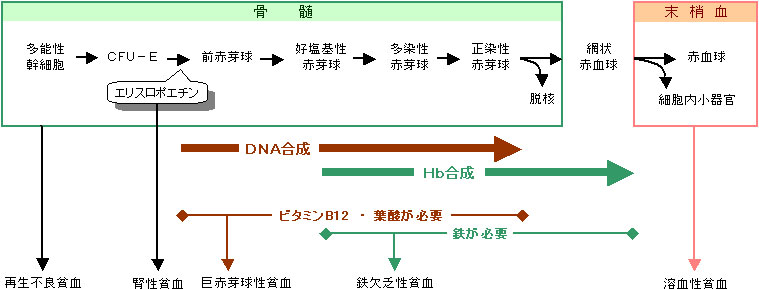

『赤血球の分化・成熟』で書いたように、赤血球は骨髄で成熟し、末梢血を循環し、寿命が来たら脾臓で破壊されるという赤血球の一生の中で各段階でそれぞれの原因によって色々なタイプの貧血がおこります。

その原因ごとに貧血を分類したもので図にするとこのようになります。

これはイメージしやすいように大まかに書いてありますが実際はもっと複雑です。

成因による分類は大きく4つに分けられます。

赤血球の産生障害 エリスロポエチンの産生低下

・腎性貧血(二次性貧血)

造血幹細胞の異常

・再生不良貧血

・骨髄異形成症候群(MDS)

・白血病

・悪性腫瘍の骨髄浸潤(二次性貧血)

赤芽球の成熟障害

DNA合成障害

・巨赤芽球性貧血(VB12・葉酸欠乏)

・MDS

ヘモグロビン合成障害

・鉄欠乏性貧血

・鉄芽球性貧血赤血球破壊亢進 免疫介在性貧血

タマネギ中毒(ハインツ小体性貧血)

バベシア症出血 寄生虫による貧血

・鞭虫

・コクシジウム症

・トリコモナス腸炎

・鉤虫

胃腸炎による出血赤血球の脾臓での分布異常 脾機能亢進症(Banti症候群)

赤血球は成熟して末梢血へ出るまでにとてもたくさんの段階を経てきます。どこかの段階に1つでも障害があれば健康な赤血球を生み出すことは出来ません。ですので上へ記した病名の他にもたくさんの病気が存在します。

2007年11月10日初稿

血液型は赤血球で決まる! ~ヒト編~

私達が普通血液型というと 『ABO式血液型』 を思い浮かべますよね。

これって実は赤血球の血液分類法なんです。

ABO式血液型は今から100年ちょっと前の1900年に発見された分類方法で、一番古い分類法でもあります。

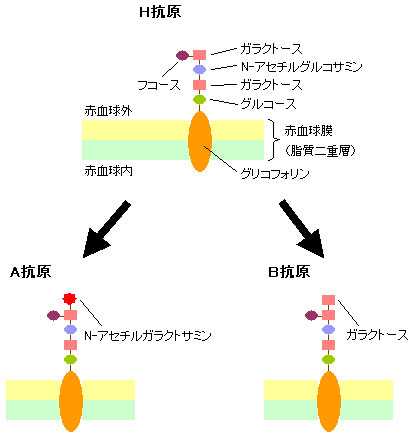

赤血球の表面にはグリコフォリンという赤血球膜を貫通する形で存在するたん白質があります。このたん白質の細胞膜外側に結合している糖鎖と呼ばれる化合物がニョキッと出ている状態で、赤血球の表面はツルンとしているように思いますが拡大するとまるで毛がびっしりと生えているように糖鎖を見ることができます。

この糖鎖の末端に3種類の抗原がくっついています。

A抗原、B抗原、H抗原です。

H抗原は全ての人(例外はいます)がもっていて、これに N-アセチルガラクトサミンがくっつくとA抗原 に、 ガラクトースがくっつくとB抗原 へと変化します。これはそれぞれ GalNAcトランスファーゼ、Galトランスファーゼという酵素 によってくっつきます。この酵素を持って生まれてくるかどうかは遺伝されます。つまり、どの酵素を持っているか⇒どの抗原を持っているかで血液型は決まります。

抗原とは 、免疫反応をおこす元となる物質のことで、アレルギー反応を起こす物質(たん白質など)を特にアレルゲンと呼んだりします。

表にします。

A型 B型 AB型 O型 A B A and B ― 抗B 抗A ― 抗A and 抗B 40% 20% 10% 30%

赤血球にA抗原を持っている人はA型、B抗原を持っている人はB型、どちらの抗原も持っている人はAB型、どちらの抗原も持っていない人はO型となります。

一般に 「抗体」 とは、 一旦体内にある物質を取り込んだ際に異物とみなされて免疫反応を起こし、そのある物質に対する「抗体」を作る のが普通なのですが血液型に関する抗体はちょっと特殊でA抗原、B抗原について持っていないものについて抗体を産生します。これを 規則抗体 といって輸血の際にとっても重要になってきます。

どういうことかというと、A型の人にはB抗体があり、B型の人にはA抗体があります。そしてAB型の人にはどっちもなくて、O型の人にはどっちもあります。

このとき、A型の人にB型やAB型の血液を輸血したとすると赤血球のB抗原にA型の人の持つB抗体が結合して抗原抗体反応である凝集(固まること)を起こしてしまいます。これを不適合輸血といって違う血液型の人の血液を輸血できない理由になります。

よくO型の血液はどの血液型にも輸血可能とかいいますがこれはO型の赤血球にはA抗原もB抗原も存在しないため抗体があっても無くても抗原自体が存在しないので凝集がおこらない(不適合とならない)とされるからです。同じような理由でAB型は抗体が存在しないのでどの血液型からも輸血してもらえるとされています。

ただ、現在はABO式以外にも血液型物質が存在し、輸血時にはそちらの不適合についてもチェックされるため緊急時以外は違う血液型を輸血ということはないそうです。

この抗体は免疫反応によって産生されるものですので 生まれてすぐは持っていません 。大体生後4ヶ月頃から作り出し5~10歳を迎える頃にようやく成人と同じレベルまで抗体が増えるのです。

赤血球の分類法はこの他でいうと 『Rh式』 も有名ですよねRh+とかRH-とかいうアレです。

Rh式血液型はABO式と違って 不規則抗体 と呼ばれるものです。

Rh式では抗原が6種類存在するのですがそのうちのD抗原と呼ばれるものがあるかないかで+(プラス)か-(マイナス)かを判定します。

規則抗体であればRh-の人にはD抗体が自然に産生されますが、何も無ければ一生抗体は産生されません。Rh+の血液が体内に入ったときに初めて抗体が産生されます。ですからこの 血液型で問題とされるのは主に輸血時 ということになります。

血液型にはこのほかにも

・MNS

・Lutheran(ルセラン)

・Kell(ケル)

・Lewis(ルイス)

・Duffy(ダフィ)

など約300もの型が存在します。

以上は赤血球の血液型でしたが、白血球にも血小板にも血液型は存在します。

白血球でもっとも有名なのがHLAと呼ばれる、組織適合性抗原 の一つです。

どういう場合に必要になってくるかというと、臓器移植や骨髄移植の際の拒絶反応や組織の生着に大きく関わっています。

よく臓器移植のときに『なかなかドナーが現れない』とか言われますが、このHLAはABO式のように数通りという分別でなくて数万通りにも分けられるために適合者がなかなか現れない、ということになったりします。

血小板ではHPA の他数種類の分類がありますが、臨床的に意義があるのはHPAくらいで、血小板の血液型についてはこれから研究が進められる分野のようです。

2007年11月23日初稿

血液型は赤血球で決まる! ~わんにゃん編~

上の項ではヒトの血液型についてでしたが、ワンニャンにも血液型があり、犬で少なくとも12種類、猫では3種類が存在します。

犬では現在世界標準とされているDEA式での分類を、猫ではAB式について説明します。

犬の血液型

DEAとは、Dog Erythrocyte Antigen(犬赤血球抗原)の略称で犬の赤血球の抗原によって分類する現在国際標準とされている分類方法 で9種類に分類されます。

内容は同じですが表記については日本式と呼ばれる表記を使っています。

犬の赤血球の抗原は4つあるのですが、日本式では1システムとDシステムと2つに分けてその組み合わせで血液型を決定します。

1システム

1・1と1・2と呼ばれる抗原を持っているものと、どちらも持っていないものの3つに分けられます。

1・1と1・2は輸血の際に急性溶血反応を示すので供血の際には注意が必要です。

この2つの抗原には規則抗体は存在しないので注意が必要なのは2度目以降の輸血時ということになります。

Dシステム

D1とD2と呼ばれる抗原を持っているものと、どちらも持っているものの3つに分けられます。

この抗原には規則抗体があります。といっても1システムの抗原のような溶血反応といった強い拒絶反応はみられないようです。

1システムとDシステムの組合せ(3通り×3通り)で9種類の血液型に分けられます。

1・1 1・2 持っていない[1(-)] 1・1D1 1・2D1 1(-)D1 1・1D2 1・2D2 1(-)D2 1・1D1D2 1・2D1D2 1(-)D1D2

上の説明からも分かるとおり血液型の表記はそのまま持っている抗原をあらわしています。

1システムにおける1(-)はヒトABO式でいうところのO型に当たりますので1・1、1・2のどちらの抗原へも供血してあげることが可能(逆は不可)です。

そしてDシステムにおけるD1D2はヒトABO式でいうところのAB型に当たりますのでD1、D2のどちらからも供血してもらえます(逆は不可)。

上記のように分けられてはいるものの実際の臨床の現場では1システムの1・1抗原があるかないかのみの判定だったりすることが多いようです。その場合は1・1抗原を持っている場合は1・1陽性、そうでない場合は1・1陰性の大きく2つに分けられます。

交差適合試験

輸血の際に急性の溶血反応がないかどうか供血犬と受血犬の血液を直接混ぜ合わせて凝集が起こるかどうかの試験です。

ヒトの輸血の際にも必ず行われています。

本当にそのまま混ぜ合わせるのではなく、どちらの血液も血清と血球に分け、供血犬の血球と受血犬の血清(主試験)、供血犬の血清と受血犬の血球(副試験)をそれぞれ混ぜ合わせ凝集が起こらないかを確認します。

主試験は必須で凝集が起こらなければとりあえずは輸血しても大丈夫ということになります。副試験では不規則抗体があるかないかの判定ができます。

輸血の現状

犬の輸血はヒトの輸血と違い血液バンクがあるわけではありません。多くの場合は動物病院で飼われているワンちゃんから貰ったり、それでも足りなければ知り合い、患畜さんへの呼びかけなどにより都度集めているのが現状のようです。

ということは供血側は緊急であればかなり限定されてしまうということになります。もちろん、輸血の際には必ず交差適合試験は行われますので輸血後に溶血反応で重篤な状態になるような血液は輸血はしないでしょうが、初めての輸血の場合には交差適合試験さえパスすればほとんどの場合は問題なく輸血できてしまいます。

もしダメな組合せでの輸血をした場合は抗体が産生され、次回の輸血時にはもうその犬からの血液はもらえないということになります。一生のうちで何度も輸血を経験するワンコもそういないと思いますが自分のワンコがそうなったら・・と思うとちょっと怖いです。

もちろん血液型判定の試薬は各メーカーから発売されていますので供血側受血側のそれぞれの型が分かっていればそういう危険性はなくなると思いますが、全ての病院でそうしているかどうかはわかりませんし、いざ緊急の際にはそうも言ってられない場合もありますもんね。

以前ヒトと同じく血液バンクを作ろうとした会社があったそうですが商業的に難しかったようで実現には至らなかったそうです。

猫の血液型

猫の血液型はAB式と呼ばれるものしかありません。赤血球の表面に存在するA抗原、B抗原を持っているかどうかで分類されます。

A型 : A抗原を持っている。

B型 : B抗原を持っている。

AB型 : A抗原・B抗原も両方持っている。

の3通りしか血液型は存在しません。

ヒトABO式と呼び方も同様なのですが全く同じでありませんし、抗体を全く持たない型(ヒトでいうところのO型)は存在しません。

一応、A型の猫にはB抗体が、B型の猫にはA抗体が出来る規則抗体の形をとりますがこれが全ての猫に当てはまるわけではなく、A型の猫ではその3割程度がB抗体を持ち、B型の猫ではそのほとんどがA抗体を持ちます。

抗原の強さで言うとB型の猫の持つA抗体はとても強く、猫の抗体は犬とは違い自然抗体のため初回から輸血の際には注意が必要です。

輸血の可否でいうとヒトABO式と同様の考え方でOKなようです。

また、猫では血液型の分布においては種によってかなり偏りがあるようです。

A型 B型 100% 0% 93~97% 3~6% 82~86% 14~18%

コーニッシュ・デボンレックス73~59% 27~41%

この表を見るとわかるように大体においては猫はA型であるようです。データはありませんが日本猫もそのほとんどがA型なんだそうです。そしてこの表にはAB型がありませんが、猫においてはどの品種においてもAB型は本当にごく稀ななんだそうです。

猫の場合も輸血時には事前に交差適合試験を行います。

新生児溶血

B型の猫の持つA抗体はとても強いため、B型の母猫がA型の父猫と交配してA型ないしはAB型の猫を妊娠したとすると母猫の持つA抗体を初乳という形で子猫に与えてしまい出産後数日で溶血反応を起こして死んでしまうことがあります。

そのため、もしうちのコに赤ちゃんを・・・と考えられている飼い主さんは我が子とお婿さんとの血液型の相性を見極めておく必要があります。

新生児溶血はヒトにも犬にもあります。

ヒトでは母親がRh-で父親がRh+の場合、犬では母犬が1・1抗体陰性の場合で父犬が1・1抗体陽性の場合に起こるそうですが、犬の場合は1・2抗体についての記述がないので良く分かりません。

いずれにしても初産ではなく2度目以降の出産で問題になってくるようです。

2007年11月24日初稿

ジャンル別一覧

人気のクチコミテーマ

-

-

- 愛犬との今日の出来事

- ヨーキーモアナ (+今年のモアナさん…

- (2025-11-27 13:33:42)

-

-

-

- うさ飼いさん集まろ~

- コナモ (U^ω^U)7歳3か月 YOUTUBE動…

- (2024-11-14 15:13:45)

-

-

-

- 柴犬同盟

- 朝食食べてチェックアウト

- (2025-11-27 10:30:04)

-

© Rakuten Group, Inc.