か い かくちゅう そぎゅうそらい

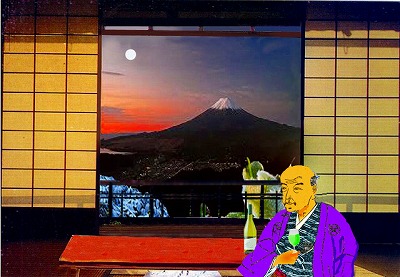

甲斐の 客中

荻生徂徠

こうよう びしゅ りょくぶどう そうろ さんこう かくほう うるお

甲陽の 美酒 緑葡萄 霜露 三更 客袍を 湿す

すべか し りょうしょうてんか まれ ふよう ほうじょう いちりん たか

須らく識べし 良宵 天下に少なるを 芙蓉 峰上 一輪 高し

詩文説明

甲斐の国の特産である美味しい酒は、緑麗しい葡萄から造られたものである。夜も更けて三更となり霜や露が降りて旅の衣も湿ってしまった。こんな良い夜というものはめったにある事ではない。ふと見上げると、なんと富士の高嶺に一輪の月が高く輝いている。真に愉快この上もない。

ぶどう酒を飲みながら旅の疲れを癒していた。夜も次第に更け霜露も降りて辺りも湿ってきた。ふと夜景を見ると富士の高嶺に一輪の月が空高く輝いている。こうゆう美景はめったにお目にかかることはない。満足この上もなく有り難いものである

。

(詩文を想像しながら作った画像です葡萄は緑ですが、ワインのも緑にしました。冗句です)

1、美味しい葡萄酒は甲斐の特産緑の葡萄から造られたものである。

2、夜も次第に更けて霜や露が降りてくる時間帯となってきた。

3、荻生徂徠の肖像画

作者 荻生徂徠 (寛文6年~享保 13 年) 1666 ~ 1728 江戸中期の儒学者。名は雙松、字は茂卿。幼名は伝二郎、通称惣右衛門、号は徂徠。祖先が三河の荻生の人で物部守屋の末裔にちなんで物部を氏とし、荻生を姓とした。 5 歳で文字を知り 7 歳で林道斎に学び詩を作った。父方庵が罪を得て上総国 ( 千葉県 ) に蟄居を命ぜられ、徂徠も父に従って同地に赴く。この地にある事 12 年、読書に余念なく「大学諺解」 1 冊を研究して講学の端緒を開くことが出来たといわれる。 25 歳で江戸に帰り芝、増上寺の門前に住み学に励む。増上寺の山主の世話で柳原吉保に仕え、名声上り、将軍綱吉もしばしば吉保の邸の徂徠の講義を聴いた。後吉保の辞職に伴い日本橋茅場町に移り、門弟の教育に専念。歳 63 で没す。門弟多し。