第六章 「もっと、扇情的なレヴュー」

細の腰を一層締め上げたコルセット。

つんと上を向いた乳房を覆う乳あて。

放物線を包み込むタイツ。

それらは、ひとつひとつ、道化師の手で剥ぎ取られていった。

今や、彼女を隠すものは、アイマスクと西洋猿ぐつわだけ。

首から下は、柔らかな白いモチーフとして飾られていたのだ。

なんと刺激的な夢か。

紫色の煙りの甘ったるい香りが、より一層強く漂う。

小生の意識はさきほどから、どこかへとびそうになっている。

露出過多の写真のように、白く光りに溶け込む風景。

道化師は、どこからか乗馬鞭をとりだすと、

その白い曲線をなぞりはじめた。

厚めの唇からくぐもった吐息がもれる。

あぁ、この娘は助けを叫ぶこともできぬのだ。

道化師の指がアイマスクにかかる。

白くとびそうな風景。

小生の意識が空回りをはじめる。

ますます、強く漂う紫の香り。

細い眉。

茶色がかった深い色の瞳。

いたづらっぽい魅力的な目。

小生は、この顔を知っている・・・・・。

次に小生が目覚めたのは、例の高窓から朝日が差し込む刻限であった。

埃まみれの廃虚。

バネの飛び出た古風なソファに、小生は眠っていた。

手には、一枚の紙切れを握りしめて・・・。

「僕の演出したショウは、きっと君の退屈を慰めたことだろうね。

君は、あの可哀想な生け贄が誰であったか、もうお気付きだね。

探偵を趣味とする君のことだもの、きっと彼女を知っているに違いない。

そう思って招待したのだ。

僕は怖くてしかたがないのだよ。

ほっておけば、僕はどんどん恐ろしい罪を重ねてしまう。

つかまえて欲しいのだよ僕は・・。

僕の病気がこれ以上進まない内に・・。

さぁ、君と僕の命がけのかくれんぼうのはじまりだよ。

鬼の役回りは君だ。

早くしないと、あの妙麗の奥方は、もっと恐ろしいめにあうよ。 我請再見。」

小生はまんまと悪者の罠にはまったのだ。

この手がかりにもならない手がかり、一枚の紙切れをたよりに、

あの悪者達を追わずばなるまい。

そうでなくては、名探偵をもって自認する小生の面目がたたぬではないか。

読者諸君も探偵になりたまえ。

小生と一緒に賊をお追うではないか。

正義は必ず勝つのだ。

この世に悪と卑劣をはびこらしてはならないのだ。

ジャンル別一覧

人気のクチコミテーマ

-

-

- 楽天市場

- 訳ありジュース ギフト デルモンテ …

- (2025-11-14 16:10:04)

-

-

-

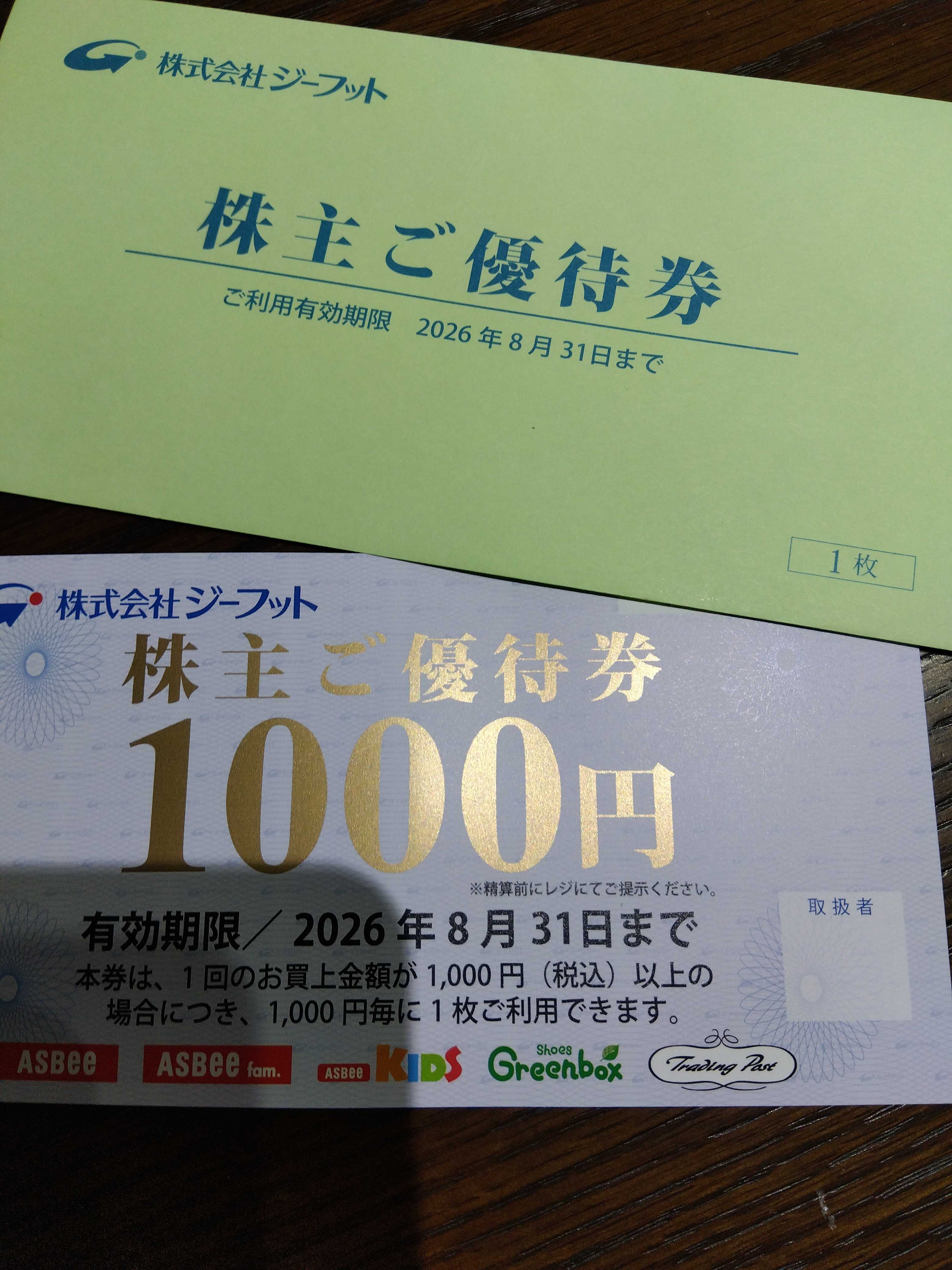

- 株主優待コレクション

- ジーフットから株主優待が届きました♪

- (2025-11-14 00:00:16)

-

-

-

- あなたのアバター自慢して!♪

- 韓国での食事(11月 12日)

- (2025-11-12 17:20:55)

-

© Rakuten Group, Inc.