『橋の下の彼女』(25)-3

ずいぶん夜が更けたように感じたが、Gショックを見ればまだ九時を少しまわったばかりだった。

タタイ・アナックに戻ると、ライアンたちはさきほどと同じ長テーブルで、肩を落としてサンミゲルをすすっていた。将人に気付くと、彼らは、どんな悪い報告でも受け入れます、といった顔つきで姿勢を正した。

「みんな、そんな顔しないでくれよ、本当に心配いらないからさ」将人は、明日からの仕事をいつも通り続けるのが大事だという、辰三さんの言葉を彼らに伝えた。「それに、今夜のことは、結果的に辰三さんの体裁を良くすることになったんだよ」

テーブルの四人は、一斉に「なぜ?」といった面持ちで将人を見返してきた。ライアンたちは、ああいう形で女をあてがわれて、なぜ辰三が怒ったのか――とりわけ、女のために土下座するような日本人の話を聞いたあとだけに――理解できないと言った。

将人は、体裁というものについて、彼らに手短に講釈した。

「つまり、辰三さんは大きな使命と責任を背負ってやってきたわけだから、従業員の女性を部下にあてがわれるなんてことは、とんでもなく体裁が悪いわけで――」

十分ほど説明を続けると、彼らもそこそこ理解した様子だった。

「つまり、辰三さんは僕たちに愛想をつかしてしまったわけではないんだね?」

ライアンが念を押すように聞いてきた。

「違う。むしろ今夜のことを気にするあまり仕事に支障をきたしたりしたら、それこそ辰三さんは愛想をつかすかもしれないよ」

「とんでもない、仕事はしっかりやる、ね、みんなもそうだろ?」

ジョエル、リンドン、アルマンが大きく頷いた。

そこで、将人ははっと思い出して、ポケットから二枚の札を抜き出した。

「そうそう、大事なことを忘れるところだった。これ、アマリアに渡してくれって、辰三さんから預かったんだけど」

ライアンが目を瞬いた。

「でも、彼女にはもう金を渡したことは話したよね?」

「それとこれとは別なんだよ」将人はかぶりを振った。「忘れないでくれよ、辰三さんはアマリアが〈金で雇われた〉ってことを知らない。だからこの金を辰三さんに返すわけにはいかないんだ」

そうは言っても、最初の二千ペソに加えて、さらに二千ペソも彼女に渡すわけにいかないのは将人にもわかっている。

「最初にアマリアに渡した二千ペソは、ブエナスエルテ社の出費なんだよね? だったら、アマリアへの二千ペソは辰三さんから支払われたと見なして、ここにある二千ペソはブエナスエルテ社に戻すというのはどうかか。つまり会計上は、君たちはアマリアに何も渡さなかったということになる」

「いい考えだと思う」

アルマンが即答した。

リンドンが、少し間をおいてから「僕もそう思う」と頷いた。ライアンもジョエルも遠慮がちに同意した。

「よし、それじゃ気を取り直して飲みなおすとしようよ。まだ夜は始まったばかりだし」将人はアルマンの肩を小突いた。「それにしてもアルマンはラッキーだったよな、愛しのアマリアが無事だったんだから」

「セキウチさんに頼んで、二千ペソなんて簡単に出せるくらい、給料を上げてもらえよ」

ジョエルがアルマンに言った。

「できるもんならとっくにやってるさ。それにしてもジョエル、アマリアに二千ペソはあげすぎじゃないのか?」

ジョエルは首を振った。

「マニラのホステスの相場だよ。それとも君は何か、アマリアとの一夜は二千ペソの価値もないと言いたいのか? 明日、彼女に告げ口するぞ」

「ジョエル! それはやめてくれ! そういう意味じゃない!」

そんな調子で、新しいサンミゲルとカラマーレが運ばれてくるころには、テーブルにはすっかり笑いが戻っていた。

十時三十分を過ぎたあたりで、リンドンが立ち上がった。

「体が寝ろといっているよ」

ジョエルも続いて立った。

「明日の朝一番で、また養殖池に戻るんだ」

二人は将人に向けて、申し訳なさそうに微笑んでから、本当に眠そうな目をこすりながら、店を出て行った。

それから三十分ほどして、今度はライアンが腰を上げた。

「ショウ、すまない。いろいろあって、頭が混乱してしまって、今夜はどうしても彼女に会いたい気分なんだ。あとのことはアルマンが世話してくれる。クリスもパジェロも、君の好きに使っていいから、今夜は思う存分楽しんでね。じゃあアルマン、あとは頼んだよ」

アルマンは肩をすくめて頷いた。

ライアンが去ってから、将人はふと、アルマンもクリスも、ほとんど手持ちがないはずだということに気づいた。ということは、これからどこへ出かけるにせよ、金銭面では二人の面倒を将人が見ることになる。カルバヨグのことを思い出すと、またどこかのゴーゴーバーで法外な値段をふっかけられるのではと不安になった。もっとも、そういう店がこの町にあればの話だが。

ビンに残ったサンミゲルをすすりながら、ライアンを彼女のところまで送っていったクリスが戻るのを待った。

「ライアンの彼女って、この町に住んでるっていう、あの子だろ?」

将人はアルマンに聞いた。

「そう、ワライの彼女さ。とっても美人だけど、ワライはワライ。そこが問題。僕は民族だとか階級だとか、そんなもの気にしないけどね、レックスは違う。ライアンがワライの女と付き合ってるなんてことがレックスにばれたら、ライアンが次期社長になるのを前提として組織形成してるブエナスエルテ社がひっくり返ってしまうかもしれないよ」

「ワライとタガログって、そんなに違うとは思えないけど」

将人から見れば、AMPミナモトのUP卒のエリートたちも、ブエナスエルテ社の従業員たちも、それにレックスやライアンだって、同じフィリピン人で、人種とか民族とかいう意味では、違いはまったく感じない。ワライ語もタガログ語も、将人の耳には同じに聞こえる。

「まあその話はまた今度にしてさ、それよりショウ、今からどこへ行きたい?」

「でももうこんな時間だろ、タタイ・アナックのほかに、アレンで開いてる店なんてあるの?」

アルマンは腕組みをして首を傾げ、どことなくわざとらしい唸り声をあげた。

「実はね、一軒だけあるんだよ。でもそのまえにアマリアだよ。ライアンたちは彼女をまだあの部屋で待たせてるってことをすっかり忘れてただろ。イボンだって置き去りにしてきたままだし。とりあえず彼女を家に送り届けたあとで、アレンの夜を楽しむか、クリスと三人で相談するってことでいいかい?」

そう言われてようやく、将人自身もアマリアとイボンをモーテルに置き去りにしたままだということを思い出した。アマリアなど、まだ辰三に抱かれるつもりで部屋で待っているのかもしれない。

「そうだった、彼らには悪いことをしたよ。さっそく向かおう。話は変わるけど、アレンで夜遊びするのに、いくらくらいかかるんだ? いま僕の財布にはこれだけ入ってるけど、三人が遊ぶのに、十分かな?」

言って、将人は財布から十数枚の千ペソ札を引き抜いて見せた。

「おいおい、そんな大金、気安く人前にさらすもんじゃないよ。腕ごと切り取られて財布を持っていかれるぞ」アルマンが将人の財布を両手で覆い隠した。「それだけあれば、アレン中の子持ちの女にドラム缶のミルクを買ってもおつりが来る」

アルマンは言うなり、腹を抱えて笑った。

モーテルに戻ると、駐車場の片隅にぽつんと置かれたベンチシートに、アマリアとイボンが仲良く並んで座っていた。何時間も放っておかれた二人なのに、何も気に留める様子もなく楽しそうに談笑している。

「フィリピン人の時計は、楽しいときは何時間でも進まないんですよ」

クリスが笑いながら言った。

しかし将人のGショックはかまわず秒を刻んでいて、あと数分で日付が変わろうとしていた。

イボンは、辰三とライアンたちのあいだにどんなやりとりがあったのか、まったく知らされないまま置き去りにされたわけだが、同じようにアマリアが放置されたことで、今夜の計画は中止になったと踏んだのか、彼女の話し相手――ひょっとするとそれ以上を期待していそうな雰囲気だが――を買って出たようだ。

「まったくイボンのやつったら!」

パジェロが止まるなり、そう言ってアルマンは車を飛び出していった。駆け寄ってくるアルマンに気付いたイボンが、慌ててベンチシートから飛びのいた。アルマンは、まるで椅子取りゲームかのようにイボンを押しのけてアマリアの隣に滑り込んだ。

その様子を見て、クリスが運転席で笑い転げている。

一緒になって笑いながら、ふと将人は、クリスやアルマン、イボンやアマリアの表情やしぐさが、いつも会社で見るのとはまるで違っているのに気付いた。だらけた姿勢、屈託のない笑み、しかめっ面――彼らの顔がびっくりするほど生き生きして見える。昔、水槽で飼っていた魚を湖に放したとき、別の魚かと見違えるほど力強く、たくましく、思うがままに泳ぎだしたのを見たときのことを将人は思い出した。

「なんだか、彼らがうらやましいな」

将人はつぶやいた。

「駐車場で待たされることがですか?」

言って、クリスがまた腹を抱えて笑った。

「君やイボンやアルマンだよ。仕事なのかそうでないのか、とってもあいまいなこんな状況でも、君たちは楽しむことを忘れないだろ」

イギリス留学時代、学校にいるあいだは、たどたとしい英語を話す将人を相手に、辛抱強く会話に応じてくれた教師が、街のファーストフード店でばったり出くわしたとき、同じ席に座ろうとした途端、「よその席が空いてるだろ、私は今、君と話す義務はないんだよ、勤務時間外なんだから」と言われたときのことをクリスに話した。

「アレンの住民は腕時計を持ってませんからね」クリスが大笑いながら車を降りた。「さて、彼らに帰宅の時間だと教えてやらないと」

「クリス、お願いがあるんだけど――」将人はクリスを呼び止めた。「いいかげん、その言葉使いやめてくれない? 僕らは友達だよ、上司と部下じゃなくてさ」

「そういうことなら遠慮なく」

クリスはにかっと笑って親指を立てると、アマリアたちの方へ歩いていった。

アルマンはアマリアの背中に手をあてがって、まるで自分の車かのように、パジェロの後部座席に誘った。続いてイボンが後部ハッチを開け、荷物スペースに飛び乗る。

「ボス、どちらに向いましょう?」

クリスが、将人にではなくアルマンに、おどけた口調で聞いた。

「うむ、まずはアマリアを送り届けてもらおうか」

アルマンが平然と答えた。アマリアは驚いた顔でアルマンを凝視した。彼女は、アルマンが日本人の将人を差し置いて行き先を命令する権限を持っていると信じたらしい。

完全にボス気取りでふんぞり返っているアルマンを、少しばかりからかってやろうと思って将人が口を開きかけると、クリスが「ちょっとのあいだだけ、良い気分にさせてやろうよ」と小声で制された。

アマリアの家に向うあいだ、アルマンとアマリアの会話は止むことがなかった。ときおりクリスが茶々をいれ、それを聞いたイボンがげらげらと笑い声を上げている。そのやりとりはタガログ語なので、将人にはまるで理解できなかったが、彼らが笑ったときには、将人も笑った。そうすることで、あたかも自分も会話に加わっているような気分になれるからだ。

将人は外の景色を眺めながら、窓に反射した後部座席の二人が、手を握り合っているのを見て取った。

アマリアの家につながる小道の手前でパジェロが止まった。道幅が狭く、それ以上車は進めない。走った距離からかして、アマリアの家はブエナスエルテ社からかなり距離があるのは間違いない。その距離を毎日徒歩で通っている彼女もたいしたものだが、街灯も標識もひとつもないこの場所に、一度も道を間違えることなくたどり着くクリスはすごい運転手だと将人は感心した。

彼女のためにドアを開けたアルマンに、アマリアは軽く抱擁を浴びせた。将人にも「また明日ね」とにこやかに手を振ってきた。

将人は、アマリアが自分にも声をかけてくれたことがやたら嬉しくて、「おやすみ」とにこやかに返した。

「ショウ、ありがとう」アマリアが暗闇に消えるまで見送ると、アルマンが言った。「しかしボス気取りってのがこんなに気持ちいいものだとは知らなかったよ」

「いつかボスになれば良いじゃないか、関内さんを蹴落としてさ」

アルマンの顔が引きつるのを見て、将人は大笑いした。

「それより、今から僕をアレンのどこに連れて行ってくれるんだい、ボス?」

「今からそれをクリスと相談するんだよ」

車をUターンさせると、クリスはアルマンとタガログ語で楽しげに話し始めた。クリスとアルマンがこんなふうに親しそうに話すのを見るのも初めてだ。

しばらく走ったところで、クリスが口を開いた。

「アレンで一軒だけ、ムーンライトみたいな店があるんだ。質は望めないし娼婦の数も少ないけど、値段はとても安い。興味ある?」

「僕はね、アレンの人たちの〈文化〉を学びたいだけなんだ。買うとか買わないとかじゃなくてさ。そういう意味では――うん、興味あるね」

将人がそう言うと、アルマンが大声で笑った。道端のニッパハウスで寝ている住民が目を覚ますのではないかと心配になるほどの笑い声だった。将人が辰三のせりふを真似たとは知らないクリスもイボンも、〈文化〉という言葉の響きが面白かったのか、一緒になって大笑いした。

「やっぱり〈ハルディン〉だな。アレンをまなぶには、あそこしかないよ」

珍しく、イボンが荷物スペースから身を乗り出して言った。

「〈ハルディン〉ていうのはね、アレンで唯一のゴーゴーバーなんだ。ムーンライトと比べたら、まるで掘っ立て小屋のような場所だけど」

アルマンが説明した。

〈ムーンライト〉がすでに掘っ立て小屋だと感じていた将人は、スペイン語で〈庭〉という意味の、その〈ハルディン〉という店は、果たして屋根があるんだろうかと訝った。

「それじゃ、その〈ハルディン〉って店へ行ってみようよ。僕はあくまで〈文化〉が学べるんなら、場所はどこでもかまわないんだ」

将人が答えると、車内に再び大笑いが起きた。

次へ

トップへ

ジャンル別一覧

人気のクチコミテーマ

-

-

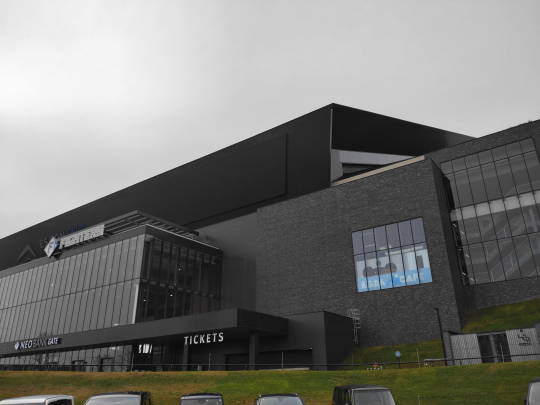

- 北海道日本ハムファイターズ!!!

- 北海道北広島エスコンフィールド 北…

- (2024-12-31 07:51:10)

-

-

-

- マラソン&ランニング&ジョギング!

- ランニングシューズは雪に強い かも

- (2025-02-19 23:54:43)

-

-

-

- サッカーあれこれ

- サンフレッチェ広島×ナムディン ACL2

- (2025-02-19 21:31:06)

-

© Rakuten Group, Inc.