2025

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2006年01月の記事

全21件 (21件中 1-21件目)

1

-

ご心配をおかけしました。

ストーブが壊れて寒い思いをしていましたが、修理をして今はしっかりと動いてくれています。冬のストーブほど、ありがたく心強いものはないですよね。おかげさまで快適な毎日を送っております。もう一つの、アクシデント。キャベツカッターで指を切った件ですが、実はまだ完治はしていないのです。もう、包帯ではなくてバンドエイドに切り替わったのですが、まだ何も無い状態では指先の神経がちょっと痛いのです。2~3日前から水に手をつけられるようにはなったのですが、そのたびにバンドエイドを替えなければならないので、食器を洗う時はビニル手袋を使っています。お風呂と顔洗を洗う度に張り替えています。本当に、面倒です。お掃除がついつい後回しになってしまいます。みなさん、どうかキャベツカッターは気をつけてください。テレビで使いやすそうにしていますが、どうか是非軍手を使うとか十分注意をしてくださいね。ところで、話は代わりますが、我が家のトイレの話です。子供が小学生のころから、世界地図を貼っておいたのですが、そのせいか息子は地図が大好きになったそうです。それで、今は息子の化学の化学記号を覚えたいという希望で周期表を貼ってあります。「スイヘー、リーベ、僕の船、七曲シップス、クラークか」と歌いながら見ているみたいです。あと、どうも美術や世界史で絵画や作者を覚えるのが苦手みたいなので、私が美術館へ行った時に買ってきておきっ放しになっている、ポストカードを飾ることにしました。時々絵を入れ替えて、クイズ形式で「今の絵の作者はだ~れだ?」と聞いたりして、楽しんでいます。ノリのいい息子は「知ってるで前のはセザンヌで、今のはゴーギャンやろ。」なんて言ってくれます。私も「ピンポーン」と笑って言うと、息子は「ありがとう、また時々替えてや。次も楽しみやで。」と喜んでくれます。さて、皆さんはトイレをどのような使い方をしていますか?よかったら、教えていがだけないでしょうか。

2006.01.30

コメント(12)

-

「日本が生んだアールヌーボー」を見ました

「日本が生んだアールヌーボー」天海佑希、ヨーロッパで”日本”を見ました。アール・ヌーヴォー (Art Nouveau) とは、19世紀末にヨーロッパで花開いた新しい装飾美術の傾向を指します。有機的な自由曲線の組み合わせ、鉄やガラスといった素材が特徴です。フランス語でアールは「芸術」、ヌーヴォーは「新しい」という意味だそうです。アール・ヌーヴォーは日本美術の影響を受けていることが指摘されています。絵の中には家紋、市松模様だけではなく、浮世絵を思わせるものなども見られます。兜や鎧などもかなり影響を与えているのだそうです。当時流行していたジャポニズムの影響を強く受けていただけではなく、実はある日本人が、関係していたということが分かりました。この番組では天海佑希さんがベルギー、フランスなどヨーロッパ各地を巡りアールヌーボーと日本に関係に迫ります。 私は昨年の5月に美術館でエミール・ガレの作品を見たことを思い出しました。実はガレはそのアールヌーボーに大きな影響を与えたと思われる日本人、高島北海さんと交流があったようなのです。彼は、当時日本政府から心理学を学ぶため派遣されていました。その彼が、持ち込んだ数多くの日本画がガレの心をひきつけたのでした。ガレの作品に多く取り入れられている花(桜、菊、ソテツなど)や昆虫(セミ、バッタ、蝶)などはその時の日本画のお手本とそっくりです。画家でもあった北海が、颯爽と書いた日本画はどれだけ彼等を驚かせたことでしょう。当時、ジャポニズムが流行りかけていたせいもあって日本に対する憧れは相当強いものだったと言うことです。世界中を魅了したあのアールヌーボーが日本の絵画の影響を大いに受けていることに大変な驚きと共に何だか日本人としてとっても嬉しい思いをしました。日本の文化芸術が日本人以上に海外の人々をひきつけ影響を与え、更に日本に対して憧れてまでいただなんて。私の大好きなアールヌーボの作品をたくさん見ることも出来たし、改めて日本を良さをも再発見することも出来たし。とても楽しい番組でした。私がまだ、独身だったころパリへ遊びに行ったことがありました。ルーブル美術館、ベルサイユ宮殿、などを訪れ、セーヌ川岸や、シャンゼリーゼ通りを歩いたり、蚤の市や「ムーランルージュ」へ行ったりもしました。そこにはやはり、アールヌーボの香りが漂っていたように思います。ちょっと懐かしく、また新しいことを知ることが出来とても楽しい番組でした。素晴らしい芸術は感性を豊かにしてくれるものですね。ちょっと、幸せな気分になった一日でした。

2006.01.29

コメント(14)

-

入試真っ只中

ついに始まりました。大学入試真っ只中です。娘は昨日から始まりました。前期で決まれば万々歳。うまく行かなければ、後期に期待をかけるという状況です。本人は浪人も希望しているのですが、私と夫は希望の学校でなくてもとりあえず入って欲しいと思っています。娘は希望の学校でなければ、編入したいと思っているようですが、私としてはそんなことしないで欲しいのです。親の思いと子の思い。なかなか一致しませんね。もちろん、自分の人生は自分で決めて欲しいものです。かといって、勉強だけの人生はつまらないもの。親としてはいろいろな経験をして、心豊かな人間に育って欲しいと思っています。これは、娘にだからより強く感じるのかもしれません。でも、やっぱり息子にも同じように思うかもしれません。高校側は少しでも名前の通った大学に入って欲しいようです。娘も学校側と思いは同じのようです。しかし、私はそうは思いません。自分は一体何者なのか。自分は一体何がしたいのか。それを実現できる勉強、体験が出来る学校に入ってもらいたいと思っています。人からすごいと言われるより、自分が本当に楽しいと思えるような人生を送って欲しいと思っています。名前にこだわって大学を選ばないで欲しいのです。しかし、娘は「そんなことは、大学に入ってから考えるわ。」と言っています。「お母さん、世の中そんなに甘くないよ。」と言っています。実際の世の中はそんなものなのかもしれませね。私は理想論を言っているのでしょうか。こんな風に書くと、娘の成績がいいように思われるかもしれませんが、実際はそうでもないです。成績は伸び悩みです。目指していた大学は相当難しいようです。娘は相当、思い悩んでいるようですが、私は返ってそれも人生経験のひとつと全然悩んでいないのです。なんだかんだ言っても、入試は始まっています。さて、今日はどんな顔をして返ってくるのでしょうか。もうそろそろ返ってきそうです。

2006.01.28

コメント(12)

-

再放送「その時歴史が動いた・蘇我馬子」

先週見逃していた「その時歴史が動いた」の蘇我馬子、ついに見ました。再放送を待っていてよかった。o(*^▽^*)o~♪噂に聞いていた通り、飛鳥寺のCGは確かによかった。あの当時のイメージが画像になることにより、本でしか知らなかった飛鳥寺が、目の前に現れたようだった。作り始めてから完成までに二十年の歳月を費やしている。この飛鳥寺には、大きな意味があったのだ。その当時の倭国は、大王といえども今から思えば相当質素な建物に住んでいた。この飛鳥寺は、それまでの倭国にない中国風の文化的な建物であった。つまり、この飛鳥寺を作ることによって先進技術を導入することが出来たのである。今回の「その時歴史は…」は馬子が主役なので、馬子側から描かれているように思えた。確かに当時、馬子は最高権力者ではあったが、大王ではない。テレビではほとんど触れらてれはいなかったが、用明天皇が亡くなってからは、大王は推古天皇で、摂政は廐戸皇子であった。もちろん、推古天皇や聖徳太子まで話しに入れるととても一時間では収まらないのかもそれない。しかし、それにしても遣隋使も、そのときの倭国の新体制(十七条憲法や冠位十二階)まで、何もかも馬子が一人で行い、推古天皇や廐戸には相談しただけの様な印象を与えてしまっていた。ちょっと納得いかないな~、などと思いながら見ていた。しかし、今回の主役は蘇我馬子。馬子が倭国にもたらした影響は確かに大きい。それまでは、倭国は伊耶那岐、伊耶那美、天照大神から続く神の国だった。天孫降臨の時に活躍した神饒速日命(ニニギノミコト)の子孫である物部氏が神祀と軍事をつかさどる権力者であった。蘇我馬子は仏教の導入を大王に主張する。物部守屋は神教からの立場で反対する。大きな仏塔を建てた馬子に対し、守屋はその仏塔を壊し、善信の尼を捕らえ鞭で打つ。その場所が大神神社の裏手にある金屋石仏の場所である。そして、蘇我、物部の戦いになる。守屋は矢に当たり死亡する。大将を失った物部はばらばらになりついに蘇我氏が勝利を収める。そして、実権は蘇我氏が握っていく。 その頃の政治状況は国際的に緊迫した状況であった。隋は、高句麗を攻め、朝鮮半島も戦いに明け暮れていた。倭国も、国際的な国家にならなければ何時侵略されるかも分からない状況だったのだ。そのため、倭国でも蘇我馬子が朝鮮半島を通じての中国文化である、仏教と共に建設技術や、文字などの文化を取り入れることを進めたのであった。(一説には蘇我氏の先祖はは百済王朝の子孫であるとも言われている。だから、百済から金銭的な援助だけでなく、たくさんの技術を得ることが出来たのかもしれない。)そう思うと、蘇我氏がいなければ大陸の文明を受け入れることが大変遅れ倭国の発展も随分遅れたのかもしれない。馬子の館跡が発見された甘樫の丘に登ると今でも当時と同じ空の下で同じ空気が流れているような気持ちになる。飛鳥は飛鳥寺の完成の後、急速に発展していった。建設技術も格段に進歩しただけではなく、交易もすすんだ。大神神社の裏手にあるツバイチはまさに、そんな交易の中心地であったのであろう。ツバイチを少し下ると大和川にでる。その川岸に仏教伝来を記す石像が立っている。 蘇我馬子は仏教を通じて、建設技術、文字などの文明、交易などを倭国に広げた人物であったことは間違いなさそうである。ちなみに飛鳥の石舞台は蘇我馬子のお墓とも言われている。今回の「その時歴史が動いた・蘇我馬子」は物足りない部分もあったけれど、飛鳥寺のCGや発掘品など楽しいものもたくさんあった。息子は、高校の秋の遠足で行ったところがいっぱい写されていたので、喜んで見ていた。私も夫も楽しんで見ることが出来たと思う。

2006.01.27

コメント(10)

-

大和三山と恋の歌

二上山の麓に住んでいて裏山が二上山だとおっしゃるお気楽マダムさんはとっても羨ましい限りですです。叡福寺がワンちゃんの散歩コースだなんて、なんと贅沢なお散歩なのでしょう。そのマダムが二上山よりも好きだとおっしゃるのが、大和三山なのだそうです。大和三山とは奈良盆地に浮かぶ畝傍山(199m)耳成山(139m)香久(152m)を総称したものです。以前大和三山を訪れ、香具山に登った時の頂上から見た畝傍山です。(もし興味のある方は見てくださいね。)大和三山の真ん中に平城宮跡があります。平城宮跡の正面に近い側には耳成山があります。 三山を結ぶときれいな三角形になっています。「三」が聖数として重んじられていたこともあって、古代人は三山を聖なる存在として崇め格別の思いをよせたのでしょう。三山には数々の神話、伝説、万葉ロマンがまつわり、山そのものにも謎めいた古代がひっそりと息づいています。古代史のヒーロー二人に愛された万葉の歌姫「香具山は畝傍雄々(をを)しと 耳成と相争ひき神代よりかくにあるらしいにしへも しかにあれこそうつせみも つまを争ふらしき」巻1-13中大兄皇子(なかのおおえのみこ・後の天智天皇)大和三山の伝説をふまえたうたです。これはあからさまな三角関係の長歌ですね。たとえば間人(はしひと)皇女をめぐる中大兄皇子と孝徳天皇の争い、中大兄皇子をはさんだ額田王(ぬかたのおおきみ)と間人皇女の確執などがあります。もっとも有名なのは額田王を間にした中大兄皇子と実弟の大海人皇子(おおあまのみこ・後の天武天皇)の三角関係でしょう。額田王は若いころに大海人皇子と愛し合い子供までもうけたのに、後には中大兄皇子と結婚するのです。これだけなら当時は珍しいことではないが、後年彼女は次のようなやりとりを最初の夫である大海人の皇子と交わしています。「あかねさす紫野(むらさきの)行き標野(しめの)行き野守(のもり)は見ずや君が袖振る」巻1-20額田王「むらさきの にほへる妹を憎くあらば 人妻ゆえにわれ恋ひめやも」巻1-21大海人皇子」やはりあの長歌は、額田王をめぐる、中大兄皇子と大海人皇子との三角関係を歌ったうたとも考えらますね。ちなみに昨年蒲生野へ行った時のブログです。あの時の感動は今でも忘れられません。大和三山を見ていると古代のロマンがしのばれますね。このときばかりは、私も額田王になった気持ちで三角関係を楽しんだりも出来るのです。「♪喧嘩はやめて、二人を止めて、私の為に争わないで、もうこれ以上…」と歌ってみたいものです。(笑)もちろん、現実とは全く違い夢の世界の出来事ですが…。(笑)

2006.01.26

コメント(12)

-

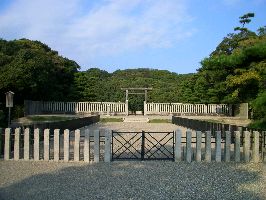

ごりょうさん(古墳)について

私が小学校の時、奈良県に住んでいました。当時は田舎だったので、その町に小学校は一つだけでした。それで、かなり広い地域から子供達は通っていました。私はそんなに遠い方ではなかったのですが、それでも子供の足で一時間近くかかって通学していました。その途中に、地元の人が「ごりょうさん」と呼んでいる小高い丘を通って行かなければなりませんでした。木がいっぱいあって、夏でも涼しい感じです。私は友達と一緒に石蹴りをしながら歩いていました。道端に野いちごを見つけると採って食べたり、彼岸花を見つけると首飾りにしたり、しました。男の子達はたくさん、げんじ(クワガタムシ)を見つけて戦わせていました。そうやって毎日「ごりょうさん」を通っていたので、「ごりょうさん」が古墳だと知っても特に恐いとかお墓なんだとか考えたりせずに成長していきました。最近になって古代史を知るようになり、あ~、私は古墳のところで毎日遊んでいたのかと思うと、何だか不思議な気持ちになったりしたのです。そういえば、ここ一年半くらいの間にたくさんの古墳を訪れました。仁徳天皇陵から始まって、神武天皇陵、綏靖天皇陵、崇神天皇陵、景行天皇陵、仲哀天皇陵、応神天皇陵、履中天皇陵、反正天皇陵、允恭天皇陵、敏達天皇陵、推古天皇陵、用明天皇陵、天武・持統天皇陵…。などなどです。 実は、当たり前なことなのですが、どの天皇陵を見ても同じ形です。では、なぜ次々と「ごりょうさん」を訪れたくなるかというと、それは形を見るのではなく、どんな場所にあるかを見たいのです。なぜ、その土地に葬られることになったかをしり、その人物の生前の生き方、後年の過ごし方を想像するのが楽しいのです。ところで、そんな「ごりょうさん」ですが、本当にそれが本物かどうか疑わしいところもたくさんあるように思えます。天武天皇以降はかなり正確なようにも思えますが、そもそも実在の人物といわれているのが応神天皇くらいからです。応神天皇の母だと言われている神功皇后は伝説の人物だともいわれているくらいです。ましてや、第十代崇神天皇以前はその存在すら確かなことは分かりません。正確なことは本当は分からないのです。しかし、その「ごりょうさん」の近くに住んでいる人々にはいろいろな形で伝承として受け継がれている話がたくさんあります。世界で一番大きいといわれている第十六代、仁徳天皇(313~399)陵の労働量は一日千人で五年間といわれています。盛り土だとか、葺き石を川から運んだりして、最終的な完成までは十年近くかかっただろうといわれています。生きているときから、自分の権力を誇示するために作ったのでしょう。すごいですよね。では、日本で一番古い時期に出来た古墳はといえば、三輪山の麓から磐余にある箸墓ではないかと言われています。三輪山の大物主と結婚したというので有名な大和迹々百襲姫命の古墳だといわれています。王朝系譜の一番初めにいたのは磐余彦(イワレヒコ)ではないかと思われています。その磐余彦に美称をつけたのが神日本磐余彦(カムヤマトイワレヒコ)で初代神武天皇です。私が以前、橿原神宮の隣にある神武天皇陵を訪ねた時は「初代天皇陵だから最も古くもしかしたら、弥生時代に作られたものかしら」などと思いながら歩いていると、なんと実はあの形になったのは、実は昭和十五年のことなのだそうです。それまで、小さな神社だったのを敷地十五万坪に広げたのです。しかも、神武陵というのは明治前にたくさんの陵から選ばれたのだそうです。そしてそれは、石川のそば、畝傍山のそばなのです。磐余彦の墓を畝傍山のそばに造ったといのはそこが本拠地である蘇我馬子ではないかといわれています。欠史八代といって、初代神武から八代孝元天皇までの宮ががほとんど畝傍山の周辺と葛城なのです。葛城と畝傍山は蘇我氏の勢力圏、本拠地ですよね。ということで、「ごりょうさん」が必ずその天皇のお墓であるというわけではないみたいです。しかし、そこが本当のお墓であるということよりも、何故、そこが御陵の場所として選らばれたのかということに興味があります。それに、もしかしたらそこに遺体が眠っていなかったとしても、その方の魂がそこへやってきているかもしれません。そして、今の私たちを面白そうに見ているのかもしれません。真実を知りたければ、今ある古墳を全部掘り返せばきっと新たな発見がありより真実に近づけるのだと思います。しかし、それが出来ない以上、今わかっている事実のなかでいろいろ考えたり夢見たりするのも楽しいものではないでしょうか。そういうわけで、私はまだまだ、これからも神社やお寺を訪れると同時に古墳の場所も確認するために歩き回りたいと思っています。神武天皇はBC660年に生まれたことになっています。本当かどうかよりも、そんな昔からの伝承をもつこの日本に生まれそんな昔のことを考えることは何とロマンがあることなのでしょうか。

2006.01.25

コメント(8)

-

二上山と金剛山

私の職場の窓からは二上山がちょうど、額に入ったように綺麗に見えます。そして、毎日のように二上山を見ながら四季折々の変化を楽しんでいます。しかし、本当に二上山が綺麗に見えるのは実は大阪側からではなくて奈良の方から見たときなのです。二上山はちょっとだけ標高の高い雄岳と、それより少し標高の低い雌岳の二つの山から出来ています。大阪側から二上山に近づいて、見上げると雄岳よりも雌岳の方が大きく見えて、ちょっとバランスがよくないのです。しかし、奈良の方から二上山を見ると雄岳が雌岳よりもちょっと大きく見えて二つの山が寄り添っているように見えるのです。なんとも美しい二上山です。ところで、私が二上山を見るのに最も好きな場所は大神神社から歩いて15分ほどのところにある桧原神社のところです。そこは元伊勢といって、大和が一望できるところです。神社には三つ鳥居があります。春分の日と秋分の日は三つ鳥居を背中にして二上山を見ると、三つ鳥居(元伊勢)から太陽が昇り、二上山の雄岳と雌岳の間に太陽が沈むのです。本当に素敵な場所ですよ。 (ちなみに、以前石上神社から大神神社まで歩いた時のブログです。興味のある方はよかったら読んでみてくださいね。)本当に山って不思議ですよね。同じ山でも見る方角が違えば全く違った表情を見せてくれるように思います。金剛山もまた見る方向が違うと全く違う山に見えるのです。私が住んでいる大阪側からだと、金剛石(ダイヤモンド)のようにとんがって美しい姿を見せてくれます。しかし、反対の奈良県側(大和側)から見ると葛城山に続いてなだらかな高台に見えるのです。山というより、葛城山の続きという感じです。だから、昔は金剛山も葛城山系のひとつとしての存在でした。昔の文化の中心が奈良(大和)だったので、金剛山はなだらかな側からしか歴史に登場するチャンスが無かったからかもしれませんね。古代の人は、山自体を神様としました。四季折々に山を見ていると、その美しさや荘厳さにまるで山自体が神のように思えるのは太古の人々だけではないのかもしれませんね。また、日本人は山や海や風など大自然を神として貴びました。現代人が環境問題に取り組み「地球にやさしい」なんてわざわざ言わなくても古代の人々は今の人よりももっともっと自然と仲良しだったのかもしれませんね。文明が進んだと驕りがちな現代人も古代の人々に学ぶところは多いのかもしれませんね。

2006.01.24

コメント(12)

-

やばい、どうしよう。

突然なのです。ストーブが止まってしまいました。つい、さっきです。う~ん、寒い。今日は雪が降りそうです。マンションといえどもストーブが無いとめっちゃ、寒い。そういえばこのストーブを買ってもう、かれこれ10年くらい経つな~。寿命なのかもしれない。私は寒がりなので、いつも部屋を温かくしておかないと辛い。子供の頃よくこう言われた。「昔の人は、ストーブもこたつもなかってんよ。もし、そんな寒がりだったら、昔に生まれていたら、長生きは出来なかったやろうね。」と。昔の人は本当にすごい。今と違って機密性のいい家でもないだろうし。囲炉裏といっても、寝る前には消すだろうし。今はありがたい。なくなると、そのありがたみが身にしみて分かるというものですね。さて、少し様子を見てもう一度つけてみることにします。また、ダメなら、今日は早目にお風呂に入って温まって寝ることにします。では、オヤスミナサイ。

2006.01.23

コメント(12)

-

「ローマ人の物語」よりアテネとスパルタ

昨年買った塩野七生の『ローマ人の物語』1~10の全10冊が本棚で、「そろそろ読んでね。」と私を見ているので、思い切って読んでみることにした。昨年、パティさんがローマを知るなら塩野七生さんは初心者には読みやすいのではと勧めてくださったので、すぐさま古本屋さんで見つけ購入したものの、先客の黒岩重吾や司馬遼太郎や井沢元彦さんの本の後ろで順番待ちとなっていたのだ。パティさんが1巻目を読み始めていたことは知っていた。そんなことを思い出しながら私もついに1巻目の「ローマは一日にして成らず」に目を通し始めた。当たり前のこととはいえ、ローマといえども始めから巨大都市であったわけではない。ロムルスとレムスという双子の兄弟のうちの兄ロムルスがローマの建設者となるのだ。ローマという名前もそのロムルスの名をとって名付けられたという。さて、内容の詳しい部分に興味のある方は是非塩野七生さんの本を是非、読んでみてくださいね。ところで、ローマについて何も知らない私ではありますが、この本を読んでいてちょっと気になった部分があった。ローマの話ではないのですが、その同じ時代のギリシャにあった二つのポリスである、アテネとスパルタについてである。スパルタはあの「スパルタ教育」で有名だ。指導者の名前はリュクルゴス。子供にはかなり厳しい教育をしているのだろうなと予測はしていたのですが、これはかなりでは済まされないくらいすごいもだ。まず、スパルタでは子供は生まれるとすぐ、長老達の試験にさらされる。健やかに成人できそうか否か。できそうもないとされた赤子は捨てられるか奴隷にされてしまう。なんと、ひどい。生まれたとたんに、「ひ弱そうだな」と見えたらいきなり捨てられちゃうのだ。「あ~、もし私だったら…。」とぞーっとした心当たりのある方、いるのではないだろうか。壮健な戦士に育ちそうだと判断された子供は六歳までは親元で育てることが許されるが、七歳になるやいなや、親元から離されて寄宿生活に入れられる。戦士養成を目的とする計算しつくされたスケジュールにそって、教育が施されるのだ。う~ん、星飛馬の世界以上だ。戦士ロボ育成機関に入れられてしまうようなものだ。二十歳になると兵役で現役生活は六十歳まで続く。しかも、結婚しても三十歳までは共同生活を義務付けられているのだ。スパルタの戦士たるものは読書に溺れたり、疑問をいだいて考えをめぐらせたりするのも褒められた事ではない。あ~なんと悲しいことだろう。まるで生きている間スケジュール管理されつくされた戦争に勝つために生きているみたいなものだ。お~恐。今の日本は徴兵制度もないし戦争にも直面していないのでまるで全くの人事だ。でも、これを力で戦う戦争ではなく、受験戦争という戦争として考えてみたらどうだろうか。私の以前住んでいたマンションでは、幼稚園に入園する前の小さい子供達が背中のリュックにオムツを詰めて学習塾に通っていた。また、幼稚園に入ってからは、朝早く起きて通園の前に塾の宿題をしている子もいた。入学の前に漢字は小学校四年生くらいまで進んでいたり、英検3級をとったりしている子も珍しくはない。有名幼稚園のお受験から始まって、有名小学校、有名中学校への受験は熾烈を極めるものがある。有名幼稚園へのお受験で子供が右と左をどうしても覚えられなくて、なんと左手にカッターで傷をつけ、見分けさせるといた過激な話も聞いたことがある。有名高校に入り、有名大学に入り、親の希望通り医者になり、毎日夜遅くまで働き、休日も仕事ばかり。子供の頃から遊んだことも無く、もちろん友達もいない。結婚して子供が出来ても一緒に遊んだり、旅行へも行ったこともない。ただ、倒れるまで働き続けている人の話を聞いたこともある。医者ではなくても、政治家、エリート官僚、モーレツ社員なんかにも、そういった人がいても不思議ではない。なんせ、日本には過労死という言葉があるくらいだから。(笑)何だかそう考えるとスパルタの教育が人事とは思えない部分もあったりする。(笑)さて、スパルタは全てが軍事に捧げられていただけに、その軍事力は恐るべきものだった。しかし、スパルタは戦士の他には何も生まなかった。哲学も、科学も、文学も、歴史も、建築も彫刻も。唯一つ、スパルタ式という言葉を残しただけであった。それに比べて、その同じ時期にアテネではどういった状況だったのでしょうか。ペリクレスの時代です、同時代の歴史家ツキディスによれば、次のように言っています。「アテネ人は公的な生活に限らず、私的な日常生活でも完璧な自由を教授して生きている。それでいながら、日々の苦労を忘れさせてくれる手段でもある、教養と娯楽を満喫し、競技や祝祭は一年の決まった日に催され、住居も快適に整える大切さを忘れない。我々(アテネ人)は、試練に対するにも、彼等(スパルタ人)のように非人間的な厳しい訓練の末の予定された結果として、対するのではない。我々の一人一人がもつ能力を基とした、決断力で対する。我々が、発揮する勇気は、習慣に縛られ方によって定められたから生まれるのではなく、アテネ市民一人一人が日々の生活を送る上でもっている各自の行動原理から生まれる。我々は、美を愛する。だが、節度を持って我々は知を尊ぶ。しかし、溺れること無しに。我々は富を追及する。だが、これも、可能性を保持するためであって、愚かにも自慢するためではない。アテネでは、貧しいことは恥ではない。だが、貧しさから脱出しようと努めないことは、恥とされる。」まことに格調高く素晴らしい内容ではないでしょうか。これが本当に紀元前五百年くらいに考えられていたことなのです。今でも充分通用するどころか、その理想に今の人々も達することは出来ないでいるというのに…。自分の勇気や行動は習慣に縛られ方によって定められたから生まれるのではない。一人一人が日々の生活を送る上でもっている各自の行動原理から生まれるといっているのだ。自分の行動を自分で考え自分で決めるといっているのだ。なんと、素晴らしい考えだろう。富を追求しても自慢するためではないのだ。ホリエモンにも聞いて欲しいな。貧しいことは恥ではないが、貧しさから脱出しようと努めないことは、恥とされるのだ。NEETの人たちにも分かってもらいたい。くしくも同時代に生きたスパルタのリュクルゴスとアテネペリクレス。考え方の全く違う二人の指導者をもった二つのポリスは、全く違った生き方を選ぶことになった。教育は人をつくる。教育は指導者の考え方で大きく変わる。幸い今の日本はある程度、自由に選ぶことが出来る。親は子供を育てる時に一体何が大切なのか考えなければいけない。正しいと思ってもそれだけに突っ走ってはいけない。広く視野をもち、柔軟な心で、伸びやかに子供達が育っていくことを願う親になりたいものだ。

2006.01.23

コメント(1)

-

科長神社(小野妹子)と竹内街道

今日で近つ飛鳥の紹介は三日目になりました。大和の「遠つ飛鳥」に対して河内の「近つ飛鳥」はあまり有名ではないかも知れません。しかし、実際に足を運んでみると見るべきところがいっぱいあってとても一日で見切れないほどの歴史の宝庫です。有名過ぎない分、観光地化されていずに、当時の空気がそのまま残っているようなところもいっぱいあります。今日の紹介は科長神社(シナガジンジャ)と竹内街道にしようと思います。科長神社は元は二上山山麓にあり、二上権現とされていました。科長神社南側の小高い丘の上に、古くから小野妹子の墓と伝えられる小さな塚があります。妹子は、推古天皇の時代に遣隋使として、当時中国大陸にあった隋という大国に派遣された人物です。 妹子が聖徳太子の守り本尊の如意輪観音の守護を託され、坊を建て、朝夕に仏前に花を供えたのが、池坊流の起こりになったとされることから、現在、塚は池坊によって管理されています。この丘からは推古天皇、用明天皇(推古天皇の弟で聖徳太子の父)、敏達天皇(推古天皇の夫)、孝徳天皇(聖徳太子の母の弟)や叡福寺(聖徳太子のお墓)などの王陵が一望できます。そして、その王陵の北東部に竹内街道が走っています。竹内街道は、飛鳥時代に推古天皇によって作られた、難波と飛鳥京を結ぶ日本最古の官道と言われています。竹内街道は大陸文化を伝え、シルクロードの終点として歴史を見つめつづけてきたということも出来ます。竹内街道の標高の一番高いところが二上山の入り口です。二上山は雄岳と雌岳からなる山です。頂上には大津皇子の御陵があります。二上山については以前のブログで書いたことがあります。興味のある人は見てくださいね。近つ飛鳥は他にも素敵なところがいっぱいあります。また、時々行きたいしこのブログでも紹介してみたいと思います。では、今日はこの辺で。

2006.01.21

コメント(14)

-

近つ飛鳥 叡福寺 (廐戸と四人の妻達)

「近つ飛鳥」という地名は、712年口述筆記された「古事記」に記載があります。履中天皇の同母弟(後の反正天皇)が、難波から大和の石上神宮に参向する途中で二泊し、その地を名付けたときに、近い方を「近つ飛鳥」、遠い方を「遠つ飛鳥」と名付けたといわれています。「近つ飛鳥」は今の大阪府羽曳野市飛鳥を中心とした地域をさし、「遠つ飛鳥」は奈良県高市郡明日香村飛鳥を中心とした地域をさします。近つ飛鳥には数多くの天皇・皇族クラスの古墳があり、『近つ飛鳥』、『王陵の谷』とも呼ばれています。そして、その中心となるのが、梅鉢御陵と呼ばれる、敏達・用明・推古・孝徳の各天皇陵と聖徳太子御廟です。今回は聖徳太子が眠る叡福寺の聖徳太子御廟に注目してみました。これが以前、叡福寺へ行った時に写メールで撮ったの聖徳太子御廟です。切石作りの横穴石室の奥に聖徳太子の母である穴穂部間人(あなほべのはしひと)皇后の石棺、手前には太子自身とその妃である膳郎女(かしわべのいらつめ)の漆塗りの棺が棺台の上に置かれています。私最も気になったのは、聖徳太子が母の穴穂部間人皇后と一緒にお墓に入っているだけでなく、もう一人の膳郎女と一緒に眠っているところです。聖徳太子には妻が4人いたはずです。一番初目に結婚したのは蘇我馬子の娘で刀自古郎女(トジコノイラツメ)です。廐戸と蘇我馬子との強い絆でした。長男はあの山背大兄皇子です。後に、蘇我入鹿によって斑鳩寺で女子供を含む一族皆殺しにあった事件はあまりにも有名ですね。二番目に結婚したのは推古天皇と敏達天皇の娘で菟道貝鮹皇女(ウジノカイダコノヒメミコ)です。彼女は廐戸正妃となったただ一人の人です。廐戸と推古天皇との絆のための結婚だったのかもしれません。大王の血筋で本来、大王になる人に嫁ぐつもりだったのかも知れません。廐戸皇子にも大王になって欲しかったのかもしれませんね。残念ながら子供はいなかったようです。三番目に結婚したのは膳部臣加多夫子(カシワデノオミタカブコ)の娘菩岐岐美郎女です。つまり、聖徳太子と一緒にここ叡福寺に眠る膳郎女そのひとです。もちろん、この結婚も前の二人、刀自古郎女や菟道貝鮹皇女同様まったく政略結婚ではなかったとは言い切れません。しかし、当時の倭国の最大の権力者は蘇我馬子と推古天皇。その二人に比べれば膳部臣の力は比べ物にならないくらい小さいものでした。ということは、もっとも政略結婚的な要素は少ないはず。しかも、廐戸が後年、多くの妻や子供達と一緒に暮らしたのは法隆寺のある斑鳩宮です。その地域一体があの膳部臣の勢力範囲だったということは、まさに膳郎女つまり、菩岐岐美郎女をもっとも愛していたという証拠だったのではないでしょうか。そして、廐戸はその最も愛していた菩岐岐美郎女と一緒に永遠の眠りについたというのは一番自然だったのかもしれませんね。廐戸と菩岐岐美郎女は一日違いでなくなっています。病に苦しむ廐戸を献身的に看病し、最後を看取った後疲れが体を蝕み菩岐岐美郎女も後を追うように亡くなったといわれています。また、一説には後を追って自殺したとも、また毒殺されたという説まであります。今となっては真実は闇の中ですが、謎を残したまま天国で二人は手を取り合って今の私たちを見守っていて下さっているのかもしれませんね。そんなことを思いながらこの叡福寺を歩いていると、廐戸皇子の菩岐岐美郎女への愛情が伝わってきたりして嬉しい気持ちになってしまいます。四番目、つまり最後に、廐戸皇子と結婚したのは橘大郎女です。若くて亡くなることになった菟道貝蛸皇女が自分がなきあとの推古天皇と廐戸の絆がなくなることを心配して、推古天皇の息子尾張皇子の娘である、橘大郎女と廐戸の結婚を望み、それを遺言になくなったそうです。菟道貝鮹皇女は血筋では廐戸よりも上だったので大変誇り高い女性だったようです。また、刀自古郎女が多くの子供達を産んだので大変嫉妬深くもあったようです。しかし、亡くなる直前には廐戸と橘大郎女の結婚を望んだことから、心から廐戸を愛していたことがうかがい知れます。廐戸の後ろ盾の推古天皇を放したくなかったのでしょうね。さて、廐戸は大変理想主義者だったのがその家族への考え方にも現れています。後年、斑鳩宮で刀自古郎女、菩岐岐美郎女、橘大郎女とその子供達と一緒に暮らしています。通い婚中心の当時では考えられないことです。廐戸は家族への愛情も大変深い方だったということが分かりますね。しかし、それが裏目に出たのが廐戸の亡くなった後に起こってあの一族皆殺しの悲劇に繋がるとは思いもよらなかったのかもしれません。蘇我入鹿は山背大兄皇子(聖徳太子の長男)を襲い斑鳩宮に火をかけます。山背皇子とその家族は一旦は生駒の山へ逃げますが、逃げ切れずに焼け果てた斑鳩宮へ戻りそこで自殺をして果てます。ここに、廐戸の血を引く皇子、皇女は一人残さず命を絶つことになります。なんと怖ろしいことでしょう。後の人々はその悲劇を悼み、今でも法隆寺(斑鳩宮)を聖徳太子とその一族の鎮魂の意味を含めて祈るのでしょうね。私は子供の頃、法隆寺の近くに住んでいました。そして今、近つ飛鳥の叡福寺からそんなに遠くないところに住んでいます。どちらも大好きなお寺です。時々、そういう大好きなところへ出かけていって心静かにいろいろな思いに耽るのも私にとってとても、楽しい時間なのです。

2006.01.19

コメント(10)

-

高貴寺と弘川寺へ行って来ました。

今日は近つ飛鳥(河内飛鳥)にある高貴寺とその隣にある磐船神社、そして6キロほど離れたところにある弘川寺へ行ってきました。(難波の宮から見て近い方を近つ飛鳥(河内飛鳥)遠い方を遠つ飛鳥(大和飛鳥)と言われています。)高貴寺は役行者が開き、空海が修行したといわれているお寺です。かなり急な坂道を車で登りきり、高貴寺の入り口で車を止めました。そして、「高貴寺」と書いてある→があったので、そちらの方へ歩いていきました。そこからも、今まで以上にかなり急な山道です。はあはあ言いながら登っていきました。息が切れそうになって、足が重くて根をあげそうになったときやっとありました。高貴寺の赤い門です。門に釣鐘が入っています。 釣鐘をくぐって門を入り少し歩くと金堂が見えてきました。講堂、庫裏などもあり、大変厳粛な雰囲気に包まれています。樹齢100年を越える枝垂れ桜がたくさんあります。春に来るきっと美しいのだろうななんて考えながら歩いていきました。高貴寺はかなり山深いところです。標高もかなりあります。このようなところで、役行者や空海が修行したのかと思うとなるほどとうなずけます。高貴寺の隣(歩いて7分)に磐船神社があります。行ってみることにしました。ここは野鳥が多くいるようです。ミソサザイ、エナ、ヒヨドリ、ウグイス、メジロ、ムクドリ、キジなどの絵と説明が描いてある看板がありました。直ぐ近くに、たくさんの野鳥の気配を感じます。そのまま、うっそうとした山道を入って行くと鳥居が見えてきました。 鳥居をくぐると神社がありました。山全体を御神体とする古社です。明治時代の神仏分離で高貴寺から分かれたらしいのです。周辺は野鳥が多く見られるほか、眺望も素晴らしいものがありました。次は磐船神社を出て、ここから6キロほど當麻町よりの弘川寺へ行くことにしました。 弘川寺は天智天皇の四年、役行者によって開創され、天武、嵯峨、後鳥羽、三天皇の勅願寺で、本尊は薬師如来。西行終焉の地としてその名を知られたいます。弘川寺も高貴寺に負けないくらい桜の綺麗なお寺だそうです。次回は是非桜の咲く時期に来たいものです。本堂を見下ろす場所に西行堂がありました。西行堂は、江戸中期、西行を慕って広島よりこの地を求めた歌僧似雲によって建立されたそうです。晩年の西行はこのあたりで起居し歌を詠み暮らしたのでしょうね。西行は29歳で陸奥へ旅立ち、その後高野山に入り30年ほどを高野山で過ごし、この間に京都、吉野、四国などに足を向け、多くの歌を残しています。また、西行は63歳のときに高野山から伊勢に移り1186年、西行は東大寺再建の勧進のため、再び陸奥に旅立ちました。そして、1189年陸奥の旅から帰った西行はここ弘川寺に入りました。 願わくは 花のしたにて春死なむ その如月の望月のころ翌年、西行は自ら詠んだ歌の通り、この地で73歳の生涯を閉じました。文治6年(1190)2月16日(旧暦)。奇しくも釈迦が入滅し、空海が入定した同じ日だったそうです。如月の望月のころ…とは…、研究されていて新暦の3月29日にあたるそうです。もちろんその日は、ここ弘川寺の桜も満開であったのでしょうね。

2006.01.15

コメント(12)

-

カレンダー

私はカレンダーを見るのが結構好きです。そういえば昨日は、13日の金曜日でしたね。勿論、私はキリスト教徒でないので特に恐いとかいう思いは無かったのですが、ごく一般の日本人が気にする程度で、で何となく気にしたりするものです。ところで、友達数人に「13日の金曜日って一年に何回あるか知ってる?」と聞いてみると、「大体一回くらい?」という返事が返ってきました。面白いので何人かの友達や職場の先輩、そして娘や息子にも聞いてみると、不思議なことに大体みんな同じように「ようわからんけど、一回くらいかな?」と答えるのです。一週間は月曜日から金曜日まで七日、つまりある指定の日が何曜日になるかは七種類あります。だから、もし一年が7ヶ月だったら、13日の金曜日が一年に一回だけあるということです。同じ理由で、もし一年が14ヶ月だったら、13日の金曜日は一年に二回あるということになります。しかし、実際は一年は12ヶ月なので、14年のうち12年が一年に二回、2年が一年に一回だけだということになりますね。だから、正解は(12/14の確率で)つまり14年のうち12年が、13日の金曜日は一年に二回あるということになります。そして、14年のうち2年だけが、一年に一回ということになります。ちなみに今年は、1月と10月です。娘は言いました。「13日の金曜日って騒いでるのが大体、一年に一回くらいだからそう思ってたけど、なんや2回もあったんや。おもしろいわ」と。カレンダーってじっと見ているだけで結構面白ものです。例えば、大抵の年が2月の3月の日にちと曜日が同じなのです。それは、2月が28日(7日×4週=28日)だからです。ただし、うるう年は例外です。だから、2月と3月が同じ日に同じ曜日になるのは4年のうち3年ですよね。だから、私はたまに3月のカレンダーをめくり忘れたまま2月のカレンダーで3月の半ばまで過ごしてしまうことがあります。(笑)あと、面白いのは同じ日だと、曜日は一年で一日づつずれていくということです。今年月曜日だった日は、来年は火曜日ということです。それは一年は365日で7で割ると、52あまり1だからです。あまった一日が曜日が一日だけづれるというわけです。だから、来年のある特定の日(例えば今日とか)は何曜日かななんて思ったら、来年のカレンダーを見なくても、今年のカレンダーがあれば分かるというわけです。勿論、再来年も分かりますよね。(今年から2日ずれるということです。)ただし、うるう年は例外です。一年に2日ずれるというわけです。私は文系人間なので数学や数字はとても苦手です。計算はとっても苦痛です。しかし、文系的な頭で考える数字遊びは面白いと感じたりします。そういえば、このブログのカウントが今現在59993です。もちろん、多いのが良いとは思っていないのですが、60000カウントというのはちょっと記念の様な気がします。もし、私が60000だよと言う人がいれば是非教えていただけたら嬉しいです。そういえば、小学校の先生で、同じ数字が並ぶ時間に生徒全員でカウントダウンをしてくれた先生がいました。例えば11月、11日の11時11分とかに、クラス全員で十秒前からカウントダウンをして、大いにもりあがっりしたのです。数字アレルギーの子供もいつしか生活の中で数字に親しんでいたのかもしれません。数学嫌いの私ですが、何とか数学も欠点を採らずに今までこれたのはその先生のお陰だったのかもしれません。(笑)

2006.01.14

コメント(8)

-

やっちゃいました。

スパットです。スライサーでキャベツの千切りを作っていたときです。「痛い!!」と思ったら、なんと私の右の中指までスパッと…。丁度、キャベツと同じ薄さに…。軽く肉まで…。血が止まらなくてジンジンと痛い…。今日はもう何もする気にはなりません。夕飯は手抜きだよと子供達に言うと、「ヤッター、ご馳走だ。」と喜んでいる。その通り、お寿司を買ってくるつもり。さて、洗い物は誰がしてくれるかな?ということで、今日の日記はこの辺で終わりです。不自由な指でPCを触ってるので、皆さんの所へ行ってちゃんとしたコメントを書けなくて(*_ _)人ゴメンナサイ。読むだけはさせて下さいね。では、今日はこのへんで失礼致します。

2006.01.12

コメント(9)

-

聖徳太子(廐戸皇子)について

聖徳太子が何故素晴らしいのかを一言で言うと(本当は一言なんかでは到底語りつくせるものではなのだけど、とりあえず思い切って)それは、当時の人々が聞いたら愕然とするような考え方、つまり『人間平等主義』の考え方を持っていたからなのだと思います。え~っ、『人間平等主義』って当たり前のことなんじゃない、と思う人も多いと思います。私たちは子供の頃から「人は皆平等なんですよ。」と教えられてきましたから、今更何をいうの?という感じの方も多いかもしれません。しかし大昔、つまり聖徳太子が生きていていた時代やそれ以前はそんな考えは、そんなのはおかしいと思われていたのです。(もっというとそれ以降も人が誰も平等だなんて考えていなかった人の方がずーっと多いのかもしれませんが。)ところで、聖徳太子はなくなってからの名前で当時は廐戸皇子と呼ばれていたのでここからはそう呼ぶことにしますね。当時は、下層農民は貴人と違って馬や牛と同じ扱いを受けていました。つまり、え~っ、何言ってんの「農民は馬や牛と同じというのは当たり前のことじゃない。」なんて感覚だったのです。今とまるで正反対です。一般市民が貴人に会うと身を隠す風習がありました。また庶民は貴人とじかに口を利くなんてもってのほかでした。なぜなら、貴人にとって庶民は穢れた存在と言う認識があったからなのです。もちろん、一般庶民たちの側ももその風習を当たり前のように思っていました。そんな時代に、廐戸皇子は「農民も貴人と同じように人間であって牛馬とは異なる、農民も人間として人生を享受する資格があり、幸せな生活を過ごす権利を持っている。」なんてことを考えたのです。当時の人は「ま~あ、なんてことを言ってるのでしょう。それって、ちょっとおかしいんじゃないの。」と思ったのです。廐戸皇子をもっとも尊敬して理解している人々でさえ、そんなこと全く理想論と受け付けることができなかったのです。贅沢な暮らしをしている支配者は自分自身の権威と権力、そして贅沢な生活を永久に保持したいと願っています。あまりに百姓に慈愛を与えると支配者の権力と生活が脅かされると考えるのは当たり前のことだったのでしょう。では、なぜ廐戸が当時の常識と全く反対ともいえる『人間平等主義』という考えを持つことが出来たのでしょうか。それは、やはり仏教を学び仏の教えに触れることが出来たからなのだと思います。虎に喰われようとしている人間を救うために自分の身を投げ出すみ仏の慈愛を人々に知らせたいと思ったからなのです。また、天の日が一部の人々だけを照らすのではなく、万民に分け隔てなく照らしていることを知らせたいと思ったからでもありました。もちろん、当時の人々にとってたやすく受け入れられるものではありませんでした。そこで廐戸はまず、人々に理解しやすいように寺を建てることから始めます。寺を建て、僧を呼びその僧に仏道を極めさせ、人々に本当の仏教の教えを知らせていくことからはじめたのです。百年先、二百年先、いえもっと先を見越した一大プロジェクトの始まりです。そして、そのプロジェクトの中には、和の心、礼や説の教えを説いた『憲法十七条』や生まれや血筋ばかりが優先されるのではなく、実力のあるものが力を発揮できるための『冠位十二階』などもありました。廐戸皇子はついには大王(天皇)にはなりませんでした。地位や名誉に固執せずに自分のやりたい政治(人々を救いこの国を未来へ導く)をしたかったのではないでしょうか。(ただし、実際は一時期大王になっていたという説もあります、これも案外正しいのではと思っているのですが…。)とにかく、廐戸皇子と言う人はそれまでの日本人が考え得なかった考え方が出来る人だったのです。そして、その考え方は今の世の中でも充分通用するどころかますます、その考え方を必要としている時代になっているように思います。(特に『十七条憲法』は是非今の人々に実践して欲しいことだらけです。)私が子供の頃は一万円札は聖徳太子の絵が入っていました。今の一万円札の福沢諭吉も聖徳太子の『人間平等主義』を受け継ぐ人の中の一人なのかもしれません。人は生まれながらに平等であるなんて、当たり前のように思っているけれど本当にそれを理解することほど難しいことは無いのかもしれません。私たちも聖徳太子のようにはなれませんが、たまには聖徳太子の教えを思い出し崇高な心に触れることも大切なのかもしれません。

2006.01.11

コメント(6)

-

多武峰、談山神社と「あすかの湯」

大神神社を出て、多武峰の談山神社へ向かいました。私が以前からどうしても行ってみたかった神社です。藤原鎌足をまつる談山神社は鎌足が中大兄皇子と蘇我氏討伐の談合をしたところからその名前がつきました。桜井のほうへ向かうとなんだか雪がチラチラしてきました。多武峰へ登っていくと雪の量が急に増えてきました。談山神社が近づいてくるとまるで、山の下の町とは別世界の風景です。雪、雪、雪、お~、寒。やっと、着きました。 現存する唯一の木造十三重の塔は、室町時代の再建です。境内には朱塗りの本殿や舞台造りの拝殿などがたたずんでいます。春には桜が秋には紅葉が有名だそうです。秋には平安の昔そのままに、優美な蹴鞠際が行われるそうです。今日は雪がいっぱい降っています。雪の中の談山神社もまたいいものです。歩いていると少し温まります。 けまりの庭の前の神廟拝所に入ってみました。中には鎌足公の像がありました。 拝殿の方へ行って見ました。中には多くの興味深いものがありました。鎌足が生まれてから中大兄皇子に出会い、この談山で語り合い、いつしの変を起こし、大化の改新へ繋がっていく過程を絵巻物にしたものがありました。教科書か資料集で見たものを思い出しました。 蹴鞠もたくさん展示されてありました。金、銀、赤、黄色。鎌足や中大兄皇子もこのような蹴鞠を蹴っていたのでしょうか。 最後に東殿へ行きました。ここでも、ちゃんとおまいりしておきましょう。 談山神社の境内を出ると、お土産物やさんがならんでいます。こんにゃくの田楽がおいしそう。ちょっとここでも一休み。焼餅も頂いてちょっと元気が出てきました。さて、最後は温泉です。多武峰をくるくると降りて桜井へ向かいます。藤原京を左手に耳成山を右手に見て畝傍駅の方へ向かいます。途中にありました。「あすかの湯です」うん、なかなかよさそう。 美人の湯、トゴール温泉、香り風呂など、なかなか素敵。露天風呂では、テレビのあるまるで自分の家のリビングのように落ち着くお風呂と、その正反対に静かで雰囲気のある洞窟風呂もあります。テレビのある炭酸泉檜風呂は少しぬるめのお湯で、洞窟風呂は少し熱めのお湯。最初はぬるめに入って、あとから熱めでしっかりあたたまる。なかなか心使いが細かくいい温泉です。多武峰で体が冷え切っていたので、温泉で心からあったまって本当にいい気持ち。お肌もつるつる、今日も一日本当にいい日でした。さて、明日からもがんばるぞ~。

2006.01.08

コメント(6)

-

大神神社と多武峰の談山神社

今日は奈良の三輪さん(大神神社)と多武峰と「あすかの湯」へ行ってきました。夫が三輪さんへ行ったことがないというので、では今日は天気も良いし行ってみようということになりました。 さすがに、三輪さん今日は初詣をしようと大勢人が来ていました。私は三度目なのですが、いつも人の少ない静かな時に来ていたので全く違う神社のようでした。人の少ない時は静かで荘厳な感じですが、今日はにぎやかで楽しげです。どちらもそれなりにいいところがあります。三輪さんはどんな状況をも受け入れる大きさがあるのでしょうか。大神神社を少し山手に上がっていくと展望台があります。展望台からは大和の景色が一望できます。 畝傍山、耳成山、香具山の大和三山が綺麗に見えます。大和の町全体に雲の隙間から光が差しています。まるで神様が降りてこられたように本当に神々しい景色です。展望台のすぐ下に久延彦神社があります。智恵の神様です。今年は娘の受験があるので、心をこめてお参りしました。そのあと、狭井神社へ行きました。狭井神社は病気や怪我がなおる霊水があります。とりあえずありがたい霊水を飲んでみました。なんがか、心が引き締まる思いです。さて、もう一度大神神社にもどります。さっきは気が付かなかったのですが、お神酒を振舞ってくださるようです。今年はお神酒に縁がありそう。ありがたく頂くことにしました。 お神酒を頂いて振り返ると小さなやぐらがありました。その中に、なでうさぎがおいてありました。賢く成り立ち人は頭を、痛いところを治して欲しければそこをなでるといいみたいです。私は頭と腰をしっかりなでておきました。 あとは、若宮神社だけです。となりの大神神社はものすごい人なのに、ここは人も少なくとっても静かです。ここかしらと言うことでとりあえず入ってみました。 何だかあったまりました。さてこの後、以前から私がどうしても行きたかった多武峰の談山神社へ行きました。そのお話は、次回にしたいと思います。今日も読んでくださったから本当にありがとうございま

2006.01.08

コメント(2)

-

日記のUPがおかしい!!

何故か、日記をUPしても表示されないのです。変です。しばらく様子をみてみることにします。

2006.01.08

コメント(0)

-

龍田神社へ初詣、そしてその後、「音の花温泉」

初詣に龍田大社へ行ってきました。大和川沿いを亀の瀬を越えたところを山の方へ入ると龍田神社があります。古代、大和川の亀の瀬というところは飛鳥と難波の都を結ぶ中間地点でした。亀の瀬とは大和川のもっとも浅瀬になっているところです。浅瀬で大きな船が通れないので一旦小さな船に乗せるという仕事をして利益を得ていたのが物部氏でした。つまり、巨大軍事氏族、物部氏の収入源の場でもあったのです。大和側沿いの亀の瀬を越え、明治橋を渡ると龍田神社が見えてきました。私は子供の頃、奈良に住んでいました。そこは、ここからんなに遠くないところだったので、友達数人と何度か自転車で来たことがありました。そのときはたいてい人が誰もいなくて本当に静かなところでした。今日は初詣のせいかお店もたくさん出て人もたくさんいて、まるではじめて来た神社のようでした。今日はお神酒が振舞われていました。私も頂いてみました。うーん、おいしい。 今年は娘の受験もあるので見守っていただけるようにお祈りしました。さて、今日のもう一つの目的は以前ランママさんに教えていただいた「音の花温泉」へ行くことです。夫は温泉付だと私の神社巡りに付き合ってくれるのです。(笑)龍田神社を出て信貴山方面へ車を走らせます。信貴山の麓から生駒山の方向へ竜田川沿いに向かいます。この辺りは古代の歴史の宝庫です。平群氏の本拠地があった場所を通ります。長屋王の御陵も横目で通り過ぎました。大和川沿いは物部氏、竜田川沿いは平群氏の本拠地で古代の人々も通った道です。その分岐点の王寺の辺りは蘇我氏と物部氏の戦いの時に蘇我氏が陣を構えたところです。大和側沿いの竜田道は古代の壬申の乱や蘇我、物部の戦いなどで使われた道です。そういった歴史的にゆかりのある地を通っているのだと思うとなんだか感慨深いものがあります。いろいろ考えをめぐらしていると、あっというまに「音の花温泉」に着きました。近鉄東山駅から5分くらいのところに温泉が出来ているなんてちょっと驚きです。 「音の花温泉」は露天風呂が大変広いのです。山の中で冷たい風が吹きぬけ温かい温泉につかっていると本当に気持ちがいいのです。以前、和歌山の「渡らせ温泉」という大変山深いところで、西日本一の大きさをを誇る露天風呂にちょっと似ていました。ゆっくりとお湯に浸かり体の芯まで温まりました。「音の花温泉」でもお正月のせいか、お神酒を振舞っていました。私たちはまたまた頂いてしまいました。(笑)温泉を出ると隣は小さな地元の野菜を売る八百屋さんがあります。私は干し柿を買いました。奈良の柿はおいしいです。干し柿もとってもおいしいです。さて、神社でおまいりをして、温泉につかって今日はとってもいい一日でした。今年も一年頑張れそうな気がしました。

2006.01.04

コメント(12)

-

『南総里見八犬伝』を見ました。

新春ドラマ特別企画南総里見八犬伝を見ました。犬塚信乃戌孝を滝沢秀明がみごとに演じていました。剣を持って戦うシーンもとってもカッコよかったです。そのほか、仲間由紀恵、菅野美穂、渡部篤郎、綾瀬はるか、押尾学、山田優、大杉漣、ともさかりえ、山下翔陣、小沢征悦、勝地涼、陣内孝則、長塚京三さんなど素晴らしい俳優さんがたくさん出演されていたのも楽しく見ることが出来ました。(私は個人的に菅野美穂さんや、ともさかりえさんが好きです。この作品でもお二人の演技力の上手さには思わず引き込まれてしまいました。)作品は全体を通して、「愛と平和」が訴えられていたように思います。このような素晴らしい作品は時代を超えて国境を越えて感動が伝わるのではないでしょうか。世界中の人々にも見て欲しいですね。物語に出てくる八犬士はそれぞれ水晶の玉を持っています。その玉にはそれぞれ違う文字が光って見えるのです。犬江親兵衛仁(いぬえしんべえ まさし)仁………儒教の根本理念、愛情、慈しみ、おもいやり。 犬川荘助義任(いぬかわそうすけ よしとう)義………道理。人間として行うべきすじみち。 犬村大角礼儀(いぬむらだいかく まさのり)礼………人の行うべき道。 敬意をもって、きまりにしたがうこと。 犬坂毛野胤智(いぬさかけの たねとも)智………是非を判断する心の作用。ちえ。 犬山道節忠与(いぬやまどうせつ ただとも)忠………真心をつくして忠実なこと。 犬飼現八信道(いぬかいげんぱち のぶみち)信………欺かないこと。言をたがえぬこと。 信用すること。帰依すること。 犬塚信乃戌孝(いぬづかしの もりたか)孝………父母を大切にする。 犬田小文吾悌順(いぬたこぶんご やすより)悌………よく兄または長者(年長者など)につかえて柔順なこと。 弟または長幼間の情誼の厚いこと。 仁、義、礼、智、忠、信、孝、悌。それぞれ意味のある文字ですね。真剣に考えるとかなり難しいテーマです。それなのに、娯楽性も盛り込んで大変楽しい作品になっていました。素晴らしい作品に出会うと心が豊かになった気持ちになりますね。

2006.01.03

コメント(8)

-

あけましておめでとうございます(聖徳太子)

あけましておめでとうございます。元旦の今日はとってもいい天気ですね。我が家からは葛城山と金剛山がとっても綺麗に見ることが出来ます。青い空に美しい山々、今年もとってもいい年になるような気がします。さて、元旦の今日は一日家でのんびりして過ごしました。子供達が大きくなり自分達の予定で精一杯のお正月です。息子は大晦日の夜は友達と自転車であちこちの神社めぐりをしていたそうです。カウントダウンの直前に我が家から一番近い、いつもお世話になっている神社にたどり着き、なんとか3,2,1、のコールに間に合ったと喜んで話してくれました。どうも、一晩中友達と遊び歩き帰って来たのは夜中の2時を過ぎていたようです。大晦日だけは、町にもたくさんの人がいるので、治安は悪くなさそう。年に一度の楽しみなので、大目に見ようと思っています。しかし、その分朝はなかなか起きてこない。朝と言うか、起きて来たのは何と昼の3時過ぎ。そういうわけで、私は今日は初詣に行きそびれてしまいました。まあいいかな、元旦ぐらいは起きてきたときにおせち料理を食べさせてあげたいので。その代わり、明日は子供をほっといて夫と初詣に行こうと計画中です。さて、この冬休みは私にとって本当にゆっくりとした毎日が流れています。読みたかった本をいっぱい読める充実した日々なのです。昨年に久しぶりに読んだ漫画がありました。大和和記の『あさきゆめみし』と山岸涼子の『日出る処の天子』です。『あさきゆめみし』はかなり原作に近く、絵も綺麗で本当に楽しく読むことが出来ました。読み終わった数日間は頭の片隅に、源氏や若紫、明石の君、朧月夜、花散る里、薫、浮船なんかがぐるぐる回っていたくらいでした。しかし、しかしです。『日出る処の天子』にはちょっと参ってしまいました。廐戸皇子と蘇我入鹿が同性愛だったり、山背皇子が入鹿とその同母(?)の刀自古郎女との子供だったり、その上、廐戸皇子が超能力者だったり、何より廐戸皇子と蘇我馬子の力関係がもう信じられない…。何だか、頭がおかしくなりそうです。これではいけないと思い、本屋さんへ走りました。そこで見つけた黒岩重吾さんの『聖徳太子』1~4巻。早速購入し読み始めたのです。さすがに黒岩重吾さん。見事なものです。私のイメージの廐戸皇子とピッタシ。舎人の秦河勝やトミノイチイも超カッコいい。蘇我馬子のしたたかなほどの強さ、また見事なほどの国際感覚や政治力も描かれています。ここで描かれている廐戸皇子は馬子の強大な力と恐ろしさを認識し、馬子を憎んでいるのです。しかし、馬子を憎むだけ損だと言い聞かせることの出来る、人間臭く融通性に富んだ性格をもきちっと描き出されています。また、ここでの廐戸は後世の神格化された仏のような超人ではないのです。ただ、当時の皇子としてはずば抜けて聡明、また貪欲な人間探求者なのです。馬子と精神的な葛藤の中、馬子と組み馬子の権力を利用して新しい政治体制を打ちたてようとしているのです。後にあの有名な十七条憲法が何故あのように素晴らしい理念の下に作られたのかも聖徳太子という人物を理解すればなるほどと納得できるのかもしれません。飛鳥、八尾(弓削)、斑鳩(法隆寺)、葛城山を訪れたことのある方には是非お薦めの一冊です。土地勘があれば更に楽しめること請け合いです。奈良や大阪を全く知らない方でも、付属の地図を見ながら想像するのも楽しいものです。さて、今は私は3巻目です。山背の皇子も生まれました。法隆寺でのあの怖ろしい聖徳太子の子孫23人惨殺の場面を読むのは悲し過ぎますが、それも歴史の真実なのですね。まだまだ、そこまではたどり着いていませんがそこへいく過程をゆっくりなぞっていきたいと思います。本にのめりこんでいられるのは幸せな時です。今年も、いろいろなところを訪れ、またその土地にゆかりの深い本を読む。そんな日々を過ごしたいと思っています。今年もどうぞよろしくお願いいたします。

2006.01.01

コメント(12)

全21件 (21件中 1-21件目)

1