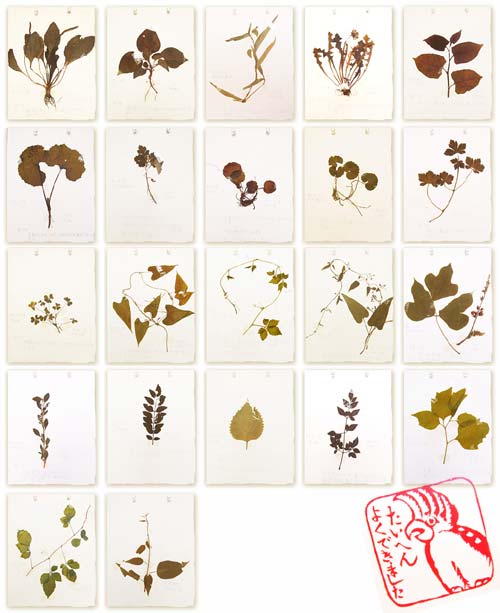

薬草図鑑

薬草22種

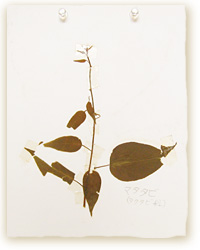

小学4年生時の謎の自由研究。本物の葉っぱをテープで貼りつけ作ったましゅまりの薬草図鑑です。

詳しい経緯は→「 本物の葉っぱ付き薬草図鑑!?を発見。 」にて。

※意味不明な単語や誤字・間違いなどもありますが、そのまま写しました(^_^;)

4年○組 ましゅまり。 夏休みの自由研究「薬草」

○自分の家のまわりに、薬になる草がたくさんあることを聞いて調べてみることにしました。

○自分の家や家のまわり川の土手などに行って集めました。

○使い方や何にきくかは人に聞たり本で調べたりしました。

○自分の家のまわりに、はえている、草が、薬になるものが、たくさんあるのに、気がつきました。

小学4年生時の謎の自由研究。本物の葉っぱをテープで貼りつけ作ったましゅまりの薬草図鑑です。

詳しい経緯は→「 本物の葉っぱ付き薬草図鑑!?を発見。 」にて。

※意味不明な単語や誤字・間違いなどもありますが、そのまま写しました(^_^;)

4年○組 ましゅまり。 夏休みの自由研究「薬草」

○自分の家のまわりに、薬になる草がたくさんあることを聞いて調べてみることにしました。

○自分の家や家のまわり川の土手などに行って集めました。

○使い方や何にきくかは人に聞たり本で調べたりしました。

○自分の家のまわりに、はえている、草が、薬になるものが、たくさんあるのに、気がつきました。

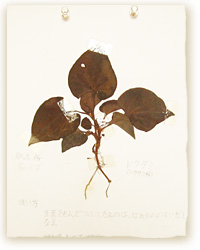

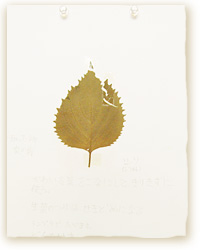

No.01

オオバコ

(オオバコ科)

(オオバコ科)

採った場所:家のそばの道

使い方:生の葉をあらって、火にあぶったものは、はれものによい。たねごとほして、水薬にしたのは、むくみやせきどめにきく。

使い方:生の葉をあらって、火にあぶったものは、はれものによい。たねごとほして、水薬にしたのは、むくみやせきどめにきく。

No.02

|

No.03

|

No.04

|

|---|---|---|

|

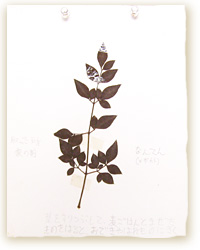

ドクダミ

(ドクダミ科) |

ツユクサ

(ツユクサ科) |

タンポポ

(きく科) |

|

採った場所:家のそば

使い方:生葉をもんでつぶしたものは、はれもののすいだしになる。ほしたものをに出して、水薬にしてのむ。(体のどくをだす) |

採った場所:家のそばの空地 使い方:ほして、せんじたものは、げりどめねつさましになる。 |

採った場所:家のそばの道 使い方:ねっこをほして、水ぐすりにしたのは、い薬になる。 |

No.05

|

No.06

|

No.07

|

|---|---|---|

|

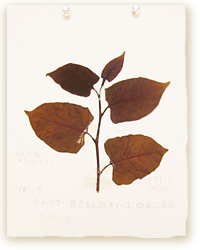

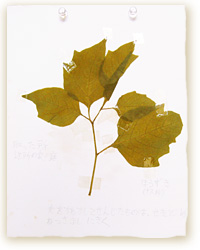

イタドリ

(タデ科) |

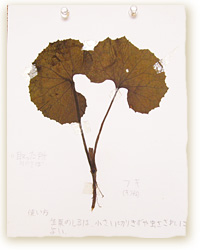

フキ

(キク科) |

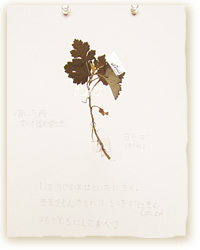

ヨモギ

(キク科) |

|

採った場所:近くの川の土手

使い方:やわらかい葉をもんだものは、血止めになる。いたみもとれる。 |

採った場所:川のそば 使い方:生薬のしるは、小さい切りきずや虫さされによい。ほしたものは、水薬にすると、たんを切るにきく。 |

採った場所:家のそばの空地 使い方:しぼりじるははらいたにきく。生薬をもんだものは、きりきずにきく。(血止め)よもぎもちにして食べる。 |

No.08

|

No.09

|

No.10

|

|---|---|---|

|

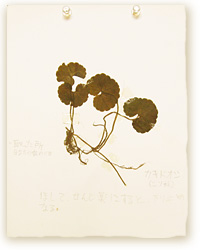

ユキノシタ

(ユキノシタ科) |

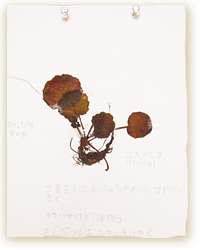

カキドオシ

(シソ科) |

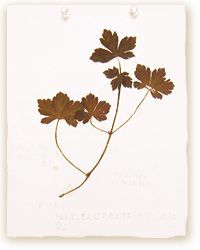

ゲンノショウコ

(フウロソウ科) |

|

採った場所:家の前

使い方:生薬を火にあぶったものは、はれものにきく。小さいやけどにも使う。もんだつゆは、ひきつけにきく。 |

採った場所:家の畑 使い方:ほして、せんじ薬にすると、下り止めになる。 |

採った場所:川の土手 使い方:ネコ草ともいう。ほして、せんじたものは、げりどめになる。生薬のしぼるじるは、きりきずによい。 |

No.11

|

No.12

|

No.13

|

|---|---|---|

|

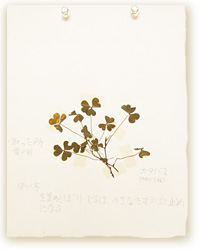

カタバミ

(カタバミ科) |

ヤマイモ

(ヤマイモ科) |

アマチャヅル

(ウリ科) |

|

採った場所:家の前

使い方:生葉のしぼりじるは、小さなきずの血止めになる。 |

採った場所:家のそば 使い方:いもの所をすって、ガーゼにつけて、はるとすいだしになる。 |

採った場所:家のそば 使い方:ほして、せんじたものを、おちゃがわりにのむ。体のちょうしをよくする。 |

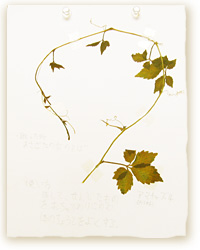

No.14

|

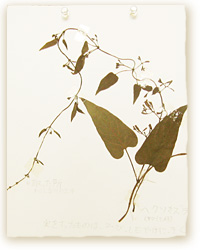

No.15

|

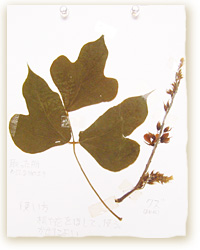

No.16

|

|---|---|---|

|

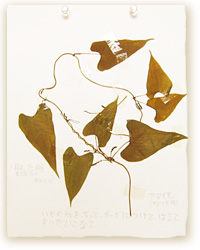

ヘクソカズラ

(ヤマイモ科) |

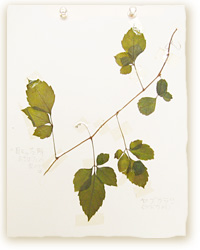

クズ

(まめ科) |

クコ

(なす科) |

|

採った場所:川の土手

使い方:実をすったものは、ひび、しもやけにきく。 |

採った場所:川の土手 使い方:根や花をほして、使う。かぜによい。 |

採った場所:家のにわ 使い方:クコ酒やおちゃがわりにして、つづけてのむと体のちょうしが、よくなる。 |

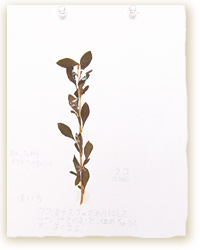

No.17

|

No.18

|

No.19

|

|---|---|---|

|

サンショウ

(ミカン科) |

シソ

(シソ科) |

ナンテン

(メギ科) |

|

採った場所:家のにわ

使い方:ほして、せんじ薬にしたものは、おなか(ちょう)の薬になる。 |

採った場所:家のにわ 使い方:かわいた葉をこなにして、きりきずに使う。生薬のつゆはせきどめになる。テンプラで、たべます。どくをけす。 |

採った場所:家の前 使い方:葉をすりつぶして、麦ごはんとまぜたものをはると、おできやはれものにきく。セキ止めに使う。 |

No.20

|

No.21

|

No.22

|

|---|---|---|

|

ホオズキ

(ナス科) |

ヤブカラシ

(ブドウ科) |

マタタビ

(マクタビ科) |

|

採った場所:家のにわ

使い方:実をかわかしてせんじたものは、せきどめねつさましにきく。 |

採った場所:家のそば 使い方: (記入なし) |

(記入なし) |

以上、ましゅまり小学4年生の自由研究でした~ ヽ(´~`

最後の方は、な~んか放棄しちゃった感が否めないケド…(苦笑) はなまる自分にあげちゃおう♪

|

|

|

|

|

|

|---|---|---|---|---|---|

|

冒険図鑑

|

日本のハーブ事典 | 自由研究(科学編) | 薬草の詩(うた) | 薬草 | 日本の薬草 |

ジャンル別一覧

人気のクチコミテーマ

-

-

- 模型やってる人、おいで!

- EF58(その17) サンダーバー…

- (2025-11-24 18:45:16)

-

-

-

- フィギュア好き集まれ~

- バック・トゥ・ザ・フューチャー プ…

- (2025-11-23 22:28:41)

-

-

-

- 気になる売れ筋おもちゃ・ホビー・ゲ…

- 【[2025] 09月の新作】 ○ ‐ 千葉…

- (2025-11-22 20:32:53)

-

© Rakuten Group, Inc.