≪若者のすべて≫Ⅰ

≪若者のすべて≫前編

今日から個人的に好きなアラン.ドロンの特集を

したいと思います。

若い頃に、観た作品は内容を覚えているものもあれば、

彼ばかりをうっとりと見ていただけで、

内容を覚えていない作品もあります。

これから、生涯かけて80作品の鑑賞制覇に向けて、

見つづけたいと思ったのは、《暗黒街のふたり》と

ヴイスコンテイの《若者のすべて》を今回観てからです。

彼をただの二枚目と思ってらっしゃる方、また

活劇....アクションスターとして思ってらっしゃって、

鑑賞の対象にしてない方のために、ぜひ、観てほしくて

敢えて、これから、何作品か紹介したいと思いました。

今日はまず、《太陽がいっぱい》と同じ年に

製作された《若者のすべて》を・

その前にちょっと...

先に紹介した《サムライ》のJ.P.メルビル監督という人は、

ジャック.ベッケルというフランス.フイルム.ノアールを

創造した人の跡を継いだ監督です。

まさに、このフイルム.ノアールとドロンの出会いは

第二期フランス映画黄金期の世界を作り出しました。

メルビル監督のサムライ....

(沈黙と直感と行動とを扱った非フランス的とも言える

映画だと思います。

言葉など重要とせず、情感は湿ったパリの街の描写を

ドロンの哀愁に充ちたあの美しい瞳で表現尽くしていた。

殺し屋の沈黙の中に満ち満ちたエネルギーは

密度の高い作品となった。

ニヒリズムでも情熱でもない、凛とした折り目正しい、

手ごたえのある行動の充実、魅力である)....

これは、三島由紀夫がメルビル監督の行動倫理と彼の

美学を鋭く見抜いていた感想文である・

メルビル監督もドロンと出会うことによって

その倫理を映画で完璧に近い表現をすることができたと思う。

この感想を書いた一年後に三島はメルビルの世界に身を

投じて帰らぬ人となった。

ルネ.クレマン、ルキノ.ヴイスコンテイによって

演技の下積みのない彼は演技力をつけていき、

彼独特の美学の世界を作っていったという観方を

してほしいのです。

二枚目の恋愛映画ではなく、アクションものに、

その世界は独特の美学を発揮していて、美しく、

共感も覚え、惚れてしまうのである。

そこに辿り着くまでは映画の紹介の中で追々と書きます。

まずは、下地の無い彼が演技者として、飛び立てた記念すべき

作品が《若者のすべて》である。

《太陽がいっぱい》は彼の基本的魅力と作品の魅力で

一級品であるが、ヴイスコンテイが彼に与えた役、

ロッコという役。

これはドフトエフスキーの《白痴》のムインシュキン公爵の

あのイノセントな性格の部分をドロンに託して現代に生かした

リアリズム大作なのである。

五人の男兄弟の、ロッコは三番目、

次男に扮するサルバトーリ、

女優アニージラルドといったフランス映画界を

背負っていくことになる俳優たちが演技開眼した作品でもある。

女におぼれ、捨てられたやけになって自分を堕落させ、

弟を傷つけて挫折し、なお苦しみ捕らえられる役を

見事に演じた、サルバトーリ。

ロッコとこの兄の狭間で、片方は堕落し、

片方はこれをバネに栄光を得るという運命に関わる女性を

力演したアニーはフランス界きっての名女優となった。

そして、ロッコ。

純粋無垢で、傷ついても

相手を恨むでもなく、ありのままを寛大に受け入れ、

それが、兄をだめにしてしまったことに気づかぬまま、

最後まで兄を救うことだけに生きる役....これが

ドロンの役なのです。

この役は見ていていじらしく、けなげで後のドロンの世界を

形成するのに非常に影響していると思われます。

どん底を演じ、情や、仁義といったものを映画一作一作から

学び取り、彼独特の美学を作り上げ、作品に投影していった。

それが、フイルム.ノアール作品にも活劇にも現れており、

彼の役どころの根底にある男のやさしさがいつもあふれている。

ただの二枚目ではないというのはここであります。

顔に惚れているというのは、冗談で、彼の作り上げる作品の

人物そのものにほれています。

悪でも善人でも作品の根底には彼の仁義とやさしさは

いつもあふれています。

それは、この《若者のすべて》が原点であると信じて

疑いません。

長くなりましたので、今日はこれくらいにして、

明日、《若者のすべて》を

具体的に分析したいと思います。お楽しみに...

そして、共演したサルバトーリなどは、彼の後の作品では

数多く共演することになるのである。

ドロンを語るにはそれに関わった監督、

映画界の時代背景と流れを共に見つめていくことで

ドロンがいかにすばらしいかがわかっていくと思います。

決して、ミーハー的な観方ではなく、

分析すればするほど、彼の作品を研究してみたくなると

思います。

ジャンル別一覧

人気のクチコミテーマ

-

-

- パク・ヨンハくん!

- 500記事目の記念に寄せて ― ヨンハへ…

- (2025-11-19 16:29:25)

-

-

-

- 【演劇】何か見に行きますか? 行き…

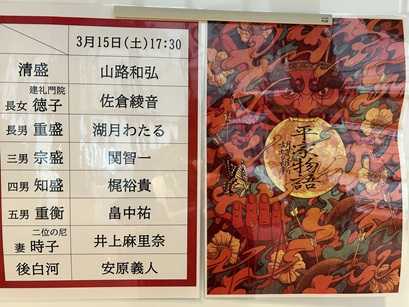

- 朗読劇「平家物語 ー胡蝶の被斬ー」…

- (2025-11-17 08:50:04)

-

-

-

- 特撮について喋ろう♪

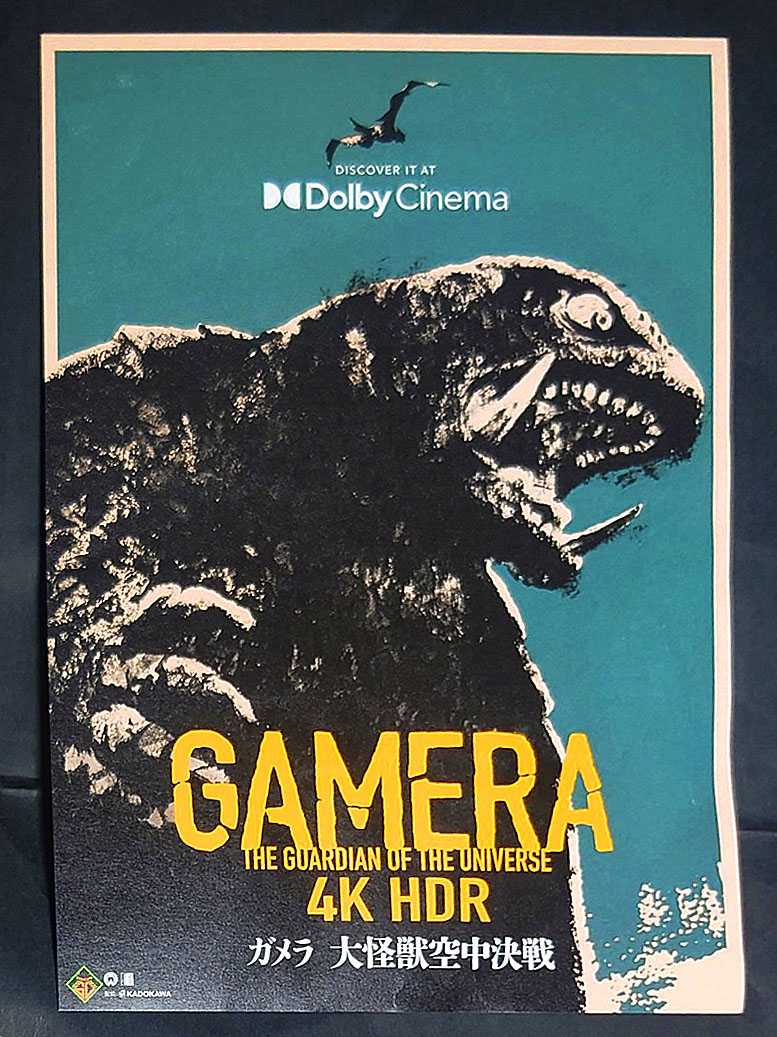

- 「ガメラ」60周年記念 オリジナルフ…

- (2025-11-19 13:08:01)

-

© Rakuten Group, Inc.