4.いよいよ朝:ダイヤペット-その2

4.いよいよ朝

ダイヤペット-その2

”ABS、チェリカ100、ダイヤペット50、チェリカ80”のモデル達:1970年~1974年

かつてダイヤペットには核となる”3桁製品番号”のレギュラー・シリーズの他に、いくつもの別ラインが存在した。この章ではダイキャストの代わりにABS樹脂を使用した”ABSシリーズ”、1/50スケールの低価格モデルをラインナップする”ダイヤペット50シリーズ”、全長を100mmに統一し、低価格でありながらボリュームのある仕上がりを目指した”チェリカ100シリーズ”、小スケール市場に参入したトミカに対抗するために企画された全長80mmの”チェリカ80シリーズ”をご紹介する。

(ミニチュアカー考古学/ネコ・パブリッシング刊より引用)

そろそろちちの兄も免許を取り車を欲しがる年令になり、どの車種が良いかなんて話題が出始めたころです。ここで紹介するミニチュアカーは、そんな時期にスバルが販売していた初代レオーネ、レックス、サンバーの3車種です。”ABSシリーズ”、”ダイヤペット50シリーズ”にはスバルがありませんでしたが、”チェリカ100シリーズ”では全10車種中4車がスバルというダイヤペットでは珍しいシリーズです。”チェリカ80シリーズ”ではサンバーしかラインナップされていませんが、趣向を変えて3種類発売されています。

実車では短命に終わったスバルR-2の後を受けて、1972年にはレックスが発売され、レオーネシリーズにセダンや当時画期的だった乗用4WDバンが追加されています。

《No.100-1(04026)スバル・レオーネ 約1/40 1973年4月発売》

ダイヤペットでは1/40スケールのレギュラー・シリーズとは別に、低価格でありながらボリュームのあるモデルとして企画したのが”100シリーズ”だった。製品の仕上がりサイズを100mmにするため特にパッケージなどにスケール表示はしていない。このスバル・レオーネは約1/40スケールとなっている。

シリーズの第一段となったのは、スバル360で自動車メーカーとしての地位を築いた富士重工がスバル1000、ff-1に続くモデルとして1971年10月に発売したスバル・レオーネである。ロング・ノーズでコーク・ボトル・ラインを持ち、富士重工としては初めて若者向けに開発されたクルマだった。

アクションもドアの開閉のみとし、できるだけ省略している。更に彫刻も実車のイメージを損なわない程度に省かれ、ここでもコストダウンを計っている。車種的には100-1のレオーネ、100-2のシビック、ダイハツ電気自動車以外は軽自動車をセレクトしている。その訳は、以前レギュラー・シリーズで製品化したホンダN360、スズキ・フロンテ、スバルR2などが1/40スケールでは余りにも小さ過ぎたことも理由のひとつになっていた。

レオーネのアクションはドアの開閉のみ。底板は前差し込み式、後はネジ止めとなっている。ボディ・カラーはレッド、アイボリー、メタリック・グレー、メタリック・ブラウンの4色。

(ミニチュアカー考古学/ネコ・パブリッシング刊より引用)

ボディ・カラーは、レッドとメタリック・グレー

の筈ですが、このグレーはかなりグリーンがかった

色合いに見えます。

《No.100-3(04028)スバル・レックス 約1/30 1973年5月発売》

富士重工の大ヒット作スバル360、スバルR2に続く3作目となったのがこのスバル・レックスで、1972年6月に発売された。ウェッジ・シェイプのボディラインはR2に較べ全高で35mm低く、ホイールベースが120mm長くなり一層安定感のあるスタイリングとなった。

100-2のシビック同様にシャシー、バンパー、グリルが一体成形になっている。更にホイール関係もシビックの同じパーツを流用している。全体に彫刻も浅くシャープさに欠けている。その上塗装が厚いためボッテリした感じになっている。このシリーズの特徴でもある少ないアクションは、この製品でも同様で、ドアの開閉のみとなっている。底板は後がバンパー部分の下にボディからの突起で固定し、前はネジ止めとなっている。ボディ・カラーはグリーン・メタリック、ブルー・メタリック、レッドがある。スケールは約1/30。

(ミニチュアカー考古学/ネコ・パブリッシング刊より引用)

|

写真では結構スマートに見えますが、実車よりは ちょっとずんぐりしている感じです。 |

|

|

《No.100-9(04034)スバル・レックス・ミニパトカー 約1/30 1973年6月発売》

100-3のスバル・レックスをパトカー仕様にしたもの。都会では慢性的な渋滞。その原因のひとつに道路をふさいでいる違法駐車がある。それをチェックするミニ・パトとはまさにいたちごっこの感がある。

モデルはボディ、室内とも100-3のままで、白に塗装した後にマスキングを施し、黒を吹きパトカー仕様にしたもの。左右両ドアに警視庁のシール、屋根に赤灯が付けられている。後部ナンバープレートにはシールも貼られているが、8ナンバーとなっている(ノーマル車も同じシールが貼られている)。アクションはドアの開閉のみ。底板は後部バンパーの下に本体からの突起で固定し、前はネジ止め。スケールは約1/30。

(ミニチュアカー考古学/ネコ・パブリッシング刊より引用)

|

裏板は、レックスのままですので、NO.100-3と同じ 番号になってしまっています。 |

|

|

《No.04062.スバル・サンバー郵便車 約1/30 1973年9月発売》

100シリーズにも商用車を加えようと企画したが、それまでの軽商用車の販売が期待通りに伸びないため100-8として発売予定だったが中止となってしまった。そのためノーマルの商用車ではなく、郵便車として登場したが、販売数量は極端に少ないものとなった。出来具合いは、全体にダイキャストの肉が厚く、重量感はあるものの細かい彫刻は物足りない感じがする。ただし軽の商用車としては貴重な存在である。

アクションは左後部ドアの開閉が可能となっている。底板は後部がバンパーを差し込み式、前がネジ止め式となっている。

(ミニチュアカー考古学/ネコ・パブリッシング刊より引用)

|

残念ながら希少というだけで、もうひとつ出来が 良くありません。 裏板には、NO.100-8の刻印があり、なぜかチェリカ の刻印がつぶされています。 |

|

|

《No.13-0438 スバル・サンバー・ペプシ・コーラ車 約1/46 1974年3月発売》

軽商用車のモデルができたが、ノーマルのままでは地味で子供受けしないことから、街で良く見かけるスポンサーの付いたものにしようとコカ・コーラに打診したところ断られてしまった。そこでライバルのペプシ・コーラに交渉したのが1973年12月であった。街には黄色いカラーリングの配送車が走っているのが目立っていた。すでにトミカでは1971年9月から販売しており、子供達にも定着した人気があった。ペプシ・コーラ側はミニチュアカーにすることは許諾したが、ひとつだけ条件がついていた。”来春から白いカラーリングにするので、それで良ければ作ってよい”というものだった。何枚かの写真とカラー・サンプルを受け取り、早速生産に入った。3月の発売時はまだ街には黄色いボディ・カラーのクルマが圧倒的に多かった。ミニカー売り場にチェリカ80のペプシ・コーラ配送車が並ぶと、それまでの黄色いボディに見慣れた人には新鮮に感じられたこともあり、予想以上に売れて行った。その後、街にも白いボディ車が急激に増え、チェリカ80で初の本格的コマーシャルカーは大成功作となった。

アクションは、後部ドアの開閉。底板は後が差込み式、前はカシメ止めとなっている。また、それまでのCナンバーが無くなり、その彫刻に代わってコンピュータ・ナンバーのNo.13(担当工場コード)-0438になった。

(ミニチュアカー考古学/ネコ・パブリッシング刊より引用)

|

|

ペプシ・コーラと同じボディを使ってヤクルト・ジョアの配送車を作った。東京・新橋のヤクルト本社に商標使用を申請するとヤクルトはスバル・サンバーを使用していない、との返事であった。が、協議の結果”玩具だから”との結論に至り許可が出た。玩具としては荷台の両サイド一杯にヤクルト・ジョアのシールを貼りたかったところだが、ヤクルト本社からの指示で小さいシールとなった。ボディ・カラーの運転席の若葉色、荷台のアイボリーもヤクルト本社の指定色であった。ペプシ・コーラと共にチェリカ80にしか無いコマーシャルカーだけに貴重なモデルとなっている。

アクションは後部ドアの開閉。底板は後ろ差込み式で、前がカシメ止めとなっている。

(ミニチュアカー考古学/ネコ・パブリッシング刊より引用)

ペプシ・コーラとヤクルトの両清涼飲料水の配送車のモデル化をしたサンバーをベースに、モディファイしたのが本製品である。後部荷台を外し代わってプラスティック製の平ボディにして、その上に幌の形をしたプラスティック製のパーツを取り付けた。ボディ・カラーは植物をイメージしたグリーンに塗装し、花模様のシールを貼ってフラワー・ショップカーに仕上げた。特定のフラワー・ショップ名は無い。

幌の部分が取り外せるのがアクションである。底板は後ろが差込み式で、前がカシメ止めとなっている。

(ミニチュアカー考古学/ネコ・パブリッシング刊より引用)

まだまだちちのコレクションは続きます。(笑)

5.まだまだ朝へ

ちちのコレクションへ戻る

親ばかちちのほぉむぺぇじへ戻る

最終更新日 2003/02/22

-

-

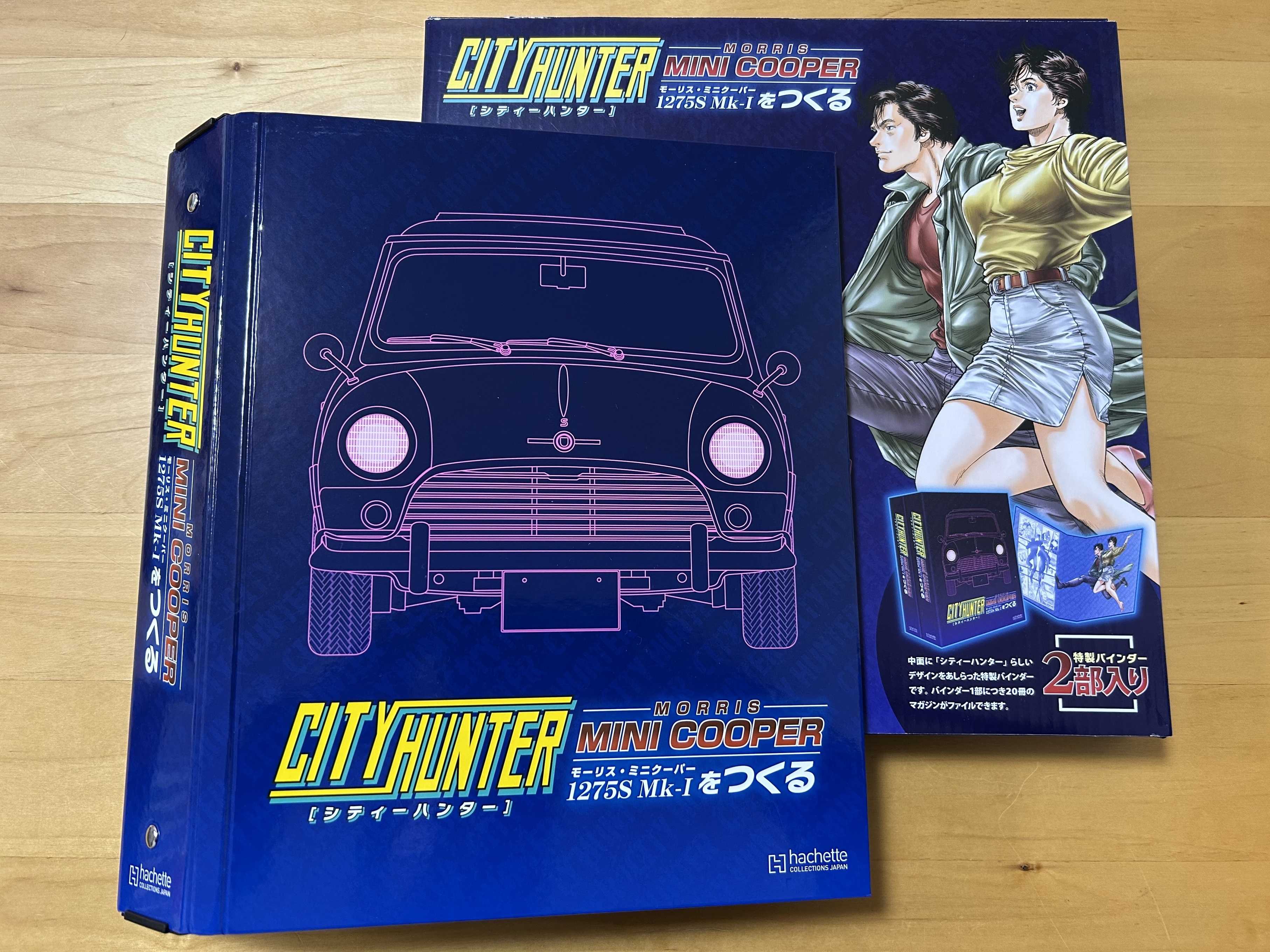

- MINIのある生活(^o^)

- 次の休暇こそ、絶対、きっと、多分!…

- (2025-11-14 10:45:14)

-

-

-

- モータースポーツ

- 2025 MFJ グランプリ ~漫遊…

- (2025-11-02 20:39:53)

-

-

-

- 整備日誌

- GROMが帰ってきました!

- (2025-10-14 23:01:11)

-