2011・5糸満散策

そばを食べて、グスク見て(糸満編)その15月3日、旅の会メンバーは南へ向いました。そう、ただそばを求めて。強い風に立ち向い、沖水のギャルに目も向けず(てか休日)、幽霊マンションに恐れることなく、一心不乱にめざしたのは、「真壁ちなー」。今回は、その「真壁ちなー」の一件を報告したいと思います。

「真壁ちなー」の何がすごいか。その一。分かりづらい。331号線から入るところに看板があるけど、気持ちよく風を切って走っていると見逃します。

言いたいのはだね、南部病院からその先はだね、走っててきもちがいいのだよ、そこのキミ聞いてる?今回も知ってて行きつつ、前のバイクにぶつかりそうになってしまったのだよ。

さて。真壁小学校近辺をあぁしてこぉして路地を入ると到着。一服してレッツゴーです。

「えっ!昨日も来たの?」

どんだけ好きなの! いいのいいの、そば、大切にしようよ。

すごいとこその二。「真壁ちなー」は民家。なのに風格がある。

石垣とかしっかりしててけっこうでかい。なんかこうちょっと襟を正さないといけないんじゃないかって思うようなところ。ピンボケは下手くそカメラマンのせい。とにかく小さくなってお座敷にチョコンと坐りました…。

三枚肉そば(中)

550円これが「ちなー通」のオススメなのだ。それにしっかり便乗し注文終了。

店内は観光客が目立つ。なるほど、ここはガイドブックにもよく出てるやーつなのね。いいでしょいいでしょ味さえよければ、天気悪いなぁ(窓から眺める)、いろいろ置物あるなぁ(店内キョロキョロ)、そんなこんなでけっこう早くそばが目の前にやってきた。

いただきまーす。

そ・の・ま・え・に(古いなこの表現…)

撮影タイム。こんな感じ。

カツオ風味のそばです。メンは普通なんだけど、薄味でツルッといけます。あれこれそば談義しつつおいしくいただきました。うまい!

しばし庭で一服。プハー。すごいところその三.庭がちょっと庭園みたいになっててなんかいい感じ。そういうの見てたら、威厳にあおられてやや緊張してたけどそれもほぐれる。

こんなのもあったよ!

ウァーフール(豚小屋兼トイレ)です。昔は人糞は家畜の豚が食ってた(食後にちょっと失礼)。まんま循環経済です。

そうして御一行様は、次なる目的地へ。「先導おねがいします」(ペコリ。これも古い)。

そばを食べて、グスク見て(糸満編)その2

満腹感のまま次の目的地へ。といっても「真壁ちなー」の目と鼻の先でした。

真壁公園

ここは真壁グスク跡です。公園入り口に案内板立ってるので分かるけど、いざ廻ってみると・・・。とにかく旅の会の目に止まったもの紹介します。

真壁グスクは三つの郭から成るグスクで、三山分立時代に南山城の出城として築かれたといわれています。地元では「寺山」と呼ばれ、南側のグスク入口近くには真壁神宮寺が建っています。伝承によると、

「真壁按司は白馬を飼っていた。その馬をめぐって国頭按司との間に争いが起こり、真壁按司は戦いに敗れた。忠義心の厚い白馬も主人の後を追って死んでしまったという。

のちに、真壁按司の子孫が按司の倒れた場所で霊石を見つけ、それを祀つるために建てたのが真壁神宮寺の始まり」と伝えられています。

(『球陽外巻-遺老説伝-』1745年)

本グスクは1995年8月~9月にかけて市教育委員会によって発掘調査が行われました。調査は展望台のある一の郭を中心に行われ、堀建柱の建物跡が確認されています。出土遺物にグスク土器、外国産陶磁器、鉄器、古銭、炭化米、獣魚骨などがあり、14~16世紀に栄えたグスクであることがわかりました。城壁は一部に切石積みが用いられていますが、ほとんどは野面積みで仕上げられています。

案内板の後方に石碑。何て書かれてるのか読めず。「糖期」と「村つつむ」が判読できたので、きっとこの村はキビ生産が盛んなのどかな農村で、それを詠ったものなんだろうと勝手に理解しました。違うかも・・・。

他に「和田」何とかさんが率いた部隊の慰霊碑もありました。詳しくは後で調べてみますね。

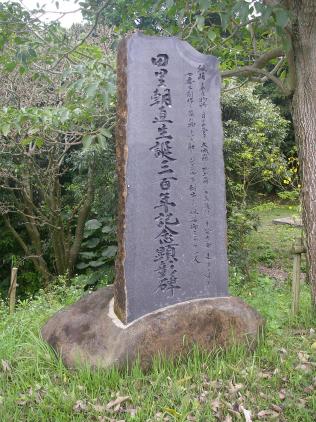

田里朝直生誕三百年記念顕彰碑。碑によれば、組踊の作者で「義臣物語」「月の豊多」「大城崩」「北山崩」「万歳敵討」「身替忠女」「未生の縁」の七番を創作し、崩し物という新しいジャンルを創出した組踊御三家の一人、とのこと。

メンバー誰も知らず・・・。ちなみに「組踊御三家」とは田里朝直のほか玉城朝薫と平敷屋朝敏を指すらしい。

この公園、連休中なのに誰もいない。寂しすぎ。一応子どものための遊具とかあるけど、休日の昼間ポカポカ日に当たってなごむっていう雰囲気、あまりないんですよね。何か記念樹ばっかり植えられていて、ちょっと誰のための公園?っていう感じ。場所的な問題なのかなぁ・・・。

階段がある。これは登るしかない。すると・・・

いい感じじゃね!

まぁそれはいいとして早くグスク跡見せろよ!って裏方さんがおっしゃっていますので次へ進みたいと・・・えっ写真うつりが悪い?いつものことだろうって?ひどいなぁ。

打ち合わせが長引いてるんで、次回紹介します。

そばを食べて、グスク見て(糸満編)その3

では真壁グスクの姿をお見せしましょう。下の写真です。

分からないって?草むらの中にみえるでしょ。石垣。らしいです。たぶん野面積みです。たぶんですよ。いやただの岩かもしれません。分からんし!

とりあえず「野面積み」について書いておく。

自然石をそのまま積み上げる方法である。加工せずに積み上げただけなので石の形に統一性がなく、石同士がかみ合っていない。そのため隙間や出っ張りができ、敵に登られやすいという欠点があったが排水性に優れており頑丈である。 (ウィキペディア「石垣の積み方」より)

案内板もないからよくわからない。ぜひそういうのお願い、糸満市教育委員会様!

次は展望台からの眺望。

眺めいい!けどあの不思議な建物は?実は旅の会にとって、その後重要な役割りを果たすことになる。何だあれ?

誰もいない。超寂しい!

これは真壁神宮寺です。ウワサの。

他にも、園内には糸満市出身戦没者の慰霊塔「満霊之塔」というのもあった。けど写真なし。糸満くらいになると、「慰霊塔」がけっこうあって珍しくない。

つづいて国吉グスクへ。

旅の会らしく、事前の調べがいまいちでやっぱり場所が不明。そこでジモティに聞いてみる。「どこ?」「あっちだよ」。けっこう近かった。

でもここは「国吉神社」。そう国吉グスクと神社は同じ一帯にある。エヘン、ここまでは事前の調べが行き届いていた。エライ旅の会。

でもここからどこへ行っていいのやら。とにかく歩く。サンダルで歩くのつらいメンバーを横目にあるく。

「あれ石垣じゃないっすか?」。さすが!よくやった、隊員。というわけでなんなく発見。

ここは沖縄有数のパワースポットらしいという情報はすでに昨年までに得ている。さっそく山に入るか…。

サンダル履きのメンバーは、一瞬戸惑いながらも、ついていった。以下案内板より。

国吉グスクは南山城の防御砦的役割りを持っていたグスクだと云われています。グスク頂上からは東に南山城、北に照屋グスク、大城森グスク、南に真壁グスク、西に真栄里グスクを観ることができます。

グスク虎口(コグチ・門)を入ると平坦地があって二の郭、虎口左手約3mの石垣上面平坦地が一の郭だと思われます。二の郭東隅には、グスク内で最も高い琉球石灰岩の切り立った岩があって狭い範囲で石垣が巡らされています。物見的役割が強く、前記のグスクを眺めることができます。

グスク内には古井戸が三つあり、今も水をたたえています。

ここから森に入っていきますが、それは次回。

「ねぇねぇ何か感じた?」

「うーん」

どうやら何も感じない御一行だったようです。

そばを食べて、グスク見て(糸満編)その4

森の入口には 「この地域一帯は、字国吉、ぐすく、国吉神社など、字国吉の神聖な例域への登り口で、自然環境と景観を守り、先祖代々からの遺産を大切に守ることは、私たちの責務です。」 という土地管理人と区長さん名の看板がありました。

そういう場所なので、あまりはしゃいじゃいけない。森のなかは静寂の一言。

森の中をパシャリ。あまりさらすのはよくないのかも知れないので一枚だけにしておきます。そんなに人が足を踏み入れている感じではありませんでした。なおグスクの石垣とか、そういうのははっきりとは分かりませんでした。

これは国吉神社。建物自体は新しいです。

さてここで時刻は12時半。雨降りそうだけど、まだ時間あるということで「次どうする?」ということになって考えた結果、南山グスクへ行くことにしました。真壁グスクや国吉グスクは、その出城だったので本拠地を制覇しようということで。高嶺中学校のところにあるやつです。

入口(?)から階段。鳥居が見えるけど、これは戦争中の砲弾で傷ついた、と聞いたことがある。

南山城は案内板によると、

中国製陶磁器やグスク系土器の他、備前焼きスリ鉢、鉄鏃、ガラス製勾玉などが出土 しているそうです。ちなみに鉄鏃(てつぞく)とは鉄製の矢じりのことです。備前(現・岡山県)の製品があるなんて、ちょっと興味そそられます。

真壁グスクや国吉グスクより石垣はしっかり残ってる。崩れているところもあって少し痛々しい感じでした。

この後「カデシガー」に行くのですが、あるメンバーが「もしかして子どものとき来たことあるかも。タニシがいっぱいいた記憶がある」。へーって感じで先を急ぎました。

カデシガー。鯉のぼりがなかなか風情あります。水場には子ども連れの家族がいました。子どもは網で何か取ってた。たしかにタニシいっぱいいた・・・。

カデシガーの由来について。

南山城の王様はとある人物が持っていた金の屏風が欲しくて欲しくてたまらなくなって、カデシガーと金の屏風を交換した。その結果、百姓は泉が使えなくなり「何やってんだ王様は!」ってそっぽ向いた。孤立する王様。それに乗じて「とある人物」に攻められて滅ぼされてしまいました。その「とある人物」が、後に第一尚氏の初代王さまとなった尚巴志です。

水、大切にしましょう!

ところで山の方を見ると、「あれ結局何なんだ?」

そう、真壁公園の展望台から見えた、あの不思議な建物がけっこう間近に見えました。時間もあったので行ってみることにしました。旅の会お決まりの寄り道。これがメインになったりすることも。

砂利道をすすみ、

行き止まりをUターンし、

一面畑の中を走ること5分。

谷をはさんだ丘の上に建物というところまで近づけました。でも、あとちょっとというところでふもとまで行くことはできず。道も見当たらず、谷を越えることは不可能と判断しここまで。

建設中の建物で雲がかかった上層部には作業中の人が見えました。それにしても超目立つ意味深な建物でした。

なんとなく満足したところで次の目的地へ。最後の「サンティンモー」。糸満ロータリー近くの展望台です。

その頃、とあるメンバーのお腹痛がゴロゴロ・・・

そばを食べて、グスク見て(糸満編)最終回

山巓毛。「サンティンモー」と読みます。

ここが何かよくわかってないけど、一応写真載せておきます。

何で倒れてるのかなぁと不思議に思ってたんですが、けっこう深い理由がありました。

1932年に建てられた「御大典記念山巓毛改修碑」ですが、戦争中に米軍の目標になるとして日本軍の手で切り倒されたとのことです。

「御大典」とは?ウィキペディアによれば「即位の礼・大嘗祭と一連の儀式を合わせ御大礼(たいれい)または御大典(たいてん)とも称される。」だそうです。でもなぜ1932年?即位と関係なさそうですが。よく分かりません。

ところで。

覚えてますか?前回書いたメンバーの腹痛。そのメンバーは、この時、ある意味、頂点に達していました。

「コンビニ行ってくる…」

弱りきった声で、いずこへと消えるメンバー。

取り残されて、さてどうしたものやら・・・

「実は自分も・・・」

「お前もか!」

そんなわけで立てつづけにトイレへ直行するメンバーたち。まぁ良い、まぁ良い。

・・・。

・・・。

・・・。

しばらくして後。

戻ってきたメンバーとともに再度動き出す。

サンティンモーのそばに公園がありました。旅の会だからなんでも行って見てきた方がいいということで突撃しました。

階段を上ろうとすると

「あれ?こんなところに」

階段を下っていきました。

静寂で、なんともいえないそんなに広くもない空間が広がっていました。なんだかわからないけど、さらしちゃいけない雰囲気が漂っていたので、写真は階段だけで勘弁願います。

そして今度こそ階段を上っていくと、そこはお墓でした。

「ここ知ってる・・・」

あるメンバーによれば、ここは共同墓地らしい。地域には霊園とかないので、ここに共同で埋葬されているらしい。

「そうなんだぁ・・・」。考えもせずに来たところで、そういうつながりがあったりして、なんとも言えない感じでした。旅の会らしい、計算外の真実。

そして再び歩き出す。サンティンモーのふもとには何と王様の墓が!

他魯毎(タルミー)の墓です。

山南国の最後の王。前に書きましたが、金屏風が欲しくてたまらなくなって、泉と交換して国を滅ぼしてしまった、あの王様です。

ちなみにしっかりした家来はいたらしく、見学した国吉グスクの城主である国吉大屋子(ウフヤク)は「尚巴志の策略だからやめたほうがいい」と強く反対したそうです。

だけど、ダメな家来もいたらしく、与座グスクの城主・与座大主(ウフシュ)は「井戸は他領に持ち去られるものではないし」と交換をすすめた。

ちなみに他魯毎の墓の右隣りには「山城墓」があります。いつ創設されたか記録がないそうですが、 「南山城下の字大里部落で生活していて墓敷地が名勝の地山てん毛の最左翼に然もすぐそばに他魯毎の墓があることからして深い因縁があったと推量する」 と書かれてありました。

なんだか謎めいていますね~

そんなわけで、すべてのきっちりと計画された(?)日程が終了し、家路につきました。

ラッキーだったのは、家に着いた頃、雨が降り出したこと。うまくやったと思います。

旅の会では、これからもおもしろい企画を準備していけたらなぁと思います。おしまい。

© Rakuten Group, Inc.