伊木家の輝かしい系譜

伊木長門守忠貞は超神童なのかというほどの、倉吉での着任そうそうの残る業績はすばらしいものがあります。と申すのは、忠貞はまだ齢6歳の童子であったことです。

なのに資料とする記録が探してもないことにあきらめの心地でしたが、伊木半兵衛正春の存在を知り、この後ろ楯があったことが判明しゆうゆう納得しました。

池田藩が因伯鳥取の中で、伊木家に倉吉を統治させたという事は、倉吉にとっても、里見忠義にとっても有難いことであったという結論をえました。

そこで伊木家のながれを追ってみました。

1、初代伊木忠次

祖先は相模国香川庄の住で、香川の姓を名乗っていましたが、忠貞の祖父、忠次の代で織田信長に仕えました。今川義元を桶狭間で打ち破り、斎藤道三との戦いに、宰相のもと、破竹の勢いの原動力を忠次は発揮しています。

難攻の伊木城を奪取した19歳の忠次に、信長はこれを誉で、「伊木を氏とし、名を清兵衛忠次にせよ」と号しました。

信長の忠次評は、「苦戦していても逃げ隠れせず、冷静に戦状掌握して、機をみて進撃する毘沙門天だ」と賞賛するほどの力量でした。

後に主と仰ぐ池田信輝は、母・善応院が、乞われて信長の乳母だったので、信長と乳兄弟の間柄でした。

信輝が侍大将になると、智勇兼備の組頭として、忠次は、信長に配されて池田の家臣となることになりました。

更に、この忠次の豪快の中に人間性深い人であった事が伺える事件があります。

それは、信長に謀反した荒木村重を、池田の配下として、支城、宮の原城を攻めた時の事、戦い利あらずと、事もあろうに敵将、城主小岸惣右衛門在之が、攻め手の将、伊木忠次に息子を預けて落城しました。それを引き受けていることです。

この時の子である小岸在信は、家臣に摂りたてられ、忠勤めざましく、その4代あとの子孫は、岡山虫明在住で家老にとりたてられています。倉吉統治の時も勤務してたものでしょう。

信長が本能寺で殺され、忠次は池田信輝の重臣として、秀吉軍に味方し、明智光秀をうちましたが、跡継問題で天下は乱れ、織田信雄派と三坊師派秀吉の争いになりました。

織田信雄を擁護する徳川家康軍と秀吉軍との戦いとなり、池田家は、どちらにつくか、家臣団意見の食い違いがありましたが、秀吉方に味方することに決しました。

挙句小牧・長久手の戦いとなり、将と仰ぐ池田信輝とその長男之助を失いました。

この時、忠次は、2男輝政軍にいて、輝政を守護していて、落ちのびるのがやっとでした。

その後、秀吉と家康は和睦し、紛争は終焉し、池田家は2男輝政を家督相続者にしました。

この時、輝政相続に関し、輝政の参戦状況芳しくなかったこともあり、秀吉の承認は難く、忠次の懇切な説得あってようやく家督相続の了解をえました。

忠次への秀吉の評は高く、直接碌地を授けようとしましたが、これを忠次辞退し、輝政への忠誠を説明しました。このことが又秀吉をして、忠次の評を高くし、その主家に対す忠をほめ、輝政に「忠次を父と思え」と命じたと伝たわっています。

長久手で戦死した池田家の長男之助の子の由之の元服をまって、忠次は老職に推挙しました。

後に姫路から鳥取に国替えになった時、総指揮をとった責任家老として働いた池田出羽守由之です。

家康の二女、督姫(富子)を輝政に嫁する話が持ち込まれました。

徳川と絆を深めて、父恒興を殺された池田とのわだかまり解決のためでしたが、輝政には、すでに長男、利隆をもうけた正室がありました。

これを病気療養の名目で里にかえし、正室に迎えることの選択を忠次は、進言しました。このことが、後の関ヶ原参戦につながり、功をなし、主は播磨姫路52万石の城主となりました。

伊木忠次は三木の城を預かり、3万7千石を領することになりました。

2、三木城での伊木半兵衛正春の登場

三木城は、別所氏が築城し、秀吉軍・黒田官兵衛のあの「三木の干し殺しの戦」があった所で、城主は領民の命とひきかえに一族とともに自刃しはてた所です。

城主となった忠次は、これまで行動を共にしてきた弟、伊木半兵衛教春と、主家を守ってきた越し方の思いを偲びながら、酒杯を交えました。

そして教春は、継息正春を忠次に預け、隠居しました。

ここから、伊木半兵衛正春の活躍がはじまります。

忠次の意に従い、城郭を改修、城下を整え、先君、勝入斉・池田信輝(恒興)を祀り、伊木家の菩提寺として、勝入寺と命名建立しました。

忠次は、姫路城の完成もみず、三木城の完成もみずに慶長8年(1603)11月17日に逝去、61歳でした。

忠次の子、忠繁が22歳の時、姫路城の普請奉行を拝命し、現在に残る大規模改修を担当しました。この時、半兵衛正春の下支えは大でした。

池田輝政は、父のように慕っていた忠次の葬儀に自ら参列したということです。

その後、半兵衛家は、代代千石で、伊木宗家の仕置家老を務め、国替えで、鳥取倉吉、岡山虫明と子孫が明治維新まで続きました。

3、目間苦しい、池田主家と伊木宗家の大変事

慶長18年(1613)主君池田輝政が姫路で逝去、継息利隆が相続し城主となります。

翌慶長19年(1614)輝政正室富子が逝去。

2年後の、元和2年(1616)こんどは、城主池田利隆が逝去してしまい、6月に継息幸隆(光政)が相続します。

不幸は追い打ちかけるごとく、同じ元和2年の8月6日に伊木宗家で、2代忠繁が、36歳で逝去してしまいます。

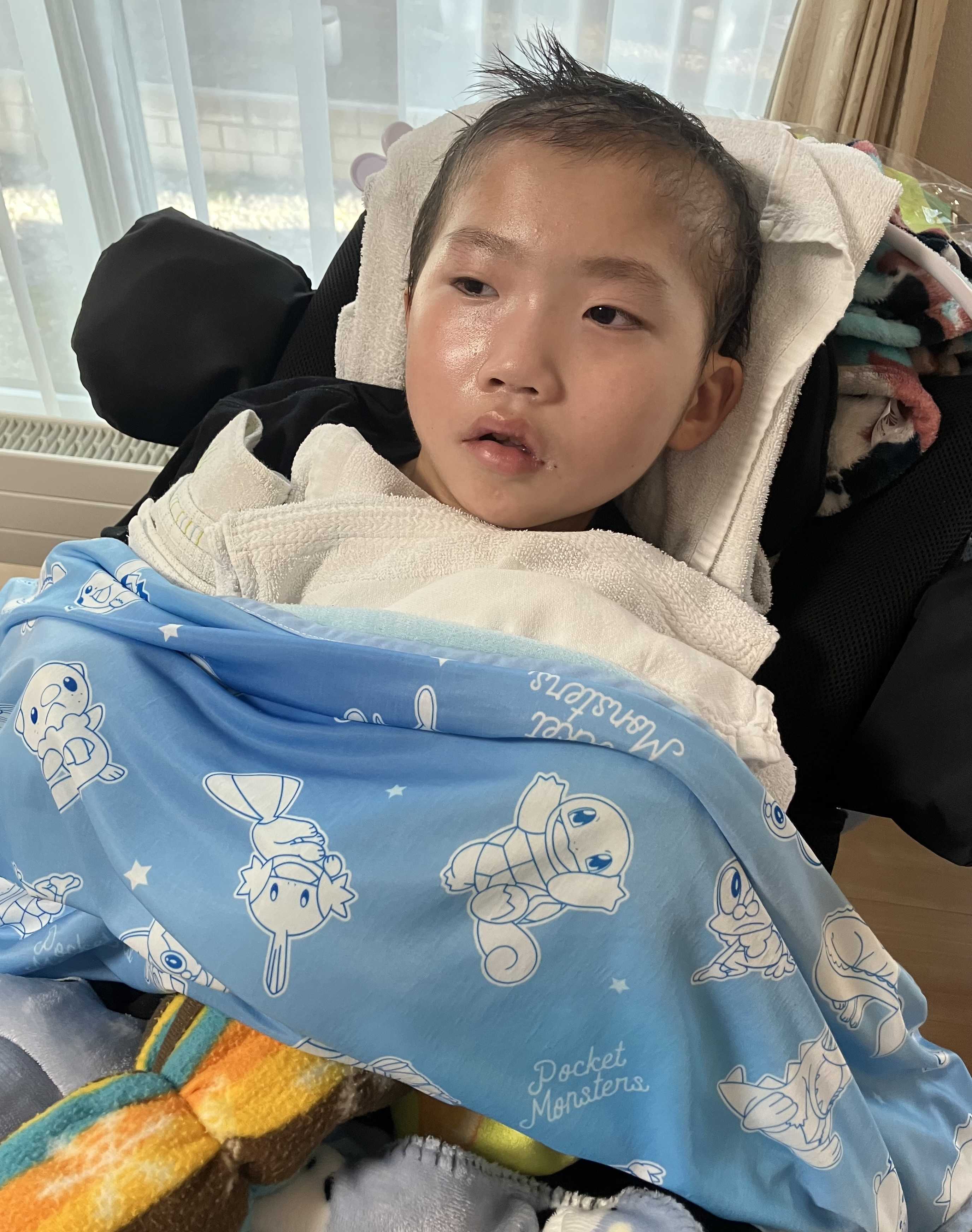

度重なる主家池田、伊木宗家の不幸の事毎を、伊木半兵衛正春は対処し、伊木宗家の相続には、3男三十郎(忠貞)5歳に一族の意思を統一し、英邁で豪放、優れた体格をみこんでの将来性を期しての決定でした。

あっぱれ、伊木半兵衛正春の対処です。

翌元和3年、幕府は、「姫路は要所故、幼君では務まらぬ」という理由で、池田家の鳥取へと国替えを申しつけます。

その後、姫路城へ来たのは、本多忠政でした。

家康が関東へ赴任の時、房総の大多喜城へ着任させ、里見家の抑えに持ってきた本多忠勝の子孫でした。大阪城の豊臣秀頼のかつて正室千姫が再婚した本多忠刻もきました。後後に忠刻・千姫の子勝姫が、鳥取へ国替えさせられた池田光政の正室になる人生劇があります。

元和4年、国替えの総指揮をとっていた、池田出羽守由之が、正条川(加古川)渡し場で、家中の大小姓に殺害される事件が勃発します。

由之は、池田家の始祖勝入斉(信輝)と共に長久手で戦死した長男之助の嫡子でした。

世が世なら、自分が頭首であったとの自負を持っていたんでしょう、幼少の城主を補佐するつもりが、独断専行することもあり、それが気になる家臣連に忠を促させ、天誅を決行され、由之は死去しました。その家臣もその場で腹切りはてました。

幕府に知れたら、一大事です。鳥取はおろか藩自体の存続もままならぬことになります。

このことを正条の宿で聞いた三十郎が、これを事無く処理し、国替えを遂行、由之の子由成には、米子を領地することの沙汰に運んだ事あっぱれです。

由之家中に禁口令を敷き、不慮の事故で死去したと報じ、幕府に通知し、継息由成に相続を願い出、新天地鳥取にいっては、滞りなく各家老が、分担統治しました。

伊木三十郎はまだ、元服前で忠貞の名前を持ってなかった時のことです。半兵衛の盤石な補佐があった事歴然です。

倉吉に着任した三十郎(忠貞)の業績は、長門土手の治水工事、勝入寺建立等の現物証拠がありますが、記録に残るものとしては他、多としません。

特に、預かりとした前治者の里見忠義主従のことは、下田中村へ、そして堀へと、転居地だけで、理由も記録になく、その対処も伺がえません。

伊木長門守忠貞の力量は疑いなき事実ですが、この初発の頃の事件、事象の対処は、伊木半兵衛正春の裏からの支え、百千の経験度量があったからこそです。播州にいた時、伊木忠次の薫陶で三木城の改修、2代忠繁の姫路城普請奉行の下での実績から考えると河川の整備、勝入寺の建設は、難なくできたでしょう。

15年後の岡山・鳥取の国替えでも、岡山虫明にいってからの半兵衛の活躍は、枚挙に暇ないほどのようです。

そこで察するに、前任者で、かつては関東武者の大名であった里見忠義を、幕府命令で、治者から、預かりの身にせよと命ぜられ、罪人扱いにして、目の遠き所に流すなどしたのでしょうか。否、ありません。

池田藩自体が幕府により、十万石減らされ左遷された身です。

乃木大将の水師営の会見にもありますが、負けた敵の将ステッセルを将として尊敬して扱ったという日本武士もいます。

伊木半兵衛というより、伊木家の流れる血のぬくもりは、きっと関東武者里見忠義を武士道の将としての扱いをしたものと信じます。

最近、多くの人が、岡山にある「塚本文書」に興味をもちはじめています。

それは、下田中で「罷稼」で馬5匹では、足りない、人夫も少ないのでなんとかできないかと池田の家来にだしてるもので、なんらかの河川工事を里見主従も下田中で行ってると推察できるからです。

© Rakuten Group, Inc.