ナトリウム(Na)

体重60kgの人で85g~90gになります

ミネラルの中では、カルシウム、リン、カリウムに次いで多く、その大部分が細胞の外側の液(細胞外液)にあります

そしてその濃度は、人体の恒常性(ホメオスタシス)よって一定に保たれています。

ナトリウムの働き:カリウムへ

細胞外液にはナトリウムが多く、細胞内液にはカリウムが多くあります。

神経系の刺激が伝わるときにナトリウムが細胞内に入り込みカリウムと入れ替わります。

細胞内にナトリウムが入ることによって細胞が活動し刺激が伝わっていきます。

その後ナトリウムポンプによって細胞内のナトリウムは細胞外へと汲み出され、また一定の濃度差を保ちます。

このような働きは、ナトリウムだけでなくカルシウムやマグネシウム、カリウムなどさまざまなミネラルのバランスと、ホルモンが相互に関係しあっています。

ナトリウムの最小必要量

ナトリウムの必要量は排泄および喪失量から求められます

成人のナトリウム排泄量は1日380mg以下

(日本人の栄養所要量=厚生省保健医療局健康増進課 監修より)

食塩(塩化ナトリウム)に換算するとわずか1g程度です。

食物に含まれているナトリウムを考えると、塩分一切なしでもナトリウムは不足することはないわけです

ナトリウムと高血圧

よく『塩辛いものばかり食べていると、高血圧になるよ』といわれます

食塩を多く取る地域に高血圧の人が多いということも多くの調査でわかっていますが、それではなぜ食塩を多く取ると血圧が上がるかははっきりとわかっていません。

現在考えられているのは、細胞内に入ったナトリウムの汲み出しポンプが長年の塩分の過剰で疲れてきて働きにくくなり、細胞内の濃度が高くなります。

このため、細胞は濃度を調節するために水分を取り込み、血管壁の細胞が一種の水脹れになり血管が狭くなり血圧が上昇するといわれています。

また、食塩は交感神経を興奮させ、これが血圧を上げるホルモン(アドレナリン、ノルアドレナリン)を分泌します。

交感神経の興奮は腎臓でのナトリウム排泄を低下して、結果、血液中のナトリウムの濃度が上がることになります。

ジャンル別一覧

人気のクチコミテーマ

-

-

- 今日のおやつ♪

- おやつは、マスカルポーネ・エスプレ…

- (2025-11-17 23:54:17)

-

-

-

- バレンタインの季節♪

- 再入荷!RURU MARY’S ルルメリー「シ…

- (2025-02-21 23:46:54)

-

-

-

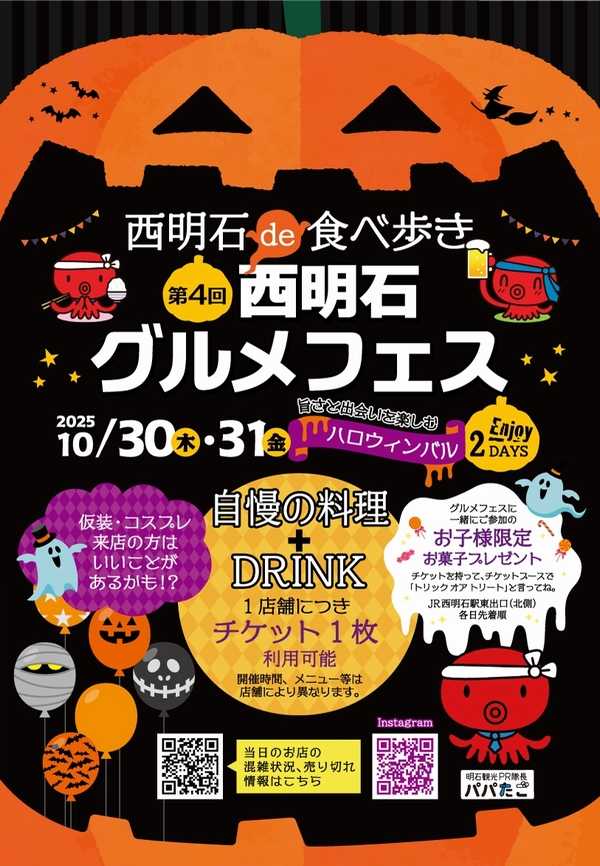

- 食べ歩き

- 西明石de食べ歩き「第4回 西明石グ…

- (2025-10-30 13:48:39)

-

© Rakuten Group, Inc.