音円盤アーカイブス(3,4月)

デビューアルバム「THINK BEFORE YOU THINK」(JAZZ CITY)は新しいジャズの息吹を予感させる名盤だった。BLUE NOTEへ移籍後、一枚目はやり過ごしてしまったが、この2枚目を岡山の「ディスクトランス」のバーゲンで発見してメンバーのラインナップからもどんな音がでてくるか期待して買ってみた。

編成はSTEVE WILSONのアルト、ソプラノサックス、SEAMUS BLAKEのテナーのツーサックスにスリーリズムという布陣。

このCDはっきり言ってリズムセクションの方がフロント勢より、断然よい。

ビル・スチュワートの思いもよらない方向から予想できないタイミングで繰り出されるシンバルワーク。これが聴いていて快感。今までのどのドラマーにもないタイム感覚が斬新なのである。LARRY GRENADIERとの相性もよく、新感覚のタイム感を感じ取るのだ。

シーマス・ブレイクは有能な若手テナー奏者だが、このアルバムの中ではいつもより幾分おとなしめのプレイでスティーブ・ウィルソンとのサックスチームは決して悪くはないのだが、全体的に消化不良というか中途半端な発展途上の演奏に聴こえてしまうのだ。

ビル・スチュワートの曲にも出来不出来はあるのだが、それ以上に曲解釈と楽曲のズレというか、クールネスや揺らぎ、浮遊感覚といった彼らの演奏の特徴がまだまだこのレコーデイング時にはブレイクしていない。

ビル・スチュワートのドラムは個性的なのでプレイヤーによっては合う、合わないが結構強くでてしまうのかも知れない。

大西順子が以前ジャズ雑誌のインタビューで「ビル・スチュワートのドラムとは全然合わなくてスイングせずに、よくなかった。」というニュアンスの受け答えをしていたが、

つまりタイム感覚の相性なのであろう。

このCD、リズムを軸にサックスをバックグランドにして聴いてみたら俄然よくなるのだ。

アンプのバランスをドンシャリにして、ビルのトップシンバル、ハイハット、スネアの音をメインに楽しむのが正しい鑑賞法なのかもしれない・・・

録音は1996年9月29,30日 CLINTON STUDIOS NY

WIDE SOUNDのHPで試聴して良さそうだったのでサニーサイドレコードから去年の今頃、通販で入手したCD。

昨年のマイベストCDにもあげたくらい出来がいいと思ったイタリアンバップの快作。

テナー、トランペット、トロンボーンのオーソドックスな3管編成なのだが、出てくる音の活きのよいこと!

特別変わったことをやっている訳ではないのだけれど、自分たちの考えるジャズを信念をもって演っているので、音に活気があってハリがあるのだ。

GIANLUCA RENZIの曲も良曲多し。

2曲目「MY DEAR HILL」ではエレピが効果的にフューチャーされて、歌心溢れたソロが耳を引きつける。続くMAX IONATAのテナーソロも中庸の良さを感じさせる。

3曲目はややテンポアップして躍動感に富んだズバリ、ハードバッピッシュな曲。

このアルバム、曲が良くて飽きさせないし、メンバーの演奏技量の足並みが揃っているのでバンドサウンドとしての統一感と安定感がある。

つまり、あたりはずれがなくて安心して高水準の現代ハードバップサウンドに触れられるという訳。

そしてメンバー全員のやる気、熱意が滲み出ていてこちらの鑑賞にも身が入るといった仕掛け。

4曲目「ANNA AND SEVY」は中世ヨーロッパの雰囲気を醸し出している曲。

GIANLUCA RENZIのアルコベースとMAX IONATAのソプラノサックスがフューチャーされるちょっとメランコリックな曲。

5曲目は1曲目にとても似たテーマをもつ曲だと思うが、ここではTPとTBが活躍。

ベースソロもフューチャーされる。

6曲目「WAYNE`S WAY」題名通りウェイン・ショーターの60年代風の楽曲。

彼らの実力がよく表れた演奏で、聴きごたえがある演奏。

ラストはGIANLUCA RENZIのベースソロによる「THREE VIEWS OF A SECRET」で終わる。全10曲全員一丸となった気迫溢れたプレイを繰りひろげたイタリアのヤングライオン達に乾杯!

録音は2003年1月28,29日 ROME

3年前の今頃、メンバーを見てDUに直ぐに注文したCD。

何と言ってもMISHA MENGELBERGとHAN BENNINKの2人。歴史的なドルフィーの「ラストデイト」セッションの2人にDAVE DOUGLASのワンホーンといった編成に胸が騒いだ。

ここでのデイブ・ダグラスはリーダーアルバムとは違って、ソロイストとして普段より軽やかでそれでいて特徴のある個性的なスタイルでトランペットを吹奏している。

ミシャ・メンゲルベルグとハン・ベニンクの4ビートプレイはとてもスイングしていて、フリージャズで培われたユーモアの精神がある。

わざと間をはずしたり、捻じれた角度からラインをいれこんだり、演奏自体に変化をつけてバラエティーに富んだものにしようという工夫が感じられるのだ。

ハン・ベニンクを学生時代に一回だけ見たことがある。

1981年だったか、ペーター・ブロッツマン、近藤等則、吉沢元治らが、中ノ島にあるドイツ文化センターでライブをやったのだ。O本君、K原君らと1時間以上会場を探し回ったのを覚えている。

演奏途中にブロッツマンだったか、サックスを吹きながらドアから廊下へ出て行ったのを一同唖然として見送ったのが懐かしい。

ブロッツマンの音量の滅茶苦茶大きい速射砲の様な文字通りマシンガンサックスにも驚いた。

その演奏に比べたら、ジャズの伝統に根ざした物凄くオーソドックスな演奏だけれども、

精神はあの頃のフリーなスタイルを今でも失ってない。 年齢を経ても現状に落ち着かないジャズスピリットというか、音の探求者の気概が今でも感じられるのに感服する。

このアルバムでは、ミシャのオリジナル作品以外にモンクの曲が3曲演奏されている。

「FOUR INONE」「MONK`S MOOD」「CRISS CROSS」

いつも感じるのだが、モンクの曲はどうしてこうもスタイルや時代を超越した永遠の普遍性をかんじるのであろうか?

ここでも4人によってスリルとユーモアに富んだ素晴らしい演奏が展開されている。

なにはともあれ、NYアンダーグラウンド出身の現役バリバリのトランペッタ―と欧州フリージャズの巨匠二人ががっちり組んだワンホーンアルバムとして楽しめる作品であるのは違いない。

録音は2000年9月26日 AVATAR STUDIO NYC

このCDを買う何年か前にもJAZZ4EVERレーベルのカルテット作を入手していたが、特徴のないソプラノサックスを多用した今一歩の演奏だった。

それにめげず何故このCDを買ったかというと、バックのメンバーの素晴らしさに目がくらんで・・・特にピアノが全曲チック・コリアなのに。

特にチックのファンでもないのだけれど、言っちゃ悪いがあまり名の知れていないB級アーティストの作品にチック・コリアが参加していることに興味が湧いたのだ。

1曲目のイントロからチック・コリア・ブランド全開の個性に溢れたピアノの音に耳が自然と引きつけられる。リーダーのエイリンはアルトサックスを使用。

メンバーを先に述べておくとHERVIE SWARTZ(B)CARL ALLEN(DS)PETER LEITCH(G)LOUIS BAUZO(PER)EDDIE HENNDERSON(TP)同業者のVINCENT HERRING(SAX)

といったオールスター編成アルバム。

チックのソロがきらびやかでやはり光っていますねぇ。

2曲目は急速調のLIMEHOUSE BLUESを元にした曲で、エイリンがAS,ヴィンセント・ハーリングがTSを吹く。

3曲目はスタンダード「YOU ARE MY EVERYTHING』。この曲はやはりトランペットのワンホーンが一番しっくりくるかな。3管編成でソロが廻される。

チック・コリアがここでも一等賞。

4曲目はリズミックなエイリンのオリジナル曲だが、エイリンのソプラノの音のピッチがあまり良くない。苦しげに聴こえて息がつまりそうな気分になる。前のアルバムでもそうだったが、この人のソプラノはとてもいいとは思えない。続くエディー・ヘンダ―ソンのソロがなんと晴々と聴こえれる事よ。そしてチックのピアノソロにて快晴になるのだ。

5曲目はハーリングの「FOLKLORE」エイリン、ハーリングの順でソロが展開されるが、ここはやはり雄弁で冗長すぎるきらいはあるが、ハーリングの方に軍配があがるかな?

好みの問題ではありますが・・・

6曲目はエリントン「WARM VALLEY」エイリンのこのアルバムでの一番の出来ではないか?ピーター・レイチとのデュオでねっちり、こってりした厚手のアルトサウンドを聴かせてくれる。途中からリズムが加わって実にいい雰囲気のバラードが展開される。

同じ編成の8曲目「THE TOUCH OF YOUR LIPS」が次点かな?

アルバム単位でみれば、あれやこれやせずにカルテットかせいぜいクインテット編成で

スタンダードをもっと増やした方がよいアルバムに結果的には良くなったのかもしれない。

但し、ソプラノ抜きで。

2000年の初秋頃だったか、梅田ワルツ堂EST1店で出張の折買ったもの。

朝靄のかかったような中をテナーサックスを抱えた男がこちらに向かってくる情景の写真だが、テナーの代わりに斧かショットガンならば、恐怖映画のワンカットみたいなジャケットだと思う。CDケースもちょっと普通あまり使われないタイプのものだし、こんなところにも自費製作なのが表れている感じ。

ANTON JAZZレーベルのオーナー兼プレイヤーのANTON SCHWARTZのこの作品は2作目で、ワンホーンのテナーカルテットだし、「MIYAKO」や「ALONG CAME BETTY」「COME RAIN OR COME SHINE」「BORN TO BE BLUE」など好きな曲を演っているし、SJの輸入盤欄でも悪く書かれていなかったので、買ってみたのだ。

1曲目の「MIYAKO」は可も不可もなし、悪い出来ではないが、ショーター曲の神秘性を表現するレベルまで深い演奏ではない。

2曲目に幸福がおとずれた。いい曲に出会ったときの喜び、それが無名の若いプレイヤーのものだったら、すごく得をした気持ちになってくる。

出だしはちょっとグローバー・ワシントンJrの「ワインライト」に収められている曲に似ていない事もないが、サビからブリッジにかけて躍動的なテーマになって実に明るく楽しい雰囲気のいい曲だと思う。3、4曲目とオリジナルが続くがどちらも結構作品と演奏が対等のレベルでマッチしていて悪くない。

5曲目からジャズマンオリジナル、スタンダードが3曲続く。テナープレイヤーとしてのANTON SCHWARTZのお手並み拝見といった感じだ。

イントロからアレンジしていて、ラテンのリズムで演奏される「ALONG CAME BETTY」。そのプレイは圧倒的な個性は見受けられないが、ジャズに対するひたむきさ、情熱を充分に感じさせる演奏で、アメリカの若いローカルミュージシャンの心意気を垣間見る思いだ。ピアノのPAUL NAGELもスインギ-な演奏を披露。

「CHELSEA BRIDGE」は若干のビブラートをかかった丁寧な吹奏、「COME RAIN」はダウン・トゥ・アースな黒っぽいノリを披露。あくまでも中庸の路線で無理をしない等身大のプレイをしているのに逆に好印象を抱く。

10曲目は表題曲「THE SLOW LANE」こういうジョージア・オン・マイ・マインドみたいな少しカントリーテイストのする曲は個人的には苦手だが、これも悪い出来ではないと思う。最後にもう一度2曲目でプレイされた名曲「THE CURVE OF THE EARTH」が短く演奏されて終る。

録音は1999年11月2-4日 OAKLAND CA

これは今、N内さんから借りているCDで、N内さんが福岡でISBELLのライブに行った時買ったものらしい。キャットフィッシュレコードが推薦していたので、私もいつか買おうと思っていたのだけど、ついついそのままになっていて、「これはラッキー。」とお借りする事にした。

一番最初に音色が、すごく良い。柔らかく真綿のように膨らみがあり暖かく丸みを帯びた暖色系の音色なのである。そしてリラックスしているのがイイ。

そして、言語がネイティブというか、一緒に共演している大先輩のミュージシャンと共通のジャズ言語で会話しているというか、違和感が全然ないのである。

スタイル的にはフィル・ウッズを中心とした伝統的な白人王道アルトサックスの影響を覗わせるが、極端に一人のプレイヤーに感化されることなく、研鑚を積んできたようである。

逆に言ったらまだ、誰色にも染まってない白紙に近い純度の高い無菌状態の実験室にいるような状態といえないことも無いわけで、これからどんな色に自身のスタイルが染まっていくのか楽しみなプレイヤーだとも言える。

ジャズ音楽大学の先生や、ビッグバンド、スタジオの仕事なんかだったらもう、MARK ISBELLのサックスに注文をつける点は全くないのであるが、これから地元から東京、やがて世界へ羽ばたく気持ちがアルトサックス1本であるのならば、一にも二にも自己の圧倒的存在を示すようなスタイルの確立が課題だといえる。

一音で現場の空気を変える存在感、なんやかんや言っても最終的にこれなんだと思う。

音なのである。原石としては最高に素晴らしい素質をすでに持っているのだから、それをいかに確立、発展させるかでこのミュージシャンはもっともっと高いステージにのぼることのできると思うのだ。

N内さんが、ライブ聴いてこのCD買ったのがよく分かる。

私もその場で同じ様に直ぐに買っただろう。

福岡から広島へは直ぐなので一度是非ライブを見たい今後が楽しみなアルトプレイヤーである。

メンバーはMARK ISBELL(AS)PETER SPRAGUE(G)MIKE WOFFORD(P)

BOB MAGNUSSON(B)JOHN GUERIN(DS)

録音は2001年3月14,15日 CA

一頃のフリージャズのジャケットみたいだが、スウェーデンで録音された正統派ジャズグループによる第1作目で、これ以降メンバーの入れ替えによって数枚JAZZ UNIT名義でアルバムがリリースされている。

このCDはSJの輸入盤欄で推薦されていたし、タワレコでも広告が掲載されていたので、期待して良いかなぁと買ったもの。

ランディー・ブレッカーが参加していたのも大きい理由。

その頃よく通っていたジャズのライブハウスのマスターもこんなCD普通買いそうにないのに、買っていて偶然の一致に盛り上がった事を思い出す。

スウェーデン人のOLA BJERDINGがストックホルムで活動後、1992年にアメリカへ移住して、ノーステキサス大学で学びながら、ダラスで幅広い音楽活動を行う。1995年に故国スウェーデンの戻りJAZZ UNITを結成する。このアルバムでドラムを受け持つANDREW EBERHARD(サンフランシスコ出身)とピアノのSTEVEN SNYDER(ピッツバーグ出身)の二人と大学時代に知り合ってJAZZ UNITが結成されたのだ。 1曲目から3曲目までピアニストのSNYDERの曲が続くが、静かな湖畔の水面に夕日が反射してキラキラと光っているかの様な穏やかさを帯びつつ輝きのあるピアノプレイが聴かれる。

ドラムやベースの音も硬質に収録されており、甘いだけではないハードな三者のインタープレイが3曲目で聴き取れる。

4、5曲目はまってましたランディー・ブレッカーの登場。4曲目の「LOVER MAN」。

こういうオーソドックスな正統派ジャズを吹いても、ランディーは自分の持ち味を活かしつつ、実に大人の味のある粋なプレイをする。

さっきの活きのいいピアノトリオ三人衆がランディーのサポート隊になって、演奏を盛り上げる役に徹している。

5曲目は「あなたと夜と音楽と」。スインギ-でジャージーなランディーのトランペットが楽しめる。ランディーのアルバム一枚まるごとワンホーンのジャズアルバムを誰か作ってくれないかと思うほどトランペット奏者としての力量を感じさせる2曲。

6~8曲目はテナー奏者のJESPER THILOがフューチャーされる。

ズート・シムズの雰囲気を醸しつつもっと男性的でたくましさを感じさせるジェスパー・シローのテナーは同時にモダンさと懐かしさが同居したテナー本来の響きを発する今では数少ない存在。

「EPISTORPHY」「IN YHE WEE SMALLHOURS」「TOO MARVELOUS FOR WORDS」の3曲が演奏される。

久しぶりに聴いてみたけれど、懐かしい旧友に逢ったかのような気分にさせてくれるCD棚ぁ、これは。

録音は1996年9月28日、11月7日、1997年1月28,29日 SWEDEN

このレコードが発売された1978年は、確か高校3年生だったはずだけど、当時SJの広告に掲載されているトリオレコードのECMやこのレコードの様な日本企画盤のキャッチコピーがとてもカッコ良かったのを覚えている。

当時は買えなかったこのレコードも後年中古屋で安価で入手した。

クリント・ヒューストンはその年、日野皓正のジャパンツアーで来日して「マイ・ディア・ライフ」でのナベサダのバンドとの共演やコンサートの模様がFMで放送されてエアチェックした。テープはとっくに紛失したけれど。

1曲目「LIFETRIP」。日野のアルバム「ヒップシーガル」にクリント・ヒューストンが参加していて、そこでも演奏されているが、生命の鼓動を感じさせる躍動感に溢れた曲で、ここではクリントのピッチカート・ベースが全面的にフューチャーされる。

ジョン・アバークロンビーの独特にチューニングされた音色の繊細なフレーズが音楽を絶妙にふくらませている。

2曲目「WATERSHIP DOWN」も全体的に牧歌的な雰囲気がする曲調だが、ピアノやギターのソロは各人の持ち味がでていて、もちろんクリントのベースソロも聴かれる。

オナージ・アラン・ガムスのミニムーグも嫌味にならず隠し味的に使われていて効果的。

クリント・ヒューストンのベースはイーブンなノリで、黒人ベーシストにしては抜群に音程が良い。

3曲目「ESCAPE VELOCITY」はアップテンポのモードナンバー。いい曲なので誰かカバーしてくれないものかなぁ?ウディー・ショウのバージョンも良かったはず。

4曲目はマーク・コーエンの「SPARROW」。後にマーク・コープランドを名乗るコーエンはこの頃はまだサックス奏者だったはず。アバークロンビーがフューチャーされるが、この頃のECMの自己名義のアルバムよりジャージーでリラックスしたソロだと思う。

5曲目はクリントによる一人二重奏の小品。

6曲目「CON ALMA」原曲より自然を感じさせる上品で優雅な雰囲気を醸しだしていて違う曲に聴こえなくもない。

レコードなのでA面、B面あるわけだが、このレコードは1~3曲目、圧倒的にA面がよくかかるだろう。曲と構成と演奏が見事にはまった今の耳で聴いても古さを全く感じさせない70年代後半の隠れ名盤だと思う。

メンバーはCLINT HOUSTON(B)JOANNE BRACKEEN(P)ONAJE ALLAN GUMBS(P,MINI-MOOG)

JOHN ABERCRONBIE(G)AL FOSTER(DS)

録音は1978年2月13,14日 NYC

1992年夏頃、岡山のLPコーナーで買ったCDで、

リーダー以外のメンバーに惹かれて買ったもの。

ジョー・ヘンダーソン(TS)ジェフ・テイン・ワッツ(DS)ボブ・ハースト(B)のカルテットによる作品でこれは、期待できそうと買い上げた。

1曲目「TREASURE CHEST」から活きのいいフレッシュなピアノが飛び出してくる。

ワッツとハーストとの連携もバッチリな三位一体型ピアノトリオ、見事なトライアングルを形成している。スポーツ後、汗をかいてシャワーを浴びている様な爽快感を味わえる1曲で出足は上々と言ったところ。

2曲目はややヨーロッパのピアノ・トリオ風の曲でエンリコ・ピエラヌンツィかラーシュ・ヤンソンが演奏しそうな曲調。

3曲目「IT`S ALL RIGHT WITH ME」。ここでジョー・ヘンダーソン登場。

GILMANはエレピを使用して変化をつけていて健闘しているが、アドリブに関してはジョーヘンの貫禄勝ちというか、キャリアの違いを見せつけるというか、圧倒的に心に残るプレイをしている。

4曲目は少しモンキッシュな雰囲気のテーマをもつ曲だが、アドリブになると快適にスイングするピアノトリオ。

5曲目はこのアルバムのお薦め曲「A SECOND WISH」。ジョーヘンが吹く短いけど印象的なテーマのあと、メランコリックな雰囲気のソロがGILMAN,HENDERSONと続く。

7曲目はTOM PERONというTPが参加してクインテットで演奏される。

こういうモード曲ではジョー・ヘンダーソンの個性が最高の形で発揮されると思う。

GILMANはエレピを使用。

特筆しておきたいのは、全曲に渡ってジェフ・ワッツが切れ味鋭い素晴らしいドラミングを展開している事。ワッツの好プレイによってこの作品の評価は確実にアップしていると思う。

8曲目はエレピのソロで演じられる幻想的な雰囲気がよく出ている「NEFERTITI」。

9曲目はエレピでのトリオ演奏、10曲目は「イッツ・オールライト・ウィズ・ミー」がもう一度再演されるが、ここではエレピバージョンが聴かれる。

基本的にGILMANのピアノとエレピの奏法は変わらないのでこの曲を2回収録した必然性は感じられない。

この作品以降名前を一向に見ないのであるが、どうしているのだろう?

アルバム一枚通し聴きした後の感想は正直いってジョーヘンやジェフ・ワッツのプレイの印象が強く残る。1曲目のスピード感溢れたガッツのあるピアノトリオ演奏がずっと維持できておれば、申し分なかったのだが・・・それくらい1曲目は快演です!

録音は1991年11月12日、12月12日 OAKLAND,CA

ジョージ・アダムスの入った隠れ名盤で1993年に岡山のLPコーナーで購入した。

アダムスのレコードを初めて買ったのは大学2年の時で、ドン・ピューレンとのカルテット作TIMELESSの「EARTH BEAMES」だったが、その時からファンになって同レーベルからの新作が出るたびに買い求めた。ジャズ喫茶でも結構かかっていた記憶があって、合歓JAZZ INNの行きか帰りか忘れてしまったけど、「ジャズやかた」のBOSEのスピーカーからHORO盤のジョージ・アダムスの咆哮をO本君と一緒に聴いたのを思い出した。

BLUE NOTEへアダムス~ピューレン・カルテットは移籍してやがてSOMETHIN‘ELSEレーベルの看板アーティストの一人となるアダムス。

中村達也のニューヨーク・ユニットもSONY~PADDLE WHEEL盤のほとんどを買い揃えたが、そこではスタンダードやジャズマンオリジナルを奔放に吹きまくるアダムスの姿が残されている。

そんなアダムスだが、突然逝ってしまった。心臓発作だったか、?

リアルタイムでシーンの中心に出て行く姿を見守っていただけに、ショックだった。

この作品は1991年の吹き込みなので、最期の頃の録音に属すが、突然死だったので、演奏自体そんなことを一切予感させるものではない。

2曲目ロン・バートン作「VINE CITY」とブッチ・モリス作「LATINA LEE」がやはりいいですねぇ。

「LATINA LEE」はデイブ・バレル~デビッド・マレイのバージョンもあったはずだけど、

この演奏もビタースイートなテイストに仕上がった哀感あふれる演奏としてお薦め。

7曲目は「RHTTHM-A-NING」。全員の熱気溢れるソロが聴かれるが、特にグラハム・へインズとジョージ・アダムスのソロには耳を奪われる。

CAMERON BROWNとRONNIE BURRAGEのリズム隊は一見ミスマッチのような気がするが、意外にしっくり合っていて、歯切れの良いリズムセクションを形成している。

アダムスのアップテンポでの咆哮を聴きたければ、、1曲目「ENDLESS NIGHT」と5曲目「IMPULSE」がよいと思う。

メンバーはGEORGE ADAMS(TS)GRAHAM HAYNES(TP)PAUL ZAUNER(TB)RON BURTON(P)

CAMERON BROWN(B)RONNIE BURRAGE(DS)

録音は1991年4月1,2日 NYC

エリック・オラム・フォン・スペレケレセンと呼ぶのだろうか?

正確な日本語表記がわからないまるでクラッシックのジャケットの様なCDだけど、STUNTからリリースされた前作もよかったので、このアルバムも発売と同時に買ったはず。

なんといっても大好きなテナー奏者ボブ・ロックウェルが前作に引き続き参加していたことが購買動機のほとんどと言って過言でない。

1曲目の「NEW ORLEANS」はほんのり甘い食前酒、キールの様に酔わせてくれるナンバー。SPRECKELESENのタッチは繊細でありながら音の粒立ちがよく、歌心に溢れている。

OLE RASMUSSENのベースソロも素晴らしい。しかしこの作品ピアノトリオはこの1曲だけで、本番は2曲目からといってもいいと思う。

2曲目はSPRECKELSEN流インプレッションズ「INITIATIONS」。

モーダルな奏法も安定した実力を発揮していて危なげがない。セカンドソロはボブ・ロックウェル・コルトレーンの登場。最近はややコンサバ系のプレイが多くなってきているロックウェルだが、この素晴らしいテナー奏者の実力の真価が一番発揮されるのはこういう曲だと思う。デイブ・リーブマンやグロスマンみたいにクロマティックなフレーズの多用やスケールアウトする事もなく、マイケル・ブレッカーの如く超絶テクニックを展開するわけでもないが、このボブ・ロックウェルというテナー奏者、テナーの王道を一直線に進んでいく男気溢れたプレイをいつでも披露してくれる。

こういうアップテンポのモード曲でも歌心のあるフレーズを紡ぎだしていて、テクニックの為のテクニカルフレーズを吹かない点も気に入っている。

3曲目のバラード曲「EVERYTHING HAPPENS TO ME」では、べた付かないハードボイルドな歌心でいぶし銀のテナープレイを展開。ビリー・ストレーホーンの「MY LITTLE BROWN BOOK」でもそう。ビタースイートなんだなぁ、表現が。そこに痺れるのである。

ミディアムテンポで演奏される「IF I SHOULD LOSE YOU」「NIGHT AND DAY」もエンターテイメントと創造性がうまくバランスを保った好演。

SPRECKELSENの作品、5曲目、6曲目はそれぞれブルース曲、モード曲と続くがピアニストとしての才能を垣間見れる素晴らしいプレイが聴ける。

でも一番耳に残るのはボブ・ロックウェルのテナーサックス。

全体的にカルテット全体のグループ表現としても高水準の現代メインストリームジャズの王道を行くような演奏が展開されていることに大きな評価をしてもよいと思う。

メンバーはERIK ORUM VON SPRECKELSEN(P)BOB ROCKWELL(TS)OLE RASMUSSEN(B)

MICHAEL PAULSEN(DS)

録音は1999年1月21,22日 COPENHAGEN

MPBの1月号に掲載されていたのを見て興味深く思っていたCD。最初はジャケットの感じから70年代くらいの録音盤かなぁと思っていたが、新録と知って一層興味が湧いてきた。

いいタイミングで中南米音楽さんが20%OFFセールを実施中だったので、先週注文して届いてから毎日のように聴いている。

ジャケ写の様に、リズム隊+BS,TS,AS,TPのブラス陣にボーカリストといった布陣でブラジル音楽の名曲が演奏されていく。

ジョビン「O MORRO NAO TEM VEZ」エド・ロボ「CASA FORTE」と続きギターのGABRIELのオリジナル3曲目「DELMIRO Y ANINHA」のドリーミーなボーカルとブラスアレンジに60年代初頭のブラジルの卿愁が感じ取れ「これは、いいぞ!」と鑑賞に身が入りらインナースリーブを食い入るように見つめるが当然ポル語の為全くわからない。

4曲目ジルベルト・ジルの曲とあってエスニックな肉体の運動性の高めの曲・・・なんのこっちゃ?サビ部分で「TIM DOM DOM」にジョイントされてセルメン風テイストがなんとも心地よい4月の春風に吹かれているようで気分がウキウキしてくるような感じ。

シコ・ブアルキのバラード「CAROLINA」でクールダウンして、6曲目はインストナンバー。ジャズのような分析的な聴き方はブラジル音楽の場合、ほとんどしないのでこういう書き方はやめよう。

素晴らしい楽曲をほのぼのと、幾分ユルメなところもあるけど、要所要所はバッチリと決めた「GARRAFIEIRA」お薦めです、本当に。

今ジョビンの「LAMENTO NO MORRO」になった。

いい曲だわぁ、この曲!

一番のお薦めは3曲目です。お忘れなく!

録音は2002年

倉敷の「グリーンハウス」で買ったCDで、CHRIS POTTERとBILL STEWARTとのトリオによるお気に入りミュージシャン3人の演奏なので、即買いを決めた。

今度の「ジャズ批評」はテナートリオの特集らしいけれど、この盤や近々アップ予定のグロスマンのMUSIDISC盤、ジョー・ロバーノ~エルビンBLUE NOTE盤なんかは紹介されるのかな?そうそうジェリー・バーガンジィーのNINETY ONE盤も良かった記憶がある。

ボブ・ロックウェルのSTEEPLECHASE盤も忘れちゃなりませぬ。

どんな作品がラインナップされるのかと楽しみにしておこう。

このアルバム、1曲目「MR.DAY」からポッターの素晴らしいテナープレイが展開される。

コリーはひたすらランニング・ベースを推進し、スチュワートは小刻みなレガートに微妙なタイミングで入るスネアやシンバルの音で変化をつける。三者が自分の持分をわきまえたプロフェッショナルな仕事を完遂しているといったところか?

ポッターはリーダー作と違ってソロイストとして伸び伸びといつもより自由度高めのプレイ。

2曲目コリーのオリジナル「LONG LAKE」ではやや思索的な表現をみせ、ウネウネ感、浮遊感を伴ったフレーズや高音域の擦れ気味の音色のところなどに、ジョー・ロバーノからの影響を見出せる。

3曲目ポッターの作品「AURORA」自分のアルバムで以前吹き込んだ作品だが、ここでは小編成のトリオということもあって、各々奔放でスリリングなプレイを展開していて聴き物。

4曲目タイトル曲「THIS PLACE」もコリーの作品だが、自己の音楽表現において過去から未来への架橋的意味合いをこの曲で表現したかったそうである。

やや抽象度高めの曲かな?

5曲目「UGLY BEAUTY」でポッターはバスクラを使用。コリーのベースソロもフューチャーされながら、ユニークな解釈が試みられる。ポッターのソロはジミー・ジュフリーを連想させるところもある。

6曲目は「AIREGIN」、以前から何度となく共演を重ねている彼らにすれば、阿吽の呼吸で演奏できる好素材の一曲だろう。

7曲目「THE PEACOCKS」はポッターのバラード演奏家としての実力が覗える曲。

この難曲を思索的でメランコリック、ダークサイドな部分を臭わせた素晴らしい解釈で演じきる。ポッターは即興音楽家としてだけではなく、音楽をいかに自分に引き寄せ、独自のプレイを音楽に適応させていくかと言った創造性を保ちつつ順応していく能力が秀でたプレイヤーだと思う。

ゆえに、守備範囲が広く、それぞれに自分の個性を充分に発揮した演奏ができるのだ。

8曲目はオーネット・コールマンの「THE BLESSING」。6曲目と同じく彼らのショーケース的演奏。

10曲目は最低限の決め事のみでフリーな気分でプレイした1曲。

オリジナル作品とジャズメンオリジナルがバランスよく選曲された現代テナートリオのモデルケースとして幅広く聴かれてもよい作品だと思う。

録音は1997年9月

このCDは、倉敷の「レコード屋」で中古で入手した。

SJの新譜紹介欄でその存在をしって前から気にはなっていたので、買い求めた。

メンバー構成もお気に入りのミュジシャンだったのも要因。

峰厚介(TS)土岐英史(AS,SS)大石学(P)日野元彦(DS)にリーダー坂井紅介(B)。

坂井のベースプレイは随分と昔から「スピック&スパン」のアルバムなんかで聴き続けていたが、純然たるジャズのアコースティックなものは不思議と耳にした記憶があまりなかった。

このアルバム坂井の細身の体に似合わない、いやむしろ鋼のようにばねのある筋肉からうみだされるグルーブ感に富んだベースも聴き物だが、各人のソロがそれぞれ全員持ち味を活かして坂井の楽曲を120%理解した一体感のある、まるでレギュラーグループのように息のあったプレイを展開していて素晴らしい。

3曲目「EL SOL」大石のピアノが美しい。

南の島の乾いた空気感がでていて、べとつかない叙情感を表現しきっている。

5曲目がこのアルバムで一番の聞き物だと思う「WHO MEANS TO ME」。

ボッサリズムで演奏されるメロディーの部分で、峰のテナーに土岐のアルトが被さってなんともいえない独特の響きを発しているところが、ライナーのも書かれているがやはり最高です。

坂井紅介をケイコ・リーのサポートで2回くらい見ているが、一度こんなメンバーで自己のジャズグループで来広してくれないものだろうか?

冬の曇った昼下がりだろうか?ジャケにお金のかかっていないのがよく分かる公園をベースかついで向こうから歩いてくる坂井の姿のジャケットも意外とそれこそジャズっぽくて気に入っている。

録音は1997年1月

岡山の「ディスクトランス」でこのCDを発見した時、ジャケ裏のメンバーを見てその凄い面子に即買いを決めた。

サックス陣は文字通りオールスターズメンバー。

SAM RIVERS(SS,TS,FL)STEVE COLEMAN(AS)GREG OSBY(AS)CHICO FREEMAN(TS)GARY THOMAS(TS)HAMIET BLUIETT(BS)といった布陣。

TBではRAY ANDERSON,JOSEPH BOWIE,TPではRALPH ALESSI,JAMES ZOLLAR, BAIKIDA CARROLL,TUBAでBOB STEWARTなんかが参加している。

我が国ではBLUE NOTEの諸作や1964年のマイルス来日時のメンバーとして最も馴染みが深いであろう、サム・リバースは常にジャズの地平線を最前線で切り開いてきたジャズジャイアンツの一人だと考えているが、どうも我が国では過小評価されている気がしてならない。70年代ロフトジャズの立役者であるし、それ以降も常にライブにレコーディングに活躍してきた。現在すでに80歳を越えているにもかかわらず旺盛な創作意欲を維持し、実際吹き込みの数は最近物凄く多い。

最近もデンマークのSTUNTレーベルから新作をリリースしたばかり。

このCDはリバースの作品をラージアンサンブルで演じたものが収められているのであるが、オーソドックスなたとえば、サド=メルやベイシーの様な伝統的なスイング感のある誰が聴いても理解しやすい形態の表現がなされているものではない。

リバースのテナーサックスの演奏自体もちょっと聴いただけでは捕らえどころのない分かりにくいスタイルだと思うが、このビッグバンドのサウンドもそのリバースのサウンドの拡大版のようなものと考えていいのではないだろうか?

リバースのテナーは強烈な個性にも欠けるし、唯一無二のスタイルや音色をもっているわけでもない。それなのに何故か魅了されてしまうのである。

つまりこうなのではないか、リバースは小節やフレーズ単位の一般的なサウンドのとらえかたをしているのではなくて、ピース単位、いやアルバム単位、ステージなら一公演単位みたいな尺度でそれも一見自由気ままにやっているように見せて意外と細心の注意と計算をしながら自己の音楽を組み立てているのではないか?

このビッグバンドの演奏を聴いていて奔放にやっているようで意外と緻密なアレンジメントに基づいた演奏を聴くにつれあくまでも仮説、自論であるがふとこんなことを思いついた次第。

このCDも一枚まるまる聴いた後何か心に引っ掛かったものがじわじわと後になって拡大するリバースのテナーと同じ不思議さを味わえる作品だと思うのだが、いかがだろう?

GUINGAのそのユニークで豊穣な音楽に出会ったのは、1999年だった。岡山「ディスクトランス」の店主でありミュージシャンのN村さんに強く推薦されたからだ。

今までのブラジル音楽のどの作曲家にもあてはまらない、ユニークな楽曲、一聴分かりにくいんだけど何故か心に響いてくる少し変わったメロディー、ギターのテクニックに次第に惹かれていった。

それから数年経ち、去年EGEAのHPでクラリネットのGABRIELE MIRABASSIとのDUOによるGUINGA集がリリースされるのを知ってすぐにサニーサイドレコードへ注文したのだ。

EGEAレーベルの印象はエスニック風味の少し強い、地中海の潮風の香りがする海と空と太陽といったイメージをもっているのだけど、そのイメージがブラジルの都市から少し離れた郊外の家々で夜毎につま弾かれるヴィオランの響きといったイメージに見事にコンバインされて、サウンド的にミラバッシとギンガはまるで何十年の旧知の仲の様に調和のとれたデュエットを繰りひろげる。

秋にこのCDを手に入れてちょうど落ち葉の季節にカベルネソービニオンを飲みながら聴いたものだが、桜咲く今の季節に聴くのも良いかもしれない。

桜のピンク、暮れなずむ時間帯のオレンジと群青の中、金木犀のなまめかしい香りを嗅ぎつつ過ごすのにこの作品はうってつけかもしれない。

豊穣と平穏、拡散と収束、月と太陽、オレンジとブルー、ギンガのギターとミラバッシのクラリネットはそんな言葉遊びを連想させる一卵性双生児のような息のあった演奏を展開。

目を閉じて一度この二人の会話を聴いてみてほしい。

録音は2003年9月29,30日 10月1日 PERUGIA

このアルバム、GERARD HAGENトリオの名義になっているが、数曲スペシャルゲストの形でゲイリー・フォスターが参加しているので、聴いてみたくて福岡の「キャットフィッシュレコード」から入手した。

ゲイリー・フォスターのレコードはウォーン・マーシュとの共演盤などを含めて数枚所持しているが、コンコードから90年代半ばに出たCDを最後に最近の演奏を聴いていなかった。

結構学究肌の奏者で昔、ジャズライフ誌上でサックスセミナーのページを担当していた事もあったはず。ジャズライフの最初のサックス講師は、ルー・タバキン、次がデイブ・リーブマンだったなぁ。いつかの号でフラジオの運指が掲載されていてそれを見ながら練習したのも懐かしい思い出。

このCDに話題を戻そう。

1曲目から3曲目はごく普通のピアノトリオの演奏と言っておこう。

悪くもないが良くもない、こちらの琴線に今一歩引っ掛かってこないのだ。

4曲目「YOU AND THE NIGHT AND THE MUSIC」でフォスターが参加してカルテットに。

以前より角が取れてより歌うフレーズをプレイするようになって、リラックスした雰囲気を味わえる。音色は70年代以降のコニッツに似ているか?

5曲目のバラード曲なんか、スタン・ゲッツがアルトを吹いているかのようなムーディーで味わい深い大人のバラード演奏。ヘイゲンのピアノもカルテットの方が映えて聴こえるのはこちらの思い過ごしか?

6曲目アルバム表題曲「FAR HORIZON」でも歌心満載のアルトプレイが聴ける。

瞬間的にはいる高音のノートはやはりコニッツや後期ペッパーの音色に良く似ていると思う。

7曲目はケニー・バロンの名曲「VOYAGE」プロフェッショナルな演奏と言っておこう。

ベースソロから始まる「I HEAR A RHAPSODY」ではヘイゲンのエバンス~コリア、ハンコックを消化したこのアルバムで一番のソロが聴かれる。続くフォスターのアルトも白人アルトサックスの伝統を感じさせるプレイ。

9曲目ショーターの「BLACK NILE」はやや期待はずれ。

好きな曲にはついつい高いハードルを要求しがちなのかなあ?

9曲目はヘイゲンのソロで、映画のサウンドトラックに使われそうな曲で幕を閉じる。

メンバーはGERARD HAGEN(P)DOMENIC GENOBA(B)JERRY KALAF(DS)GARY FOSTER(AS)

録音は1998年1月9,10日 LA

このCDも値段が高かったが、1991年末に大阪の「ライトハウス」から通販で入手した。

グロスマンのテナートリオという事で即買いを決め込んだ。

確かテナートリオはREDの「WAY OUT EAST」以来のはず。

アルバム収録曲はスタンダード2曲とジャズマンオリジナル5曲で以下の様な曲が・・・

「MEAN TO ME」「REFLECTIONS」「WHIMS OF CHAMBERS」「IN WALKED BUD」「SOULEYES」「ANGELICA」「I FALL IN LOVE TOO EASILY」

この録音当時ほぼ完成したと思われるロリンズ7割コルトレーン3割の折衷スタイルで快調に吹き進んでいくといった感じで、アルバムの出来自体決して悪いものではない。

しかし、どうも引っ掛かるのである。

RED盤の一部や「LIVE AT SOMEDAY VOL.1」を除いて80年代後半のシーンにカムバックしてからのグロスマンのマナーに。

確かに一頃より安定したプレイが出来てバラードにおける感情表現も巧みになってアルバム一枚一枚の作品としての評価は一定の水準をクリアしているものがほとんどだろう。

でも何か面白くないのである。「ライトハウス」や70年代の少々エキセントリックな、時には鬼気迫る何が起こるか分からないハラハラ・ドキドキの怒涛のテナーブローイングや破綻してしまうのではないかと聴いているこちらが心配するような後先考えない天才性を感じさせる吹奏にスリルを感じグロスマンのファンになった私としては、なんか面白くないのだ。

老成といったら言いすぎだが、大人になった演奏パターンが読めてしまう最近のグロスマンのプレイに・・・

ほとんどのグロスマンのアルバムを収集するぐらいだから、大ファンを自称しても許されると思うのだが、大ファンだけについつい自分の好きなグロスマン像が肥大化して型にはめてしまっているのかもしれない。

ファンの勝手な思い込み、身勝手なのかも知れない。

でも、グロスマンのクレジットを少しでも発見したら今でも必ずCDを買っているが、ついつい期待してしまうのだ。

あの何かに取りつかれた様な切迫した、暑さで喉が渇ききって砂漠の中をオアシス求め、彷徨っている様な印象を抱かせる怒涛のサックスプレイが聴けるんではないかと思って・・・

録音は1990年9月16日 PARIS

MONから昨年リリースされたトロンボーンのワンホーンもの。

このCDは寺島さんがオーディオ雑誌かなにかで誉めていたで、知って「サニーサイドレコード」から通販で入手した。

実は、トランペットやトロンボーンのワンホーン物に目がないのであります。

このCDはLUDWIG NUSSの4枚目のリーダーアルバムになり、現在率いているレギュラーカルテットによる吹込み。ピアノは兄弟のHUBERT NUSSが担当している。

アルバム表題曲の一曲目「UPS&DOWNS」はミディアムテンポの今日のような初夏を感じさせる晴天のような爽やかな曲調のナンバー。

NUSSのトロンボーンの音色はさすが、WDR BIG BANDで長年ソロイストとして活躍しているだけあって、まろやかでハリがあり、同時に煌びやかなところもある花形奏者タイプ。

2曲目ではやくも幸せがおとずれる。「NIGHT OVER LAKE TARAWERA」。

静かな湖畔に夕闇迫って、明かりと暖をとる為の焚き火の炎がバチバチと火の粉をなって舞い上がる。そのオレンジ色と濃紺に染まった辺りの景観が微妙なコントラストを描いている。去りし日々を回想しながらゆっくりと時間が流れていく静かな湖畔の夜。

そんなイメージの絵が思い浮かぶバラードナンバー。

3曲目はうって変わってラテンロック調のナンバーで賑やかに。

4曲目は唯一のスタンダード「ALONE TOGETHER」。

音色に魅力があり唄心もバッチリなのでこういう曲を吹いて悪いはずがない。

ドラムの硬質に取られている音と温かいNUSSのボントロの音の対比が良くて録音的にも素晴らしいのではないだろうか?

6曲目の「`TIL THERE WAS YOU」も青春時代を想い懐かしむような爽やかで少し感傷的なテイストをもつミディアムテンポの曲。

NUSSの吹奏はマイルド、スムース&ウォーム。

全9曲。LUDWIG NUSSの素晴らしいトロンボーンと統率力、レギュラーカルテットの一体感を満喫できるワンホーンものとしてお薦めしたい。

メンバーはLUDWIG NUSS(TB)HUBERT NUSS(P)JOHN GOLDSBY(B)JOHN RILEY(DS)

録音は2003年9月28日

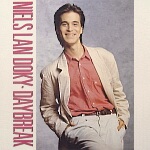

ニールス・ラン・ドーキーの初期盤で岡山のLPコーナーの通販リストを見てメンバーが興味深かったので買ったはず。

NIELS LAN DOKY(P)JOHN SCOFIELD(G)NIELS-HENNING ORSTED PEDERSEN(B)TERRI LYNE CARRINGTON(DS)というメンバー構成。

この頃ニールス・ラン・ドーキーはヨーロッパのピアノの貴公子といったイメージで輸入盤市場から口コミで次第に認知されていくが、今のヨーロッパピアノブームの昨今と比べたら当時1989年の状況は今ほど偏ったものでなく健全なものだったように思う。

だいたい、ジャズジャーナリズム、レコード会社、販売店がピアノトリオが売れるという(これが最も大きな理由と言えるだろう)理由からあまりにも偏った作品のリリース、販促がなされているのではないかと思う。

確かに素晴らしいピアノトリオ作品もあるが、それ以外に市場に紹介すべき作品が一杯あるように思う。

ピアノトリオを決して否定しているわけではないのだが、誤解を恐れずに書けば、ピアノトリオのフォーマットはジャズ本来の大木となるものではないと思う。

私だってピアノトリオを嫌いなわけではないし、ピアノトリオ作品を実際に数えたわけではないが結構まとまった数を所有している。

しかし、今の我が国の状況はどうみてもピアノに偏重していると思うのだ。

ピアノトリオ作品というのは制作サイドからすれば、低コストでドラム~ベースのリズムがしっかりしていてピアニストが必要最低限のテクニックを有していればそこそこのレベルの作品に仕上がり聴いている側もそこそこのサウンドに聴こえるという図式があると思うのだ。

そこには、低コスト、低リスク、高収益というビジネス面での戦略があまりにも見えてしまってしらけてしまうのだ。

そして何より問題なのはもっと市場に紹介されるべき重要作品が見過ごされる点にあり、ジャズの本質が間違って解釈、定着してしまうおそれがある点にあると思う。

話が最初から苦言になってしまったが、このニールス盤はジョン・スコフィールドの参加したカルテット作で、フレッシュなドーキーのピアノとスコフィールドのギターを楽しめる発泡酒の様に爽快感を味わえる一作。

録音は1988年9月18,19日

ジャンル別一覧

人気のクチコミテーマ

-

-

- 70年代サブカルチャー URC, ELEC, …

- まんだらけの優待のまんだらけZEM…

- (2023-06-24 23:18:46)

-

-

-

- 福山雅治について

- 福山雅治サインポスター掲示2『FUK…

- (2024-01-22 04:00:09)

-

-

-

- ギターマニアの皆さん・・・このギタ…

- 指先痛い、ギター弾きました

- (2024-01-13 20:34:00)

-

© Rakuten Group, Inc.