やきもの解説

志野焼

志野茶碗 銘『卯花墻』 〔国宝〕三井文庫蔵

志野焼は、 桃山時代

に 美濃

(岐阜県)の大窯で焼かれ始め、現在もその伝統は受け継がれている。 日本のやきものとして 初めて本格的に焼かれた白い釉(うわぐすり)のやきもの

、また、日本で初めて絵の描かれたやきものである。

その質感のやわらかさ、温もり、そして淡雪のような色合いは無類で、日本のやきものの中でも最も美しいと言う愛陶家も多い。

志野焼は、「もぐさ土」と呼ばれる粘り気のない白い土に、長石(ちょうせき)でつくった 白い釉 をかけて焼く。 すると土に赤い 火色 (ひいろ)が現れ、釉にも細かな 貫入 (かんにゅう《釉に入ったひびのこと》)が入ったり、「柚肌」と呼ばれる小さな孔が無数にあき、その変化を楽しむのが趣なのである。

その質感のやわらかさ、温もり、そして淡雪のような色合いは無類で、日本のやきものの中でも最も美しいと言う愛陶家も多い。

志野焼は、「もぐさ土」と呼ばれる粘り気のない白い土に、長石(ちょうせき)でつくった 白い釉 をかけて焼く。 すると土に赤い 火色 (ひいろ)が現れ、釉にも細かな 貫入 (かんにゅう《釉に入ったひびのこと》)が入ったり、「柚肌」と呼ばれる小さな孔が無数にあき、その変化を楽しむのが趣なのである。

信楽焼

信楽一重口水指 銘『柴庵』 東京国立博物館蔵

信楽焼は 日本六古窯

のひとつで、1250年の伝統を誇る 日本最古の産地

である。 奈良時代

、聖武天皇が紫香楽宮の造営に着手された時に、布目瓦や汁器の須恵器を焼かれたことに始まり、室町時代には茶陶として脚光を浴びた。 その後もタヌキの置物から食器、茶陶に至るまで、信楽焼独特の「わび」「さび」を残しながら今日に至っている。

赤い火色 に ざんぐりと焼けた肌 、ぽつぽつとあられのような 白い長石 (ちょうせき)の粒、苔のように降りつんだ灰かぶり、流下する緑釉・・・。千変万化の「景色」をまとう自然釉焼き締め陶の信楽は、昔も今も変わらず愛されている。

赤い火色 に ざんぐりと焼けた肌 、ぽつぽつとあられのような 白い長石 (ちょうせき)の粒、苔のように降りつんだ灰かぶり、流下する緑釉・・・。千変万化の「景色」をまとう自然釉焼き締め陶の信楽は、昔も今も変わらず愛されている。

京 焼

色絵藤花文茶壷 野々村仁清作 〔国宝〕

MOA美術館蔵

古都 京都で江戸時代初期から焼き続けられてきた

京焼は、華麗かつ精妙な陶磁器で、 和様の美のエッセンスの集大成

といえる。 貴族文化、町衆の粋、伝統工芸などが混然一体となって、洗練の極をつくり上げてきた。

京焼の特徴は、 色絵 が描かれていること。 その素地は地肌に細かい貫入が入ったクリーム色のものが多く、ここに色絵が施されて、やわらかさを伴う気品をまとうのである。

京焼は内外を問わず、 他窯の写しものも得意 とした。 例えば染付、色鮮やかな交趾(こうち)、古伊万里風、金襴手、青磁、三彩、魯山人風などなど・・・京焼に 「可ならざるはなし」 の状況を呈している。

その丹念な筆使いはどれも精巧で、「京」の技を存分に楽しむことができる。

京焼の特徴は、 色絵 が描かれていること。 その素地は地肌に細かい貫入が入ったクリーム色のものが多く、ここに色絵が施されて、やわらかさを伴う気品をまとうのである。

京焼は内外を問わず、 他窯の写しものも得意 とした。 例えば染付、色鮮やかな交趾(こうち)、古伊万里風、金襴手、青磁、三彩、魯山人風などなど・・・京焼に 「可ならざるはなし」 の状況を呈している。

その丹念な筆使いはどれも精巧で、「京」の技を存分に楽しむことができる。

萩 焼

古萩茶碗 銘『只楽』

俗に 「一井戸、二萩、三唐津」

という。 これは茶の湯で使う茶碗のランク付けで、朝鮮から渡ってきた井戸茶碗を除けば、日本で萩焼が最高ということになる。 確かに萩焼は、ざんぐりとした土に びわ色の肌

、細かい貫入など、きわめて 茶の湯の美意識

に適っているのである。

萩焼は、 桃山時代に毛利家の御用窯として 、山口県の萩で茶陶を焼く窯として興されたのがその始まりといわれている。

使ううちに味わいの変化するやわらかい焼き上がりの萩焼は、座辺において 楽しむ器 といえるだろう。

萩焼は、 桃山時代に毛利家の御用窯として 、山口県の萩で茶陶を焼く窯として興されたのがその始まりといわれている。

使ううちに味わいの変化するやわらかい焼き上がりの萩焼は、座辺において 楽しむ器 といえるだろう。

和菓子 |

和食器 |

和装小物 |

和家具 |

骨董・茶道具 |

和雑貨 |

ジャンル別一覧

人気のクチコミテーマ

-

-

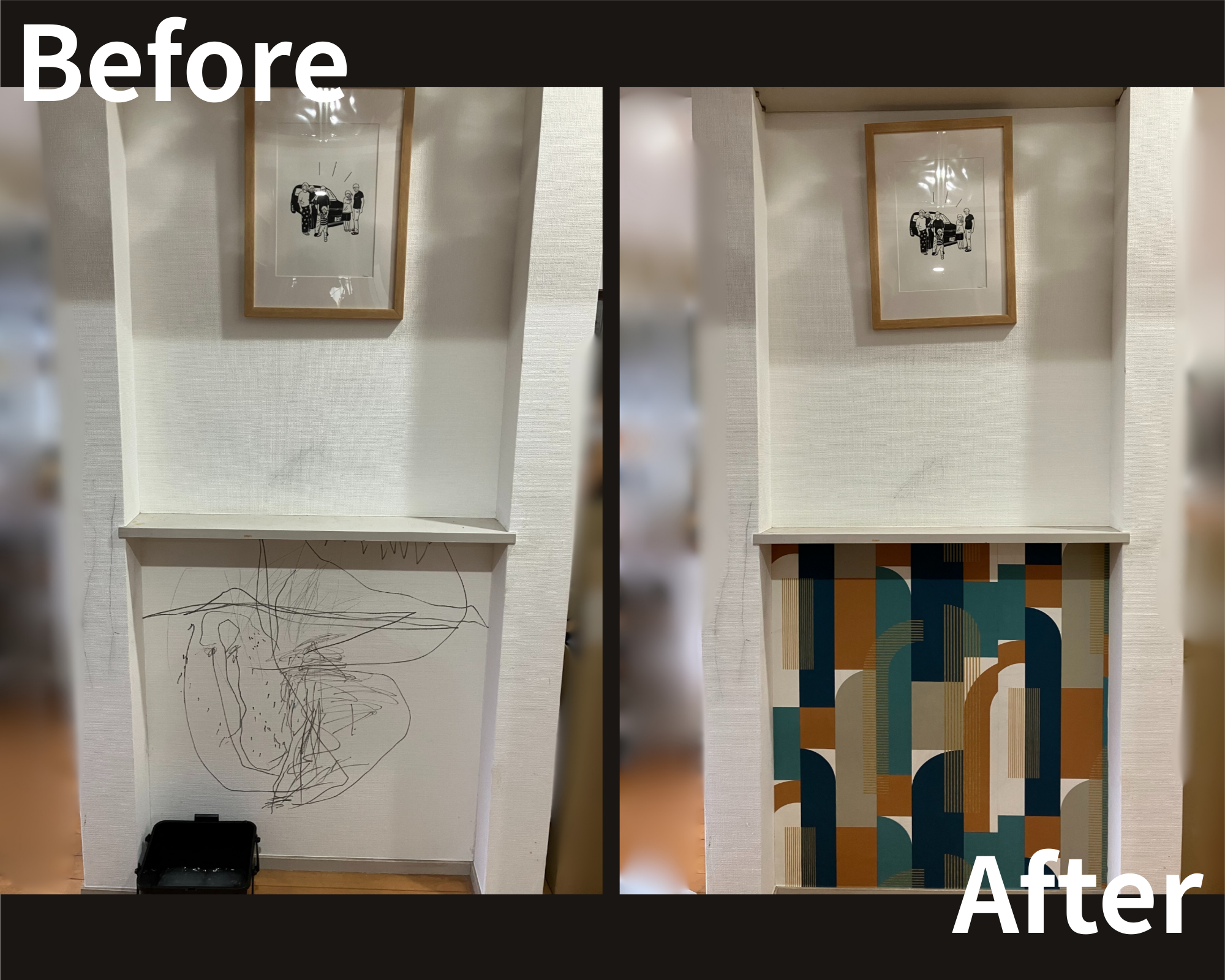

- DIY

- リビングDIY|落書きされたニッチを…

- (2025-11-27 10:30:04)

-

-

-

- 私なりのインテリア/節約/収納術

- クリスマスの飾りつけ キャンドルス…

- (2025-11-26 07:39:45)

-

-

-

- ◇◆◇節約 生活◇◆◇

- 料理のセンスのない専業主婦が作った…

- (2025-11-24 04:53:47)

-

© Rakuten Group, Inc.