2025年05月の記事

全16件 (16件中 1-16件目)

1

-

奈良と熊野の巨石を巡る旅23(大和から熊野へ)

石舞台古墳の取材で、とりあえず奈良のミッションは完了です。記念撮影。翌日(4月20日)は奈良の橿原から天河のそばの山の中を通って、熊野に向かいました。八咫烏に道案内されて佐野命(のちの神武天皇)が通ったであろう道の逆を行くわけです。しかしながら、ちょうど頃合いがよいので、熊野の話は後日改めてご紹介します。都合によりしばらくお休みしますので、悪しからずご了承ください。

2025.05.17

コメント(0)

-

奈良と熊野の巨石を巡る旅22(石舞台古墳)

飛鳥で最後に立ち寄ったのは、石舞台古墳でした。いつ見てもすごい巨石遺構です。天井石があることから、いわゆるドルメンと呼ばれている巨石建造物に分類することもできます。南南西にある開口部から中に入っていくことができます。巨石遺構の内部。水はけをよくするために傾斜と排水溝が施されています。ガイドの人が土木・運搬・巨石加工技術の高さについて説明してくれました。この石舞台から西北西の方角を眺めると・・・二上山が見えます。ここから見る夕日はきれいです。石舞台古墳は、藤原京の測量山で畝傍山の拝殿ともなった忌部山と二上山を結んだライン上にあることが地図からわかります。古墳の西から撮影した石舞台古墳の佇まい。エジプトのスフィンクスにどことなく似ていますね。7世紀前半に築造された一辺約55メートルの方墳、もしくは上円下方墳で、巨石を積み上げた横穴式石室となっています。使用されている30数個の巨石の総重量は役2300トンにもなるそうです。蘇我馬子の墓ではないかとみられています。(続く)

2025.05.16

コメント(0)

-

奈良と熊野の巨石を巡る旅21(飛鳥宮跡にたたずむ)

酒船石遺跡を見たついでに、飛鳥宮跡を見てきました。飛鳥宮(伝飛鳥板蓋宮)跡の説明板。ここには三時期の宮殿遺構が重なって作られていると書かれています。三期とは次の通りです。第一期が舒明天皇の飛鳥岡本宮。第二期が皇極天皇の飛鳥板蓋宮。第三期が斉明天皇の後飛鳥岡本宮と天武・持統天皇の飛鳥浄御原宮。このようなところです。北北西の方を向くと・・・奥の方に、右から順番に天香具山、耳成山、甘樫丘が連なって見えております。宮の中心部は、塀に囲まれた東西約158メートル、南北約197メートルの長方形の区画(内郭)で、大規模な掘立柱建物や石敷き広場などが見つかっているそうです。推古天皇から持統天皇に至る7世紀の約100年間は、歴代天皇の宮が次々と飛鳥の地に築かれたと『日本書紀』などに記されています。(続く)

2025.05.15

コメント(0)

-

奈良と熊野の巨石を巡る旅20(酒船石の謎2)

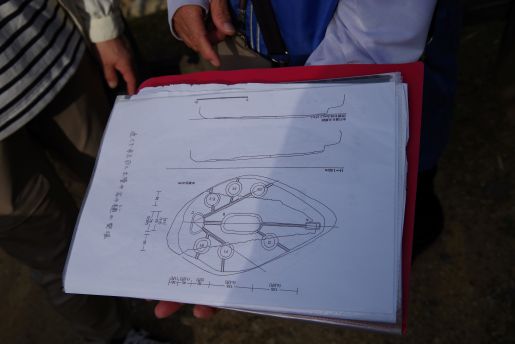

昨日紹介した、損壊した酒船石の復元図。わかりやすいようにそこだけ切り抜きましょう。水は右(東)から左(西)へ流れたわけです。現在の最も説得力のある仮説は、酒船石の一番右側の水たまり(図のC)に花びらとか木の葉を浮かべて水を流し、浮かべた花びらや葉がどの穴(石槽)に流れるかをみることによって、吉兆などを占ったのではないかというものです。まるで八卦を使った易占いのようでもありますね。ただ違うのは、結果は8つではなく7つしか卦がでないことです。水路は最初に左右と真ん中に別れ、左に流れた場合は三つの卦があり、右に流れた場合は二つの卦が得られ、中央に流れた場合は、そのまままっすぐに流されるか、右の水たまりに流れるかの二つの卦に分けられると解釈できます。ここまでで7つ。中央の楕円の水たまりにとどまるという卦があるのだとしたら八卦ともいえるのかもしれません。いずれにしても、占いの儀式、占いによる神託が酒船石という巨石装置を使って行われたのではないかという説が俄然、脚光を浴びるようになっています。それというのも、2000年の発掘調査によって、酒船石のそばから亀形石造物が見つかったことが大きいです。こちらがその見つかった亀形石造物です。右の湧水施設から流れ出た水は木樋を伝って、舟形石槽の水槽(右側の小判型石造物)に溜まり、さらに舟形石槽の小穴から流れ出た少量の水が亀形石槽(左の石造物)の「亀の鼻」から入り、「亀の背中」の水槽に溜まる構造になっています。構造物の全体は下の写真のようになっています。この右の丘を登ったところに酒船石があります。上の写真でいうと、丘を登り切った右奥の林の中に酒船石があります。構造物もそちらの方角を向いていますね。つまり丘の上にある酒船石と、丘のふもとにある亀形石造物はセットになっていることがわかるわけです。亀形石造物が谷底の深いところにあることや、周囲を石垣や石敷きで閉ざされた空間であったことから、水が流れるのを見て楽しむ場所ではなく、天皇の祭祀にかかわる重要な場所であったことがうかがえます。おそらく天皇あるいは巫女がここの水で禊をして、酒船石まで歩いて登り、占いによって神託を受け取ったのではないかと推定されています。この酒船石と亀形石造物を含む一帯の構造物は「酒船石遺跡」と呼ばれ、『日本書紀』斉明天皇2年の条に記載のある「宮の東の山の石垣」のことではないかと考えられています。(続く)

2025.05.14

コメント(0)

-

奈良と熊野の巨石を巡る旅19(酒船石の謎1)

飛鳥寺の次は、県立万葉文化館の駐車場に車を停めて、酒船石を見に行きました。これがその酒船石。円や楕円のくぼみがあって、それらが細い溝で結ばれています。不思議な形をしていますね。長さ5・5メートル、幅2・3メートル、高さ約1メートルあります。当初は、酒を絞る槽とか、油や薬を造るための道具なのではないかと考えられていましたが、この石の東40メートルのやや高い場所に、ここに水を引くための土管や石樋(せきひ)が見つかったんですね。上の写真の手前側から、丸い溝に水を流し込んでいたようです。上の写真でいえば、左側がやや高くなっており、水は左から右に流れたことになります。実は、この石造物は横幅(南と北)の部分が欠損していることがわかっています。実際の形は次のようだったと考えられています。セフィロトの木のような図形が現れましたね。次回はこれで何をしたかについて、思索してみましょう。(続く)

2025.05.13

コメント(0)

-

奈良と熊野の巨石を巡る旅18(飛鳥寺参拝)

次に向かったのは飛鳥寺。飛鳥水落遺跡からは、このような古い街並みを歩いて飛鳥寺へと向かいました。飛鳥寺見えてきました。飛鳥寺の縁起。崇峻天皇元年(588年)に蘇我馬子が創立した日本最古の本格的寺院と書かれています。飛鳥寺の釈迦如来像。推古天皇が鞍作鳥に造らせた日本最古の仏像だそうです。ただし損傷が激しく、後世の補修を受けているとのことです。境内にある万葉池。水をかけて祈るとご利益があるそうです。境内の鐘楼の鐘を鳴らしている方もおられました。(続く)

2025.05.12

コメント(0)

-

奈良と熊野の巨石を巡る旅17(水の迎賓館)

飛鳥資料館の後は、明日香村埋蔵文化財展示室と噴水が出土した石神遺跡を訪れました。石神遺跡の案内板。1902年と03年に明日香村大字飛鳥の「石神」と呼ばれる水田から、昨日紹介した須弥山石と石人像の噴水2基が見つかったと書かれています。隣接する飛鳥水落遺跡からは、日本初の水時計台跡が見つかっており、おそらく『日本書紀』に記されている「飛鳥寺西に設けられた外国使節団を迎えるための饗宴の場」、すなわち「迎賓館」であったとみられているようです。下の写真3枚が水落遺跡の写真です。円形の穴は柱を設置するための礎石なのですが、面白いのは穴の開いた24個の礎石同士をつなぐように大きな石材が並べられていることです。これによってかなり堅固な建物が建造できたといいます。水落遺跡から見つかった24本の柱によって支えられた総柱建物の中には水時計が設置され、時を告げる鐘も併設されていたのではないかと考えられています。そのミニチュアモデルは飛鳥資料館にも展示されていますので、ご覧になると面白いのではないかと思います。石神遺跡の跡です。右奥に見えるのが天香具山で、中央奥に耳成山が見えます。耳成山のアップ。測量に使われたことは明白ですね。この山の手前に藤原宮の大極殿が建てられたわけです。(続く)

2025.05.11

コメント(0)

-

奈良と熊野の巨石を巡る旅16(飛鳥資料館訪問)

藤原京資料室館、藤原宮跡資料室を訪れた後、藤原京時代からさかのぼり飛鳥京時代へとタイムスリップしていきます。最初に訪れたのは、ここ。奈良文化財研究所飛鳥資料館です。庭園には、飛鳥時代に造られたとされる亀石や猿石などの石造物の実物大のレプリカが一堂に集められています。そして建物の中には、実物の重要文化財が展示されています。飛鳥時代の噴水石造物「石人像」。口のあたりから水が噴き出す仕組みになっていました。そしてこちらも実物の「須弥山石」。これも噴水で、訪問者は石から水が噴き出すのを見て驚いたのではないかと考えられています。二つとも近くにある石神遺跡から出土しています。こちらはキトラ古墳壁画天文図の復元トレース図。展示物は非常に充実しているなと感じました。(続く)

2025.05.10

コメント(0)

-

奈良と熊野の巨石を巡る旅15(忌部山と布勢の円山)

大和三山と関係がある話として、旅の後でわかったことがあります。それは畝傍山の南西に位置する忌部山ですね。標高108.5メートルの小さな山で、頂上付近には八王子神社があります。地図でいうと、左下の山ですね。この山がなぜ大事かというと、大和三山を二等辺三角形とみなして頂点の畝傍山から下した対辺の耳成山と香具山の線分を垂直二等分する夏至の日の出ライン上に忌部山がいみじくも配置されているからです。忌部山は、畝傍山の拝殿とみなすこともできます。私はこうした山は間違いなく測量するための山でもあったと考えていますが、こうした測量山の痕跡は「竹内文書」の聖なる山や巨石を結んだ直線上にもしばしば見受けられます。一つは拙著『竹内文書と平安京の謎』(成甲書房刊)62ページの地図に記された⑤の「布勢の円山」です。布勢の円山は、なんと偶然にも私の姓と同じ富山県氷見市布施にある標高20メートルの、本当に小さな丘のような山です。『万葉集』では水海に浮かぶ島としてうたわれていますから、昔から注目されていた目標物(測量点)であったことは明らかですね。そして何よりも測量的なのは、古代神殿の跡とされる富山・立山町の尖山と、武内宿禰の墓所がある二上山の山頂を結んだ直線上に位置していることです。非常に橿原市の忌部山に似ています。このことは、「竹内文書」の中で聖地として描かれている尖山、二上山、天柱石を結んだ正三角形が、羽根という地名とともに単なる偶然によってできた直線や図形でないことの傍証にもなるわけです。そのほかの測量の痕跡としては、通常見る山はちょっと形が対称形でなくても、そこでしか三角形に見えない場所にラインが引かれていることも測量の傍証となります。藤原宮跡からみた畝傍山がまさにそれですね。そして『竹内文書と平安京の謎』にも書きましたが、イギリスの聖マイケルライン上のバロー・マンプから見たグラストンベリー・トールの関係が、忌部山から見た畝傍山、あるいは藤原京から見た畝傍山の関係に酷似しています。グラストンベリ―・トールも畝傍山同様に、横(ととえば南)から見ると、スフィンクスのようにライオンが伏して座っているときの体の部分のように見えますが、ライン上から見ると三角形に見えるのです。そこには測量の軸となる直線の存在が浮かび上がってきます。伊豆半島の下田富士の山頂に登ったとき、隣の寝姿山の頭の部分に当たる三角形の武山の両脇の海の彼方に、富士山と見まがうくらい美しい三角形の山が二つ海上に見えたことは偶然ではないことがわかります。その二つの山は、実は利島と鵜渡根島であり、下田富士の山頂からでないと三角形に山に見えません。しかも夏至の日没ラインであり、冬至の日の出ラインでもありました。つまり聖なるラインだったわけです。古代測量士たちはそこに意味を見出し、そのライン上に巨石を置いていったように思います。そしてそれを私に確信させるために、3と7の「山火賁」と「山岡正」というメッセージが降りてきたのではないでしょうか。(続く)

2025.05.09

コメント(0)

-

奈良と熊野の巨石を巡る旅14(大和三山の秘密)

藤原京資料室には藤原京のミニチュア模型が展示されていました。南の朱雀門側上空から眺めた風景ですね。南中線に沿って藤原宮・大極殿が建っており、正面奥、少し左にはずれた場所に耳成山が見えます。右端に見えるのが天香具山で、畝傍山と三輪山を結んだ直線(夏至の日の出ライン)が南西から北東へと斜めに藤原京を横切っていることがよくわかります。次に訪れた奈良文化財研究所藤原宮跡資料室にもわかりやすい展示がありました。真ん中の小さい緑が藤原宮のあるところで、今度は左下に畝傍山が写っています。空から見ると、とても三角形に見えませんが、藤原宮から見ると、きれいな三角形に見えるわけです。中央上の耳成山は円錐形ですから、どこから見てもきれいな三角形ですね。藤原京の測量は、のちの平城京造営の際にも使われたことが次の図からわかります。藤原京から伸ばした上ツ道、中ツ道、下ツ道が平城京の軸に重なっていますね。下ツ道が平城宮・大極殿を貫いています。ついでに言うと、平城宮は滋賀の三上山(近江富士)、京都の三上山(恭仁宮の真北にある測量山)、それに二上山を結んだライン上に建造されました。大和三山のほかに、三輪山、二上山、三上山といった神の山を結んだ聖なる場所に都を造ったわけです。神の山を結んで神の力を呼び込むことを、タカミムスビといったのではないかと私は考えています。奈良文化財研究所藤原宮跡資料室に展示されていた当時の「貴族の食事」。藤原京では毎年元旦に天皇が群臣から祝賀を受ける「元日朝賀」という儀式があったことが『続日本紀』に記されていますが、2016年にその儀式に使った見られる七基の柱穴が見つかりました。大極殿院南門に烏(う)(カラス)と日・月、四方をつかさどる四神(青竜、朱雀、玄武、白虎)の7本の幢幡(どうばん)を立てたとあることから、7本の幢幡の穴であると思われます。そのうちの一つ烏形の幢の模型。神武を大和の地に導いたとされる三本足の八咫烏を模していますね。もちろん、ヤタガラスは鳥ではなく、人でした。アヂスキタカヒコネ。京都ではタケツノミ(タケチヌツミ)としてよく知られていますね。三島溝杭耳(ミゾクイミミ)、陶津耳(スエツミミ)とも呼ばれ、これを耳に成ったと解釈すれば、耳成山は八咫烏の山です。ついでに言うと、同様に神武を助けた高倉下は天香(具)山命のことです。大和三山は、畝傍山(神武)が、耳成山(八咫烏)と天香具山(天香山)の二人に助けられたことによって統一王朝ができたことをいみじくも象徴していると考えることができるわけです。だから三部族の和の象徴である三輪山の日の出を特別の日(夏至)に拝むように藤原宮が造られたのではないでしょうか。(続く)

2025.05.07

コメント(0)

-

奈良、熊野の巨石をめぐる旅13(藤原京と大和三山、三輪山、二上山)

やってきました藤原京跡に。林の右奥に見えるのが大和三山の一つ天香具山ですね。そして藤原宮・大極殿跡の北側に見えるのが・・・大和三山の一つ、耳成山です。上の写真では、中央のこんもり茂った森の左奥に見える三角形の山がそうです。そうして一番見やすいのが畝傍山。普段紹介されている台形状の畝傍山と異なり、藤原宮から見ると、きれいな三角形の山に見えます。耳成山と似ているので、一瞬間違えてしまうほど似ています。逆に言うと、畝傍山がきれいな三角形の山に見える位置に藤原宮を建造したともいえるわけです。で、大和三山を畝傍山を頂点とする二等辺三角形ととらえて、その垂直二等分線が示している山がこちら。藤原京の北東にそびえる、大物主の神が宿る聖山・三輪山です。上の写真の中央奥にうっすらと見えるなだらかな三角形の山が三輪山です。畝傍山から見ると、藤原宮の向こう側に三輪山が見えて、そこから夏至の日の出が昇ることになるわけです。で、夏至の日の夕日がどこに沈む方というとこちら。遠くに見える二上山に沈むわけです。では、橿原市の藤原京資料室に行ってそれを確認しましょう。(続く)

2025.05.06

コメント(0)

-

奈良、熊野の巨石をめぐる旅12(橿原の日の出)

翌4月19日。夜明け前。午前5時40分ごろ、宇陀の山々の方角から日が昇ります。まるで絵のようですね。宿泊施設からは耳成山と・・・畝傍山が見えます。大和三山のうち天香具山は建物があって見えませんでした。この日はその大和三山に囲まれた藤原京跡を訪れます。(続く)

2025.05.05

コメント(0)

-

奈良と熊野の巨石を巡る旅11(益田岩船)

この日(18日)は昼から飛鳥地方に入り、三輪ソーメンから始まって箸墓古墳、牽牛子塚古墳。天武・持統陵古墳、鬼の雪隠、鬼も俎、高松塚古墳、キトラ古墳と回ってきましたが、そろそろ日も傾いてきました。そこで、最後に向かったのは、牽牛子塚古墳から直線距離で600メートルほどしか離れていない北西の山に中にある花崗岩でできた謎の巨石・益田岩船です。岩船山頂上付近の竹やぶの中にたたずんでいます。私にとっては、確か3度目の訪問。近づくと彫られた無数の跡があります。大きさは東西11メートル、南北8メートル、高さ(北面)4・7メートルで、頂上部に二つの方形の穴が穿たれていると書かれています。高いところに登ってその穴を見てみましょう。このような穴です。きれいに切り取られたようになっていますね。この岩の用途は不明ですが、頂部平坦面を90度回転させて横口式石槨(せっかく=棺を入れる外箱)にしたとの説が有力なようです。ほかの説としては、この地に築造された益田池の台石説や物見台説があるとも書かれていました。この格子状の整形痕は巨石を平滑にするための途中経過を物語っているのかもしれませんね。完成形がどのようなものであったかを含めて、用途は謎のままということのようでした。これでこの日の旅は終わり。橿原神宮のそばに泊まりました。(続く)

2025.05.04

コメント(0)

-

奈良と熊野の巨石を巡る旅10(キトラ古墳)

高松塚古墳の次は、そこから南に1・5キロほど離れた場所に築かれたキトラ古墳です。この丘の上に鎮座しているのが高松塚古墳と同じ二段式円墳のキトラ古墳です。高松塚古墳と同時期の7世紀末から8世紀初めに建造されたとみられます。実際、見つかった壁画には四神が描かれており、同古墳と似た作りになっています。キトラは亀虎のこととされ、四神の玄武と白虎に由来すると考えられています。高松塚古墳よりも丸さが強調されている感じを受けます。下に地形と古墳の形がわかるように復元模型が設置されていました。古墳というより、空飛ぶ円盤のように見えます。被葬者は不明。やはり天武天皇の皇子説があります。キトラ古墳壁画体験館には壁画の複製画や古墳の形の模型図などが展示されておりました。(続く)

2025.05.03

コメント(0)

-

奈良と熊野の巨石を巡る旅9(高松塚古墳2)

高松塚古墳は、藤原京期(694年 - 710年)に築造された終末期古墳で、極彩色の壁画が発見されたことで一躍注目されるようになりましたね。ご覧のように、直径約23 m(下段)及び約18 m(上段)、高さ約5mの二段式の円墳です。被葬者は不明ですが、建造時代から考えて、第40代天武天皇の皇子である忍壁皇子や、高市皇子ではないかとされているようです。この高さ5メートルの二段式円墳の中に、凝灰岩の切石で組み立てられた石室(南北の長さが約2・6メートル、東西の幅が約1・0メートル、高さが約1・1メートル)があり、その四方と天井に極彩色の壁画(ただし南壁に描かれたとみられる朱雀は盗掘で破壊された穴のため、判明しない)が見つかったわけですね。それにしてもこの円墳の佇まいは、イギリスのマーリンの丘やシルベリー・ヒルといった人工マウンドに似ていますね。今度、それらの写真も再掲します。高松塚古墳のそばから見た風景。右手奥の山の中腹に、先ほど訪れた牽牛子塚古墳が見えます。拡大しましょう。中央の白っぽいピラミッドが八角形の牽牛子塚古墳ですね。斉明天皇は天武天皇の母親ですから、被葬者が天武天皇の皇子だとしたら、おばあちゃんのお墓が見える場所に建造されたことになります。(続く)

2025.05.02

コメント(0)

-

奈良と熊野の巨石を巡る旅8(高松塚古墳1)

天武・持統天皇陵の次に車を停めたのは、高松塚古墳。駐車場から歩いて高松塚壁画館に向かいます。途中、三角形のお結び型の石があったので撮影。壁画館内に展示されていた壁画の複製。同じく壁画に描かれていた四神の由来についても書かれたパネルが展示されておりました。陰陽五行説といい、八角形といい、易経の影響をかなり強く受けていることがわかります。で、実際の高松塚古墳はこちらです。次回はこの古墳についてじっくり見てゆきましょう。(続く)

2025.05.01

コメント(0)

全16件 (16件中 1-16件目)

1