2025年10月の記事

全23件 (23件中 1-23件目)

1

-

奈良・熊野の旅(最終回)

鳳来山東照宮の参拝をもって、今回の旅は終わりです。その日は浜松に宿泊しました。ホテルから眼下に東海道新幹線の駅が見えました。そして夜はうな重をいただきました。(終わり)明日から少しブログをお休みします。

2025.10.28

コメント(0)

-

熊野の旅22(鳳来山東照宮と鳳来寺)

訪れたのは、家康を祭った東照宮でした。徳川家康を御祭神としている東照宮は日光や久能山の東照宮が有名ですが、ここの東照宮も結構趣がっていい感じです。愛知県新城市の鳳来山にあるので鳳来山東照宮と呼ばれます。第三代将軍家光によって発願され、第四代家綱のとき(1651年)に完成したと書かれています。()前回、「静岡県の山の中」と書きましたが、「愛知県の山の中」の間違いでした。お詫びして訂正いたします。参道の階段。番所址。当時は通行手形がないと参拝できなかったので、この番所でチェックされたそうです。そしてこちらは・・・鳳来寺。ここも険しい山の中腹に建てられておりました。(続く)

2025.10.27

コメント(0)

-

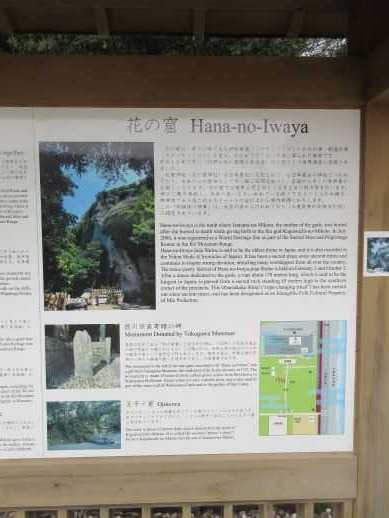

熊野の旅21(愛知県の山の中)

4月21日の徐福公園から再び22日のブログに戻ります。東京方面に帰る途中、まっすぐ帰るには遠すぎるので、静岡県に立ち寄ることにしました。その際、訪れたのが、この愛知県の山の中。しばらく歩くと、遠くの崖に建物が見えてきます。まるで崖にへばりついているように見えます。反対側の風景はこんな感じ。さらに歩くと、建物の輪郭がはっきりしてきます。お寺か神社があるようですね。現場に到着。神社ですね。何か書いてあります。(続く)

2025.10.26

コメント(0)

-

熊野の旅20(徐福公園)

4月21日に潮岬から熊野に帰る途中、和歌山県新宮市にある徐福公園に立ち寄ったのを忘れていましたので、写真を紹介しておきます。徐福の像。徐福の墓の説明板。徐福の墓。徐福の墓は三重県羽田須にもありましたから、少なくとも熊野周辺には二つはあるわけですね。以前「徐福の会」に出席したときにも、そのような話をされていました。次回は再び4月22日に戻ります。(続く)

2025.10.25

コメント(0)

-

熊野の旅19(獅子巌)

虫喰岩を見た後は、一路熊野へ。前日と同じホテルに宿泊、近くで買い物をして夕食を済ませました。翌4月22日。この日は、東京方面に帰る日です。途中、面白そうな場所に停まりながら、のんびりと車を走らせました。最初に立ち止まったのは、こちら。獅子巌と呼ばれている奇岩です。獅子というよりゴジラみたいですね。高さ約25メートル、周囲約210メートルの岩塊で、地盤の隆起と海蝕が生み出した奇観であると書かれていました。海に向かって吠えている図式ですね。雲間から日の柱が立っています。確か湯河原にもあったと思いますが、ここにも三つ岩が沖合にあります。三つ岩とゴジラ。いい感じで収まっています。(続く)

2025.10.24

コメント(0)

-

熊野の旅18(虫喰岩)

一枚岩の後向かったのは、高池の虫喰岩です。その名の通り、高さ20メートルの壁面一面に大小無数の虫食いのような穴が開いています。岩の小さな隙間に塩分を含んだ水が入り込むと、水分が蒸発した後、塩分だけが岩の中に残り、塩などの結晶ができます。その結晶が大きくなると、岩の表面がはがれ、穴が開くという仕組みだそうです。自然によって造形された岸壁ですね。人の顔をした彫刻のように見えます。こちらも変わっていますね。これも顔のようです。自然彫刻美術館といったところでしょうか。(続く)

2025.10.23

コメント(0)

-

熊野の旅17(一枚岩)

本州最南端の潮岬から熊野に戻る途中、いくつかの道の駅と巨石群を見て歩きました。最初はこちら。古座川狭の一枚岩です。高さ100メートル、幅500メートルの割れ目のない巨大な一枚岩であると書かれています。約1500万年前に発生した大規模な火山活動の際、陥没した地面に沿って上昇してきたマグマや火山灰の一部が、地表に噴出する途中で固まった岩が基になっているそうです。その当時は地中にあった岩石が、長い年月をかけて隆起と浸食を繰り返して地表に現れたのがこの一枚岩とのことです。すごい迫力ですね。しばらく見上げて、見入ってしまいました。地元には、岩を食い散らす魔物を撃退した守り犬伝説があり、4月19日前後と8月25日前後の数日間、夕日を受けてその守り犬の影が一枚岩に浮かび上がるのだと書かれておりました。21日の夕方も守り犬が浮かび上がったかもしれませんが、熊野に戻らなければならなかったので、一枚岩を後にしました。(続く)

2025.10.22

コメント(0)

-

熊野の旅16(本州最南端の出来事)

本州最南端の紀伊半島の潮岬。そこから見た太平洋です。大海原ーー。目印になるような島がありませんね。しばらく散策していると、季節外れの鳴き声が聞こえてきます。まだ4月21日だというのに、なんと蝉の声。地元の人も驚いていました。「最南端」には夏がすでに訪れているようでした。ここで折り返して、熊野方面に戻ります。(続く)

2025.10.20

コメント(0)

-

熊野の旅15(潮岬へ)

奇岩群の橋杭岩。次のように形成されました。泥岩にマグマが入り込んで、そのマグマが冷えて固まると火成岩になります。その後、海底が隆起して波の浸食により泥岩が削られて、橋杭岩のような火成岩が残されたというわけです。段々潮が満ちてきましたね。干潮の時には渡れた場所も水浸しに。再び孤島のようになりました。さて、さらにここから南に進みます。そして着いたのはこちら。潮岬。本州最南端の岬です。(続く)

2025.10.19

コメント(0)

-

熊野の旅14(橋杭岩)

熊野那智大社から南に車で約1時間。到着したのはこちらです。紀伊半島南端の串本町にある橋杭岩という奇岩群です。大小約40の奇岩が橋脚のように海上に並んでいるんですね。上の写真では右奥に紀伊半島と紀伊大島を結ぶくしもと大橋が見えていますね。串本は本州最南端の街です。お昼前でしたが、ここで海鮮丼を食べたように記憶しています。(続く)

2025.10.17

コメント(0)

-

熊野の旅13(飛瀧神社)

那智大社では、那智の滝自体がご神体になっています。その名も飛瀧(ひろう)神社。落差133メートル、銚子口の幅13メートル、滝壺の深さ10メートルと書いてあります。風向き次第では滝のしぶきがここまで飛んでくるとか。まさに飛ぶ水龍という感じがします。参道も熊野古道という感じの雰囲気のある道でした。神倉神社に登ったのが午前8時16分、那智大社にお参りしたのが午前9時40分。那智の滝では、午前10時10分ごろでした。まだまだ時間がありますね。そこで、ここからさらに南に進むことにしました。(続く)

2025.10.16

コメント(0)

-

熊野の旅12(那智の滝)

昨日の写真では那智の滝は写っていませんでしたね。那智の滝は・・・この奥から見えます。ほらこの通り。ここでまた楽をさせてもらって、車で移動。那智の滝の駐車場に車を停めて、そこから階段を下りてゆきます。駐車場からは歩いてすぐです。奥の方に滝が見えていますね。ほどなく到着。豪快な那智の滝でした。(続く)

2025.10.15

コメント(0)

-

熊野の旅11(熊野那智大社)

神倉神社の後はこちらに向かいました。熊野那智大社です。ちょっと楽をさせてもらって、山頂近くの駐車場に停めさせてもらいました。だから神倉神社から1時間ほどで着いてしまいました。ここにも八咫烏が祀られていますね。別名タケツノミ。アヂスキタカヒコネがタケツノミ(スエツミミ)になったので耳成山になったと読むわけです。さきほど通った鳥居を越えて、今度は下山します。目指したのは下の写真の左奥にあるもの・・・那智の滝です。(続く)

2025.10.14

コメント(0)

-

熊野の旅10(神倉神社からの風景)

急にパソコンの写真編集ソフトが使えなくなったので苦戦しましたが、別のソフトに変えたらようやく使えるようになりました。結構面倒くさいですね。さて、神倉神社から見た景色です。ソフトが違うので縮小比率を失敗して大きめになりました。段々と縮小されて・・・この辺で元に戻っていますね。それにしてもすごい巨石でした。ここからの眺めも最高でした。神倉神社とご神体石を後にしました。(続く)

2025.10.13

コメント(0)

-

熊野の旅9(神倉神社のご神体)

神倉神社は、熊野三山と違って登りの道がかなりきついです。鳥居をくぐると、急こう配の石段が山上まで538段続きます。こちらがその石段。写真で見るより、はるかに急斜面です。最低でも運動靴を履かないと危ないです。私はウォーキングシューズを履き、登山でやるように必ず三点を確保して登ってゆきました。途中に山ツツジが咲いておりましたので、そこで休憩。さらに登ってゆくと、ようやく頂上付近の構造物が見えてきました。赤い鳥居ですね。その鳥居の先には・・・神倉神社です。その右に鎮座している巨石が、ゴトビキ岩と呼ばれるご神体です。(続く)

2025.10.11

コメント(0)

-

熊野の旅8(高倉下の山)

翌5月21日。この日は朝から晴れでした。この日最初に向かったのは、こちら。知る人ぞ知る神倉神社です。御祭神は高倉下(タカクラジ)と天照大神。高倉下は、天香(具)山の別名ですね。神武東征の際、劣勢の神武軍を助けた功労者。饒速日と天道日女の間に生まれました。大年神流出雲族と天孫日向族の間の子ですから、八咫烏とともに、新しい大和王朝誕生のキャスティング・ボートを握っていた重要人物でした。神武天皇が高倉下から神剣をもらい受けた際、神倉山へ登ったのではないかとする説もあるそうです。(続く)

2025.10.10

コメント(0)

-

熊野の旅7(熊野灘の海岸線)

私が竹内睦泰氏が口伝継承したという『帝紀』の内容で非常に驚いた一つがナガスネヒコが徐福の末裔であると伝わっていることでした。長い脛を持つのですから確かに異なる部族の王なのだろうなとは思っていましたが、徐福説はその時初めて聞きました。私が「何か根拠はあるのですか」と聞いたら、竹内氏は「当時彼らは中国製の弩(ど)という強力な武器を使っていたからだ」と言います。竹内氏によると、それは機械仕掛けの弓のような武器で、だれでも簡単に狙いを定めることができて、射程距離も弓よりもはるかに長く速いのだそうです。神武天皇の兄イツセも、この武器によって命を落としたともいいます。まあ、そのような伝説の地がここにあるわけですね。徐福の墓から見た風景。徐福一行が上陸したかもしれない熊野灘の海岸。この日(4月20日)はこの近くのホテルに泊まりました。(続く)

2025.10.08

コメント(0)

-

熊野の旅6(ハタにある徐福の墓)

花の窟の後、さらにちょっと北に進んで、あまりガイドブックにも紹介されていない重要な場所を訪れました。それがこちら。徐福の墓です。三重県熊野市の波田須というところに鎮座しております。「波田(はた)」ですから、秦氏と関係が深いということですね。秦氏は始皇帝の子孫であると称しておりますから、その始皇帝から名を受けて不老不死の妙薬を蓬莱島(日本)に旅立った徐福は当然関係があるわけです。言い伝え通り、徐福がこの熊野に上陸した可能性は十分にあると思っています。(続く)

2025.10.08

コメント(0)

-

熊野の旅5(日本最古の神社)

新宮大社をお参りした後は、その日の宿屋に向かったのですが、途中に面白い巨石があるというので立ち寄ることにしました。三重県南部の熊野市にある「花の窟(いわや)」です。すごい巨岩がそそり立っております。そこにあるのが、花窟神社。花窟は、神々の母であるイザナミが火の神カグツチを産むときに、灼かれて亡くなった後に葬られた御陵であると書かれています。2004年7月に紀伊山地の霊場と参詣道の一部として世界遺産に踏力されました。花窟神社は、日本書紀にも記されている日本の最古の神社と言われているそうです。古来から聖地だったわけですね。同神社に祭られている丸石神。いかにもパワースポットという感じの場所でした。(続く)

2025.10.06

コメント(0)

-

熊野の旅4(新宮と神木)

午後1時15分ごろ、新宮(熊野速玉大社)に到着。綺麗な境内ですね。ここには御神木もあります。オガタマノキ。モクレン科の常緑高木です。オガタマの名前は、この木を神殿に添えて、神の霊を招く習わし「招霊(おぎたま)」から来ていると書かれていました。白い花が咲いていますね。こちらはピンクと白。近縁種のカラタネオガタマは私の実家にありましたが、花はバナナのような甘い香りがします。こちらのオガタマの花も、ほのかにいい香りがしておりました。(続く)

2025.10.05

コメント(0)

-

熊野の旅3(熊野三山と熊野古道)

「三」といえば、本宮(熊野本宮大社)・新宮(熊野速玉大社)、・那智(熊野那智大社)からなる熊野三山にも「三」がありますね。主神も三柱です。本宮の主神は、家都御子大神(けつみこのおおかみ)。家都美御子大神(けつみみこのおおかみ)とも言います。新宮の主神は、熊野速玉大神(くまのはやたまのおおかみ)と熊野夫須美大神(くまのふすみのおおかみ)の2神。那智の主神は、熊野夫須美大神。新宮と那智の主神である熊野夫須美大神は、熊野牟須美大神(くまのむすびのおおかみ。「牟須美」は「結」とも書かれます)ともいいます。家都美御子大神・熊野速玉大神・熊野夫須美大神。この三神を熊野三所権現といい、熊野三山のいずれの社もこの三神を祀っています。面白いのは、この三神が記紀神話のどの神に比定するかについて諸説あることです。家都御子大神=国常立神、熊野速玉大神=イザナギ、熊野夫須美大神=イザナミ説が一つ。家都御子大神=スサノオ説が二つ目。ほかに家都御子大神=穀物神説などがあります。このことはまた取り上げることにして、お昼過ぎに熊野本宮大社を出て、次に新宮を目指しました。その途中、立ち寄ったのはこちら。熊野川九里峡。「九里」とは、熊野川沿いの本宮から新宮までの距離である九里八丁(約36キロ)から来ています。マグマでできた熊野古道「川の参詣道」と書かれていますね。実は地殻変動が激しかった地域で、ジオラマが楽しめます。八重桜が咲いていますね。切り立った山の斜面。修験道の山の厳しい古道だけでなく、このような川沿いの古道もあったわけですね。(続く)

2025.10.04

コメント(0)

-

熊野の旅2(八咫烏の三本足)

熊野本宮大社に参拝後、どういうわけか気になって撮影した置物。狸かと思ったら、三本足の八咫烏でした。なぜ三本足の八咫烏なのかという理由については諸説ありますが、私は三輪山の「三」、三柱鳥居の「三」と同様に、出雲神族(神)、天孫日向族(天)、大年神流大和族(大)の三部族の和合の象徴と見ています。出雲神族、天孫日向族の両方の血を引くアヂスキタカヒコネ(タケツノミ)自身が、そういう役目を担ったわけです。(続く)

2025.10.03

コメント(0)

-

熊野の旅1(熊野本宮大社)

4月の奈良・熊野の旅に戻りましょう。もう半年前のことなので、詳しくは覚えておりませんが、写真を頼りにして思い出してみます。4月20日、奈良の橿原を出発して、一路熊野へ向かいます。神武天皇とは逆のルートをたどるわけですね。吉野の経由して、熊野へ。最初に目指したのは、熊野本宮大社でした。駐車場に車を停めて、お参りします。熊野大社の鳥居。幟には三本足の八咫烏が描かれていますね。竹内氏の口伝『帝紀』では、神武を導いたという八咫烏の正体はアヂスキタカヒコネ、京都ではタケツノミとして知られています。私の推論では、大和三山の耳成山はアヂスキタカヒコネを象徴しています。タケツノミの「ミ」は「耳」で、耳になったので耳成というわけです。つまり天孫日向族の出雲神族の両方の血を引くアヂスキタカヒコネは、徐福の子孫であるナガスネヒコ側ではなく、神武の側についたという意味になります。これ以降、タケツノミあるいはタケチヌツミは、三島溝杭耳とか陶津耳などとよばれたりします。同様に大和三山の畝傍山は神武天皇で、天香具山は「神武の東征」を成功させたとする高倉下(タカクラジ)の象徴ですね。天香具山(天香山)は、大年神流出雲族の初代大和王・饒速日尊(つまりスサノオの四男大年=大物主)と大国主とスセリビメの間に生まれた高照光姫(天道日女)の間に生まれた王子です。大年神流出雲族として描かれるときは大香具山、天孫日向族として描かれるときは天香具山となります。スサノオの末子であるスセリビメはおそらく、タギツヒメとも瀬織津姫とも呼ばれている祭祀王「天照」の称号を持つ出雲神族の正当な王位継承者です。本殿は確か撮影禁止だったため、写真はここまでです。(続く)

2025.10.02

コメント(0)

全23件 (23件中 1-23件目)

1

-

-

- 自分らしい生き方・お仕事

- 絵を描いたの、いつぶり?

- (2025-11-14 19:00:04)

-

-

-

- あなたのアバター自慢して!♪

- 韓国での食事(11月 12日)

- (2025-11-12 17:20:55)

-

-

-

- ★つ・ぶ・や・き★

- 日経平均株価、先物下落、宣戦布告!

- (2025-11-15 00:00:02)

-