Horse Rainbow 06-2

Horse Rainbow Vol.06-2

「有馬記念最大の大番狂わせ!ダイユウサク」

さて、有馬記念まであと5日。

今から11年前の話。有馬記念最大の大番狂わせがありました。

そう、今でもこんな形で語り継がれてます。

「名脇役が、名俳優をあっと言わせた。」

そう、1991年の有馬記念は、まさにどの劇場でも再現が出来ない、名優たちのドラマがありました。

その、名脇役の名前、それは「ダイユウサク」。

ダイユウサクは、1985年6月12日、門別・優駿牧場(現・待兼牧場)に生まれた。

父はノノアルコで、Nearcticの直仔である。

Nearcticの直仔というと、世界的な大種牡馬であるNorthern Dancerが圧倒的な知名度を誇っているが、

ノノアルコも英2000ギニーなどGⅠ4勝を含め、10戦7勝を記録した名馬である。

輸入前には欧州で供用されて仏2000ギニー馬メリーノ、愛1000ギニー馬ケイティーズ(ヒシアマゾンの母)を出し、

日本でもGⅡを3勝したカシマウイングなど多くの重賞馬を出し、なかなかの成功を収めている。

ダイユウサクの母は1勝馬クニノキヨコで、その産駒のうちダイユウサク以外に特に活躍したといえば、名古屋競馬で15勝を挙げた半弟ダイソニック(父カネミノブ)ぐらいだが、

祖母クニノハナはビクトリアC(現エリザベス女王杯)や京都牝馬特別など6勝を挙げているから、血統としては悪くないものを持っていた。

クニノキヨコにノノアルコを交配したことは、優駿牧場の人々がクニノキヨコに対して期待していた証明である。

当時の優駿牧場は、廉価な種牡馬を種付けして生産するローリスクローリターン経営を是としており、

その中でノノアルコの種付け料は、かなりの高馬の部類に属するものだった。

そのため、ノノアルコを父として生まれたダイユウサクは、生まれた時には密かに期待されていた。

そして、生まれたばかりのダイユウサクの馬体はなかなかバランスが取れており、将来に向けてそこそこの期待を持たせてくれた。

ダイユウサクが生まれた頃、優駿牧場には中央競馬の内藤繁春調教師が馬探しにやってきていたが、内藤師はダイユウサクを見て

「うまくすれば準オープンあたりまでいけるかもしれん」

と思い、すぐに自分の厩舎で引き取ることに決めた。

ところが、ダイユウサクは成長するにつれて、牧場の人々の期待を裏切るようになっていった。

時とともに成長したダイユウサクだったが、その動きからは、いっこうに良いものが見えてこなかった。

それどころか、生まれた時には良かった馬体のバランスも、成長するとともにむしろ悪くなっていったのである。

さらに、幼い日のダイユウサクは、6月12日生まれというサラブレッドとしては相当の遅生まれであることを差し引いても、かなり小柄な方だった。

同期の馬たちと比べると、明らかに見劣りしてしまう。

体質も弱かったし、腰の甘さもひどかった。特に腰の甘さは致命的で、かなり成長するまでは、しっかりと追うことさえできなかった。

生まれる前からダイユウサクに期待していた当時の牧場長はため息をつきながら、

「おい、お前のおとっつあんは凄い馬だったんだぞ。お前のおばあさんも6つも勝ち鞍を挙げているんだ。

お前にはヒンドスタンやダイコーター、ネヴァービートの血が流れているんだぞ」

と幼いダイユウサクにとくとくと言い聞かせた。

当時のダイユウサクの取柄は、そんなお説教も嫌な顔ひとつせずに聞く大人しさくらいだった。

もっとも、その大人しさが災いしてか、ダイユウサクは同期の馬たちからはいつも仲間外れにされ、寂しそうに1頭だけぽつんといることが多かった。

このように、牧場時代のダイユウサクの評判は散々なものだった。

仕上がりも遅く、牧場から栗東トレセンへと無事に送り出された時は、同期の馬たちのかなりが競馬場でデビューしていた後の3歳12月になっていた。

こうしてみていくと、中央競馬にデビューできたのが奇跡のような話だが、

それは生まれたばかりのダイユウサクを見た内藤師が、その時の勢いですべて手配してしまっていたからにすぎない。

自分が発掘してきたダイユウサクが成長するのを楽しみにしていた内藤師だったが、実際に成長した姿を見てみると

「早まった…」

と思わずにはいられなかった。

入厩する頃には、ダイユウサクは内藤師がかつて想像していたのとは、まったく違った姿になってしまっていたからである。

「馬を見る眼は天下一品」

といわれていた内藤師も、この時ばかりは

「俺の見込み違いだった」

と悔やみ、この馬の預託を早々に決めてしまったことを後悔したという。

こんな感じだから、入厩したからといってもダイユウサクに期待が集まろうはずもない。

しかも、ダイユウサクは体質が弱くて他の馬が食べている飼料が体質に合わなかった。

内藤師は、そんな困ったダイユウサクに、入厩してから活躍し始めるまでのしばらくの間、厩舎の人々の残飯を食べさせていたという話である。

ダイユウサクがデビューさえできずにもたもたしている間に、

ダイユウサクと同じ1985年に生まれた馬たちによる1988年牡馬クラシック戦線は、

皐月賞(GⅠ)がヤエノムテキ、日本ダービー(GⅠ)がサクラチヨノオーで決着した。

サクラチヨノオーは故障もあってそれ以降実力を発揮することはできなかったが、

ヤエノムテキは6歳時にも天皇賞・秋(GⅠ)を勝った。

また、春は不振に陥ってふるわなかったものの、秋には4歳にしてマイルCS(GⅠ)を圧勝したサッカーボーイも同期にあたる。

さらに、ダービー2着のメジロアルダンも、その後屈腱炎で戦列を離れながら奇跡的なカムバックを果たし、

古馬になってからもGⅠ戦線で惜しい競馬を繰り返し、実力は誰しも認めるところだった。

これだけ見ても、ダイユウサクの同期たちは相当のメンバーだと分かる。

しかし、この世代の中でも本当に強い馬は、春のクラシック戦線とは無縁のところにいた。

笠松から来た怪物・オグリキャップとその宿命のライバル・スーパークリークである。

この世代は、2年後のメジロマックイーン世代と並び、この前後の時代では屈指の強力世代と称されるに値するだろう。

そんな華やかな世界の裏で、ダイユウサクは、同期たちが織りなす死闘とはまったく無縁のところにいた。

ダイユウサクのデビュー戦は4歳10月の京都競馬場・400万円下戦で、

これは春のクラシックに間に合うどころか菊花賞(GⅠ)の1週間前のことだった。

ちなみに、ダイユウサクがデビューした日、東京競馬場へ目を移すと、府中は天皇賞・秋(GⅠ)でのタマモクロスとオグリキャップとの激突に沸いていた。

後に多くの最強馬たちとともにGⅠ勝ち馬に名を連ねることになるダイユウサクだが、デビュー戦は別の意味で「ただ者ではない」レースとなった。

強かったという意味ではない。同期たちからは遅れに遅れたデビュー戦、ブービー人気で出走したダイユウサクは、

ダート1800mなのに走破タイムが2分06秒7という「もの凄い」タイムで駆け抜けたのである。

おかげでダイユウサクは勝ち馬から13秒も離される壮絶な負けっぷりを演じてしまった。結果はもちろんシンガリ負けである。

このタイム差は、本来ならばタイムオーバーとして出走停止処分が科されるはずだが、当時はこの時期の裏開催でのデビュー戦に限り、タイムオーバーがないというルールがあった。

そんなルールに救われて、幸いタイムオーバーとされずに次走へ進むことができたダイユウサクだったが、

続く2戦目でも、芝1800mで2分00秒0、200mほど余計に走ったのではないか、と思われるタイムでまたも惨敗に終わった。

今度は結局ダイユウサクの4歳時は、この2戦きりで終わった。

2戦続けてこれほどの惨敗に終わった馬を、よくもまあ引退させなかったものだと思われるが、

担当馬が走るかどうかに生活がかかっている厩務員たちは正直である。

このころ、ある事情でダイユウサクの担当厩務員が交代することになったが、内藤厩舎の所属厩務員はみなダイユウサクを担当することを嫌がった。

結局、ダイユウサクは内藤厩舎でも一番若く、これまで1勝馬を1頭担当したきりで、ほかは全部未勝利馬、

仲間内では「未勝利馬専門」などと言われていた厩務員に押しつけられてしまった。

それもそのはずである。ただでさえ弱いのに、未勝利のまま5歳になってしまった馬は、中央開催の出走権まで失ってしまう。

そんなダイユウサクが再び中央開催での出走を果たすためには、とにかくどこかのローカル開催の条件戦で1勝しなければならない。

かといって、地方競馬へ転厩しようにも、獲得賞金ゼロではさすがに引き取り手がなく、どうにもならない。

この時はさすがに内藤師もダイユウサクの乗馬転出を真剣に考えた。

しかし、厩舎でダイユウサクのあまりに澄んだ瞳を見ていると、なぜかついつい情にほだされ、

「もうちょっと様子を見てみようか」

と思い直した。これは、やはり馬の徳であろうか。

内藤師はダイユウサクの馬主である橋元幸平氏に

「素質はあるはずなんです。泥棒に追い銭になるかもしれませんが、もう少し様子を見させて下さい」

と言って現役続行を訴えた。

ダイユウサクは、内藤師の言葉もあって現役生活を続行させてもらえることになった。戦績を見れば、これは幸運としかいいようがない。

ダイユウサクの名前の由来については諸説あるが、有力なのは、橋元氏がダイユウサクの母の父である「ダイコーター」と、

孫の名前である「幸作」とを合成して「ダイコウサク」と名付けようとしたところ、

馬名登録の時に内藤師が「コ」を「ユ」と読み間違えて「ダイユウサク」と登録してしまった、というものである。

決して、松田優作さんの「ユウサク」でなない事を覚えておいてほしい。

なるほど、何となくこんな由来の方がダイユウサクには相応しいような気もする。

橋元氏にとっては、ダイユウサクは孫のようなものだったのだろう。

しかも、名前を間違えられてしまったドジな孫。だとすれば、橋元氏はまるで出来の悪い孫を見守るような心境で

「しょうがねえ奴だなあ」

とでもつぶやきながら、ダイユウサクを温かく見守り続けていたのかもしれない。

もっとも、こんな素晴らしい関係者に恵まれたダイユウサク、勝たなければバチが当たるというものである。

5歳になって、4月に新潟のマイル戦でようやく初勝利を挙げたダイユウサクは、その後2000m辺りまでの距離でぼちぼち勝ち始めた。

900万円下の平場戦では阪神芝1200mのレコードを出し、夏には高松宮杯(GⅡ)に出走し、メジロアルダンの7着に敗れたとはいえ重賞出走も果たした。

ようやく走るということが分かったこの頃には、ダイユウサクは残飯ではなく青草や人参、そしてなぜかクロレラも貰えるようになっていた。

5歳時の戦績は15戦5勝、賞金も7000万円ちょっとを稼ぎ出し、この時点で関係者への恩返しは済ませた感がある。

しかし、ダイユウサクが本当に強くなるのはまだ先のことだった。

6歳になったダイユウサクは、やがてオープン、そして重賞戦線の常連になっていった。

この年のダイユウサクは、トパーズS(OP)等を勝ち、セントウルS(GⅢ)で3着に入るという成績を残した。

そして、ダイユウサクの活躍は7歳になっても終わることなく、

年初めの京都金杯(GⅢ)では、トップハンデの1番人気に応え、ついに念願の重賞初制覇を果たした。

ちなみに、この京都金杯では、第4コーナー手前で鞍上の内田浩一騎手を振り落としたカラ馬のメジロマーシャスと死闘を繰り広げ、見事抑え切っている。

産経大阪杯(GⅡ)でもホワイトストーンの2着と頑張ったダイユウサクだが、その後裂蹄を発症して半年休養した後は、さっぱり走らなくなった。

秋に復帰したダイユウサクのその後の戦績は、朝日CC(GⅢ)では16頭だての7着、京都大賞典(GⅡ)では7頭だての5着と不振が続いた。

内藤師をはじめとする関係者も「もう駄目か」とがっくりした。

しかし、次走のスワンS(GⅡ)で4着に入ったことで、みな「諦めるのは早い」と思い直した。

ダイユウサクは、距離が短い方が良いのかもしれない。

そこで内藤師がダイユウサクをマイルCS(GⅠ)を使ってみたところ、ダイユウサクは後方からよく追い込み、

強力なメンバーの中で掲示板に食い込む5着に入った。これは、予想外の活躍というべきだった。

ダイユウサクの担当厩務員である平田修氏や主戦騎手の熊沢重文騎手は

「何とか短いところでGⅠを獲らせてやりたい」

と話し合い、内藤師にスプリンターズS(GⅠ)への出走するよう頼み込んだ。

しかし、内藤師の判断は、彼らの願いとはまったく違ったものだった。

ダイユウサクの次走はスプリンターズS(GⅠ)の前週に行われた芝1600mの阪神競馬場新装記念(OP)とされたのである。

まさか連闘でGⅠを使うわけにもいかず、ダイユウサクにGⅠを獲らせてやりたいという平田厩務員や熊沢騎手の野望は、事実上断たれてしまったかに思われた。

実はこの時、内藤師の眼はまったく別のところを向いていたのだが、そのことを若い2人は知る由もなかった。

彼らは、59kgのハンデを背負わされて阪神競馬場新装記念(OP)を勝ったダイユウサクが、

有馬記念(GⅠ)に登録されていることの意味を測りかねていたのである。

この年の有馬記念(GⅠ)は、皐月賞、ダービーを無敗で制してクラシック戦線を主導したトウカイテイオーが骨折で出走できなかったため、

古馬最強のメジロマックイーンの独壇場となるだろうというのがもっぱらの予想だった。

この年はトウカイテイオーに限らず故障で有馬記念を回避する有力馬が相次ぎ、出走馬の層は例年よりも薄くなりつつあった。

もっとも、いくら層が薄いとはいっても、有馬記念は有馬記念である。

重賞勝ちが京都金杯だけのダイユウサクが、ファン投票で選ばれるはずはない。

ダイユウサクが有馬記念に出走するためには、推薦委員会(当時)から推薦をもらうしかなかったが、ダイユウサクの出走については、推薦委員会内でも激論が交わされた。

反対説の主たる論拠は、

「この程度の馬を出しては有馬記念の格が落ちるのではないか」

という一点に尽きる。

それでもダイユウサクが推薦されたのは、出走馬が少なく、このままでは有馬記念なのにフルゲートにならないこと、

そしてダイユウサク自身前走ではトップハンデでOP特別を勝ったことであり、これらに後押しされてダイユウサクはなんとか推薦にこぎ着けた。

しかし、有馬記念を控えたダイユウサクの調整は、内藤師の予想すら超える素晴らしいものだった。

それは、もう一度同じ状態に仕上げろといわれてもできない、それほどの究極の仕上げだった。

内藤師は、有馬記念を数日後に控えたある夜、夢を見た。

夢の中で5枠に入ったダイユウサクは、メジロマックイーン以下のライバルを斥けて、先頭でゴールを駆け抜けていった。

調教師だから買ってはいけないはずの5枠がらみの馬券を大量に買っていた内藤師が換金に行ったところ

「現金にしますか、小切手にしますか」

と尋ねられた。

「億という金はまだ見たことがないので現金にして下さい」

と答えた内藤師は、ダイユウサクと一緒に札束を馬運車に積んで帰ったというのである。

この段階ではまだ笑い話半分で、知り合いに

「5枠に入ったらうちの馬の単勝を買ってみてくれ」

などと冗談まじりに笑っていた内藤師だったが、抽選でダイユウサクの枠順が本当に「5枠」の8番になると、すっかりその気になってしまった。

内藤師のイレ込み具合がどのくらいのものだったかというと、有馬記念当日の乗り役として思わず岡部幸雄騎手に声をかけるほどだった。

そしてやって来た1991年(平成3年)12月22日。

晴天に恵まれた第36回有馬記念(GⅠ)当日、中山のメインレースの馬柱には、ダイユウサクの名前もあった。

「名前もある」―少なくとも大部分のファンにとって、ダイユウサクはただそれだけの存在にすぎなかった。

1番人気に支持されたのは大方の予想どおりメジロマックイーンで、それも単勝170円の圧倒的人気である。

メジロマックイーンは前年の菊花賞(GⅠ)、そしてこの年の天皇賞・春(GⅠ)を制し、

さらに2ヶ月前の天皇賞・秋(GⅠ)では後続に6馬身差を付けて1着入線しながら、進路妨害をとられて無念の18着降着となっている。

天皇賞春秋連覇は幻に終わっても、現役最強馬としての実力は、誰もが認めるところだった。

他方、他の出走馬を見ると、メジロマックイーンに対抗できると思われる馬は見当たらなかった。

無敗の二冠馬トウカイテイオー、菊花賞馬レオダーバンという4歳世代の両雄は故障のため欠場していた。

他にGⅠ馬は4頭いたが、それぞれ故障明けだったり距離適性が明らかに不向きだったりといった弱点があり、

メジロマックイーンの優位を揺るがせるには至らない、とみられる馬ばかりだった。

2番人気が菊花賞4着のナイスネイチャであり、その単勝オッズも870円だったというデータが、この年の有馬記念を顕著に物語っている。

そんなメジロマックイーン一本かぶりの雰囲気の中で、翻ってダイユウサクを見ると、「買える」材料は何もなかった。

出走馬中唯一の7歳馬という年齢。これまでに好走したレースは2000mまでであり、前走も勝ったとはいえマイル戦という距離実績。

ローテーションも中1週で、秋の臨戦過程は朝日CC→京都大賞典→スワンS→マイルCS→阪神競馬場新装記念→有馬記念という過密かつ距離もバラバラとあっては、

単勝13790円のブービー人気にしかならないのも致し方のないところである。

売れたダイユウサクの単勝は、内藤師の宣伝にも関わらず、単勝馬券全体の売上のわずか1%にも満たなかった。

ちなみに、この時のシンガリ人気はオースミシャダイだったが、こちらは人気に応えて(?)シンガリ負けしている。

ダイユウサク鞍上の熊沢騎手は、この日が初めての中山競馬場遠征だった。おかげで彼は、競馬場に来る時、なんと道に迷ってしまった。

もっとも、熊沢騎手の東京競馬場での初騎乗はGⅠのオークス当日であり、その時彼は人気薄のコスモドリームで大穴をあけた前歴があった。

そして、この日のパドックに姿を現したダイユウサクの馬体は光り輝き、過去最高の仕上がりを見せていた。

そして、黙然と闊歩する彼の中には、うち秘められた闘志が深く、深く沈殿していた。…もっとも、気付く人はめったにいなかったが。

メジロマックイーンのためのレース。

そうなるはずだったこの日の戦いの始まりを告げたのは、ツインターボと大崎昭一騎手の怒涛の逃げだった。

単騎逃げでもハイペースにしてしまい、最後には壮絶に潰れることが「お約束」になっていた個性派にとって、それはいつも通りの走りである。

メジロマックイーンと武豊騎手は、ハイペースを見越して中段に控え、「王者の競馬」に徹することにした。

他のすべての馬はメジロマックイーンの動きをにらみながらレースを進めたため、

位置取りに大きな変動はないままに馬群は向こう正面へと進んでいった。…ダイユウサクの名前は呼ばれない。

馬群はやがて第3コーナーを回っていった。案の定、ツインターボはこの付近からあっという間に失速し始める。

すると、前走で天皇賞馬の「名」のみを得たプレクラスニーが、評価に「実」を伴わせるため、江田照男騎手とともに進出を開始した。

レースの流れが動き始めたことを悟り、ついにメジロマックイーンも動き始める。

武豊騎手はまくり気味に前へ前へと押し出していった。…ダイユウサクの名前は、やはり呼ばれない。

第4コーナー付近でまず先頭に立ったのは、プレクラスニーだった。

しかし、中山のスタンドにこだまする大歓声は、プレクラスニーに向けられたものではなかった。

それは、大多数のファンの期待通り、確実に上がってきたメジロマックイーンのためのものだった。

「やはり王者がやってきた!」

ジャパンC(GⅠ)の4着敗退で瞬発力不足が指摘されていたメジロマックイーンだったが、この日の脚色は違っていた。

懸命に逃げ込みを図るプレクラスニーも、中山直線の急坂、通称「地獄の壁」でついに脚が止まる。

「メジロマックイーンにだけは負けられない、負けたくない」

そんな江田騎手の心の叫びもむなしく、力尽きた秋の天皇賞馬に、現役最強馬が満を持して襲いかかった。

「差せる!」

誰もがそう感じていた。しかし、先頭の攻防に見入っていた人々の視界に、その時メジロマックイーンでもプレクラスニーでもない1頭の鹿毛馬が割り込んできた。

「あの馬は、何だ!?」

彼は、そんな問いには答えない。ただ、最内から1頭だけで馬群を突き抜けてくるのみである。

そして、その弾丸のような伸びは、プレクラスニーはもちろんのこと、メジロマックイーンをもはるかに凌駕していた。

黄色い帽子に操られたその馬は、抵抗するプレクラスニーをいとも簡単に交わして先頭に踊り出た。

プレクラスニーをかわして悠然と先頭に立つはずだったメジロマックイーンは、思いがけず現れた刺客をとらえようと懸命に追い込んだが、脚色の違いは歴然としている。まったく届きそうにない。

あっという間に突き抜けた鹿毛の馬は、後続を突き放すと、みるみるうちにセーフティリードを形成していった。

大観衆の驚愕の中、謎の馬はそのままゴールを駆け抜けた。

高々と左手を天に掲げたのは、熊沢重文騎手だった。これが、世間に名高い「あっと驚くダイユウサク」である。

ダイユウサクは、メジロマックイーンに1馬身1/4差を付けて完勝した。

これは、さすがのメジロマックイーンをしても届かない永遠の着差であり、勝ち時計の2分30秒6は、従来のイナリワンの記録を1秒1も縮めた驚異のレコードだった。場内は悲鳴にも似た喚声で騒然となった。

ダイユウサクは、道中ずっとメジロマックイーンの後方に待機していた。

ツインターボの逃げでペースが吊り上がり、ツインターボの失速とともにプレクラスニーやメジロマックイーンがまくっていったことから形成された厳しいペースを衝いた、鮮やかな差し切り勝ちだった。

無尽蔵のスタミナを誇るメジロマックイーンだったが、この一世一代の鬼脚の前にはまったく為す術がなかった。

ダイユウサクの口取り式は、グランプリの割には関係者も少なく、やや寂しいものだった。

ダイユウサクの馬主である橋元氏は、まさかダイユウサクが勝つとは夢にも思わず、中山競馬場に来ていなかったのである。

橋元氏は内藤師から

「最高の仕上がりです」

という報告を受けて顔をほころばせてはいたが、本気にはしていなかったのだろう。

ちょうどこの日に東京ディズニーランドに遊びに行くという娘と孫娘に

「ついでに有馬記念でも見て来いや」

という謎の言葉を与えて送り出し、自分は自宅でテレビ観戦を決め込んでいた。

テレビを見ていた馬主ですらぶったまげた世紀の大波乱は、この年の、そして有馬記念史上の単勝最高配当というおまけ付きとなった。

その日、ダイユウサクの担当厩務員が夕食を終えてダイユウサクの馬房に帰ってくると、馬房の前には書き置きと缶ビールが置いてあった。

書き置きを開いてみると、

「ダイユウサクとお先に祝杯を挙げました」

という熊沢騎手のメッセージが残されていたという。

熊沢騎手とダイユウサクは、二人だけの祝勝会で何を語りあったのだろうか。

結局、この年ダイユウサクは、1年の始まりである京都金杯と締めくくりの有馬記念を制し、

1991年は文字どおり「ダイユウサクに始まり、ダイユウサクに終わった」1年となった。

こうしてグランプリホースとなったダイユウサクだったが、有馬記念で一世一代の末脚を爆発させて燃え尽きてしまったのか、8歳時には6戦したものの、一度も掲示板に乗ることさえできなかった。

この年限りで現役を引退することになったダイユウサクは、引退後は新冠の八木牧場で種牡馬生活に入ることになった。

そして、『世紀の一発屋として鳴らしたダイユウサク、生涯一度の激走で後はウハウハの種牡馬生活』 …といけば良かったのだが、さすがに世の中そんなに甘くはなかった。

種牡馬の過剰供給、構造不況、外国産馬の大攻勢…。これらの要因が重なり、ダイユウサクの種牡馬としてのスタートは厳しいものとなった。

初年度こそ有馬記念の印象がまだ強く残っており、また八木牧場が宣伝に力を入れてくれたおかげで何とか13頭の産駒を確保したものの、翌年以降は2頭、1頭と交配数が落ち込み、ついには種付け自体がなくなってしまった。

それでも、八木牧場の関係者は、ダイユウサクの面倒を一生見続けていくつもりだった。

牧場にとって、種付けのない種牡馬は牧草地と経費がかかるだけの存在に過ぎないはずである。しかし、彼らはそんな野暮なことは言わなかった。

有馬記念をレコード勝ちしたほどの馬が老後も保障されないなんてあんまりではないか、と。

そんな温かい視線に囲まれながら、ダイユウサクは大きな木の下で草を食みながら、のんびりと余生を過ごしていた。

そんなダイユウサクに転機が訪れた。

1998年春、北海道・浦河町に日本有数の総合競馬観光施設「AERU」がオープンする際に、観光の目玉としてダイユウサクを招きたい、という申し出があったのである。

このころには、ダイユウサクの種牡馬としての将来は、もはや見込みが立たなくなっていた。

まだ数に恵まれたといえる初年度産駒の中から大物を輩出すれば復活の目もあったのだろうが、地方での活躍馬こそ出したとはいえ、中央で良績を残さないと種牡馬としての人気は上がらない。

そして、中央入りした初年度産駒の中からは、父の名を高めてくれるような馬が登場する兆しはなかった。

そうすると、いないに等しい2年目以降の産駒に淡い、余りに淡い期待を掛けるよりは、乗馬としてであっても多くのファンに愛されて余生を保障してもらえる方が、ダイユウサクにとって幸せかもしれない…。

かくして、ダイユウサクは八木牧場から「AERU」へと移籍した。「AERU」への人の入りは好調なようである。

ダイユウサクが「AERU」入りした直後、ネームプレートはまだ備えつけられていなかったが、放牧地にいたダイユウサクを見て、

「もしかして、あの馬はダイユウサクでは?」

と訊ねた客もいた。そう特徴があるとは思われない毛色のダイユウサクだが、分かる人には分かるものである。

種牡馬ダイユウサクが送り出した産駒は、中央競馬ではホウライカップが平地で1勝、そして平地では未勝利に終わったシリウスランドが障害に転じて2勝を挙げた。

だが、ダイユウサクは、そんなことなど素知らぬ顔で、現在は「AERU」でのんびりとした余生を過ごしている。

かつて有馬記念の勝利を伝える新聞に「理不尽馬が世紀末を駆け抜けた」といわれたダイユウサクだが、彼は世紀が変わった今も変わらず健在である。

だから、もし「AERU」に行くことがあったら、彼に会ってほしい。

牧場の種牡馬と違って、ダイユウサクは私達に会うために「AERU」にいるのだから。

彼は今も彼にとっての安息の地「AERU」の放牧地で、のんびりと草を食んでいるはずである―。

ジャンル別一覧

人気のクチコミテーマ

-

-

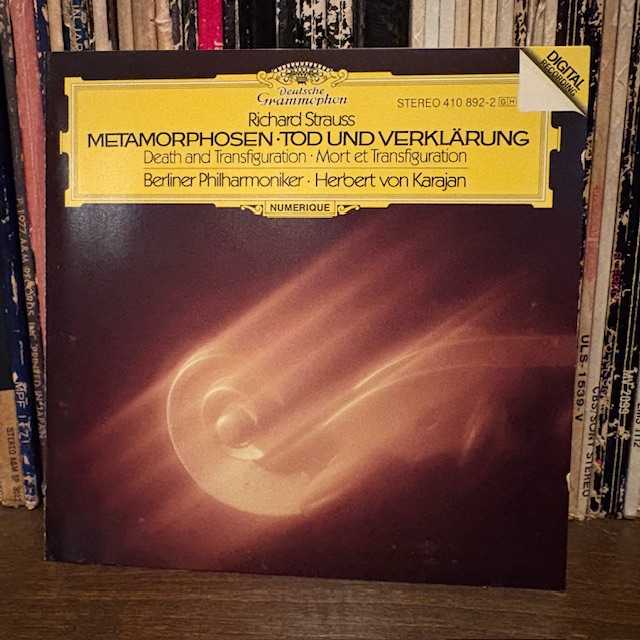

- 好きなクラシック

- リヒャルト・シュトラウスの「変容」…

- (2025-11-18 18:05:43)

-

-

-

- 田原俊彦さん・としちゃん・トシちゃ…

- KING of IDOL 踊るパワースポット!

- (2025-10-05 15:16:43)

-

-

-

- ギターマニアの皆さん・・・このギタ…

- 【ギター×イス軸法®︎】体軸でギター…

- (2024-08-17 21:14:58)

-

© Rakuten Group, Inc.