2023年09月の記事

全28件 (28件中 1-28件目)

1

-

「星の国」高層ビルの上の「中秋の名月&満月」次回重なるのは2030年。

昨晩はシンガポールも晴れの天気で晩御飯の後散歩に出かけ空を見上げると真ん丸で大きな月が光り輝いていて、もう少し近くで見たいと思い自宅のコンドに戻り、14階のプール(一応360°のパノラマの景色が楽しめます)に上がると、1組だけ母娘がプールサイドのデッキチェアにゆったりと腰かけて空を見上げていました。私の「あれ?どこに?」の様子に「スーパームーン?あそこですよ🌔」と指さしてくれました。 写真技術が無くどうしても月が小さく‥💦 母娘の後ろ姿。ずっと月を眺めていました。 シンガポールらしく高層ビルが立ち並ぶ中、中秋の名月&満月が光り輝いていて今まで見た事がないほど大きく感じ、月の海の黒い部分(玄武岩)と白い部分(斜長岩)もしっかり確認出来た気がします。 ただ昨日の満月は地球からの距離が約35万㎞と言われる「スーパームーン(極上で特大の月)ではないらしく今年のスーパームーンは8月31日だった事を今日知りました。そして近々のスーパームーンを超える「エクストリームスーパームーン(地球からの距離は約30万㎞)」は2011年3月20日だったそうです。ふとこの年に起こった東北大震災の事に思いが及びました。 スーパームーンでないのなら「何ムーン?」と調べてみると「ネイティブ・アメリカン」が名付けた12ヵ月の満月の呼び名を見つけました。9月は「Harvest Moon・ハーベストムーン(収穫の月)」だそうで、月の満ち欠けで生活の色々な事を決めていた良い名残りだなぁと思いました。 2021年から3年連続で「中秋の名月&満月」の重なりを楽しんだ次回は2030年らしく、これはシンガポールではなく日本で見る事になるなぁと思い長く昨日の完璧な満月を眺めていました。 余談ですが、今年12月末で本帰国となり「星の国ライフ」も残すところ後3ヵ月となりました。明日から帰国の準備とかでブログも毎日更新という訳にはいきませんが、シンガポールの魅力を少しでも多く書くことが出来ればと思っています。日本に戻って落ち着いてからは新たな形でブログを続けて行こうと思っています。

2023.09.30

コメント(2)

-

「らんまん」スエコザサを最後のページに最終回で遂に「植物図鑑」の完成。

今朝の最終回で3206種の植物を載せた「植物図鑑」が無事完成し、まず発刊のために尽力してくれた人達の名前が映像で流れた後、万太郎と寿恵子の特に思い出に残る草花のページが捲られて(園子との思い出のヒメスミレも)それだけでも涙腺が緩みました。「あさイチ」の朝ドラ受けで華丸さんが「MCを務めて今回で11回目の朝ドラだけれども僕にとってはNo1の最終回」に「らんまん」の素晴らしさが凝縮されていると思いました。植物図鑑の最後のページの「スエコザサ」はいつまでも余韻が残りそうです。 2日戻って、一昨日の回で万太郎が東京帝国大学から理学博士号を贈られる様子が描かれ、授与式に臨んだ万太郎の上着の胸ポケットに刺された鮮やかでたわわな黄色い花に目が行き、ネットの記事でその花が「女郎花」である事を知りました。秋の七草の1つで「万葉集」にも歌人「山上憶良」が女郎花を詠んだ歌が2種あるそうです。授与式に参列していた徳永教授と万太郎は何と言っても万葉集繋がりで、徳永教授も女郎花を見て万太郎と関わった長い喜怒哀楽の日々を想い、つい嬉しさを隠し切れない表情で「最後まで手をかけおって・・」という台詞に繋がったのだと思います。脚本には珠玉の伏線が多々あり「見事」の一言ですが、未だ未だ見落としている箇所がいくつもあるのだと思います。 そしてもう1つ女郎花を選んだ理由は妻、寿恵子に対する感謝のメッセージだったそうです。花言葉は「優しさ」や「親切」そして「美人」だそうで、授与式に臨む前に「今日も綺麗じゃの。寿恵ちゃん」と声を掛ける万太郎の台詞にもちょっと涙腺が・・。 そして最後にタンポポの2つの綿毛がひっそりと映っていたと思います。「友白髪」を意味しているのかと思いますが、お互いを信じて苦楽を共にする夫婦愛をこんな植物で表すとはちょっと「粋」過ぎるなぁと。

2023.09.29

コメント(0)

-

ALSACE AOC Wolfberger「Gewurztraminer 2021& Riesling 2020」

Gewurztraminer 2021年 Riesling 2020年 アルコール度数は両方とも13% 今月のワイン・コネクションの値引きのワインにフランスのアルザス地方の「Gevurztraminer(ゲベレツトラミネール)」もあって、特に好きな葡萄品種ではないけれど35%オフの29.9ドルは魅力的なのと久々に花の密のような味わいを確認したくて購入しました。 以前にワインティスティングの会で日本人でワインエキスパートの資格を持つ方からゲベルツトラミネールはタイ料理との相性が抜群と教えてもらい、甘辛いタイ料理も実はあまり得意ではないので敢えてこのワインを選ぶ事はありませんでした。 ゲベルツトラミネールはドイツとフランスのアルザス地方が主要栽培地で、特にアルザスでは「Riesling(リースリング)」と並び最も重要な葡萄品種の1つです。「ゲベルツ」はドイツ語で「香料・薬味」の意味で香料でも含んでいるような強く際立つ香りから名付けられたようです。一般的には「ライチ、カリン等の果物、アカシア、薔薇等の花、シナモン、コショウ等のスパイスが混じり合った鮮烈な香りのまろやかで力強く魅惑的なワインだそうです。 ワイン・コネクションのホーム・ページの説明では「マンゴーとパッションフルーツ」の香りともあるので2回目の今日はシンガポールでは手頃な値段で買えるこの2つのフルーツに合わせるつもりです。 初回の昨日はこのワインに合わせて甘酸っぱい一品「酢豚」を思い出しCookDoのレトルトでレシピ通りに作ってワインと合わせてみました。「マリアージュ!」というほどでもないですが、ゲベルツトラミネールの私にはちょっときつめの甘さとも程よく合い一応満足のいく味わいとなりました。 ただアルザスと言えば私には極上の葡萄品種は「リースリング」で白の美味しさをシンガポールで初めて味わった1本なので、個人的には記念碑的な存在です。ゲベルツトラミネールと一緒に29.9ドルで購入のリースリングは先週の「お家ご飯」の時に締めのワインで出してこれもまた大好評でした。

2023.09.27

コメント(0)

-

29日は中秋の名月&満月「月はいつどうやって出来た?」@「あさイチ」

今月29日(金)の「中秋の名月 & 満月」に合わせてNHK「あさイチ」で「月のトレビア・コーナー」がありました。月が地球を回る軌道(公転軌道)が楕円形のため新月から満月までにかかる日数が一定ではなく14日から16日と変化するため必ずしも中秋の名月と満月が重ならない年もあるそうですが、2021年から今年までは3年連続で重なり、次回重なるのは2030年なのでシンガポールでも晴れて美しい月が見られる事を願います。 トレビア・コーナーで一番驚いたのは「月はどうやって出来たか?」で私は今まで考えた事もありませんでした。いくつか説があるようですが、今から46憶年前の地球が誕生する最終段階で「原始地球」に火星程度の大きさの原始惑星が斜めから衝突して、この衝突の勢いで原始惑星は溶けて蒸発し地球の周りに円盤を形成し、この円盤が材料となって月が誕生したという説です(検索して調べた箇所もあります)月の裏面 そして地球の衛星となった月は地球の周りを1公転する間に1自転するので(どちらも27.32日周期)地球の私達からは同じ表面しか見ることが出来ません。そこで裏面の写真が番組で登場しましたが、表も裏も正直私にはよく分かりません。 もう一つ「月は何で出来ている?」これも難題です。答えは「玄武岩」でしたが、調てみると月の海は黒い色の玄武岩で他の部分は斜長岩と呼ばれる白い岩石で出来ているそうです。 先月インドの無人月探査機がアメリカ、旧ソ連、中国に続いて4カ国目となる月面への探査機着陸に成功し「月の南極」に世界で初めて到着するという偉業を成し遂げました。南極と北極には氷があるそうで人類が実際に月に住めるようになるのも遥か遠い先の話ではなさそうで、いつか中秋の名月を見上たらお祝いに月から何らかのシグナルが送られてくるのかなぁとか夢想したりします。

2023.09.26

コメント(2)

-

「獺祭」NY郊外に初の海外酒造。2019年「旭酒造」の桜井会長が出演した「逆転人生」を思い出します。

に右から3番目が桜井会長(72歳) 昨日、読売新聞のネットの記事で「獺祭の酒造会社、NY郊外に初の海外酒造 23日に完成式典」を読んで、すぐ思い出したのは山里亮太さんがMCを務めていたNHK「逆転人生」に旭酒造(山口県)の「桜井博志会長」がゲスト出演した時の事です。調べてみると2019年7月の放送でした。倒産寸前の酒造会社を他界した父に代わり34歳で継ぎ、当初は何度も自分の死亡保険を計算するほど業績悪化の一途を辿る酒造会社が逆転発想で世界中に知られるようになった日本酒を育て上げたその人生はドラマを見ているような逆転人生そのもで、苦労したせいか語り口も魅力的で清々しい人柄が強く印象に残っています。 2015年の日本出張の際に広島県と山口県を訪問し、たまたま広島の呉市で会食の際に「獺祭」の名前を初めて聞いて、山口県出身の故安倍首相が来日したオバマ大統領やプーチン大統領にプレゼントした事でも「獺祭人気」に火が付いた事を教えてもらいました。入手困難だと言われたもののたまたま山口県の萩市で本数限定で「2割3分」を買う事が出来、シンガポールでその澄み切ったような味わいの大吟醸を飲んだ事が良い思い出です。 ニューヨーク州に新設の酒蔵で米国産「山田錦」と「地元水」を使って作る「Dassai Blue」は獺祭を上回る品質を目指すという意気込みで「Blue」と名付けた理由が「青は藍より出でて藍より青し」の諺から取っているそうです。 因みに「海外で獺祭が飲めるお店」のランクがあって、アメリカ75店舗、フランス(パリ)7店舗、イギリス(ロンドン)5店舗とデータがあり、上位10位の中に人口が5百万人程度のシンガポールが6店舗と健闘していて高い日本酒人気、獺祭人気が窺えます。ドンキ店の日本酒コーナーのほんの一画 レストラン以外でもドンキや明治屋、日本酒を扱う酒店では獺祭メインで日本酒が売られていてちょっと誇らしい気持ちにもなります。

2023.09.25

コメント(0)

-

昨日の神宮球場は「虎党」で超満員。札幌のススキノでも・・。

日本一は38年前の1985年 村神選手のホームラン数は昨日で31本、岡本選手の41本に次ぐ2位。 14日に阪神タイガースが18年振りの「アレ」を実現させた後で、地元「日ハム」を熱烈に応戦する友人から「阪神岡田監督のアレ達成でススキノもすごいことになってました。北海道、意外と虎ファン多いです」のメールが来て少なからず驚きました。 そして昨日の神宮でのヤクルト対阪神戦は始まってすぐの初回の攻撃でノイジーの2ランホームランが出たタイミングでネットの記事に「神宮がまるで本拠地のような盛り上がり。三塁側のスタンドから左翼スタンドにかけて阪神ファンで超満員!」が出てススキノ以上に驚きました。 試合は6点差をつけて阪神タイガースの圧勝でしたが、せめてもは村神選手の2ランホームランでヤクルトファンとしては一矢報いたという感じだと思います。 ところで6月に広島カープが一時首位に立った時に調べて日記に書いた「日本一から一番遠ざかっているチームは?」ですが、広島カープは1984年、阪神タイガースは1985年以降「日本一」になっていないので38/37年間遠ざかっている事になります。阪神タイガースのリーグ優勝が18年振りというのにも「そんなに長く・・」と思いましたが、もし今年日本一になったらもう日本全国が凄い事になってしまうのではと想像します。ただオリックスは着実に3年間連続リーグ優勝で「最強」という感じがします。 しみじみ思うのは虎党の熱い思いでどうしてこんなに深く長く応援し続けることが出来るのかと考えて、自分の子供時代の事を思い出します。道民の悲願であった日ハムの北海道移転前は圧倒的に巨人ファンが多く、テレビの野球中継も巨人戦が中心でした。熱心に(時々うたた寝をしながら)観戦する父親はずっと巨人ファンだと思っていましたが、亡くなってから阪神ファンであったことを家族から聞いて意外な気がしました。ふと思うのは虎党を支えるのは地元愛だけでなく「反骨精神?」と思ったりします。長く常勝軍団と言われた読売巨人軍に立ち向かう「猛虎」の姿。 改めて1985年の阪神タイガースの「日本一」を調べてみると現在の「岡田監督」が現役選手だったり、対戦相手の「西武ライオンズ」には今年特に去就が注目されている元ソフトバンク監督の工藤公康氏も出場していました。クライマックスシリーズで無事に阪神タイガースが勝ちぬいてくれるのか、そして今年の日本一はどこのチームになるのか益々楽しみになって来ます。

2023.09.24

コメント(0)

-

ギリシャ旅行のお土産&ロワール地方のスパークリング「Veuve Moisans」等々。

今月ギリシャ旅行に行っていたK子さんと先月一時帰国から戻って来ているA氏と昨日は「お家ごはん」となりました。K子さんからは早々に「グリークサラダ、スブラキ」とワインを持参しますと詳細があって、最近ギリシャのオリーブオイルに嵌っている私は特にサラダを楽しみにしていました。スブラギは初めて聞くので先に調べるとギリシャの串焼きで肉だけでなく魚介でも野菜でも同じ「Souvlaki(スブラキ)」と呼ぶそうです。 奥が「スブラキ」ギリシャ産オリーブオイルが決め手。 アルコール度数11% ギリシャ産のオリーブとフェタチーズ入りのサラダに持参してくれたオリーブオイルを食べる直前にもかけてくれて絶品サラダを堪能しました。先月ワイン・コネクションの最大50%オフで20ドルで購入し、未だ開けていなかったロワール産のスパークリング「Veuve Moisans」がマリアージュ!と思いましたがBrut(辛口)のはずが少し甘味も際立ち、後で調べると葡萄品種「シュナン・ブラン」も使われていてそのせいかなぁと・・。 K子さんお手製のスブラキは鶏肉で塩、ニンニク、レモン、オリーブオイルでしっかり味付けし焼いたのを持って来てくれました。一口食べると不思議と行った事がないギリシャにいるような気がして、K子さんも「ギリシャにいる時毎日のようにサラダとスブラキを食べてたの」と言うぐらい地元で定番の一品だそうです。 スプラキに合わせて持って来てくれたイタリアの「Neropasso」は私達にしっかり定着したどんな料理にも合う「万能ワイン」で、A氏が持参してくれた高級お刺身(本マグロも!)にはアルザス「Wolfberger」のリースリングが完璧マリアージュで、お2人の日本滞在やギリシャ旅行の話も大いに盛り上がりました。 ところで最近よく耳にする「オーバーツーリズム」ですが、人気の高いギリシャは特にサントリーニ島の混雑が想像以上のものがあったようで、アテネはパルテノン神殿など満喫できたけれど、サントリーニ島はもう行きたくないなぁという事でした。オーバーツーリズムはイタリアのヴェネチアや日本の富士山の事が大きくニュースで取り上げられていましたが、ちょっとみんなで考えなきゃいけない問題だなとしみじみ思いました。

2023.09.23

コメント(0)

-

「牧野富太郎の植物画で愉しむ大人の四季ぬり絵」@あさイチ「特選エンタ・本紹介コーナー」

今朝のNHK「あさイチ」のプレミアムトークのゲストは朝ドラ「らんまん」で植物学者牧野博士を演じている「神木隆之介」さんで、それに合わせて「特選エンタ・本紹介コーナー」で「牧野富太郎の植物画で愉しむ大人の四季ぬり絵」が紹介されていました。実際に「牧野日本植物図鑑(1940年)」に掲載されている植物画45点を季節ごとにまとめ「ぬり絵」として楽しめる本で、今年5月に出版されていましたが私は今日初めてこの本を知りました。番組ではこれからの季節であれば「菊」や「コスモス」」等々の説明の後、美しいぬり絵の仕上がりのために影の付け方とか付ける場所の丁寧な解説もあるようで、ちょっと画家の気分にも浸れてもし上手に仕上げられたら額に入れて壁に飾る楽しみもあるかなぁと思いました。 「ぬり絵」は大人にとっても精神集中など大きな効果があり、新人研修等に取り入れている会社がある事を日本にいた時に聞きました。個人的には学生時代に「地図」関連の会社でアルバイトをした時、色鉛筆で塗った後テイッシュペーパーを使ってぼかす技術も教えて貰い、ぬり絵の奥深さを体験したのが今も良い思い出です。 余談ですが今朝のプルミアムトークで1番心に残ったのは脚本家の「長田育恵」氏が映像で登場して「脚本というのは作り物の世界。その作り物という器を使って現実の世界を私に見せてくれたらんまんの出演者の方々には本当に感謝です」という言葉でした。そして「らんまんの主役は果たして誰?」の視聴者からのアンケートに東京帝国大学で飼われていた丸々太った兎も票を獲得しほっこりしましたが、「それはやっぱり植物でしょ」に大いに納得、賛成です。「世の中に雑草という草はない」という台詞には深く考えさせられ重みがある言葉でした。「関東大震災」の後でも綺麗に咲いていた花々、そして2011年の「東北大震災」の時の植物からもらった元気や勇気はまだまだ記憶に新しいです。地球上で人間より遥かに長い歴史を持つ植物に思いを馳せながらの「ぬり絵」って何だかとても贅沢な時間の過ごし方だなぁと思いました。

2023.09.22

コメント(2)

-

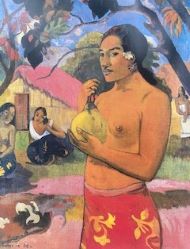

「ゴッホ的不幸」と「ゴーギャン的不幸」@原田マハ著「リボルバー」&エルミタージュ美術館等。

「果物を持つ女」1893年 エルミタージュ美術館所蔵 原田マハ著「リボルバー」は画家と名乗る女性「サラ」が主人公「冴」がパリで働くオークション・ハウスに錆付いた一丁のリボルバーを持ち込む事から物語が始まります。 サラはこのリボルバーはゴッホの自殺に使われた物でオーヴェール村の木の下から発見され、このリボルバーと共にそれに纏わる話がゴーギャンの娘からその娘(仮にXと呼んでいる)に伝えられ、サラ自身は死の間際の「X」から全てを託されたという流れです。 ゴッホとゴーギャンの関係を研究している冴は瞬時にゴーギャンの1人娘「アリーヌ」は若くして肺炎で亡くなっているので「X」の母親にはなり得ないと断言します。 著書の中に「ゴッホとゴーギャンとどちらがより不幸だったか?」との問いかけが何回かあり、ゴッホの人生は多くの本が出版され映画化されていてもゴーギャンの人生はゴッホほど知られていない事に改めて気づきます。 株の仲買人から画家に転向する事を決めた夫に愛想をつかしてデンマークに帰ってしまった妻「メット」との間には4男1女の子供がいますが、1人娘の「アリーヌ」がゴーギャンの最初のタヒチ滞在中に肺炎で亡くなり失意のうちに描いた絵が「果物を持つ女」で、この絵を描いた後にゴーギャンがヒ素自殺を図っていた事を「リボルバー」で初めて知りました。この絵の副題「あなたは何処へ行くの?」が今になって沁みます。もしこの事実を知っていたら「エルミタージュ美術館」でこの絵を見た時間はもっと長いものになっていたと思います。 「マンゴーを持つ女」1892年 ボルティモア美術館所蔵 そして肝心のゴーギャンの娘から娘への繋がりの可能性として冴が考えるのがタヒチ時代の現地妻を含めた6人の愛人たちとその子供達です。当時13歳の最初の現地妻「テハマナ」をモデルにした「マンゴーを持つ女」の絵も初めて知りました。ゴーギャンに絵画へのインスピレーションを与えた女神的存在の彼女を母性たっぷりに描いています。ただゴーギャンは子供の誕生を望まず結局は死産となりゴーギャンがタヒチを去った後に現地人の男性と結婚しているため彼女との繋がりは消えてしまいます。それでは別の愛人との間に生まれた娘か・・とミステリーは後半に続いて行きます。 生前一度も結婚する事もなく子供もいなかった「孤独」のゴッホと正妻の間に5人の子をもうけ更に愛人との間にも子供がいたゴーギャンだけれど、こと絵画や創作への理解・献身という意味ではゴッホには弟テオやテオの妻のヨー、2人の子供のフィンセントの存在が確かに孤独を払拭しているようにも感じます。そしてゴーギャンの場合、絵画について身内の中での理解者はほぼいなかったという事に人生の機微を感じます。 因みにゴッホは妹への手紙の中で「僕は友人のゴーギャンがとても好きだ。だって彼は子供と絵と両方作れたんだから」と書き、ゴーギャンへの手紙には’「確かに私は不幸だろう。だがあなただって私と同じ不幸な人間じゃないか」と書いているそうです。

2023.09.21

コメント(0)

-

「らんまん」万太郎との別れに「山橘」の和歌を贈る徳永教授の粋な心遣い。

昨日の徳永教授と万太郎の別れを奈良時代の公暁・歌人である「大伴家持」の和歌を引用して締めくくった情感たっぷりのシーンから一転、今朝は1923年(大正12年)に東京・横浜を中心に甚大な被害をもたらした「関東大震災」の凄絶なシーンの連続でした。 隅田川界隈や深川の被害が最も大きかったようですが調べてみると東京帝国大学に与えた打撃も深刻だったようで医学部医化学教室からの火災が生理学教室や薬物学教室を焼き払ったようです。 昨日の流れから徳永教授の安否が気になってモデルである「松村任三(1856-1928)」氏をウィキペデイアで調べてみると関東大震災が起こった年に32年間勤め上げた教授職を退官し、その5年後に亡くなっています。 昨日が徳永教授最後の出演かなと思わせる余韻を残す「和歌」での締めくくりは、元々万太郎とのぎくしゃくした関係に終止符を打ったのが「和歌」の存在で徳永教授が上の句を詠み、万太郎が即座に下の句で応えるシーンだったので、この自然体のような脚本には感服です。「この雪の 消(け)残る時に いざ行かな 山橘の 実の照るも見む」を同じように上の句、下の句を2人が披露するシーンには徳永教授の万太郎への変わらぬ評価(魅惑の人)がしっかり込められているのだと思います。 山橘は夏に花は開くもののその花は小さく俯き加減であるのに、冬になると真っ赤な実がなるという植物である事を初めて知りました。雪に覆われてもなお美しい実を見せる丈の低い小さな常緑樹の山橘は万太郎そのものなのかもしれません。「らんまん」も残すところ後7回となりました。昨日の「神回」を超えるシーンがいくつ見られるかまだまだ楽しみは続きます。

2023.09.20

コメント(2)

-

今日は「育休を考える日」シンガポールで共働き率84%を支える多民族国家ならではの制度。

今日は「育休を考える日」で、この記念日は2018年から積水ハウスが男性社員の育児休養1ヶ月以上の完全取得を制定した事に由来しているそうです。 共働き率が84%にも上ると言われているシンガポールで果たして「男性の育休」はあるのか調べてみると月収が2500ドル(約25万円)以上の父親を対象に2週間の育休制度があるようですが、生まれた子供がシンガポール国籍に限られているようです。 そして周りで「男性の育休」を取ったという話を聞いたこもなく、やはりシンガポールで高い共働き率を維持し、出産後退職せずにかなり早く職場復帰できる環境の元になっているのは「メイド・ヘルパー制度」です。シンガポールでは6世帯に1世帯がメイドかヘルパーを雇っているというデータもあります。 この制度は今から45年前の1978年にシンガポール政府が「女性の労働人口増加を目的」に「外国人メイド計画」を立ち上げた事に始まっています。採用される国籍はフィリピン、インドネシア、スリランカ、ミャンマー等で23歳から50歳未満の女性、既婚でも小さい子供がいても単身での来星が義務付けられています。住み込み、通い等の種類があり、住み込みの場合国籍によって賃金が違いますが、フィリピンの場合大体570ドル/月です。 日本のお手伝いさんと同じように家事全般や犬の散歩等もこなす他に私が一番驚いたのは雇い主の奥さんが出産した場合母乳を搾乳しておき冷蔵庫などに保管し、それをいつでも飲ませられるという体制を整えている事です。奥さんは夜中に起きて母乳をあげる事や夜泣きに対応する必要がないため、睡眠時間もしっかり確保でき社会復帰も早めに出来るというシステムです。子供の成長に合わせ保育園や学校への送り迎え、子供の勉強も手伝ってくれるケースもありメイドさんへの信頼度はかなり高いものがあるという印象です。 以前に在星していた日本人のご夫婦が小さな子供連れで本帰国し、子育てのため奥さんの仕事復帰が難しいという話が出た時「シンガポールのようにメイドさんを雇う事は日本では難しいのかな?」と言うと「出来なくはないけれど、他人が一つの家に同居するのは日本では難しいのでは・・」と言う事でした。 シンガポールは多民族国家で外国人と共存という意識が定着しているためメイド制度が上手く機能していると思うのですが、改めて思うのは政府の長いスパンで考え将来を見据えた「計画」や「制度」を作る頭脳や実行力です。 日本の風土や風習を考えた場合、外国の制度を導入するというのはかなり難しいと思いますが、だからこそきちんと機能する制度を作り上げる義務が政府にあると思います。

2023.09.19

コメント(0)

-

「F1 シンガポール GP決勝」のPV観戦をPetit Chablisを飲みながら@ワイン・コネクション

昨日は2008年が初開催で今年で14回目になる「F1 シンガポール 」のGP決勝の日でした。シンガポールの9月の風物詩としてしっかり定着していて2028年まで開催契約があります。早々にワイン・コネクションのニューズレターで3店のみで「PV」実施のお知らせが来て「ウエスト・コースト・プラザ」店がちょうどお世話になっているA氏のご自宅のすぐ近くなのでそのお店を選びました。 シャンパンとセットになったスペシャルメニューもあり「何故F1はシャンパン?」と調べてみると、1950年フランスでのレースでシャンパンメーカー「モエ・ド・シャンドン」が優勝者に贈った事がきっかのようです。 アルコール度数12.5% 48ドル 特にF1好きという事もない私達は赤ワインと思っていましたが、スクリーンが設置された屋外の席は夜8時スタートの時点でも結構蒸し暑く、あれこれ迷いながら店内で「Petit Chablis(プティ・シャブリ)」を選び(お店の売り値でレストランで飲む事が出来ます)ギンギンに冷やして暑さを吹き飛ばすように堪能・完飲しました。「Chablis」だと60ドルから70ドルぐらいするので、品質を考えると48ドルは正にPetit・プティ・手頃なワインです。トリュフ入りのポテトフライ、牛肉のたたきとの相性も良く、締めはあさりの入ったパスタ「ボンゴレ」で締めました。 スタートしてからしばらくは車好きのA氏の「360㎞は出ているんだよね。自分はシンガポールで160㎞出した事が合って💦」とか「車から激しく上がる火花は果たしてどこから?」とか「タイヤの交換をどうしてあんなに速く出来るのかボルトを何本使っているんだろう?」とか私1人だったらあまり疑問にも思わない事をいろいろ説明もしてくれました。スクリーンに映し出される会場の「マリーナベイストリートサーキット」の空からの夜景が美しくてしばし見とれました。ただ徐々に普段の世間話に華が咲いて優勝を決めたシーンはすっかり見逃してしまって・・。 かなり満足度の高かった「Petit Chablis」のボトルは記念のために持ち帰り、ふとプティ・シャブリとシャブリの違いは?と調べてみるとプティが「小さい」ではなく「手頃な」という意味で使われている事を今朝知った次第です🥂

2023.09.18

コメント(0)

-

ゴッホ終焉の地「オーヴェル=シュル=オワーズ」で約2ヵ月で77枚描いた絵の行方は@原田マハ著「リボルバー」

原田マハ著「リボルバー」をやっと読み始めて、著書の中にゴッホ終焉の地であるパリ近郊の「オーヴェル=シュル=オワーズ」に滞在していたゴッホが敬愛した画家「フランソア・ドービニー(1817-1878)」の邸宅の様子を描いた「ドービニーの庭」の記述があり、思い出しのは昨年4月~6月に「ひろしま現代美術館館」で開催された「ナイト・ミュージアム」です。画家に扮した役者さんがガイド役となり絵画に纏わるミステリー等を解説するという企画で、その絵の中の1枚が「ドービニーの庭」でした。その時も何故ゴッホの遺作かもしれない貴重な絵がオランダではなく広島の美術館にあるのだろうと不思議には思いました。 ひろしま現代美樹幹所蔵 バーゼル市立美術館蔵 改めて調べて見ると1890年7月(拳銃自殺をした月)にスイスの「バーゼル市立美術館」所蔵の絵を最初に描き、模写という形で2枚目として描いたのが「ひろしま現代美術館」所蔵で絵の左下にあったはずの猫が欠けていて補修のため塗りつぶされたのではという説明でした。 そして「ドービニーの庭」は2枚目についてだけ7月23日付けの弟テオへの「最後の手紙」で言及しているらしく拳銃自殺をする1週間から4日前に描かれたと考えられているようです。 「最後の手紙」で思い出すのは2017年公開の映画「ゴッホ 最期の手紙(英題はLoving Vincent)」でこの手紙が何かの事情で配達が遅れ結局ゴッホの死の翌年に亡くなってしまったテオがこの手紙を読む事は無かった事、そしてこの手紙の存在がゴッホの自殺説に疑問符を投げかける一因になっている事をこの映画で知りました。 肝心の何故ひろしま現代美術館にこの絵があるかいうと、ゴッホの死後ドービニー夫人に寄贈された絵は彼女の死後複数の所有者を転々とし、ドイツのベルリン国立美術館が購入したものの第二次世界大戦中の「ナチスの台頭」に翻弄され当時の所有者と共にアメリカに亡命した歴史もあるようで、最終的には1974年の競売で広島銀行が落札したという経緯のようです。 著書「リボルバー」で約2ヵ月を過ごした「オーヴェル=シュル=オワーズ」でゴッホが77枚の絵を描いた事(ほぼ一日1枚)、この村でゴッホが宿としていた「ラヴー亭」等の保存のため「Institute Van Gogh(ゴッホ研究所)」が1987年に設立された事を知りました。この研究所の3つの目的の1つが「オーヴェル時代にゴッホが描いた1つ以上の絵画の取得でそれをラヴ―亭の壁に飾る事」らしく「ドービニーの庭」こそがそこを飾るのに相応しい絵なのかなぁと思ったりします。 ゴッホとゴーギャンの関係についても通説を覆すような箇所があって、読み終わったらゴッホやゴーギャンの絵についてまた何か書きたいと思っています。「アルルのダンスホール」1888年 「オルセー見学ガイド」には「この絵には単純化されたフォルム、輪郭をはっきりさせる縁取り、むらの無い一色塗りといったゴーギャンの影響が顕著に認められる」と書かれています。

2023.09.17

コメント(0)

-

「パイン飴」に注文殺到 ㊗阪神タイガースリーグ優勝🍍

一昨日阪神タイガースがセリーグのリーグ優勝を決め、ナチュラル・ボーン(生まれながらの)虎党の知人に「優勝おめでとうメール」を送ったら返信に「今日は寝不足です。昨日はビールかけからその後特別番組まで視聴していたので寝た気がしません。18年振りの優勝でアレがやっと解禁になりました。関西の経済効果は凄いものになりますね。岡田監督の好物パイン飴には注文が殺到しているのだとか」と返信がありました。 「アレ」は優勝を決める数日前にテレビのスポーツニュースで知って、ファンの優勝を願う熱い思いが伝わる良い言葉だなぁと思っていました。今朝の朝日新聞の「天声人語」でも取り上げていましたが、「こ・そ・あ・ど言葉」は会話で「その人って?」と言うと話し手と聞き手で情報が共有されていない時に、「あの人のこと?」と言うとお互いに情報が共有されているので、特に今回の「アレ」には更に仲間意識や連帯感を高める効果があったのかなぁと思います。 そして「パイン飴」は優勝を決めた後のスポーツニュースでも取り上げていましたが「どんな飴?」と思って調べると「あめちゃん文化」が根付く大阪市四天王寺区にある1948年創業菓子メーカー「パイン(株)」の飴でした。中に〇が空いている飴は確かに日本にいた時に食べた記憶があります。何故穴が空いているのかは2012年にパイン(株)のTwitterで明らかにされていてパイナップル缶のパインをイメージしているそうです。発売開始当時高級品だった果物のパイナップルに形を似せたそうです。そして形から8月8日が「パイン飴の日」として2015年に記念日として登録されている由緒ある飴のようで、今回の優勝で更に長く愛される飴になるんだろうなぁと思います。 今年WBC効果でオリックスのファンクラブにも入会した大阪の知人は今日は京セラドームに「オリックス対楽天戦」を観戦に行くようです。山本由伸投手の大リーグ移籍がほぼ決定になり、今日が球場で見る最後かなとちょっと残念そうでもありました。オリックスのリーグ優勝も秒読みになって今年の日本シリーズは関西対決?とまだまだ話題満載のプロ野球です。

2023.09.16

コメント(2)

-

国連機関「イコモス」の「神宮外苑再開発計画撤回要請」に政府の介入はあるのだろうか?

国連の機関「ICOMOS(イコモス)」が「神宮外苑再開発」に対して今月7日に「計画撤回要請」を出していた事を今朝の「週刊現代 2023年9月23日号」ネット版の抜粋を見て知りました。 「イコモス」は初めて聞きましたがユネスコの諮問機関で1965年に発足したNGO法人で法的拘束力は無いものの「人類の遺跡や建造物の保存を目的」とした機関だそうで、翌日8日の定例記者会見で小池都知事はこの要請に対して「アセスメント(環境影響評価)は条例・答申に従って適切に行われている」と反論したものの「週刊現代」の記事には最近の再開発反対の盛り上がりが強まる中、法的拘束力は無くてもこの要請は無視できない状況になっているとあります。 無視できない理由の1つとして要請の中に再開発に関して「日本政府が介入すべき」という文言があるためとあります。小池都知事としてはあくまでも東京都の問題として解決したかったのが、特にジャニーズの性加害問題以降「国連に目を付けられるとまずい」という認識が政界の中に強まり、実際にイコモスの要請の後、西村環境相は「都市緑地は生物が生息し住民が自然と触れ合う場所として重要だ」と指摘する発言を始めています。 週刊現代の中の記事に樹木伐採の詳細について下記のように書かれていました。『再開発に伴い、800本以上の樹木を植樹する一方で、樹齢100年を超える樹木を含め700本以上が伐採予定だ』何故貴重な樹木が伐採される運命になるのか確かに疑問を感じます。そして樹木の大量伐採はシンボルであり残される銀杏並木への悪影響も懸念されているようです。 再開発を主導し3400億円以上の総事業費を投じる三井不動産は小池都知事以上に慌てていると記事にありますが、再開発事業は2015年に東京都が公表し、それから8年経った今になってこんな大きな問題になっているのは元々都民や神宮外苑を守りたいと思って最初から反対の声を挙げていた人達の声に真摯に耳を傾けてこなかった事、何となく「お上の言う事には逆らえない」という悪しき風習が長く受け継がれているせいかとも思います。国連機関云々ではなく日本人が納得できる形で今後の事を分かりやすく示してくれる事を切に願います。

2023.09.15

コメント(0)

-

「African Market」で初めて南アフリカ産の「Chenin Blanc」を購入。

先月たまたま見つけた南アフリカの食材店「African Market」で今や南アフリカ産の白ワインの代表格になっている葡萄品種「Chenin Blanc(シュナン・ブラン)」を試しに1本購入しました(32ドル)ラベルが貼られていないシンプルな鳥と花とパイプのデザインにちょっと魅かれました。 コルクの絵柄も同じです。 シュナン・ブロンだけで9種類。20ドル台~30ドル台。 ワインメーカーは「Babylonstren(バビロンストレン)」2020年 アルコール度数13.5%で3日で完飲しましたが、初日はシュナン・ブラン特有の爽やかでしっかりした酸味以上の酸味が際立ちこれはシャルドネでは?と思う程でしたが、セラーに入れて2日目は酸味がかなり抑えられ白い花の香りも漂い本来の味わいに近づいた感があり、そして3日目は完璧なふくよかな味わいになっていてイタリアの食材店のビーフ・ラザニアとも相性は抜群でした。白ワインでここまで味わいの変化を感じたのは珍しいかなと思います。 「Kleine Zalze Celler Selection Chenin Blanc 2015」 南アフリカのシュナン・ブランに興味を持ったのは漫画「マリアージュ 神の雫・最終章」の11巻目で「南アではイタリア系の料理をよく食べるんですが、このシュナン・ブランはそれによく合わせられます」とあり、トマトソースに白ワイン?と思いながら試してみると驚くほどのマリアージュでその時以来嵌っています。トマトソース料理だけでなくお刺身でもサラダでも結構万能選手です。 ワインメーカーのバビロンストレンを検索すると今回購入のワインについて詳しい解説がありました。ビンテージも2020です。PCで邦訳出来ないのが残念ですがちょっと時間をかけてじっくり読んでみようと思います。未だこの味わいが記憶に残っているうちに2回目の別のシュナン・ブランを買って、その後は南アフリカ原産の葡萄品種「Pinotage(ピノタージュ)」を試そうと思っています。

2023.09.14

コメント(0)

-

続・サザンの「Relay~杜の詩」が18日から「ユニクロ」のCMに。東京都にも昨日から新たな動きが。

今月18日に配信リリースされるサザンの新曲「Relay~杜の詩」が同日から「ユニクロ」のCMの中で流される事をネットの記事で知りました。 サザンの「桑田佳祐」さんがデビュー45年を記念する新曲の1曲で[明治神宮外苑の再開発」に伴う「神宮の杜 樹木伐採問題」に懸念を表明する楽曲と注目を浴びているだけにSNS上では「再開発見直しの追い風」「これを機に著名人から更なる賛同の声が上がって欲しい」「今こそ知見を集めみんで考え、新たな一歩を踏み出す時」と賛同の声が上がっているようです。 これに合わせるように東京都は12日に神宮外苑地区の再開発事業を進める三井不動産など4事業者に対し、樹木の保全に関する具体的な見直し案を示すように要請したとネットの記事にありました。 楽曲のタイトルのRelayには「繋ぐ」という意味を込めたそうで、故坂本龍一氏が亡くなる直前に小池百合子都知事に手紙で反対の意思を伝えた事がこんな形で繋がっていくのかと思うと感慨深いものがあります。伐採や移植に関しては決して100%反対者の希望通りにならなくても、声を挙げることの勇気や大切さを教えてもらった気がします。

2023.09.13

コメント(0)

-

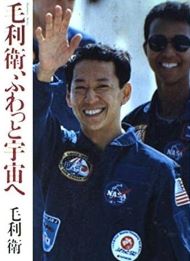

「宇宙の日」1992年「毛利衛」さんが日本人として初めて宇宙に。

今朝のNHK「あさイチ」で今日が「宇宙の日」である事を知りました。コロンブスのアメリカ大陸発見から500年後の1992年にアメリカの提唱によって「国際宇宙年」が制定され、同年の9月12日に宇宙飛行士の毛利衛さん(1948-)が日本人として初めて宇宙に飛び立った事に因んで日本で「宇宙の日」が制定されたようです。国際宇宙年の本来の目的は先進国も発展途上国も共に参加して「地球の環境とその変化を明らかにする事」だそうですが、これは30年ほど経った現在「環境悪化」の現状は伝えられてもその解決策が追い付いていないという皮肉な感じがします。 現在「日本科学未来館名誉館長」を務める毛利衛さんの今年1月のインタビュー記事を見つけて読みました。アメリカの実業家「イーロン・マスク」氏と「ジェフ・ベゾス」氏が「地球はいつか絶滅するから複数の惑星で文明を築いていくべき」「地球環境を守るためには汚染を生み出す産業を宇宙に移す必要がある」とインタビューに答えた事に対して、毛利さんは「投資家の2人とは立場も考え方も違う。宇宙飛行士の経験を通し、生死をかけて宇宙に行く意味については常に考えていた。その結果、分かった事は人類が生き延びる知恵を得るために宇宙に行くという事だ」に続いて「どういう事かと言うと人類は宇宙に行くと今まで経験した事が無いような問題にぶち当たり、それを克服しようとする。例えば、資源やエネルギー、食糧調達の問題の他、大気が無く強い放射線の中でどうやって生命を維持するか等だ。そして、結果としては地球の環境を守り、我々が地球で豊かに暮らしていくための新しい技術や知恵が見つかる。だから人類は宇宙を目指すのだと思う」と「地球愛」を感じさせる言葉は心に沁みるものがあります。 先月インドが世界初の月の南極部分に無人探査機を着陸させ氷の存在を確認とニュースがあり宇宙開発が加速度的に進んで行くのかと思いますが、毛利さんが言うようにこの宇宙開発が地球の環境を守り人類の豊かな生活のため大きな働きになる事を願う一方、ロシアのウクライナ侵攻等、戦争や紛争たのめに使われている兵器がいかに地球環境の悪化を加速させているかと思うと複雑な気持ちになります。

2023.09.12

コメント(0)

-

ポルトガルの赤「ドウロ地方」の「Quinta Dos Quatro Ventos」2018年

先月のワイン・コネクションの最大50%オフに6本纏め買いすると更に10%オフでスタッフお薦めの1本がポルトガルの赤でした。今年6月のお薦めのポルトガルワイン「DOURO(ドウロ地方)」の「Duorum」は満足度の高い1本だったので、今回お薦めの同じ地方の「Quinta Dos Quatro Ventos(キンタ・ドス・クアトロ・ヴェントス・ㇾセルヴァ 2018年」を値引き価格29.90ドル(3千円くらい)で1本購入して先週末にやっと開けました。 葡萄品種も「Duorum」と同じ「ティンタ・ロリス(スペインではテンプラニーリョ)」「トウリガ・フランカ(ポートワインにも使われアロマ豊かなワインに)」「トウリガ・ナシオナル(収量が少なく高価)」の3種類でアルコール度数は14%です。「IWC」で90ポイント獲得だそうです。IWCは「インターナショナル・ワイン・チャレンジ」の略で1984年にロンドンで設立されましたが、調べてみると日本酒部門もあって2020年は和歌山県の「平和酒造」が受賞していました。 そしてポルトガルワインと言えば私にはボルトガルの缶詰で明治屋でツナやサバやイワシ等数種類も並ぶ中から今回は「サーディンのトマトソースとオリーブオイル漬け」を選び、イタリア食材店でトマトスープを買って玉ねぎと赤ワインも入れて煮込んでみました。仕上げには健康のために茹でたブロッコリーをたっぷり添えました。ポルトガル産というのが頭にあるからだと思いますが、絶妙なマリアージュだったと思います。おまけに数分で出来る簡単料理です。 前回「Dourum」に合わせたイワシのオリーブオイル漬け缶詰、イワシの卵も入っている優れ物。 缶詰を包むパッケージの色やデザインを見るだけでも明るい気持ちにもなります。今朝のNHK「あさイチ」の特集は「最近暗いニュースが多く影響を受けて気持ちが沈んでしまった時の対策・・」でしたが、ちょっとした食材のパッケージからも元気が貰えるんだとしみじみします。

2023.09.11

コメント(0)

-

「らんまん」に日本で一番独創的な経営者と評される「小林一三」が登場。

先週金曜の「らんまん」の最後のシーンで寿恵子が渋谷で開店した待合茶屋「山桃」を訪れた人物がミュージカル俳優「海宝直人」さん演じる「小林一三」氏だった事を後で知りました。 「阿部サダヲ」さん 「海宝直人」さん 小林一三ですぐ思い出したのは2015年9月の2夜連続放送のNHKドラマ「経世済民の男 小林一三~夢とそろばん」で「阿部サダヲ」さんが演じました。関西出身の方々には超が付くほど有名人だと思うのですが、私はドラマを見て初めて名前と彼の偉業が結び付きました。「日本で最も独創的な経営者」と評されるほどのアイデアと実行力で「阪急電鉄」や「東宝」の創始者となり、また世界でも類を見ない女子だけの歌劇団「宝塚」を生み出した人物を描いたドラマは見応えがありました。 改めて小林一三氏の人生をウィキペデイアで見てみると1873年生まれで牧野富太郎博士より11歳年下です。山梨県生まれで現在の慶応大学卒業後三井銀行大阪支店に就職し趣味の小説を書きながらのんびりと行員生活を送っていたものの奥田瑛二さん演じる破天荒な上司が赴任して来た事から人生が大きく変わって行きます。上司の人生に翻弄されながらも、結局は破綻した「箕南電車」を引き受けた事が阪急電鉄の創設に繋がり事業をどんどん拡大していきます。ウィキペデイアの中に牧野博士との関連があるか見てみましたが該当する箇所は見つけられず、強いて言えば美術品の鬼集家であり食通であった事ぐらいです。 万太郎に資金援助をするのかと思いましたが、資金援助に関してはこれから登場する「中川大志」さん演じる資産家の「永守徹」が申し出るようなので、来週月曜から小林一三がどのように万太郎と寿恵子に絡んでくるのか展開がとても楽しみです。「らんまん」の面白さの1つはタイミング良く有名人が登場する事にもあると思うので脚本にまたしても脱帽です。 因みに牧野富太郎氏と小林一三氏は同じ年1957年に亡くなっています。植物学一筋だった牧野氏とは違い戦中、戦後に政界にも身を置いた小林氏の人生はまた波乱が大きかった分実りも大きかったのかと想像しますす。

2023.09.10

コメント(0)

-

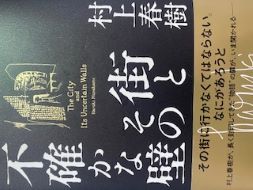

5ページの「あとがき」に職業作家・村上春樹氏の「真髄」を見た感があります。

小説に何度も登場する「薪ストーブ」北海道の山崎ワイナリーを思い出しました。 今年4月に刊行された村上春樹著「街とその不確かな壁」をじっくり時間をかけて読み終えました。刊行前に前知識として1980年に雑誌「文学界」にほぼ同じタイトルで掲載されたけれど村上氏の意向から単行本化されなかった幻の作品の存在やこの作品が四作目である1985年に刊行された「世界の終わりとハードボイルドワンダーランド」の原型となる小説である事を3月に知りましたが、私としては全く新しい作品として読み終えました。 著者自身の「あとがき」が巻末の5ページにあり具体的に1980年「文学界」に掲載された中編小説が四百字詰めの原稿用紙に150枚程度で内容に納得がいかず唯一書籍化されなかった作品である事、「三部作」の後の1895年に刊行された四作目「世界の終わりとハードボイルドワンダーランド」で色合いの違うストーリーを加えて二本立ての小説を作り上げたと説明があります。この作品は30代の作家としては大江健三郎著「万延元年のフットボール」に次ぐ2人目の「谷崎潤一郎賞」を受賞しています。 そして「文学界」での掲載からほぼ40年経ち(村上氏は31歳から71歳に)作品の未完成さや未熟さにしかるべき決着をつけたいという思いから日本でコロナ禍が猛威を振るう年に書き初め3年ほどで完成させたそうです。 あとがきに引用された言葉「1人の作家が一生のうちに真摯に語る事が出来る物語は基本的に数が限られている。我々はその限られた数のモチーフを、手を変え品を変え、様々な形に書き換えていくだけなのだ」には村上氏が小説を書き始めた時からのブレない「信念」のような物を感じます。 実は「世界の終わり~」を読んだ後で二部作で進行しながらも全く違和感のない物語の展開にも驚き「この作家は将来ノーベル賞を受賞する作家になるんだろうなぁ」と思った事を思い出しますが、改めて検索してあらすじを読むと内容を全く覚えていない事にも驚きます。ハルキストの友人からも「街と~」を読み終えた後「世界の終わり~」をもう一度読んでみたくなりましたとメールがあって、私も同じ気持ちになっています(出来ることなら幻の作品も・・)村上氏が著書の中でよく使う「職業作家」という言葉の意味をこの一冊で知った気がします。今年のノーベル文学賞の発表は10月6日(金)で果たして結果は・・とこちらも興味深いところです。

2023.09.09

コメント(0)

-

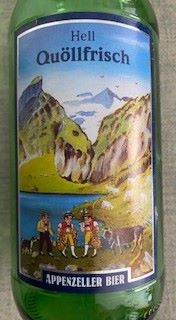

アルプスの天然水で造るスイス産ビール「Quollfrisch」🍺

先日スイス人が経営する食材店「Huber's Butchery」に行った時にビールコーナーもじっくり見てみました。いつもチーズコーナーを時間をかけて見て、次に野菜、総菜、肉という順番でしたが、最近シンガポール産のタイガービールや日本産以外のビールを飲んでいるうちにビールにも奥深い物語があって「駆けつけ三杯」以上の興味深い飲み物という事に目覚めました。330ml 賞味期限は2023年10月14日 ドイツ産やベルギー産のビール以外にも数種類あったスイス産ビールから選んだのは「Appenzeller Bier(アッペンツェラー・ビール社」の「Quollfrisch(クウォルフリッシュ)」で、決め手はいかにもスイスという感じのラベルのデザインです。 聳える山々の前に湖らしき風景と民族衣装(トラハト)を着た3人の男性の左横に犬が一匹、そして右側には放牧された山羊が描かれいかにも牧歌的な雰囲気です。家に帰って調べてみるとビール会社名は町の名前「アッペンツェル」が由来で1886年に創業しているので137年の歴史があります。ビールに使われる水はアルプスで生まれる硬度が低く飲みやすい天然水(ミネラルウォーター)で麦とホップもスイス産だそうで期待が大いに高まります。 アルコール度数が4.8%と軽めですが、一口目はやはり「アルプスの天然水」と言う前情報のせいか今まで味わった事がないような水の美味しさが際立つビールでした。「Huber's Butchery」で購入のラム肉のソーセージに合わせましたが、もうちょっとあっさりしたソーセージの方が相性が良かったかもしれません。アッペンツェルはスイスチーズの銘醸地でもあるようなので次回はこの町のチーズを探しにお店に行く楽しみが出来ました。 ところでWine Connectionではドイツビールの取り扱いがあって、ワインと一緒に一本買ってスイスビールの後に飲んだのですが、このビールのコクが本当に美味しくスイス対ドイツはどらちに軍配?と考えるとドイツかなぁと思ってしまいました。アルコール度数が5.5%なので理由はそれかな?とも思いますが消費期限をチェックすると2024年4月になっています。消費期限を考えるとスイスに軍配ありとも思ってしまいます。

2023.09.08

コメント(0)

-

「大阪IR」1年遅れで2030年秋頃開業決定。日本の魅力を外国人観光客に最大限にアピールして税収アップに期待。アピールして税収アップを願う。

今年4月に2029年秋~冬頃の開業を目指すと発表があった「大阪IR(カジノを含む複合型リゾート)計画」が1年ほど遅れて2030年秋頃開業と昨日ニュースがありました。2021年の横浜誘致が反対派多数で否決されてから9年後の開業になります。大阪が計画した「夢島(人工島)のIR」イメージ図 具体的には今年秋頃から「地盤の液状化対策工事」を始め、25年春頃から施設の建設工事着手、30年夏頃までに工事完了だそうです。事業者が投じる初期投資は資材費高騰で約1兆2700億円に増額となり「オリックス」が事業を中心に行う企業名の1つにありました。オリックスと言えば私はやっぱりプロ野球で現在リーグトップなので去年に引き続き「日本一」に輝いてこの事業を支える柱の1つになって欲しいと・・あまり関係ない気もしますが💦建設途中を見るツアーのような物があれば面白いかなと思ったりします。 シンガポールのカジノは2010年に「セントーサ島(ゲンティン系)」と「ベイ・サンズ(ラスベガス系)」がほぼ同時に開業し、観光客をターゲットに政府の財源としてかなり貢献している感がありコロナ禍前2019年の実績ではマカオ、ラスベガスに次ぐ世界第3位の収益を上げているのと観光客の数もカジノ開業前の3倍の1900万人になっています。 シンガポール以外のカジノで思い出深いのは2005年に一度だけ行った「ラスベガス」で「カジノ=ギャンブル=ちょっと怪しげ)のイメージが吹き飛ぶような街全体が明るいテーマパークのようだった事、穏やかな様子でギャンブルを楽しむ人達の姿、ビール片手に仲間たちと笑顔で歩いている人達、有名ホテルの前で演じられていた本格的ミュージカル(勿論立ち見ですが無料でいつまでも見ている事が出来ました)ここまで観光客を楽しませる街と思っていなかったので本当にいい意味で衝撃体験でした。 改めて調べてみるとアメリカ西部のネバタ州のこの街にカジノが出来たのは1930年代で「世界恐慌」で世界中が不景気になった時にネバタ州が税収確保を目的に建設したようです。大阪の開業時にはおよそ100年の歴史を持つ事になります。今も昔も税金なのだと痛感します。 余談ですが、シンガポールのカジノはラスベガスほと観光客を徹底的に楽しませるエンターテイメントに徹した環境造りは出来ていないという印象で、日本初の大阪IRには日本でしか体験できない極上のエンターテイメントも提供する場となって、もし2つ目のカジノが開業するのであればその手本となれるよう沢山の知恵とアイデアを民間人からも募って欲しいと強く思います。

2023.09.07

コメント(0)

-

サザンの「桑田佳祐」さんが新曲「Relay~杜の詩」で「神宮の杜伐採」に懸念を表明。

今朝のネットの記事でサザンの「桑田佳祐」さんがデビュー45年を記念する新曲として「Relay~杜の詩」の歌詞を公式サイトに掲載した事を知り、早速サイトを見てみました。この楽曲は[明治神宮外苑の再開発」に伴う「神宮の杜」の樹木伐採問題に懸念を表明するもので、故・坂本龍一氏に続き、作家の村上春樹氏、ミュージシャンの桑田佳祐氏と私の知る限りは著名人の抗議は3人目です。 「Relay~」の中の歌詞「いつもいつも思っていた。知らないうちに決まっている」は今年2月16日に「神宮外苑再開発」の施工が東京都に認可され、シンボルである「いちょう並木」は残してもスポーツ施設の改築や増設、高層ビルやホテルの建設のため神宮の杜の樹木の伐採を行うという事を指しているのだと思います。この2月の決定がどれだけ大きく報道されたのかは分かりませんが、私はこのニュースは見逃していました。 「神宮の杜」について改めて調べtてみると明治神宮創建時に70万平方メートルの広大な敷地に全国から献木された約10万本を「永遠の杜」を目指して植栽した事、「森と自然の多様性の再生を続けSGDsの森の実現を見る事が出来る」など説明があります。そして皇室の繁栄、わが国の発展、特に世界平和を祈る場所として当時造られた事を思うと「伐採」には更に複雑な気持ちになります。 桑田佳祐さんは今月2日のラジオ番組でも「この曲は坂本龍一さんの思いを受け止めて作った曲と言っていい」と発言していて、歌詞の中の「アスファルト・ジャングルに変わっちゃうの?」「未来の都市が空を塞いでいいの?」と環境問題だけではなく日本人の心の故郷を無くしてしまう事に警鐘を鳴らしています。 既に建設業者によって開発が進んでいるようで、この懸念や抗議の声を東京都がどのように受け止め、反対する人達をどれだけ納得させられる回答をしてくれるのか、簡単ではないにしても伐採の面積を最小限に抑える事は出来ないのかと遅まきながら考えさせられます。

2023.09.05

コメント(0)

-

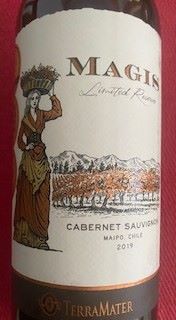

Maipo Valley 濁りワイン「MAGIS Limited Reserve Cabernet Sauvignon」

ワイン・コネクションの第二弾「最大50%オフセール」がBukit Timah(ブキ・ティマ店)で先月25日から1週間あって様子を見に行って来ました。第一弾の時よりお店の一画に数量限定でセールのワインが並んでいて通常の半額近い値段になっている上に、6本纏めて買うと更に10%オフと言う事で纏め買いしました。 その中の1本チリ産「MAIPO Valley(マイポ渓谷)」の「MAGIS」はカベルネソーヴィニヨン100% 2019年です。ラベルの手摘みした葡萄を入れたバスケットを頭に捧げ持っている女神(MUSE)の姿はワインメーカーが慎重に手造りしたワインの象徴だそうです。長期保存のためボトルの重量もかなりあるのと金色のメダルが3つも貼られているのには購買欲をそそられます。調べてみると「CWSA」は中国の「ワイン&スピリッツ賞」で「DES COR CHA DOS(デスコル・チャドス)」は南米産のワインガイド誌の賞で91点です。色んな賞があるものだとそれだけで感心します。 1週間ほどセラーで寝かせてから開けてみると、綺麗な濃いルビー色とカベルネソーヴィニヨン特融の香りが立ちましたが、一口飲んでみると渋みというか舌に少しざらざら感があって「?」と思い、簡易デキャンタを使ってみましたがざらざら感は残りました。ただそれ以外は特に問題はなくラム肉のソーセージと美味しく頂きました。 2日目も同じざらざら感が多少あり、ボトルの裏のラベルにある「UNFILTERED」に気が付きました。調べてみると「ろ過しないワイン」所謂「濁りワイン」だそうです。全ての濁りワインがこのようなざらざら感があるのかどうかは分かりませんが、ある意味自然なワインである濁りワインは舌に残る感じを気にしなければ、十分美味しく頂けるのではという感じでした。アルコール度数14%、オフセールで16ドルは酒税の高いシンガポールではちょっと涙ものでお得感がありました。

2023.09.04

コメント(0)

-

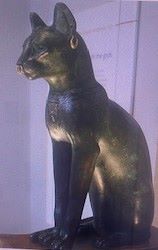

「ゲイヤー・アンダーソンの猫」@NHK「究極ガイド 2時間でまわる大英博物館」から思い出す「ホルスの目を持つお守り猫」

昨晩NHKの「究極 ガイド2時間でまわる大英博物館」再放送で古代エジプト時代の「ゲイヤー・アンダーソンの猫」を初めて見ました。作者不詳で紀元前664年~332年頃に作られた物で、寄贈した「ロバート・ゲイヤー・アンダーソン」の名前からこう呼ばれているそうです。 番組の中で「猫はエジプト人が最初に家畜にした動物と言われている」と説明があり、愛猫家の間では周知の事なのだと思いますが、私は初めて聞きました。 この猫は古代エジプト時代の新王国時代に「バステト神」への捧げ物として作られたそうですが、パステト神は頭が猫の「月と豊穣の神」で最初は人を罰する神として恐れられていたものが徐々に人間を病気や悪霊から守る女神へと変わっていったそうです。 写真に撮った説明の部分が小さすぎて読めないのが残念です💦 そしてこの猫の像を見て思い出したのが、数年前に「シンガポール博物館」の特別展で見たタイトルが「Wedjat-eye amulet」の猫です。改めて調べてみるとWedjatーeyeは「ホルスの目」という意味で、古代エジプトでは「太陽と月」を一対の物と考え「ホルスの目」と言っていたそうです。amuletはお守りの意味なので「ホルスの目を持つお守り」と言う事になります。大英博物館の「アンダーソン~」の展示の様子よりシンガポールの方が照明をかなり落としていてもっと猫のミステリアスな雰囲気を醸し出していた事を思い出します。この特別展はインカ帝国時代の物から日本の浮世絵に至るまで特定地域ではなく世界中の秘宝のような物を展示していたので、この猫も大英博物館所蔵なのかエジプトの美術館からの物なのか分からないのが私には更にミステリアスな感じです。

2023.09.03

コメント(0)

-

南アフリカ産ビール「AMSTEL Rager」オランダとの歴史も考えながら。

ワイン・コネクションから今度は「最大で50%オフ」のお知らせが来てBukit Timah(ブキ・ティマ)店のみのセールなのでバスと地下鉄を乗り継いで初めて行ってみました。お店のある通りには面白そうな店舗が数軒並び、その一軒が「African Market」でした。アフリカと聞いて反応してしまうのは「未だ果たせていないアフリカ旅行への未練」だと思います。 ラベルには「ヨハネスブルグ 南アフリカ産」と明記 こじんまりとしたお店(ネット販売が中心だそうです)で1人だけ女性スタッフがいて、私以外にはお客さんがいなかったのでゆっくりとワインやビールやスナック類を見た後「アフリカのどの地域の商品を扱っているんですか?」と聞くと「肉類以外は全て南アフリカ産です」という事でした。私の好きな南アフリカ産のワイン「シュナン・ブロン」や「ピノタージュ」も比較的手ごろな値段で種類も多く並べられていましたが、南アフリカ産のビールの種類の多さに目を引かれスタッフに質問しながら「AMSTEL Lager」にしました。決めてはアルコール度数が5%、ラベルにある「Slow Brewed」と「Extra Matured」です。どちらも意味はスタッフも分からないという事でしたが、以前にアフリカン・カフェ「UTU」で飲んだちょっとがっかりビールの「Tusker(東アフリカ産)のリベンジの気持ちもありました。 グラスに注ぐと正にラガービールの濃い褐色が際立ち、一口目は苦みが強い感じでしたが徐々に苦みは和らいで(おつまみの北海道産おいしいさきいか効果かも・・)満足度の高いビールでした。飲み終わってから「AMSTEL」ってオランダのアムステルダムの事?と調べてみると、確かにオランダのビール会社(現在はハイネケンの傘下)でした。「アムステル運河の上流にある氷のみを採取し使用」と説明があるので、まさか氷をオランダから?と疑問が残りますが、オランダと南アフリカの歴史もふと思い浮かびました。 15世紀にアフリカ大陸南端の「喜望峰」が発見され、その後17世紀にオランダ東インド会社がこの地をを中継地として占領しています。そして19世紀にオランダからイギリスに壌土されるまでの約200年間オランダに統治されていた歴史の跡が色濃く残っているのかとあれこれ考えます。 余談ですが、アフリカと言えば良質のコーヒー豆と思い「コーヒー豆はありますか?」とスタッフに聞くと「南アフリカではコーヒー党より断然紅茶党が多いんです」という答えで、確かにイギリスは「紅茶の国」でした。ここにも歴史が・・。 次回はどのビールにしようかと撮った写真でちょっと勉強してから買いに行くつもりです。そしてワインも🍷

2023.09.02

コメント(0)

-

今日は「大統領選挙」でシンガポールは祝日。選挙の投票率が90%を超える理由は?

今日は「大統領選挙」のためシンガポールは祝日です。実は来星してからずっとシンガポールの大統領ってどんな役割があるの?という疑問を持ったままで今更ながらこの機会に調べてみました。 1.多様かつ多民族なシンガポールの象徴、そして国民統合者としての役割 2.シンガポールがこれまで築いてきた資産や公共サービスの管理者としての役割 「象徴」という言葉から日本の天皇が浮かびますが、シンガポール憲法が定める「共和制国家」の元首となる「大統領」は任期が6年、中華系、マレー系、インド系等の多民族国家のためそれぞれの民族から平等に役回りのように選ぶ特徴もあり、1991年の憲法改正によって「国民投票」で選出されています。 2017年から2023年まではマレー系の初女性大統領「ハリマ・ヤコブ氏」が8代目として就任し、対抗馬無しのため無投票で選ばれています。よって今回の大統領選選挙は12年振りとなるようです。 そして来星して驚いた事の1つは投票率の高さで「国会議員選挙」でも90%を超えています。実は理由は簡単で「罰金王国 シンガポール」らしく投票しないと罰金50ドルが科される上、永久に選挙人名簿から削除される危険性があるからです。その代わりにというか投票日は祝日となり無理なく投票出来る環境作りはしっかりしています。 ただシンガポールの議会のしくみは日本と違って「一院制」で選挙回数も4~5年に1回程度という少なさで、未だ強権国家で政府への批判やデモが禁止されている国の国民にとっては選挙を通して「自分達の意思をしっかり表明出来る貴重な日」という印象もあり、そのことも投票率の高さの理由なのかもしれません。 今回の「大統領選」の候補者は3人で、そのうちの1人はシンガポールがマレーシアから独立して58年間ずっと政権を担っている「PAP(与党・人民行動党)」出身者で(他の2人は投資ファンドと保険会社の元最高責任者)で有力候補となっていますが、どれほどの票差で当選できるのかはPAPにとっても国民の意見に耳を傾ける良い機会だと考えているようです。 日本で選挙のたびに投票率の低さや投票率を上げるための民間レベルの努力(投票会場の近くにイベントコーナーを設ける等)がニュースになりますが、選挙の回数がシンガポールに比べて断然多い日本でも投票率が高い他国の状況も参考にして何か一計がないものかと思います。国の明るい未来には「政治の力」は勿論不可欠で優秀な政治家を産み、育てるまず一歩が「投票」なのではと考えさせられます。

2023.09.01

コメント(0)

全28件 (28件中 1-28件目)

1

-

-

- 北海道の歩き方♪

- 礼文利尻稚内の山旅53 バスで稚内空…

- (2025-11-10 14:20:41)

-

-

-

- 日本各地の神社仏閣の御朱印

- 後開催 第八回歩いて巡拝 知多四国 5…

- (2025-11-14 00:00:17)

-

-

-

- ディズニーリゾート大好っき!

- [TDR・USJ] 高速バスに乗っ…

- (2025-11-11 19:21:52)

-