[読書 原田マハ] カテゴリの記事

全28件 (28件中 1-28件目)

1

-

19世紀に村人1000人のうち100人が画家だった街「ポン=タヴェン」@ ブルターニュ地方

芸術新潮4月号に掲載の「原田マハのポスト印象派物語」で画家ゴーギャンが一時期住んでいたフランス北西部ブルターニュ地方にある「ポン=タヴェン」について詳細がありました。ブルターニュと言えばクレープのような伝統料理「ガレット」とりんごを原料にしたシードル酒のイメージしかなかったのですが、この地方は元々は南イングランドから主にケルト民族(ブルトン人)が異文化と共に移り住んだ場所で商売上交流のあったナントやボルドーから来た人達からフランス語を学んだそうです。ほとんどがやせた土地と日照時間の短さから小麦や葡萄は育たず替わりに「そば」と「りんご」を栽培し、そば粉が原料の「ガレット(小石の意味)」が郷土料理となったという事に納得です。 ポン=タヴェンに話を戻すと1864年に画家としては最初にやって来たアメリカ人によってパリにいた画家たちにも知られるようになり、ゴーギャンは1886年にパリの物価高から逃れるようにこの街に移り住んでいます。この年には既に村人1000人に対して画家の数は100人ほどで、この地で活動した画家たちの総称「ポン=タヴェン派」にもこの町の名前が使われています。 ゴーギャンの求心力もあったのかモネやルノワール等の「印象派」の絵画に行き詰まりを感じていた若い画家が異文化に新たなインスピレーションを求めて更に集まり、ポン=タヴェン派から枝分かれするように「ポスト印象派」を代表する「総合主義」や「ナビ派」が生み出されていきます。 ポール・セリュジュが描いたアヴァン川 原田マハ氏が執筆のために訪れた実際のアヴァン川 ゴーギャンが生み出した「総合主義」は見た風景や人物をそのまま描くだけでなく絵画にもっと精神的なものを織り込ませる事を唱えたもので、ゴーギャンの絵の長いタイトル、添えられた宗教的、哲学的な言葉にもそれが表れています。もう一つの「ナビ派(ナビは預言者の意味)」の祖と言われる「ポール・セリュジュ」にゴーギャンが与えたアドバイスは「川の色でも木の色でも自分に見えた通りの色で絵を描いたら良い」だったそうで、その教えのままに描いた絵がパリでも大評判となったそうです。 ポン=タヴェンの観光名所としてゴーギャンの絵画を彷彿させる「ゴーギャンの道」や後に黄色いキリストを描くヒントを得た「トレマロ礼拝堂」が挙げられていました。ゴーギャンはこの地に移り住んで2年後にゴッホとの共同生活のためアルルに移ったものの、例の「耳切事件」の後またポン=タヴェンに戻り、そこからタヒチへと向かいこの地で生み出した総合主義の絵画を更に昇華させる事になります。

2024.07.03

コメント(0)

-

「エコール・ド・パリ」の時代を駆け抜けた2人の画家「板倉鼎・須美子」

妻・須美子をモデルにした「休む赤衣の女」1929年頃 個人蔵 芸術新潮4月号にエコール・ド・パリの時代にパリで充実した制作活動をしていた2人の画家「板倉鼎・須美子」について紹介する記事がありました。 冒頭に「モデイリアーニ、パスキン、キスリング、藤田嗣治などが華やかに活躍した1920年代のパリで短くも充実した制作を行った板倉鼎、そしてその妻・須美子のことを知る人はどれほどいるだろうか?」とあり、私もこの2人の画家の名前を初めて知りました。 板倉鼎(1901-1929)は東京美術学校で西洋画を学び24歳で「帝展」に初入選、その年にロシア文学者「昇曙夢(のぼりしょむ)」の長女須美子(17歳)と結婚後、2人は1926年にパリを目指し横浜から船に乗ります。藤田嗣治が単身パリへ向かった13年後の事です。 当時パリでは数百人に上る日本人美術家たちが活動していたようで、中でも藤田嗣治は1919年には既に「サロン・ドートンヌ」に初入選を果たし1922年には日本画に用いる筆も使って描いた「寝室の裸婦キキ」がパリの話題をさらいエコール・ド・パリの旗手として名を馳せていました。 「休む赤衣の女」はパリでの暮らしが鼎に制作の上で大きな影響を与えモダンな画風に変遷し新境地が間近である事を物語る象徴的な1点と説明があります。私には藤田嗣治の影響も大いに受けた1点に見えます。サロン・ドートンヌ入選作の1点「ベル・ホノルル25」1928年頃 一方、日本では音楽を学んでいた妻の須美子は鼎の手ほどきで絵を描き始め、1927年にはサロン・ドートンヌに初入選し、その後も入選を繰り返し藤田嗣治からも称賛されるほど画家としての才能を開花させて行ったそうです。 共に将来を嘱望された2人が渡仏から3年後の1929年に何故帰国を考えたのかは何も書かれていませんが、歯の治療から敗血症を患い鼎は28歳の若さで帰国前に亡くなってしまいます。幼い長女を連れて帰国した須美子は再出発を期し「有島生馬」の元で絵画指導を受けるものの結核を患い25歳で他界してしまいます。 パリで華やかな活躍をした画家たちの陰で埋もれてしまっていた2人の作品や日本に送った多くの書簡が時を超えて2015年、17年に鼎の故郷の千葉県の松戸博物館の「回顧展」で展示され光が当てられたと記事の最後に書かれています。もしかしたら忘却から蘇るべき作品はもっとあるのかもと思いながら、エコール・ド・パリの作品を多く所蔵する「北海道近立代美術館」で「エコール・ド・パリの日本人画家展」を企画してくれたらなぁと思います。 余談ですが、先週の日曜日の「北海道立近代美術館」でのミュージアムトークは「パスキン」についてでした。エコール・ド・パリの時代ロシアや東欧からパリに逃れた来た多数のユダヤ系の1人であった「パスキン」の異郷にある喜びと孤独について学芸員から解説があり「自分のルーツがユダヤ人である事に葛藤し続けた生涯だったのかなぁ」という思いを強くしました。

2024.06.24

コメント(0)

-

原田マハ氏が時空を超えて6人の画家と出会う@「芸術新潮4月号」

「芸術新潮 2024/4」の特集「ゴッホ、ゴーギャン、セザンヌ~ 原田マハのポスト印象派物語」は原田マハ氏がパリのカフェである日突然時空を超えて画家「エミール・ベルナール」と出会い、エミールの画家仲間や尊敬する画家を彼を道案内に一緒に訪ねるという物語です。 「~ポスト印象派物語」で2人が最初に訪れたのはゴッホが1888年にアルルに移り住む前に弟テオと一緒に暮らしていたモンマルトル界隈のルピック通りのアパルトマンです。エミールがドアをノックし開けられたドアから現れた「すでに薄くなっている赤毛を撫でつけ瘦せこけた頬は赤い髭に覆われ、とんよりと曇った眼差しの男(33、34歳くらいのゴッホ)」は何度も見た自画像そのままの年の割には結構な老け顔・・。いかに自画像が自分の内面もとことん知り尽くして描かれた作品であるかにまず感銘を受けます。手を差し出し「あなたの事はよく知っています」と自己紹介と思いきや、時空を超えているためは原田マハ氏の姿はゴッホには全く見えていないのでエミールの背後霊のようにしてゴッホが絵を描いている部屋に入って行き絵具やテレピン油の匂いを嗅ぎながら壁に隙間なく掛けられた絵を眺めます。絵画好きであればこんな体験が出来たら・・と願うシーンです。 次に訪れるのはビジネスマンから後に絵画の革新者となった「ポール=ゴーギャン」が物価高のパリを逃れ移り住んだポン=タヴェンというおとぎ話に出てくるような美しい村です。この小さい村には1860年頃から画家たちがコロニーを形成し始め、ゴーギャンが初めて訪れた1886年には村人1000人に対して画家の数は100人ほどになっていたのには驚きです。ここでゴーギャンが特に気に入っていた「トレマロの礼拝堂」に飾られる「粗野なキリスト像」についての詳細でゴーギャンの代表作「黄色のキリスト像」のモデルになった事を知りました。ゴーギャンと言うとどうしてもゴッホとの関係から少し暗いイメージもありますが、この地でのゴーギャンの溌剌とした画家仲間との交流や制作の様子を知り、また違った視点でゴーギャンの絵が見られそうです。「リンゴとオレンジ」 セザンヌの絵を見てぐっと胸をしめつけられるようになる理由は? 訪問は「ポール・セリェジエ」「オディロン・ルドン」と続き、5人目がポスト印象派でも「古典回帰」を貫いた「ポール・セザンヌ」です。パリから離れプロヴァンスを制作の拠点にしていたため2人はエクスへと最後の旅に出かけます。実は案内役のエミールもセザンヌに会うのが今回が初めてのようで感激で涙目になりながら「先生、僕はあなたにお目にかかったら伺ってみたいことがあったんです」と切り出します。セザンヌの「何だね」の問いに「あなたの絵。気持ちのいい重さと、美しい強さと、抗い難い磁力がある。あなたはどのような技法と思想で誰も見た事のない自分だけの世界を描き出すに至ったのでしょうか?」セザンヌの答えは「~ささやかな事物に向き合う中で、だんだんと自分が見ているそのものの本質が浮かび上がってくるように思えてきたんだ~。そしてそれらすべてのものは突き詰めて整えてみると3つのシンプルかたちー円錐と、球体と、円筒に置き換えられる~」ちょっと難しいですが、キュビズムの原型を生み出したセザンヌのこの「構築的」画法はピカソのキュビズムに引き継がれ、そして物語の最後パリに戻った原田マハ氏の前にまたしても時空を超えて同じカフェに現れたのは「パブロ・ピカソ」でした。続きはいつか発行されるはずの単行本の中でという事でしょうか?

2024.06.16

コメント(0)

-

原田マハ著「夏を喪くす」「あなたにとっての最後の晩餐って何?」

「同じ本を買ってしまったので」と頂いた本が原田マハ著「夏を喪くす」です。絵画や美術館がテーマではない同氏の本を読むのは初めてでした。4編から成る短編集で主人公は各編とも40代の女性で「仕事を続け結婚もして場合によっては恋人の確保もしている」野心家で自らの欲望に忠実な姿が描かれています。彼女たちの人生も右肩上がりと思っていると「夏を喪くす」の主人公は癌が見つかったり、「ごめん」では夫が仕事中の事故で植物人間にという展開で今まで培ってきた物を「喪くす」状況からまた新たな人生へ向かって行くという女性が本来持っている精神的逞しさが描かれています。 4編を読み終えての感想は何か美術館で絵画を見るのと同じように登場人物の小説の中に書き記されていない心の奥底の思いやその後の人生については読む側が自由に想像してみて下さいという感じがあります。 マリの最後の晩餐は「パストラミサンドイッチ」クロの最後の晩餐はマリ手造りの「ポトフ」 唯一の絵画繋がりの4編目の「最後の晩餐」にはメトロポリタン美術館や「ジョージア・オキーフ」の絵も登場して興味深く読みました。舞台は「9.11(2001年のアメリカ同時多発テロ事件)」の前と後のニューヨークで事件前に「ジェフリー・スミス・ギャラリー」に勤務していた主人公「マリ」と同僚であり同じアパートをシェアしていた「クロ」とのほろ苦い物語です。ある日アパートのキッチンでクロが「マリにとっての最後の晩餐って何?」と尋ね「ツインタワーの近くにあるシュマイヤー・デリカテッセンのパストラミサンドイッチ」と答えます。どんなサンドイッチ?と調べてみるとニューヨークの名物サンドイッチのようで原田マハ氏が「MOMA」に勤務していた時の好物だったのかなぁと・・。コロナ禍にお持ち帰りしたトルティージャとスペイン繋がりのマンチェゴチーズ。 同氏の小説の中の印象深い食べ物と言えば「暗幕のゲルニカ」に登場したスペイン名物ジャガイモのオムレツ「トルティージャ」で、主人公のスペイン人の夫はパンに挟んで食べるのが大好きでした(私も真似してみました)彼にとっての所謂「最後の晩餐」で皮肉な事に朝食に食べたその日に9.11の被害者となってしまいます。シンガポールのスペインレストラン「BINOMIO」で運よく美味しいトルティージャを見つけ必ず注文する一品でした。 「最後の晩餐」に話を戻すと9.11の前にクロが愛する人を好きになってしまったマリは自らの背信行為の自責から日本へ帰国、初めての展覧会の企画を任されたクロがマリに送るつもりだった招待状の9月15日という日付け、そしてその4日前の事件の日に忽然と姿を消してしまったクロ・・。誰も住まないそのアパートの家賃を今でも振り込み続けている人物は誰なのか・・。ちょっとサスペンス風でもあります。

2024.06.10

コメント(2)

-

オーヴェールで7月24日に書かれ身に付けていた未完草稿の「ゴッホの(最期の)手紙」

図書館の書架で「ゴッホの手紙」を見つけ、もしかしたらゴッホが浮世絵を初めて見た時の手紙があるのではと思い早速手に取ってみました。以前にゴッホが浮世絵に出会ったのはのはオランダでもパリでもなくベルギーの街というのを別の本で読んで意外だなぁと思っていたからです。 弟テオに宛てた現存するおよそ650通の手紙のうち250通を厳選し手紙に添えたスケッチも合わせた320ページの結構厚い本です。故郷オランダのニューネンから追われるようにベルギーのアントウェルペン(現在はベルギーのアントワープ)に向かった1885年11月前後の手紙のページを開くと確かに下記の手紙がありました。 1885年11月(437番) 「~ともかく、アントウェルペンは、確かに画家にとって、とても不思議で美しい街だ。ぼくのアトリエは、十分我慢できる。というのも、壁にひとまとまりの日本の版画をピンで留めてみたところ、たいそう楽しげな感じになったのだ。知ってのとおり、版画には、庭や浜辺にいる女たち、馬に乗る男たち、花々、節くれだったいばらの樹木などが描かれている。」 日本の鎖国時代に交易のあったオランダへの陶器などの輸出品の包み紙とした使われていた浮世絵がベルギーでもしかして安価な値段で買えたのか、ゴッホがアントウェルペンで通った「王立芸術学院」にあったものなのか興味が沸きます。そして特にゴッホの絵の特徴の1つであるうねるような樹木の描き方が「節くれだったいばらの樹木」に影響があったのかこの浮世絵を是非見てみたいものです。 そしてこの本を締め括る最後の手紙はゴッホの拳銃自殺の3日前の1890年7月24日(652番)で前日の651番の「~おそらくきみは(テオ)はこの<ドービニーの庭>のスケッチを見たいだろうね。ぼくがもっとも念入りに描いたカンヴァスの中の1枚だ。他には古い茅葺き屋根の家のスケッチと、雨後の広々とした麦畑を描いた2点の30号のスケッチも同封した~」で始まるt手紙の続きとして書かれています。 「~ぼく自身の作品について言えば、そのためにぼくは自分の人生を危機にさらし、ぼくの狂気はそのために半分打ち砕かれた。いいさ、でもきみはぼくの知る限り、そんじょそこらの画商ではない。きみは自分の立場を選べるし、ぼくの見るところ、本物の人間らしさをもってふるまうことができる。だが、何をなすべきなのか。」で652番は終わっています。 驚いたのは「この手紙は651番の手紙の未完草稿で、7月27日にヴィンセントが亡くなった時身に付けていたものである」と注釈(※)が書き添えられていた事です。ゴッホの愛したオーヴェールの麦畑 危篤の知らせを受けオーヴェールに駆け付けたテオが実際にこの手紙を読んだのか、読むことなく翌年ゴッホを追うように亡くなってしまったのか・・。最後の最後まで画家(手紙を読む限りは詩人であり哲学者でもあった)として生きたゴッホと弟テオに対する信頼と愛情の溢れた手紙には胸を打たれ、またしても未完の手紙を残して果たして拳銃自殺をしたのだろうかと疑問が沸いてきます。

2024.04.21

コメント(0)

-

原田マハ著「<あの絵>のまえで」&「ドービニーの庭」@ひろしま美術館

友人から「うっかり同じ本を買ってしまったので・・」とプレゼントしてもらった原田マハ著「<あの絵>のまえで」は6篇からなる短編小説でした。「アート小説の名手」が今回スポットを当てる絵は?と興味深々で読み始めました。 1篇目の「ハッピー・バースデー」は広島平和記念日の8月6日に広島市で生まれた「夏花」が主人公です。「夏の花」「広島」という大きなヒントが最初にあっても<あの絵>が「ひろしま美術館」が所蔵する「ドービニーの庭」である事に後半になってやっと気が付きました。 ゴッホの遺作である「ドービニーの庭」がひろしま美術館所蔵である事を知ったのは一昨年のNHK「あさイチ」で当館での「ナイト・ミュージアム」のイベントが紹介された時で、正直そんな凄い絵が日本に・・という驚きでした。 下記が気になって調べてその日に書いた日記の一部です。 2枚描かれた同じ構図(どちらも1890年7月中旬頃制作)の「ひろしま美術館」にある1枚は絵の左下の茶色の辺りに実は猫が描かれていたはずという(ナイト・ミュージアムでは)ミステリーで始まります。実際にスイスの「バーゼル市立美術館」にあるもう一枚には猫が描かれているそうです。ひろしま美術館が所蔵する絵はゴッホの死後ドービニー夫人に寄贈され、その後競売でドイツに渡った後「ナチスの台頭」に翻弄されたり1901年画家の「エミール・シェフネッケル」によって猫の部分が塗りつぶされた可能性があるということでした。さらに1940年のナチスのオランダ侵攻前に当時この絵の所有者だったユダヤ系の銀行家が絵と共にアメリカに亡命という歴史もあるようです。その後1974年に所有者だった銀行家の息子が競売にかけ「ドービニーの庭」は広島銀行が落札したという経緯だそうです。 肝心の「ハッピー・バースデー」は20年前の回想として夏花が就活に苦戦する様子、それを女手一つで育て上げた母親が娘を見守る姿、夏花の同級生で親友の亜紀が就活を応援するためにクリスマスプレゼントに贈った「ドービニーの庭」が表紙に描かれた手帳とエンディングへと線で繋がっていきます。時を経て8月6日の夏花の誕生日をお祝いするために親友の亜紀が訪れた場所は・・。原田マハ氏の小説はやっぱり心が温かくなります。

2024.04.06

コメント(2)

-

弟「テオ」の結婚祝いに描いた「アイリス」はタンギー爺さん所有からポール・ゲティ美術館へ

「原田マハの印象派物語」の最後を締め括るエピソード7は「ゴッホの物語」でした。 アルル市立病院(サン=ポール=ド=モーゾール療養所))の庭 1889年 著書の中にゴッホが1888年12月末に起こした「耳切り事件」の後、収容されたサン・ポール~療養所に咲いていたアイリスの花を描いたゴッホの心情の説明があります。 『サン=ポール~療養所の小路に這いつくばって、フィンセントは長い間見つめていた。やがて鞄からスケッチブックとコンテを取り出すと、紙一杯にアイリスの姿を写し取った。このアイリスを、とフィンセントは、一心に手を動かしながら思った。テオに贈ろう。結婚したばかりなんだ。何も贈ってやれないけれど、このアイリスを花束にしてこの場所から、弟のもとへ・・」 一連のアイリスの絵はアルル近郊にあるサン=レミ療養所に翌年5月に移ってから描かれた作品だと思っていました。調べてみると確かにテオが後にゴッホの絵のために尽力したヨーと結婚式を挙げたのは1889年4月18日だそうです。療養所での生活はその年の3月頃までは絵を描く事も許されなかったようなので、やっと許可が出て結婚の準備のために忙しくしているテオからの手紙も途切れがちで孤独感を募らせていたゴッホがありったけの思いを込めて一気に描き上げたのかと想像します。 この絵についての後日談が「近現代芸術百科事典」に下記ように説明がありました。 《アイリス》は1889年9月に開催されたアンデパンダン展に《ローヌ川の星月夜》とともに展示された。この絵を最初に所有したのはジュリアン・フランソワ・タンギーである。彼は画材屋兼画商を営んでおり、ゴッホは彼を3度モデルにして描いたことがある。1892年にタンギーは《アイリス》を、ゴッホの最初のファンの一人であった批評家のオクターヴ・ミルボーに300フランで販売。2012年にロサンゼルスにあるJ・ポール・ゲティ美術館が所有している。 1890年7月のゴッホの葬儀にも参列した僅かな人達の一人でゴッホを経済的にも支援し理解者であった「フランソワ・タンギー(通称タンギー爺さん)」がこの絵を所有し、そして引き継がれていった経緯には心温まる物があります。 1890年 ところで私がメトロポリタン美術館で一目惚れしたこの花瓶に活けられたアイリスは年代から見てもかサン=レミで描かれたと思いますが、現在この美術館が所蔵する経緯は?と興味が沸きます。 この絵と同じサイズのポスターをシンガボールの美術館ショップで見つけ15年ほど壁を飾っていました。本帰国してそろそろ新しいポスターを買って壁にと思っていますが、どちらのアイリスにしようかと思うとやっぱり私にはより静寂を感じる花瓶の方かなぁと・・。

2024.03.28

コメント(0)

-

「パリの通り、雨」印象派の画家たちを支えた御曹司画家「カイユボット」

1877年 シカゴ美術館増 「原田マハの印象派物語」のエピソード5は「カイユボット(1848-1896)の物語」で最初の見開きのページに「パリの通り、雨」が紹介されています。ちょっと点描画の「スーラ」の絵と似ていると思いましたが、スーラ同様にカイユボットについても私は何も知識がありませんでした。 彼の人生について著書の中に「パリで裕福な家に生まれたカイユボットは22歳で弁護士免許を取得しながら普仏戦争に徴兵、復員した後、画家志望に転向する。25歳の時、ドガ、モネ、ルノワールと知り合う。」 彼らの絵を見た事がカイユボットのその後の人生に多大な影響を与え、父の残した莫大な遺産で買い手が無かった印象派の画家たちの作品を次々に購入して経済援助をしたようです。さらに鬼集した印象派のコレクションを自分が早世する事を予感していたように国家に寄贈すると28歳の若さで遺書まで作成していたのには驚きました。 「パリの通り、雨」は自らが開催の資金援助をした第3回印象派展に出品しています。この絵についてはやっと印象派が世の中に認められるようになり念願の「ジヴェルニーの庭」を手に入れたモネとカユイボットがその庭で交わした会話も紹介されています。 モネ :「ときに、君の『雨』の絵。あれは素晴らしかった。傑作だよ」カユイボット:「いいや、僕の絵は誰にも認められていないし、大した価値はない」 モネ :「僕には分かる。そのうち世界に認められるはずだ。パリでは通り雨、天気雨がしょっちゅうあったじゃないか。そのたびにまるで人生のようだと思ったものだ。君のあの絵も、そう、あの絵の中の雨は、もうすぐ上がるところだろう?」 この絵のタイトルは「パリの通り、雨」で通り雨ではないと思うのですが、モネもなかなか良い事を言うなぁと感心します。「西洋絵画美術館」というネットの記事に通りとして描かれたのはサン・ラザール駅に近いモスクワ通りとトリノ通りとあり、雨に濡れた歩道が表現されているにもかかわらず『雨』そのももは描かれていないと説明があります。モネの予言通りなのかなぁと・・。

2024.03.23

コメント(0)

-

再び「印象派を世に知らしめた画商 デュラン リュエル」と「ルノワール」

今読んでいる「原田マハの印象派物語」のエピソード4は「ルノワール(1841-1919)の物語」です。このエピソードもまた今まで何となく持っていた画家のイメージを良い意味で覆す文章で始まっています。 「ジャンは小ぶりのカンヴァスとパレット、それに絵筆を寝室に持ってきた。指を開くことすらできない父の右手に厚手の包帯を巻き、親指と人差し指の間に絵筆を挟む。もう何年ものあいだ、ルノワールはそうやって絵筆を手にして描いていた。父の右手にとって絵筆は分かち難い分身のようなものだった。ジャンの目にふいに涙があふれた・・・」 このような状況で1915年に描いた「薔薇(カンヴァス 27x30m)」について原田マハ氏は「最も好んだ薔薇をはじめ、生涯で300点ほどの花の絵を残した。不自由な手で描いた晩年の絵はますます明るく温かく、画面に悦びが溢れている。」と解説しています。 そして病床にあるルノワールの体調を気遣いクリスマス・ローズと温かいメッセージカードを贈るピカソ、若い頃に「筆触分割」と呼ばれる新しい描法を共に生み出したモネとの挑戦、印象派を世に知らしめた画商「 デュラン リュエル(1831-1922)」との関わりも紹介されています。 デュラン リュエルの存在と偉業は3年前にシンガポールのアリアンス・フランセーズで上映したドキュメンタリー映画で初めて知りましたが、実際に彼の存在が無ければ印象派の絵画が脚光を浴びるのにはもっと長い時間がかかっていたのではと想像します。 デュラン リュエルは1872年、ルノワール31歳の時に初めて作品を購入しています(この絵を調べてみましたが未だ見つけられません)「シャルパンティエ夫人と子どもたち」がやっとサロンに入選して肖像画の注文が殺到する7年前の事です。そして1883年、ルノワール42歳の時にデュラン リュエルの画廊で初の大規模個展を開催しています。 2人の絵画を通しての絆は「舟遊びをする人々の昼食(1876年)」をポール・デュランが亡くなった翌年の1923年にアメリカ人の「ダンカン・フィリップス」に12万5千ドルでやっと売却したこと、いくつかの作品は最後まで手元に置いておきたかったという事にも表れているのかなぁと・・もっとルノワールの絵を見てみたいという気持ちにさせてくれるエピソード4でした。

2024.03.17

コメント(2)

-

28歳で自殺未遂をした「モネ」が6年後に「印象 日の出」を出品@「原田マハの印象派物語」

「原田マハの印象派物語」副題は「(美しき)愚かものたちのセブン・ストーリーズ」を図書館から借りて読み始めました。エピソード1の「モネの物語」で始まり、エピソード7の「ゴッホの物語」まで7人の男性画家、2人の女性画家が登場します(7人がフランス人画家)どのエピソードも興味津々ですが、モネの物語の最初の1行目にまず驚きました。「その日の夕刻、クロード・モネはセーヌ川に身を投げた」・・1868年初夏、セーヌ川のほとりで絵を描いている最中に絵を描き続ける事がこんなに苦しいならいっそセーヌに抱かれて死んでしまおうと発作的に身を投げたとあります。 自殺未遂の1年前27歳のモネが渾身の力を込めて描き上げた大作「庭の女たち」が官展(サロン)に落選し、しかも選考委員たちから「絵筆の跡があらわであまりにも嫌だ」「未完成じゃないか」とこき下ろされ事がそれ以前にサロンに入選した経験のあるモネには耐え難い屈辱だったのかと思います。「庭の女たち」の落選の後、絵が売れずパンも買えないほどの極貧生活と自殺未遂は何となく私が抱いていたモネの印象とは違っていました。 その後、サロンの入選、落選が続き1874年の第1回印象派展で「印象 日の出」を出品します。この絵も当初はかなりの酷評を受けたようで古い絵画の伝統を守ろうとするサロンとの戦いがいかに大変だったのかと想像します。やっと作品が売れるようになったのは自殺未遂から12年後(この年にサロンに入選)の40歳になってからです。 画家の自殺と言えばやはりゴッホの拳銃自殺ですが、同氏の著書「リボルバー」でゴーギャンも愛娘が亡くなった知らせをタヒチで受け、自殺を図った事を知りました。モネもゴーギャンも共に未遂で済んだので、結局は現代に残る名画を多く残していますが、もし未遂で済まなかったらと考えると・・やはりゴッホが37歳以降にどんな絵を描いただろうという思いに駆られます。

2024.03.10

コメント(2)

-

読めば読むほどゴッホの人生や絵に惹かれます。

本帰国したら定期的に図書館に通う生活をしたいと思っていたら、運よく新居から徒歩20分くらいの所に区の大きな図書館がありました。早速「かしだしけん(カードにはひらがなで)」を発行してもらい、どんな本に巡り合えるのかちょっとドキドキしながら書架を回りました。美術書の棚で圀府寺司(こうでらつかさ)氏監修・著の「ゴッホの夢 美術館」を見つけ、氏が原田マハ著「たゆたえども沈まず」のあとがきを書いた大阪大学の教授である事を思い出しました。 早速閲覧席で読み始めましたが「1-2 幸福のユートピア」の章にゴッホがアルルで書いた手紙が紹介されていました。【自分自身は「大通り」ではなく、間違いなく、「裏通り」の印象派画家であり、今後もそれを貫こうと思う】 ゴッホ自身は「モネ」たち印象派の画家を「大通り」の画家、自分や「ゴーギャン」らを「裏通り」の画家と呼び画家としての生き方を貫こうとしたのではとあります。そして友人たちのために「隠れ家」を作りたいとも。さて、この続きを読みにと再度図書館に行ったら何と貸出中になっていて続きは来月になりそうなので別のゴッホの本を借りてきました。 著者「ラルフ・スケア(翻訳 一杉由美)」 「エッテンの庭の記憶」1888年11月 アルル 以前にブログで「エッテン~」の絵についてアルルでゴーギャンの影響を受けてゴッホにしては珍しく想像力を使って描いた絵というのを書きましたが、著書の中に見開きで解説付きでありました。エッテンは7年ほどゴッホの家族が住んでいたオランダの町で全面の左側に妹のヴィルと母親が描かれ、濃い青紫色やレモン色が母親の人格を表しているそうです。ちょっとでも解説があると絵の理解が深まる気がします。 書架にお気に入りの原田マハ氏の見た事がない本を発見して、これは次回借りるつもりです。

2024.02.18

コメント(0)

-

ゴッホの自殺に使われたとされる「リボルバー」2019年パリのオークションで落札@原田マハ著「リボルバー」

原田マハ著「リボルバー」でゴッホが自殺に使ったとされるリボルバーは弟のテオがパリで護身用に所持していた銃という設定です。ゴッホのかねてからのお願いでアルルで共同生活を送ることになった画家ゴーギャンにテオがゴッホと何か諍いが起きた時の護身用として(弾は装填せずに)送ったのが、実はゴッホの依頼で弾を一つだけ装填してゴーギャンに郵便で送られたという流れです。そしてゴーギャンはその銃をアルルを去った後タヒチにも持って行きます。 タヒチから一度フランスに戻って来たゴーギャンはゴッホから自殺をほのめかす手紙を受け取り、1890年7月27日ゴッホの終焉の地「オーヴェール・シュル・オワーズ」にゴッホの身を案じその銃を持って訪れます。リボルバーに弾は装填されていないと信じていたゴーギャンがゴッホとの言い争いで自殺を装うように銃を自らのこめかみに・・。そしてゴッホとの揉み合いからゴッホの脇腹に~というのは説得力がありました。 思い出したのが同著の「たゆたえども沈まず」でその中でもやはりリボルバーはテオがゴッホとの諍いがあった時にと所有していた物で、ゴッホがパリからアルルに移ってしまった後は鞄に入れていたのをすっかり忘れていました。その鞄をたまたまサン・レミからパリに戻りオーヴェール・シュル・オワーズに向かう朝にテオから借りる事になりゴッホはリボルバーの存在を知る事になります。その後鞄だけはパリでテオに返却するもののリボルバーはそのままゴッホが所持し悲劇へと繋がって行きます。 通説はリボルバーはゴッホが終焉の地で寝泊まりしていた「ラヴ―亭」の経営者が所持した物でそれをゴッホが持ち出し、数年経って農婦によって偶然発見され元々の所有者であるラヴ―亭に返却され店に一時展示されていたという事のようです。 原田マハ氏があくまでもリボルバーはテオの物であったという設定は、特にテオがゴッホの死から半年後に衰弱死する事などからも妙に納得させるものがあります。「ヴァエホの肖像」 小説「リボルバー」ではそのリボルバーとゴーギャンのタヒチでの最後の愛人だった「ヴァエホ」の肖像画がヴァエホの娘「エレナ」にそして孫の「サラ」に受け継がれて行くという展開です。ゴッホの死に直接関係する銃なのか確たる証拠がないなか、サラが出品してお金を得たいと思った理由は・・。 『ゴッホが自殺に使ったとされるリボルバーは2019年6月19日、パリの競売会社オークション・アートによって競売にかけられ、約16万ユーロ(約2千万円)で落札された』で小説「リボルバー」は締めくくられています。 リボルバーや自殺か他殺かというのはゴッホに纏わる永遠のミステリーとしてもう解明される事はないのではと思いますが、だからこそ一層ゴッホの絵が永遠に輝き続けるのだと思います。【追記】2024年6月9日死の2か月前からゴッホが滞在していた「ラブー亭」3階の屋根裏部屋(芸術新潮から) 「芸術新潮」4月号の「原田マハのポスト印象派物語 ゴッホ、ゴーギャン、セザンヌ」をやっと読み始めました。ゴッホ最終の地「オーヴェール=シュル=オワーズにゴッホを訪ねる」に「7月初旬のパリでのテオとの口論やその後のガシェ医師との仲たがいが確認されてはいるものの、死の真相はいまだに謎のままである。21世紀に入ってからは他殺説も提唱され、2019年には自殺に使われたという拳銃がパリのオークションで落札された」とあります。個人的には原田マハ著「リボルバー」に描かれたゴッホの死の原因の大胆推理に信憑性がある気がします。

2023.10.16

コメント(0)

-

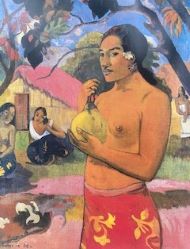

「ゴッホ的不幸」と「ゴーギャン的不幸」@原田マハ著「リボルバー」&エルミタージュ美術館等。

「果物を持つ女」1893年 エルミタージュ美術館所蔵 原田マハ著「リボルバー」は画家と名乗る女性「サラ」が主人公「冴」がパリで働くオークション・ハウスに錆付いた一丁のリボルバーを持ち込む事から物語が始まります。 サラはこのリボルバーはゴッホの自殺に使われた物でオーヴェール村の木の下から発見され、このリボルバーと共にそれに纏わる話がゴーギャンの娘からその娘(仮にXと呼んでいる)に伝えられ、サラ自身は死の間際の「X」から全てを託されたという流れです。 ゴッホとゴーギャンの関係を研究している冴は瞬時にゴーギャンの1人娘「アリーヌ」は若くして肺炎で亡くなっているので「X」の母親にはなり得ないと断言します。 著書の中に「ゴッホとゴーギャンとどちらがより不幸だったか?」との問いかけが何回かあり、ゴッホの人生は多くの本が出版され映画化されていてもゴーギャンの人生はゴッホほど知られていない事に改めて気づきます。 株の仲買人から画家に転向する事を決めた夫に愛想をつかしてデンマークに帰ってしまった妻「メット」との間には4男1女の子供がいますが、1人娘の「アリーヌ」がゴーギャンの最初のタヒチ滞在中に肺炎で亡くなり失意のうちに描いた絵が「果物を持つ女」で、この絵を描いた後にゴーギャンがヒ素自殺を図っていた事を「リボルバー」で初めて知りました。この絵の副題「あなたは何処へ行くの?」が今になって沁みます。もしこの事実を知っていたら「エルミタージュ美術館」でこの絵を見た時間はもっと長いものになっていたと思います。 「マンゴーを持つ女」1892年 ボルティモア美術館所蔵 そして肝心のゴーギャンの娘から娘への繋がりの可能性として冴が考えるのがタヒチ時代の現地妻を含めた6人の愛人たちとその子供達です。当時13歳の最初の現地妻「テハマナ」をモデルにした「マンゴーを持つ女」の絵も初めて知りました。ゴーギャンに絵画へのインスピレーションを与えた女神的存在の彼女を母性たっぷりに描いています。ただゴーギャンは子供の誕生を望まず結局は死産となりゴーギャンがタヒチを去った後に現地人の男性と結婚しているため彼女との繋がりは消えてしまいます。それでは別の愛人との間に生まれた娘か・・とミステリーは後半に続いて行きます。 生前一度も結婚する事もなく子供もいなかった「孤独」のゴッホと正妻の間に5人の子をもうけ更に愛人との間にも子供がいたゴーギャンだけれど、こと絵画や創作への理解・献身という意味ではゴッホには弟テオやテオの妻のヨー、2人の子供のフィンセントの存在が確かに孤独を払拭しているようにも感じます。そしてゴーギャンの場合、絵画について身内の中での理解者はほぼいなかったという事に人生の機微を感じます。 因みにゴッホは妹への手紙の中で「僕は友人のゴーギャンがとても好きだ。だって彼は子供と絵と両方作れたんだから」と書き、ゴーギャンへの手紙には’「確かに私は不幸だろう。だがあなただって私と同じ不幸な人間じゃないか」と書いているそうです。

2023.09.21

コメント(0)

-

ゴッホ終焉の地「オーヴェル=シュル=オワーズ」で約2ヵ月で77枚描いた絵の行方は@原田マハ著「リボルバー」

原田マハ著「リボルバー」をやっと読み始めて、著書の中にゴッホ終焉の地であるパリ近郊の「オーヴェル=シュル=オワーズ」に滞在していたゴッホが敬愛した画家「フランソア・ドービニー(1817-1878)」の邸宅の様子を描いた「ドービニーの庭」の記述があり、思い出しのは昨年4月~6月に「ひろしま現代美術館館」で開催された「ナイト・ミュージアム」です。画家に扮した役者さんがガイド役となり絵画に纏わるミステリー等を解説するという企画で、その絵の中の1枚が「ドービニーの庭」でした。その時も何故ゴッホの遺作かもしれない貴重な絵がオランダではなく広島の美術館にあるのだろうと不思議には思いました。 ひろしま現代美樹幹所蔵 バーゼル市立美術館蔵 改めて調べて見ると1890年7月(拳銃自殺をした月)にスイスの「バーゼル市立美術館」所蔵の絵を最初に描き、模写という形で2枚目として描いたのが「ひろしま現代美術館」所蔵で絵の左下にあったはずの猫が欠けていて補修のため塗りつぶされたのではという説明でした。 そして「ドービニーの庭」は2枚目についてだけ7月23日付けの弟テオへの「最後の手紙」で言及しているらしく拳銃自殺をする1週間から4日前に描かれたと考えられているようです。 「最後の手紙」で思い出すのは2017年公開の映画「ゴッホ 最期の手紙(英題はLoving Vincent)」でこの手紙が何かの事情で配達が遅れ結局ゴッホの死の翌年に亡くなってしまったテオがこの手紙を読む事は無かった事、そしてこの手紙の存在がゴッホの自殺説に疑問符を投げかける一因になっている事をこの映画で知りました。 肝心の何故ひろしま現代美術館にこの絵があるかいうと、ゴッホの死後ドービニー夫人に寄贈された絵は彼女の死後複数の所有者を転々とし、ドイツのベルリン国立美術館が購入したものの第二次世界大戦中の「ナチスの台頭」に翻弄され当時の所有者と共にアメリカに亡命した歴史もあるようで、最終的には1974年の競売で広島銀行が落札したという経緯のようです。 著書「リボルバー」で約2ヵ月を過ごした「オーヴェル=シュル=オワーズ」でゴッホが77枚の絵を描いた事(ほぼ一日1枚)、この村でゴッホが宿としていた「ラヴー亭」等の保存のため「Institute Van Gogh(ゴッホ研究所)」が1987年に設立された事を知りました。この研究所の3つの目的の1つが「オーヴェル時代にゴッホが描いた1つ以上の絵画の取得でそれをラヴ―亭の壁に飾る事」らしく「ドービニーの庭」こそがそこを飾るのに相応しい絵なのかなぁと思ったりします。 ゴッホとゴーギャンの関係についても通説を覆すような箇所があって、読み終わったらゴッホやゴーギャンの絵についてまた何か書きたいと思っています。「アルルのダンスホール」1888年 「オルセー見学ガイド」には「この絵には単純化されたフォルム、輪郭をはっきりさせる縁取り、むらの無い一色塗りといったゴーギャンの影響が顕著に認められる」と書かれています。

2023.09.17

コメント(0)

-

「真珠の耳飾りの少女」&原田マハ著「デルフトの眺望」

今読んでいる原田マハ著「常設展示室」の第2章のタイトルは「A View of Delft(デルフトの眺望)」で、オランダのこの町の名前から画家「フェルメール(1632-1675)」と映画「真珠の耳飾りの少女」を思い出しました。 この絵に着想を得た「トレイシー・シュヴァリエ」の同名小説を映画化したもので2003年(イギリスとルクセンブルクの合作映画)に上映されました。この絵の人気の火付け役になったとも言われる映画を私は全く知らず、たまたま「真珠の耳飾りの少女」が絵画の中では特に好きという知人から4年ほど前に強く薦められYoutubeで見ました。 舞台は1665年フェルメール一家が住むオランダの町デルフトで、タイル絵師の父を持つ少女「グリート」がフェルメール家で下働きとして働き始めるところから物語は始まります。彼女が持つ陰影、色彩、構図の天分に気がついたフェルメールは彼女に遠近法や絵の具の調合を教え始めます。 レオナルド・ダヴィンチ(1452-1519)が絵を描いていた時代に半宝石のラピス・ラズリを使うため「青の絵の具」が一番高価だったようですが、この映画の中でも石を砕き青色の絵の具を作るシーンがあり「真珠の耳飾り」でもターバンに使われるこの色は一際強い印象を放っています。 そしてフェルメールは様々な思いから彼女をモデルにして絵を描くことを決心します。しかし彼女の耳に飾られた耳飾りがフェルメールの妻の物であったために・・思わぬ展開になりますが最後のシーンは心温まるものになっています。 原田マハ著「デルフトの眺望」の最後の部分は大手ギャラリーの営業を担当する主人公「なづき」が社用で訪れたオランダで空き時間を利用してずっと見たいと思っていた「真珠の耳飾りの少女」が展示してある「王立 マウリッツハイス美術館」に向かいます。ただなづきの心を捕らえた絵は「真珠~」よりも同画家の「デルフトの眺望」であったのは、彼女の父の最期の場所となる「介護施設」の大きな窓から見える空や雲や昭和の穏やかな風景を彷彿させるものがあったからのようです。 この絵の絵葉書を介護施設に寝泊まりして父を介護をする弟宛に「日本に帰ったら3人(父親も含めて)で思いっ切り話そう」と書いて送ります。結局はなづきが帰国する途中で訃報が届きそれは実現しなかったのですが、この絵が何となくギクシャクしていた弟と心の深いところで絆を結べる関係へと繋げる一作として物語の中で描かれています。

2022.01.28

コメント(0)

-

今朝の「あさイチ」に作家「原田マハ」氏出演。アンリ・ルソーの「夢」の解説も!

原田マハ氏著書のファンにはたまらない「プレミアム・トーク」への出演で、私は「生・原田マハ氏」を初めて見ました。飾らない人柄が滲み出る話し方や彼女の「体当たり人生」の話を聞いて益々ファンになりました。 2012年に刊行されたベストセラー「楽園のカンヴァス」は学芸員としてMOMA(ニューヨーク近代美術館)」に勤務していた時に当美術館蔵の「アンリ・ルソー」の「夢」に大きな感銘を受けて小説の題材にしたのだろうとは思っていましたが、ダン・ブラウン著の「ダ・ヴィンチコード」に刺激を受けて書き始めた経緯など小説のような話に聞き入りました。 そして「夢」の前に立つ原田マハ氏の解説まで聞けるとは・・。絵を見る一番良い立ち位置は手に絵筆を持った感じで腕を伸ばした処から(画家と同じ目線)と説明があり、次回美術館に行った時に試してみようと思いました。 視聴者から「お薦めの美術館は?」の質問には、特にパリで画家が住居としても使っていた邸宅を美術館に改造している所(絵画だけでなく画家が生存していた時の時代の雰囲気も味わえるので)、例えば「ロダン美術館」や「ギュスターヴ・モロー美術館」などというのも参考になりました。 「楽園のカンヴァス」はシンガポールの読書通の方から「絵に興味がなくても面白かったから、絵が好きだったらこの本もの凄く気に入ると思うよ」と手渡してくれた一冊でした。正直、表紙の「アンリ・ルソー」の絵を見て「実はあまりアンリ・ルソーは・・」と思いながら読み始め、読後はアンリ・ルソーや彼に関わった人達の人生に感銘を受け、またストーリー展開の素晴らしさに感動の一言でした。読み終わってすぐ絵画好きの友人に手渡しました。そして今ではアンリ・ルソーの「夢」は自分の好きな絵の上位に入っています。 我が家のサボテンの鉢にも飾っています。 今年の日本からの初サプライズ本です。 「常設展示室」は今月届いたばかりで、今読んでいる本を読み終えたら読むつもりです。どの絵を取り上げているのかドキドキで未だ本を開いていません。開いてからのお楽しみにと・・。今年も「原田マハ」ワールドに嵌っていそうです。

2022.01.21

コメント(0)

-

花魁「高尾太夫」と原田マハ著「たゆたえども沈まず」

先月のNHK「歴史探偵」で「花魁高尾太夫」の人生が紹介されていました。高尾太夫は花魁が襲名する源氏名で11代まで実在していて、番組で取り上げられたのは希代の美人と謳われた2代目「高尾太夫」でした。 恋仲だった鳥取藩士は身請金を捻出することが出来ず、彼女を見初めた仙台藩主「伊達宗綱」が今のお金で5億円ほど払って身請け人となったそうです。 ただ愛する人のため身請けされた後も指一本触らせなかったため、逆恨みした宗綱に殺害されたということでした。 番組の中で「高尾は有名なヨーロッパ人画家が描いた絵にも登場しています」と説明があり、ゴッホが描いた絵がテレビの画面に出てきて、「この花魁の名前が高尾」であることを初めて知りました。 左がゴッホ作の「日本趣味・花魁(英泉による)」で1887年に描かれています。右が英泉作「雲龍打掛の花魁」で19世紀後半の作品です。同じく1887年にゴッホが描いた「タンギー爺さん」の右側にも着物の色が違う高尾が登場しています。タンギー爺さんの上着の色に合わせたような着物の裾の方の青色が何とも心憎いです。 原田マハ著「たゆたえども沈まず」を読んで、ユダヤ系ドイツ人画商「ノルデ―ル(実在のモデルはサミュエル・ビング 1838-1905)」がパリを拠点に欧米に日本美術や芸術を広めたことを知りました。 彼が買い集めた浮世絵を当時日本に憧れを抱いていたゴッホに無償で絵を模写することを許していたビングの存在もあってこのような名画が生まれたのだと思うと感慨深いものがあります。 「

2021.11.21

コメント(2)

-

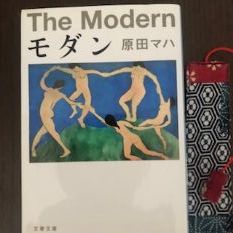

原田マハ著「モダン」の中の「アヴィニョンの娘たち」の前に佇むMOMA初代館長「アルフレッド・バー」

原田マハ著「モダン」の2篇目「ロックフェラー・ギャラリーの幽霊」はMOMA(ニューヨーク近代美術館)で監視員として絵画を守るスコットの「現実に起こったかのような」経験を描いています。 閉館間際のある寒い日、この美術館で「最も高価」で「最も価値がある」と上司から言われれている「アヴィニョンの娘たち」について絵画にはほとんど興味がないスコットが正直な気持ちを心の中で呟きます。勤務中は絵画を見ることはほとんどなく観客の動きに全神経を集中するけれど、観客が1人もなく静まり返った「ロックフェラー・ギャラリー」でふと気が緩んでしまったからです。「醜い絵の中のひどく歪んだ顔つきのヌードの5人の女。険しく、醜い顔は人間にはほど遠い。一番右にしゃがんでいる女は、背中を見せているのに、顔は正面を向いていて、その上、どこか未開の地で彫られた呪術用のマスクを連想させる。いや、これが人間の女であるものか、宇宙人と言った方がずっとしっくりくる・・」 そしてその呟きに呼応するかのように「絵」の前に佇む青年が突然目に入ります。その青年は食い入るように絵をみつめ、閉館時間を告げるスコットに「どう思いますか?この作品」と尋ねます。 翌日も閉館間際に現れた青年は「アルフレッド・バー」と名乗り昨日より少し長い会話をスコットと始めます。昨日の質問の答えを・・と思った矢先モニターを見ていた上司から「観客との長い会話は禁止」と無線が入ってしまいます。 気になったスコットは彼が通うバーの常連客で絵画好きの1人から1939年に開催された「パブロ・ピカソ回顧展(ゲルニカを展示)」の図録を借り、そこに挟まれていた新聞の切り抜きからアルフレッド・バーはMOMAの初代館長で1981年に亡くなっていたことを知ります。 世界初のピカソの展覧会を企画したアルフレッド・バーは「ゲルニカ」をスペインのファシズムから守るために回顧展の後もMOMAでの保管をピカソから依頼され、1981年にスペインに戻すまで忠実にその約束を守り抜きます。 図録の「アヴィニョンの娘たち」を見ながら実物がいかに優れているかに気付いたスコットはこ絵についてこう呟きます。 『彼女たちが体現しているのは、人間の心の奥深くに潜む闇だ。真実だ。ピカソ以前の芸術家たちが、決して目を向けようとはしなかった、人間の本質だ。人間は汚い。ずるい。醜い。だからこそ「美」を求める。醜さを超えたところにある本物の「美」を求めて、アーテイストはのたうち回って苦しんでいるんだ』 今思えば、アルフレッド・バーの死から15年後にMOMAでこの絵と対面出来たことをこの小説のお陰で懐かしく思い出しました。不思議なのは絵の周りには私以外の観客はいなくて(他の観客が目に入らなかったのかもしれません)絵の前に置かれたベンチに座って「この絵が持つ意味」に思いを馳せることもなくただボーっと絵を眺めていたことを思い出します。勿論監視員の視線の記憶もなく今、第3者的に自分の行動を振り返ってあの特別な空間がとても懐かしく感じます。

2021.10.19

コメント(0)

-

原田マハ著「ロマンシェ」とギリシャ神話「イカロス」

原田マハ著「ロマンシェ」は画家や絵画をテーマにした著書とは一味違う、ラブコメディ要素たっぷりの小説です。 主人公の「乙女心」を持つ「美智之輔君」がパリで画学生として奮闘しながらも運命に導かれるように超人気小説の作者ハルさんや彼女の友人ムギさんと出会い、ムギさんにハルさんが匿われているリトグラフ工房「IDEM」に連れて行かれることで物語は大きく展開していきます。 リトグラフ工房は小説上の架空のものと思っていましたが、調べてみると実際に「IDEM PARIS」が存在していて驚きました。 版画技術のリトグラフは18世紀には既に確立されていたようです。そして「IDEM PARIS」は1881年にリトグラフのプレス機を設置するために誕生した印刷工房で、「ピカソ」「マティス」「シャガール」など名だたる芸術家や映画監督の「デイヴィッド・ローンチ」が「IDEM PARIS(70年代からは名称はムルロエ工房)」でリトグラフを制作したようです。 今まであまり意識したことがなかったリトグラフを手持ちの画集で見てみると、青色と黄色のコントラストが印象的なマティスの「イカロス」がありました。 シンガポールの紀伊国屋書店で購入した「ギリシャ神話」の中に「太陽に近づきすぎたイカロス」というタイトルで5ページで詳細が書かれています。 『クレタ島に君臨した「ミノス王」に仕えていた大工のダイダロス(巧みな工人)はその巧み過ぎる技術から王の座を狙っているという風評を立てられ、息子の「イカロス」と共に幽閉されてしまいます。 幽閉された場所には鳥の羽がたくさん舞い込んでいたためダイダロスは蝋を使って翼を作り、そこから逃げ出すことを考えます。無事父子の翼を作り終えイカロスに「空の中ほどを飛ぶのだよ。低すぎると霧が翼を濡らしてしまうし、高すぎると太陽の熱で蝋が溶けてしまうから」と注意を与えます。しかしその警告も空しく自由に飛べる自分に舞い上がってしまったイカロスはどんどん高く飛んで行きます・・。 ダイダロスはイカロスの遺体を落ちた近くの島に埋め、その島をイカリア(エーゲ海にある島)と名付けました。その後ダイダロスはイタリアのシチリア島に行き、そこに「アポローンの神殿」を建て、その翼を捧げました』 ギリシャ神話の時代は「プロメテウスの火」などのように火や太陽といったものを神聖なものとしてとらえていてこのような教訓話になったのかなと思います。 肝心の「ロマンシェ」は乙女心を持つ美智之輔君の「高瀬君」への思いは実らなかったものの、原田マハ氏らしい芸術の話もちりばめられ、ワインの話もあり、人間の繋がりや温かさに感動するエンディングでした。

2021.10.15

コメント(2)

-

原田マハ著「ロマンシェ」の中に描かれたリトグラフ工房「IDEM」& パリのカフェ

日本からのサプライズプレゼント本、原田マハ氏著「ロマンシェ」を昨日読み終え、ロマンシェがフランス語で小説家という意味であることを後半で知りました。 同氏の作品は何を読んでも登場人物に対する深い愛情を感じ感動しますが、絵画だけでなく興味深い情報が満載で読んだ後は大きな満足感があります。 「ロマンシェ」は乙女心を持つ美智之輔君がパリで画学生として奮闘しながらも運命に導かれるように小説家のハルさんや彼女の友人ムギさんと出会い、ムギさんにリトグラフ工房「IDEM」に連れて行かれることで物語は大きく展開していきます。 名称が変わっても現存する「IDEM」は約140年の歴史があり、ピカソ、マティス、シャガール、ロートレックなどがそこでリトグラフ作品を作成したと小説の中にあり、「フジタ」のリトグラフだけタイトルが書かれていたので早速ネットで調べてみました。「猫を抱いた頭巾の少女」 藤田嗣治 巻末の「特別寄稿」で小説の中の「IDEM展」が実際に東京丸の内にある「ステーションギャラリー」で2015年に行われたことを知り、驚きました。私には初めて聞くギャラリーの名前で面白い企画展を行っているようなので帰省の際に立ち寄ってみたいと思いました。 パリの有名カフェも美智之輔君のお気に入りとしていくつか登場し、名前すら知らなかったカフェもまたフランス旅行が出来たら是非行ってみたいと思うところばかりでした。 その1つ、パリ6区のサンジェルマン・デ・プレ駅の近くにあるカフェ「ル・ドゥ・マゴ」は詩人の「ランボー」、画家の「ピカソ」、作家の「ヘミングウェイ」達が足繁く通ったと書かれています。今はお客さんの70%が観光客のようです。調べてみるとピカソが写真家であり彼の愛人となった「ドラ・マール」と出会ったのもこのカフェでした。そう言えば同氏著の「暗幕のゲルニカ」にそのような描写があったことを思い出しました。 「ル・ボン・マルシェ」3階にある「ローズ・ベーカリー」は美智之輔君が恋焦がれる「高瀬君」が出張でパリに訪れ、やっとパリで再会できた場所です。ここの「キャロットケーキ」が美智之輔のお気に入りのようですが、私はキャロットケーキの存在をシンガポールで初めて知って、東南アジア産のケーキだと思っていました。 「人参ケ―キ」って何だかあまり美味しそうな響きじゃないなと食べず嫌いでしたが、5月にアフリカンカフェ「UTU」でエチオピアコーヒーと一緒に食べたキャロットケーキは絶品でした。そして改めて調べてみるとイギリスの伝統的なスイーツでした。 他にもノルマンディー地方にある有名なバカンスの場所とか、ちょっと目から鱗でまるでフランスを疑似旅行したような気持ちになりました。高級リゾート「ドーヴィル」については明日書こうと思います。

2021.08.10

コメント(0)

-

原田マハ著「ロマンシェ」にパリ「オペラ座」近くの「ジュンク堂書店」が登場。

日本からのサプライズプレゼント本「原田マハ」著の「ロマンシェ」をやっと読み始めました。絵画や画家についての本なんだろうなぁと思っていたら、何とお姉系、乙女心を持つイケメン美術男子が主人公のラブコメディでした。 日本の美術大学に通う乙女心の「美智之輔」君の卒業制作が学長の目に留まり、パリの美術学校へ留学する切符を手に入れるところから物語が始まっています。 憧れの「アトリエ・デ・ボザール」だとばかり思っていたのが、「ボーゴス(イケメンの意味)」という民間の美術専門学校であったことから何とかフランス語を習得し「ボザール」を自力で目指そうと一大決心をし、フランス語学校の学費を稼ぐためにカフェでのアルバイトも始めます。 そんな彼にとって心の安らぎにもなり、物語の展開上重要な場所にもなっているのが「日本書店 J」です。 『オペラ座にほど近いショッピングエリア、パリで唯一の日本書店「J」は私が足しげく通う場所』というところで「あれっ?」私はそこに行ったことがあると7年前の事がぱぁっ~と頭に浮かびました。 有名なレストランとかカフェでなく「書店」というのが何故か嬉しくてGoogle Mapでその界隈を改めて調べてみました。 勿論旅行中にこの日本書店に行こうとか全く思っていたわけではなく、「野田岩パリ店」でのランチの予約時間よりかなり早くお店に到着したので時間つぶしに近所を散策していて偶然書店をみかけ中に入ったのです。その時はパリに一店しかないとかは知らなかったし、結構日本の物もあるんだぁというぐらいの気持ちでした。 「オペラ座 ガルニエ」の最寄りのメトロの駅が「Pyramides」で、「野田岩パリ店(272 Rue サント・ノーレ通り)」はこの駅の近くにあります。「ロマンシェ」の中の「J」の表記で「ジュンク堂書店」と思い出しました。中は程よい広さで時間帯のせいか人も少なく静かな雰囲気だったのをよく覚えています。本をあれこれ物色し、結局美術関係の文庫本を一冊買い、日本人スタッフの方と少しおしゃべりをした記憶がありますが、何を話したのかおまけに読み終わった後友人にあげてしまったその本のタイトルすら思い出せないのが残念です。 因みに「地球の歩き方」を改めて見てみると、この界隈(特にオペラ大通り)は「ナポレオン3世」の時に整備されたそうで、町並みとの調和が素晴らしく近代都市計画の模範とされているそうです。私の中ではまたしても「ナポレオン3世」の登場です。 ランチ前に思いがけず書店でゆったりとした時間を過ごすことが出来て、それが今でも「贅沢な時間」として記憶に強く残っています。 予約の時間通りに「野田岩パリ店」に戻り、スタッフから「野田岩東京」の金本氏からの「おもてなし」の一品ですとサプライズで出された「鰻のにこごり」にまた感動し、お薦めのシャンペンを注文して頂きました。 どうして野田岩パリ店に行くことになったのかは以前にブログに書いたのですが、また改めて記憶を手繰り寄せて書きたいと思っています。 美術館も含め「ロマンシェ」でいろんなパリの情報が得られるかなと思うと今からワクワク感で一杯です。

2021.07.14

コメント(0)

-

「落選展」の開催決定に影響を与えた(?)ナポレオン3世の従妹「マチルド・ボナパルト」

1863年パリで開催されたサロン(官展)に出品した5000点のうち3000点が落選し、その落選した絵画の展示会「落選展」は「ナポレオン3世(1808-1873)」が画家達からのクレームを受けての企画でした。 叔父にあたる「ナポレオン1世(1769-1821)」の失脚によって亡命生活も送ったナポレオン3世は1848年には「第2共和政」の大統領に当選、1852年に「皇帝」に即位し1870年の普仏戦争で捕虜になるまではその座に君臨することになります。 このナポレオン3世の従妹の「マチルド・ボナパルト(1820-1904)の存在を原田マハ著「たゆたえども沈まず」で初めて知りました。「マチルド・ボナパルト」 ネットの画像から。 小説の中ではパリの自宅で盛大な「サロン」を開き、様々な国の豪商や著名人を招いていたとありますす。その招待客の中に当時パリで主に「浮世絵」を扱い活躍していた日本人画商「林忠正」がいました。フランス語を巧みに操り芸術に造詣が深い彼に対してマチルドは一目置いていたようです。そして林忠正が惹かれていた画家の一人が「ゴッホ」です。 マチルド・ボナパルトの人生を調べてみるとなかなか興味深い事実が出てきます。12歳年上のナポレオン3世(当時はルイ・ナポレオン)と会ってお互いに一目惚れをし婚約を交わしています。 ところが1836年、政治上の理由でルイ・ボナパルトが逮捕され婚約は破談、結局マチルドはロシアの大富豪と政略結婚をします。しかしその夫の暴力のため別居を決め慰謝料を含めた仲裁に入ったのが当時のロシア皇帝「ニコライ1世」です。ニコライ1世はマチルドの母の従妹にあたります。 ニコライ1世の仲裁で莫大な慰謝料を得たマチルドはパリに戻り、愛人と共に暮らし豪勢なサロンを開きながら生活を満喫していたようです。 そしてそのサロンでナポレオン3世はスペインの貴族の娘と出会い結婚することになります。マチルドは激怒したとあるのはやはりナポレオン3世への忘れがたい思い、女心なのかなと思います。ただ結婚するまではマチルドは公式の場で皇后の役割も果たしていて、一時ナポレオン3世の結婚で険悪な雰囲気が流れたとしても終生仲が良かったようです。 豪勢なサロンを開き美術界にも鋭いアンテナを張っていたであろうマチルドが当時は酷評されていた「印象派」の画家たちの絵を強くナポレオン3世にも薦めて「落選展」への開催に繋がったのかなと想像します。 マチルド自身はロシア人の夫(離婚はしていなかったようです)が亡くなった後、美術史家であり詩人の男性と再婚し、また「落選展」から名前を変えた「印象派展」の第1回目はナポレオン3世が亡くなった翌年の1874年に開催されています。

2021.05.20

コメント(0)

-

バリの画商「ポール・デュラン=リュエル」と「たゆたえども沈まず」が繋がって。

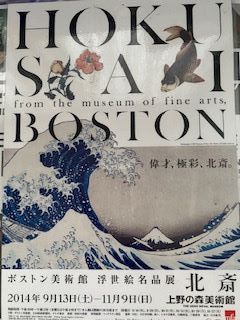

19世紀半ば未だ印象派の画家の絵が評価されていなかった時にいち早くその価値を見出したフランス人画商「ポール・デユラン=リュエル」を調べていると、原田マハ著「たゆたえども沈まず」に登場したユダヤ系ドイツ人画商「サミュエル・ユング(小説の中ではフレデリック・ノルデ―ル)とポール・デユランの接点があることが分かりました。 日本の「浮世絵」に魅せられたパリ在住の画商サミュエル・ユングが1890年にパリで企画した「大浮世絵展」の場面では商売敵でもある日本人画商「林忠正」と激しく対立したと「たゆたえども沈まず」にありますが、小説の「解説」を書いた大阪大学教授であり美術史家の圀府寺(こうでら)司氏によると林忠正はサミュエル・ユングに彼の所蔵する浮世絵を「大浮世絵展」のために何点か貸し出している記録があるそうです。 日本の浮世絵に興味を持った「ゴッホ」にサミュエル・ユングが所蔵する浮世絵を好きなように模写させる機会を与えたというのも有名な話のようです。 林忠正とゴッホが小説の中では会っていても実際に会ったことがあったのか記録はないということですが、ゴッホとサミュエル・ユング、林忠正とサミュエル・ユングの繋がりは確実にありました。 そして「大浮世絵展」から3年後の1893年、サミュエル・ユングが企画した「歌麿・広重展」はポール・デユランの画廊で開催されたそうです。 ポール・デユランは画商としての審美眼と手腕でモネ1000点、ルノワール1500点、ピサロ800点、シスレー400点、マネ200点等々を売り捌いたという記録があります。ニューヨークでの「印象派展」を成功させてから7年後に彼の画廊で開かれた「歌麿・広重展」が当時パリで一大ブームとなっていた「浮世絵」をさらに多くの人達に印象付けたのだと思います。そしてサミュエル・ユングや林忠正の影響を受けてポール・デユランもまた浮世絵に魅せられたかなと想像します。2014年はチケット購入の行列がもの凄く途中断念でした・・ ところで先日NHKの「浮世絵 EDO LIFE」で「北斎」のこの絵について私にとっては新しい解釈をしていて新鮮でした。富士山の右側にある船と前面左に見える船がもし一艘の船であったら「これはアニメーションの原型では・・」というような内容でした。北斎、恐るべき天才絵師を改めて実感です。

2021.05.19

コメント(2)

-

原田マハ著「モダン」 MOMA初代館長「アルフレッド・バー」との出会いから「スティーブ・ジョブズ」との出会いへ。

原田マハ著「モダン」の3篇目は「私の好きなマシン」で、ニューヨーク生まれの幼いジュリアが両親に連れられて初めてMOMA(ニューヨーク近代美術館)を訪れるところから始まっています。 その時のメインの展示は1929年に27歳の若さでMOMAの初代館長となった「アルフレッド・バー」のアイデアにより企画された「マシン・アート展」でした。 アルフレッド・バーの「知らないところで役に立っていて、それでいて美しい。そういうものをアートと呼ぶ」という強い信念のもとに開かれた展示の中でジュリアは特に「ボール・ベアリング」の美しさに惹かれます。 仕事上、工場のロビーに展示されたベアリングを何度か見たことがありますが、それが美しいと思ったことは残念ながら私にはありませんでした。 ジュリアの父親が経営する美術論文などを扱う小さな書店のお客さんでもあったアルフレッド・バーに帰りがけに家族は声を掛けられ、その時初めて彼がMOMAの館長であることを知り、ジュリアはボール・ベアリングに魅せられたことをアルフレッド・バーに伝えます。 時は流れ工業デザイナーを目指すジュリアは偶然に図書館近くの公園で頬がこけて生気の無いアルフレッド・バーと再会し短い会話を交わし「またMOMAで会いたい」と告げます。 不運なことに公園で偶然出会った1943年にアルフレッド・バーはMOMAの理事長との確執から館長を解任されてしまい(1966年まではMOMAに顧問として就任)その約束は果たされることはありませんでした。 さらに時は流れ、工業デザイナーへの道へと進んだたジュリアはMOMAでデザイン部門のキュレーターを勤める友人パメラから、ジュリアがデザインした「電卓」に目をとめた「スティーブ・ジョブズ」から全く新しいコンピュータ、マッキントッシュ・プロジェクトのチーフ・デザイナーにジュリアを迎えたいというメッセージを伝えられます。 初代のマッキントッシュが発売されたのは1984年で、アルフレッド・バーが亡くなって3年後です。ジュリアとパメラにとって「伝説の人、私達のアルフレッド」と呼ぶ彼の信念やアートに対する愛情ががこちらにも伝わってくるような小説の内容です。 画家、モデルやコレクターの人生だけでも十分絵画好きを惹きつける要素が満載ですが、美術館の館長をテーマにした小説というのは私には全く初めてでした。

2021.04.26

コメント(0)

-

アメリカ人画家「アンドリュー・ワイエス」と「ジョージア・オキーフ」

「クリスティーナの世界」 アンドリュー・ワイエス 1948年 ネットの画像から。 今月初めに姉が手作りのブックカバーと一緒に原田マハ著「モダン」を送ってくれました。5編から成る短編集で最初の「中断された展覧会の記憶」で初めてアメリカ人画家「Andrew Wyeth(1917-2009 アンドリュー・ワイエス)」を知りました。 MOMA(ニューヨーク近代美術館)所蔵の「クリスティーナの世界」を福島近代美術館に展覧会のため2011年2月に貸し出したところから話が始まります。東北大震災で福島原発の水素爆発が起こり、絵画の安全のため主人公が福島県へ絵画を引き揚げに行くという話です。絵画搬入から引き揚げまでの舞台裏も詳しく描かれて興味深いです。 虚弱体質だったこともありアンドリュー・ワイエスは生涯、生まれ故郷と別荘以外へは移動することなくその周辺の風景や人物を描くことに没頭しました。 1940年に彼の妻に近所のオルゾン家の姉(クリスティーナ)と弟を紹介されたことがきっかけで2人をモデルとして描き始めました。 クリスティーナは障害を持つ女性でしたが、自分のことは何でも自分でこなす強い精神力を持った女性でワイエスは彼女の生き方に大いに感銘を受けたようです。 もともとこの絵を「展覧会の目玉に」とMOMAと交渉を続けていた福島近代美術館の学芸員は地震の後この絵が無事であることを主人公に伝えるメールの追伸に「画中のクリスティーナが草原の中、不自由な体をどうにかひきずって向かう先に、私は私のふるさと、福島があるのだと勝手に信じています。」と書いています。この一文は震災から10年経った今でも心に響くものがあります。 そしてこの小説を読んでいるうちにもう一人のアメリカ人画家「Georgia Okeeffe(ジョージア・オキーフ)1887-1986」を思い出しました。随分前になりますがMOMAを訪れた際に、画面一杯に真っ赤な花を描いたオキーフの絵に魅せられました。 たまたまニューヨークの郵便局で彼女のその絵が記念切手になっているのを見つけ購入したのですが、引っ越しを繰り返しているうちに紛失してしまいその絵のタイトルすら思い出せません。 ジョージア・オキーフは「孤高の画家」とか「米モダニズムの母」と称される画家ですが、村上春樹著「おおきなかぶ、むずかしいアボガド」の中に彼女の面白いエピソードが書かれているので、明日はこのエピソードについて書こうと思います。

2021.04.21

コメント(0)

-

原田マハ著「たゆたえども沈まず」を読み終えて。「ゴッホと林忠正」の接点。

原田マハ著「たゆたえども沈まず」を読み終えて、初めて小説で「ロス」感を味わっています。 ゴッホの弟テオ、加納重吉(架空の人物)、林忠正、ゴッホ、テオの妻ヨーの葛藤や心の繋がりの中に自分ももう少し一緒にいたい気持ちです。 本の最後の解説に大阪大学教授で美術史学者の圀府寺(こうでら)司氏が書かれた内容も「目から鱗」の箇所が多数あり、特に実在の画商「林忠正」とテオ、ゴッホが実際にパリで会ったことがあるという記録が無い中、ある証拠の品のような物を紹介していました。「週刊美術館 ゴッホ」の中に写真がありました。下にある箱は日本の「赤漆の小箱」 それは写真上段の楕円形の板の表にゴッホが描いた「静物画(芽生えた球根の入った籠 1887年)で、板の裏面には「起立工商会社」と刻印があります。その会社は一時、林忠正も働いていた会社でそこから原田マハ氏も林忠正とゴッホが実際に会っていたと考えたようです。 この小説の主人公はあくまでもゴッホの弟でありパリで活躍した画商のテオで、彼を日本人ならではの心遣いで精神的に支える架空の人物「重吉」の存在は斬新でした。私の今までのテオのイメージは兄からの手紙に書かれている絵の具や画材を献身的に送り続けていた寡黙な人で、彼の思いや感情というものを想像することもありませんでしたが、「たゆたえども沈まず」の中で描かれたテオの兄を愛するがあまりの「心の声」には感動以上のものがありました。 しばらくはテオとゴッホを偲んで画集や美術館で撮った写真を見直す日が続きそうです。

2021.02.11

コメント(2)

-

原田マハ著「たゆたえども沈まず」で描かれたナポレオン三世の従妹のサロン

原田マハ氏の「たゆたえども沈まず」の中にパリで活躍する日本人画商「林忠正(1853-1906)」がナポレオン3世の従妹「マチルド・ボナパルト(1820-1904)」の「サロン」に招待を受けていたと書かれていました。 時は19世紀の後半、フランスは第3共和制でナポレオン3世は既に失脚していますが、フランスでの「ナポレオン家」への憧れは途切れることがなかったと書かれています。馬車にナポレオン家を意味する「N」の文字を見ただけで色めき立ったようです。 彼女のサロンにはロシア、モロッコ、トルコ人など様々な国の富豪や名士、社交界の重鎮達が招待されていたようですが、その中でも「浮世絵」など日本絵画の知識が豊富で流暢なフランス語を操る忠正はマチルドと直接話が出来るほど別格の扱いを受けたようです。 本の中のこの箇所に興味を引かれたのは大富豪であり絵画鬼集家のロシア人「セルゲイ=シチューキン(1854-1936)」がパリでどのようにして画商や画家と出会い、当時評価が定まっていない印象派の絵を手に入れたのかと思っていたからです。「セルゲイ=シチューキン」も「マチルド・ボナパルト」のサロンの招待客の一人だったらと想像が広がります。 彼のロシアの邸宅では「マティスの間」「ピカソの間」「セザンヌの間」と呼ばれる画家ごとの部屋が客をもてなしていたほどでした。そしてマティスとは自宅を飾るための「ダンス」の制作を直接依頼するほど近い関係だったというのは有名な話です。果たしてピカソやセザンヌとも画商を通して絵を買う以上の交流があったのならとても興味深いです。 「マチルド・ボナパルト」はウィキペディアにもその生涯が書かれていて、実は従妹のナポレオン3世と婚約したものの彼が政治的理由で逮捕されてしまったため、ロシア人の大富豪と結婚したとあります。彼の暴力のため離婚を決意した際は、何とロシア皇帝「ニコライ1世(1796-1855)」が仲介役となり多額の慰謝料が彼女に渡ることになり、その潤沢な資金でパリでも1,2位を争うほどの「サロン」を開けたのかと思います。 ニコライ1世と言えば、サンクトペテルブルグにある「エルミタージュ美術館」に膨大な数の美術品を保存するために「新エルミタージュ」を作った人です。「肖像画 ニコライ1世」 グリューゲル 1827年 エルミタージュ美術館所蔵

2021.02.08

コメント(0)

-

原田マハ著「たゆたえども沈まず」の中の19世紀パリでの「浮世絵」一大ブーム

原田マハ氏の「たゆたえども沈まず」の前半を読み終えて、19世紀中半のパリの美術愛好家の間での「浮世絵」ブームがここまで凄いものだったということを初めて知りました。 ゴッホの弟でありパリの画廊で働く「テオ」と国際的な浮世絵画商の「林忠正(1853-1906)」の大学の後輩でパリに呼び寄せてもらい彼が経営する画廊で働く「加納重吉(架空の人物)」との心の交流を中心に「アカデミーの画家」、新鋭の「印象派」や「浮世絵」のからくりを克明に描いているストーリーにぐいぐいと引き込まれて行きます。 ゴッホが「浮世絵」に随分影響を受けていたというのを知り、以前に「浮世絵」がヨーロッパに渡った経緯について自分なりにも調べてみました。 日本が鎖国をしていた江戸時代に唯一ヨーロッパの国で交易を行っていたオランダへ輸出する陶磁器などを包む包み紙として使われていたという事を知りました。当時の日本人にしては今で言うコンビニスイーツ一個の値段のチラシのような存在で、美術愛好家の間でも包み紙という印象程度の物だったようです。 オランダ人であるゴッホやテオは小さい頃からそれを目にするチャンスがあったのではと勝手に思っていたのですが、小説の中ではゴッホもテオもパリに来て初めて「浮世絵」を知ることになります。週刊美術館 ゴッホの画像から。 左が「渓斎英泉」が19世紀後半に描いた「雲龍打掛の花魁」で、右は「林忠正」のアイデアで「パリ・イリュストレ誌」の1886年の「日本特集号」の表紙を飾ったもので表紙だけではなく彼が書いた日本美術の紹介も掲載されているそうです。 林忠正の許可を得てテオとゴッホに適正価格で「浮世絵」を譲る役を果たすのが加納重吉となっています。テオがゴッホを支えたように林忠正を支える加納重吉の人柄にも惹かれます。 「日本趣味・花魁(英泉による)」 ゴッホ 1887年 アムステルダム・ゴッホ美術館週刊美術館 ゴッホの画像から。 加納重吉から受け取った英泉の浮世絵を「週刊美術館」の説明によるとゴッホはトレース紙を使って模写したそうです。 林忠正と加納重吉がパリに着いた時には既に浮世絵のブームはパリにあり、オランダから美術愛好家達が浮世絵を求めてパリで取り扱いをしている画廊回りをする箇所が小説にあります。 オランダに最初渡った包み紙としての浮世絵を誰がどのようにここまでのブームを引き起こしたのか興味が尽きません。

2021.01.30

コメント(0)

全28件 (28件中 1-28件目)

1

-

-

- 国内旅行について

- 道南の旅44・開陽丸記念館1-徳川…

- (2024-11-23 07:55:27)

-

-

-

- やっぱりハワイが大好き!

- コストコのホノルルクッキー★パイン…

- (2024-11-06 10:12:11)

-

-

-

- ヨーロッパ旅行

- ポルトガル リスボン観光 総集編

- (2024-11-18 19:07:25)

-