[フランス旅行 美術館 & オペラ座 等など] カテゴリの記事

全30件 (30件中 1-30件目)

1

-

「ルーブルで走ろう」@ルーブル美術館

今朝のNHK「キャッチ!世界のトップニュース」でオリンピックを控えるパリのルーブル美術館で「ルーブルで走ろう」というスポーツとダンスのコラボイベントの紹介がありました。映像ではまずルーブル美術館の入口から走って館内に入る人達が映し出され、通常は美術館では静かに・・の常識を覆す企画に驚きました。このイベントは一般公開前の午前8時から9時までで5月31日まで16回開催されるそうです。 次の映像はルイ14世の庭園を飾った彫刻「マルリーの中庭」でのヨガセッションで、ヨガ好きとしてこんな体験が出来たら・・と思いましたが、日本の美術館でも何かとのコラボで出来るのではと思ったりしました(昨年のゴッホの没入型展示のように)。 ルーブル美術館の思い出は20006年のフランス旅行の際の2日間だけで、美術館の広さや宗教画の多さに圧倒された事と何と言ってもダヴィンチの「モナリザ」の前に立てた事でした。絵を鑑賞する群衆のせいもあってか絵がとても小さく見えた事と絵の前にガラス板が有り特別な絵である事を印象付けていました。まさかモナリザの前でも何かイベントが?と思いますが、そうであればダヴィンチもさぞ驚く事だろうと思います。 このイベントを企画したスタッフがインタビューに「皆が待ち望むパリ五輪を前に、ルーブルの展示室でダンスとスポーツをし、2つを融合させたかった。私には、2つはとても似ていて、価値を共有しているからだ」 と答えていました。芸術とスポーツ、確かに価値を共有していると思いながらもパリのこの粋な計らいには「あっぱれ!」と思いました。 余談ですが、ブログを始めたのが2020年5月1日で、今日から5年目に入ります。今年シンガポールから本帰国してちょうど4か月が経ち「星の国から ヴァン・ノアール」から「星の国から星の街へ」とニックネームも変えて故郷北海道の魅力もたくさん書いていきたいと思っています。

2024.05.01

コメント(0)

-

ルーブル美術館の彫刻&「彫刻はなぜ裸?」@「チコちゃんに叱られる」

昨日の「チコちゃんに叱られる」の2問目は「彫刻はなぜ裸?」で答えは「今からおよそ3000年前に古代ギリシャで初めて彫刻が作られた当時人間の裸が一番美しいと思っていたから」でした。より美しい人体の研究も行われゼウスに代表されるギリシャ神話に登場する神々も確かに人間と同じ姿をしています。そして古代ギリシャ起源の古代オリンピックでも選手達は全員裸で参加していたそうです。日本でもお馴染みの「考える人」のロダン(1840-1917)も古代ギリシャ彫刻の影響を受けほとんどの作品が裸だそうです。 訪れた美術館で彫刻の展示が多かったのはアメリカだったら「メトロポリタン美術館」フランスだったら「ルーブル美術館」のような大きな美術館という印象ですが、撮った写真を探してみるとルーブル美術館の2枚だけが残っていました。 「蛇と戦うヘラクレス」 「ペルセウスとアンドロメダ」 検索して調べてみると写真左はモナコの彫刻家「フランシス・ジョゼフ・ポジオ(1768-1845)」作で恋敵の河神で大蛇に化けた「アケローオス」を退治している場面だそうです。右はフランスの画家/彫刻家「ピエール・ピュジェ(1620-1694)」作で美貌を自慢したアンドロメダが生贄にされそうになったところをそこを通りかかったペルセウスによって助けられた場面ということです。 ヘラクレスやアンドロメダは名前は知っていても「さてどんな人(神)?」と今更ながらに疑問に思い一昨年読んだ小学生向けの「ギリシャ神話」をもう一度見てみるとヘラクレスは全知全能の神「ゼウス」と人間の女性の間に生まれた「半神半人」でアンドロメダはエチオピア王と王妃の間に生まれた人間です。アンドロメダを救ったペルセウスはヘラクレスと同じゼウスと人間の子なので「半神半人」です。因みに古代ギリシャで彫刻が作られた当初は女性の裸はタブー視されていて、男性の裸の彫刻から300年後ぐらいに女性の裸の彫刻が作られ始めたとそうで、そういう知識があるとアンドロメダの裸の彫刻も価値が増すような気がします。 番組内で東京23区の街中にある180体の女性の裸の彫刻についても解説があり、海外では美術館以外の場所で女性の裸の彫刻はほとんどないという理由もあり、最近は撤去されたり別のモニュメントのような物に替えられたりしているそうです。日本で何故街中にというのも明治時代になって、古代ギリシャ彫刻の本来の意味を理解せずに西洋化を急いだ結果なのではと説明もあって、今までちょっと関心が薄かった彫刻もじっくり観賞してみたいという気持ちにさせてくれた「チコちゃん~」に感謝です。修学旅行で見た十和田湖の「乙女の像」は今でも良い思い出ですが・・。

2023.07.22

コメント(2)

-

「ゴッホの薔薇-2」@ オルセー美術館&メトロポリタン美術館

1890年 2006年にオルセー美術館を初めて訪問した時は館内の写真撮影は許可されていて、その時撮った1枚が「日本の花瓶に生けた薔薇とアネモネ」です。当時はゴッホの絵に興味はあっても若くして拳銃自殺をした不遇の画家という程度の知識しかありませんでした。 3年前に始めたブログに訪問した美術館や好きな絵について書いているうちに集めた画集や美術館ガイドをじっくり読むようになり、ゴッホの人生についても少し理解が深くなった気持ちがします(原田マハ氏の著書の影響もあります)昨日の日記に「医師ガシェの肖像」の油彩の1枚がガシェ医師に寄贈され、彼の死後遺族がこの絵の他何枚かと共にフランス政府に寄付し、オルセー美術館に展示される事になった経緯について書きました。この薔薇の絵も同じ経緯でオルセー美術館に展示される事になったのかなぁと想像します。 上の2枚が復元後の色だと思います。 ところで今年シンガポールでも開催された「ゴッホ 没入型展覧会」で「アイリス」と「薔薇」の4枚の絵についてパネルが展示されていた事を思い出しました。 説明ではニューヨークのメトロポリタン美術館所蔵の2枚の絵が2015年に100年振りに並べて展示され、4枚ある理由はゴッホが実際に1890年に描いた時の「絵の具」の色が時を経て変わってしまったため当時の色を再現した2枚と一緒に展示したという内容です。アイリスの紫色はより青に近い色で薔薇の赤色が消滅してしまったのと花瓶の下の色はピンクだったという詳細も書かれています。当時描いた色と現在見ている絵の色が違ってしまうというのは理屈では分かりますが、具体的に示されたのは初めてです。確かに1996年にメトロポリタン美術館で見て感動したアイリスは正に左下の色合いの絵で購入した絵葉書もこの通りです。 この2枚の絵について検索すると1890年5月にサンレミの精神病院に出発する前夜に描いた4枚のうちの2枚でもう1枚のアイリスはゴッホ美術館に、もう1枚の薔薇はワシントン・ナショナルギャラリーにあるそうです。 上の2枚は「ゴッホ没入型展覧会」でトリックアートのように1つの大きな花瓶が台の上に設置された場所に様々な花が生け花のように飾られるというコーナーで、そのうちの2枚の薔薇です。花瓶の色が花の色に合わせて変わっていき会場に備えられたベンチに座ってしばらく堪能していました。個人的には「ひまわり」より「アイリス」や「薔薇」の色彩に強く惹かれます。

2023.07.05

コメント(2)

-

パリ「ペール・ラシェーズ墓地」に眠る「ジム・モリスン」

2011年発行の村上春樹著「雑文集」を読み返していたら「音楽について」の章の中に「ジム・モリスンのソウル・キッチン」と題したエッセーがあって、大切に取ってある写真のコピーの事を思い出しました。 パリ東部の「ペール・ラシェーズ墓地」にある「ジム・モリスン」のお墓。 「Touch Me」や「Light My Fire」など有名な曲は知っていても、1965年に活動を開始し71年に27歳で亡くなった「The Doors(ドアーズ)」のボーカルだったアメリカ人「Jim Morrison(ジム・モリスン)のお墓がパリにある事を知ったのは、日本で日本語を教えていた学生が一時帰国の際にフランスやアフリカ等を旅行した時の写真を見せてくれた時です。お墓の右横に学生がジムモリスンと真摯に向かい合っているような姿がちょっと写っていて興味を惹かれ、写真をコピーさせてもらい今でも大切に取ってあります。 改めてこの墓地を検索すると音楽家では「ショパン」、作家では「バルザック」、画家では「モディリアーニ」、歌手では「エディット・ピアフ」等々、歴史に残る人達のお墓が並ぶ墓地で機会があれば是非訪れてみたいものです。 確かこの写真を見た後、1991年公開のアメリカ映画「The Doors」を見て、彼の破天荒な生き様(常軌を逸しているような収録中の様子や反社会的なカリスマとまでなったコンサート会場でのパフォーマンス)には驚きましたが、それ以上に驚いたのは、映画の最期のシーンでパリのアパートの浴室で亡くなっている姿でした。ジム・モリスンを演じた「ヴァル・キルマ―」の演技も素晴らしかったのですが、麻薬やお酒でボロボロになっていたはずの体は一回り以上大きく見え湯舟に浸かっている姿はとても27才とは思えず、40年も50年も生きた姿に見えた事が印象に残っています。 哲学的詩人でもあった「ジム・モリスンの名言」の1つに下記の文があります。 『飛行機事故で死んだって別にかまわない。むしろ良い死に方だ。眠ったまま死んだり、年老いて死んだりするのはごめんだ。僕は死を感じたい。舌で、耳で、鼻で・・死はたった一度しか起こらない。それを逃したくない』 果たしてパリの浴室の中で彼がそれを実践する事が出来たのかなとしみじみ思います。そしてドアーズをこよなく愛していたかつての学生はお墓の前でどんな言葉をジム・モリスンにかけたのか今でも気になっています。 因みに「ジム・モリスンのソウル・キッチン」は楽曲のタイトルで「雑文集」の中に数行の邦訳があります「~あと行けるところといや 決まってるじゃないか おまえのソウル・キッチンで一晩寝かせてくれ~」 村上春樹氏は「ジム・モリスンの亡き後、ジョン・レノンもボブ・ディランもミック・ジャガーもその空白を引き受けることは出来なかった」と記して彼の死を悼み「ジム・モリスンが彼のために用意されたソウル・キッチンに消えてから12年経った(雑誌に寄稿したのが1983年)」「ジム・モリスンは決して伝説ではない。伝説をしてもジム・モリスンの空白を継ぐことは出来なかったのだ」と結んでいます。 当時薦められて買ったCDでシンガポールに持ってきています。ちょっと気合を入れて聞きたい気分になってきました。

2022.11.27

コメント(0)

-

モネ「睡蓮 柳の反映」ルーブル美術館の収蔵庫で発見され2018年に国立西洋美術館に返還。

「国立西洋美術館」の基礎を築いた「松方幸次郎」が1910年から20年の10年間でコレクションした西洋画のうちロンドンに保管していた絵画255点(版画、彫刻等を含めると953点)が1939年に起きたロンドン火災で全て焼失したというのがどうしても気になりネットで調べてみると、2010年、当時松方幸次郎が取引していたロンドンの画商の遺族が保管していたコレクションのリストを「テート美術館」に寄贈したという記事を見つけました。 リストの中の絵として「マネ」の「闘牛士」、「ゴッホ」の「花瓶の花」等、数点のみの詳細がありました。 そしてもう一つネットの記事で見つけたのは、所在不明となっていた「モネ」の「睡蓮 柳の反映 1916」で、この絵は「ルーブル美術館の収蔵庫でロールに巻かれた状態(キャンパスの半分以上が消失)で発見され、2018年に国立西洋美術館に返還され、翌年1年の修復期間を経て公開されていました。 作品購入のため松方幸次郎が直接モネを数度訪れた事も記事の中にありました。『少なくとも2度は訪れ、計34枚の絵を買ったとされているが、最終的に何度も足を運び、何点購入したかは明らかではない。コレクターには売らないと決めていたお気に入りの絵ばかりをモネが結局何点か売ることになったのは松方幸次郎の日本の貧しい画学生にモネの素晴らしい絵を見せてあげたいという私利私欲ではない熱意や、モネの好みを知り手土産にしたワインとその心遣いに心を動かされたのかもしれない・・。』「睡蓮 柳の反映」1616-1619 マルモッタン・モネ美術館蔵 同じタイトルで描かれた絵ですが、あまりに時を経て、保存状態が悪かった絵の修復の難しさがよく分かります。

2022.07.23

コメント(2)

-

国立西洋美術館「松方コレクション物語」

昨日のネットの記事に今年4月9日にリニュアルオープンした「国立西洋美術館」の事が載っていて興味深く読みました。 下記は昨年の2月に書いた日記ですが、修正してアップします。 国立西洋美術館の基礎となる「松方コレクション」を鬼集した「松方幸次郎(1865-1950)もまた興味深い人物です。 「川崎造船所」の社長という実業家の傍ら1916年に商用で訪れたロンドンで初めて美術品を購入し、その後フランスでも印象派の絵画を中心に購入を続け、日本で売られた千数百点を含めると一時は1万1千点以上のコレクションを所蔵したようです。そして鬼集した時期はわずか1910年から20年の10年間ほどです。 そのうちの8千点が「浮世絵」で、パリの宝石商「アンリ・ヴェヴェール」から1918年に一括で購入したとあります。 そしてその8千点もの「浮世絵」は1938年(昭和13年)に皇室に献上され、現在は「東京国立博物館」の所蔵になっています。 そして彼のコレクションもウィキペディアで見ると戦争などに巻き込まれ「波乱の人生」を送ったようです・・・。 松方幸次郎はヨーロッパではロンドンとパリの2か所に鬼集した美術品を保管していましたが、1939年の「ロンドン火災」によってロンドンに保管していた300点は全て消失してしまいます。 パリの「ロダン美術館」に保管していたゴッホの「アルルの寝室」とルノワールの「アルジェリア風のパリの女性」を含む400点の絵画等は第二次世界大戦終了後に「敵国の財産」としてフランス政府に接収され、その後戦後処理のために開催された1951年(前年に松方幸次郎氏は亡くなっています)の「サンフランシスコ講和会議」で吉田茂首相が返還を求めたという経緯を読んで、返還を巡る戦いと歴史のスケールの大きさに驚きました。 結局ゴッホとルノワールの2点はフランス政府から返還について強い反対があり、また保管料との相殺のようなもので結局日本に返還されたのは絵画196点を含む370点のみだったそうです。 フランス政府は返還に当たって美術館を建設しそこで展示することを条件としたそうで、松方幸次郎氏本人が亡くなってから9年後の1959年に「国立西洋美術館」がオープンしています。 そして昨日のネットの記事は1959年4月にフランスから船便で届いた松方コレクションについての記事でした。 1891年 最初に紐解かれたのはルノワールの「帽子の女」で当時の白黒の写真も載っていました。 初めて「国立西洋美術館」に行った時、ロダンの「考える人」が前庭に置かれていて「何故ここに?」と驚きましたが、ロダン美術館で松方コレクションが保管されていたという経緯があったからなのだと今更ながらに納得です。 余談ですが、作家の原田マハ氏がパリのお薦め美術館で「ロダン美術館」を挙げていて、その理由の1つは実際に画家が住んでいたところでその時代の雰囲気が味わえるということでした。日本贔屓でもあったロダンのコレクションした絵画(ゴッホのタンギー爺さんも含めて)を是非見てみたいものです。「アルルの寝室」 ゴッホ 1889年 オルセー美術館蔵 「黄色い家の寝室」は3枚同じ構図で描かれています。フランス政府から返還を拒まれたのはこの「オルセー美術館蔵」かと思います。オランダの「ゴッホ美術館所蔵」のものの方が画集で見る限り床の色が濃く少し暗めの印象があります。 次回「国立西洋美術館」を訪問出来る機会があったら今までとは違った気持ちで絵を観賞することになるのかなぁと思います。

2022.07.21

コメント(0)

-

「ミレー」と「ゴッホ」が描いた「馬鈴薯」& 「種まく人」

昨年の6月の日記にブルゴーニュの葡萄畑を見た後にオルセー美術館で「ミレーの晩鐘(1857-59年)」を見たのでなければ、ここまでこの絵に感動することは無かったと書きました。そして「晩鐘」に描かれている畑がミレーが愛したパリの片田舎バルビゾンの「馬鈴薯畑」であることを知った時、何か意外な感じがしました。 「週刊美術館 ゴッホ」の中で「16世紀末頃にメキシコからスペインにもたらされたジャガイモは救荒作物として瞬く間にヨーロッパ中に広まった」と説明があり、ゴッホのオランダ時代の作品で貧しい食事に代表される「馬鈴薯を食べる人々(1885年)」の絵も紹介されています。 驚いたのはミレーやゴッホが生きていた19世紀でも「馬鈴薯」がその石ころのような外見、伝染病をもたらすという迷信、そしてパンやワインと違って「聖書に登場しない食べ物」として忌み嫌われ「晩鐘」だけでなく「馬鈴薯植え(1861-62年)」を描いたミレーは「卑しいテーマ」を描いたことで激しい批判を受けたようです。 それでは「晩鐘」の前にミレーが描いた「種をまく人(1850年)」の「種」が「神(キリスト)の言葉」の寓意であれば、勿論ミレーが批判を受けることはなかったのかとかこの絵が発表された当時の評価はどうだったのかと気になるところです。 ミレーを賛美するゴッホはミレーが「穏やかにひっそりと神の言葉」を伝え「太陽」を描いていない「種まく人」に対して鮮やかな太陽を描いています。それはまるでゴッホが「神の言葉をまく人に僕はなりたい」と弟テオに切々と手紙に記した気持ちの反映のように映ります。 左:「クレラー=ミュラー美術館蔵」 右「ファン・ゴッホ美術館蔵」 週刊美術館ゴッホからの画像 左が1888年アルルにやって来て初めての夏(ゴーギャンが来る前)に描いた3枚のうち一番最初の作品で、まるでゴッホの「心の開放」を象徴するように画面全体が鮮やかな色使いで描かれています。 右が1888年の秋から冬頃(ゴーギャンとの共同生活中)に描かれた作品で、色彩が失われゴッホ自身の心を描いたような苦悶の表現へと変化しているのがとても興味深いです。「弟テオへの手紙に描かれたスケッチ」 余談ですが、インドネシアから日本へジャガイモがもたらされたのは17世紀初めで、勿論キリスト教国家ではなかった日本では「忌み嫌われる~」ということもなく、特に江戸時代の飢饉では多くの人の命を救ったそうです。「所変われば~」を実感します。 画家「ゴッホ」は知れば知るほど興味が沸々と沸き起こって来て、ゴッホを訪ねる「オランダ旅行」は是非実現させたいと思っています。

2022.05.22

コメント(3)

-

「マリリン・モンロー」の肖像画が254憶円で落札のニュースから「エリザベス・テイラー」を思い出して・・。

ポップアートの巨匠「アンディ・ウォーホル」が女優「マリリン・モンロー(1926-1962)」を描いた「Shot Sage Blue Marilyn」がニューヨークで競売にかけられ約254億円で落札されたという記事を昨日見ました。20世紀アートとしては史上最高額で、この絵をボッティチェリの「ビーナスの誕生」、ダヴィンチの「モナリザ」、ピカソの「アヴィニョンの娘たち」と並んで史上最高の絵画と記事に書かれていて、値段よりもこれにはちょっと驚きました。 写真に収まりきらずに8人になってしまいました・・・・。 アンディ・ウォーホルの実物を見たのはポンピドー美術館で見た一枚だけで、絵のタイトルを写真に撮るのを忘れ、この絵のタイトルが「10人のリズ」であることが昨日やっと分かりました。 リズと言えば女優の「エリザベス・テイラー(1932-2011)でマリリン・モンローがセックスシンボルとしてセクシーな女優の代表であれば、エリザベス・テイラーは知的な女優の代表という印象が私にはあります。 この絵を見た10年後の2017年のラッフルズホテルの改修中の「ホテル内見学ツアー」で喜劇王「チャップリン」や「月と6ペンス」をこのホテルに滞在して執筆した「サマセット・モーム」の写真と一緒にロビーに飾られていた「女優 エリザベス・テイラー」の美しさは一際光り輝いていました。 どこかの国の王妃様かと思ったのですが、写真下には「Elizabeth Tailor(エリザベス・テイラー)」と書かれています。写真が鮮明ではなく何年の滞在なのか右隣の男性が8回結婚したエリザベス・テイラーの何回目の御主人なのか私には分かりません。 エリザベス・テイラーはハリウッド黄金時代を代表する大女優という知識はあっても、果たしてどんな映画に出ていたのかと調べてみると、「陽のあたる場所」「ジャイアンツ」「熱いトタン屋根の猫」「クレオパトラ」「バージニアウルフなんかこわくない」等、数々の名作に出演していました。「クレオパトラ」は見た記憶があって、この映画で共演した「リチャード・バートン」とも結婚しています。 「熱いトタン屋根の猫」は原作は劇作家テネシー・ウィリアムズで原作のタイトルも「Cat on a hot Tin Roof」でこのタイトルを聞いただけで、愛憎渦巻く内容が想像出来て優れたタイトルだと思いますが、残念ながら見ていません。配役を調べてみると「ポール・ニューマン」との共演でした。 個人的には「陽のあたる場所」はじっくり見てみたい映画です。アメリカの作家セオドア・ドライサーの「アメリカの悲劇」が原作で本は読んだ記憶があります。貧しい生まれのため出世を夢見た主人公が結局は自分を一番愛してくれた女性を死に至らしめてしまうという話で、エリザベス・テイラーはその出世を可能にしてくれる裕福な女性の役です。人間の「欲」や「愚行」について深く掘り下げて書かれた20世紀初頭の小説ですが、20世紀に英語で書かれた小説100冊の中で16位と高い評価を得ているようです。 この原作を基に日本では「石川達三」が「青春の蹉跌」を書き、映画化され萩原健一(ショーケン)さんと桃井かおりさんが演じました。「アメリカの悲劇」をさらに最後でどんでん返しした結末で人間の「欲」と「愚かさ」を強く考えさせられる映画です。 女優としてはエリザベス・テイラーはアカデミー主演女優賞を2度受賞し、マリリン・モンローが受賞したゴールデングローブ賞の主演女優賞が一度だけを考えると「リズ」に軍配ありという感じですが、アンディ・ウォーホルが描いた肖像画ではマリリンに軍配ありという感じなのかなぁと・・・。マリリン・モンローの映画も機会があったらじっくり見直してみたいものです。

2022.05.11

コメント(2)

-

「夢」から5年後の「座せる女 マリー=テレーズ・ワルテル」@パリ「ピカソ美術館」

2001年にラスベガスのホテル王「スティーブ・ウィン」氏が購入したピカソの「夢」は2006年には売却が決まっていました。2005年に休暇でシンガポールからラスベガスへ旅行に行った時は「夢」がラスベガスにあることは知りませんでした。ウィン氏が売却の前に肘で絵に穴を開けてしまい、それがニュースで流れたことで知りました。ウィン氏が経営する「ホテル ベラージオ」等も中を見学したのであり得ないことですがホテルのどこかに絵が展示されたことがあったら・・と夢のような事を考えてしまいます。 1937年 そして2006年にワインのためのフランス旅行を計画した時「ピカソ美術館」も訪問しました。重厚な昔の造りの貴族の邸宅をそのまま美術館として使用していて、さりげなく「ドラ・マールの肖像」の複製画が入り口の壁に掛けられているのが素敵でした。 ピカソの愛人でモデルのドラ・マールは写真家でもあり、原田マハ著「暗幕のゲルニカ」に彼女とピカソの出会いから絵画「ゲルニカ」との関わりが詳しく書かれています。 ピカソ美術館は2009年から5年かけて改修工事をし、2014年10月にリニューアルオープンしていますが、ネットで見る限り展示品は増えていますが、建物自体は昔のままのようです。「座せる女(マリー=テレーズ・ワルテル)」1937年 ドラ・マールの肖像と同じ年「夢」から5年後にピカソが描いた「座せる女」です。「週刊グレート・アーテイスト」には「マリー=テレーズの最も目立つ特徴ー眠たそうな目、リラックスした手つき、丸みを帯びた姿態ー彼女の穏やかで瞑想的な性質と肉感的な官能性に対するピカソの感情的反応が伝統的な写実と同じくらい真実で、美しい肖像画を造り出したのだ」と書かれています。 この絵の2年前に彼女はピカソの子「マヤ」を出産し、ピカソの関心は徐々にドラ・マールへ移っていく時でした。おまけにピカソの最初の妻「オルガ」との離婚も成立せず泥沼のような愛憎劇が繰り広げられていた時期でした。それでもマリー=テレーズの穏やかに見える表情からはそんな気配は感じられません。 そして昨年9月「マヤ」さんが贈与税支払いのためピカソが描いた彼女の絵を含む何点かをフランス政府に寄贈したとニュースがあり、マヤさんを描いたらしい絵は今年ピカソ美術館で公開されているはずです。 「いすの下に座りキャンディーをくわえた子供」は白黒のキュビズムの作品でマヤさんを描いたとみられるとネットの記事に説明がありました。 母娘の絵が同じ美術館に展示されるというのは嬉しいですが、ここにピカソの「夢」が展示される日が来ればとやっぱり思ってしまいます。2013年にウィン氏からコーエン氏に売却された絵もそろそろまた売却の時期なのかと思い、ずっと「夢」という絵のニュースを私は追い続けるのだろうと思います。

2022.03.31

コメント(0)

-

「ゴッホ」の「モンマルトルの通りの光景」と「モンマルトルの風車」

昨年の3月25日にゴッホの「モンマルトルの通りの光景」が1300万ユーロ(約17億円)で落札されました。個人蔵で100年以上美術館で公開されなかったこと、ゴッホが2年間弟のテオと共に暮らしたモンマルトルで描いた絵が市場に出ることは珍しいということで話題になりました。 南仏アルルに向かう前年の1887年作で風車が小さく人物に焦点を当てたように描かれていること、その人物からゴッホの一時の幸福感を感じるようです。 この絵の前年の早春にアントワープから弟のテオがいるパリにやって来て描いた「モンマルトルの風車」とは随分違った印象があります。「モンマルトルの風車」 1886年 ブリジストン美術館(現アーティゾン美術館)所蔵 かつてはダンスホールとして現在はレストランとして使用されている「ムーラン・ド・ラ・ギャレット」に何故風車があるのか「ブリジストン美術館画集」のこの絵のところに「ムーラン(風車)」についての説明があります。 『1860年にパリ市に編入されたモンマルトルにはずっと以前から30余りの風車がありました。そして北に広がる平野で栽培された穀物を風車の動力を利用して製粉し、パリの製パン業者に供給していました』 『時代と共に風車の数も減りゴッホの時代には3つだけ残った風車の所有者はドブレ親子でそれぞれ「ムーラン・ル・ビュルット・ファン」「ムーラン・ル・ラデ」「ル・ムーラン・ア・ポワ―ヴル」と名付けられていました』 『1834年から1895年まで「ラデ」は「ムーラン・ド・ラ・ギャレット」とも呼ばれ、ドブン親子が同名のダンスホールを開設したのは「ビュルット・ファン」のそばでしたが、ここも1895年頃までには「ムーラン・ド・ラ・ギャレット」と呼ばれるようになり、通常「ムーラン・ド・ラ・ギャレット」と言えば「ビュルット・ファン」を指すことになっているから「モンマルトルの風車」の風車も恐らく「ビュルット・ファン」であろう』 因みに検索すると「モンマルトルの通りの光景」の風車は「ムーラン・ア・ポワ―ヴル」を描いたとあります。確かに良く見てみると風車の形が違って見えます。 この風車がパン作り製粉のため・・とあってフランス旅行中に食べた美味しいフランスパンの事を思い出します。 再訪の機会があるならばレストラン「ムーラン・ド・ラ・ギャレット」で美味しいフランスパンでワインを飲みたいものです。

2022.03.19

コメント(0)

-

パリ「オペラ座 ガルニエ」の天井画を「シャガール」が描いた経緯。

パリのオペラ座ガルニエの「天井画」を描いたのは「シャガール」というのは有名ですが、以前にひょんな事から天井画を描くことになったと聞いて、改めて調べてみました。 歴史的にはオペラ座建設は19世紀半ば「ナポレオン3世」による計画で、匿名によるコンペを制した「シャルル・ガルニエ」の名前を取ってオペラ座ガルニエとなったようです。当時の天井画は「ジュール・ウジェーヌ・ルヌヴー」による「昼と夜のミューズの時間」でこの絵は1872年から1964年までオペラ座の天井を飾りました。 およそ90年後の1960年に当時の大統領「シャルル・ド・ゴール」と文化大臣「アンドレ・マルロー」がオペラ座で海外からの代表団とバレーを鑑賞していた時、退屈したマルローが天井画を見上げ「なんて時代遅れの絵・・」と思ったのがきっかけのようです。 バレーの舞台美術の監督を任されていたシャガールはマルローとは長い付き合いの友人で、すぐに彼に新たな天井画の依頼をしたようです。ただこのアイデアが公表されると批判が殺到して隠れるようにして7ヵ月で絵を完成させたそうです。 そして1964年無事オペラ座にシャガールの天井画が登場します。 2014年に初めてオペラ座ガルニエでバレー「Orfeo ed Euridice(オルフェオとエルリディ―チェ)」を見た時は天井画の歴史を全く知りませんでした。 開演前に最初に見上げた時はまず想像以上に雄大な絵に圧倒されるという一言でした。その後もバレーを見つつも何度も見上げました。 バレー鑑賞後、オペラ座の中を散策しましたが荘厳としか言いようがありません。 オランジュリー美術館蔵「ルノワール」の「(Bouquet dans une loge(桟敷席の花束」は私の特に好きな絵の1枚で、1878年~1880年の間に描かれた作品です。 深紅の椅子を見るとオペラ座を思い出します。実際に自分が座った席のことはよく覚えていないのですが(汗)

2022.02.12

コメント(2)

-

2つの「ポール・ギョーム夫人の肖像」@オランジュリー美術館

先日のブログでオランジュリー美術館の地下2階にある「ヴァルテール=ギョームコレクション」の現在の相続人は画商の「ポール・ギョーム」と建築家兼実業家の「ジャン・ヴァルテール」の妻であった「ジュリエット・ラカーズ(通称ドメニカ)」であると書きました。オランジュリー美術館の「見学ガイド」を読み直して今になって気付いたことです。 その日記にアストロメリアさんから「調べてみるとポール・ギョームとヴァルテールは早く亡くなったようで何か訳アリという感じでした。絵画に情熱を捧げたこの3人の間にも熱いドラマがあったんでしょうかね」とコメントを頂きました。 気になって検索してみると作詞家「吉元由美」氏のブログにドメニカのことが書かれていました。「悪女か美の探究者か?2人のドメニカ」というタイトルになっています。 「ポール・ギョーム夫人の肖像」マリー・ローランサン 1924年頃「大きな帽子を被ったポール・ギョーム夫人の肖像」 アンドレ・ドラン 1928~1929年頃 吉元氏はこの同一人物とは思えない2枚の絵をオランジュリー美術館で見てからパリに行く度にこの美術館を訪れ、果たしてポール・ギョームは儚げなドメニカを愛したのか、凛としたドメニカを愛したのかと興味を持つようになったと書いています。因みにポール・ギョームは1934年に亡くなっています。 その後のドメニカの人生が正にサスペンス・ドラマのようだと吉元氏のブログで続きます。絵画などの遺産相続のために養子を迎え、当時莫大な財産を築いていたジャン・ヴァルテールと再婚し、高額な作品を購入して現在「ヨーロッパ屈指のコレクション」とする立役者として表舞台に立ちます。 その中でのヴァルテールの不審な交通事故、息子の殺害計画、ドメニカが嫌疑を逃れるためだったのかフランス政府への144点のコレクションの寄贈・・。謎が謎を・・・という感じで真相は未だに一切明かされていないと書かれています。 マリー・ローランサンが描いた肖像画は絵葉書をオランジュリー美術館で購入して、ずっと壁に飾っていましたが、剥がして裏にある説明を読んでみると「Collection Jean Walter et Paul Guillaume(ジャン・ヴァルテール&ポール・ギョームコレクション)と印刷されています。 吉元氏曰く、このコレクションのため甚大な努力を捧げたドメニカの名前が刻まれていないこともまた謎である・・と。「ヴァルテール=ギョームコレクション」から。 「泉のそばの女たち」 ピカソ 「長い髪の浴女」 ルノワール 「灰色のキュロットのオダリスク」 マティス 「草上の昼食」 セザンヌ 見学ガイドの「ヴァルテール=ギョームコレクション」の説明ページの背景に「ドメニカ・ヴァルテールの宅内 書斎の片隅 1965年頃撮影」が使われています。

2021.12.20

コメント(2)

-

「初めてセザンヌに会った時、何か悪魔のような感じが・・」外見とまるで違う優しい気質の画家。

アメリカ人画家「メアリ・カサット(1844-1926)」はセザンヌ(1839-1906)との初対面の印象を手紙の中で『何か悪魔のような感じがしました。飛び出し気味の幅広の赤い目をしていて、それが凶暴な雰囲気を与え、ほぼ灰色一色になった先の尖ったやぎ髭がその印象をさらに強め、とてつもなく乱暴な話し方が文字通り食器に反響していました』「自画像」 セザンヌ 1873年頃 「オルセー美術館」蔵 でもその手紙の後は『もっとも後になって、私は外見に惑わされていたと分かりましたけれど。というのも狂暴どころか、彼の気質はどこまでも優しく、まるで子供のようなのです。マナーを全く無視しているのにもかかわらず、私達に対してはここの他の男性たちには見られない礼儀を尽くしてくれるのです(オランジュリー美術館見学ガイドから)』 この手紙を読むと厳格な銀行家の父親を恐れ、後に妻になるものの長い間同棲関係を父親に隠し続けた「オルタンス・フィケ」とのことがふっと浮かびます。 それでも「かなり変わった芸術家」という伝説は彼に付きまとっているようですが、モネが「ジヴェルニーの家」でひっそりと隠棲していたのとは違って画家では「ルノワール」や「ロダン」等、気の置けない親しい友人達を大勢自宅に招き続けたそうです。 「ピアノを弾く娘たち」ルノワール 1892年 オルセー美術館蔵 「ピアノを弾く少女」セザンヌ 1868年 エルミタージュ美術館蔵 ルノワールとセザンヌが描く人物画を見るとかなり親しい間柄であったというのは私には意外な気もしますが、お互いに持ち合わせない物に惹かれあったのかなと想像します。 そしてセザンヌ宅の招待客の中に画商の「ポール・デユラン=リュエル(1831-1922)」の名前もありました。 以前にブログに何回か書いた、アメリカで初めて「印象派展」を開き印象派の絵画を世界に知らしめるきっかけを作ったフランス人画商です。 ポール・デユランは画商としてモネ1000点、ルノワール1500点、そして手紙の中でセザンヌについて書いたメアリ・カサットの絵400点を含め5000点ほどの絵画を購入しています。「サマー・タイム」 メアリ・カサット 1894年頃 さてセザンヌの絵はと検索してみても何点購入したか見つけられないですが、交友関係やポール・デュランがオルセー美術館等に100点ほど絵画を納めていることからも購入していることは確実です。「トランプをする人たち」「水浴する男たち」そして個人的に静物画の中でも特に好きな「りんごとオレンジ」かなと画集を見ながら想像しています。

2021.12.17

コメント(2)

-

「1個のリンゴでパリを驚かせたい」セザンヌの静物画を見ると・・@オランジュリー&オルセー美術館

「1個のリンゴでパリを驚かせたい」と言っていた「セザンヌ(1839-1906)」はその言葉通りに「静物画」というジャンルでは「唯一無二」の存在に上り詰めました。当時リンゴは一番安く、そして腐りにくい果物だったそうです。「リンゴとビスケット」 1879-80年 「オランジュリー美術館」蔵 セザンヌの静物画を初めて見たのはいつだったのか覚えていませんが、大げさに言うと胸をギュッと掴まれ涙が出そうになったのを覚えています。実はセザンヌの静物画は画集で見ても、今でもそういう感情になるのが不思議です。 ピカソ(1881-1973)はセザンヌを「私たちみんなの父」と形容するほど尊敬しセザンヌの絵画技法(左右対称な構図)の影響を受けています。 「トランプをする人たち」1890-1895年 「水浴する男たち」1890-1892年頃 「水浴する男たち」を見るとピカソが1907年に描いた「アヴィニョンの娘たち」がセザンヌの影響を受けていることが分かります。ただ人物画だけでなく晩年に多く描いたセザンヌの風景画を見ても涙ぐむような感情が起こることは私にはありません。セザンヌが死の直前に手紙で「私はいつも自然を研究しているが、少しずつ進歩しているようである」と書いていても・・。 故「池田満寿夫」氏がテレビの絵画ドキュメンタリー番組で『マティスの絵を見ると心の平安を、ピカソの絵を見ると闘争心が湧き、セザンヌの絵を見ると尊敬の念が湧く』と言っていたのが印象的でした。「リンゴとオレンジ」1895-1900年頃 「オルセー美術館」蔵 気になってセザンヌの静物画について検索してみると、ピカソは構図という技法だけでなくキュビズム(4次元)に繋がるアイデアをセザンヌの静物画にも見つけていたとありました。 そう言われて絵をよく見てみると中央の果物皿は正面から見ているのに、左下のお皿は上から見ているようにも見えます。 オランジュリー美術館ガイドからの抜粋です。 『セザンヌの絵には人目を引く光ではなく明暗のコントラストがあり、水のきらめくような反射に代わって鋭く強烈なフォルムが支配する。また肖像画は荒々しく官能性が乏しくて、静物画は硬く実存感が希薄である』 「セザンヌ夫人」 1890年頃 「オランジュリー美術館」蔵 確かに肖像画に関しては頷けますが、静物画を見て胸をギュッと掴まれそうになる感情が「実存感の希薄」にあるからなのかどうか、これは興味深々というところです。

2021.12.16

コメント(0)

-

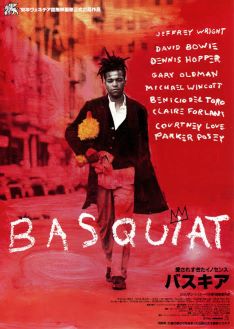

デヴィッド・ボーイが「アンディ・ウォーホル」を演じた映画「Basquiat(バスキア)」

イギリス映画「クライング・ゲーム」を人に薦めていたというのにも驚きましたが、もう1つこれも20年以上経ってから故郷の友人に「薦められて見たバスキアは今でもよく覚えているし、良い映画だと思う」と最近になってスカイプで雑談中に言われ驚きました。日本にいた時、映画通の知人が薦めてくれた1本で、それを誰かに薦めていたという記憶もありませんでした。 銀髪のかつらがトレードマークの「Andy Warhol(アンディ・ウォフォール)」 1928-1987 私が覚えているのは早世したアーティスト「ジャン=ミシェル・バスキア 1960-1988」の伝記映画であることと「デヴィッド・ボーイ演じるアンディ・ウォフォール」のあまりの激似ぶりに圧倒されたというぐらいでした。デヴィッド・ボーイ(1947-2016)は名作「戦場のメリークリスマス」にも出演していますが、ロックミュージシャンながら本当に印象に残る演技を見せてくれます。 気になって映画を検索してみると、1996年公開のアメリカ映画でした。赤い背景の中に立つバスキアのポスターが斬新です。 中流の家庭に生まれながらもドラッグを吸い、ホームレス生活をしながらバンド活動やマイナーな画家として制作を続けていたバスキアが、ある日偶然ポップアートの旗手アンディ・ウォ―ホルを通りで見かけ、手書きのポストカードを彼に売りつけたことで人生が大きく変わっていきます。 この出会いをきっかけに芸術家が集まるパーティーにも顔を出すようになったバスキアの絵に美術評論家の「ルネ・リカード」が興味を示し、彼の絵の売り出しに乗り出すことになります。 その後バスキアはトントン拍子に大作を制作し「金と名声」を手に入れていきます。名声を得た後のインタビューで「自分は人に利用され、利用している」と語っていたそうです。 人生はこれからという27歳の時、ただ一人の友と思い心を通わせていたアンディ・ウォフォールが急死し、それが原因でさらにドラッグに嵌り込み過剰摂取というあっけない死を迎えてしまいます。 個人的には、アンディ・ウォフォールと言えばパリのポンピドー美術館で見た一枚を思い出します。フロアーの中でも一際光り輝いているという印象でした。もしバスキアが生きていたらアンディ・ウォフォールを超える傑作が生みだされていたのかなぁと・・。

2021.12.14

コメント(2)

-

「ピカソ」と「マティス」の絆 @オランジュリー美術館

オランジュリー美術館の地下2階の「ヴァルテール=ギョームコレクション」の中で印象に残る2点です。「タンバリンを持つ女」 ピカソ 1925年 女性が横たわるポーズを見て、一瞬「マティス(1869-1954)」の絵かと思いましたが、裸婦像ではなく腕や足もマティスの絵に比べるとあっさりした感じで描かれています。ピカソ(1881-1973)44才の時の作品です。この時期ピカソはロシア将軍の娘でありバレリーナの「オルガ」と最初の結婚をしていてシュールレアリズム(超現実主義)、表現主義、抽象画など様々な絵画を描いていたようです。 「夢」など今では高額な値段で売買される絵のモデルとして登場する「マリー・テレーズ・ワルテル」との出会いと恋愛の始まりから2年ほど前の作品です。「キュビズム(4次元)」の基礎をなす作品「アヴィニョンの娘たち」は1907年の制作ですが、この「タンバリンを持つ女」には極端なキュビズムの技法が見当たらず、またこのモデルは誰なんだろうという疑問も湧きます。「布をかけ横たわる裸婦」 マティス 1923-24年 (見学ガイドからの画像) ピカソの絵の2年ほど前に描かれたマティスの絵と比べて見てみるとやはり逆向きとは言え構図がかなり似通っているなぁと感じます。 故「池田満寿夫」氏がナビゲーターを務めた絵画のドキュメンタリー番組と彼の著書の中の言葉です。 『ピカソが絵画にキュビズムの世界を持ち込んだ時、マティスは「ここまで酷い絵をかくか」と激怒しピカソと絵画について激論を交わしたそうです。またピカソの度重なる女性問題にも苦言を呈していました。ピカソとマティスはガートルード・スタインとその兄のお陰で知り合い、すぐに友達になりましたがその時から2人はまるで敵同士でした。今では彼らは友達でも敵同士でもありません。ところが当時は、その両方だったのです』 あくまでも絵画に「平安を求める」マティスとピカソはお互いの主義を絶対に曲げなかったようですが、いくつかの絵から2人の絆が深いものであったことが伝わってきます。「夢」 ピカソ 1932年 モデル「マリー・テレーズ・ワルテル」 個人蔵「夢」 マティス 1940年 個人蔵

2021.12.13

コメント(0)

-

「ルノワール」が「花」を描いた訳は・・@オランジュリー美術館

オランジュリー美術館の 「ポール・ギョームコレクション(正式には建築家兼実業家のヴァルテールの名前を加えヴァルテール=ギョームコレクション)は6年かけて行われた改修工事で2階から地下2階に2006年に移されました。 収集家・画商のポール・ギョームは自動車整備所で働いていた時に貨物のゴムの中にアフリカの彫像を見つけ、それをショーウィンドーに陳列した事がきっかけで芸術家との関係を築いていったそうです。彼のコレクションはルノワール、セザンヌ、モディリアーニ、ピカソ、マティス等、19、20世紀絵画の見事な集成を成し「ヨーロッパ屈指のコレクション」と呼ばれています。 因みにポール・ギョームとヴァルテールの共通点は共に「ジュリエット・ラカーズ」を妻にしたことだそうで、彼女がこのコレクションの相続者となっています。 彼女は受け継いだ前衛作品を処分し、高額な絵画を購入することによってコレクションをより「賢明なもの」に変えていったようです。 「Bouquet dans une loge(天井桟敷のブーケ)」 1878-1880 その中で個人的に一番印象に残っている絵はルノワール(1841-1919)の薔薇の絵です。ルノワールと言えば生存中に絵画が売れ成功した画家というイメージです。出世欲が強く肖像画では顧客の要望に応え、ある程度脚色を加えてより美しく、よりハンサムに描いたということを読んだことがあります。特に1878年の作品「シャルパンティエ婦人とその子供たち」は婦人の優雅な姿、子供達(姉・弟)の天使のような愛らしさに私も魅了されました。 シャルパンティエ婦人はこの絵に大満足して友人たちにルノワールに肖像画を描いてもらうことを勧め、肖像画家としてのルノワールの地位を築く大きなきっかけとなったようです。 2枚の絵は同じぐらいの時期に描かれています。肖像画ではないルノワールの絵は私にとっては珍しく調べてみると、「花」を描くことはルノワールにとって「癒し」だったようです。確かにその美しさを表現するのに何の脚色もいらないことが癒しになるのは簡単に想像できます。 「天井桟敷のブーケ」は薔薇を包む白い紙と薔薇の白色の対照と淡いピンク色の繊細さが座席の色によって強く印象付けられ引き込まれるように見入りました。「ルノワールで好きな絵は?」と聞かれれるといくつか浮かびますが、この一枚もその中に入っています。「ポール・ギョームの肖像」 キース・ヴァン・ドンゲン 1930年頃「ポール・ギョームのアパルトマン 食堂」 レミ・ミュニエ制作の模型(美術館ガイドから)

2021.12.12

コメント(2)

-

「オランジュリー美術館」に開館から閉館までいられたら・・

フランスの美術館と言えば「ルーブル美術館」しか知らなかった時に、知人から大学の卒業旅行の行先をパリに決めオランジュリー美術館で是非「モネの睡蓮」を見てみたいと聞いてから、その美術館の名前はずっと頭の中にありました。 2006年2月に初めてパリに行った時はオジュリー美術館は2000年から始まった改修工事中で訪問は出来ず、改修の目的が「睡蓮」に再度「自然光」を取り戻すためだとその時知りました。 オランジュリー美術館とモネ(1840-1926)との関係を調べてみると「印象・日の出」の酷評から44年後の1918年に絵画2点を国家に寄贈し、また自らが美術館の改装を手掛けたことがきっかけとなり、1914年から制作された一連の睡蓮の作品群がモネの死後美術館に設置され、その時はモネの構想通り睡蓮は自然光が降り注ぐ中にありました。 1958年収集家であり画商の「ポール・ギョーム」のコレクションが国家に寄贈され、彼の希望であったルーブル美術館ではスペースが足りなかったため、オランジュリー美術館の睡蓮の上に2階が増築され睡蓮にはほぼ40年間自然光が注がない状態となっていました。現在は6年かけた改修で睡蓮は一階で天井の窓から自然光を浴び、ポール・ギョームのコレクションは地下2階に展示されています。 2007年2月訪問時は運悪く駆け足で絵を見ることになったため、満を持して2014年に再訪しました。 一歩「睡蓮の間」に入ると湾曲して展示された巨大な絵画群に圧倒されます。まさに360度パノラマの睡蓮です。 睡蓮 水のエチュード 朝 No.1 睡蓮 水のエチュード 朝 No.2 モネは1895年から亡くなるまでの約30年間ジヴェルニーの自邸の水の庭園と睡蓮の池を題材に「自然こそが彼の唯一のアトリエ」の思いで、パネル40枚のほか膨大な連作250点以上の睡蓮を描きました。オランジュリー美術館には22枚のパネルからなる8点の作品が2室に分かれて展示されています。 絵の前には椅子が置かれ何時間でも座って観賞して下さいとう感じでした。運良く館内は混み合う様子もなくしばらく椅子に腰かけ天井を仰いで窓からの光を眺めたりしました。 睡蓮 水のエチュード 雲 睡蓮 水のエチュード 夕日 睡蓮 水のエチュード 緑の反射 モネと共通点の多かった「失われた時を求めて」の著者マルセル・プルーストがこの傑作に寄せた言葉です。 「深紅の芯と白い縁をした睡蓮の花が、水面のここあそこで苺のように赤らんでいた。その先にはもっと多くの花があり、色淡く、表面はでこぼこでざらざらして、しわもよっているのだが、たまたまくるくると巻いた状態になっているその姿があまりに優美なので、あたかもふっくらしたバラが、雅宴の場で憂い顔でむしられたあと、ほどけた花飾りのようになってあてどもなく漂っているのを見るかのようであった」 もう一人モネの作品に感嘆したジョルジュ・クレマンソーの言葉です。 「言葉に尽くせない嵐であり、画家の魔術により、私達の眩んだ目に世界が衝撃となって飛び込んでくる」 およそ30年間同じテーマで絵を描き続け、途中1923年に白内障の手術をして本当の視力を再び手にして1926年に亡くなる4月に完成させた偉業の作品を次回オランジュリー美術館に行くことが出来たら朝、昼、夜の睡蓮を自然光の中でもっとゆっくり時間をかけて眺めたいです。睡蓮の間では一枚の写真も撮らなかったので「オランジュリー美術館 見学ガイド」の中の写真と文章を引用しました。

2021.12.11

コメント(2)

-

「印象派」という金字塔を打ち立てた「ジョン・リヴォルド」@「マルモッタン美術館」

2006年に「印象派」という名称の由来となったモネの「印象・日の出」を見るために「マルモッタン・モネ美術館(当時はマルモッタン美術館)」に行きました。 美術愛好家の「ポール・マルモッタン」氏のパリ西部「ブローニュの森」に近い邸宅が1934年に美術館にと寄贈され現在に至っています。閑静な住宅街のためか案内板も少なくメトロを降りてから随分迷った記憶があります。 やっと到着し「印象派」の名付け親になる1枚の絵を早く見たいという逸る気持ちのまま館内に入ると、こんなに「すぐ」と言うくらいに左側の壁に「印象・日の出」がありました。1872年制作 1874年、最初の「印象主義の展覧会」に出品。 「ル・アーブル」の景色を描いた「印象・日の出」のサイズは48㎝x63㎝ですが、もっと小さく感じました。そして日の出(日の入りという解釈もあったようです)の太陽はまるで一筆書きのようで正直「この絵が・・?」と思いました。 展覧会に出品する際にモネも「ルー・アーブル」というタイトルでとは言い難かったようで「印象」という言葉を使って欲しいと依頼した気持ちが分かる気がします。何かルー・アーブルのような印象を与える景色という意味でしょうか?この絵は実は未完成だったという説もあるようです。 当然、展覧会では作品は酷評され揶揄する意味で「印象」という言葉が風刺新聞に載ったそうです。 酷評から72年後の1946年、ユダヤ系ドイツ人の美術史家「John Rewald(ジョン・リヴォルド)1912-1994」が執筆した「印象派の歴史」が歴史的に「印象派」を意味付ける「金字塔」となり現在の印象派絵画の人気へと繋がっているようです。所謂本当の「印象派」の名付け親です。上・下で文庫本も出版されていました。 ジョン・リヴォルドはナチスの台頭によって1941年にアメリカに亡命し、翌々年には「MOMA」の顧問に就任し展覧会の企画を手掛けています。 今年、フランス人画商「ポール・デユラン」のドキュメンタリー映画を見て、アメリカからの一通の手紙がきっかけとなり印象派画家の絵画を売り込むために1886年アメリカで展覧会を企画し(カタログも自作しそのカタログに彼の名前を一切入れること無しに)アメリカでの印象派画家の絵画ブームに火を付けたという事を知りました。共通の地「アメリカ」というのに繋がりを感じます。 「印象・日の出」の最初の印象は「あれ?この絵が・・」でしたが、年を重ねて思うのはルーブル美術館で「モナリザ」の絵を見ただけで満足というのに匹敵する以上の「贅沢な美術館訪問」だったかなという思いです。 館内撮影禁止のため残っている写真は入り口の2枚だけです。

2021.12.04

コメント(2)

-

一時は「画壇の寵児」と持て囃されたオランダ人画家「ヴァン・ドンゲン」

初めて東京の「国立西洋美術館」に行った時に一番印象に残った絵が「Kees Van Dongen(キース・ヴァン・ドンゲン 1877-1968)」の「カジノのホール」でした。 「カジノのホール」1920年 松方コレクション 「並木道」アーティゾン美術館蔵(旧ブリジストン美術館) どうして一目見て惹きつけられたのか今ではあまり覚えていませんが、それから数年して東京のブリジストン美術館(現アーティゾン美術館)に行った時に興味を惹かれたのが同じくヴァン・ドンゲンの絵だったのに驚きました。 その時買った画集には「第一次世界大戦後、社交界の肖像画家として成功を収め、一躍画壇の寵児となった。ドンゲンが一貫して好んだ主題はパリの洗練された女性たちであり色彩画家としての資質を生かしながら都会生活の華やかな側面を官能的に描き出した」と書かれています。 その後「パリ市立近代美術館」で「スフィンクス(菊の女)」や「エルミタージュ美術館」で「黒い帽子をかぶった女性」を見ましたが、この2枚の絵ほど惹きつけられる物はありませんでした。 オランダの酒醸造業の家に生まれオランダで絵を学んだ後、1899年にパリに転居し1910年頃にピカソに誘われて家族(妻と娘)と共にピカソが恋人のフェルナンド・オリビエと住んでいた集合アトリエ兼住宅の「洗濯船」で一緒に暮らしています。 その時描いたピカソの恋人「フェルナンド・オリビエ」の肖像画です。1905年頃から「フォービズム(野獣派)」へ傾向していった様子がマティスの「緑の筋のある女」とよく似た緑色の絵の具の使い方からもよく分かります。目の周りの官能的なピンク色や赤い唇はピカソの影響もあるのかと想像します。 晩年は「駄作」しか描けなくなったと何かの記事で読んだことがあります。作家にしても画家にしても才能の枯渇というものはあるのかと思いますが、晩年も含めて私には依然興味を惹かれる画家の一人です。アーティゾン美術館を検索するとオンラインショップで来年のカレンダーがまだ販売中でその中の6月がヴァン・ドンゲンの「シャンゼリゼ大通り」でした。 ワインショップ「ワインコネクション」のオランダ人スタッフにゴッホだけでばなくヴァン・ドンゲンの事も話したところ「ふっ・・」と謎の微笑みを返されてしまって今でも気になっています。次回ワインを買いに行った時に、微笑みの意味を確認したいなぁと思っています。

2021.10.26

コメント(0)

-

日本で見た忘れられない「ユトリロ」の一枚の絵 & パリ「モンマルトル美術館」

日本のバブル経済真っ盛りの時は地方都市でも規模の大きい「絵画展」が開催されていました。地方都市の百貨店で開催された「ユトリロ展」でも60点のユトリロの絵が展示されました。 その中の一点「雪のラパン・アジール」だと今でも思っているのですが、この絵の前で釘付けになったのは淡いピンク色の絵の具が少し剥がれ落ちそうになっていたからです。後にも先にも絵の具の剝がれがある絵を見たのはこの1枚だけで、私にとっては忘れられない絵になり、それがきっかけでユトリロの人生について調べたりしました。 画家のモデルを務めながら自らも画家として才能を開花させ、私生児としてユトリロを生んだ母「シュザンヌ・ヴァラドン」の人生の謎には今も大きな興味があります。 バブルが弾けた後の2003年5月に別の百貨店でユトリロ生誕120年記念として再度「ユトリロ展」が開催されましたが、その時は仕事を辞めてシンガポールで働くための面接を東京で受ける準備とか全てに余裕がなく見に行くのを諦めました。 「モンマルトル美術館」入り口 中庭 そしてその3年後にまさかユトリロと母シュザンヌ・ヴァラドンの絵画も多く展示されている「モンマルトル美術館」を訪問することになるとは思ってもいませんでした。 館内は撮影禁止で「今この美術館にいる」という自己満足感に浸り、展示の絵画のメモも取らなかったため実はどんな絵を見たのか良く覚えていません。 改めて美術館を調べてみると2014年に改装されて「ユトリロのアトリエ」が館内に復元されているそうです。これは是非見てみたいものです。 美術館から徒歩圏内で多くの画家達が描いた「ムーラン・ド・ラ・ギャレット」や「ラパン・アジル」そしてピカソが恋人のフェルナンド・オリビエと暮らしていた「Le Bateau Lavoir(洗濯船)」の掲示板もあります(実際の建物は焼失) 「ムーラン・ド・ラ・ギャレット」 「ラパン・アジル」 「ムーラン・ド・ラ・ギャレット」はレストランとして「ラパン・アジル」は夜間のみカフェとして営業しているようでした。「夜のモンマルトルはあまり安全ではないですよ」と注意を受けていて残念ながらラパン・アジルは諦めました。 オフシーズンの2月は歩いている人もまばらでしばしタイムスリップしたように画家達の姿を思い浮かべました。もう一度訪れてみたい界隈です。「縞模様の上掛けのある裸婦像」 シュザンヌ・ヴァラドン 1922年 「パリ市立近代美術館蔵」 ユトリロ展で購入した「図録」と2003年5月の「ユトリロ展案内」は今でも手元にあります。「案内」には「静かなる哀愁と、激しい葛藤の狭間にて。」と書かれています。

2021.09.22

コメント(2)

-

ランスの「フジタ礼拝堂」に眠る「藤田嗣治」から「黒田清輝」と「林忠正」に繋がって。

2014年にシャンパンの街「ランス」を訪問した際に、画家「藤田嗣治」が自らプロデュースした「フジタ礼拝堂」に足を伸ばしました。 滞在したホテルから徒歩圏内で標識の上から3つ目にも「Chapelle Foujita」とありますが、その後に標識がなく随分迷ってやっと到着しました。 「藤田嗣治(1886-1968年)」が1905年に東京美術学校(現在の東京芸術大学美術学部)に入学した当時は日本の画壇はフランスから帰国し32歳の若さで東京美術学校の教授に就任した「黒田清輝(1866-1924)」たちのグループによる印象派や写実主義がもてはやされていて藤田の画風はその中で全く不評だったようです。 黒田清輝は洋画家の第一人者として学校の美術の教科書にもその絵が載っていますが、元々は薩摩藩士の子として司法を学ぶため1884年に渡仏し、その時浮世絵の画商として成功を収めながらも印象派の画家たちとも交流を深めていた「林忠正」と出会い、彼の勧めもあり渡仏の2年後に画家に転身しています。 もし藤田嗣治の絵が当時日本で好評を得ていたら、1913年に単身絵画を学ぶためにフランスへ行くことはなかったのではと想像します。渡仏後モンパルナスに居を構えた藤田はモデイリアーニやピカソなどと親交を深めていくことになります。 渡仏から6年後の1919年に「サロン・ドートンヌ」に初入選し、1922年に日本画に用いる筆も使って描いた「寝室の裸婦キキ」でパリの話題をさらった藤田は早々に彼の実力をパリで開花させた感があります。 ただ彼の人生は第二次世界大戦の勃発によって強制帰国を余儀なくされたり、戦争画を描いたことでGHQの取り調べを受けたりと歴史に翻弄されてもいます。 戦後の日本の状況に嫌気がさした藤田は1949年にパリに戻り、1959年にはランスの「ノートルダム大聖堂」で洗礼を受けた後1966年シャンパンメーカー「G.H.Mumm」社の資金援助を受け礼拝堂を完成させます。亡くなる2年前のことです。 「フジタ礼拝堂」の真ん前にある「G.H. Mumm」社 ランスの「ノートルダム大聖堂」 これで何故「フジタ礼拝堂」がランスにあるのか納得です。礼拝堂で5人目の妻になる君代さんとフランス人として静かにこの地で一緒に眠っています。 思えば人との偶然の出会いが大きく人生を変えていくきっかけになるのだなぁとしみじみします。因みに林忠正はパリから500枚ほどの印象派の絵画を日本に持ち帰り、体調を崩した彼がこの絵を展示するための「西洋美術館」を建てる計画を何人かに託しますが、その依頼を受けた1人黒田清輝がそれに手を貸すことは無かったようです。

2021.09.16

コメント(0)

-

日本かぶれのフランス人画家「ボナール」展のための行列 @「パリ市立近代美術館」

2006年初めてのパリ観光時に「ルーブル美術館」を皮切りに「オルセー美術館」や「ピカソ美術館」など7つの美術館を訪問しました。その1つが「パリ市立近代美術館」です。 ルーブルやオルセーに比べると知名度はそんなに高くないはずなので、まさか行列をしているとは思ってもみませんでした。 真冬のパリは道路が石畳のせいか底冷えするような寒さで行列を見て一瞬諦めようかと思いましたが、何とか耐えてやっと館内に入ることが出来ました。 中に入ってこの行列の理由はフランス人画家「Pierre Bonnard(ピエール・ボナール 1867-1947)」の特別展が開催されているからと分かりました。 美術館で購入のカタログと代表作「入浴する裸婦」の2枚 私には初めて聞く画家の名前で、後で調べてみると「フランス・ナビ派」の画家で日本の浮世絵や日本画の影響も強く受け「日本かぶれ」と称されるほどの画家だったようです。 ナビ派とはフランス人画家「ゴーギャン」の色彩に同調した人達のグループで、特にボナールの代表作「入浴する裸婦」はそう言われるとゴーギャンの色使いと似通った物があるような気がします。因みに入浴の構図は「踊り子」で有名な「ドガ」の影響を受けたそうです。 「ダンス 三部作」カンヴァス 油彩 「マティス」 1931年から1933年の間に描かれた「ダンス三部作」です。1940年代にマティスは大病を患い車椅子生活となり、絵筆を握ることが出来なくなったため「切り絵」と呼ぶ手法で最後まで制作を続けました。この絵を見ると切り絵へと繋がっていく過程が分かります。 マティスに始まり常設展ではピカソ、モディリアーニ、ユトリロなどお馴染みの画家の絵画が思っていた以上に展示されていました。「招魂(カサヘマスの埋葬)」1901年(ピカソ) ピカソの「青の時代」の先駆けとなった作品です。カサヘマスはピカソの親友でありまたパトロンであったため、失恋のため自殺した時は大変な衝撃だったようです。絵の下の部分には友の死が上部には死後の平安が描かれています。この青の時代「洗濯船」と呼ばれる共同住宅で恋人のフェルナンド・オリヴィエと暮らしていた時、パンを買うお金にも事欠きパンを届けに来てドアをたたく配達人のためにドアを開けることも出来ず、パンをドアノブにかけて去る配達人を見届けてからパンをそっと取り込んだというエピソードを思い出します。

2021.09.12

コメント(0)

-

「フジタ礼拝堂」の前に「パリ市立近代美術館」

昨年の6月に書いたのをたまに見て下さる方がいてどんなことを書いたのかと見てみるとまた写真が消えているので少し内容を変えてアップします。 2014年のフランスのランス訪問の目的は「シャンパン」と「バカラ工房」でした。実際に旅行の計画を立てた後で画家「藤田嗣治(1886-1968)」がプロデュースした教会がランスにあることを知りました。 藤田嗣治で思い出すのは2006年初めてパリに行った時に「パリ市立近代美術館」で見た「寝室の裸婦キキ」です。実はこの美術館で一番見たかった絵はこの絵ではなかったのですが・・ 130x195㎝の大作で裸婦の白い肌が異彩を放ちその迫力にしばらく立ち止まって見入ってしまいました。 独創した乳白色のカンバス、ヨーロッパの画家の思いも及ばぬデリケートな鉄線画で発表後たちまちパリの話題をさらったようです。 日本での絵画の勉強に飽き足らず27歳でパリへ移り住んだ藤田嗣治は36歳でこの絵を描き、サロン・ドートンヌで8000フランで買い取られるという快挙となりました。 「キキ」「週刊 世界の美術館 パリ市立近代美術館」の画像から。 モデルを務めたキキは少女の頃は周りから蔑まれていたそうですが、彫刻家のモデルとなったことで自信を持ち、徐々にパリの画家たちからモデルの依頼が入りキキの愛称とともに「モンパルナスの女王」に上り詰めたようです。この写真は1922年、キキと恋に落ちた写真家「マン・レイ」が撮影した「ヴェールのキキ」です。 「パリ市立近代美術館」で是非見たいと思っていたのは「週刊世界の美術館・パリ市立美術館」の表紙を飾ったオランダの画家「ヴァン・ドンゲン」の絵でした。彼の何となく謎めいた人生やプルースト作の「失われた時を求めて」に描いた挿絵、パリの洗練された女性を描いた絵に興味を持っていたからです。「二人の女」 ヴァン・ドンゲン 1913年 雑誌の表紙を飾っていた「スフィンクス(菊の女)1925年」より「二人の女」の方がよりヴァン・ドンゲンらしい絵かなと思います。 ヴァン・ドンゲンの絵が目的で行った「パリ市立近代美術館」ですが、思わぬ藤田嗣治との出会いでした。

2021.09.11

コメント(0)

-

原田マハ著「ロマンシェ」に描かれたノルマンディー地方の高級リゾート地「ドーヴィル」

原田マハ著「ロマンシェ」の後半に小説家(人気漫画の原作者)である「ハルさん」をプロデューサーの「ジンジン」から守るために、主人公の美智之輔君を含めた5人で「ムギさん」が運転する車でパリ市内から西方にあるノルマンディー地方にある高級リゾート地「ドーヴィル」へ逃避行するシーンが描かれています。 「ドーヴィル」は私は初めて聞く地名でしたが、小説の中に名作「男と女」を撮影した場所でナポレオン3世(またしても登場!)やココ・シャネルも愛した高級リゾート地と説明があります。 6月の夜8時でもまだ明るいドーヴィルの海岸の砂浜で寛いだり泳いだりするシーンに自分もその場に入り込んでいるような気持ちになりました。5人が滞在したホテルはこれも映画「男と女」の撮影に使われた「オテル・ル・ノルマンディ」という羨ましい限りのシチュエーションです。 この地で天国と思いがけず失恋と言う地獄を味わった美智之輔君を心配するハルさんと2人はTGV(新幹線)でパリの「サン・ラザール駅」に戻ることになります。「サン・ラザール駅」 クロード・モネ 1877年 「オルセー見学ガイド」の画像から。 TGVはフランス旅行の際に何回か乗りましたがどれも思い出深いものです。改めてTGVの駅を「地球の歩き方」で調べるとサン・ラザール駅を含めて6つあります。サン・ラザール駅は利用したことがないですが、確か絵で見たことがあると調べてみると19世紀の様子をモネが描いていました。 2006年、ブルゴーニュ地方の「ディジョン」へは「パリ・リヨン駅」から1時間半ほどかけて向かいました。駅の窓口で切符を買うのに手間取ってしまい(言葉の問題で)冷や汗を掻きましたが乗ってしまえば車内は快適で景色を眺めているうちにあっという間に到着という感じです。 翌年のパリからボルドーへは「モンパルナス駅」から3時間ほどです。前年の失敗を踏まえてシンガポールでSNCFのホームページで先に切符を購入しました。 2014年のアルザス地方の「ストラスブール」へは空港に直結している「東駅」から4時間かけて向かいました。写真がないのは初めて旅行前に体調を崩し写真を捕る余裕も無かったせいですが、何とか無事到着です。 全てがワインのために乗ったTGVですが、ワインの思い出だけでなくこのTGVの思い出は結構かけがえがないものです。 次回はサン・ラザール駅から2時間かけてドーヴィルへと夢想しますが、まずは映画「男と女」でその景色を堪能したいです。

2021.08.11

コメント(2)

-

クラシックバレー「オルフェウスとユーリディケ」@オペラ座 ガルニエ & ギリシャ神話

無事当日券を買って(€45)軽食を食べてからオペラ座へ。 2014年、オペラ座ガルニエで何か一つオペラかバレーを見てみたいという思いだけで見た「オルフェオとエウリディーチェ」をシンガポールに帰って来てから内容を調べてみました。 「ギリシャ神話」に題材を得、日本では「オルフェウス」と言う名前で有名な竪琴の名人と彼の妻との永遠の愛を描いた物で1762年にイタリアの作曲家「グルック」による楽曲で初演とあります。 毒ヘビにかまれ亡くなってしまったオルフェオの妻「エウリュディーチェ」を連れ戻すために全知全能の神「ゼウス」の許しを得てオルフェオは黄泉の国に向かい、無事彼女を見つけることが出来ます。彼女を黄泉の国から連れ戻すただ一つの約束事は「振り返って彼女を見ない事」でした。 ところがあともう少しのところで不安に駆られ彼が振り返ったため、彼女はその場で息絶えてしまいます。嘆き悲しむオルフェウオに「愛の神」が「お前の愛の誠は十分示された」と許しを与え息を吹き返した彼女とハッピーエンドとなります。 ところが、先週読み始めた「ギリシャ神話」の中では「死の国に下りていった純愛」というタイトルで描かれています。父の「アポロン」から竪琴をもらった「オルフェウス」は竪琴の名人になり最も美しいニンフ(女性の精)「ユーリディケ」と故郷のトラキアで結ばれます。 彼女が毒蛇にかまれてオルフェウスが黄泉の国に行くこと、振り返らないという約束とその約束を破ってしまうことまでは同じです。しかし約束を破ったことで彼女は息絶え、オルフェウスは失意のままトラキアに戻ってきます。 そして彼の竪琴の音に惹かれ失意の彼の心を捉えようとするトラキアの女たちに目をくれようともしないオルフェウスに徐々に憎しみを増していった彼女たちによって全身を引き裂かれへブル河に投げ込まれてしまいます。「竪琴でオルフェウスの首を運ぶトラキアの女」 ギュスターブ・モロー ネットの画像から 川面を流されていきながら竪琴にのったオルフェウスの首は悲しい歌を歌い続け、ムーサの女神たちによってオリンポスの山に葬られます。 幽霊となったオルフェウスは再び黄泉の国に行きユーリディケと再会し永遠の愛をそこで誓うことになります。 どちらもハッピーエンドと言えばハッピーエンドですが、オペラやバレーでは最後の悲惨な殺害の場面は描きたくなかったのかなと推測するのみです。 そして「一口メモ」では似たお話として「古事記」の中の「イザナギとイザナミ」のことが書かれていて「神話には世界共通のストーリーがあるのですね」とあります。

2021.08.03

コメント(0)

-

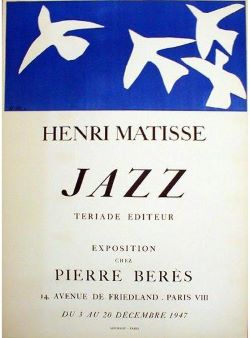

原田マハ著「ロマンシェ」の中のリトグラフ工房「IDEM PARIS」& ピカソの「鳩」

小説では乙女心を持つ主人公「美智之輔」君がパリの画塾に留学し、カフェでアルバイトしながら本来の夢であるパリ国立美術学校「エコール・デ・ボザール」の合格を目指すも敢え無く失敗となります。そんな中、ひょんなことから小説家のボディ・ガード的な役割りも兼ねてリトグラフ工房「IDEM PARIS」に住み込み、リトグラフを勉強することになります。 リトグラフ工房は実際にパリにあっても名前は架空と思っていましたが、調べてみると本当に「IDEM PARIS」が存在していて驚きました。 リトグラフは18世紀に確立された版画の技術で、「IDEM PARIS」は1881年にリトグラフのプレス機を設置するために誕生した印刷工房と説明があります。 そして小説の中だけの話ではなく「ピカソ」「マティス」「シャガール」など名だたる芸術家や映画監督の「デイヴィッド・ローンチ」が実際に「IDEM PARIS(70年代からは名称はムルロエ工房)」リトグラフを制作したようです。 マティスのリトグラフ展示会「JAZZ」が「ピエール・ベレンス画廊」で行われるに当たって制作されたポスターだそうです。マティスが切り絵で図案をデザインして文字レイアウトも自身で行い、制作は「ムルロエ工房」と説明があります。「JAZZ」の中の挿絵の一枚「イカロス」 マティスの画集から。 ギリシャ神話に登場するイカロスは蜜蠟で固めた翼で飛翔能力を得たものの、太陽に接近し過ぎて墜落し死を迎えます。「人間の傲慢さ」や「テクノロジーを批判する」神話として有名です。これを読んでから絵を見ると左胸にある赤の持つ意味が際立ちます。 ピカソのリトグラフを代表する「鳩」 確かパリの「ポンピドー美術館」を訪問した際、売店でこれに似た絵葉書を買って鳥好きの友人に送った思い出があります。ピカソが描く鳩の絵をそこで初めて見ました。「ゲルニカ」を描き、平和の象徴である鳩を世界平和の願いを込めて描いたピカソのことに思いを馳せます。 シャガールのリトグラフをネットで探していて、パリを感じさせながらも素朴な感じのこの一枚に目が止まりました。

2021.07.31

コメント(0)

-

画商「林忠正」から洋画家の第一人者「黒田清輝」そして「藤田嗣治」へ。

洋画家の第一人者として学校の美術の教科書にも載っている「黒田清輝(1866-1924)」が絵を描くきっかけを作った1人が日本の明治時代のパリで画商として成功していた「林忠正」だったそうです。 「大政奉還」の2年前に薩摩藩士の子として生まれた黒田清輝は司法を学ぶため1884年に渡仏し、パリで印象派の画家たちとも交流を深めていた林忠正と出会い、彼の勧めもあり渡仏の2年後には画家に転向していたようです。 1893年に日本に帰国し、5年後には「東京美術学校(現在の東京芸術大学美術学部)」の教授に就任しています。 そして1905年に「藤田嗣治(1886-1968)」が東京美術学校に入学します。当時の日本の画壇はフランスから帰国した黒田清輝たちのグループによる印象派や写実主義がもてはやされていて藤田の画風はその中で全く不評だったようです。 そこで1913年に単身絵画を学ぶためにフランスへ行くことを決意しモンパルナスに居を構えることになります。当時の画家仲間としてはモデイリアーニやピカソが、そして藤田を経済的に支えた「東洋の貴公子 薩摩治郎八(バロン・薩摩)」もなかなか興味深い人物です。 もし藤田の絵が当時日本の画壇で好評を得ていたらパリに行くこともなく、逆にパリで好評を得て世界的な画家になっていなかったのかと思うと人との出会いというのはつくづく不思議なものだと思います。藤田嗣治 「寝室の裸婦キキ」1922年 「パリ市立近代美術館蔵」藤田嗣治プロデュースの「シャペル フジタ」フランス ランス 1955年にフランス国籍を取得した藤田は今は最愛の妻と共に自らプロデュースしたこのランスの教会に眠っています。

2021.02.25

コメント(0)

-

パリ モンマルトル「洗濯船」

もし1970年にピカソやモディリアーニがアトリエ兼住居として使っていた「Bateau-Lavoir(バトー・ラヴォール」 洗濯船」が全焼せず、彼らのアトリエが当時と同じような形で復元され公開されていたら、もの凄い観光スポットになっていたのかと思います。 2006年に行った時はきちんと下調べをしていなかったので「洗濯船」が火事のためもう存在していないことも知らず、中に入れるものと期待していました。 「ショーケース」だけが展示され、写真右側の説明もフランス語で書かれているため、ほぼ年代と人物名しか理解できませんが「洗濯船」の名付け親であり詩人の「ジャックス・ヤコブ」の名前もあり、ピカソが1904年からここにアトリエを構え1907年にキュビズムの発端となる「アヴィニョンの娘たち」を完成させたと書かれています。また当時ピカソの恋人だった「フェルナンド・オリヴィエ」の名前もあります。 彼女はピカソとの「洗濯船」での生活について書いた本の中で「極貧と冬の寒さにもめげず休むことなく制作を続けた」と書いています。ピカソは1909年に「洗濯船」を離れますが、後に「みんな、いつかきっと洗濯船に帰ってくる。みんな、本当に幸せだった場所に。珍獣ではなく、画家として認められた場所に」と言っていたそうです。 イタリア人画家「モディリアーニ」は1906年に渡仏し1907年頃から「洗濯船」や周辺のアパートを転々としていたようです。1900年に入ってモンマルトルは古い建物の取り壊しが始まったので、最終的にはモンパルナスへアトリエを移したようですが、1915年に「洗濯船のアトリエ」で撮られた写真が残っています。また1950年代には実際のモディリアーニのアトリエが残されていたことを確認したという記録もあります。 画家仲間の「モーフラ」を激励しに「洗濯船」を訪れた「ゴーギャン」、パリの洗練した女性を描いたオランダ人画家、キース・ヴァン・ドンゲンが妻と子供と1年だけ過ごした「洗濯船」。そしてヴァン・ドンゲンは晩年を過ごしたモナコの別荘を「洗濯船」と名付け91歳で「洗濯船」で亡くなったそうです。 画家達が魂を燃やした場所「洗濯船」は火事で消滅しても永遠の場所なのだなぁと改めて思います。

2021.01.07

コメント(0)

-

ゴッホの「夜のカフェテラス」@アルル

「夜のカフェテラス」1888年 オランダ クレラー=ミュラー=美術館蔵 (週刊美術館ゴッホの画像) 「アイリス」に描かれたゴッホの緑色も好きですが、ゴッホの黄色は心に訴えかけるものがあります。 週刊美術館ゴッホのコメントに『明るい黄色で描かれた前景のカフェの人々と、深い藍色に覆われた星月夜の対比が美しい作品だ。アルルの澄んだ空気の中で、色彩がより美しく輝いてみえたことがゴッホを歓喜させた』とあります。星はまるで花の蕾が開くように描かれていて、あくまで自分の目で見たもののスケッチを基本としたゴッホはこの夜景も実際に夜のこの現場で描いたそうです。 この絵を最初に見た時パリのカフェだと思い込んでいましたが、1888年にパリから移った南仏のアルルで描いたものというのを最近になって知りました。 浮世絵の影響を既に受けていたゴッホにとって、南仏のアルルこそが長年探し求めて来た場所(光に満ちた日出ずる国・・日本)」と感じたそうです。 ゴッホ以外にもモネ等のように浮世絵に影響を受けた画家は何人かいるようですが、ゴッホがオランダ人であったということで合点がいきました。鎖国をしていた江戸時代に唯一ヨーロッパの国で貿易をしていたオランダに陶磁器などの包み紙として古い浮世絵が渡り、それが広く人々の目に留まる機会があったことは容易に想像できます。 「Le Figaro」の雑誌から。 アルルのこのカフェ「ル・カフェ・ニュイ」は現在も営業しているようで、5回目のフランス旅行が出来るのであればゴッホが日本を感じた南仏アルルに行ってみたいなぁと思います。

2020.10.07

コメント(2)

全30件 (30件中 1-30件目)

1

-

-

- アメリカ ミシガン州の生活

- ランチへ♪

- (2024-11-16 10:50:29)

-

-

-

- ラスベガス ロサンゼルス ニューヨ…

- ヒルトン東京お台場 HPCJ特典 嬉し…

- (2024-11-23 06:56:18)

-

-

-

- 旅の写真

- 秩父の雲海ベストシーズンは11月で…

- (2024-11-23 12:24:51)

-