2013年01月の記事

全7件 (7件中 1-7件目)

1

-

ハウストマトの収穫の季節がはじまります。

ハウストマトの収穫の季節がはじまります。土の調整をし、種を蒔き、苗を育て、定植された丸トマトの収穫、そして出荷が はじめられる季節になりました。ということで今回は、出荷作業のようすをご紹介しましょう。まずは収穫されたトマトを、選果機械にのせて 大きさを揃えられたトマトを出荷用の箱に箱詰めしていきます。 上から順番にSからL玉。箱詰めされて、市場に運ばれるのを待つ丸トマトのようすは、こちら 。ののののののののの 今回は今シーズン3回目の出荷となるのですが、前回と前々回の市場においての評価は、 “玉の色艶も良く、味も上々” との好評価を、いただいるとのことでした。この収穫作業は、栽培管理と併行する形で、これから 6月中旬まで続けられていくことになります〔マラソン競技に似てますよね〕。 今回の旅立ちの撮影にあたり、“いってらっしゃーい”と、 トマトに ひと声かけずには おられませんでした/笑。「夢で終らせない農業起業」「里地里山複合大汚染」

Jan 30, 2013

-

「芯どまり」に注意してトマトを育てます。

「芯どまり」に注意してトマトを育てます。 継続してご紹介している丸トマトですが、果実が本格的に収穫され始める直前の状態になってまいりました。この時点での生育の理想は、 体づくりをしながら、花も確実に結実させていくということになります。いちばん気をつけねばならないのは、草勢が極端に落ちてしまうという、いわゆる「芯止まり」の状態におちいってしまうことです。なんといっても、現時点でのハウスの外は真冬という厳しい状態ですから、生育が停滞してしまわないように、元気に育てていきます。ただし元気に育てるとはいっても、草勢が強すぎて花がつかなくなっては困るので・・・・そのあたりの栄養生長と生殖成長の間のバランスをとりながら育てていかねばならないという、ある意味栽培者にとっての腕の見せどころ的な時期となります。そこで下の映像ですが・・・これが すこしばかり元気すぎて、一部結実しなかった花のある ようすとなります。 同じく こちら↓ は 結実しなかった花のある三段目の花房 。 そして、こちら↓ が 第一花房の花房 となります。 このような 花房のなかの一部の花が結実しない程度であるなら、さほど心配はないのですが、 花房の花全部が結実しないほどに草勢が強くなってしまったなどといった場合には、さすがに草勢を抑える対策が必要になります。このような場合の対策の例としては、たとえば トマトに、苦土やマグネシウム・微量要素を供するという方法がありますよ。効き過ぎているチッソを、苦土やマグネシウム、そして微量要素などの ミネラル分を与えることで、一時的に押さえる というわけです。葉面散布であれば一週間に2回ほど施用すると、栄養成長に傾いている樹が落ち着いてまいりますよ。そんな場面におちいったときには、よろしかったらお試しくださいね〔多木化学のアクセル2号を 私は使用しております〕。ということで今回は、 元気よく育てておいて、お花が咲いたり結実したりする時期に 一時的に草勢を生殖成長に傾ける手助けをすることが、作物を 上手に栽培するコツだというおはなしでした。ちなみに、このハウス内では、1・2・3段目の一部に結実しない花が見られた時点で、上記の葉面散布を実施されたのですが・・・その後の4・5・6段の様子が、こちら ↓ となります。ののののののののののののののの 良い花が付き、花のとまる確率がいちだん高くなりました。 まずは、作物の生育をじっくり観察すること。そのうえで 自分 なりに 小面積から試して、ちがいを確認して対策していく。 ・・・これが栽培の醍醐味でもあります♪ 「夢で終らせない農業起業」「本当は危ない有機野菜」

Jan 23, 2013

-

極寒のなか、ハウストマトは育っています。

極寒のなか、ハウストマトは育っています。12月06日のハウストマトの状況から、約40日。昨年の暮れから続く厳しい寒さのなか、トマトは順調に育っています。視線の先に加温機が見える同じ視点からのハウス内のトマトの変化の様子 はこちら です。 12月06日のののの ↓ 01月16日のののの そして上の写真同じように、12月06日と 01月17日の、1段・2段3段の、果実の生長した様子は こちらです。 12月06日のののののののの → のののの01日16日 の → ののののもちろん、いまでは 1段・2段・3段目以降の、4段・5段・6段目の お花や果実も、目につくようになってまいりましたよ♪ のののののののののののののののののの ハウス内の管理や施肥のやり方などなどの詳細は 次回に譲るとして、とりあえずハウストマトの生長ぶりの お知らせでした。 ハウス訪問時に細心の注意を払らねばならないことがあります。 それは前回のおはなしにある エソ病などの病害や、その病害 を媒介する極小昆虫が、ハウス内に侵入しないようにすること です。ちなみに写真撮影時にハウス内にはいるときは、衣服の上下を着 替えたうえに靴を履き替えて臨んでおります。 「夢で終らせない農業起業」「里地里山複合大汚染」

Jan 17, 2013

-

“ビニール数枚をへだてて、外は極寒・・・”。

“ビニール数枚をへだてて、外は極寒・・・”。漁師や船乗りの仕事が危険であることのたとえで“板子(いたご)一枚下(した)は地獄” というものがあります。そのような表現で、この時期のビニールハウスによる施設栽培の生育環境の厳しさ を表現するとしたならば “ビニール数枚の外は極寒” “ビニール数枚の外にはペギラ”みたいな、そんなたとえであっても納得できるのが、生産現場にいるものとしての実感となります〔厳冬となった今年は、なおさらですね〕。 このような厳しい気象条件のなか、施設栽培では、まずは第一にハウス内の温度を確保することに最大限の努力が払われています。 なんといってもそのハウス内で栽培されているのは、冬の露地栽培では栽培できないトマトやキュウリ、ピーマンといった作物 なのですからそれは当然のことですよね。と書くと、 施設栽培には暖房機があるのだから暖房すればいいだけの話しなのにと、思われる方も多いとは思います。たしかにそうなのです。が、暖房を焚くには、燃料となる重油がいるという問題が出てきます。そう、作物の生育を良くするためには暖房は不可欠の要素ではありますが、焚きすぎると経費がかかるという問題がすぐに頭をもたげてくるのです。極端に言えばですが・・・たとえば10アールあたりの経営収支において同じ時期に、同程度の収量と品質の収穫があった場合には 燃料代は100万円かかったというよりも、 燃料代は50万円ですんだというほうが、確実に収益があがっていることになりますものね。そこで重油の節約/省エネ技術が、重要視されてくるというわけです。さて、そんなハウス栽培においての保温技術ですが、 ■ かん水は、晴天時の午前中の早い時間に行なう ■ 強風時の換気には、ハウス屋根のビニールは風下側を開ける ■ 暖房機のハウスダクト〔暖気の通る道〕を適切に配置する ■ 翌朝冷え込みが強いとされる場合に、夜間温度を高めに設定するなどといった〔なるべく重油を焚かないように努力したうえでの〕対策が定番となっていますよ。というわけで今回は、ハウス栽培は真冬に行なわれているという事実を、まずは認識していただく回 ということになりました。 30年ほど前にはリットル30円台だった重油が、いまやリッル 90円台!に。農家の所得が減少している原因のひとつとして、この 燃料経費の増大が〔当然のこととして〕あげられています。農家さん が経営者として重油の節約を考えられるのは、至極当然の事なのです。 「夢で終らせない農業起業」「里地里山複合大汚染」

Jan 16, 2013

-

まずは小さい面積から試してみる。

まずは小さい面積から試してみる。根のある地下部に空気と同時に液肥をいれるという、合理的な肥料のやり方である“かん注施肥”についてのおはなしです。 じつはこの技術も〔穴肥の鉢花への応用とおなじように〕ご家庭でも試すことができるんですよ。よろしかったら、ご参考に。 ↓ 『まずは小さい面積で試してみる』コンプレッサーと大掛かりなかん注機がなければ、液肥のかん注はできない・・・なんてことはありません。要するに・・・空気といっしょに、液肥が地下部にはいりさえすれば良いのですから。 と、いうことで、こちらは生育中のミニトマト苗にその技術を応用したケースです。そうなんです、この生産者の方が液肥を苗鉢の地下部に注入するのに使用しているのは・・・ 注射器です。空気といっしょに液肥を土中にいれるという原理は、まさに同じですものね。じつはこのミニトマト苗は、一部に鉢土の高PHが原因の微量要素欠乏がでていたもの。そこで微量要素の液肥の葉面散布を行なうと同時に、注射器による液肥のかん注をおこなっているのです。そしてその結果ですが、 葉面散布だけを実行したものよりも、より早く色がのってきましたよ。このケースなどは、“どうなることかと、毎日心配してみている”よりも、小面積であったとしても、 自分が納得するために、とりあえず試してみることの大事さを、具現化したものだといえるでしょう。ちなみに使用する液肥ですが、もちろんPHの低いタイプの液肥を使用しています〔土の高PHが原因で障害がでているわけですからねっ〕。と、いうわけで今回は、おおがかりでなくても、アイディア次第でいろいろな栽培の工夫は試せるというおはなしでした。 鉢土から、苗床。苗床でも好結果がでたら、つぎはハウスの 一連。そして3連・・という具合に、技術は試しつつ広げていく と、失敗することは まずありません。 「夢で終らせない農業起業」「里地里山複合大汚染」

Jan 10, 2013

-

地中に入れて効かす穴肥のやり方。

地中に入れて効かす穴肥のやり方。根の分布する地中に肥料をいれることで、効率的に無駄なく効かすことができる穴肥のやり方です。穴を開ける機具としては、このような機具が便利です。 この写真のタイプは、長さが30センチ・直径が5センチ程度 の先端の尖った円筒部と、体重を かけることで 無理なく穴をあけるための〔足を乗せる〕ステップ、そしてハンドルで 成り立っています。この機具〔穴肥器〕を使った実際の作業風景は こちら 。 こうやって穴を開けたあとに、肥料をいれ、その穴に土を被せていきますよ。別ブログの「グリーンブレーカーズ」にて、おりを見てご紹介している鉢穴に穴を開けて空気をいれる栽培方法を、農業に応用した形といえる とおもいます。 鉢に穴を開けるドライバーの拡大版が、この穴肥器になるというわけですね。というわけで今回は、長期にわたって果実を収穫する作型であるハウスのトマト栽培やピーマン栽培などで、安定した肥料効果を発揮する穴肥の穴を掘る機具についてのご紹介でした〔ちなみに大型の電気ドリルなどで穴を作る方もいらっしゃいますよ〕。まずは身近な鉢物から、穴肥の効果を試されて・確認されるのも、よきかも。 「穴肥はやってみたいたいのだが、実際にやってみると土が固くて なかなか穴が作れない」という圃場では、まずは「土中の腐植を増 やして土を軟らかくするため」に、このような資材を使った物理的な 土壌改良を行なうこともお薦めです。 「夢で終らせない農業起業」「里地里山複合大汚染」

Jan 5, 2013

-

追肥と同時に土中に空気を入れてます。

追肥と同時に土中に空気を入れてます。根のある地下部に肥料をいれると同時に、土中に空気を入れられるという合理的な肥料のやり方である“穴肥”についての参考記事となります。やり方ですが・・・文中にある大きい鉢用のドライバーで穴を開け + その穴に肥料を一掴みいれ + その後土で蓋 という、やり方を やっていますよ。 ↓ 左は、フレンチ系の生育をそろえたラベンダー。 右は、生育をそろえたデンタータラベンダー。 鉢に穴を開けることで、空気が供給され、新根の出る場所が確保されるというわけですね。春から秋にかけては、だいたいひと月に一回の割合で、鉢の大きさにあわせながら穴を開けています。 穴を開けるための道具は これ 。 大きい鉢用のドライバーと、小さい鉢用には握りをつけた鉄線を使用しています。 お気づきになった方もおられると思うのですが、土ってえらいもんですよね、長年つかっているうちにこの写真のように鉄の先端をすりへらすわけですから。。感心してしまいます。 そしてこの管理法のもう一つの利点は、植物を栽培するスペースがなかなかとれない場所での栽培をある程度は可能にすること。そして、大鉢のラベンダーでも、薄いプラ鉢のまま、そだてることも可能なんですよ〔飾るときに好みの鉢カバーに入れられます〕 ↓ 。 鉢の植物の生長がどうにも悪い・・・という方、これ以上鉢を大きくせずに育てたてたい・・・という方、 にはお薦めの技術です。やってみたいと思われた方は、最初はひとつの穴でもいいですから、効果を確認しつつ試してみられてはいかがですか。 ただし鉢土に生の有機物をたくさん施される方には向かない 技術ですので、この点は注意が必要ですね。 「夢で終らせない農業起業」「里地里山複合大汚染」

Jan 5, 2013

全7件 (7件中 1-7件目)

1

-

-

- 「気になるあの商品」&「お買得商品…

- 半額!訳あり、瀬戸内レモン野菜スー…

- (2025-11-14 13:00:04)

-

-

-

- handmadeのある暮らし。

- ☆木の紙でつくる箸置き☆

- (2025-10-15 19:03:58)

-

-

-

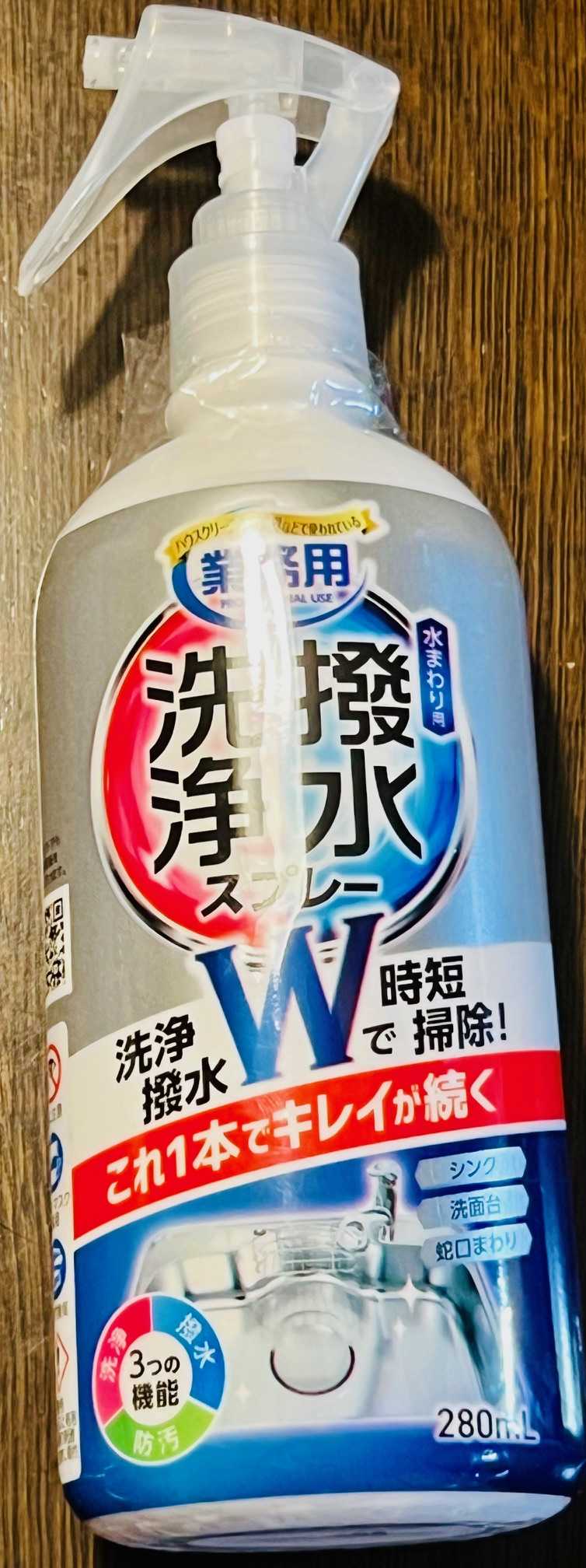

- ★「片付け・お掃除・捨てる」の成果★

- 台所・トイレに洗浄・撥水スプレー掛…

- (2025-11-14 02:16:14)

-