2013年11月の記事

全14件 (14件中 1-14件目)

1

-

良い品を作ろうと思うのなら小面積栽培が有利。

良い品を作ろうと思うのなら小面積栽培が有利。K 「素人の農法でもこんなにとれる」・・・農家でない方からよく聞かされる言葉です。家庭菜園やプランター栽培あるいはバケツ稲栽培などからの体験をもとにしたお話ですね。また自然草生栽培であったり、不起耕栽培であったり、有機栽培であったり、各人それぞれのいろいろな農法を試して、うまく栽培されておられる。 この話、じつによくわかります。 そしてこの成功談のポイント、それは 大面積よりも小面積栽培のほうが うまく栽培できる ということによります。 うまく栽培できることとは、すなわち労働力を潤沢にかけられること でもあるのです。 労働力に見合う栽培本数が少なければ少ないほど、農法の成功率は高くなります。労働力が限られている場合は 10000アールよりも、1000アール。 1000アールよりも、100アール。 100アールよりも10アール。 10アールよりも、1アール。 少ない面積であればあるほど農法の成功率は高くなるのです。本数でみてもそうでしょう。 10000本よりも、1000本。 1000本よりも、100本。 100本よりも10本。 10本よりも1本。 本数が少なくなればなるほど農法の成功率は高くなる のです。かけられる手間がちがいますから。 農地を集約化し大規模化しさえすればすべてよし・・・と なればいいのですが、残念ながら そういった作物ばかり があるわけではないということですね。「夢で終らせない農業起業」「里地里山複合大汚染」

Nov 30, 2013

-

冬場のたい肥の大量使用には気をつけよう!

冬場のたい肥の大量使用には気をつけよう!N9月03日分は、ソルガムなどの平均気温が15度以上が必要な秋の牧草の硝酸態チッソの蓄積に関するはなしでしたが、今回はイタリアンなどの冬場に栽培する牧草の話になります。こちらも気をつけねばならないのは、収穫時に硝酸塩が多量に蓄積した飼料作物が少なからず確認されることです。原因は 家畜フンが原料の未熟なたい肥の過剰な施用だと考えられますので ● 適正な散布量を守る ● 散布前の たい肥の成分検査 ● 散布を予定している圃場の〔塩素やナトリウムを含む〕土壌検査などの対策を事前におこなうことで、牛の硝酸塩中毒を防ぎましょう。また施用量を制限していたとしても、曇天が続いたあと〔光合成が制限されるため〕などには、どうしても蓄積しやすいのが硝酸態チッソの特徴です。毎年そのような傾向があらわれる圃場やミネラル分の少ない圃場では、元肥施用時に ● マグネシウムやカルシウムなどのミネラル分を施す ● ケイサン分や鉄分などのミネラル分を施すことも、良い牧草の収穫につながりますよ。ちなみに当地では元肥や給餌前の刈り取り時に、それようの資材として マグホスの施用をすすめています。毎年、良い牧草が育たない圃場では、少ない面積からでも試されみてください〔なにより牛の喰い付きがよくなりますし〕。なんといっても 牛の健全な成育にはバランスのとれた牧草が いちばん。 まあしかし、牛はまだいい。硝酸過剰な場合を注意してもら えるわけですから。しかしその点、ヒトの場合は問題あり。 たい肥の施用基準がないわけですから。 ということでプランター栽培や家庭菜園などの、とくにせまい 面積であればあるほど冬場の大量使用には気をつけましょう。 「夢で終らせない農業起業」「本当は危ない有機野菜」

Nov 28, 2013

-

たい肥の硝酸態チッソにも気をつけよう!

たい肥の硝酸態チッソにも気をつけよう!N9月03日分ですが、次回関連で再掲載です。 ↓9月から秋冬作の飼料作物の作付けがはじまりますが、気をつけねばならないのは、収穫時に硝酸塩が多量に蓄積した飼料作物が少なからず確認されることです。原因は 家畜フンが原料の未熟なたい肥の過剰な施用だと考えられますので ● 適正な散布量を守る ● 散布前の たい肥の成分検査 ● 散布を予定している圃場の〔塩素やナトリウムを含む〕土壌検査などの対策を事前におこなうことで、牛の硝酸塩中毒を防ぎましょう。 適正なたい肥の施用は、河川や地下水の硝酸態による汚染や 微生物・原虫による汚染を防ぐことにもつながります。 「夢で終らせない農業起業」「本当は危ない有機野菜」

Nov 28, 2013

-

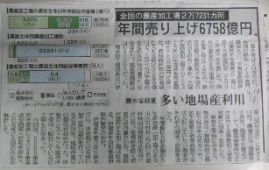

農業の「6次産業化」が推進されたわけですが[2011年2月分]。

農業の「6次産業化」が推進されたわけですが。K 2012年度から全国の都道府県で一斉に始められた観のあった官主導の農業の「6次産業化」。そろそろ10年間の成績がでるところでしょうがあなたの都道府県での1年目の事業の成否はいかがなものでしたか。ちなみに消費地から遠い〔地元の消費人口の少ない〕地域では、「事業は好調ともいえるのだが農家にはいるお金は予想以上に少ない」「地域間競争が激しすぎる」「類似加工品が多すぎる」「ヒットさせるのは至難の業」といった反省の弁も発表されるようになってきたように感じられます。・・・といったわけ 2011年2月分となりますが、次回の資料として、よろしかったら。 ↓『農業の6次産業化が推進されるわけですが/2011年2月分』来年度農業予算で 農家などが加工や流通事業に進出して収益化をはかる「6次産業化」に ついては、官民の「農林漁業成長産業化ファンド」(仮称)で支援。創 設資金として300億円を計上された。 ということで、脚光を浴びているのが、いわゆる「農業の6次産業化」です。しかし、現場にいるものとして気になるのは、 ● 「農業の6次産業化」にさえ取り組めば成功する といった〔威勢の良すぎるとおもわざるをえないような〕論調です。これまでまるで「農業の6次産業化」がいっさいおこなわれてこなかったと思わざるをえないような論調です。 たとえばここに農水省が昨年の11月に発表した「全国の農協」や「農業経営体」が運営する農産加工場の2009年度調査結果のニュースがあるのですが・・・ いちおう全国の農産加工場の数は2009年時点で 27231ヶ所あることになっています。 わかりやすいように言わせていただくとすればですね・・・・ 現時点でさえ6次産業化〔農商工連携も含めて〕の取り組みは、山ほど ある。 といわざるを得ないというのが正直なところではないかと思えるんですよ。さらにこれに加えて〔これから参入する計画以外の〕農産物加工を生業とする既存の一般企業も存在するわけですから。。 と、いったわけで、これから6次産業化に取り組もうかと考えておられる方への、わたくしなりのアドバイスなのですが ● 市場ニーズがあるのかどうか ● よその商品やほかの企業に勝る部分はどこにあるのか を、よくよく考えられたうえで行動を起こされてくださいね、資金を借りるうえで利用する金融機関や行政の担当者などの第三者の視点もしっかりと取り入れられてくださいね、 ということです。 本業が赤字だから起死回生で6次産業化だっ・・・というよりも、 本業に余力があるから6次産業化でもやっちゃうか・・・というほうが よりベターな考えだと思うんです。 「夢で終らせない農業起業」「里地里山複合大汚染」

Nov 26, 2013

-

獣害を防止するためにも田を起こそう。

獣害を防止するためにも田を起こそう。G 鳥獣による農作物の被害が、拡大しつづけています。農水省発表による最近の具体的な被害状況の推移は・・・つぎのように。 ■ 鳥獣による平成20年度の農作物被害 被害金額が199億円で前年度に比べ14億円(対前年比8%)増加、 被害面積が10万haで前年度に比べ9千ha(対前年比10%)増加、 被害量が49万tで前年度に比べ8万4千t(対前年比21%)増加し ています。 主要な獣種別の被害金額については、シカが58億円で前年度 に比べ11億円(対前年比24%)増加、イノシシが54億円で前 年度に比べ4億円(対前年比7%)増加、サルが15億円で前年 度に比べ6千万円(対前年比4%)減少しています。 ■ 鳥獣による平成21年度の農作物被害 被害金額が 213億円で前年度に比べ14億円(対前年比7%)増加、 被害面積が10万5千haで前年度に比べ5千ha(対前年比5%)増加、 被害量が62万tで前年度に比べ12万9千t(対前年比26%)増加して います。 主要な獣種別の被害金額については、シカが71億円で前年度 に比べ12億円(対前年比21%)増加、イノシシが56億円で前 年度に比べ2億円(対前年比4%)増加、サルが16億円で前年 度に比べ1億円(対前年比7%)増加しています。 そしてこの獣害を呼び寄せているの一番の原因は、 ひこばえ にあると、最近では いわれはじめました。 ひこばえとは、収穫後の作物の切り株や根元から生えてくる若芽のこと。とくにイネ刈り後の水田に残っている切り株から生えてくるヒコバエが要注意です。栽培しているお米や野菜とちがって、放置されているひこばえなら、動物が食べてもさほど気にならない。 こういった 心のすき間に、動物達が忍び寄る のです。 ちなみに 10ヘクタールの田んぼのヒコバエなら、 100頭のシカを ひと月養えるほどの餌となる というデータがあります〔1ヘクタールでは10頭・10aで1頭の割りになりますよ〕。ひこばえの放置は、ある意味で動物の餌付けをしているものと考えなければなりません。 そんなひこばえが生えてくるのを防止するには、収穫後のこまめな耕運が効果的です。田を起すことで、株を土中にすきこみ、ひこばえが生えてくるのを予防するわけですね。 そうすることで、動物たちが集落に近づかないようにする。 いじょう、獣害被害の多い集落では、こういった農業の基本的な作業を部落をあげて励行することが、なによりの獣害予防方法となるというおはなしでした。 バインダーで刈られた長いままのワラの場合は、大雨などで 田から流出すれば、排水路を詰まらせることにもなりかねません。 水害を予防するという観点からも、田起しは重要になります。 「夢で終らせない農業起業」「里地里山複合大汚染」

Nov 24, 2013

-

ジャンボタニシの防除には“田起こし”が有効。

ジャンボタニシの防除には“田起こし”が有効。G 壁一面に産み付けられた ショッキングピンクの卵・たまご・卵 !!悲しいかな、いまやこれは日本の日常になりつつある光景なのです。この卵から孵ってくるのは、ジャンボタニシ こと スクミリンゴガイ。昭和56年頃に海外から食用として日本に持ち込まれて野生化し、関東以西の水稲やレンコンに大きな被害を及ぼしている貝になります。画像は こちら 。 このスクミリンゴガイは繁殖力が極めて旺盛、汚水にも強く、用排水路やクリークで増殖しながら移動分散し続けています。この急速な増加に伴い、「昨年までは見なかったけれど、今年になってからの増殖ぶりには驚いた」などと農家さんがおっしゃるのは日常温茶飯事のこととなった感が大いにありますよ〔地区の一斉防除で数十キロとれたり〕。 さて、そして。そんなスクミリンゴガイの防除に最適な時期、それが 彼らが眠りつく いま、 トラクターで田を起こすこと なのです。 そう、収穫の終わった水田の土の中、5センチ程度の深さで休眠を図る彼ら地中の貝の貝殻を回転するトラクターの爪で破壊、もしくは地表にかき出して凍死させる・・・。この機械的な防除は けっこう効果があるんです。効果を高めるにはコツとしては・・・ ■ ロータリーの回転数を上げる こと ■ そして 低速で耕うんする ことが挙げられますよ。 この処置を施した水田においては、じつに 90パーセント以上の駆除率があった とする試験結果もありますので、心当りのある地区では、ぜひ この防除法もお試しくださいね。 もちろんジャンボタニシのはなしも取り上げて↓ ます。 「夢で終らせない農業起業」「里地里山複合大汚染」

Nov 23, 2013

-

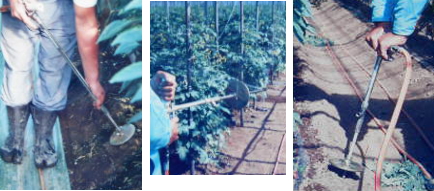

樹勢回復には、液肥の“かん注”という手もあります。

樹勢回復には、液肥の“かん注”という手もあります。K9月の高温・干ばつと、ひきつづきの10月の台風の影響による日照不足、さらには樹勢がもどらぬうちの寒波の襲来という天候の不順つづきが原因で、ハウス作物の調子がでない という質問よくいただきます。そんなときに むかしからよくお薦めするのが、液肥の“かん注”です。再掲載となりますが、よろしかったら。 ↓これが “かん注機”と“かん注”を している様子になります。 液肥の葉面散布や薬剤をかけるときに利用する動力式噴霧器に“かん注機”を 取り付けて使用しますよ。持ち手のところについているレバーを引くと、高圧圧縮された液肥が空気といっしょに噴出されるという仕組みになっています。したがって 作物の植えられている畝に“かん注機”を差してレバーを引くと、根の近くに液肥と空気を届けることが可能になるというわけですね。こちらは ピーマンハウスでのかん注施肥 のようす。 こちらはミニトマトハウスでのかん注施肥 のようすとなります。 今回ご紹介した 畝のなかに局所施用するという かん注施肥の利点ですが、 ● 作物の生育を揃えることができる〔量を加減することで〕 ● 地温を低下させない〔通常の液肥かん水施用に比べて〕 ● 肥料を節約できるという具合になります。使用した液肥は、多木化学の有機液肥3号。6―8―4という成分割合のリンサン成分がおおい、いわゆる山型の液肥となります。ちなみに、このお二人の栽培者さんの場合は、有機液肥3号の100倍液を使用されました〔試される場合の倍数についてはご自分で確認しながら試されてくださいね〕。 かん注 というやり方ですが・・・・ 液肥の種類を、マグネシウムやリンサンの多いものに変える ことで、“悪伸び”している樹を抑えることも可能になりますよ。 「夢で終らせない農業起業」「里地里山複合大汚染」

Nov 19, 2013

-

天候に合わせて液肥を使い分ける。

天候に合わせて液肥を使い分ける。K ※具体的な商品名は こちら 。9月の高温・干ばつと、ひきつづきの10月の台風の影響による日照不足の影響で、とくにズッキーニやキュウリの生育が不良となり、全国的に生産量が不足しました〔必然的に農産物価格が高くなります〕。このような時期にあたって いま、うちの作物にはどんな肥料を施すのが良いのかという生産者さんからの質問を多く受けることになります。それはとりもなおさず 樹勢を維持しつつ、すぐに収量が多くなる肥料はなに?という質問ということになります。そうなんです、なによりこの価格高騰時に収穫量を多くすることは農業経営的に大事なことですからね。せっかくの追肥ですから、できうるかぎりすぐに効果の出る追肥が求められている。そこでこんな場合には使用する肥料の種類としては、 ● 液体の形状として市販されている液肥 ● 粒の形状であっても水によく溶けるタイプの肥料といった種類の液肥を ● まずは葉面散布 ● あわせて かん水施用という具合に使用することになります。そしてたくさんある液肥の選択方法ですが、これは作物の現状をみて ● 樹にたくさんの果実がついている ● 樹についた果実の大きくなるスピードが遅い ● 樹の先端部分の先端で花が咲き、芯が細ってきている ● 葉の色が淡いといった作物の状態であるときには、チッソの割合の多く入った肥料を定期的に施していきます〔糖分のはいった肥料ならなお良し〕。またそれとは反対に ● 花は咲くのだが、花がとまらない〔実にならない〕 ● 樹の勢いが強く、先端部分が伸び、花が樹の中段で咲く ● 葉が大きく、葉色が濃い〔葉の表面が波うつ状態もあり〕といった場合は、リンサンやマグネシウムの多くはいった肥料や場合によっては、さらに カリのはいった肥料を加えて施用していくといった方法をとっております。というわけで今回は、作物栽培の最大のかきいれどきにおける肥料の選び方と液肥の使用法に関するおはなしでした。具体的な商品名は こちら 。 液肥を施用する回数ですが、まずは1週間のうちに2回ほど 施用してみて、その後の作物の様子を観察します。 「夢で終らせない農業起業」「里地里山複合大汚染」

Nov 15, 2013

-

こんな液肥の使い分け。

こんな液肥の使い分け。K前回の資料として、主として 施設栽培における生育前半の 天候にあわせた具体的な液肥商名 編となります。 ● ライムショット 花が飛んでしまう場合ほどの高温の場合 ● マグショット 曇天〔日照不足〕時 ● アクセル2号 作物が徒長する場合 ● カリショット 低温や果実の太りが悪い場合 ● 有機液肥3号 生育初期の天候不順時や苗痛み時にというぐあいに使い分けていますよ。よろしかったら、ご参考に。 とくに高温時には「糖分」の補給が効果ありです。 前述の アクセル・ライムショット・マグショットには 5パーセント前後の糖分が含まれています。 「夢で終らせない農業起業」「里地里山複合大汚染」

Nov 15, 2013

-

状態をみて、入れるものを変えるのが農業。

状態をみて、入れるものを変えるのが農業。K 前回・前々回などでみてきたように、土の状態や作物の生育の情況を認識せずに、土の改良資材や肥料をただ入れさえすれば良い・またはやみくもにいれない というやり方は、非効率です。 これでは、農業経営がうまくいかない。そこで土の検査をしたり、植物の生育状態を見たうえで・・・ ミネラル分の少ない土には 過剰にならないように、適量のミネラル分を入れる。ことが大事になるわけです。同じように 隙間が詰まって硬い土には、軟らかい資材をいれる。 水を加えるとドロドロになってしまう土には、 粒子の大きいものをいれる。 すぐに乾燥してしまう土には、粒子の細かいものをいれる。 酸性が強すぎる土には、アルカリの資材をいれる。 アルカリが強すぎるの土には、酸性の資材をいれる。 痩せすぎた土地には、肥える資材をいれる。 肥えすぎた土地には、痩せる資材をいれる。そして 病気が多い圃場では ウイルスや病原菌の少ない資材を入れるといった、それぞれの状況に応じた対処法をとると、作物の生育がよくなります〔必然的に経営状態もよくなりますよ〕。 そうなんです、このように土や作物の育つ状態をみて、田畑に入れるものを変える工夫・・・それこそが 農法であり農業ではないのかとおもうのです。 農業経営の面からいえば、農産物の生産状況を勘案しながら 投下する労力や財力を変化させいくというのもまたアリです よね〔作物/商品が売れに売れるといった場合には、とくに〕。 「夢で終らせない農業起業」「里地里山複合大汚染」

Nov 10, 2013

-

物理性・生物性・化学性、3つ揃って 土づくり。

物理性・生物性・化学性、3つ揃って 土づくり。K 前回・前々回などの話のつづきとなります。 ↓生物性・物理性・化学性と、三つそろって、作物栽培に理想的な土が完成します。 生物性とは、 病原菌が少ないこと。 多種多様な土壌微生物が安定した状態で、土に存在していること。 物理性とは、 土の通気性・保水性・透水性などが適正で、 作物の根が張りやすい環境であること。 化学性とは、 土の酸性度が適当な範囲にあることと、養分濃度が適正なこと。 をいいます。 土に入れるものとして、まずは病原菌の少ない資材を入れることを前提にして考えます。 物理性や化学性を改善するための資材を入れるときは、『清潔度』を基準にして入れる資材を選びましょう。病原菌の入っている懸念がある未熟な有機物は、はじめから入れないことが良い栽培土を作るコツです。 『清潔度』という基準をクリアした資材のうち、つぎは物理性を改善する資材を入れます。以前にお伝えした栽培土の作り方でいえば、植物質の材料を原料とした繊維質の多い資材、あるいはピートモスがこれにあたります。いわゆる『たい肥』ですね。 物理性を改善したのちに、化学性を改善する資材をいれます。PHをあげる資材や、土の条件によっては下げる資材を土の条件にあわせて入れます。前回お伝えした栽培土の作り方でいえば、ゼオライトがこれにあたります。いわゆる『石灰』ですね。 最後に作物が必要とする養分を、養分濃度が適正な範囲で施します。前回お伝えした栽培土の作り方でいえば、油粕や魚粕などの有機物を発酵させたものを、ミネラル分と反応させた化成肥料がこれにあたります。 小さな面積で試して成功したら、そのやり方を次第に 大きくしてゆく・・・ そういった意味で、プランター栽培は技術獲得に最適です。 「夢で終らせない農業起業」 「里地里山複合大汚染」

Nov 8, 2013

-

こんな土づくりもやってます。

こんな土づくりもやってます。K前回分の関連資料の回となります。再掲載ですが、よろしかったらご参考に。 ↓キャベツをつくられている圃場で、 ホウ素欠乏に代表される微量要素欠乏がでて困っているという相談を受けました。そこで さっそく土壌検査。結果をみると、圃場のPHが高いことがわかりました。また、同時にホウ素自体は不足していないということで、 PHを下げる土づくりを おこなうことにしましたよ。使用するのは、そうです、ピーマンハウスの土壌改良でも使用したPHの低い未調整ピートモスです。 圃場のなかでも、とくにホウ素欠乏が出やすい場所に施用します。と、いってもむずかしいことではなく、ただ ピートモスを バラまいて いつものように、トラクターのロータリー耕をかければ土づくり完了です。 さらにもうひと区画の別の部分では、圃場のPHが高いことに加えて肥料分もすくなかったために、腐植酸資材とPHの低い苦土とリンサンと石灰をもった肥料の 2種類の資材も 適量加えました。 こちらもトラクターのロータリー耕をかければ、土づくり完了です。 このあと必要な肥料分をまいて、畝を作って、キャベツの定植ですね。 ← 生育その後。ホウ素欠乏がでていた部分は少なくなり、圃場全体がそろったかんじでうまく生育できました。 PHが高すぎなければ、苗の活着もいいんですよね♪ PHが高いのに、PHの高い資材〔たとえばケイフン〕で 土づくり を続けていると、次第に生育がおもわしくなくなってくるという お はなしでもありますね。土づくりは、そのときどきの圃場の性質にあ った改良資材を使用しましょう。また、土壌改良をおこなう場合は、 いっぺんに全部のやり方に切り替えるのではなく、比較しながら、 効果を確認しながら おこなうことが肝要です。 「夢で終らせない農業起業」「本当は危ない有機野菜」

Nov 7, 2013

-

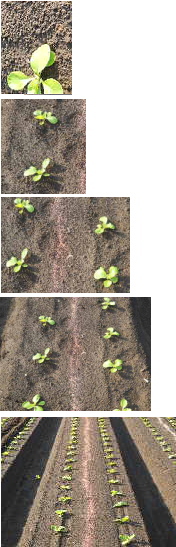

土の改良は “急がば回れ”。

土の改良は “急がば回れ”。K冬用野菜を収穫するために、畑を耕運し・畝を作り・仕立てた苗を順次植えつけていく。これがいわゆるキャベツやハクサイを栽培している野菜農家の9月から10月にかけての主な作業となります。しかし作業は、計画どうりには行かぬもの。とくに今年の天候はそんな農業者泣かせの天候となりました。なにせ当地では9月までは干ばつ、その後の10月は雨は降ったものの相次ぐ台風の襲来つづきとなって、まともに晴れた日は10月のうちの3日程度という極端すぎる天候となったからです。こんな天候の時にまず困るのは、畑の耕運作業。そうなんです、畑の土が乾きすぎている場合には畝が建てられず、逆に水分が多すぎる場合のトラクターによる土を起こす作業は〔ねらった効果とは逆に〕土の中の空気を追い出してしまうことにもなりかねないからです〔極端な場合は握りこぶし大のとんでもなく硬い土の固まりに変化しちゃたり〕。そこで実際の圃場の例ですが、そんな極端な天候のなかにあっても、 こんなかんじで、なにごともなかったように〔天候に恵まれている場合の土の状態での作業と同じように〕順調に畑を耕運し・畝を作り・仕立てた苗を順次植えつけられている農家さんもおられます。このような農家さんにあたっては、状況に応じた機械の選択や使い方などといった長年にわたる農業土木的な技術の集積があるものではありますが、それに加えて〔もっと根本的な〕畑の土の改良も功を奏しているように考えられるのです。実際に田畑の土を調べてみると、やはりというか 植物質の繊維分や腐植が多いという結果がでるのですから、おもしろいものですよね。ちなみにこの農家さんの田畑では、〔作付けの前に〕4年前まではソルゴー。そして3年前からはヒマワリを育てて畑に鋤きこまれていくという土壌改良作業を長年にわたって継続されてきたという現実があります。 ・・・こういった土壌改良作業は、もちろん 一度おこなえばたちどころに効果が現れるとはいいがたいものではありますが、とくに土の固さや 水はけの悪さに悩まされておられる農家さんにはお薦めの土地改良技術となります。よろしかったらご参考に。 そんな土の改良効果は、土の体積がすくない場合にこそ見え 易いもの。ということで、たとえあなたが大農家であったとし ても まずは苗作りやプランターで実践し体験してみるのがい ちばんです。 「夢で終らせない農業起業」「本当は危ない有機野菜」

Nov 5, 2013

-

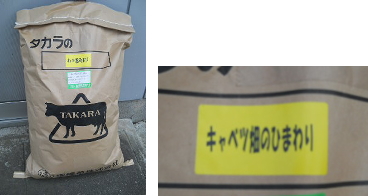

土づくりにも いろいろあって。

土づくりにも いろいろあって。K 〔田畑の水はけをよくするために〕植物質の繊維質を利用した土づくりのいち例をご紹介にした回となります。別ブログからの記事となりますが、よろしかったらご参考に。 ↓『土づくりにも いろいろあって。』 土づくりといえばたい肥・たい肥といえぱ家畜のふん という連想をされる方も、まだまだ多いかとは思いますが、夏のお花の象徴ともゆうべきヒマワリを育て、その育てた ヒマワリを土に帰すことで土の改良をおこなう という土づくりのやり方もあるんですよ。 ということで前回の 物/ぶつ は、土づくりに使用される〔コーティングされた〕ヒマワリの種というのが正解となります。 ちなみに、この地域を挙げた土づくりの試みを取り上げた昨年の新聞記事が、こちら です。 のの この地区の土づくりは、そのヒマワリが植栽されている圃場の広さも話題となっており ● 植栽面積 50ヘクタール ● 植えられたヒマワリ 約650万本 という、日本でも有数の規模を誇っています〔本年はもっと広げるとのことです〕。そんなヒマワリ畑のようすは こちら で。 のののののの ちなみにこれは、その宮崎のひまわり畑に咲いていたヒマワリのなかの変り種のヒマワリ。このヒマワリによる土づくりに参加する農家さんの中のおひとりからいただいたもの。 もちろん部屋に飾って、楽しませていただきましたよ♪ というわけで今回は、〔お花見イベントの8月10日前後に満開となるように〕6月のいまの時期に蒔かれているヒマワリの種のご紹介でした。 このような話題性を伴った土づくりの試みは、キャベツ産地自体の宣伝 効果が狙えるというメリットも生まれます。〔土の検査をおこなって〕 植物質繊維が不足している圃場であれば、産地のPRを兼ねて産地全体 でのお花のツづくりに取り組んでみるのも一興かもしれませんね。 「夢で終らせない農業起業」「本当は危ない有機野菜」

Nov 4, 2013

全14件 (14件中 1-14件目)

1

-

-

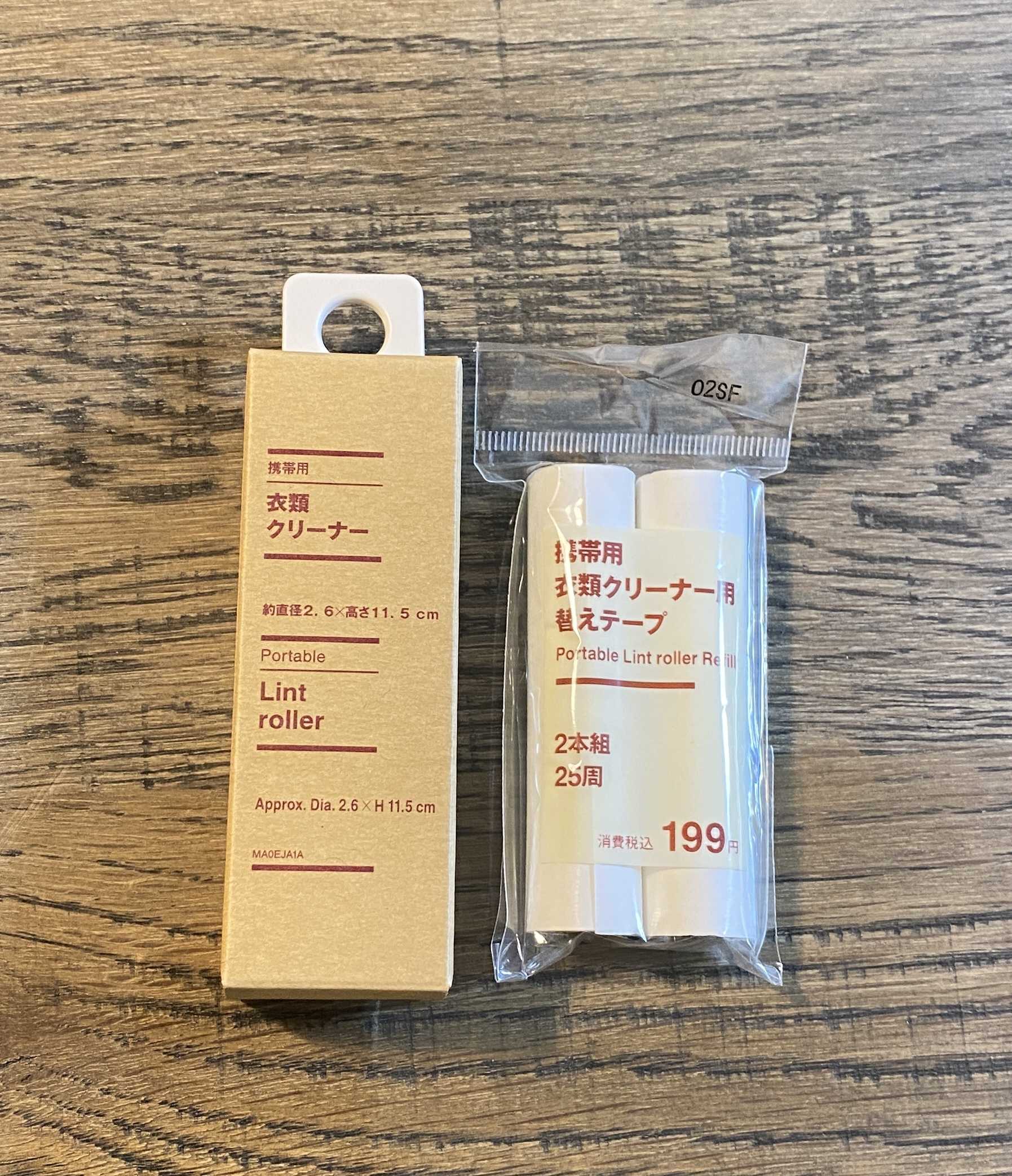

- 大好き無印良品

- 無印良品週間は終わったけど購入した…

- (2025-11-12 09:25:21)

-

-

-

- 素敵なデザインインテリア・雑貨♪

- [送料無料] ダーツ & はんこ & …

- (2025-11-13 21:04:35)

-