2018年01月の記事

全8件 (8件中 1-8件目)

1

-

見ていて飽きないグラップルクレーン作業。。

見ていて飽きないグラップルクレーン作業。机のうえに無造作に置いてあるシャープペンシルや鉛筆にボールペン、そしてマジックなどなど太さの違う筆記用具を まずは端を揃えて、その後、数本つかんでトントンと底面をならし トレイの中に太さの順に並べていくと、見た目がきれいに揃います。 これはヒトの、手の指や手の平や手首や腕にある骨と筋肉と関節のあるおかげで 可能となる作業なわけですが・・・そのような複雑な作業を たとえば山の現場でこなしてしまうのが、林業で「トラッククレーン」とよばれる車両積載形のクレーン類になります。なかでも英語の「つかむ」という意味の「grapple」から名付けられ、その意味の通り木材を「つかみ」、なかんづく捉まえた状態からトントンと端を揃え、その後持ち上げて荷台に載せることができるグラップルクレーンとよばれるクレーンもあって・・・そんな グラップルクレーンの作業のようすが、 ↓ こちら。 [荷台の後部に設置してある]複数の関節を持ったクレーンの腕が、角度を変えながら縦横に動き、地面に置かれた木材の数本をいちどにつかまえては器用にトラック荷台に木材を積み上げていきます。 この場合は トラックの後ろにひっぱっている台車には木材を縦積みに、そしてトラック本体の荷台には[よりみじかい寸法の丸太を]横積みにしていっているという作業の様子がわかりますね。ヒト昔前は・・・とくに足場の悪い現場などでは、人力で、無理を承知で荷台に積み上げていたことも日常茶飯事であったこの林業の現場作業であるだけに、まさに隔世の感ありとしみじみ。。この作業風景・・・[作業している方々には申し訳ないのですが]時間を忘れてずーっとみていたいほどに見ていてとても楽しいものでありましたよ♪ということで、 林業の盛んな県に行かれることがある場合に 道路をこんなトラックが走っている姿をみかけられたら、荷台の後部にある そんな働き者のグラップルクレーンの存在を ぜひぜひ確認されてみてくださいね。 そんなグラップルクレーンつきのトラック。もちろんいまで は山の現場いじょうに、足場の悪い災害現場の復興作業でも たいへんに重宝されています ↑ 。 「夢で終らせない農業起業」「里地里山複合大汚染」

Jan 31, 2018

-

トコジラミの蔓延を防ぐ方法のひとつとして。

トコジラミの蔓延を防ぐ方法のひとつとして。 米国でいえば ワシントンやLAにボルチモアなどで繁殖していると ニュースになっている トコジラミ(南京虫)。ニュースはこちら。この世界中で拡大している虫に対する対抗手段は、彼らじゃないので しょうか。本日アップした前回と併せて[集団で飼うのはむずかしそうですけれど]たとえば生物農薬的な対抗策のひとつとしてのクモなどの養殖についてのご参考までに。 ↓『がルルルル という声が聞こえた。』なついているのか、いないのか・・・よくわからないアシタカですが、ときおり定位置にでてきているのを見かけると、やはり気になってし まいます。そんなとき、またたま庭で ハゴロモが手にはいりました。で、さっそくアシタカのいるであろう神棚のおそばにまいったのです が、さきほどまでいたはずのアシタカが、いなくなっております。 うーん、どうするべか。 よくよく考えたら、もちろん ハゴロモもだって たべられるのは いやだろうし、 留守にしているのなら、生きているうちに庭に放すか・・・。と、思案していたところ、背後から なにものかの視線を感じました。ハエトリグモです。 振り返ると定位置から、こちらは愛嬌いっぱいに身体を揺らしながら手に載せたハゴロモを見ています。 ちょっと君には〔餌としては〕大きすぎるんじゃないかなぁ。と思ったのですが、〔視線に負けて/笑〕ハゴロモを 置きます。 ちょっとだけ羽ばたいたハゴロモの大きさに一瞬たじろぎながらも ハエトリグモは、慎重に回りこみながら近づいて ガッと組み付き相手の反応を確かめるかのように“獲物”をふり回し ようやっと仕留めたとわかると、こちらに向かって どうだとばかりに、 自信たっぷりを装い・大げさな動きをみせます/笑。その力強いポージングからは、がルルルル という声まで聞こえた気が しました。 ひとから距離を置くクールなアシタカに比べて、ハエトリグモ は、なんとも憎めない愛嬌ものです。 「夢で終らせない農業起業」「里地里山複合大汚染」

Jan 26, 2018

-

ナンキンムシといえば。

ナンキンムシといえば。米国でいえば ワシントンやLAにボルチモアなどで繁殖しているとニュースになっている トコジラミ(南京虫)。ニュースはこちら。そんなナンキンムシの当ブログの2013年の回を再録です。よろしかったら。 ↓『電子機器内に潜む〔ひそむ〕カメムシ!?』海外に煩雑に出かける友人と会話しているときのこと。 虫に刺されたという足元を痒がるので患部をみてみると、そこにはたんに虫に刺されたではすまないほどの〔掻きくずした〕傷と刺された跡があった。 この患部のようすはたしか・・・ と、わたしが思い当たったのはカメムシの仲間である吸血性の昆虫・トコ ジラミによる被害。いわゆるナンキンムシによる刺し傷である。“病院にいかずとも治る”と言い張る友人に紹介したのは ■ 2009年の4月・米国ワシントンから配信された このニュース ■ 2012年の7月の NHKの 特集番組のサイト ■ 2013年9月・米国ニューヨークから配信されたニュース でした。これらのニュースや、自分で検索したトコジラミ被害の情報を得た友人。 治療してもらいにいった病院で処方された薬の効果で 傷は快方に向かっ ています。それにしても“電子機器内で繁殖することもある”というのは脅威です。ちなみに 月いちのわりで出張にでかけるわたくしの場合ですが、 帰宅したらとりあえずバックをひろげて、部屋の中をかってに徘徊して いる/笑 ハエトリグモ や アシタカグモにパトロール してもらっております。そして余談ですが・・・ このまま世界の気温があがっていって、トコジラミの生息域が拡大し続けていくとするならば、そのうち 機械の本体を自らの機能で 〔防除の目的で〕加熱したり・冷却したりできる 抗トコジラミ携帯や、対ナンキンムシ〔蒸しですね〕パソコン などといった機能がついた製品の開発が熱望されるようになったりして。 温度と生物の生息域関連の話ということで、コメにひろがるカメムシ 被害は こちら 。 別荘をもったナメクジの話は こちら です。 「夢で終らせない農業起業」「里地里山複合大汚染」

Jan 26, 2018

-

どれほど技術が進化しようと自然災害の影響はでる。。

どれほど技術が進化しようと自然災害の影響はでる。。どれほど営業努力しても避けがたいもの、そして技術がどれほど発達し ようともその被害を回避できると断言しがたいもの、それが第一次産業における自然災害です。たとえば台風。たとえば熱風。たとえば降ひょう。たとえば大雪。ひとたびこれらの気象災害に、直面したとすれば、たとえば とある県の農業の実際の1年間の被害額でいえば■ 夏場の相次ぐ台風により水稲等に55億円■ 前半の高温多雨などの異常気象により麦に30億円■ 降雪で野菜に10億円■ 降ひょう等で野菜などに40億円 などといった大きな被害が、ひとつの県で・それもたった1年のあいだ におこってしまうことも日常茶飯事なことなのです。しかもこの被害・被害額というものは、困ったことに平均ではない。災 害というものは、じつに不公平なものでもあります。典型的な身近な例でいえば、たとえば 竜巻。 Aさんのハウスは被害ゼロ・しかし隣のBさんのハウスは全壊といった、 道1本へだてただけで被害額が大きなること なども、ま まある。1年のうちに再度、いや3度もやられてしまうことさえある。もうすこし大きな例でいえば、たとえば台風。偏西風や気圧の影響など により随時刻々と進行方向が変わっていく台風による被害でいえば コース予報では影響を受けないといっていたのに甚大な被害となってしまったケースなども日常茶飯事・よくあることであるのです。そして、ちなみに ○ 年。 6月中旬、100棟を超えるハウス倒壊をひきおこしたといわれている群馬県伊勢崎地方を襲った突風被害には[昨年の雪害にあって再建した ばかりであったハウスもあったとの話もあって]胸が痛みました。 7月下旬、台風11号の進路にあたった和歌山県串本町付近の海岸では、 時代の寵児的にもてはやされているマグロ養殖のマグロにおおきな被害がでていたたことが報道されました。 海外に目を転じてみれば、今年の4月前後のイタリアでは、これまでは何の問題もなかったはずの樹齢数百年にも及ぶオリーブの巨木が[ピア ス病の蔓延のため]つぎつぎと伐採されていく映像がメディアによって伝えられもしました。そう、自然災害はある日突然に、最新の設備であっても容赦なくおそい くるものであり、しかもこれまで数百年のあいだの知識の蓄えがあった としても、不運が重なると被害を免れることができないものでもあるの です。というわけで今回は、第一次産業においては技術がどれほど進化しよう としても[いうまでもありませんが大規模化しても六次産業化しても] 多かれ少なかれ自然災害による想定外の影響を受けてしまうという お はなしでした。 被害というものは不公平なもので “災害がやってきたのにまったく被害がなかった” という例外 も往々にして ある。災害に見舞われた地域にあっても幸運に 恵まれる方々も またありなのです。 そんなときには 農産物の値があがって 濡れ手に粟[もちろ ん他の作物であっても/笑]状態に。 これもまた災害事情であり、これもまた第一次産業。 「夢で終らせない農業起業」「 本当は危ない有機野菜 」

Jan 23, 2018

-

動き始めた木材需要。

動き始めた木材需要。K2015年2月にものですが、次回の参考分として掲載です。 ↓日本を代表するスギの丸太の主産県である宮崎県。 そんな宮崎県の[主要な国道や県道ではなく]山間部の農道などを走行していて目につく風景が、これ。のの そう、伐採された丸太。の ちかよってみると、かなりの量であることがわかります。のの 径もけっこうでかい んですよね。この集積してある丸太のある場所から、車を離しつつのの すこしづつ・すこしづつ 遠くに離れてののの ズームアウトしていくと・・・のののの このように、あたり一面が伐採された[数年前には予想すらできなかった]このような光景が広がります。そう、いま宮崎県では、丸太の需要が[急・急・急増というかんじで]急増しているのです。そして木だけに気になるのは、この丸太の需要急増の理由ですが ■ ここのところの円安による外国産材のコスト高による需要減 ■ 低質材を原料とするバイオマス発電施設[現在県内5ケ所]の稼働開始 のそして、なんといってもの ■ 中国向けの輸出急増のなどがあげられています。この中国向けの輸出を数字で追うと 2012年 2013年 2015年 6000弱 23910 50000強 [立法m]となるのだそうで、そのあまりの増加ぶりには驚かされるしかありません。それは、「伐採された山を みるようになってきたわけだな」と、だれしもを納得せしめる数字でありました。つづく。 そして価格ですが 県の森林市場によれば 12年度・8300円、 13年度・10300円、そして14年度は12000円になった のではないかと予想されています。 → 参考資料は こちら 。 「夢で終らせない農業起業」「里地里山複合大汚染」

Jan 18, 2018

-

ジャンボタニシや草の防除には“田起こし”が有効。

ジャンボタニシや草の防除には“田起こし”が有効。Hやっぱり暖冬なのかなとおもっていたなかでの寒波襲来。そんなせっかくの寒波を防除にしっかり利用しようというおはなしです。おそらくはもっとも寒い節気。やるなら いま だなと。 ↓『ジャンボタニシや草の防除には“田起こし”が有効。』 壁一面に産み付けられた ショッキングピンクの卵・たまご・卵 !! 悲しいかな、いまやこれは日本の日常になりつつある光景なのです。この卵から孵ってくるのは、ジャンボタニシ こと スクミリンゴガイ。 昭和56年頃に海外から食用として日本に持ち込まれて野生化し、関東 以西の水稲やレンコンに大きな被害を及ぼしている貝になります。 画像は こちら 。 このスクミリンゴガイは繁殖力が極めて旺盛、汚水にも強く、用排水 路やクリークで増殖しながら移動分散し続けています。この急速な増 加に伴い、「昨年までは見なかったけれど、今年になってからの増殖ぶりには驚いた」などと農家さんがおっしゃるのは日常温茶飯事のこ とと なった感が大いにありますよ〔地区の一斉防除で数十キロとれたり〕。さて、そして。そんなスクミリンゴガイの防除に最適な時期、それが 彼らが眠りつく いま、 トラクターで田を起こすこと なのです。そう、収穫の終わった水田の土の中、5センチ程度の深さで休眠を図る彼ら地中の貝の貝殻を回転するトラクターの爪で破壊、もしくは地表に かき出して凍死させる・・・。この機械的な防除は けっこう効果があるんです。 効果を高めるにはコツとしては・・・ ■ ロータリーの回転数を上げる こと ■ そして 低速で耕うんする こと が挙げられますよ。この処置を施した水田においては、じつに 90パーセント以上の駆除 率があった とする試験結果もありますので、心当りのある地区では、ぜひ この防除法もお試しくださいね。そしてもちろん、雑草防除にも田起こしは有効[宿根草の地下部を破壊したり、 地表に出すことによる寒さによる防除]です。 もちろんジャンボタニシのはなしも取り上げて↓ ます。「夢で終らせない農業起業」「里地里山複合大汚染」

Jan 16, 2018

-

ゾンビ な カマキリ 。

ゾンビ な カマキリ 。先月、12月の中旬前後に保護したカマキリの話をお伝えしましたが・・・今回はそれから6日ほど経過したときの話になります。植物の存在する気配のない倉庫の壁のスレートにぶら下がった格好のカマキリをみつけたのは、クリスマスの終わった12月26日。お昼休みを終わったばかりの仕事中のことでした。 全く動く気配のないカマキリ。それはそうですよ、最低温度が0度の日もつづいたきょうこのごろ。それを踏まえて、当然のことながら、これはこのカマキリの状態は たまたまたどりついたこの場所で ぶらがったまま凍死していいたのであろうと 判断し可哀そうにおもって、とりあえず遺体を回収し、仕事が終わったら植物の生えている場所にでも埋葬してあげるかと考えたのです。このまま野ざらしのままではあまりにも寒々しすぎますものね。そんなカマキリの遺体の様子が ↓ こちら。 やはりというか、指で触っても まったく動かないカマキリ。その足を1本づつ順に丁寧にひき剥がし、暖房のはいった事務所の入口ちかくにあるデスクのうえにとりあえず転がして置いたところで、かかってきた電話に対応し、そのまま仕事に戻ったのでした。それからいつのまにか30分ほど時間が経過し、 あっとそういえば カマキリちゃん埋めてあげなくっちゃ。と、カマキリの遺体の存在を思い出したのが15時の休憩の時間。そこで園芸用のスコップをもちだし、遺体を置いていたデスクのそばにちかづいたところ・・・そこには ウソだろといいたい事態が!なんと、そこには姿勢を正し目を動かしているカマキリがいたのです。 ゆっくりとした、とてもゆっくりとした動きながらも、生きているという気/きを身体から発するカマキリ の 姿。心なしか身体の色まで変わっています。完全に死んでいるとばかりおもいこんでいたこちらはとにかくびっくり!おそるおそる触ってみるとやはり生きてる。とりあえずゾンビではないと確認できたので/笑、埋めるのはもちろんやめにして、ペットボトルを切って作った急ごしらえの植物つき避難所を作成し、生き返ったカマキリにはそのなかにはいってもらったのでした。 それにしてもの、真冬のカマキリ。いったい彼女はどこからきたのか、どう考えても不思議すぎる昨年末のできごと。 いまさいしょの写真を確認してみると、喪章をつけたようなカラーリングの美しい腕を見せびらかしながら、こちらが不思議がるのをまるで笑っているかのような彼女の表情や如何ん。 うごきだしているカマキリの姿を目にした瞬間 ♪死んだはずだよ、お富さん・・なんて歌詞の 春日八郎さんの唄声が わたくしの脳内に響いた のですから、おもろしろいですよね、またこれも。 「夢で終らせない農業起業」「里地里山複合大汚染」

Jan 11, 2018

-

森林環境税に思う、山林の所有者責任。

森林環境税に思う、山林の所有者責任。。森林整備の財源として新たに「森林環境税」を設けるべきとの有識者会議報告書が野田総務相に提出された。実現した場合、住民税に上乗せされる見通し・・・という2017年11月のニュース受けておもったこととして2005年11月当時のブログ記事の採録です。内容は当時のままですが、よろしかったらご参考に。 ↓『森林は私たちの生活に欠かすことのできない大切な財産です』といったよ うな文言をよく聞かせられますか、この森林に持ち主がいるのはご存知です か。こう聞くと、山は国民一人一人のもの、つまり国の財産である国有林だ けだと思いがちですけれど、実際はちがいます。このあたりが『海』や『川』といったものとは ちがっているのです。 例えば、海。「ここの海はうちの海だ」とか、「あそこはこの地区の漁業協 同組合の海」・・なんて話は聞いたこともありませんし、またありえない話です。ところが山、山林には所有権があるのです〔個人的に考えると、海よりも、山のほうが、より国民の生活に関係しているはずなのに〕。 現実には 我が国の森林のうち約3割を占めているのが国有林、残りの7割は民有林ということになります。もちろん、ここでいう個人のなかには、国以外の都 道府県・市町村等が所有する森林も含まれてはいますが、おおまかにいえば民有林のうちの約8割が 林家や会社・社寺・団体等の、いわゆる個人の所 有ということになっております。ちょっと乱暴ないい方かもしれませんが、この説明を簡単にいえば つまり日本の山のうち過半数以上が団体や個人の持ち物ということになるわけです。 前置きが長くなりましたが、この個人の持ち物である山の荒廃が、いま問題になっているのです。 個人所有林の荒廃を具体的にいうと、 ○ 天然の広葉樹林の伐採 ○ 密植されたスギ・ヒノキの管理〔枝打ち・間伐〕不足 ○ スギ・ヒノキ伐採後の未植林 ○ 台風後の風倒木の未処理 ○ 山林の境界が不明確 ○ 不在地主の増加などが挙げられているということですね。たとえば2000年の資料でみると、3ヘクタール以上の森林経営者でさえ、 作業実施状況間伐を実施したと回答しているのは、わずか17.7%!にしかならないということが報告されています。もちろん、残りの8割の山では、間伐しなくてはならないにもかかわらず、 実際の間伐作業はおこなわれていないということになります〔当然枝打ち作 業は、もっと実施されていないことになります〕。さらに樹木伐採後3年以上も造林が行われずに放置されている民有林は、 2003年3月末で2万5000ヘクタール。その面積は実際に伐採される山林面積の約4分の1にもなり、4年前の調査と比較して12%も増えてい ることが明らかになっています。なぜにこうも管理がされていないのか・管理しないのかと思いますよね。そういった点を所有者に問い詰めると、個人所有林の管理不足の原因や理由として、「木材価格の低迷」 のひとことで終わらせられることがおおいの です。つまり「手入れの経費もでない」・・。さらに「山を売却しようにも買い手がいない」・・という答えがつづきます。 「そんなこといっても、しょうがないじゃないか」と、まるで えなりかずき くんのセリフ状態。ここ数年来、花粉症の患者の増加が毎年報告され、さらには日本各地で頻発する大雨による土砂崩れや台風による洪水、河川やダム湖への風倒木の流れ込み被害。これらの事象はけして偶然などではなく、放置された民有林による影響が かなりの割合を占めてきているのではないかと、花粉症の方をみるたびに、そして山の管理の作業実施状況の資料を見るたびに思います。そして思うのです。。山林の管理は、災害の防止機能や水源かん養機能と いった国民の生活に密接に関連している重大事項なのですから、ことここ にいたっては『山の所有者に対して、山の管理に関するなんらかの法規制』 や『持ち山にたいする所有者の管理責任』 を 考えべき時期にきている のではないのか、と。たとえば 車です。 自動車を運転するには運転免許を持ち定期整備や始業点検をすることが義 務付けられています。それは自動車事故を起こすと、自分が困るからという よりも、他人に損害を与える危険があるからです。同じように自分の所有す る山林が、自分の管理不足により他者の生命や他者〔社会〕の所有する財 産に対して害を与える危険があると予想される、または明らかに害を与えた と判断される場合は、法による罰則があってしかるべきだと思うのです。このまま個人所有林の荒廃がすすみ、その荒廃に対する所有者責任が問わ れない状態が続いていくものとすれば、日本における風水害や土砂災害は、 年とともに拡大し続けていくに違いありません。なにせ国土面積の7割以 上が『山』という、日本はりっぱな山地国 なのですから。 木材価格の低迷という環境下でも、きちんと山林管理を実施している 山林所有者もいらっしゃいます。この方たちの努力に報いるためにも、 「管理不足に対する罰則制」は必要だと思います。それが公平という ものではないでしょうか。 そのような現状のか、一部の都道府県では、「水源の森林づくりとし て私有林への公的管理・支援」が実際におこなわれ、さらに「森林環 境税の新設」などといった新税論まで唱えられる始末。この『山林所 有者へ優遇体制』って、いったいなぜ? 「夢で終らせない農業起業」「里地里山複合大汚染」

Jan 4, 2018

全8件 (8件中 1-8件目)

1

-

-

- 家を建てたい!

- 鹿児島県枕崎市寿町【売地】 宅地向…

- (2025-11-14 11:22:24)

-

-

-

- 素敵なデザインインテリア・雑貨♪

- [送料無料] ダーツ & はんこ & …

- (2025-11-13 21:04:35)

-

-

-

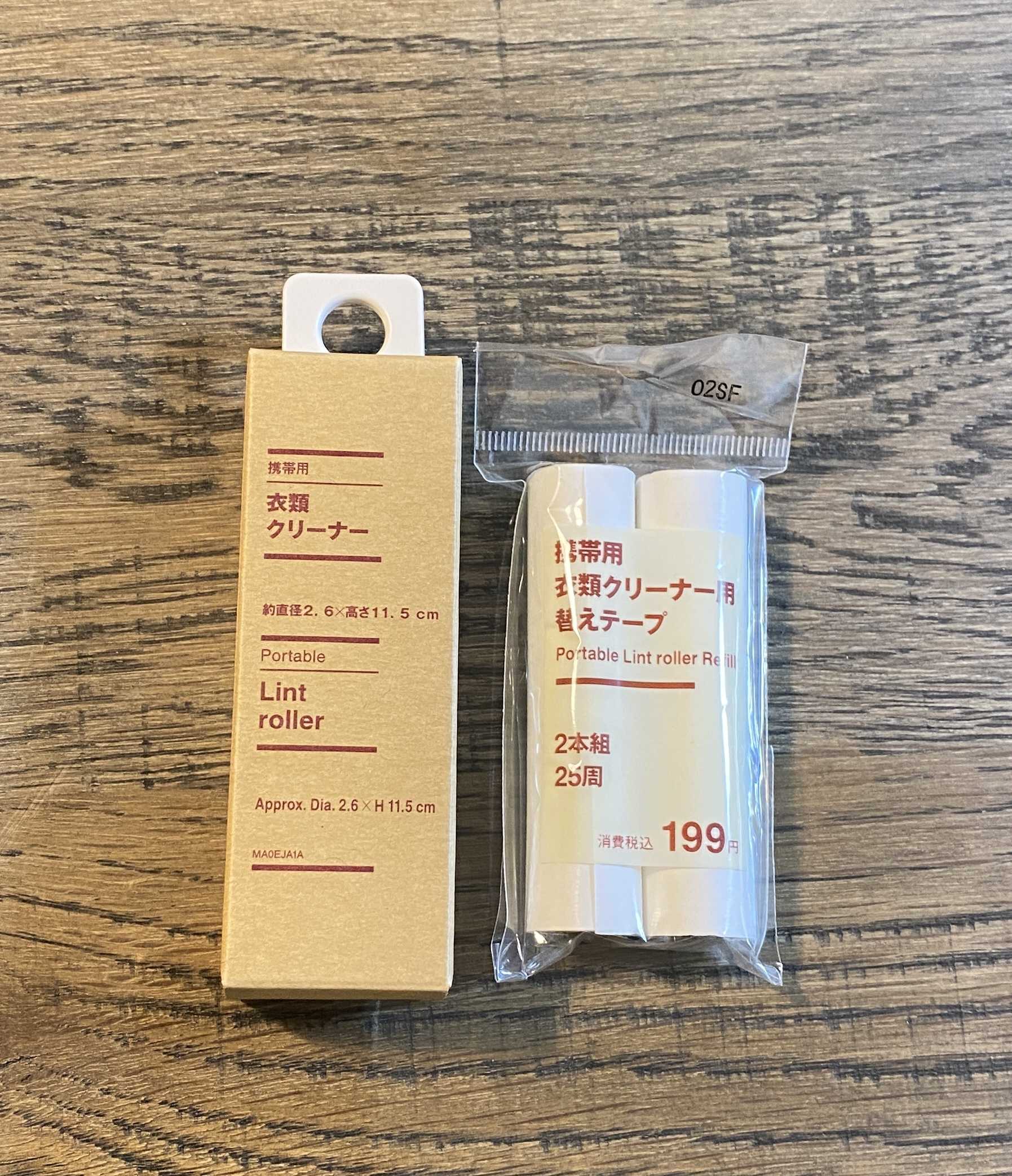

- 大好き無印良品

- 無印良品週間は終わったけど購入した…

- (2025-11-12 09:25:21)

-