2007年01月の記事

全23件 (23件中 1-23件目)

1

-

三種の神器~安倍さんのパンツは・・・?

先日の安倍首相の施政方針演説で、「テレビ、冷蔵庫、洗濯機が【三種の神器】ともてはやされた時代…」ということで、憲法の「古さ」を語っていました。(リアルでTV中継見てないですが) 「【三種の神器】のもてはやされた時代の憲法だから、21世紀の時代に合わない」という理屈なんだろうけど、するってーと、安倍さんは、TVなんか見ないし、冷えたビールは飲まないし、パンツは洗濯機で洗わないんだ…。時代遅れで21世紀じゃ使えないって。 「神器」だったものが「ポピュラー」になって、あるのが当たり前だから、ありがたさが解ってないんだろうな。「ありがたい」というのは「有り難い」だから、なかなか手に入らないことに価値がある。 「気に入らない奴はやっつける」が当たり前の世の中で、戦争を放棄する、ってのは、有り難いことではあるけれど、それをポピュラーにする責任、というのがあるんじゃないですか? ちなみに、安倍氏の歴史観の中で「鏡」「剣」「勾玉」という皇室の【元祖・神器】はどれほどのもんなんだろう。(「本物」は壇ノ浦の源平の戦いで、安徳天皇とともに海中に沈んだらしいが、コピーでも「神器」なんだろうか、という素朴な疑問。)

2007年01月31日

コメント(5)

-

「水からの伝言」 琵琶湖の水も・・・

納豆ダイエットは、「検証データ」を自ら捏造したことで、非難をあびて番組が打ち切られることになりました。 しかし、「検証しない」ものなら「ただの説」として放送するのは勝手。(らしい。本当はオカルトなど自主規制のはずだが) H木K子の「地獄に落ちるわよ!」は検証しようがない。(「郵政民営化でハッピー」は検証するんだろうか?) かつて放送され、学校教材にもなったという「水からの伝言」。教材の中身が「理科」でなく「道徳」というのが、理系人間に相手にされない「検証以前のばかばかしい説」だから。 偶然、実際の放送を見たことがありますが たとえば、 最初に、東京の水道の水と、北海道の湧き水の氷の結晶を比較して、東京の水は汚い、という印象を与えておいたうえで。1.試験管の水に「ありがとう」と書いた紙を貼ったあと凍らせると「きれいな結晶」ができるが、「ばかやろう」と書いた紙だと「くずれた結晶」になる。2.同じく「マザー・テレサ」と書いた紙だと「きれいな結晶」だが、「ヒットラー」だと「くずれた結晶」になる。(どっちもカタカナで)という具合。 個々の問題については、田崎先生の解説 をご参照。 そんな細かな突っ込みをしなくても、素朴な疑問で、 本当に「水に字を見せてきれいになる」んなら、琵琶湖の水を浄化するためにみんなで「ありがとう」と人文字を描いて見せるか…? 世界中の「マザー・テレサ」さんはすべて善人で、世界中の「ヒットラー」さんはすべて悪人なのか…? (田崎先生の受け売りですが) 本当に「ありがとう」が美しくて「ばかやろう」は汚いのか? 泥棒をした友人に金をもらって「ありがとう」と喜ぶのと、「ばかやろう!」と叱るのと、どっちが美しい友情だ? 表面的な単語で、美しいか否かを判断することの愚かさ→危険さ を考えなくては。と、逆に教えてくれます。

2007年01月30日

コメント(2)

-

アルキメデスの原理 「ニセ王冠は見破れるか?」

さいきん、「科学離れ推進」の指導要領によって、「質量」などの基本的事項を教えず、現象ばかりモザイク的につなぐ教科書になっている。 私の時代には中学で登場した「アルキメデスの原理」が中学校から消えて、高校では選択だから、知らずに過ごす人も多いと思う。こんな有名な原理を知らずに過ごすなんて、もったいない。 で、みんな知らないもんだから、巷でこういう物語が広まる。↓1. 王様が純金の王冠を作らせた、が、職人が銀を混ぜて金をネコババしているのではないか?と疑惑が持ち上がった。2. 王冠の重さは、最初に渡した純金と同じ。体積は、加工してあるので測定できない。で、アルキメデスに相談した。3. アルキメデスは、風呂に入ってあふれる水を見てひらめいた。4. 同じ大きさの器を用意して、水で満たし、純金を入れたときと、王冠を入れたときの溢れた水の量を測って、その違いから王冠に混ぜ物がしてあると見破った。めでたしめでたし。 ちょっと待て。 物語自体がフィクションであるのは別に構わないが、そもそも「アルキメデスの原理(浮力)」が出て来ないんじゃ、意味がないやろ!! エジソンが電球や蓄音機を発明せずに「ただの卵を抱いた子ども」だったら話にならん。ニュートンが望遠鏡も万有引力の法則も発明発見せずに「ただの時計をゆでたおっさん」だったら話にならん。 実際、そんな方法では偽物は見破れない。じゃあ、どうするか? 簡単です。 アルキメデスの原理を使いましょうよ。 なんで、わざわざアルキメデスを引っ張り出して、アルキメデスの原理を使わないの?出版社さん。

2007年01月29日

コメント(9)

-

一次関数か、指数関数か? ~消費期限と賞味期限

バレンタインの稼ぎ時を前に、消費期限偽装(期限切れかくし?)が発覚したF二家。かつてのY印牛乳と同じ不祥事だが、F二家の場合、原料の牛乳は自社製品ではない。(M永やGリコの牛乳はあるけど) 製造計画に合わせて仕入れるもんじゃないのか…?(Y印の場合は、自社製品の売れ残りを乳製品の原料にまわす、という『有効利用』は十分考えられるが)というそもそもの疑問があるが、本題。 加工食品には「消費期限」と「賞味期限」の表示がある。かつては「品質保持期限」があったが、あれこれあったら消費者がわかりにくい、ということで賞味期限に吸収され、さいきんは牛乳も賞味期限表示になっている。(低温殺菌牛乳は、消費期限表示。早くいたむから) かつて、こういう食品は「製造年月日表示」があって、「製造後○日以内にお召し上がりください」という印刷に従って消費者が計算していた。現在も生協牛乳などで自主的に製造日と賞味期限を両方表示しているものがあるが、基本的に「期限だけ表示」になっている。 「学力低下」で計算ができない日本人が増えた…(増えてるかな?)とは言わないが、「消費者にわかりやすい」という名目で。 ただ、こいつがクセモノで、導入をそそのかしたのはアメリカの食品産業界。食糧輸入大国ニッポンで商品を売ろうとしたとき、競合する国産品と、とうぜん「製造日」で遅れをとる。「新しいものを選ぶ」日本人消費者に売るのに損だ。じゃあ、製造日を隠せ。 いまの賞味期限表示は、「期限」だけ表示してあるが、その期限の算定基準は結局のところ「メーカー任せで非公開」。Y印チーズの賞味期限と輸入チーズの賞味期限の基準は同じではない。逆算できないように、「期間」も表示しない。 乳製品の場合、品質のネックは微生物だが、これは「指数関数」で増えていく。早い話が「かけざん」。同じ「期限+1日オーバー」であっても、「100日に1日オーバー」ならば、1%。これが「10日に1日オーバー」ならば、10%。生もので「当日中消費期限」であれば1日は100%。 指数関数の怖さは、高利貸しの「雪だるま借金」でご承知のように、「倍倍」で増えていく。牛乳の中の細菌も2分裂で倍倍に増殖するものだから、「最初の1日」と「最後の1日」では増え方が桁違い。 同じ牛乳でも、3日の低温殺菌牛乳と、10日の高温殺菌牛乳と、90日のLL牛乳で「1日」の重みがまったく違う。 それでも「何日まで」と期限切ってもらったほうが分かりやすいわー、という方は、はっきりいって「お人よし」です。(H木K子に「ずばり!」言われたら何百万の墓石を買ってしまうクチ。) Y印が、最初っから消費期限を長く設定してたら「同じ商品」でも問題になってなかったんですよ。下痢するまで知らないほうが幸せですか?

2007年01月26日

コメント(0)

-

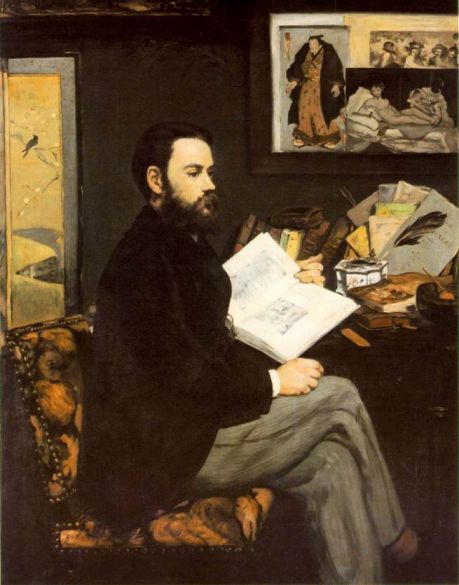

日本人と印象派

久しぶりの絵の話題。 パリで印象派の画家たちが活躍した時代は、 マネの「草上の昼食」がごうごうの非難を浴びたのが1863年。その後、 モネの「印象・日の出」が1874年(これで嘲笑されて以後「印象」派の名前が通用する) 日本では、井伊直弼が通商条約を結んで暗殺されたのが1860年。 すなわち、日本の美術品が鎖国を破って海外に紹介(流出)していった時期。マネも新しい文化(西洋人にとっての)に大いに興味をもち、「エミール・ゾラ」の肖像画(1868)~ちょうど明治維新の時期では、ゾラの座るむこうの壁に、「オランピア」と並んで浮世絵が貼ってあります。後方には屏風絵もみえます。 モネの「睡蓮」シリーズも彼が日本風庭園を愛好したもの。(CMにも登場した「モネの庭」は、現物写真は著作権に触れるのでアップできません。) ポスト印象派のゴッホも浮世絵の影響をうけた一人。 で、日本人のほうも、明治維新をむかえ「西洋化」をめざす時代に、モネなどの絵に出会う。(マネは相変わらず印象派展には出してない) 洋画家の代表、黒田清輝が、伝統的なサロンの画風(神話画などは新参者には重い)より印象派の画風のほうに親しみを感じて、以後の洋画家がそれに続く。「印象」が「できそこない」と評されるぐらいだから、初心者としたらとっつきやすいのも当然。 「松方コレクション」は、松方がモネに直談判して買い込んだ作品を中心とし、美術館に足を運んだ日本人は「西洋画=印象派」のイメージをもつ。 …という流れで、とにかく、日本人には印象派の絵は馴染みやすい下地ができている。「見ていて疲れない」ですね。 これがゴッホあたりになると、(私には)ちょっとしんどい。 ゴッホとかピカソとかの「天才肌」を受け止めるだけの目というのも、けっこうハードルがあると思います。 ゴッホ展はすごい人気でしたが(私は行ってません)、観覧された皆さんのご感想はいかに。(今回のオルセー美術館展にもゴッホの作品は出てます)

2007年01月25日

コメント(1)

-

納豆さわぎ

例の「あるある」事件。 どうも、その後の(とくに、真っ先に買いだめに走ってそうなオバチャンたちの)リアクションをみると「納豆のダイエット効果の有無」でウソを報道したのが問題になってるような印象が強いけれど、そんなことが問題ではない。「効果がなかったから問題」だと思ってる人は勘違いしてる。 ただの「説」にすぎない理論を、「捏造したデータ」で「検証した」と偽って放送したことが、放送局のあり方として問われている。 (殺人事件の裁判に呼ばれた証人が、「ウソの証言」をしたら、被告人が有罪であろうが無罪であろうが関係なく、「偽証」そのものが罪になるようなもん。被告人側の証人が偽証で捕まっても被告人が有罪になるわけではない。それがごっちゃになってる状態。) 「学会で発表する」のは、誰だってできることで、どんな理論でも発表された段階では「ただの説」。第三者の科学的な検証によって初めて理論と認められる。ばかばかしすぎて誰も検証する気がおきず、したがって否定もされてない「学説」というのは山ほどある。 納豆ダイエットのレベルで言えば、「EMなんたら」「マイナスイオンなんたら」「活性酸素なんたら」…、検証されてない商品はいっぱい出回っている。これらが「告発されてないから本当に効果があると認められてる」と思ったら大間違い。納豆ダイエットに劣るとも勝らない。(「検証」せずに、「…を、○○教授が学会で発表してます」だけなら問題にならない)「友引に葬式を出したら友を引くから縁起が悪い」なんて、某易学が言ってるだけで誰も検証してない。ばかばかしすぎるもん。検証しないから否定もされずにおおっぴらに広まってるものだけれど、「そんなもん、信じてないけどそういうことに決まってる」という人が主流かな。 じつは、紅茶キノコとか酢大豆とか、過去にブームを起こした健康法はダイエットには効果があります。理由は、ブームが過ぎて消えるような不味いものを、毎日食べ続けるような根性があれば、つまみ食いの誘惑に勝ってきちんとした食事指導が実行できるから。(「説」ですよ) 納豆嫌いの多い関西人(とくにおしゃれな神戸や芦屋方面)に限れば、臭いのを我慢して毎日何パックも食べる根性でダイエットできる。その意味で関テレの考えは正しい。 全国放送しちゃあかんわ。 しかし、番組関係者で、放送直前に「タ○ノフーズ」の株を買い込んで、ばれる直前に売り払った人、いるんじゃないですか。

2007年01月23日

コメント(1)

-

仕事は仕事。寺は寺。・・・かな?

NHK連ドラ「芋たこなんきん」で、お坊さんの役をしてる石田太郎さんは、じつは本物のお坊さん。俳優をやってる坊さんが、坊さんの役を演ずる、ということです。 当然、TVに映るのはあくまで「役の上での坊さん」。これは結構難しそう。本物すぎてもいけない。 たとえば、地方が舞台のドラマで、方言丸出しでは全国に流しても通じないし、みんなが標準語ではおかしいし、「ええかげんな○○弁」でごまかすようなもの。以前、「名探偵コナン」の服部平次の大阪弁がおかしい、という話がありましたが、声優の堀川亮さんは大阪人。 今週は、そのお坊さんの「千手観音」さんの手を、藤山直美(の町子)さんが折ってしまったという事件。 石田さんとこは「南無阿弥陀仏」のお寺(本願寺派)で、観音さんはおいてない。使ってるのも「小道具の観音さん」であって、本物の仏像じゃないと思いますが、これが本物の仏像~それも阿弥陀さんだったら、石田さんも困るだろうなあ…。 (実はめったに見てないからよく知らないのですが)、演出としてそんなに細かい指示は出てないはずだから、個々のシーンで、「線香をあげる時は、立てずに折って寝かせる」「お仏壇のリンはお経の時しか鳴らさない」というような、本願寺派作法は、「その場の対応」の範囲でされてると思います。 …で、お経は…?

2007年01月23日

コメント(5)

-

「高瀬舟」 ~鴎外先生!

美作銘菓「高瀬舟羊羹」で思い出したのですが、 じつは、最近まで、岡山のお菓子と知らず(岡山で何度か食べたことはあるんですが)、京都のお菓子だと信じていました。高瀬川は京都やろう…。 しかし、「高瀬川に浮かんでるから高瀬舟」ではなく、「高瀬舟を通すために作ったのが高瀬川」だそうです。(ちなみに、高瀬舟で運んできた木材を売ったのが木屋町。飲み屋ができたのは後。) 有名な、森鴎外の「高瀬舟」。 “高瀬舟は京都の高瀬川を上下する小舟である” この印象が強いなあ…。 岡山の吉井川を、津山方面から瀬戸内に荷物を運ぶのも高瀬舟。船底が平べったくて浅い川でも荷物を運ぶことのできる小舟の普通名詞として、高瀬川ができる前から各地で使われてたんじゃないですか。鴎外先生。

2007年01月22日

コメント(0)

-

京都検定に対抗して? 「岡山検定」

(ジュニアには無理やろなー。)★次の岡山弁を訳しなさい。1・「うみゃーひれー」2・「いきゃーふけー」3・「いよーたてる」4・「てれーおめーりしょー」(このへんからきびしいぞ)5・「けー、してー」6・「けー、けーしてー」7・「けー、こけー、しててーてー」8・「けー、でーでー」9・「けーここけーけー」10・「でーとでーとでーとでー」やたらと長母音が特徴?

2007年01月20日

コメント(9)

-

生クリームぬりたて注意!

某英会話教室のTVコマーシャルにて。「生クリームぬりたて注意」の表示のあるベンチに座ろうとしている英米人(?~英会話教室のCMだから)のおっちゃん(日本語ができないという前提)。それを見たお嬢さんが、英語ができないもんだから、とっさに声がかけられなくて、このおっちゃんはそのまま…。「20世紀のPC」使っていると、経験上、ぱっと「フリーズ」が思いつきますが…。中学校の授業の(おまけで)聞いた話で、こういう時はとりあえず、日本語で「危ない!」と叫ぶアメリカ人には 《Have an eye!》 と聞こえる。辞書を見ると「注意する」に 《keep an eye》 とあるから、(「目を離すな」、というニュアンス?)「目を持て」といわれたら注意してくれるそうな。 実験したことがないので、本当かどうか責任はもてませんが、まあ、日本にいる外国人が、目の前の日本人に大声で叫ばれたら、とりあえずはびくっとするだろうと思いますが。 (私がもしイタリアに行って、ベンチに座ろうとしたとたんにイタリア語で怒鳴られたら、たぶん、一瞬固まります)

2007年01月17日

コメント(1)

-

「ガセビア」ジュニア京都検定に1400万円

さいきん流行の「検定ブーム」にのっかって、京都市教委が始めた「ジュニア京都検定」ただの「オモシロ本」でなく、学校が買い取って授業中に小学生に「受験」させ、さらに中学生まで拡大するという。で、その内容ができの悪いクイズ番組そのもので、出題の例が「サッカーのルーツは『けまり』である」とか、「『もったいない』という言葉は、流行のない着物が長持ちするのが語源である」とか。(代表メンバーの市田ひろみさん自身が別の著書で「他所の民族衣装に比べて日本の着物は流行に敏感だ」って自慢されてたというから笑える。)ウソでない問題でも、ただの言葉の羅列で「なぜ」という探究心の掘り起しがない。(例:京都の町家の「うなぎの寝床」はどういうものか? 答え:「間口が狭く奥行きが長い」~4択で) 大阪でやってないものを、「なぜ京都ではそういう建築をしたか」、が必要なんじゃないの?これが京都の「ベストセラー」だ、というが、教育委員会が大量に買い込めば、確実に売れるわなあ。支払い元は税金だが。とりあえず、日本史を履修漏れしてないですか? 京都市教委のみなさん。

2007年01月15日

コメント(0)

-

「教育基本法」強行への抗議声明

昨年の、新「教育基本法」強行について、浄土真宗本願寺派が「抗議声明」を出していたのを、1ヶ月たって知りました。 (首相の靖国参拝などで、いつも「真宗教団連合」から声明が出るのは有名ですが) 時期的に、「報恩講」(各派で日程がちがう)で忙しい中だし、10派の足並みを揃えるのも難しいことだと思いますが、系列の学校も抱える本山としては、「靖国」と同じレベルで「危険性」を感じてるのでしょう。 京都の宗教系列でいえば、同志社のキリスト教(プロテスタントもいろいろ派があってくわしいところがよくわからないのですが)の関係でも、キリスト教協議会として抗議声明を出していました。 (はっきりいって、いまの京都の私学で、立命館より龍大のほうが「教育研究機関としての大学」としてずっと上だと思う。滋賀や岐阜での公立高校買収やら、九州での不当労働行為やら、「株式会社Rits」まっしぐらの姿を、末川総長なら何と見る。「関関同立」の名前に胡坐かいてる場合か?) ほかの私学を無視・軽視してるわけじゃあありません。私学もたくさんあるんですが、理系学部までもった大型大学で比較しました。橘とか造形とか、小さいけれどユニークなところでがんばってる大学も、京都の大事な財産です。

2007年01月14日

コメント(6)

-

ガソリン税

いわゆる「道路特定財源」で大きなのが「ガソリン税」(揮発油税)例の第二名神高速も、これが主たる財源。 これから人口も減る時代に、さらに機械も小型化の時代に、これ以上物流が増えるとも思わないが、物流の主役はトラック。とくに高速道路は長距離の大型トラックの天下。ETC割引もあり、夜中に集中して走ってる。(宅配便のサービスで、出した荷物の経路がネットで調べられるが、京都を真夜中に出発した荷物が早朝に下関に着いている。N通もS濃も運転手は大変だ…) こういうトラックはガソリンでなく、軽油で走ってる。「軽油税」(軽油引取税)は地方税で、使い道は地方道の整備など。 高速道路を傷めるのは車重も荷重もあるディーゼルトラック。一般道のほうがガソリン車率が高いと思うが、これは逆なんじゃない? 軽油税のほうから高速のメンテ費用を出すべきじゃないか…。ミニバイク(ディーゼルのバイクは見たことないわ)が走るような道こそガソリン税で…。★私個人としては、ガソリン税で道路を作るのは反対だし、第二名神などいらないが、かといって第二名神をやめたらガソリン税を下げろ、というのには異議がある。ガソリンが安くなったら、無駄な車が増える。本来は「環境税」として300円/Lぐらい取ってもいいんじゃないだろうか。車をやめて電車にしましょうよ。(でも、電車が走ってない田舎が困るな…。とりあえずは現行税率で環境行政に回せ)

2007年01月13日

コメント(3)

-

人権的「夫婦別姓」慎重論

ことさら「伝統」(明治以後の伝統だが)を強調する安倍内閣の誕生によって、「選択的夫婦別姓」制度の実現が遠のいた、という話があった。「同姓でなければ家族の一体化を失う」という強い意見がある。 (同姓でなけりゃ一体化を失う、というのが正しいなら、子どものときから兄弟で「○○宮」「□□宮」をつけられてお育ちになった皆様方は、たいそう××なご一家なんでしょうね。安倍さん。) ただ、私が懸念するのは、「いまの日本の状況」のもとで、夫婦別姓が新たな差別、人権侵害につながらないか?ということ。 世界の「別姓」制の国の中で、たとえば韓国北朝鮮は、基本的に女性差別に立った別姓制度である。昔の日本でもそうだったが、跡取りは長男であり、「嫁」は跡取りを産むための存在。(「お家」の存続で大変な皇太子妃の苦労でも分かるとおり) じゃあ、いまの民主主義日本に封建主義は残っていないのか? たとえば、離婚するときに「佐藤花子さんは山田家の人間じゃない。跡取り息子の太郎君は山田家のものですから、花子さんだけ出て行って下さい。」というようなことを堂々とやられるのが、韓国式別姓制度。 日本で結婚するとき「妻の姓」にする人が約3%。どっちの姓を名乗るのも自由であり、どっちの姓を名乗っても、戸籍は新たに作られるから、「別の家」の扱い。 現実では、結婚のとき「養子縁組」するのは圧倒的に「妻の両親と夫」であり、「夫の両親と妻」というのを聞いたことがない。(私の交友範囲で) ※養子縁組してない姑さんと嫁さんは、血縁がない以上、基本的に「他人」である。扶養の義務も相続の権利も発生しない。すべては「人情」による関係である。 したがって、「妻の姓」にした男性は「養子になったんか?」とよく言われるが、「夫の姓」にした女性が「養子になったん?」と聞かれることはまずない。妻の実家は「跡取り」が欲しいから、養子縁組をして「○○家」を継いでほしい。けれど、夫の実家は別に養子縁組しなくても、「○○家」は存続できる、というところに差がある。 別姓に反対する人が多いほど、こういう状況も強いと想像がつく。 「苗字がかわるのは不便だ」「慣れ親しんだ姓名を変えたくない」という事務や感情で論議するのもいいけれど、「家制度」にもとずく「実害」の可能性をまず潰すことを、「別姓制度賛成」の側の皆さんは積極的に考えてほしい。「別姓」を悪用する連中は必ずいます。

2007年01月11日

コメント(29)

-

「民」でできることは民間で?

確定申告の準備で宇治税務署に寄ったとき。 隣にある、自衛隊大久保基地の自動車教習所にて。 大型車の免許取得のため運転教習中のトラックが、クランクコースで脱輪? 止まったまま始動せず。エンストしたのか、教官に「指導」を受けているのか。(大型免許だけでなく、普通免許の教習もやってる。) 自衛隊に入って免許を取る、という人は結構いるけれど、いまどき、どこの求人をみても「要普免」などの指定がある。入隊してから給料貰いながら免許をとる、なんてのは、民間人にしたらかなり甘い。(必要な資格を雇用側で取らせるのは、普通にあるけれど、いまの時代の自動車免許なんかは、入社前にとっておけ、じゃないでしょうか) どんくさい生徒が何度も追試する間の給料も、国民の税金でまかなわれている。もちろん付きっ切りの教官の給料も。 小泉内閣(それ以前からも)の政策で、「民間でできるものは民間で」といわれ、保育園や学校給食が民営化されることがあちこちで続いた。 「自分で免許とって来い」(「民間なみ」の補助金出すから)で、自己責任で取らせたらどうなんだろう。 「有事法」によると、「有事」の際には、「道交法」に縛られずに軍用車両を走らせることができるという。(赤信号で進むのは、一般法でも緊急車両に認められているから、わざわざ有事立法で縛りを解くといえば、無免許運転ぐらいしか考え付かない。まさか飲酒運転はすまいが。) 無免許のどんくさい奴でも、「有事」のときには堂々と街中を走るんだろうか?

2007年01月10日

コメント(6)

-

反逆児・クールベ

私が中学生時代、すごい!と感じたのが、クールベの「波」 いっぺんこういう絵を描きたいものだ、と思いましたが、自らの画才を棚に上げて「水彩絵の具では無理かあ…」などと悔しがっていました。(画才があれば美術部で油絵で挑戦すりゃあいいものを) ルーブル美術館の絵が天使や女神を中心にしたサロン絵画に対し、「自分の前に女神や天使を連れてきてくれたら描くよ」と言ってのけた、いわばサロンへの反逆児。 「オルナンの埋葬」(1850年) オルセー美術館の中でも、ひときわでかい作品。全幅668cm(さすがに神戸には展示するスペースもなさそう。 ※展示風景があれば、大きさが分かるのですが、著作権の関係で、絵画そのものの写真でなければ、二次使用できません。) サロンの大作は「歴史画」「神話」であるのに対して、「ただのお百姓」の葬儀をど迫力で描いた傑作。もちろん、サロンの側はカンカンだが、クールベにとってはそんなことは知ったこっちゃない。 (再度登場)マネの「草上の昼食」1863 タッチはクールベに近いです。 「オルナンの埋葬」から13年も経ってれば、サロンの側も「免疫」ができてようものだけれど、「草上の昼食」は、その「不道徳さ」ゆえ、クールベ以上の非難を浴びてしまう。 マネ自身は、クールベと逆に、サロンに入選するのが課題。わざわざ「神話」の題材や全裸の女性(マネの基準で美女なのかどうかは分からないけれど)を使ったのが裏目に出て、「あのクールベの後継者」扱いされる羽目に。 しかし、同じムーランを描いた「オランピア」は次のサロンに入選する。 非難ごうごうの中で、同じくムーランを女神の代わりに配置した絵で入選するのも大したもんだと感心します。 クールベのように、サロンを無視して新しい芸術を切り開く主義を通すのも道。 マネのように、あくまでサロンにこだわりつづけ、非難を浴びながら実力を認めさせるのも道。 かつてGS全盛期、紅白歌合戦に「ザ・タイガース」の長髪はだめだが「ブルーコメッツ」はOK、という時代がありました。レベルは違うけれど、話題性のために「ゴリエ」を起用するようになったNHKと、展示に警備員まで出して「オランピア」を入選させたサロン。苦渋の選択、というところでしょうか。 (もっとも、さいきんのタレントは「紅白」なんて「クールベ」の扱いしてると思いますが)

2007年01月09日

コメント(1)

-

夕張市の成人式

TV報道にて。 財政破綻の夕張市の成人式は、とにかくお金がない。予算は1万円。実行委員の若者達の手作りで、看板も手書き。 会場も、ホテルではなく市民会館。 ・・・え? 市民会館って、そもそもそういう行事をする場所じゃなかったっけ? いままでホテル使ってたん? しかし、財政破綻の責任は、こういう若者が生まれる前の大人たちがつくってきたものだけれど、そのなかで地元を誇りにがんばる若者の姿があることは、TV見ててもうれしいものです。 本当の成人式とは、こういうものでしょう。 一方で、浦安市の成人式は『東京』ディズニーランドで盛り上がり。 あるいは、例年のごとく、会場でバカ騒ぎする成人式(…を狙ってカメラをもちこむ局も局だが) 日本の未来は明るいのか暗いのか。

2007年01月08日

コメント(1)

-

「本能寺の変」

中学校の教科書では、織田信長が本能寺で明智光秀の謀反にあって「自害」した、と記載されている。(全社見てないが) 客観的にみれば、寺に投宿する信長「手勢」と、岡山へ進軍すべき光秀「軍勢」の戦いでは勝負にならず、あっという間に血祭りにあげられるはずで、「自害」する暇があったのかどうか疑わしいし、たとえ、自刃したとしてもこれを「自害」というのかどうか。 このころ備中高松城で秀吉軍の水攻めにあっていた清水城主は、自らの切腹とひきかえに城の水攻めを解いて兵士を助けてもらったのだから、「自害」(定義はいろいろだろうが)といえる。 当時の武将にしたら、敵に討たれて首を取られることは不名誉なことで、「自害」のほうが美しいことにはちがいない。じゃあ、万単位の軍勢に囲まれた時点で切腹したのかというと、矢が尽きるまで応戦した、といわれている。ガソリンもない時代に、それから放火しても明智軍が突入するほうが火がまわるより早いはず。 記録というのは、あくまでも、最後に勝利した秀吉の元に残ったものであって、客観的史実かどうかは疑わしい。織田側の記録で都合のいいものを残すのは当然。 (「寺の奥に入って腹を切った」って、誰も現場を目撃しようがない) 客観的には「本能寺で明智光秀に討たれた」で、いいんじゃないの? 教科書会社さん。 (&検定したえらい先生) いかがでしょうか、現場の先生方。※なお、「本能寺の変」そのものには、いくつも「陰謀」説がありますが(私も陰謀だと思います。明智軍が首を取ってないのは事実だろうし)、とりあえず、光秀が謀反を起こして本能寺を襲ったのを前提に。

2007年01月07日

コメント(0)

-

北半球では左まわり?

たぶん「赤道、渦」で検索したら、いっぱい引っかかると思います。 アフリカの「赤道の看板」のところにいるオジサンが、水の入った器を持っていて、赤道の北側に行って底の栓を抜くと左回りに渦ができて、南側で栓を抜くと右回りに渦ができる。 あるいは、赤道ごえする豪華客船のパーティで船が赤道を越えるときに同じようなショー。 「コリオリの力」というやつで、北半球の低気圧に流れ込む空気が左回りなのは、台風の衛星画像でも知られていますが、バケツや洗面器程度の直径で渦の向きが変わるほどの「力」はありえない。 科学センターに「フーコーの振り子」というのがあり、大きな振り子の振れ方向が床面に引かれた線からだんだんずれていくのを体験できますが、地球の自転と同様、1日で360度。 数十秒で抜けていく容器の水に与える影響はほとんどなし。 なまじ、台風画像などで中途半端な知識があるために、「赤道のオジサン」のショーが現実味を帯びてしまうし、誰かがいうと自分で確かめもせずに「北半球の水は左回りに抜けていく」という伝説が広がってしまいます。 なお、洗面所やトイレの水は、渦を巻いたほうが早く抜けるので、そういう設計をされています。自宅のトイレが左回りだからといって、すぐにコリオリの力だと信じないことです。 じゃあ、どうやって検証するか? その方法を考えるのも、「科学的思考」だと思います。中学校の理科の先生方、いかがでしょうか? (いろいろ方法はありますが、私なら、アルゼンチンのホテルで『TOTOのトイレ』がどっち向きに流れてるか調べますね。)

2007年01月06日

コメント(0)

-

飲酒運転は法律で禁止されています。

さいきん、ビールのコマーシャルにテロップが出ます。 もちろん、飲酒運転が違法行為であるのは間違いないんですが、「法律に違反するからしてはいけない」ものなのか? むしろ、「してはいけないことだから、法律で禁止事項に定めた」ことであって、「なぜ禁止されてるか」の観点が全く抜けています。 実際に、飲酒運転による悲惨な事故で尊い人命が失われているから、同じ過ちを繰り返さないために「飲んだら乗るな。乗るなら飲むな」がいわれるはず。 そういう根本の危険性をまったく言わず、「禁止されてるからやめよう」というのは、ある意味危険な考えでもあります。 「捕まらなければいいんだ」という、目先の行動も問題ですが、 人間が(国会議員が)作る法律、必ずそこには作為がある。自分の都合のいい法律に従わせるのに、国民が「法律に禁止されてるか否か」を判断基準にする癖がついてたら楽なもん。 「生類憐れみの令」であろうが、「治安維持法」だろうが、「違反したら逮捕」 昨年の教育基本法の問題でも、時々の「法律」によって教育のモノサシを縛ろうというのが根本にあります。 困ったことに、教育現場は相変わらずの「暗記主義」 映画「おもひでぽろぽろ」の印象的なシーンで、妹が「分数のわりざんはなぜひっくりかえしてかけるのか?」という疑問に、お姉ちゃんは「そう決まってるんだから覚えるの」 マイナスかけるマイナスはなぜプラスになる? 「1」はなぜ素数にはいらない? 足し算と掛け算が混ざった式で、掛け算を先にするのはなぜ? 百ます計算でスピード競うより、本当に掛け算の意味を納得させてますか?小学校の先生がた。(最初にちゃんと理解できてれば、小数だろうが、分数だろうが、未知数だろうが、微分だろうが楽勝だから、時間をかけて突破したほうが後々のためです)

2007年01月05日

コメント(3)

-

筋書きのないドラマ

年末年始のTV番組も、駅伝とラグビーとアメフット(サッカーはなかなか点が入らないというのもあってあまり見ない)ぐらいしか見るものがないのは相変わらず。 ことしの大学ラグビーは、ベスト4に関西勢が2校のこる、近年にない健闘。どっちも準決勝で関東勢に敗れましたが。 大学ラグビーは同志社。高校ラグビーは伏見工業。大学アメフットは京大。楕円ボール(本当は楕円ではないが)については、京都の伝統校をつい応援する私です。さいきん、苦戦してますが。ここは古風?(不思議なもんで、同志社が負けてたら明治。伏見工業が負けてたら秋田工業。京大が負けてたら関学。というように、かわりに出た京産大、成章、立命館といった京都のチームより、よその「かつてのライバル」のほうを応援したくなるのは、ごめんね。) 筋書きのないドラマが一番。 「やらせ」発言で筋書き通りに進むTMしか認めない文科省。甲子園の始球式に来んでもいいぞ。

2007年01月04日

コメント(0)

-

新春の後楽園。人、人、・・・そのうちの一人

日本「三名園」のひとつ。岡山・後楽園。 元日は「入場無料」で、駐車場も無料。いまどき太っ腹! (三セク「チボリ」で大赤字出してる岡山県にしては・・・) 丹頂鶴が空を舞う、ということもあり、放鳥前には通路にぎっしりの人。(携帯電話では飛行シーンを追っかけられませんでした。電池も切れるし…) 昔は後楽園ももっと広かったのですが、まわりの建物が景観を壊すということで、「目隠し」の樹木が取り囲むように高くなり、池田の殿様ご自慢の「借景」がほとんど使えなくなっているのが残念です。ここの「借景」は世界的に自慢できるもので、京都の有名庭園(平等院や銀閣寺など)の借景にくらべてもスケールがでかい。 都市計画を、殿様の思い通りにできた時代は「トップのセンス」だけですべてが決まるものですが、民主主義の時代に、「借景」の広い範囲に住む人が、その「価値」を実感できなければ、(もちろん、価値観の問題なので、人それぞれではありますが)全国どこにでもあるホテルやマンションや商業ビルのために、世界で一つの後楽園が「ただの箱庭」化していくのはもったいないなー。 放鳥の様子は、地元新聞ニュースより。 http://www.sanyo.oni.co.jp/sanyonews/2007/01/03/2007010309092717000.html

2007年01月03日

コメント(2)

-

出だしのモネ

年末モネだったから、年始は…やっぱりモネ連作。 実家は田んぼが広がる中の住宅ですが、さいきん、積み藁見ませんね。コンバインが主流で。「積み藁」(朝日)「積み藁」(雪)「積み藁」(夕日) もちろん、フランスだから麦わらです。 ★ 関西方面のみなさん、オルセー美術館展(神戸会場)は、あと1週間ですよー。

2007年01月01日

コメント(1)

全23件 (23件中 1-23件目)

1