2010年10月の記事

全9件 (9件中 1-9件目)

1

-

海底油田

ほとんど話題から消えたが、メキシコ湾の原油流出事故。米原油流出:海中深くに長さ35キロの原油層 影響長期化(2010/8/21毎日)【メキシコ湾の原油流出事故で、原油の成分が高濃度に含まれたプルームと呼ばれる層が海中深く、長さ35キロ以上にわたって形成されたことが、米ウッズホール海洋学研究所の調査で分かった。米科学誌サイエンス(電子版)で発表した。 深海や海底の生態系に長期間にわたって悪影響が及ぶ恐れがあることを示す内容。米政府は原油の4分の3が蒸発や分解によって除去されたと発表したことから、事故の影響を楽観するムードが広がっているが、見方が変わる可能性もある。・・】流出量から見たら「4分の3が除去された」が「楽観」だというのがおかしいと思うが、そんな甘い基準ですら、黄色信号らしい。 そもそも、「事故」があったときに、ぱっと「ふた」ができんような油田が堂々と営業できていることが問題になってたんだろうか。 たいてい、どこでも、大きな「事故」があると、「類似設備の安全性」について、総点検があるのが普通。 世界の海底油田で「一時的に採油を停めて総点検」したような話を聞いてないな・・・。 「尖閣沖」油田も、「海底油田事故」を度外視した「採算ライン」でのしてるんじゃないだろうか。米原油流出:三井物産にBPが413億円請求 回収費など(2010/8/3毎日) 一番に問題になるのは「回収費」だったのか・・・。

2010年10月31日

コメント(0)

-

奄美豪雨

大変な災害でした。 ただ、「本土」ならともかく、あの細長い奄美大島で、あれだけの水が町にあふれる、なんて、住民も誰も思わない。 奄美大島の分水嶺から海岸までの距離より、本土の分水嶺から「ダム」までのほうが長いし、流域面積が広いでしょう? 「同じ雨」がダム上流に降ったら、一気に溢れちゃう。 (ダム本体の危険が大きいのでは?)ダムで洪水を防げる、と思ったら大間違い。「いままで経験したことがない」ことがあったから、「いままでに作ったことがないような大きなダム」が必要なんだ、といって売り込もうとするゼネコンがいそうだ・・・。

2010年10月22日

コメント(0)

-

1.5パーセント

前原外務大臣の発言。1.5%を守るために98.5%のかなりの部分が犠牲になっているのではないか (2010/10/20 Yahoo! 時事) 【環太平洋戦略的経済連携協定(TPP)参加を主張する前原誠司外相が第1次産業の切り捨て論とも取れる発言をしたことに対し、筒井信隆農林水産副大臣は20日の記者会見で、農水省として抗議する方針を明らかにした。農水省はTPP参加に慎重で、さや当てが激化している。 前原外相は19日の講演で、TPP交渉参加を改めて主張した上で「日本の国内総生産(GDP)における第1次産業の割合は1.5%だ。1.5%を守るために98.5%のかなりの部分が犠牲になっているのではないか」と述べた。・・】 前原氏はじめ、松下政経塾議員のホンネはそんなもんだろう。 「高度成長」以来、第一次産業をつぶしてきたから、1.5%しかなくなってきた。 「それじゃあ大変だ!」 と本気になるのが本来の政権。 現在、日本のGDPの最大は「第三次産業」になってるが、国をあげて第三次産業に没頭したら、何も生産するものがなくなっちゃうぞ!!お金を移動させるだけで、食っていけるのか? だいたい、政権内で、あっちの大臣が発言したのを、こっちの副大臣が抗議する… ってのが「マッチポンプ」だろうが。菅内閣の根本立場のモノサシはどうなんだ? かつての自民党政権は、全体として米国追随の農産物輸入自由化(に限らず)を進めながら、「族議員」が、「私が歯止めのために奮闘するから業界の票をたのむ・・」ということをやってきた。 まったく同じやな。

2010年10月22日

コメント(0)

-

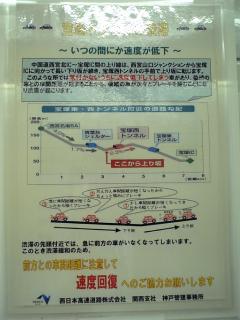

宝塚トンネル渋滞解消案

中国自動車道上り、宝塚西トンネル付近は、渋滞の名所になっている なんでも、トンネル入り口で「下り坂」から、ゆるい「上り坂」にかわるため、いつのまにか速度が落ちた車の後続車が、車間距離の詰まったのにあわててブレーキを踏むんだとか。 ということは、「速度が一定」ならば、渋滞の原因が一つ減る。 要は、ドライバーが上り坂になってるのを意識して、速度を安定させればいいわけだ。 そこで渋滞解消提案。トンネル内は、景色が見えないので、基準となる水平垂直がわからないじゃあ、トンネルの壁の柄を斜めに色分けしたらどうだろう。 ⇒/⇒/⇒/⇒/⇒/⇒/⇒/⇒ これなら、「上り坂」やろ・・・。 シマシマ模様は目に悪いがいま、コンクリートの継ぎ目が「道路に垂直」になってるのを「斜め」にするだけでも、ちょっとは違うと思う。 もっとも、第二(新)名神を作りたがってる人達にとっては、渋滞が減って、口実が消えたら困るんだらうが…。 (だから、誰もそういう「裏技」を実験しようとしない? 「なんとか社会実験」より安くあがるはずだが)

2010年10月16日

コメント(0)

-

領土問題

本当に「国民的な」問題なんだろうか? 尖閣諸島問題。じつは、この不毛の島が「私有地」で、国がオーナーに「賃貸料」を支払ってるとか。地主はさいたま在住の結婚式場経営者 (ゲンダイネット)「国がA氏と賃借契約を結んだのは02年4月です。賃借権者は総務省で、年間の賃借料は南小島が188万円、北小島が150万円、魚釣島が2112万円で、しめて計約2450万円。これまでにざっと2億円以上のカネを払った計算になります」(事情通)「事情通」ってのが、いかにも胡散臭いが、「仕分け」の対象にならないのか?資源があっての採掘権料とかなら理解できるが、何のための「賃貸」料?(べつに、私有地であっても、領土権にかかわるわけではない。 ~北海道の森林を外国人が購入しても、日本の領土でなくなったわけではない) 「誰も使ってない島」の領有権、って、何か意味があるんだろうか? バブルの頃、「誰かが使ってる土地」から住人を追い出す「地上げ屋」が活躍した。 今でも、非正規労働者の住む場所がなくなってホームレスが出ている。利害が絡むのは、石油会社とか、一部の人でしょ? 一般国民が大騒ぎする問題だっけ? (「赤旗」しんぶんで一面全部使うほどの…) 国際法的にキッチリ始末をすべき、の問題と、「いまの」問題は質がちがうと思う。

2010年10月16日

コメント(0)

-

コネクションより

参院選のあと、「ご意見を」募集されていた共産党中央委員会。 選挙結果の総括と教訓「・・こうした選挙だけに、綱領が示す日本改革の方針を縦横に生かして選挙戦をたたかうという政治論戦の姿勢をつらぬくことはとりわけ重要でした。この点で、選挙戦をふりかえると、中央の活動に弱点がありました。・・」とか、「これらの努力方向にてらして、中央の活動を振り返ってみれば、弱点があったことは明らかです。」とか、「参議院選挙にむけても、こうした大きなスケールでの党押し出しの努力をさらに発展させるべきでした。この点での弱点がありました。」とか、「これらの努力方向」はいくつも展開されてるが、「なぜ弱いのか」の指摘がない。したがって、「どう強化するのか」がつっこめない。で、「一人ひとりの党員がもっている結びつきを生かし、広げるという本来のあり方が弱まっていることです。」コネの問題? 「個人の結びつき」って、「過去最高の800万票とった頃」が一番強かったんだろうか? 衆院広島6区って、「結びつき」が(近畿以外で)いちばん強かった? 「無縁社会」が流行語になる時代になってから、「結びつき」を訴えても、身内固めにしかならない。 こんな、無縁社会だからこそ、「コミュニティ」が必要なんだと訴えるべきなんじゃ?コミュニストなんだから。 有権者の側から見たら、つながりのない人が圧倒的。労働者が団結すること自体の必要性を、「つながりのない人達」にどう伝えるか、 「みんなで考えよう」という訴えが必要なんじゃ?中央委員会が「答え」を出してくれる所だ、と思うなら、間違い。 「会議」が、「決意表明と武勇伝の発表」の場になって、ああだこうだ・・の「侃侃諤諤(かんかんがくがく)」の議論をしてないのが、もったいない。

2010年10月13日

コメント(0)

-

ノーベル化学賞

「化学賞」の話題でいっぱいだが・・・。 ノーベル化学賞:鈴木章氏と根岸英一氏ら3人が受賞(2010/10/6毎日) 鈴木先生・80歳。根岸先生・75歳。ヘック先生・79歳。どんな研究だったんだ? と思ったが、 【・・鈴木氏は米国留学から帰国後の79年、パラジウムを触媒に使い、有機ホウ素化合物から目的の有機化合物を効率的に作れることを発見した・・・・ヘック氏と根岸氏はこれに先立つ70年代、パラジウムなどを触媒として炭素同士を結合させる手法をそれぞれ発見。これにより、異なる2種類の有機化合物の結合が可能になった。・・】 化学の中身は、ようわからんけれど、 70年代に発見されたことが、いまになって評価された、ということ。 「手法」まで発見されてるんだから、「理論」ではあるまい。つまりは、「実用の目処がついた」 というのが「化学賞」の基準 なんだろうか? 文字通り、「毒にも薬にもなる」のが化学研究だけど、この先、何で実用化されるやら。 物理学賞では、 湯川先生の「中間子」、小柴先生の「ニュートリノ」、小林・益川先生の「クォーク」など、「実用」になりそうにないし、実用を目ざして研究されてるわけでもない。(「ホーキング理論」なんか、誰も検証できんから、受賞の対象にならん・・・) 益川先生の「うれしい! なんて言わないよ」を思い出したが、 「発見したこと」 が偉業であって、「受賞」はおまけ。 おまけばっかり評価してどうする?・・・マスコミ的には、そうなんだろうなあ。

2010年10月08日

コメント(0)

-

運動会必勝法 ~ 『アインシュタインの眼』

NHKテレビBS-hi。「アインシュタインの眼」 10/3放送にて、 「綱引き」、「騎馬戦」の 運動会必勝法「綱引き必勝作戦」は、基本的に、ここで過去に紹介した方法そのまま。 (テレビを見るまでもなかったな・・・)小学生チャンピオン8人の綱が引く力が630kgf。 (小学生の体重からみたら、倍ぐらい?)一方で、シロウトの小学生が22人で引っ張れたのが400kgf。「ひけつ」を教えただけで、人数を半分の11人にして330kgf。 (実験先の学校に、400kg以上のオモリがなかったらしい)5割増し以上の力が出れば、まあ「必勝」でしょう。 数字をみるとナルホド…。 ただし、このコーチは、「競技綱引き」の監督なので、 「運動会綱引き」用の 「もう一つの隠し技」は知らんはず。 「運動会レベル」でコーチをするなら、私のほうが勝てるな・・・。 「騎馬戦」のほうは、東京工大・ロボット工学のO先生を迎えて。大学の装置まで使って分析して、何を工夫するのか?と思ったら、「馬」になる3人が負担する力(「大将」の体重を支える力)を均等化する作戦。 (「大将」が相手の帽子を取ろうと前に出ると、 重心が前に移動して、「先頭の馬」にかかる負担が重くなるので、 「自分にかかる体重が軽くなったな」と思った「後ろの馬」が、ちょっと低くなってバランスをとる。 ・・「大将」がのけぞったら、その逆) たしかに、練習では圧倒的な強さを示したが、 「実戦」では2勝1敗。(1対1の試合の3戦) こんなもん、3連勝できなきゃ「必勝」とは言えんわ。 せっかく、ロボット工学まで担ぎ出して「安定性」を追求したんなら、「実戦」では、「一瞬の帽子の取り合い」みたいな不確定要素の多いもので勝負せず、「ギリギリ手の届く位置で、ゆさぶりをかけての持久戦」が正しい作戦だと思う。 (安定性に優れてるんなら、「押したり引いたり」の中で相手が先にバランスを崩すはず) 「アインシュタイン」にしては、ツメが甘かったな・・・。 (集団戦になると、結局は「隊形」の勝負になると思う)

2010年10月04日

コメント(0)

-

「横浜ベイスターズ」 身売り?

まさか、球団を、楽天やYahoo!のオークションに出す・・・ なんちゅうことは・・・。 米メジャーリーグでは、球団オーナーというのは社会的ステイタスであって、その時代時代の「儲け頭」の企業が、旧時代から引き継ぐもの。美術館のように、社会還元のひとつ。 ということで、そんなに暗いイメージはない。 そもそも、いま、どこの球団のオーナーがどこの企業か、ユニフォームが広告塔になってないから、関心がない。 大洋ホエールズの「身売り」から、二転三転した結果、「企業名」のないチームになったベイスターズだけれど、次はどうなるんだろう? という以前に、「いまの時代、日本経済の先頭に立ってるのは我が社だ!」と、名誉にかけて名乗り出る企業グループはないのか? 情けないぞ。

2010年10月01日

コメント(0)

全9件 (9件中 1-9件目)

1

-

-

- 楽天写真館

- 15 日 ( Saturday ) の日記 それ…

- (2025-11-15 07:24:38)

-

-

-

- みんなのレビュー

- ☆もりのなす☆Snow Manのコンサートで…

- (2025-11-14 22:23:34)

-

-

-

- 楽天市場

- ■さらなる高画質化・多機能化を実現…

- (2025-11-15 07:21:36)

-