PR

サイド自由欄

お仕事のご依頼は

nagatoraman@nifty.com

「永嶋 信晴」までお気軽にお問い合わせください!

コメント新着

こんにちは。

本日は、久しぶりに、新刊 「 おもしろ歴史ウォーキング 相模・伊豆国編

」からのネタです。

今回ご紹介するのは、

第7章の『 歴史スポットは相模国分寺跡だけじゃない! 巨大古墳に中世の武士の館跡がてんこ盛りの海老名を歩く 神奈川県海老名市 』

。

諸事情があって、冒頭の部分だけですが…。

すべての記事は、 こちら

ですよ。

是非、本書もご覧いただければ幸いです。

ちなみに記事は、 2018

年 8

月に行った時のもの。取材した頃のように、何の心配もなく出歩ける日が返ってくることを祈っています。

1.七重塔がそびえたつ海老名中央公園

奈良時代に、聖武天皇の詔により日本の各国に建立された国分寺というお寺がありました。現在で言えば、都道府県に一つずつ、中心となるお寺を作ったというイメージでしょうか。

ちなみに、現在の東京都や埼玉県などにあたる武蔵国の国分寺は、 東京都国分寺市にありました。 それでは、今の神奈川県にあたる相模国の国分寺はどこにあったかと言うと、海老名市にあったのです。

当時の国府は、現在

の平塚市にあったと考えられているそうで、海老名市は少し距離があります。その理由は、いろいろあるみたいですが、当時の海老名が、重要な場所だったのは間違いないでしょうね。

海老名市には、 25

年ほど前に行ったことがあります。ネットで調べてみると、かなり国分寺の遺構が整備されたみたい。そろそろ再訪問してみようか。

…ということで、 8

月のうだるような暑い日、小田急小田原線海老名駅にやってきました。

前回来た時と比べ、駅前はかなり変わったみたい。

当時、駅前はだだっ広い広場で、新しく作られた朱塗りの七重塔がぽつんと立っていた記憶があります。

近代的なショッピングセンターと公園が、いい感じでコラボされておりますな。

公園は、海老名中央公園と呼ばれ、

野外ステージや人工の小川が流れる親水広場などがありました。

それぞれのショッピングセンターは屋外回廊でつながれ、公園の緑を眺めながら、ゆっくり買い物が楽しめそう。ちなみに、これらの複合商業施設は、「ビナウォーク」と言うのだとか。

しばらく歩くと、懐かしの七重塔が現れました。この朱塗りの塔は、相模国分寺の七重の塔を模して作られた模型で、実物大の約 3

分の 1

の大きさなのですか。

模型とは言え、高さ約 22

メートルの鉄筋コンクリート製です。モノホンの七重塔の高さがすごいことがよくわかりました。

海老名中央公園を抜け、しばらく歩くと、大山街道の歩道橋の近くに大木が立っています。解説板を見ると、 海老名の大ケヤキと言い、根周り 15.3 メートル、樹高 20 メートルもあるのだとか。

古い解説板なので、今の根回りはもっとあるかも。ぱっと見、 20 メートルの高さはないような気がしますが、葉で隠れているので上のほうの幹がよく見えませぬ。

解説板には、「船つなぎ用の杭が根づいて育ったと伝えられる」と書かれています。そのせいか、今も船つなぎの杭の寸胴なイメージは保たれているような気が…。

ネットで調べてみると、かつてこの周辺まで相模湾の入り江が入り込んでいたそうですね。近くを流れる相模川ではなく、海辺にあった船つなぎ用の杭ですか。

大ケヤキの樹齢は約 600 年と推定されており、杭として使われていたという時期は、室町時代でしょうか。縄文時代ならともかく、室町時代に、ここまで海が入り込んでいたのですかね。

多少、疑問に感じたのですが、これ以上踏み込むと、本書が「ブラタモリ化」してしまいそう。地質学にも興味のある方は、是非、お調べいただければ幸いです。

3.歴史好きがスルーするのはもったいない、ひさご塚古墳と浜田歴史公園

本日のメインイベント・相模国分寺跡は、海老名の大ケヤキのすぐ近くにあります。ただ、地図を見ていて、ここから少し歩いた場所に、古墳と歴史公園を発見したのですよ。

ネットで調べてみると、スルーするにはもったいない歴史スポット。メインイベントの前に、セミファイナルを敢行すべきではないか。

…ということで厚木街道を渡り、地図を見ながらひたすら住宅地を南下します。やがて右手に、ひさご塚公園が現れました。

この公園の中に、 海老名市内最大の前方後円墳があるのですな。全長は約 75

メートルで、 4

世紀末~ 5

世紀初頭の築造だと推定されているらしい。

公園の中と言うよりも、古墳全体が公園になっているのだとわかりました。古墳の上を歩きまわることができるのはうれしいですね。

一般に古墳は、地域の高台に作られることが多く、こちらの古墳も、後円部の頂上からは、市内を眺めることができます。景色を眺めながら、これまで訪れたさまざまな古墳からの眺望がフラッシュバックしました。

この古墳は、地元では「ひょうたん山」と呼ばれて親しまれてきたそうです。確かに、前方部の角が丸くなり、ひょうたんの形になっているような。

それにしても、住宅街のど真ん中で、よくこれだけの大きさの古墳が残りましたね。そう思って古墳の上を歩いていると、「相模国造之墳墓」という大正時代の石碑を発見。

4 世紀末~ 5 世紀初頭に作られたとすると、その頃は 国造の制度はなかったので、明らかに誤り。ただ、相模国の郡司ともいうべき人の墓と考えられてきたから大事にされたのかもしれませぬ。

もっとも、この地方最大規模の古墳なので、地元の超有力者が葬られているのは間違いないですが…。

ひさご塚古墳を堪能した後、さらに住宅街を南下します。ひさごトンネルの出口から 300 メートルほど歩いたところにあるのが、浜田歴史公園。

一見すると、何の変哲もない公園に見えますが、歴史好きには興味あふれるスポットでした。

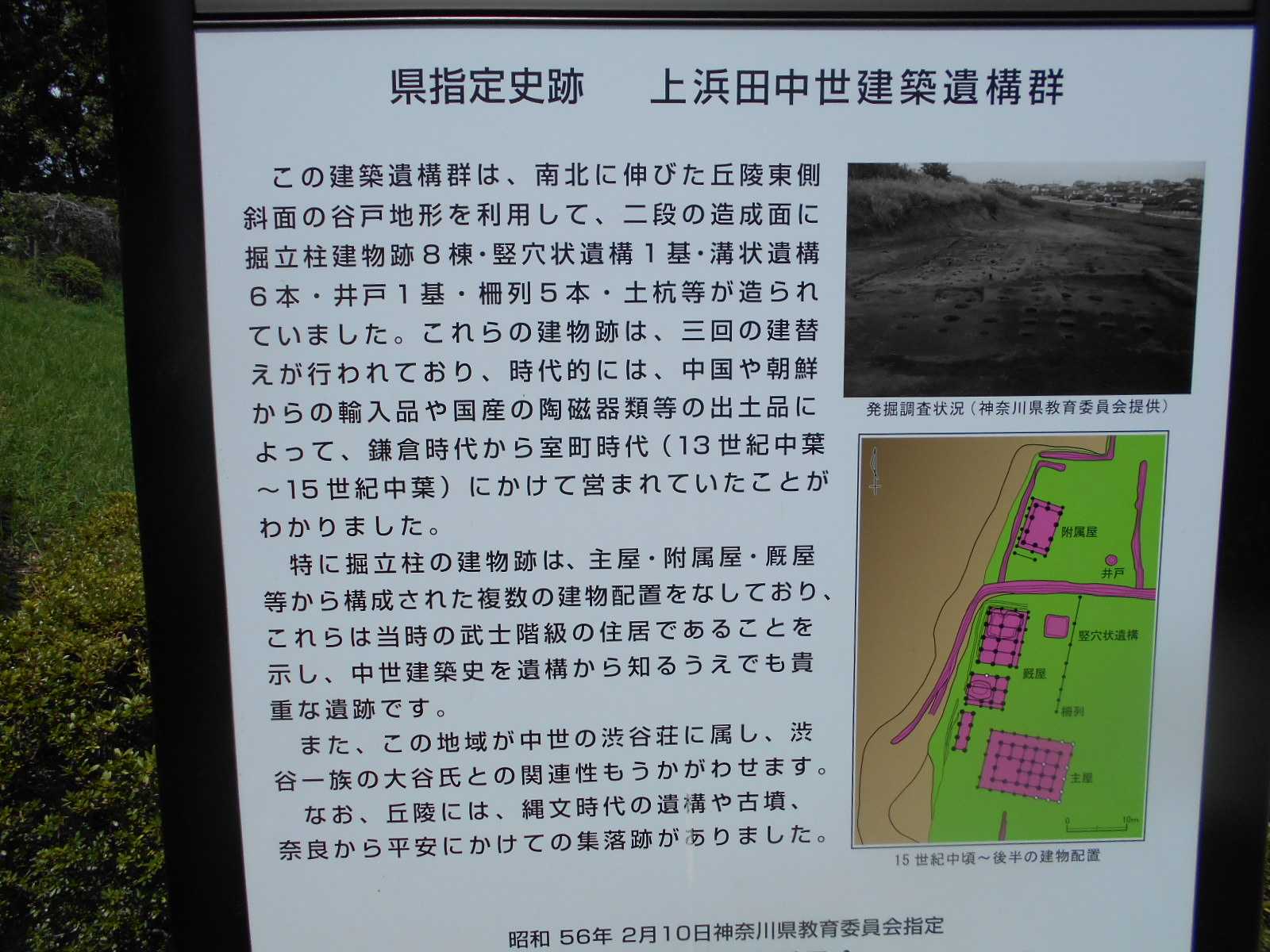

まず目に入ったのが、『神奈川県指定史跡 上浜田中世建築遺構群』の表示板。なんと、

中世の在地武士の居館跡の遺跡なのだとか。

鎌倉時代から室町時代における武士の住居跡の遺構とは珍しい。東京のような大都市だと、平地にある当時の遺構の上に多くの建物が建っていますからね。

むしろ中世の城跡のほうが、残っているかも。

公園内には、掘立柱と建物の跡が、色分けされたタイルで表示されています。

居館は、主屋に付属屋、厩屋などから構成されているそうですが、それぞれの建物が大きく、かなりの豪邸なのだとわかりました。

屋敷の周りは柵があり、井戸の場所も確認できたのですか。

解説板には、この屋敷の主は、当時この辺りを支配していた渋谷一族の大谷氏との関連が指摘されています。

後北条氏がこの辺りを支配する前の時代、この屋敷で、在地の武士たちがどんな暮らしをしていたのだろうかと妄想が膨らむのでした。

4.全国的に珍しい建物の配置があったという相模国分寺跡

来た道を再び戻って、いよいよ相模国分寺跡へ向かいます。

現地に立つと、広い芝生広場の中に、金堂の基壇や塔の礎石がポツンと並んでいるという既視感のある風景が…。

訪れるのは二度目だから当然なのですが、ほかでも見た記憶があります。

私は、関東地方の国分寺の跡地は何か所も訪れていますが、そういえば規模の大小はあれ、基本的に同じ景観かも。

もちろん、奈良時代に、全国的に同じ規格で国分寺を作ったから当然かもしれませぬ。ただ、国分寺の跡地の景観も、あまり変わらないような。

ただ、記憶をたどってみると、上総国分尼寺跡は、回廊や中門が復元されていたことを思い出しました。発掘調査で、柱の位置の確認が行われ、主要伽藍の構造を含めた全容が解明されたらしい。それで、建物跡の完全な復元が可能になったのですね。

国分寺跡の周りは、宅地化が進み、住宅地の中に広いサッカー場が出現したイメージ。歴史公園として整備するなら、当時の建物も一部復元してもらいたいと思うのでした。

…というのも、相模国分寺は、全国の国分寺としては珍しい建物の配置が見られるそうなのですよ。

(以下、 「 おもしろ歴史ウォーキング 相模・伊豆国編

」

に続く)

当時の相模国分寺には、高さが 65

メートルと、現在の京都の東寺の五重塔より高い、七重塔があったらしい。

現代でも結構な高さですから、当時の人たちは東京スカイツリー見上げるような気分だったのかもしれませんね。

大正 7

年に作られた村役場庁舎を活かした郷土資料館を見学した後向かったのは、相模国最古級の歴史を誇る有鹿神社。

この辺りは、鎌倉時代の武将・海老名氏の居館があったとされる場所なのだとか。

ただ、ネットでは、パンダとネギで注目を集めた神社として紹介されていました。

ご興味のある方は、是非、こちらをご覧いただければ幸いです。

「

おもしろ歴史ウォーキング

相模・伊豆国編

」

(参考)

目次より

第7章 歴史スポットは相模国分寺跡だけじゃない! 巨大古墳に中世の武士の館跡がてんこ盛りの海老名を歩く 神奈川県海老名市

1.七重塔がそびえたつ海老名中央公園

2.船つなぎ用の杭が育った伝説がある海老名の大ケヤキ

3.歴史好きがスルーするのはもったいない、ひさご塚古墳と浜田歴史公園

4.全国的に珍しい建物の配置があったという相模国分寺跡

5.京都の東寺の五重塔より高い七重塔があった

6.大正 7

年に作られた村役場庁舎を活かした郷土資料館がある

7.パンダとネギでも注目を集めた相模国最古級の有鹿神社

-

歴史ファン必見の観光スポットが満載! … 2023年01月12日

-

武蔵国トップの古墳があるさきたま古墳群… 2022年03月05日

-

のぼうの城・忍城の痕跡と市内随一の桜の… 2022年02月12日

お久しぶりです。コメントありがとうございます。

章としては、この倍のボリュームがありまして、ほかのブログでは文章制限に引っかかってしまいます。

その点では楽天ブログに感謝です。

一冊の本になっているので、作業はコピーとペーストが主体でそれほど負担はありません。

ただ、続けるのは好きでないと難しいかもしれませぬ。

今後ともよろしくお願いいたします。 (2021年01月24日 09時19分04秒)