全16件 (16件中 1-16件目)

1

-

動物「哀誤」について(1)※追記あり

ども、福田へたれです。いやはや、ナカナカ更新ができなくて、本当に申し訳ないです。本来なら、この時期だからこそ強行スケジュールで更新作業を進めなければいけなかったんですが、タイミングを逸してしまったことが今となっては悔やまれます。ただ、副業の方が安定してくるまでは、どうしてもそちらの時間を優先せざるを得ないので、申しわけありませんが今しばらくお待ちください。さて。捕鯨問題が異常な盛り上がりを見せている昨今、「動物愛護」視点での捕鯨反対という意見がかなり多く見受けられますね。http://plaza.rakuten.co.jp/fuguchanincanada/例えば、↑のブログでは批判コメント封殺で、調査捕鯨をバッシングしています。僕も2つの記事に「もっと調べて書くべきでは?」というコメントを入れさせていただきましたが、一晩経ったらキレイに削除されていました。書かれている事柄は、穏やかそうに見えるのですが、動物愛護のことに関してはヒステリックで、なおかつ底の浅い知識を「真理」と思い込んでいるせいで、他の意見や更なる情報の精査が行われていないという、まあ、動物愛護方面に方々に多い無いようでした。こういった方々は、なぜか「私たち人間はこんなに残酷なことを、動物に対してしているのですよ! ムキーッ!!」って感じでお怒りのご様子です。まあ、わからなくも無いんですよ、そういう感情を抱くのは……。ただ、それってあまりにも短絡過ぎませんか……?確かに、人間の生活というものは、多くの犠牲の上に成り立っています。ひと昔前のツマンナイ映画(この辺の突っ込みは無しの方向で)でも似たようなことをいっていたと思うんですが、そういうことを誰かに言われない限り、実生活でそのことを思い出すことも無いでしょう。まあ、そんなもんなんですよ。人間の罪悪感なんて……。ですが、逆にその罪悪感を一生意識し続けて生きるというのも、かなり間違っています。なぜなら、人間も、動物も、植物も、全ての生き物の生は何かの犠牲の上に成り立っているのですから、その罪悪感を人間だけが負う必要もありません。犠牲というと語弊があるかもしれませんが、その関係を言い換えるなら生態系という言葉になるでしょう。人間だって、例外ではありません。本来なら、その輪の中に組み込まれるはずの存在なのです。しかし人間は、現在はその輪のかなり外側にいます。それは一体なぜでしょうか?その原因は、文明であったり、産業であったり、科学であったり、宗教であったり……思いつくところはいろいろあります。ですが、それらが人間を自然から完全に切り離すことはできないことに、多くの人が気づいていないようです。なぜなら、人間自体も自然の恩恵を受け、自然の猛威に畏怖を抱きながら生きているわけですから、完全に自然から切り離しようも無いわけです。繰り返しますが、人間はその他の多くの生き物同様、様々なものの犠牲の上に成り立っています。ただ、その犠牲の量が他のものよりもはるかに多く、地球にもその犠牲を求めている事が問題になってきています。人間の活動が大きくなりすぎて、人間の営み自体にも多くの影響を与えてきているのです。そのことは適切に研究され、人間の自助努力で改善されるべき問題なのですが、そのことに異を唱える人たちがいます。その一つが動物「哀誤」団体です。「哀誤」としているのは、哀しいくらいに誤った活動だと、僕が感じているからです。彼らはいいます。人間のしていることは間違っている、野蛮で残酷だ……と。しかし、残念なことに、その考えもまた間違っているのです。例えば、現代では、実際に家畜を屠殺することを目にすることはありません。スーパーでパック詰めにされた牛肉358グラムは、一年前はオーストラリアかアメリカか、どこかの牧場で草や飼料を食んでいたということを、今晩の献立を考えている方は意識などしてはいません。しかし、実際には膨大な数の人間の胃の腑を満たすために、同じく膨大な肉牛が犠牲になっているのです。このことに関して、僕は批判できる立場にありません。なぜなら、そのシステムに加担し、これからも依存せざるを得ない立場なのですから。この部分だけを取り上げると、人間というのは本当に罪深い生き物の様に見えます。しかし、その根幹になる捕食活動はどの生き物にも等しく存在しています。動物はもちろん、植物も大地の滋養を必要とします。大地の滋養の多くは動物の死骸であったりするわけです(無論、その他にもいろいろとあるのですけどね)。そうやって、様々な生き物が何らかの形で、何かを体に取り入れて生きています。どうしてそれを人間がすることだけ、責められなければならないのでしょうか?動物「哀誤」団体は、その問いには答えてくれません。ただ、「どんな目的であっても、○○○を殺してはいけない!」とヒステリックに叫び続けるだけなのです。確かに、保護されるべき動物はいます。彼らがいうところの「後世に自然を伝える」っていう意見もわからなくもありません。しかし、増えまくったミンク鯨をその中で論じるのは、かなり無理があるというもの。ましてや、膨大な畜産によって大きな環境負荷が懸念されるのであれば、その負荷を軽減させるために何らかの手を考えるというのが、人間が手に入れた進化というもの。そのために豊富な鯨資源を活用する事が、マクロな視点から見て大きな意味があるわけですが、その事に対して動物「哀誤」団体は批判の声を上げます。ですが、その声もやはり間違っているのです。なぜなら、彼らもまた生態系にかかわり、別の方向へ生態系を変えてしまうわけなのですから。それが果たして本当に正しいことなのか、彼らは一度自問してみる必要があると、僕は思います。追記:前述したサイトの管理人からメッセージをいただきました。大まかに内容を書くと、「知らないあなた方と討論・協議するつもりは無い」んだそうです。思うんですが、Blogを運営している以上、意見というものはネットに公開されているわけで、様々なコメントが書かれる可能性があるわけで、その中で自分の意に反する意見は封殺して、擁護するコメントだけを掲載するというのは、どこかの団体のようです。さらにいえば、何かいわれるのがお嫌なら、コメントもトラックバックも閉じて運営されればよいわけで、事実、そういった「閉鎖的な」Blogも、そちら方面には多数存在するわけです。まあ、僕がどうこう言うことではないのかもしれませんが、自分のいっていることに対して、根拠を担保できないのであれば、もうちょっと調べてから書けばいいのではないかと思う次第です。

Jan 20, 2008

-

南極は誰の物でもない。鯨も誰の物でもない。

豪連邦裁判所、日本捕鯨船に操業停止命令 オーストラリア連邦裁判所は15日、同国が国内法に基づいて南極沿岸に設定した「鯨の保護区」で、日本の共同船舶(東京)の調査捕鯨船が操業しているのは違法だと動物保護団体が訴えていた訴訟で、訴えを認め、日本船の操業停止を命じた。 オーストラリアの動物保護団体ヒューメーン・ソサエティー・インターナショナル(HSI)が2004年、日本の調査捕鯨船がミンククジラ計428頭を殺したなどとして提訴していた。……なんというか、ここまで愚かなことを言い始めるとは思わなかったので、仕事中に思わず更新しちゃっている自分がいるわけなんですが、最近のオーストラリアの動きは常軌を逸しているように思える。先日の「日本の捕鯨船を『軍艦で』監視します」というアナウンスの時も、事態の収拾をどうするかをワクワクしながら見守っていたわけなんですが、今回はワクワクを通り越して呆れて果ててしまいました。日本の捕鯨船が調査捕鯨をする海域は、オーストラリアの領海ではなく公海のはず。しかも、南極は南極条約で科学調査の自由が保障されている場所なのに、自国の法律で操業停止だとか言い始めるなんて、どっちが「かんしゃく」を起こしてるのかと……。そう言えば、未だに捕鯨モラトリアムとか南氷洋鯨類サンクチュアリとかを持ち出して、調査捕鯨を批判している人がいますけど、そういったまやかし目を覚ますべきなんじゃないかと思う。あと、調査捕鯨は国際捕鯨取締条約(ICRW)によって認められている行為です。そのことを知らずに調査捕鯨に関わる人たちを罵倒する愚か者は、もうちょっと捕鯨問題をしっかり知って欲しいと思う(反捕鯨国や反捕鯨主義の団体も、その辺を学ぶべき)。そもそも、IWCって加盟国が鯨資源を持続的に活用するためにあるわけですよね?それを、よくわからない理屈や自国のメリットだけのために反故にするのは、IWCの存在を無視して自国の利権や自分達の主義主張のみを考えた暴走なのではないだろうか?鯨も、南氷洋も特定な誰かの物ではない。それをオーストラリアやイルカイダな方々は学ぶべきじゃないかと思う。

Jan 15, 2008

-

鯨を食べちゃいけないの?(5)

こんばんは、福田へたれです。再び更新が空いてしまいましたが、その間に世界ではいろんな出来事があったようですね。ザトウクジラの件、本当に残念ですね。外交の一手段として持ち出したことなのかもしれませんが、どうなるのかは予想がつきそうなものだと僕は思いました(結果論かもしれませんが)。そして、捕鯨関係でネットの中で話題になっているのはYouTubeにアップされている、「白豪主義オーストラリアと反捕鯨」という動画です(グロ注意)。この動画を観て、今回の調査捕鯨で一番ヒートアップしているオーストラリアは、捕鯨問題に口出しできるような国ではないような気が、僕にはしました。興味のある方は、是非観ていただきたいと思います。さて、今回は「鯨を食べちゃいけないの?」の5回目です。今回は、鯨肉の汚染について、ちょっと考えてみたいと思います。ネットの中でも「鯨の肉は水銀やPCBに汚染されていて非常に危険だ」とよく言われています。また、そのことを水産庁は消費者に知らせていないという意見もあります。そのあたりについての話です。さて、鯨肉と汚染について調べてみると、こんなページを見つける事が出来ました。このページは厚生労働省が5年ほど前に制作した情報で、資料はそれよりも古いものですが、大まかな参考になると思います。この表によりますと、確かに水銀やPCBの汚染が著しい鯨も存在することは事実のようです。しかし、基本的に流通している鯨は、南氷洋で調査捕鯨の際に捕獲されたミンク鯨が大半で、汚染度の高い鯨はほとんど出回っていないのです。したがって、多くの場合、口にできる鯨の肉に関しては、汚染度は少なく安全な鯨の肉なのです。ですから、鯨の肉全部が危険だというわけではないことを、是非理解していただきたいと思います。次に、汚染度の高い鯨に関してですが、基本的にハクジラ亜目と呼ばれるものに集中しています。この中には日本沿岸で捕獲できるイルカなどが含まれており、それらの水銀やPCBの濃度が様々な懸念を生んでいるようですが、このページの下のほうに、料理の仕方によっては汚染の影響を軽減することが可能であることが書かれています。また、食する部位によっても汚染度は違っていて、汚染度の少ない部分を食べるようにすれば、汚染の影響を減らすことはできます。最近、世間で騒がれている水銀汚染に関しては、面白い意見があります。それによると、鯨類の肉には鉄分やセレンが多く含まれており、それらが水銀を中和する働きをするため、騒がれるほどの問題にはならないということらしいです。確かに、マグロや鯨の食べすぎで水銀の中毒になったという話は、僕は聞いた事がありませんでした。その理由は、鯨の肉の中に含まれているそういった物質の効果なのかもしれません。でも、まあ、妊娠中の方やお子様は食べる回数を控えた方が、無難かもしれませんね。それ以外の方は、心配するほどのことはありませんので、是非鯨の肉を味わって観てください。先日、はじめてハリハリ鍋を食べましたが、鯨の赤身の味は格別で、食感もなかなかのものでした。少々手間はかかりますが、是非一度お試しください。最後に、僕が不思議に思うのは「鯨肉の汚染問題」を騒ぐ人はネットの中では多いですが、牛や豚などの畜産に対しての汚染を懸念している人の声が、とても少なく思えます。でも、googleで検索してみると、鯨やイルカの汚染よりも、豚や牛の汚染のヒット数がはるかに多く出てきます。この差がとても不思議なのです。牛肉はBSE問題が依然としてあり、豚肉は様々な病原菌を持っているようです。そして、その両方を育てるための飼料にも、大きな問題を抱えています。それでも、なぜか環境保護団体などが問題視することはほとんどありません(僕が知らないだけなのかもね)。皆さんは、どう思いますか?

Dec 29, 2007

-

科学的ってどんなこと?

こんばんは、福田へたれです。ちょっと更新が空いてしまいましたね。最近、久しぶりに通勤電車で本を読み始めました。理由は特に無いんですが、ふと読みかけの本の続きを読みたくなったんですね。なぜ人はニセ科学を信じるのか(2)という本なのですが、この本を読んでいて、ふと思い当たる事がありました。それは、「『創造科学』と『反捕鯨運動』って結構似てるんじゃないかなあ?」という、かなり漠然としたことなんですが、そのことについて自分なりに考えたいと思います。追記:もしよろしければ、コチラもお読みください。「鯨を食べちゃいけないの?」という記事はまだいくつか書きたい事があるのですが、今回は「創造科学」と「反捕鯨運動」という二つの存在と、その矛盾について書きたいと思います。まず、「『創造科学』とは何ぞや?」ということですが、かいつまんでいうと「神によって世界が創られた」という考え方(創造論)を科学的に正しいものだとし、それに基づいて考えて導き出される主張のことです。(詳細な解説はwikipediaを参照していただきたい)ここでいう神とは、聖書に登場する神(ヤハウェ)であり、他の宗教の神様ではありません。つまり「聖書の中にすべての真実があり、聖書の通り世界が生まれた」という日本人から見ると、ちょっと信じられない考え方です。それを信じる人たちは、現在一般的である進化論を否定します。「人がサルから進化した」という進化論的な主張を鼻で笑うわけです。「人間は神によって創られたはずだから、進化論側の主張は科学的ではない」とうような主張をするわけです。でも、そこには科学的な主張はありません。ここでいう「科学的」をわかりやすくすると、「しっかりとした証拠があり、そのことを否定する証拠がなく、何度でも再現するできること」です。進化論に携わる人たちは、様々な仮説に基づき、動物の進化を立証してきました。その中で、サルが人に進化したに違いないという結論を導き出したわけです。しかし、創造科学は違います。「それは聖書に書かれていないから科学的ではない」のです。さらに「科学者は常に間違えているじゃないか!」ということも付け加えます。一見、この主張は正しく聞こえますが、それは違います。何故なら、科学というのは、間違えを正しながら真実に近づいていくものなのですから。一方、創造科学というのは「結果ありき」の学問です。ですから失敗はありません。ただ、それが正しいという根拠も、まったく検証されないわけです。これが果たして科学的なものかという判断は、皆さんにゆだねることにしますが、この考え方はアメリカではかなり力を持った考え方だったりします。なぜなら、アメリカ大統領が「インテリジェント・デザイン論が学校で教えられることはよいことだ」なんて発言をするくらいです。さらにいうと、日本でもこの考え方を普及させようという動きがあるそうで、この動きがもし本格化すると、日本の学力低下に拍車をかけるのではないかと、個人的に心配しています。さて、この創造科学と反捕鯨運動に、一体どんな関連性を僕は感じたかというと、「○○は科学的ではない」という言葉を科学的なことを一切行わずに放つことでしょうか。例えば、オーストラリアの環境大臣が出演しているプロモーションビデオは、捕鯨反対を促してはいますが、その根拠は「素晴らしい動物」で「観光産業にもたらす金融的利点」があるから「クジラは、肉屋で食肉として吊るされるより、海にいた方があらゆる意味で大変価値があることがお分かりでしょうか?」と発言しています。ですが、彼らが食用として日々消費している畜産と、クジラの「素晴らしさ」の違いは特にありません。また、彼らには観光産業としてクジラを活用することはできますが、それが日本の捕鯨を否定する根拠にはなりえません。さらに「クジラが海にいる価値」は確かにありますが、食料としての存在より、観光資源としての存在に意味があるという根拠もありません。彼らは日本の調査捕鯨を「科学的ではない」といいます。しかし、彼らもまた科学的な考察なしに、日本の調査捕鯨を否定して、観光資源としてのクジラの価値を主張しているわけです。一方、「科学的ではない」とされた日本の調査捕鯨はどうでしょうか?多すぎるといわれている鯨の捕獲数も、調査を行う(この調査の必要性は日本捕鯨協会のFAQにわかりやすくまとめられている)上で必要最低限の捕獲数。また、食用に利用される理由も、IWCで定められている規則に準じて行われていることに過ぎず、反捕鯨国や反捕鯨団体の言うところの「虐殺」などでは決して無い。対して、そういった主張をする反捕鯨国や反捕鯨団体は、それらの調査を行わず、「彼らの調査は信用ができない」という主張を繰り返すのみ。仮に、日本の調査捕鯨に不足した部分があるとしても、日本は証拠となる鯨の数を調査し、資源として不足していないかを検証し、データを元に数を考慮して捕獲可能な鯨の数を割りだそうとしているのです。さて、どちらが科学的なのでしょう?……これらの考えは、僕の主観でしかありません。ただ、思うことを、もう一つ付け加えさせていただきます。仮に科学だと主張するのなら、その反証のために必要なのは、圧力や妨害工作ではなく、あくまで検証作業では無いだろうか?それに対して「創造科学」は様々な方面から圧力をかけ、進化論を追いやろうとし、そして反捕鯨主義は調査捕鯨を中傷し、さらには危険な妨害工作さえ辞さないようです。その行動で、一体どんな事柄を科学的に実証できるのでしょうか?僕には、全くわかりません……。追記:↓こちらでは、反捕鯨主義とキリスト教との類似点が話題になっていました。反捕鯨は「キリスト教的価値観論理」と繋がっているかも。読んでいて、ひょっとして同じ事を感じているのかも、と思いました。コメント欄でプロテスタントの方が暴れていますが、ああいったふるまい自体がキリスト教的だと思わずにいられないのは、僕だけでしょうか?

Dec 23, 2007

-

鯨を食べちゃいけないの?(4)

ども、福田へたれです。昨日、2ちゃんねるのニュース速報+ででていたニュースだったんですが、ナガスクジラが定置網にかかって、陸揚げされたそうです。ナガスクジラは、絶滅危惧種に指定されている鯨で、もう絶対に食べられないはずの鯨なんですが、定置網にかかった場合は、死亡している場合に限り一定の手続きを経ることで、陸揚げする事が許可されるそうで、今回は700万円の値段がついたそうです。ナガスクジラの肉は、とても旨いと評判のお肉。いやあ、是非食べてみたかったなぁ……(特に尾の身のあたりとか)。こんなニュースが流れると、いろんな人が騒ぎ出すんじゃないかと思います。捕鯨に反対の国や、捕鯨に反対な人たちは「なんて残酷な!」というかもしれません。でも、砂浜にうめたり焼却処分にするよりは、美味しくいただいた方が僕としてはいいのではないかと思ってしまいます。さて、今回は引き続き「鯨を食べちゃいけない」といわれている理由について考えてみたいと思います。今回は「鯨を捕るのは残酷な行為だ」という批判についてです。そういえば、wikipediaにも「人道的捕殺問題」なんて項目がありました。なんでも、「鯨を捕る際に、苦しい思いをさせてはいけない!」んだそうです。とりあえず、そのあたりについて考えてみたいと思います。正直に言うと、僕はこのあたりの話を聞いて、とても偽善的なことを感じてしまうんですね。どんな捕り方をしても、最終的には僕らの食料になるわけですから、苦しませてしまうのはやむをえないと思うんです。確かに畜産関係はそのあたりの距離もシステム化されているわけですから、短時間で処理できるでしょう。しかし、それは「人道的見地」ではなく単純に「効率」だ考えた方が理に適っているではないでしょうか?牛や豚が長い時間苦しむような処理の仕方では、後の生産にも何らかの支障が出てしまうでしょうから、一瞬に処理できるような仕組みを作り上げただけでしかないように思えます。仮に、本当に人道的見地から、そのシステムを作り上げたとするならば、それは偽善でしかないでしょう。そう僕は思います。「人道的捕殺」が騒がれている一方で、スポーツハンティングの需要は依然としてあります。例えば「キャッチ・アンド・リリース」が定着しているバスフィッシングなども、これに入るのではないかと思います。釣ったブラックバスを湖に放し、何度も釣るわけですから、ブラックバスにもかなりの傷やストレスを負わせることになるはずです。しかし、バスフィッシングは「人道的捕殺」の問題では扱われていません。また、時々YouTubeにアップロードされている、オーストラリアのカンガルー狩りの動画(削除されちゃってますが)をみると、「人道的捕殺」なんて全く守られてないようです(凄惨な動画なので内容は書きません。見たい人は探してください)。こういった話はネットの中を探せば色々と出てきます。ですが、「人道的捕殺」という言葉を用いられることが多いのは、何故か捕鯨などが多いのです。そういえば、何故か日本が行う捕鯨を、外国のサイトでは虐殺的なニュアンスで語られている事が多いように思えます。何故、「人道的捕殺」という概念が捕鯨に用いられているのか?何故、「人道的捕殺」という概念を無視した狩猟が存在し、無視されているのか?このあたりの二重基準的な発想は、何処から来るものかは定かではありませんが、ただ、ここに二重基準があるということは確かなようです……。「鯨は○○(まあ、好きな言葉を入れてください)な動物だから、大切にしなきゃダメなの」というコトを、一部の人たちが言っているだけのようです。で、日本人が鯨やイルカを捕るとなると、女優を動員して反捕鯨プロモーションビデオを作ってインターネットで公開したりします。また、国の偉い人が「鯨はすばらしい生き物で、それを調査といって捕る日本人はとんでもない」的なことをいって、日本語字幕をつけてネットに公開します。でも、そういう人たちは、イルカや鯨以外の動物に関わる問題に関しては、何か行動を起こすことは多分無いでしょう。何故なら、それは彼らに別の思惑があるからではないかと、僕は思うわけです。

Dec 19, 2007

-

鯨を食べちゃいけないの?(3)

ども、こんばんは。福田へたれです。前回の記事で、このBlogの更新も10回目だったようです。すっかり忘れていました。まあ、でも、まだまだ僕は鯨のことを大して知りませんので、色々考えながら鯨のことを(ていうか「鯨を食べることを」ですが)考えながら記事を書いていきたいと思います。先日、ニコニコ動画で、ノルウェーやアイスランドの捕鯨の様子をおさめた動画を拝見しました。あの動画自体、とても残酷に映るのですが、これもまた人の営みなのだと考えると、とても興味深いものにも思えました。船の上に乗せられた鯨が、船員たちの手でテキパキと解体されて、最後には大きな赤身のブロックに分けられて、ずるずると運ばれていくのをみていると、鯨たちには申し訳ないのですが、そのお肉がやはりおいしそうに思えました。余計なお世話かもしれませんが「ああ、あのお肉、どんな料理になるんだろう?」なんてコトを、ちょっと思いました。さて、今回は「鯨を食べちゃいけないの?」の3回目です。今回は、ネットの中の様々な場で見かける「鯨なんてマズイ肉なんか食うな!」という理由について考えてみたいと思います。彼らが言うには、「鯨の肉なんて、硬いし、臭いし、ゴム食ってるみたいだ。こんなの喰うなら牛肉食えばいいじゃないの」ということらしいのですが、本当に僧なんでしょうか?ちょっと考えてみたいと思います。多分、こういっている人は2パターンいるんじゃないかと思います。一つは、「実際に食べてそう感じた」という人。もう一つは、「実際に食べた人の話を聞いて、そのまま話している」という人。現在、鯨の肉が食べられている状況から考えると、「実際に食べた人」は、「伝聞で話している人」よりもはるかに少ないと予想されます。特に、ネットの掲示板に書き込んでいる人たちのメインストリームに属する人たちの場合、圧倒的に「伝聞で話している人」が多いように感じます。何故なら、そのほとんどが「硬い」と「臭い」の二つに集中していて、他の表現があまり見られないことと、多くの場合「昔、給食で食べたんだけど」的な頭がついている場合が多く見受けられるからです。それらの人には、「鯨=昔は給食で食べられていたもの」と受け入れられているのかもしれません。でも、地域差もありますが、それはかなり昔の話で僕が小学生の頃(25~30年ほど前)には、鯨の竜田揚げを給食で食べている人はほとんどいなかったんじゃないかと思います(少なくとも、僕にはその記憶がありません)。余計なお世話かもしれませんが、僕より上の年代の方々が、掲示板で「鯨なんてまずいものを!」と書き込むような暇があるか、少々疑問に思えます。また、「鯨がまずい」と言っている方々は、鍋やおでん、ベーコンやさらしくじらの味に関して、全く評価をしようとしません。赤身の刺身や焼肉の話も出てきません。出てくるのは、鯨のカツか竜田揚げくらいなものです……。皆さん、鶏のから揚げをご存知ですよね?多分、給食でも出たと思うのですが、食べるときには冷え切っていて、硬くなかったですか?味付けも、辛かったりしませんでしたか?僕個人の私見ですが、給食で出される揚げ物に、期待しちゃいけないって思うんです。鯨の肉であろうが、鶏の肉であろうが、給食で出されるものは食べることには冷え切っていて、硬くなっているものなんですよ。それを、鯨のせいにしては、鯨がかわいそうです。うそだと思ったら、揚げたてを食べてみてください。きっと美味しいと思いますよ。また、どのような動物の肉も、基本的には何らかの風味や特徴があるものだと思います。馬肉にも、羊の肉にも、豚肉にも、鶏肉にも、牛肉にも……、当然鯨の肉にもです。ファーストフードの様に味でごまかさない限りは、その肉の風味は、その肉独特の味わいを与えるものだと思います。それを風味と感じるか、臭みと感じるかは、味覚の問題でしかありません。例えば、コーヒーやビールの味わいを考えてみてください。コーヒーやビールを最初に飲んだ時「苦い」って思いませんでしたか?でも、それが大人になるにつれて「旨い」と感じるようになってくる。恐らくそれと同じコトなのだと思いますが、いかがでしょうか?結局、「鯨なんてマズイから喰うな」といっている人は、鯨の肉を食べた経験が少ないか、食べたことの無い人なのではないかというのが、僕の個人的な意見です。まあ、本当にマズイと感じている人には、無理にとは言いませんが、食べずにマズイなんていっている人は、是非一度、鯨のお肉を食べてから感想を聞かせていただきたいものです。

Dec 17, 2007

-

鯨を食べちゃいけないの?(2)

皆さん、こんばんは。福田へたれです。前回は「ハリハリ鍋喰いたい!」ってな書き出しだったんですが、今晩のおかずは鮭のミルク煮(勝手に命名)でした。いやあ、冬場の汁物って本当に旨いですね!そういえば、毎年、大晦日に仲間内で鍋をやるんですが、その会場というのが屋外なんですよね。メチャメチャ寒い中、ポトフや海鮮鍋をやるわけなんですが、そういえば鯨のお肉を入れたことはなかったなぁーと、思い出したわけですよ、鮭のミルク煮をすすりながら。今回、嫁さんが鯨のお肉を、色々と楽天経由で購入したようなので(共同購入で、かなりお安く買えました! 共同購入はねらい目ですヨ!)、ちょっとだけ仲間内でも食べてみようかと思います。さて、今回は前回に引き続き、どうして「鯨を食べてはいけない!」といわれるのかについて、考えてみたいと思います。前回は、「鯨は数が少ないから食べちゃダメ」という意見について、「実は数が増えている鯨もある」ということを書きました。だから、捕る数さえ管理していけば、問題ないのではないかと僕は思っています。今回は「鯨は素晴らしい生き物だから、捕るなんてとんでもない!」という意見があることについてです。YouTubeの動画でも、オーストラリアの偉い人が、そんなことを言ってました。でも、それって本当のところはどうなのか? まあ、そんな話です。「鯨=素晴らしい生き物」っていうい考え方は、いろんなバリエーションがありますね。例えば、「鯨=賢い生き物」という意見。例えば、「鯨=かわいい生き物」という意見。例えば、「鯨=神秘的な生き物」という意見。等など、いろんなバリエーションがあると思います。それらの意見は、誰がいいだしたのかは僕にはわかりませんが、結構いろんなところで聞かれる意見だと思います。現に、WDCSという団体のサイトには、以下のような内容があります。以下、引用です。WDCSの慈善活動による狙いはクジラ目動物を守り、保全することで、これにはクジラの個体と共にその種が含まれます。いかなる理由があろうとも、この自由に動き回る、繊細で人懐っこく、賢い動物を監禁することは本質的に残酷です。クジラやイルカを監禁することは健全な教育、科学、保全などの目的には何にも役立ちません。現在世界中で何千頭ものクジラ達が監禁されています。クジラやイルカの「芸」を観ることが自然を尊重する心を育てたり、この素晴らしい動物の理解を深めたりする手助けになるとは思いません。それどころかあなたが観ているのは、人間に抑制され、コントロールされた動物なのです。※ボールド部分、僕が編集しました。……とっても鯨やイルカのことを大切にしているのだなぁと、感心してしまうわけですが、でも、どうして鯨やイルカたち「だけ」なんでしょうか?この慈悲の深さを、どうして他の生き物全般に向ける事が出来ないのでしょうか?以前引用させていただいた、捕鯨ライブラリーにありますクジラやイルカの知能というページから、ちょっと引用させていただきます。以下引用。まず指摘しておかなければならないのは、70種類以上ある鯨類の中で、その知能が研究されているのはバンドウイルカなどほんの数種の小型鯨類であるという事である。シロナガスクジラやミンククジラなどのヒゲ鯨や、マッコウクジラのような大型歯鯨について、その知能が研究され、それが人間に近い事が実証されたり、それを示唆するような事実が見つかったという話は聞いたことがない。しかし、例えばグリーンピース・オーストラリアが1992に発行した"Are whales almost human?"と題したパンフレットでは記述の対象をイルカに限定せずに鯨類全般のこととして「疑いもなく知能が高く・・・」と書いている。チンパンジーの知能が高いからといってメガネザルの知能も同等のレベルにあると思い込む人はいないと思うが、鯨類に関しては「イルカは賢い」-> 「鯨類は賢い」->「鯨を食べるのは人食いと同様な野蛮な行為である」とメチャクチャな飛躍でもって論旨が発展して、捕鯨という漁業 -漁業自体は反捕鯨国も含めて世界中で行われているごく普通の行為だが - を特別に罪悪視して抑圧する有力な論拠に使われているのが現状である。※同じくボールド部分は僕の編集です。……結局、たいして知能に関しては調査が進んでいないわけわけですね。にも関わらず、かの有名なグリーンピースがそのような喧伝していたことを根拠に、そういう意見が溢れかえったということのようです。まあ、この意見だけではクジラの持つ知性についてわからないので、さらに引用をさせていただきます。例えばバンドウイルカの脳は約1.6キロと、人間の1.5キロに近く、見かけも人間のものにけっこう似ていなくもない。ただ、脳の絶対重量や体重との相対比率については、知能との相関はないようである。アジア象の脳は人間のものより5倍重いが、人間より賢いという兆候は全く見られないし、バンドウイルカの5倍近い重さの脳を持つマッコウクジラに、より高い知能を示唆する行動が観察されているわけでもない。〈中略〉鯨類の祖先が陸上の哺乳類で、6500万年から7000万年前に海での生活を始めた事は、今日ではよく知られていると思う。陸上哺乳動物において、脳の新皮質の最後の進化が始まったのは5000万年程前と考えられているが、鯨類の祖先はそれよりはるか以前に海へ移ったために、同じ哺乳類といっても、現世の陸上哺乳類とは違い、新皮質の層の数が6つではなく5つしかなく、構造もはるかに単純であるなど、質的な違いも大きい。また、海中という、視覚から入ってくる情報だけでは不十分な環境で生きているために、音波を発して、その反射波から周囲の状況を把握するエコーロケーション(Echo location)という機能が発達しているため、音波の処理に必要な箇所が発達して、このような比較的重い脳を持つに至った、と考えている学者もいる。というわけで、イルカの脳は見かけに反して質的にはかなり人間のものと違い、人間に匹敵する知能の存在を万人に納得させる決定的な材料は、今のところない、のである。※同じくボールド部分は僕の編集です。長くなるので、中略してあるのですが、その中に動物の体重に占める脳の重さの比率が一覧になっているのですが、それから考えると、人間よりもネズミのほうが高いんですよね、その比率が(人間が2.1でネズミが3.2)。……ちょっとビックリしました。本当は、このサイトの引用をさらに続けたいのですが、それの問題がある気がしますので、引用はこのくらいにしておいて、僕がそのページを読んで感じたことを書こうと思います。「クジラが賢い」や「クジラはかわいい」などの意見は、結局のところ人間の側が「そうであってほしい」と希望していること(さらにいうなら人間のエゴ)なのだと、僕は思います。まず、かわいいというのは、既に受けての嗜好の問題です。僕もイルカはかわいいと思いますし、鯨はすごい生き物だと思います。でも、同じように、鯨もイルカも「美味しい」と知っています。結局、「かわいい」も「美味しい」も嗜好の問題なので、片方を否定するのはどうなんだろうと思うわけです。同様に、犬も猫もカンガルーもウサギもガチョウも、愛でる人と食べる人が存在することは、否定しちゃダメなんですよ、嗜好の問題なんですから。また、「鯨は賢い」という意見にしても、結局のところ人間につかまってしまう程度の知能しかないわけですから、残念ながらそれを理由に「食べちゃダメ」だというのは、正直どうなのかと思います。例えば、野生の動物を扱ったドキュメンタリーで、ライオンがガゼルを捕まえた後で、「やっぱオマエのこと食べるのやめるわ、かわいそうだし」なんていっちゃうことが無いように、つかまったイルカを「賢い生き物だから殺すな!」というんのも、不自然な話なんですよ。その考え方は、「食べる」という選択と同様に、エゴによって「生かす」という選択されているわけですから、それ以上に正当な理由が無いのであれば、同等の価値しか無い意見ではないかと思うのです。最後にもう一度、捕鯨ライブラリーから引用させていただきます。同じ知能レベルである事が明白な他国の人間に対して、文化的背景に基づく社会・経済上の制度の様々な違いに難癖をつけ、自分たちの制度が世界の標準や理想であると強弁し、時にはそのような口実から経済制裁や軍事的対立にまで発展させる一方で、鯨類の知能レベルについての怪しげな巷説を盲信し、ヒステリックなまでに鯨類を保護する政策をとり続け、しかも自分たちの鯨観に基づく政策を世界中に強要しなければ気が済まない国々を見る時、なにか病んだ精神のようなものを感じてしまうのは、私だけであろうか。……いえ、僕もそう感じます。

Dec 16, 2007

-

鯨を食べちゃいけないの?(1)

え、こんにちは。福田へたれです。さすがに12月ですね。晴れていても風が強くて寒いです。こんな日の夜には、鍋をつつきながら酒でも呑みたいと思うわけです。もちろん、ここでいう鍋とはハリハリ鍋なんですが、残念なことに僕は未だにハリハリ鍋を食べた事が無いんですね。で、年末の休みにでも思い切って食べてみようかと思っています。もう今から楽しみです。今日は……、取り合えず酒だけにしておきます……。さて、今回は「なんで『鯨を食べちゃいけない!』っていわれるのか?」について考えてみたいと思います。最近では、確かに鯨のお肉を食べる機会はとても少なくなってきました。人によっては、一生食べることのない食べ物なんだと思います。でも、だからって「鯨を食べてはいけない」といわれてしまうのも、正直どーなのかと思います。で、なんでそういわれてしまうのかをちょっと考えたい次第です。まず、一番最初にいわれそうなことは「数が少ないから」だとおもいます。でも、本当に鯨の頭数は「食べちゃいけない」といわれるほど、少ないのでしょうか?ネットの中をいろいろのぞいてみたのですが、少なくとも「食べちゃダメ」といわれるほど少ないわけではないと思いました。例えば、捕鯨問題に詳しい捕鯨ライブラリーのミンク鯨の資源量のページには、こんな事が書かれていました。以下一部引用です。〈前略〉1970年代後半、日本の大隅博士は南氷洋のミンククジラは捕獲の対象となる成体だけでも40万頭はいると推定していたが、反捕鯨派科学者のリーダー的存在であるシドニー・ホルト博士(Sidney J. Holt)による推定量はたった2万頭というものであり、実際に大規模な調査を行って検証する必要があった。そこで、IWCが1974から始めていたIDCR(International Decade of Cetacean Research、国際鯨類調査10年計画)の一部として南氷洋のミンククジラの資源量の調査が開始した。この調査によって、ミンククジラの数が極めて豊富な事が判明し、商業捕鯨モラトリアムが採択された1982年にもIWCの科学委員会はミンククジラは捕獲を続けてもなんら問題ない豊富な種であるとして、資源状態に関わらずにすべての対象鯨種の捕獲を禁ずる包括的モラトリアムの必要性はない、と結論していた。当時の推定資源量は30万頭程度であるから、シドニー・ホルトの推定量がいかに荒唐無稽なものだったかがわかる。 〈中略〉IWCの科学委員会の1971年におけるミンククジラ推定資源量は15万頭から20万頭であり、その後の研究でも本格的捕獲開始前の資源量はこのレベルらしいから、シロナガスなどの大型種が減った事によって豊富なエサを得たミンククジラが、その短い妊娠周期も手伝って飛躍的に増加したという仮説がある。実際、1940年代以降、ミンククジラの成長曲線の変化は体長が大型化している事を示していて餌の摂取状態が良くなったことが伺え、また、性成熟年齢が下がったこともこれと整合している。〈後略〉現在、日本が捕鯨対象の中心に考えているミンク鯨に限っていえば、捕鯨モラトリアム以前から豊富に存在していたようです。日本捕鯨協会のQ&Aでも、南半球のミンク鯨はかなり豊富(76万頭→現在再評価中)であることが記されています。現在、再評価をしている最中だそうですが、それでもかなりの頭数がいると考えても間違いでは無いでしょう。ということは、別に食べてもかまわないくらい数の多い鯨は存在するんです。では、どうして「鯨は数が少ない」と語られているのでしょうか?それは多分、「そういうことにしてほしい」人たちがいるっていうことなんでしょうね(この話もまたいつか……)。

Dec 16, 2007

-

鯨は旨くてヘルシーだ

おはようございます。福田へたれです。こんな素人が書いているBlogを読みに来てくださり、ありがとうございます。読みに来てくださった方々に、少しでも役立つような記事を、少しでも多く書けるように努力していきたいと思います。前回は「『食文化』とはなんぞや?」という話を少し書きました。僕の結論としては「実際に食べている人がいるんだから、鯨を食べるのは日本の食文化です」ということなんですが、皆さんはどう思われましたか?実際に鯨のお肉を味わったことの無い方々には、「そんなこといわれても、食べたこと無いんだからワカラナイよっ!」っていわれちゃうかもしれません。ネットの中のとあるサイトで拝見したのですが、そこでも「若い人の中では鯨は食べるものではなく見るものだ(意訳です)」なんてことが書かれていました。ひょっとすると、食べたことの無い方々も、そう思っているのかもしれませんね。でも、それは鯨を食べられなくなってから、鯨との関係が変ってきただけなんじゃないかと思うわけです。仮に捕鯨モラトリアムが実施されなかったとしたら、鯨との関係も違っていたこととも思います(このことに関してもいつか書きます)。食べたことのなかった方々は、単に食べる機会をのがしていただけです。この記事を読まれていたら、きっと何かの縁だと思います。一度、鯨のお肉の味を試してみてください。お口に合わなければ、それは仕方が無いと思います。誰にでも、好みはありますから……。さて今回は、鯨のお肉について、もうちょっと掘り下げたいと思います。旨いとか、美味しいだけでは、食べるメリットなんて少ないかもしれませんからね。鯨のお肉の特徴を、僕も勉強したいと思います(※鯨肉の汚染に関しては機会を改めて掲載します)。あまり口にできないこともあって、鯨のお肉について語られることはあまり無いように思います。とりあえず、よく知られていることは、「戦後は貴重な蛋白源として鯨を食べていた」ということです。でも、それ以外に何か特徴的な部分を知っている人は、あまり多くは無いと思います。僕自身も、それ以外のことは大してよく知らなかったので検索してみました。こちらのページ(うわ、こんなオトクなベーコンがあったなんて……、買い逃した!!)の中ほどに、「鯨の栄養価」という題の表があります。それによりますと、鯨のお肉はビタミンB1の含有率では鶏肉・豚肉・牛肉に劣っており、ビタミンAの含有率では鶏肉の半分(それでも豚肉の倍近い数値)に留まっています。ですが、エネルギーやコレステロールなどの値は他のお肉よりも少なく、脂質に関しては圧倒的に少ない値を出しています。また、たんぱく質の量の多く、魅力的な食材だとお分かりいただけると思います。表の下には、鯨のお肉に含まれるほかの栄養成分について書かれていますので、ぜひお読みください。この表を見ると、もうひとつ気づくことがあります。それは、牛肉の数値です。もう、現代人には欠かすことのできない牛肉ですが、脂質やエネルギーの量が非常に多いという部分に、ちょっと問題を感じました。現代人の消費カロリーは少なくなっている一方で、摂取するカロリーはとても増えています。そのため、肥満傾向にある方々が大勢いらっしゃるわけです(僕を含めてですけどね)。でも多分、そのことは皆さんご存知のことと思います。でも、牛肉を核とした肉食の多いの生活から、逃れられない人も多くいます。特に、若い人や忙しい人は、その傾向が強いでしょうね。その原因の一つには、ファーストフードの氾濫があると思います。中でもハンバーガーは「スーパーサイズ・ミー」をご覧になるとわかると思うのですが、かなり多くの問題を抱えた食べ物ではないかと思うわけです。スーパーサイズ・ミー 通常版(DVD) ◆20%OFF!昨今、メガフードと呼ばれる巨大な食べ物が増えてきていますが、そのきっかけを作ったのはマクドナルドでした。ただでさえ脂質やカロリーの高い牛肉を、頻繁に摂取すれば、簡単にメタボリック体系になるでしょう。若干、ファーストフード批判的な記事になってしまいましたが、要は摂取する量の問題なのかもしれません。バランスよく、様々な食品を食べていけばいいだけのことなのでしょう。その選択肢の中に、鯨のお肉という新しい選択肢をくわえることで、食生活も変ってくるでしょうし、健康の問題も少しは少なくなるのではないかと思うわけです。もっとも、今の日本では、鯨のお肉を日常的にに食べることは、正直に言えば無理でしょう。毎日とはいわなくても、「じゃあ鯨でも食べに行こうか」と気軽に言えるような値段で、鯨のお肉が売られるようになってほしいと僕は思っています。

Dec 16, 2007

-

鯨料理と食文化

ども、福田へたれです。ご存知の方もいらっしゃると思いますが、このBlogは「楽天アフィリエイト」を利用しています。このBlogをご覧になった方が、このBlogのリンク先から鯨のお肉をお買い上げ下さったり、宿泊先や高速バス旅客機の予約などをして下さったりすると、僕はその料金の数パーセントを、楽天ポイントという形で皆さんから受け取ることになります。アフィリエイトを利用している理由は、単純に自分のモチベーションを高めるということもありますが、そのポイントを利用して、僕が鯨のお肉を食べたいと思っているからです。現在、鯨のお肉の流通量は本当に少なく、売値も高価で、なかなか食べる事が出来ない存在になってしまっています。でも、このお肉を誰かが消費していかないと、消費は増えていきません。何時までたっても大した流通量も無いまま、高いだけの珍味になってしまうんじゃないかと思うんです。それじゃいけないと、僕は思うわけです。ですから、僕は、このBlogで鯨のことを少しでも多く書いて、興味を持っていただいて、消費につながっていくといいなあと思っています。そのために、僕自身も鯨をなるべく多く食べて、食べて感じたことを誰かに伝えられればいいと思っています。このようなことを書くと批判されるかもしれませんが、とりあえず書きました。前置きが長くなりましたが、今回は、以前ちょっとだけ書いた話を掘り下げたいと思います。「鯨を食べることは食文化なのか?」ということについての話です。まず「食文化」ってなんでしょうか?いや、そもそも「文化」ってなんでしょうか?ちょっとwikipediaの「文化」のページから引用してみます。衣、食、住などの日常生活に関わる慣習や習俗、さらにそれを支える芸能、道徳、宗教、政治、経済といった社会構造まで文化の幅は非常に広く捉えられてきた。イギリスの人類学者エドワード・タイラーは、上述のようなものに加え、人間が社会の成員として獲得したあらゆる能力と慣習が文化に含まれることを指摘している。また、タイラーは単独の要素よりも様々な文化要素の複合に着目し、それらが全体として文化を構成すると主張している。上記の内容を噛み砕いて考えると、「生活に関するあらゆるものが文化である」と解釈していいと思います。需要と供給があって、それを生み出し消費する仕組みがあるなら、それは文化と考えてもいいでしょう。生み出されてからの時間や、需要の量は、文化とはあまり関係ないと思われます。つまり、食文化というものは、食生活に関わるあらゆるものをさしているのではないかと僕は考えてます。おせち料理も、幕の内弁当も、コンビニ弁当も、ファーストフードも、ご当地ラーメンも、駅の立ち食いうどんも、カップめんも、スナック菓子も、典型的な朝ごはんも、冷凍食品も、老舗のこだわり蕎麦屋も食文化の一端を支えていると思います。……もちろん鯨を食べることもです。戦後に普及した鯨料理であろうが、ファーストフードであろうが、宮廷料理であろうが、日本人が食べてきたものは、全て日本人の食文化なのだと思います。ただ、その成り立ちを考えると、重要なものか否かは出てくるのではないかとも思います。例えば、ファーストフードの典型的なものである「ハンバーガー」は、外国から入ってきた料理と仕組みを持ち、原材料のほとんどを外国に依存している状態です。利便性とコストパフォーマンスから、今ではなくては成らないものとなりましたが、本当に大切なものかと問われると、僕はそうではないと思います。逆に鯨料理は、この国で生まれたものが多く、この国の人たちが鯨を捕獲することで現在は成り立っているのです。僕は、そちらの方が大切な食文化なんじゃないかと思うわけです。「鯨を食べる」ということは、何故か世界中でバッシングされています。「賢い」とか、「かわいい」とか、「尊い」とか、「素晴らしい」とか……、いろんな言葉で鯨を賛美し、それを食べる日本人を「残酷で野蛮だ」と批判します。でも、ちょっと待ってください。そういう批判をしている人たちは、どんなものを食べているのでしょうか?フォアグラを食べることって、残酷じゃないんでしょうか?カンガルーやワニを食べることは、残酷じゃないんでしょうか?ウサギを食べることは、残酷じゃないんでしょうか?そもそも、畜産というシステムも、生命を殺すために育てるわけですから、考えれば残酷なものじゃないんでしょうか?でも、それらのことに関しての批判は、あまり多くありません。……残酷であることや、野蛮だということは、誰が決めることなのでしょう?本来、人間という生き物は残酷な存在です。食べられるものは、どんなものでも食べて、命を保っているのが人間なんです。生きているもので、食べられるものは、全て食べ物なんです。それを忘れている人が多いんじゃないかと思います。例え自分が食べないとしても、食べる人を侮辱するような行為は、それらの人々の食文化を否定し、人格をも否定する行為だからです。食べないなら、「僕は食べないけどね」っていうだけでいいじゃないですか。どうして、そこで「あんなものを食べるの? 残酷っ!!」なんて事まで言う必要があるのでしょうか?僕には理解できません……。おっと、すみません。考えはじめたらイライラしてきました。今回はこの辺にして、ハリハリ鍋を食べる夢でも見ようと思います。

Dec 15, 2007

-

どこで鯨のお肉は手に入るの?

ども、福田へたれです。このBlogの記事を書き始めると、無性に鯨のベーコンが食べたくなります。まあ、書いている時間や、ネタを考えている時間が夜だというのもあるんですが、焼酎やビールなんかと一緒に、鯨のベーコンを食べたくなるわけです。特に、楽天で鯨のお肉の検索をしていると、いろんな味わいが口の中に再現されたりして、思わずキーボードの上にヨダレをたらしそうになる有様で、いろんな意味で危険な状態だったりします。しかし、残念なことに現実にはそんなに簡単に口にできる値段でもなく、限られた機会にじっくりと味わうしかないわけです。もうちょっと気軽に口にできればいいんですが、それはまだまだ先の話のようですね……。さて、今回は「鯨のお肉は何処で手に入るか?」ってオハナシです。ときどき「鯨なんて誰も食べてないし、何処にも売ってないよ!」なんて意見をネットで拝見しますが、実は、結構身近に売っているものだったりします。でも、注意深く探さないと、見落としてしまうかもしれないくらい、わずかな量しか出回っていないようなのです。ま、そんな話です。魅しよろしければお付き合いくださいませ。まず、皆さんはご存知かどうかわからないのですが、実は近所のスーパーなんかにコッソリ売っていたりします。皆さん、知ってました?マグロの赤身の柵や、刺身の盛り合わせなどにまぎれて、本当に少しだけ、こっそり売っていたりします。チェーン展開しているスーパーマーケットなどなら、おいてある可能性は多分高くなるでしょう(地域差もあるかもしれませんが……)。僕が見た限りでは、おいてあるのはベーコンと赤身肉の場合が多いですね。時折缶詰なども扱っていることがありますから、缶詰コーナーもチェックが必要ですね。そうそう、スーパーなんかよりも鮮魚店があるのなら、そちらを当たったほうがいいかもしれません。次は、鯨料理を扱っているような飲食店を探すこと。居酒屋や、おすし屋さんなどで、運がよければ鯨のお肉を味わう事が出来ますし、検索エンジンなんかで「鯨料理専門店」なんて検索してみれば、結構簡単に情報が手に入ります。最近は、グルメ情報に特化したポータルサイトも多いですから、そういったサイトで探してみると、以外に近所で鯨料理を食べさせてくれるお店を見つける事が出来たりします。試しに調べてみると、名古屋駅から数分の位置に、いいお店を見つけました。ハリハリ鍋が手ごろなお値段で食べられるようなので、近々いってみようと思ったりします。ただ、やはり値段がお高いので、あらかじめ予算を伝えておいたりするといいかもしれません。お財布の中に余裕がある方だけオススメです。さらにお財布に余裕がある方は、食べに行くなんてこともアリかもしれません。前々回の記事で、捕鯨基地の話を書いたと思いますが、そこまで鯨のお肉を食べにいっちゃうわけです。その際は、以下のリンクを利用すると便利かもしれません。高速バスのご予約はコチラからどうぞ。旅客機の国内線のご予約はコチラからどうぞ。旅客機と宿泊のパックをご利用の方はコチラからどうぞ。以下、現地での宿泊先をお探しの際に参考にしてください。■北海道網走市の宿泊施設を検索■北海道函館市の宿泊施設を検索■宮城県石巻市の宿泊施設を検索■千葉県南房総市の宿泊施設を検索■和歌山県太地町の宿泊施設を検索■山口県下関市の宿泊施設を検索……とはいっても、やっぱり手軽に鯨のお肉を味わいたいという方は、是非こちらのリンク先からをご覧ください。高級で上質な素材からリーズナブルなものまで、様々な鯨のお肉がそろっています。是非一度食べてみてくださいね。では、今回はこの辺で。

Dec 15, 2007

-

日本人はいつから鯨を食べてたの?

こんばんは、福田へたれです。最近、2ちゃんねるや他のニュースサイトなどでも、捕鯨問題が取り上げられることが多くなりました。中には、一国の環境大臣が日本の子供向けに「鯨を捕らないで!」ってメッセージを収録した動画を、YouTubeなどに登録して、物議を醸し出したこともありました。でも、不思議なことですが、このあたりの話って、何故か日本だけが槍玉に上がっています。他にも捕鯨国はありますし、反捕鯨国の中でも捕鯨をしている国は実はあったりします。例えば、アメリカのイヌイット達がする捕鯨は「生存捕鯨(この辺の説明はまたいつか)だから問題ない」で、日本がする捕鯨は、場所を問わずに「商業捕鯨だからダメ」なんだそうです。商業捕鯨にしても、生存捕鯨にしても、その産業に関わっている人たちからすれば、自分たちの生活がかかっています。日本の捕鯨関係者だって、自分の命を賭して、自分たちの生活のために鯨を捕っているのです。イヌイットたちと、一体どんな差があるのでしょうか?それはさておき、今回は、日本人と鯨の関係について、ちょっと考えたいと思います。日本人は、一体何時ごろから鯨を食べ始めたのでしょうか?そのあたりから書いていこうと思います。wikipediaによると、日本人が鯨を食べ始めたのは縄文時代のころのようです。主に日本海側の能登半島周辺や、北海道の一部で行われていたようです。そのころは、沖合いに出るほどの航行術を持ち合わせていませんでしたので、沿岸までやってきた鯨を浜辺へ追い込むか、打ち上げられたものを食用にしていたようです。で、それからかなり時間がたって、多くの場所で鯨が捕られるようになりました。中でもアイヌの人たちは、トリカブトの毒を塗った銛で鯨漁をしていたようです。でも、このころ捕鯨は本当にまれなことだったようですね。本格的な捕鯨が始まったのは、それからしばらくしてからの事のようです。それでも、15世紀には鯨料理の記述がある文献が書かれていたようですから、それよりも前から食べられていたことと思います。江戸時代に入ると、様々な捕鯨方法や輸送法が開発されたようです。中でも紀州藩は、かなり進んだようで、紀州藩で生み出された技法が、様々な土地に伝わって、捕鯨が広まっていったようです。太地という場所のルーツは、この頃からあったんですね。このころの捕鯨は、藩の直営の事業だったようで、鯨漁師は優遇されていたようです。なんでも、「知行(どうやら領地のことのようです)」や「扶持(給与としてのお米のことです)」というものを与えられていたようです。もっとも、それに値するくらいのリスクを負い、鯨を捕っていたわけですから、当然なのかもしれません。このころ、鯨は様々なことに利用されていました。食料としてはもちろんのこと、骨は工芸品に、鯨油は殺虫剤に使われていたようです。血は薬に、糞から取り出された結石は、龍涎香という香料になるそうです。このことから観ても、日本人と鯨の関係が、かなり密接だという事が判ります。このころ、捕鯨をしていた国々は日本のほかにもありましたが、そのほとんどが鯨油とひげ鯨の髭を目当てにしていたもので、残りは廃棄されていたそうですから、比較すれば、どちらが鯨を知り尽くしていたかを理解できると思います。その後、幕末になると、近代捕鯨の技術が日本に入ってきます。最初からうまくいくものではありませんでしたが、試行錯誤した後に捕鯨法を確立し、遠洋捕鯨にも乗り出すようになりました。遠洋捕鯨に乗り出した理由は、近海で鯨が取れにくくなってきたことが原因で、その影響は江戸時代後期には出てきていたようです。捕鯨はいったん下火になりますが、それらの技術の発達によって遠洋捕鯨が可能になったことで、再び盛んになり、いくつもの企業がこのとき誕生しました。明治政府も「遠洋漁業奨励法」を出し、後押ししていたようで、さらには近海の出の捕鯨を制限する法令も出し、捕鯨の遠洋化に拍車がかかる状態になりました。その後、昭和になると、現在のような母船式捕鯨に完全に移行し、鯨のお肉は、戦後の食糧難の時代を乗り切るための貴重な栄養源となりました。私見ですが、恐らく現在の鯨料理の多くは、戦後に生まれたものだと思います。そして、その頃があるから、僕らが今、鯨のお肉を味わう事が出来るのでしょうね。話は変りますが、時々聞くことですが、「戦後の鯨料理なんか食文化なんていえない」し、「今食べられていないのだから、鯨は日本の食文化なんかじゃない」という意見があります。もし、そう思う人がいるのなら、是非考えてみてほしいのですが、「食べられていないのなら、なぜ楽天で鯨のお肉が買えるのか?」ということです。食べられていないのなら、食用としての鯨のお肉に、価値なんてありませんよね?なのに、高いお金を払ってでも、僕の様に食べたくて仕方が無い人たちがいます。また、今まで書いてきたように、鯨を食べ始めたのは、決して戦後に限ったことではなく、太古の昔から食べられてきたものなのです。僕には、食文化の定義はわかりません。ですが、多くの人が望み、記憶に刻んだ味というものは、その人たちが持つ文化といっても過言じゃないのではないかと思います。……ということで、とりあえず今日はこの辺で。

Dec 14, 2007

-

鯨のお肉って何処からくるの?

ども、福田へたれです。前回、鯨のいろんな部分のお肉を紹介しましたが、いかがでしたか?そういえば、牛肉や豚肉、鶏肉も細かく分ければいろんな部分のお肉があるわけですよね。でもって、それぞれあじわいが違う美味しい食材で、いろんな味わいがあるんです。そういう意味では、鯨も同じように様々な食材になって、豊かな味わいを食べる人に与えてくれます。この味わいを知る事が出来るのは、鯨を取る人がいてからこそで、僕らはそういった人に感謝しなくてはいけないでしょうね。今回は、そういった部分にスポットを当ててみたいと思います。Wikipediaによると、日本の捕鯨基地は現在六つあるそうです。■ 網走市(北海道)■ 函館市(北海道)■ 石巻市鮎川浜(宮城県)■ 南房総市(千葉県)■ 太地町(和歌山県)■ 下関市(山口県)※都市名をクリックするとGoogleMapに、アタマの■をクリックするとwikipediaの解説が覗けます。最近では、南氷洋に捕鯨船を送り出した下関や、オーストラリアの女優さん(この事件が起きる前まで、僕はこの人のことを全く知りませんでした!)が漁師さんたちとにらみ合った太地が有名だと思います。でもですね、有名か否かを問わず、この六つの捕鯨基地のおかげで、僕らは鯨のお肉をいただく事が出来るわけですから、これらの場所の方々には、本当に感謝しなければいけないなぁと思います。以下、各捕鯨基地方面のショップをご紹介します。新鮮な鯨のお肉に出逢えると思いますので、是非ご利用くださいね。■函館産は……ちょっと楽天では探せませんでした。■網走産はコチラ→オホーツク新世紀「網走蟹画廊」■石巻産はコチラ→食料品のひのや■南房総産は……ちょっと楽天では探せませんでした。■下関産はコチラ→グルメ食生活「フードライフ」■太地産はコチラ→紀州発! 鯨と旬魚菜 味咲

Dec 13, 2007

-

美味しい鯨料理

ども、福田へたれです。前回の記事の最後に、「鯨の缶詰でも買ってこようか」と書きましたが、缶詰とはいえ鯨の肉はなかなか見つからないもので、いろいろと探し回って、何とか見つける事が出来ました。見つけたのは「渋谷くじら屋 鯨の焼肉(多分そんな名前)」というもの。味はというと、タレの味が強くて肉の味がわかりにくいのですが、味がついたマグロの缶詰っぽい味でした。一緒に食べた嫁さんも、「お肉の味がわかんないね」といっとりました。でも、脂身の感じは魚には無いもので、なかなかいい感じでした。さて、今回は鯨の肉を使った料理についてです。……って、僕自身、ベーコンとかさらしくじらとか、どちらかというと食材をそのまま食べている感があるので、勉強のつもりで調べながら、鯨の肉の名前や料理のことなんかをちょっと書きますね。まあ、素人が書いているものですから、いろいろと間違いがあるかもしれませんが、多めに見てくださると助かります(参考はwikipediaなど)。■セセリ(さえずり):鯨の舌のこと。昔は関西のおでん種なんかに用いられたそうです。あと、さえずりベーコンですかね。【さえずり100g】「さえずり」とは鯨の「舌」刺身・おでん・ハリハリ鍋に”くじら”の珍味【楽天シニア市場】■尾羽毛(おばけ):尾びれのあたり。「さらしくじら」の材料になる場所。水にさらして酢みそ和えにして食べる。【さらし鯨70g】さらし鯨!”おばけ”あります!”くじら”のしっぽの皮を使用!本物の!ちりちりの!【楽天シニア市場】■尾の身(おのみ):鯨の肉で一番高いところがココ。霜降り状のお肉で、刺身やステーキなんかにするらしいです。【イワシくじら尾肉110~129g★★☆】尾肉(尾の身)★入荷!霜降りイワシ鯨の大とろ!クジラで一番おいしいところ!■百尋(ひゃくひろ):鯨の小腸のことらしいです。茹でて食べるそうですが、他にもモツ鍋などもあるようです。【百尋300g】鯨の百尋(ひゃくひろ)とは小腸の事!”くじら”の最高珍味■本皮:コロともいう。皮の脂を絞った残りのこと。セセリと同じようにおでんの中に入ったり、煮物などにもなるようです。鯨の本皮(刺身用クジラ本皮刺)サク100g■鹿の子(カノコ):あごからほほにかけて関節回りの肉で、霜降り状態のもの。お刺身やハリハリ鍋の中に入ったりします。ハリハリ鍋や刺身で食べる。なつかしの味 くじら肉(鯨肉) 鹿の子(かのこ) 100g■赤身肉:背肉や腹肉などの脂肪の少ない部位。カツやフライ、竜田揚げなどにされます。いい赤身肉は刺身でもいけますね。当然、煮物にも使えます。懐かしい鯨をお刺身で。赤身 乍(サク)(100g)焼き・揚げ・煮・ステーキ・鍋なんでもOK!■畝須(ウネス):ヒゲクジラの下あごから腹にかけて見られる縞模様の肉。ぱっと思いつくのはベーコンですが、しゃぶしゃぶにも使えるようです(想像しただけでヨダレが……)。【くじらの町 紀州太地から食卓へ】 お刺身用高級畝須(ウネス)(ブロック)ミンク鯨100g……いかがですか?いろんなお肉がありましたね。もちろん、それぞれのお肉に特徴的な風味があって、とても美味しい食べ物なんです。時々「鯨なんて肉は硬いし、不味くて喰えない」なんてことをいっている人がいますが、冷えた竜田揚げを一口食べたくらいでの感想なんでしょう。でも、本当は違います。旨いベーコンを一口食べれば、誰にでもわかっていただけると思います。……ああ、鯨のお肉観てたらおなかがすきましたので、今回はこの辺で。

Dec 11, 2007

-

僕が昔食べた、鯨の話

どうも、福田へたれです。前回は、僕がこのBlogをはじめたきっかけについて書きました。それをお読みになった方の中には、「今更鯨なんて食べてどうするんだ?」と思われた方もいるかもしれません。まあ、確かに今更なのかもしれません。でも、自分の心の中にある思い出に、今更も何もないと思いませんか?思い出して、ふと立ち寄りたくなる場所や、読みたくなる本、やってみたくなることに、「今更どうした」という言葉も、ちょっと野暮の様に思えます。それと同じように、僕は、今更、この鯨というものの周辺事情が厄介なのを知りつつ、鯨を食べたいといい続けたいのです。それは、自分の思い出でもあり、自分が大好きな味だと感じたからです。だから、まだまだ、鯨を食べる話を書きます……。さて、前回と若干かぶるところがあるんですが、今回は、自分が食べた鯨の話を書いていこうと思います。このBlogを書こうと考えてから、いろいろと思い出しているのですが、僕の育った時期が鯨を食べる習慣がなくなっていった時期(1982年からの捕鯨モラトリアムの影響で)だっただけに、本当に少なかったようです。それでも、それ以前にオヤジと一緒に食べたものが記憶にあってですね、そのことをふと思い出すわけですよ。まず、最初に思い出すのが「さらしくじら(尾羽毛)」ですね。発泡樹脂かプラスチックのトレーに入って、かなり安く売られていたようです。公団住宅に住んでいて、かなり薄給だった当時のオヤジが、かなり頻繁に食べていたようなので、すぐに手に入るようなものだったのでしょう。それを器に移して、上から辛子酢味噌をかけて食べてました。箸でつまむと、白くてきれいでふるふると揺れる感じがします。口の中に入れると、ぷるぷるで独特の食感が面白い食べ物です。次に、鯨のベーコンですね。これは食べたばかりなのですが、子供の頃は本当に安かったようです。発泡樹脂のトレーに、切れっ端がみっちり入って売ってました。これも、オヤジはかなりの頻度で食べていたみたいです。トリスの薄い水割りを飲みながら、付属のタレに辛子をちょっと入れて、そのタレをベーコンにつけて食べていました。ペーコンとはいっても、豚肉で作るベーコンとは違った脂身の味が、とても気に入っていました。ただ、先日食べたものとは明らかに印象が違ったような気がしています。当時食べたものは、恐らく鯨の種類が違ったのかもしれません……。ベーコンに関しては、さらに思い出深い事があります。当時、僕はとあるアヤシイ雑誌の編集業務に携わっていました。そこの社長が没落したヤクザみたいなやつで、やたら声だけはデカイという困った人なんですが、雑誌の締め切りが終わると盛大に「打ち上げ」をやってくれるんですよ。他にも事情は諸々あるのですが、それが楽しくてしばらく仕事をさせてもらってました。その打ち上げの席で、毎回鯨のベーコンが出てきていたんです。それが本当にいいベーコンで、旨かったことだけはしっかり覚えています。ただ年配の方々は、食べ飽きていたのかわかりませんが、よく残していましたので、のこったベーコンは全部僕が、責任を持って「お持ち帰り」しました。そのベーコンは、翌朝の迎え酒の時のつまみになったわけですが、自分で買ったわけでもありませんから、書くのが恐ろしいくらいに贅沢な食べ方をしていたような気がします……。あと、赤身やジャーキーも食べているはずなのですが、食感や味わいに関してはあまり覚えていません。恐らくそれは、僕が脂身をこよなく愛する人間だからかもしれません。でも、あれだけ味わい深い脂身をもっているわけですから、赤身やジャーキーも、きっと旨いと思います。うわ、なんかおなか空いてきたなぁ……。今回は、この辺で失礼します(さて、鯨の缶詰でも買ってこようかな……)。

Dec 9, 2007

-

鯨を食べて、鯨のことを考えたい。

はじめまして、福田へたれです。突然ですが、皆さん、鯨を食べたことがありますか?多分、若い人は食べたことはないでしょう。ご年配の方なら、過去に食べた事があるのではないかと思います。僕は、食べた事があります。というか、今日、近所のスーパーで買った、畝須ベーコンを食べました。魚のようでもあり、牛肉や豚肉のようでもある食感で豊かな味がする、とても美味しいものだと僕は思いました。ですが、味わえたのはたった25g(6切れくらいかなぁ?)でお値段は650円もしました。それくらいに値が張り、なおかつ珍しいものになってしまいました。他にも、子供の頃に食べたさえずり(舌)のベーコンやさらしくじら(「尾羽毛」ともいいますね)の食感のことを、時々思い出したりします。オヤジがトリスの薄い水割りと一緒に、それらで晩酌をしていたわけですが、それを横からいただいておりました。当時は近所の小さなスーパーでも手に入ったようですが、今では本当に手に入らないものばかりです。よくよく探してみると、コンビニの片隅で鯨の焼肉の缶詰が売られていたり、スーパーの片隅で赤黒くて不機嫌そうな色をした鯨の肉が、鮮魚売り場にあったりするくらいです。二ヶ月ほど前の話ですが、「天狗」という居酒屋(チェーン店のあそこです)で、鯨ベーコン(580円くらいだったかなぁ)に出会う事が出来、とても感動していたのですが、肉質が硬く、油っ気のないパサついたもので、贔屓目に見てもおいしいといえるものではなかったような気がします……。それらにしても、一般的な肉や魚に比べると高く、残念ながら、気軽に食べるというにはちょっと難しい食べ物になってしまいました。本当に美味しい鯨を満足いくまで食べるには、本当に数少ない鯨料理の専門店まで足を運ばなければならなくなったわけです……僕が子供の頃は、まだまだ庶民の食べ物であった鯨でしたが、今では庶民が忘れてしまった味の代表的なものではないかと感じざるを終えませんでした。でも、僕は鯨が大好きです。これからも食べたいと思います。まだまだ、いっぱい食べたいんです。だから、そんな話を、これから書いていこうと思っています。もしよろしければ、お付き合いくださいますよう、よろしくお願いします。

Dec 8, 2007

全16件 (16件中 1-16件目)

1

-

-

- パン!ぱん!パン!

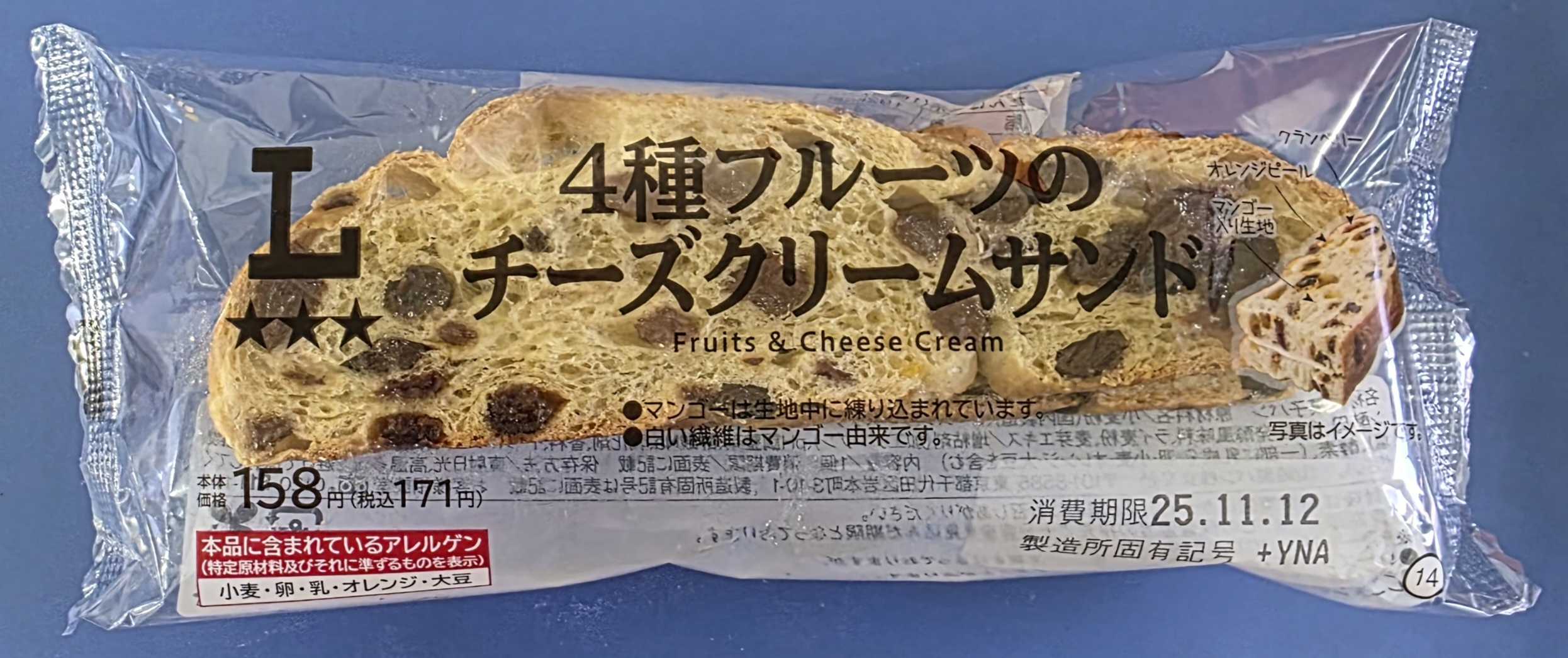

- 4種フルーツのチーズクリームサンド…

- (2025-11-11 22:14:49)

-

-

-

- 今夜のばんごはん

- 私は、大子でサークル会なので、うち…

- (2025-11-14 02:19:45)

-

-

-

- 食べ物あれこれ

- 11月20日19:59迄 半額★天然まぐろ ネ…

- (2025-11-14 07:26:27)

-