2020年10月の記事

全31件 (31件中 1-31件目)

1

-

【人から好かれたいと思うなら】

【人から好かれたいと思うなら】 明治大学教授・齋藤 孝氏の言葉から。《◆賞賛にははかりしれない力がある 「人と話をする時は、その人のことを話題にせよ。そうすれば、相手は何時間 でもこちらの話を聞いてくれる」。 これは大英帝国時代のイギリスで首相をつとめた著名な政治家ベンジャミン・ ディズレーリの言葉です。 この言葉の真意は、つねに相手に重要感をもたせよ、ということです。 社会人になったら、自己中心ではなく、他者中心で生きなければいけないので すが、そのとき大切なのは、前述したように相手に重要感を与えることです。 みえすいたお世辞は嫌ですが、心から賞賛し、認めてもらえば、これほどうれ しいことはありません。 人から好かれたいと思ったら、心から賞賛し、認めてあげればいいのです。 心から賞賛し、重要感を与えることは、人から好かれる黄金律といえるでしょ う。 ◆心が動くから賞賛が伝わる 相手に心からの賞賛を与えるには、それが自分の喜びになるようにシフトする ことが大事です。自分の心が動かなければ、心からの賞賛はできません。 版画で有名な棟方志功は、少年時代にゴッホの絵を見て「ワだばゴッホになる」 言いました。 「ゴッホになろうとして上京した貧乏青年はしかし、ゴッホにはならずに世界 のMunakataになった。」と草野心平が詩に書いています。 「自分はゴッホになる」というのはゴッホに対する心からの賞賛です。 「ゴッホの絵のここがいいね」などというレベルではまだ本当に心は震えてい ません。 「自分はゴッホになる」と言い切るところに棟方の心の震えがあらわれていま す。 ですからみなさんも、無理にほめようと思わないで、まず自分の心が動くかど うかチェックしてみましょう。 今の若い20代の人は心が動く様(さま)が見えづらい傾向があります。 品がよすぎて無表情に見えるので、年配の人たちからは、「いったい何を考え ているのだろう」と思われてしまいます。 感動をSNSにあげてもいいのですが、食べ物や風景の写真ばかりのせても 意味がありません。 それだけだと単純になってしまうので、もっと本を読んだり、映画を見て、 心震えた場面を文章化していくのです。 そうすれば、自分の中の文化の経験が増えていくでしょう。 無理にほめようとしなくても、心が動いた様子を相手に見せれば、素直な感じ が伝わって好感をもってもらえます。 ペットでも、体全体で喜びをあらわしてくる犬は、むすっとして愛想がない犬 よりもかわいいものです。 感情が読み取れない相手は不気味な感じで、なかなか好きになれません。》 (出典元:齋藤孝著 「齋藤孝が読むカーネギー『人を動かす』」創元社) * * * 人には本来、人から好かれたい・認めてもらいたいという気持ちがあります。 これは、人間社会の中で生きていくための知恵です。 その上で、大事なのは自分から好きになるかどうかが重要なことです。 好きになるというのは、心が動くということです。 棟方志功の場合、ゴッホの作品が好きだったことが、入り口です。 好きだからこそ、その作品に心が奪われるぐらい感動し、自分もゴッホのよう になりたいと思ったのです。 賞賛するには好きにならなければならない。 つまり、心が動いて感動してはじめて、本当の賞賛になるということです。 そして、それが自分の目標や、夢にもなっていくこともあります。 人から好かれたいというのも一つの欲ですが、これは次元の高い、精神的に 成長したいという向上心があるからです。 人から好かれたいと思ったら、相手をほめて讃えることができる心の持ち主で ありたいものです。 (by ハートリンクス)

2020年10月31日

コメント(0)

-

【自分の適性とは】

【自分の適性とは】 臨床心理士・すがのたいぞう氏の言葉から。《◆何でもやってみなければわからない 人には「向き不向き」というものがある、と言われる。 つまり人には適性と呼ばれるものがあって、多くの人は「これは私には向い ていない」とか「これは私に向いている」と考えているのである。 それは自分というものをある程度、把握しているからであろう。 中には、「自分の適性がどこにあるのかわかりません」という言う人もいる。 自分に対する把握(自己理解)があまりできていないからである。 しかし、「適性がわからない」というのは、「適性がない」ということでは ない。 そんな人でも、何をやってもダメだということはないだろう。 やってみれば、何でもそこそこできるという場合もある。 また、「向いている」と思っていたのに、実際にやってみると、自分には向い ていないことがわかる場合もあるから、案外当てにならないものでもある。 つまり、自己理解も、単なる思い込みすぎないこともままあるというわけだ。 たとえば、「人の上に立つのは向いていない」と考える人も多い。 しかし、それはこれまで人の上に立つことを避けてきた結果であるとも言え るのだ。 さしあたってそれは、「やってみなければわからない」ことなのである。 そして、「向いている」「向いていない」「向いているのか、向いていないの かわからない」という結論にしても、「いままでのところは」という条件を つけておいたほうが確かであろう。 内向的で人づき合いが苦手だから、営業の仕事などとてもできないと考えて いた人がいた。 彼は就職先で、営業マンとしての苦しい日々をスタートさせた。 しかし、そのうち徐々に慣れてくると、案外自分にも外向的な面があること を発見するのである。 そういうものである。 人には皆、苦手意識というものがあるが、いわゆる「食わず嫌い」と同じ原 理が働いている場合が多い。 機会と立場が与えられれば、いままで発揮されなかった能力が芽を出すこと も多いのである。 「自分には向いていない」と思い込んでいるのは、自分が避けてきた結果な のかもしれない。》 (出典元:すがのたいぞう著「こころがホッとする考え方」PHP研究所) * * * 自分にどんな適性があるのか、こんなことを一度は考え悩んだ方もおられる ことでしょう。 まず、「向き不向き」ということと「適性」というのは全く同じものではない ということを知っておいた方がよいようです。 向き不向きには、好き嫌いというものが大きく影響します。 しかし、適性というものには、その人の性格や考え方がかなり影響するもの といえるでしょう。 学校を卒業するとき、「自分は○○の仕事をしたい」と明確な目標を持つ人が います。このような人は、自己理解がしっかりできているからともいえます。 だからといって、自分にはどんな仕事がしたいのかまだわからない、という 人がすべて、自己理解ができていないとは言い切れません。 人には、個性というものがありますから、この違いはあって当然なのです。 大切なのは、自分の適性というものの先に、自分の可能性があるということ を知っておくことです。 自分が苦手だと思っていたことでも、いつのまにか得意なことになった経験 をした人は多くいます。 そのような人は、自分自身に内在する可能性を広げていったのです。 少なくとも、自分にはこの仕事は向いていないな、と思う前にその仕事から 得ることのできるメリットは何か、自分でもできるのではないか、という 意識を持つことが大事なことです。 自己理解に努めるのも大切ですが、自分の可能性を信じることも忘れては いけないことなのです。 (by ハートリンクス)

2020年10月30日

コメント(0)

-

【自分にご褒美をあげよう】

【自分にご褒美をあげよう】 精神科医・樺沢紫苑氏の言葉から。《◆ご褒美を「自分に先渡しする」すごい効果 自分にご褒美をあげることで、「苦しい」状況でも、モチベーションがアップ する。 まるで、子どもに、「お菓子をあげるから買い物に行ってきて」というような ものです。 「そんな子どもだましみたいな方法で、本当に効果があるのか?」と懐疑的な 人もいるでしょう。 この方法を、超一流のスポーツ選手もやっている、とすればどうでしょう。 アメリカ大リーグで大活躍し、数々の記録を残したイチロー選手。 彼は、大きな記録を達成したとき、自分へのご褒美として時計を買うそうです。 2009年、9年連続で200本安打を達成したときは、フランク・ミューラー の高級時計を購入しました。 また、2006年の第一回ワールド・ベースボール・クラシック(WBC)では、 日本代表が大苦戦を強いられるなか、高級時計を衝動買いしたとのこと。 その直後にチームは勝ち進み、見事優勝を勝ち取ります。 これには、「ご褒美の先渡し」のような意味があります。 優勝のご褒美を先に自分にあげてしまうことで、イチロー選手は「絶対に優勝 しないといけない」と、モチベーションを上げたのだと思うのです。 ここで重要なのは、いかにもモチベーションが高そうなイチロー選手ですら、 自分にご褒美をあげているということです。 いろいろなメンタルトレーニングを積み、常に高いモチベーションを維持する ために、日常の生活スタイルなどにも、万全の注意を払っていたイチロー選手。 その超一流の彼が昔から続けているモチベーションアップ法が、「自分にご褒 美をあげる」ことだったのです。》 (出典元:樺沢紫苑著 「感情リセット術」 知的生き方文庫) * * * 仕事はもちろん、やる気・意欲・モチベーションというのは、人から認められ 褒められることで、達成感、充足感など精神的な喜びを得ることができます。 精神的報酬というものです。 同時に、お金や物の報酬でも、精神的な報酬に置き換わるのです。 この報酬というのが脳の中のホルモンに刺激を与えて、頑張ろうという気に させるのです。 この仕組みを知っておくことで、自分自身が少し落ち込んだときでもなんとか 乗り越えることができます。 意欲、やる気という内面のことでも、ご褒美というきっかけによって、行動に 転じる力を生み出します。 生活をエンジョイしている人は、この自分へのご褒美をあげることを意外と 活用しているようです。 (by ハートリンクス)

2020年10月29日

コメント(0)

-

【怒りっぽい人の共通点】

【怒りっぽい人の共通点】 精神科医・禅僧 川野泰周師の言葉から。《以前、「モンスターペアレント」という言葉が盛んに語られました。 学校や教師にゆえなき要求を突きつけ、自己の正当性をいい立てるという、学 校現場を標的としたいわゆるクレーマーです。 クレーマーに特徴的なのは「自分にはこの権利がある」という、強い権利意識 ですが、それはきわめて自己中心的。常識の範囲外の権利を主張するわけです。 こうしたクレーマータイプの“人格”はけっして生まれつき規定されているわ けではありません。 幼少期から思春期(15歳くらい)にかけての人格形成に重要な時期に、どの ような人と接し、どのような環境で生育してきたかに因(よ)っています。 その間、自分の権利が満たされずに育ってきたことが、大きな要因となるので す。 自らの意志で物事を決定する権利を与えられることによる心の充足感や、心が 満たされるという経験が欠如することで、大人になってからも、「自分の権利 を確保しよう、そしてそれを発動しよう」と躍起になります。 過度な権利主張をするようになるのです。 人は自分で何事かを決める権利を与えられることで「自己効力感」を持つよう になります。 自己効力感というのは、たとえば、自分の判断(選択)は正しい、自分はこの 問題をうまく解決できる、といった自分に対する信頼感と有能感のこと。 自信の形成につながる要件といってもよいでしょう。 そしてこの自己効力感と自己肯定感は直結していて、セットとして考えるべき ものです。 権利を主張するのは自身のなさの裏返しです。権利をいい立てることで自信の ない自分をカムフラージュしようとするわけです。弱い犬ほどよく吠えるとい いますが、クレーマーの言動はそれによく似ています。 自分にあるはずの権利が侵害されている、というのがクレーマーの思いですが、 これは「被害者意識」です。 被害者意識が強い人は自己愛のゆがみ、偏りが強いとされています。 自分という存在が軽んじられることが我慢ならないのです。 ですから、軽んじられていると感じたら、怒りをあらわにします。 みなさんは、こんな光景を目にしたことはありませんか。 レストランなどで、「注文した料理がまだ来ないよ。まったく、いつまで待た せるんだ。こっちは客なんだ、早くしろよ!」と店内スタッフに怒号を浴びせ ている図です。 店内が混んでいれば料理が出てくるのが遅くなるのは自然です。 しかし、それを自分が軽く見られている、客としての自分の権利が侵害されて いる、と被害者意識が強い人は考えます。 クレーマーの典型ともいえますが、モンスターペアレントの怒りのメカニズム も同じです。 授業料をきちんと払っているのだから、わが子にはこの権利が認められてしか るべきだ、そうしてもらえないのは、権利の侵害じゃないか、と考えるわけで す。 ちなみに、このような歪んだ自己愛を有する人の特徴として、金銭のやりとり をそのまま人間関係の優劣に当てはめようとする傾向があります。 もしかすると、みなさんご自身にも、ちょっとしたことで怒りが込み上げてき て、それを相手にぶつけずにはいられない、という傾向に思い当たるフシがあ るかもしれません。 もしそうだとしたら、いつも自分を被害者の立場に置いていないか、一度、見 つめ直してみることが大切です。 「被害者意識」が自分のなかにもあることに気づく。 それがそこから抜け出す第一歩になるからです。》 (出典元:川野泰周著 「人生がうまくいく人の自己肯定感」 三笠書房) * * * もし、自分のまわりに何かにつけて、怒りっぽいなあ、と思える人がいたとし ましょう。 その人の性格はどんなタイプなのか、少し距離を置いて眺めてみるとあること に気づくかもしれません。 それは、その人の「自己効力感」と「自己肯定感」のレベルが低く感じられる ということです。 反対に、いつもにこやかで、理由もなく怒るようなことをしない人は、自己効 力感や、自己肯定感の高さを感じることができる人ではないかと思います。 自分の友人、知人に幸せ感を漂わせて生きている人の特徴は、自己効力感も 自己肯定感も、ともにハイレベルであるということです。 そのような人になるには、表情は柔和に保ち、物事は良い面を見るようにし、 人の話しには耳を傾け、感謝の念を持ちながら日々の生活を行うことです。 どんな心で毎日を送るかによって、性格も人生も変わっていくようです。 (by ハートリンクス)

2020年10月28日

コメント(0)

-

【どんなに忙しくても、心や感情に意識を向けよう】

【どんなに忙しくても、心や感情に意識を向けよう】 根本裕幸氏の言葉から。《頑張り屋で責任感の強い方ほど、ふだんから「もっと頑張れ」「もっとやれる はず」と、自分にいっぱいムチを入れているものです。 この状態は元気なときはいいけれど、なかなか長続きしにくいんです。 頑張ることも大事ですが、持続していくためには、ちょっとひと息いれること も忘れてはいけません。 ゴムひもだって、ずっと伸ばしていたら伸びきってしまいますよね。 これは、心も同じです。 頑張った分、休ませてあげないと、くたびれて元に戻れなくなってしまいます。 とはいえ、ひと息入れるタイミングを見はからうのは意外と難しいんですよね。 なぜでしょう。 自立した大人になればなるほど、どういうわけか、心で感じるより頭で考えて しまうことが増えるからです。 大人になると、「自分はどうしたいのか」「何が好きなのか」という気持ちを感 じるよりも、「どうすべきか」「何が正しいのか」を考えるようになります。 それが「大人として当然」と思うようになるんです。 ですから、心が「嬉しいな」「やってみたいな」と感じていても、頭が“正し さ”を優先して、ブレーキをかけていることが多々あります。 そうして頭と心が分離してしまうと、心が疲れてきて、SOSを発するように なるんです。 「ちょっと疲れてきた」「今日は早く帰って休みたいよ」「ストレスを発散させ たい」というように。 でもふだん、頭で考えることを優先して、心の声を遮断するクセがついている と、こうした心が発しているメッセージを受け取れないんです。 こうして、しんどいものをどんどんため込んでしまうようになっていきます。 大人としての「正しさ」を追求していけば、失敗はしないかもしれません。 でも、自分にとっての楽しみや喜び、幸せからは遠のいてしまい、心が元気を なくしていってしまうことも少なくありません。 で、気がつくと「私はいったい何をしてきたんだろう?」という思いにとらわ れる瞬間がやってきます。燃え尽き感もその一つです。 ここまで自分を追い詰めると、リカバリーするのに時間がかかりますし、心の 痛手もどんどん大きくなってしまうんですね。 ですから、どんなに忙しくても、心や感情に意識を向けてみるんです。 「こうすべき」という正しさを脇に置いて、心の声に耳を傾ける。 「今、自分は何を感じているのかな。自分はどんな気持ちなのかな」と。 ときには、ちょっと立ち止まって、自分を大事にする。 心に目を向けてあげる。今の気持ちを感じてみる。 たとえば、アロマの香りをかいだり、好きな音楽を聴いたりしながら、ちょっ とだけ一日を振り返ってみるといいんです。 日記をつけるのもいいかもしれません。 もし、心が怒りでヒートアップしたり、落ち込んだりしているときも、その状 態にまず“気づいてあげる”ことが大事なんですね。 “心の状態をそのまま感じる”ことは、自分を受け入れることにつながります から、安心感だけでなく、自分への信頼感を取り戻すことにもなるのです。 まずは、「今日はあれもできなかった」「これもダメだった」と自分にダメ出し するのをやめましょう。 むしろ、「よく頑張ったね、おつかれさま」と言ってあげましょう。 こうして一日にピリオドを打ち、気持ちを切り替えていくことが、心にストレ スをため込まない秘訣です。》 (出典元:根本裕幸・原 裕輝 共著 「感情をひとやすみ」 王様文庫) * * * 仕事で責任ある立場にある世代の方は、会社の規模に関係なく緊張感の伴う 毎日の連続だと思います。 緊張感、すなわちいつも考えているのです。 休憩のとき、コーヒーを片手にしては考え、お昼はランチを食べながら考えて います。 コロナ禍の時代が続くであろうと予測されていますが、働く人々の心の健康も とても大事なことです。 社員のメンタルケアに積極的な企業もありますが、最終的には個人レベルでの メンタル強化をしていくことが必要です。 そのためには、仕事のために使うエネルギーとなる、考えることと、自分の心 や感情のバランスをうまくとれる自分になることが大切です。 その日の疲れは、その日のうちに解消するという生活リズム、無理を続けない ゆとりを持った生活のあり方を心がけましょう。 (by ハートリンクス)

2020年10月27日

コメント(0)

-

【柔軟さとは部分に集中し全体を把握すること】

【柔軟さとは部分に集中し全体を把握すること】 臨済宗全生庵住職・平井正修師の言葉から。《心は思いのほか自在で柔軟なものだ――そう私が実感したのは修行時代の 料理でした。 それが良いことなのか悪いことなのか、十年に及ぶ修行の中で私がいちばん腕 を上げたのは、その料理かもしれません。 それまではずっと実家暮らしで、自分で料理をした経験などまったくと言って いいほどなかったのに、修行に入ると、「典座」と呼ばれる料理当番をしなけ ればならなくなりました。 通常で二十人くらいの(多いときは何百人分もの)食事の支度を毎日三度しな くてはなりません。 また、火熱はガスでなく薪を使用します。その火加減を会得するのもなかなか 難儀なことでした。 しかし、慣れてくると三つ、四つの作業が要領よく、同時進行でこなせるよう になってきます。 こっちで炒め物の野菜を刻みながら、火にかけた煮物の煮加減をチェックし、 背後でご飯の炊き上がる音を聞いて「そろそろだな」と感じる。 そういう複雑系の処理がしだいに可能になり、それにつれて先輩からの小言も 激変していったのです。 この点で、料理は複雑多様な段取り、プロセスを同時進行で進める高度な「建 築作業」に似ているかもしれません。 だから、料理が手際よくこなせるかどうかで、その人の事務処理能力や組織マ ネジメント能力、あるいは創造性やセンスまでがかなり正確に測れるのではな いかと私は思っています。 そのための必須要件が「五感」です。視覚や嗅覚などの五感をいつも敏感に 働かせ、感覚のアンテナをつねに張っていること。 たとえば、目の前のひとつの調理作業に集中しながら、同時進行している他の 調理作業の味や色や匂いや温度などにも絶えず気を配り、注意を払っていなけ ればならない。 そうでないと、料理という複雑な建築物をつくり上げることは難しくなります。 やがて私も、その五感を鋭く働かせられるようになりました。 自分の作業に集中しながら、コンビを組む後輩の米を研ぐ音、野菜を刻む包丁 の音など背中で聞くだけで、それがどの程度の水準なのか。 おのずと見当がつくようになったのです。 すなわち、ある部分に集中しながら、全体にも気を配るという、正反対の方向 へ向かう二つの心の作用がごく自然にこなせるようになりました。 そうことばで説明すると、何かたいそうなことのようですが、物事に習熟すれ ば、それが可能になる柔軟性を人間はもっているものです。 スポーツでも、すぐれたサッカー選手などは眼前のプレーに心を集めながら、 味方や敵の動きや配置、スペースのありかなど試合の全体像がつねに頭に描け ていると思います。 部分集中と全体把握。虫の目と鳥の目。 このいっけん矛盾する二方向への心の働きも、慣れてしまえばさほど造作がな いもので、それはつまり、私たちの心が、もともときわめて「やわらかく」で きていることの証拠と言えましょう。》 (出典元:平井正修著 「禅がすすめる力の抜き方」 知的生き方文庫) * * * 部分に集中することと、全体を把握することを私たちの人生にたとえると、 部分集中とは、今目の前のやるべきことをやること。 全体掌握とは、自分の人生の目的を持ち、目標を掲げて生きること。 こういうことになるのではないでしょうか。 和食でも洋食でも、何かの料理が完成されるためには、一つ一つの部分と なるものの集合体が、○○コースという名の料理になります。 一つの料理を完成するには、手順があります。 その手順を間違うと、美味しい料理は完成しないのです。 手順を間違えないようにするためには、五感の働きが必要になります。 五感の働きのもとになるのは、心です。 心が乱れていては、正しい手順で進むこともできないでしょう。 心は常におだやかに、明るく、謙虚に、感謝にあふれたものであれば、人生の 目的も果たすことができるはずです。 柔軟な心で過ごしたいものです。 (by ハートリンクス)

2020年10月26日

コメント(2)

-

【距離に耐える愛】

【距離に耐える愛】 渡辺和子さんの言葉から。《ある日のこと、アメリカに単身赴任して間もない夫の写真を持って、一人の 卒業生が訪ねてきた。 写真には友人であろうか、数人の男女と談笑している、その人の夫の姿があ った。 「よかったわね。現地にもお馴(な)れになったようで」という私の言葉に、 その人は険しい顔つきで答えたのだった。 「私がいないのに、こんなに楽しそうにしているなんて、許せないんです」。 親の反対を押し切って恋愛結婚をしてから、まだ一年にもならない妻の言葉に は、淋しさというより怒りがこもっていた。 愛するということはすばらしいことだと思う。 しかし、本気で愛する時、そこには必ず苦しみが生じる。 愛する者を持たない時の淋しさとは異なった、愛してしまったがゆえに味わう 淋しさであり、苦しみである。 自分がいないというのに、愛する相手が楽しい時間を過ごしていることに腹立 たしい思いがするという気持ちの中には、「私なしに幸せであってはならない」 という独占欲と、なにがしかの嫉妬もあるのだろう。 「私なしでも幸せそうでよかった」と思うことができるためには、相当の信頼 と愛が必要であろうし、私はそこに自立心を加えたいと思う。 “その人なしでも生きてゆける自分”をしっかり持っていることなのだ。 しかし、人間である限り、愛する相手を絶えず自分の手の届くところに置いて おくなど不可能であると知らねばならない。 かくて、一人でいられるということは、愛するために必要な能力となる。 「寂しさは、愛するためにある」という言葉は、矛盾のようで真実なのだ。 親の子に対する愛、夫婦、恋人、友人同士の愛においても、このような「覚悟」 が必要なのではないだろうか。 そのためにも、人間一人ひとりは別人格であり、相手は決して自分の所有物で はないという、一つの“思い切り”を持って生きることが大切になる。 「愛は解放する」という言葉を本の中に見出して戸惑った覚えがある。 愛している時、相手を縛りつけておきたいと願い、自分も相手に縛られていた いと願うものだとばかり思っていた時期が私にもあった。 それが、成熟した愛とは、縛る愛から、解放する愛へと成長することであると 気づき、自分で納得するのには、自分との闘いがあった。 「信じる愛」こそは、愛を持続させるために必須なのだ。 愛にも成長がないといけない。 それは、一体化を願い、相手の心の中、相手の世界を知り尽したい、という 愛から、徐々に脱皮してゆくことである。 相手に独自の世界を許し、別人格同士の間に必然的に生じる心理的、物理的 距離を認め、それに耐え、その距離を信頼で埋めてゆく愛ともいっていい。》 (出典元:渡辺和子著 「目に見えないけれど大切なもの」 PHP文庫) * * * 渡辺さんの語る愛は、通俗的な愛を含んだ知性をも包み込むような深くて 大きいものだと思います。 宗教者という立場がそう思わせるのかもしれませんが、特に信仰心があるとは いえない私でも、なるほどと感じることが多くあります。 人間は、相手を縛る愛が本当の愛だと勘違いする生き物です。 理性では、相手を縛ることはよくないとわかっていても、いちばん先に来るの は、相手を縛ろうとする愛です。 つまり、初歩的な愛というものなのかもしれません。 幼い子どもが、お母さんを自分が縛っておきたいというようなものです。 その初歩的な愛から、少しずつ成長していくことが、人間としての成長でも あるということです。 もしかすると、「愛にも成長がないといけない」というこの言葉に、ピンと こない人もいるかもしれません。 特に、若い世代では多くいるように感じます。 人間は高度な社会性を持っています。 自分に関わる人たちとの関係の中で、個々の立場に沿った愛のあり方が今の ままでいいのか、見つめ直すのも大切なことだと思います。 (by ハートリンクス)

2020年10月25日

コメント(0)

-

【才能は誰にでもある】

【才能は誰にでもある】 坪田塾塾長・坪田信貴氏の言葉から。《ご存知かもしれませんが、僕は2013年に『学年のビリギャルが1年で偏差値 を40上げて慶応大学に現役合格した話』(以下『ビリギャル』)を出版して います。 主人公のさやかちゃんは、最初に僕の塾へ来たときは、全国偏差値30以下、 成績は学年でビリだったのですが、そこから猛勉強して、現役で慶応義塾大学 に合格しました。そのいきさつをまとめたものです。 この本がベストセラーになると、多くの人からこう言われるようになったので す。 「彼女は、もともと才能があったんでしょ?」 どうやら人と言うのは、“才能の有無”を、安易に断定したがるようです。 でも、「才能」って、生まれつきのものなのでしょうか? 一部の人にしか備わっていない、特別なものなのでしょうか? それに対する、僕の答えは「ノー」です。 才能は、誰にでもある。 僕はいつもそう言っています。 しかし、この言葉を素直に信じてくれる人はとても少ない。 「そんなのはきれいごとだ!」と思う方もいるようです。 でも、そういう人たちは、非常にもったいないことをしています。 せっかく「ある」のに、手に入れようとしないのですから。 “ビリギャル”のさやかちゃんのような成績だった子どもたちが“一流大学” に合格するのを、僕はこの目でたくさん見てきました。 その僕が言うことを、ぜひ信じてください。 もう一度言います。才能は誰にでもある。 みんな、その才能をどう見つけたらいいのか、どう伸ばせばいいのかが、わか らないだけなのです。 自分の才能も、我が子や、教え子や、部下や、後輩の才能も。 そればかりか、多くの人たちはその才能を潰してしまうことばかりしている…。 このことにこそ、気づくべきなのです。》 (出典元:坪田信貴著 「才能の正体」 幻冬舎) * * * 坪田先生の塾に来た当時の、金髪ギャルのさやかちゃんは、聖徳太子のことを 「せいとくたこ」と読んでいたそうです。 そのさやかちゃんがなぜ、1年で偏差値が40も上がったのでしょう。 要約するとこうなります。 人にはやる気スイッチというのはない、というのが坪田先生の信念です。 ではどんな教育法を行ったのか。 ポイントは本人の動機付けです。 詳細には、動機付けは「認知」「情動」「欲求」の3つの行動です。 まず「認知」ですが、高すぎるハードルも本人の「認知」しだいで超える ことができるといいます。 たとえば、目の前に500ページの本がある。これを20日間で読み終えたい。 そのためには、1日25ページずつ読めば20日で終わりです。 25ページなら自分にもできそうではないか、さっそくやってみよう、と思う はず。 つまり、人間は「これなら自分にできそう」で、しかも「これはきっと人生 の役に立つに違いない」と思えたら行動に移すもの。 これが「認知」です。 次に「情動」。 情動というのは、パーンと感情が燃え上がってテンションあがるわ~、となる 状態。テンションが上がらないと続かないものです。 最後に「欲求」。 欲求は「本当に自分がそれをやりたいと思うかどうか」だといいます。 一時的な衝動からくるものではなく、計画的に実行できるようなある程度安定 した心理的エネルギーがここでいう欲求です。 流れをまとめると、 さやかちゃんは坪田先生にところに来て、出された課題をこなしていきました。 その過程で、自分はどれができて、どれができないかを「認知」しました。 そして、自分ができるようになると勉強がどんどん面白くなり、それに伴って 成績も上がり、「情動」が刺激され、さらにテンションが上がっていった。 さらに、さやかちゃんには「慶応に合格したい」「お父さんや先生を見返した い」という強烈な「欲求」があり、動機付けのエネルギーが持続した。 (さやかちゃんは、お父さんから「お前が受かるわけがない、塾にお金を払う のは、ドブにお金を捨てるもの。やめなさい」と言われたそうです。友達から は「さやかはもともとバカだったけど、とうとう頭がおかしくなった」と言わ ました。先生からは「お前が慶応に受かったら、オレは全裸で逆立ちして、 ここを1週してやるわ」と言われたそうです) これは実際にあった話なので、説得力はありますね。 それに加えて、私なりの分析ですが、坪田先生のさやかちゃんに対する接し方 です。これが何より最高にすばらしいと思います。 船井幸雄さんの「長所伸展法」ではありませんが、生徒であるさやかちゃんの 長所を実にうまく伸ばしたことが一番ではないかと思います。 まず、さやかちゃんに自分自身を「認知」させたことが大きいと思います。 幕末の志士を教育した吉田松陰も、違法に外国船に乗り込んだ罪で投獄されま すが、同じ牢屋にいた罪人たちに、文字や和歌を教えて学ぶ喜びを伝え、更生 させたといいます。 生徒にはすべて才能があることを信じ、その才能を見出した先生の教育力に 驚くばかりです。 (by ハートリンクス)

2020年10月24日

コメント(0)

-

【あなたは「あなた」を選んで生まれてきた】

【あなたは「あなた」を選んで生まれてきた】 ひすいこたろう氏の言葉から。《ある女の子は、骨がまっすぐに成長できない病気を患っていました。 体のなかに金属が何本も入っています。 今、わかっていることは、現代の医療では治療法がないということだけ。 この女の子が悲しむお母さんのためにもの語りを書きました。 その物語は、女の子がこの世に生まれ出る前のお話です。 ◎ ◎ 神様が、これから生まれる子どもたちにひとつずつ、プレゼントを配って います。それには、「お金持ち」とか「幸せな家庭」「健康な体」などと書か れています。 子どもたちは、自分の好きなものを神様からもらって生まれてきます。 その女の子は、ふと神様の足元を見ました。 そこには、神様が必死に隠そうとしているプレゼントがありました。 「それ、なあに?」女の子は神様にたずねました。 「これはね、とっても強い子にしかあげられないものだよ。これを受け取った 子はね、とっても苦しい思いをしてしまうんだ……。でも、誰かが受けとらな ければいけない、本当に強い子にしかあげられないんだ」 そのプレゼントには、「重い病気」と書かれていたのです。 それを聞いた女の子は、神様に必死にお願いしました。 そうやって女の子は生まれてきました。重い病気を抱えながら……。 ◎ ◎ その女の子は、悲しい顔をするお母さんにいつもいっています。 「私、強い子だから病気になったんだよ。だからお母さんが悲しまなくても いいんだよ」 実は、あなたの人生だって神様からもらったものなのです。 神様からもらった人生のシナリオは、一見、不幸に見えたり、つらいことに 見えたりします。 人生は一枚の絵なのです。部分部分で判断しても意味がありません。 一枚の絵として見れば、起きる現象はあなたの望む成長のためだと気づくはず です。》 (出典元:ひすいこたろう+ひたかみひろ著 「運命の流れを変えるしあわせのスイッチ」 王様文庫) * * * 人がその人として生まれてくる確率は、ジャンボ宝くじの一等賞が百万回連続 して当選するぐらいの確率だそうです。 ほんとうかどうかは別にして、とてつもない確率で今の自分が生まれてきた ということは間違いないようです。 つまり、偶然この世に生まれてきたのではなく、必然的に生まれてきたという ことになります。 生まれてくる必要性があったということです。 そう思えば、自分の命を大切にすること、他の人たちの命がいかに尊いことか が自然にわかってきます。 目の前におきた現象、今いる環境は自分の成長のために、何かを学び、何か 教えられることがあるから。 日々成長できる人になりたいものです。 (by ハートリンクス)

2020年10月23日

コメント(0)

-

【「ふつうである」という栄誉】

【「ふつうである」という栄誉】 衛藤信之氏の言葉から。《「ふつう」であることを見下すよう現代の風潮の中で、平凡な暮らしに幸福な ど存在しないと決めつけて、欲で、歩幅をつい広くしてしまう人は少なくあり ません。 そういう人の特徴の一つは、幸福や成功というものを世間的なイメージを通し てしかとらえていないということです。 いまの社会が認める成功しか自分の成功ではないと思いこんでいるのです。 だから、それを手に入れていない自分は負け組である。 負け組である以上、自分を愛することなどできない。 ふつうの自分が許せない……そう考えるのです。 先日、私たちのセミナーに来る若い生徒さんとのあいだにこんなやりとりが ありました。 「きみにとって成功のイメージってどんなもの?」 「そうですねぇ。欲しいものが買えるだけのお金があること。あとは、社会的 に名前が知られていること。有名になることかな」 「お金と名声。それがきみが考える成功の条件?」 「ええ、たぶん」私は少し考えて、次のようにいいました。 「僕の経験からいうと、そういう成功者の中に尊敬できる人物は思うほど多く はないものだよ。僕がほんとうにすごいと思い、尊敬にも値すると考える人は たとえば、真夜中の工事現場で誘導灯を振って、一生懸命にお孫さんに何かを 買うために働いているガードマンのおじさんみたいな人だったり。 あるいは何十年ものあいだ、子ども相手に笑顔で一個十円の駄菓子を売ってい るおばさんだったり。これといった趣味や道楽もなく、家族のために定年まで 黙々と自分の仕事をこなしているサラリーマンだったり」。 案の定、その若い生徒さんはポカンとした表情をしていました。 そう、私が挙げたのは、彼のものさしで測れば、成功者とはほど遠いイメージ の人ばかりです。お金もなければ有名でもなく、現代の価値観から見れば負け 組に属するような人々です。 しかし、その無名の人たちはお金には換算できない栄誉を持っています。 それは「ふつうである」という栄誉です。 平凡でありきたりな生活を当たりまえのように積み重ねている。 そのこと自体に彼らの栄光もあれば、幸福もあり、成功もある。 私はそう考えているのです。 ある奥さんは、毎朝毎晩、台所に立って家族のためにご飯をつくり、来る日も 来る日も掃除、洗濯を繰り返して、家族の健康と子どもの成長を夢見ている。 もちろん、社会から大きく評価されるわけでもない。 私が本当にすごいと思い、かなわないとも感じるのはそういう人なのです。 私はそういう人たちを「ちまたの癒しのヒーロー」と呼んで、ひそかに深い リスペクトを捧げています。》 (出典元:衛藤信之著「『ほんとうの幸せ』の見つけ方」サンマーク文庫) * * * 「ふつう」であることの基準はいろいろあると思います。 私たちの住む日本では、人々がどんな生活水準で生活し、生きているかという 情報は簡単に入手できます。 この意味では、外見的には標準であることがすなわちふつうということになる のかもしれません。 著者がいうのは、それも含めて日常の中に、ふつうというものがたくさんあり 小さくて見逃している、ふつうのことにもっと敏感であるべき、ということ だと思います。 まず、一人ひとりがふつうであることのありがたさに気づくことが大切です。 そのような、日々の生活にある小さなありがとうを、その都度感じることが 幸せにつながるのです。 ふつうであることに目を向けた、ライフスタイルに変えていきましょう。 (by ハートリンクス)

2020年10月22日

コメント(2)

-

【「与える」ことは成功の要素】

【「与える」ことは成功の要素】 スポーツドクター・辻 秀一氏の言葉から。《◆「与えよう」と考えるだけで、気分が良くなる。 成功の要素として、「与える」というキーワードが注目されています。 「成功するためには、まず与えなさい。与えれば与えられる」このような 意見もありますが、本書の「与える」思考は欲しいものを得るための方法論 ではありません。 人は「相手の喜びを自分の喜び」として感じることができます。 プレゼントをあげて相手が喜んでくれたら、それだけで自分もうれしくなりま す。プレゼントをあげようと計画するだけでも、なんだか幸せな気持ちになる のです。 ◆与える3原則 「感謝」「応援」「思いやり」 これが、私の考える「与える3原則」です。 「ありがたい」と考える。 「がんばれ」と考える。 「思いやろう」と考える。 ただ主体的に「与えよう」と考えるだけですが、自分から「与えよう」と 考えるだけで心の状態が整って、エネルギーが高まります。 お金や物を与えることが大切なのではなく、「与えると考える」ことが重要な のです。 与えるとすぐに何かが起こると期待する人もいますが、そうではありません。 「いいことをすれば、いいことが起こる」ということを言いたいのではない のです。そういった無責任なことを言うつもりはありません。 「与える」思考は自分の心を整え、「自分」という人生の試合に勝つための 基本となる成功思考です。 与えると考えることは、相手のためにもなりますが、何より自分のためになり ます。 大きな視野で見れば、「生きる」ことそのものが人間のパフォーマンスです。 「自分から与える」という主体的な生き方をしていれば、結果的に相手の人生 も豊かにしていけるでしょう。 質の良い仕事、質の良い人間関係、質のよい成果、質のよい人生を望むのなら 「何を」与えるのか、「なぜ」与えるのか、「どうやって」与えるのかという 認知的な思考から離れて、「ただ与える」と考える思考法を習慣化していきま しょう。 ライフスキルは「思考」です。 思考で自分を機嫌よくしてパフォーマンスを上げていく方法は、時間もお金も 道具も必要ありません。 いつでもどこでも、今すぐにでも始められます。 自分から与えてクリエイティブに生きる素晴らしさを、あなたもぜひ体感して ください。》 (出典元:辻 秀一著 「『与える人』が成果を得る」 ワニブックス) * * * ここでいう、与える3原則の感謝・応援・思いやりという、三つの特徴は すべて、心の作用です。 つまり、目に見えないものです。 目に見えないと実感が湧かない、という人もいらっしゃるかもしれません。 もちろん、目に見える形のあるもののほうがいいでしょう。 しかし、人には目に見えないものに、より精神的な価値を見いだす能力がある のです。 むしろ、目に見えないからこそ、より大きな意味を感じとることができるもの です。 さらに、この与える3原則の三つを伝えるのが言葉です。 理屈なしに、ただ「与える」ことを常に考えることが、豊かな人生をつくり あげていくことになっていきます。 (by ハートリンクス)

2020年10月21日

コメント(0)

-

【不安は消そうとせず、探さないでおこう】

【不安は消そうとせず、探さないでおこう】 臨済宗満願寺住職・永井宗直師の言葉から。《◆「安心」とは何か 誰もがさまざまな不安の心を持って生きています。 禅には、「達磨安心」(だるまあんじん)という公案があります。 達磨大師と弟子の神光(じんこう)との問答です。 神光がいいました。 「私の心はいつも不安です。どうか安らかにしてください」 すると達磨はこう答えました。 「よろしい、あなたの心を安らかにしてあげよう。では、その不安という心を ここに持ってきなさい」 こう命じられた神光は、しばらく自分の不安の心を探し求めましたが、ついに 探し当てることができませんでした。 そして、「心を出せといわれても、それを取り出すことはできません」 と答えたのです。 すると達磨はいいました。 「そうか、それでいいのだ。私はもう、あなたの苦しみを抜いてしまったぞ」 これで、この問答は終わっています。とても有名な公案のひとつです。 ◆幸せも不幸も「自分次第」 この公案はなにをいわんとしているのでしょうか。 それは、「不安という、その心を持ってこい」との問いに、自分の中の不安を 探してもそれを取り出してくることは、ついにかなわなかったという話です。 つまり、これは我々は「自分の中のもうひとりの自分を探し出そうとしてい る」ということではないでしょうか。 面白いたとえに「眼は眼を見ず」という言葉があります。 自分の眼を本当に自分で見ることはできないという意味です。 ですから、神光は「不安という自分の心を出せ」といわれても、自分の心を 取り出すことはできなかったのです。 神光はそこに気づいたので、不安から逃れることができたのではないかと わたしは解釈しています。 わたしたち人間は、いいこと、悪いこと、どちらも自分の心で受けとめて生き ていかねばならないのです。 「不安でしょうがない」といっている自分も、自分を外から見ている自分で あって、それは本物の自分ではないのです。 自分という概念が不安だと問題にしてしまっているのです。 生きていると、いやでも幸不幸、たくさんの経験をしますね。でもどう考えて も結局は納まるところにしか納まらないのが現実ではないでしょうか。 自分を不幸にするのも幸せにするのも、すべて自分次第なのです。 それを、まるで他人事のように、いつまでも外ばかり探し求めていては、幸せ は見つからないと思います。 自分の眼は自分では見えないのですから、不安を探そうとする心をやめてしま えば自ずと安心も見えてくるのではないでしょうか。 また、この公案からは、いつまでも不安な心や不幸にしがみついていてはダメ だ、という教えも読みとることができます。 「自分はかわいそうな人だ」という被害者意識を持っているうちは、不安な心 はいつまでもその人につきまとうでしょう。 不安を打ち消そうとするのではなく、探そうとするのをやめてしまう。 すると、不思議に目の前のことがちゃんとクリアに見えてくる、そんな気がし ます。》 (出典元:永井宗直著 「禅、ていねいな生き方」 知的生き方文庫) * * * 私たちは、つい不安なことを考えているものです。 今は特に問題は起きていないようなことでも、いつのまにか心の中で、 「○○が起きたらどうしよう」と、考えている自分に気づくことがあります。 不安に感じること自体は、私たち人間にとっては防衛本能があるために生じる ことで、予期せぬ出来事に対応するという、当然なことでもあるのです。 しかし、どちらかというと、放っておいたら不安な気持ちが湧き出てくること もあります。心の習性として、不安感を持ちやすいのです。 この心の習性を少しずつ変えていくには、不安なことに目を向けない工夫が 必要です。 それには、永井師がいうように、不安を感じる自分は本物の自分ではない、 という視点を持ち、不安を感じる自分との折り合いをつけていくことです。 100%、不安を感じないことが正しいことではなく、不安なこともあるが、 不安なこと以上に、いいこともたくさんある―という少し心をゆるめた感覚 を持っておくことです。 不安なことには、ゆるい気持ちになっていいこともあると考えてみましょう。 そのうち、不安なことより今やるべきことをしている自分に気づくはすです。 (by ハートリンクス)

2020年10月20日

コメント(0)

-

【ポジティブ思考にこだわりすぎない】

【ポジティブ思考にこだわりすぎない】 精神科医・西多昌規氏の言葉から。《◆ポジティブ思考は、基本的にはマインドセット 靴のプロモーションのためにアフリカにやってきたセールスマンの、笑える たとえ話があります。 セールスマンAの報告は、 「ここでは、靴など誰も履いていません。靴の販売は絶望的です」でした。 一方、セールスマンBは、 「ここでは全員裸足です。靴が売れるのは間違いありません」と、まったく 正反対の見込みを報告したというのです。 このように、同じ事実であっても、見方や考え方によって、解釈がまったく 異なることがあります。 特に、否定的な考え方がクセになっている人には、なるべく前向きにプラスに 解釈する心構え、すなわち「マインドセット」が、とても重要です。 ◆無反省で能天気なだけのポジティブ思考は、むしろ危険 ポジティブに考える習慣をつけることは、重要なライフスキルです。 ただし、それはうまくいかなかったことに対する反省、吟味があってこそ言え ることです。 失敗に学び改善点を探す姿勢もなく、「まー、次があるさ」と「ポジティブ」 に流してばかりいては、個人としても組織としても発展はないでしょう。 適切な意味での「ポジティブ思考」の背後には、正しい分析と判断、評価が 必要です。 その上で、ちょっとしたことを気に病みがちな人や、すぐに「もうダメかも」 と絶望しがちな人が、まったく違う視点からものごとをとらえなおすポジティ ブ・シンキングで思考のクセを変えれば、こころのバランスを取ることができ ます。 ◆「ポジティブ思考疲れ」にならないために ポジティブ思考は、アメリカを中心に広まっている考え方です。 チャレンジ精神に富むアメリカでは、苦境のときほど明るく振る舞う伝統が 染みついているように思います。 生死を分ける危険な状況ほどアメリカンジョークが冴える、映画でもよくある シーンです。 とはいえ、日本人にこのマインドセットが合っているのかどうか、これは難し い問題だと思っています。 国民による気質の差は関係ないというのが、ポジティブ心理学の原則のようで すが、アメリカ人と日本人とでは、価値観や考え方はかなり異なります。 もともと自分の意見や主張をはっきりさせず、組織や社会の雰囲気に同調する 傾向の強い日本人が、考え方をいつもポジティブにするよう努力していると、 思考疲労が生じてくるのではないかと思います。 「なんでわたしは、前向きになれないのか?」と、自分を過小評価するように なっては逆効果です。 多少はうまくいかないこともあるさ、という程度のほどよいマイナス思考を 積極的に取り入れてみると、ポジティブ思考疲れが、少しは楽になります。 あきらめには、過度な「期待値」を下げ、肩の力を抜く効果もあるのです。 有名なシャンソンにある「ケ・セラ・セラ」は、「なるようになる」という 意味です。 ベストを尽くしてもうまくいかないときには、ヨーロッパ式にゆるく考えて みるのも、悪くないのではないでしょうか。》 (出典元:西多昌規著 「気持ちをリセットする技術」 だいわ文庫) * * * 著者は、ちょうどよいポジティブ思考のための座右の銘として、 人間万事塞翁が馬。傍目八目。一寸先は闇。禍を転じて福となす。 雨降って地固まる。…などの言葉をあげています。 アメリカという国は、ご存知のように移民の国でイギリスから独立して以来 240年程度の時間しか経っていません。 開拓精神が旺盛でなければ今のアメリカの発展はなかったでしょうし、その 精神的バックボーンとして、ポジティブでなければ前に進めないという潮流 のようなものがあったのかもしれません。 その意味では、ポジティブ思考の重要性や貢献が大きいことも事実です。 いちばん大事なのは、自分にとって最適な考え方や価値観を優先し、確立する ことです。 無理にポジティブに考える必要もなく、かといってネガティブなままでよい というものでもありません。 アップル社を創業した、スティーブ・ジョブズ氏が仏教に魅力を感じ、日本 固有の禅の教えに傾倒した理由は、アメリカ式の考え方に満足できなかった ということも注目に値します。 人の考え方は千差万別です。 そのうえで、自分に合った考え方、同時に自分を高める考え方を持つことが、 充実した人生の推進力になるのではないでしょうか。 (by ハートリンクス)

2020年10月19日

コメント(0)

-

【自己責任の発想が人生を豊かにする】

【自己責任の発想が人生を豊かにする】 心理学博士・榎本博明氏の言葉から。《◆運命を好転させるシンプルな方法 ある結果が出たとき、その原因が自分にあるのか、自分以外の要因にあるのか、 ハッキリしないのが普通です。 課題が難しすぎたにしても、他人の助力がなかったにしても、それだけが原因 とは言い切れないでしょう。 自分の能力がもう少し磨かれていれば、うまくいったかもしれません。 自分がもっとがんばって全力を出し切れば、うまくいったかもしれません。 多くの場合、原因は複合的です。 だからこそ、「自己責任」の発想が重要な意味を持つのです。 人のせいにしたり、状況のせいにしたり、運のせいにしたりする限り、自分が 変わることはありません。 自分で責任を引き受けない限り、自分を変える必要に迫られないので、何も成 長はありません。 自分が変わらなければ、状況も運命も好転することはなく、人生も変わりませ ん。 ◆「逆境」は自分を伸ばす“バネ”になる 理想的な生い立ちなのに、いつも後ろ向きで冴えない人もいれば、逆境の中で 育ったことをバネに何ごとかを成す人もいます。 要は自分の責任を引き受ける覚悟があるかどうかです。 人生に制約はつきものです。 その制約の中をいかに生き抜くかに「個性」が現れるのです。 そこには自己責任が伴います。 運命や状況そのものを直接変えるのは不可能です。 でも、自分の姿勢が変われば、それに伴って状況も運命も自然に変わっていく ものです。 「自己責任」の発想で行動をコントロールしていくことが、運命をよい方向に 切り拓いていくコツです。》 (出典元:榎本博明著「不思議なくらいやる気がわく教科書」三笠書房) * * * 責任は自分にある、という考えをスタートの時点でもっている人の多くは 経営者です。 中には、会社の業績がよくないのは部下のやる気がないから、景気が悪いから という人もいるかもしれません。 少なくとも、社員が働きたいと思う企業のトップは「責任は自分にある」と いう理念を持っているように思います。 これは、個人の人生おいても同じことで、自分の人生は自分に責任がある、と いう考えを持つ人も多くいるのです。 なぜかというと、責任を他人のせいにすることで、自分が成長することはない と分かっているからです。 自分に責任があると思うところから、反省が生まれ失敗が生かされ、自己成長 への意欲が高まるのです。 豊かな人生とは、自分自身が生きてきた過程が、自己成長の証であると思える 生き方です。 また、不思議なことに、責任は自分にあると思う人はまわりに感謝する気持ち が強いものです。 それは、感謝することが、自分の成長には必要なことだからです。 環境のせい、他人のせいと、結果の原因を外に求めるより、責任を受け止めて 内面を見ていくことが、人としての成長につながると思います。 (by ハートリンクス)

2020年10月18日

コメント(0)

-

【心の共同体】

【心の共同体】 ◎~「スープの石」のお話~ ある村の女の人の家を身なりのよい旅人が訪ね、何か食べ物をいただけないか と言った。 「あいにく、何もないんですよ」と女の人が答えた。 「ご心配いりません」と旅人はにっこり笑って言った。 「このカバンの中にスープの石を持っていますからね。これを熱湯の中に入れ さえすれば、世界一おいしいスープができあがります。 大きな鍋にお湯を沸かしてください」 女の人は半信半疑でかまどの上に大鍋をのせて、湯を沸かしはじめた。 そして、隣のおかみさんにいきさつを耳打ちした。お湯が煮える頃には、近所 の人が残らず、家にやってきた。 旅人は石をお湯の中に落とした。 そしてお湯をスプーンですくって、口にふくんだ。 「なかなかうまい。ジャガイモが少し入ると上出来だ」 「ジャガイモなら、私の家にありますよ」。見ていた一人が言った。 すぐさま自分の家にもどって、皮のむいてあるジャガイモをたくさん持ってき て、鍋に放りこんだ。旅人はまた一口、味見をした。 「ああ、うまい! 肉が少し入ればステキなスープになるのだが」 別のおかみさんが、家に帰り、肉を少し持って戻ってきた。旅人は感謝の言葉 をかけ、肉を鍋の中に投げこんだ。そして、一口、味見をした。 「実においしい!」旅人は天をあおいだ。 「あとは、少し野菜が入れば完璧だ!」 また別のおかみさんが家に走って戻り、カゴいっぱいのニンジンとタマネギを 持ってきた。鍋に野菜を投げこみ、しばらくして味見をした。 そして今度は命令口調で言った。 「塩とソースがいりますね」「ここにあります」と家の主の女の人が言った。 「めいめいのお椀を!」。 ひとびとは家に走って戻り、お椀を持って戻ってきた。 中には、パンや果物を持ってきた者もいた。 旅人はみんなに、信じられないほどおいしいスープをなみなみと入ったお椀を 配った。おしゃべりをしながら、みんなで作ったごちそうを味わった。 その空間には笑顔があふれ、誰もがとても幸せな気持ちになった。 楽しいパーティの最中に、旅人はこっそりと立ち去った。 奇跡のスープの石を残して―。 (出典元:戸田智弘著 「ものの見方が変わる 座右の寓話」ディスカヴァー) * * * この寓話を紹介した戸田さんによると、スープの石とは何の変哲もない石で、 魔法の石ではないといいます。 みんなのために何ができるか。 ただの石ころでも、みんなが心を合わせて協力できるような人の集まりを つくることができるのです。 みんなを笑顔に変えたり、口もきかない人どうしが楽しく語り合うことも できるきっかけはいくらでもありそうです。 コロナ禍の今では、簡単に人の集まりもできませんが、こんな環境だから こそできるコミュニケーションを作る方法はあるのかもしれません。 人と人との気持ちが通いあう社会になるよう、心がけていきたいものです。 (by ハートリンクス)

2020年10月17日

コメント(0)

-

【自分の中にある仏の命】

【自分の中にある仏の命】 境野勝悟師の言葉から。《あなたは、あなたを、人間だと思っている。 が、禅では、あなたを、仏さまだというのである。 自分が、ほんとうに仏さまだと自覚できたら、もう何の修行もしなくてよい。 そこで、いちばん注意しなくてはいけないこと。 それは、仏とは、死んだ人の霊ではない。 仏を死んだ人と思って、仏教の修行をしても、それは、 「南のかなたに、北極星を求めるようなもので、むなしい」 と、道元も、いっている。 仏の本意とは、三千大千世界(大宇宙)の、ありとあらゆるものを動かして いる大きな生命である。 この生命は、昔から、ある。 もちろん、いまも活動しているし、永遠の未来に渡って、生きつづける。 あなたの全身のどこにも、如来(仏と同義)の生命が働いている。 大自然の生命が働いている。 あなたは人間だ。と、同時に、仏だ。 他人に傷つけられても、くよくよしない。》 (出典元:境野勝悟著「心がスーっと晴れる、一日禅語」知的生き方文庫) * * * 紹介した文章は、『如来蔵』という禅語について、境野師が語ったものです。 私たちは、如来(仏)の命の蔵である、ということになるでしょうか。 つまり、私の体には、仏のいのちが働いている偉大な存在である、という 意味です。 よく、仏教の話のなかに○○如来、とか、○○菩薩とかいうのを聞かれる と思います。 如来というのは、悟りをひらかれた方。 菩薩というのは、悟りをひらくために修行している方だそうです。 つまり、私たちはすでに悟りをひらいた存在でもあるのです。 ただ、それに気づいていないのですが、気づくために修行をする必要がある のです。 私たちは、如来であり菩薩である。 だからこそ、どんな苛酷な境遇であっても、負けることなくそのとき、その ときにできることには全力を注いでいきましょう、というのがお釈迦さまの 教えです。 自分の命の中にある、仏の命を自覚する。 この自覚が、命は粗末にできないもので、大切にしていかなくては、と思う ことにもつながっていくのではないでしょうか。 (by ハートリンクス)

2020年10月16日

コメント(0)

-

【人生の究極の目的】

【人生の究極の目的】 福島正伸氏の言葉から。~《人間として生きる究極の目的、それを考えることはとても難しく、かつ最も 大切なことですよね。 この究極の目的について、わたしなりに考えてきたことがあります。 人生の究極の目的、それは、「尽くす」ことだと思います。 言い換えれば、相手に喜んでいただくことを喜ぶことです。 その素晴らしさを実感することです。 自分の大切な命を、他の命のために使うことです。 「尽くす」ことで私たちは、人間として生きる最高のよろこびを実感すること ができます。 なぜなら、自分が他人のために努力し、相手に心から感謝された時、私たちも 本当に、心の底から感動を味わうことができるからです。 「尽くす」ことの本質は、まさに他人とともに生きること、そのものなのです。 人には、目先の楽を求め、自分さえ満足できればよいといった強い欲求があり ます。それは人間としての生命体を維持する上で必要な欲求ですから、それ自 体に問題があるわけではありません。 この欲求は人間のみならず、すべての動物が生まれながらに持っている欲求で あり、それを「安楽の欲求」と呼びます。 もし人間が、この欲求だけしか持っていなかったとすれば、他の動物と何ら変 わりのないものになってしまいます。 私たち人間が他の動物と根本的にちがうのは、他人や社会に「尽くす」こと によって充実感、感動を得ることができることです。 このように他人や社会に貢献する喜びを持ち、その実現に向けて努力し、大き なやりがいを得たいという欲求を「充実の欲求」と呼びます。 この欲求があるからこそ、私たちはお互いに「尽くす」ことができ、人間だけ しか得ることのできない、生きている実感、つまり生きがいを得ることができ るわけです。 そして、現代の社会は、社会に価値を提供するために努力をするほど、その 結果が売り上げや報酬、そして感謝となって返ってきます。 「尽くす」ことの本質は、人間が最も人間らしく生きていくことに他なりま せん。 仕事を、ただ生きるためではなく、他人や社会に「尽くす」ためにするならば より良い社会が創生されるだけではなく、自分の人生が生きがいに満たされた ものになります。 つまり、生きることの究極の目的は、今日一日、どれだけ他人や社会のために 「尽くす」ことができるか、だと思います。 -尽くすことは、人間らしく生きること 生きる目的は 他の命のために、自分の命を使うこと-》 (出典元:福島正伸著 「心に灯をともす」 イースト・プレス) * * * 「尽くす」ことは、最高の命の使い方にもなるようです。 さらに「尽くす」ことの本質は、 ・他人とともに生きること。 ・人間が人間らしく生きること。 この二つが人生の目的に通じることになります。 尽くすことは自己犠牲ではないか、と言うこともできますが、それは視野の狭 い見方で、そうではないと思います。 誰かのために自分の命を使って尽くすことで、自分の命も生かされていく。 そのことによって、お互いが感謝の念をいだくこともできるでしょう。 たった一人のため、誰かのために尽くすことも見渡せば、たくさんあるのでは ないでしょうか。 尽くすことの意味を見直して、今日何かできることをやってみましょう。 (by ハートリンクス)

2020年10月15日

コメント(0)

-

【命の使い方】

【命の使い方】◎~大宇宙広しといえども、 ただ、人間に生まれたときしか果たすことのできない、 人生の目的がある。 持てる命のすべてを使っても、 果たさなければならない尊い使命がある。 そんな途方もない目的を持つ命だから、 命は限りなく尊く、お金では買えない価値があるのだ。 どんなに苦しくても、この目的を果たすまでは、 決してあきらめることなく、生き抜きなさいよ。 必ずこの目的を果たし、人間に生まれてよかったという 喜びの身になりなさいよ。~ (釈迦) * * * お釈迦様の言葉に「天上天下唯我独尊」(てんじょうてんがゆいがどくそん) というものがありますが、それが超訳された内容が冒頭の文章です。 このお釈迦様の言葉は、「この世界で、私が一番偉い」というような解釈を する人が多いようです。 しかし、これは「私が一番偉いのだ」ということを言いたいがために、この 言葉が引用されてきたのが実態です。 本来の意味はまったく違うものです。 くわしく見ていくと、「天上天下」とは天の上にも下にも、つまりこの世界 宇宙が広いといえども、という意味です。 「唯」は、ただ一つの、という「ただ」です。 そして「我」。これは自分という我(われ)ではありません。 我々(われわれ)人間というのは、ということです。 「独」とは、たった一つの、という意味です。 「尊」は、尊い使命、目的があるという意味です。 つまり、本来の意味を集約すると、 「この世界では、私たち人間だけが果たすことができる、尊い使命がある」 ということです。 これは、「私には、私だけしか果たせないやるべきことがある」ということ にもなります。 使命というと何か大げさな言葉に聞こえがちですが、もっと身近に考えれば、 今の自分にやれることに精いっぱい取り組みなさい、ということです。 ヘレン・ケラーのことは多くの方がよく知っている女性です。 他の子どもがしゃべれるような年齢になった彼女は、話すこともできません でした。 ただ、声の強弱と、高さ低さだけは表現できたそうですが、それは動物が 唸るような感じだったといわれています。 そんな中で、自分の気に入らないことがあると、物を投げたり、食べ物を 口に詰めこんだりして両親を困らせることもありました。 その後、アン・サリバン先生との出会いによって、ヘレンの人生は大きく 変わりはじめました。 ヘレンが言語というものの存在に気づいたときの感動を、後日、本人は 次のように記しています。 「その日の夜、言語というものの存在に、初めて気づいた喜びをふり返って いた私は、ベッドの中で、とてつもない幸福感につつまれました。 たぶん、世界中のどんな子どもより、私が感じた幸福感は大きかったで しょう。 その日、生まれて初めて、早く明日が来てくれればいい、と思ったのです」 このとき以来、ヘレン・ケラーは学習する喜びに目覚め、20歳で大学に入り その後も、世界の教育と福祉のために活動を続けることになりました。 ヘレン・ケラーは自分の命の使い方を、サリバン先生から学んで実践した人 です。 彼女自身、自分にしかできないことは何か、を考え実践したのです。 見えない、聞こえない、言葉を知らないという境遇でも、自分の命の尊さと 自分にしかできない役割を果たすことができるのが、私たち人間なのです。 命の使うというのは、毎日をどう生きるか、と同じことかもしれません。 毎日、どんな生き方をすれば、自分の役割を果たすことになるのか、 日々の暮らしを大切したいと思います。 (by ハートリンクス)

2020年10月14日

コメント(0)

-

【楽しむ心を育てよう】

【楽しむ心を育てよう】◎~幸福は自分から求めようとして、 得られるものではない。 楽しむ心、喜ぶ心を育てることを、 幸福を招く根本にするほかはない。 つまり、幸福を招く原理原則は、 楽しむ心、喜ぶ心を育てることである。~ (「菜根譚」の作者 洪 自誠) * * * 「心を育てることは難しい」と思い込んでいる人もいるかもしれません。 しかし、ちょっとしたしたことを気にかけることで、心を育てていくことは 可能です。 実は、私たちは日ごろから、自分の心を意識しているわけではなく、感情と いうものの動きに大きく影響を受けているのです。 たとえば仕事をしているとき、やるべきことはある程度順序立ててこなして いきます。 個人で行う場合もあれば、複数人のチームで取り組むこともありますが、やは り自分という個の立場でやっているのです。 そのときに、問題が起きそれが相手のミスであれ、自分のミスであれ、感情は 動きます。 正確には、感情は乱れるというべきでしょう。 ある会社で仕事をするAさんとBさんがいました。 それぞれ与えられた仕事があり、途中で取引先のほうでトラブルが起きてしま いました。 Aさんは「何でこんなミスをするんだ」とイライラし気分になりました。 いっぽう、Bさんは「このミスは、次のステップにつながるものだから、冷静 に対応策を見つけよう」と思いました。 この二人の将来は、それぞれどんな方向に向かうのでしょうか。 もちろん、Bさんのほうが安心して仕事を任せられそうですね。 では、AさんはBさんのようになれないかというと、そうではありません。 イライラしやすいAさんでも、Bさんのように冷静に前向きになれるのです。 そこに、心を育てることの重要性があるのです。 くわしく見ていくと、私たちは、自分の感情が動く前には、思考しています。 つまり考えているのです。 そして考えるという前提には考え方というものがあります。 どんなふうに考えるのか、考える傾向というものが人には必ずあります。 大きい意味では、性格ともいえるでしょう。 この考える傾向を、少しずつ時間をかけながら変化させていけばよいのです。 さて、AさんがBさんのようになるためにはどうすればよいでしょうか。 まず、感情は思考(考え・考え方)の影響を受けやすい、ということを知り 自覚することです。 さらに、イライラするようなことが起きたら、そのイライラを落ち着かせる コツを身につけるのです。 そのコツとは、まず、呼吸を深くゆっくりと行うことです。 これは、イライラしていないときでも、少し疲れを感じたときに行うように すると、自然に身体が覚えていくようになります。 そうすることで、気持ちに余裕を持っている自分自身に気がつくでしょう。 これが小さくても、自分への自信へとつながっていくのです。 このような仕事のスタイルをつくり上げていくうちに、私生活のスタイルも 徐々によくなっていくに違いありません。 また、私生活のスタイルを変えていくことで、仕事のスタイルを変えていく こともできるでしょう。 仕事だけが人生ではありませんが、人生の中では仕事から学ぶことは大きく、 仕事そのものが人生を構成する上でも、大切で重要なものです。 幸福というのは、生きがいとも言い換えることができます。 人によって幸福の価値観は違うものです。 家族の幸せが生きがいと感じる人もいれば、健康であるだけで幸せだと思う 人もいます。 物事や出来事について、心がどんなふうに受け止めるかはとても大事です。 どんなことにも楽しめ、喜べる心を育てていきましょう。 (by ハートリンクス)

2020年10月13日

コメント(0)

-

【病気とともに生きる】

【病気とともに生きる】 本田 健氏の言葉から。《みんな健康を願うわけですが、すべての人が健康に恵まれるわけではありませ ん。 病気や障がいを持って生まれる人もいるし、人生半ばでそうなる人もいます。 私の母は、50代後半から脳梗塞をきっかけに車椅子の生活になりました。 それまでは、障がいがあると日常生活がどんなふうになるのか、まったくイメ ージできませんでしたが、母のおかげでいろんなことを知りました。 日常生活だけでなく、家から一歩外へ出れば大変です。 百貨店、レストラン、駅、どこへ行っても車椅子で入れるトイレを探さなくて はなりません。 からだの自由がきかないことに対する悲しみは、健常者にはなかなか理解でき ないものです。 私も、想像力を働かせて、母の心や体の状態を理解しようとしましたが、本人 の気持ちの何百分の一もわかってあげられなかったように思います。 現在、目や耳が不自由だったり、歩けない、手の自由がきかないなど、いろん な不自由さを体験している人、闘病生活を送っている人は、やり場のない怒り、 苦しさ、絶望、孤独感にさいなまれていることだと思います。 私の母もそうでしたが、その中で繰り返し出てくるのが、「なぜ自分は病気に なったのか?」という疑問です。 時間があると、つい、「どうして、こんなことになってしまったんだろう?」 と自問自答してしまいます。 しかし、神様ではない限り、その答えは出ません。 そして、その答えがポジティブなものにはならないことを知ってください。 「なぜ病気になったのか?」という質問は、感情的に落ちつくまでにはしては いけない質問です。 なぜなら、自分を責めるような答えしか引き出さないからです。この質問への 答えは、その後の長い人生で、じっくりと熟成されて出てくると思います。 私の母も、発病して何年もたってから、「病気になったおかげで、人のやさし さを感じることができるようになった」と言っていたし、実際に私たち家族の 絆も深まりました。 私が人生に絶望していたとき、メンターの一人から、そういうときに希望を見 い出す方法を教えてもらったことがあります。 それは、「自分よりも大変な状況にいる人のために祈る」ということでした。 母にそのことを教えてあげたら、さっそく、毎日、お祈りを始めたと言って いました。 しばらくして聞いてみると、「地雷で足を吹き飛ばされた子ども」のために 祈っていると教えてくれました。 そういう子どもたちの幸せのために毎日祈るうちに、気分が明るくなったと 母は言っていました。 あなたのことを大切に思っている人は、思っているよりたくさんいます。 寂しくなったときは、あなたとつながっている人たちの顔を思い出してくださ い。 障がいや病気は、時に不便な状態を生み出すことがありますが、だからといっ て、それで不幸になる必要はありません。 まだ自分では気づいていないかもしれませんが、あなたが与えることができる ものはたくさんあります。 いまのあなたの経験、そして人間的な深さは、人生でつらい状況にいる人には 救いになります。 そういう人のために、祈ってみてください。》 (出典元:本田 健著 「これから、どう生きるのか」 だいわ文庫) * * * 私たちは、誰かのために祈ったあと、自分の心が広がったような気分になり ます。 それは、人間には、本来、愛他的に生きようとする何らかの働きがあるから ではないでしょうか。 たしかに、他人に対して嫉妬や妬みの気持ちをもつのも人間ですが、それでも 自分以外の誰かのことを思って祈るというのは、はるかに次元の高い精神性を 備えもっているからでしょう。 今は、どんな人ともつながることができる時代です。 だからといって、多くの人との関係が深まったとは言い切れません。 多くの人とのつながることはできても、その関係性も比例して強くなるとは 限りません。反対に、顔が見えない分、他人を非難中傷することもできます。 自分に近しい人や、家族のために何かをしてあげる、離れていても励ましの メールぐらいは送ることもできます。祈ることもできます。 病気になっても人を思いやる心は持ち続けたいものです。 (by ハートリンクス)

2020年10月12日

コメント(0)

-

【親と子の向き合い方】

【親と子の向き合い方】 ひろさちや氏の言葉から。《知人の浄土宗の僧侶の息子が、高校一年生のときに登校停止処分をうけます。 彼は部屋で酒を飲んでいたのが見つかり、一週間の登校停止になったのです。 父親の僧侶は宗門の重要な役職にあって、非常に忙しい人でした。 ところが、彼は、すべての仕事をなげうって息子に付き合ったというのです。 「俺は入院したことにしてくれ」と、秘書に申し渡しました。 「で、息子さんと、何をしたのですか?」 「それがね、一週間、朝から晩まで、息子と酒を飲んでいた」 ちらりと舌を出して、彼はそう言いました。 わたしは苦笑せざるを得ません。飲酒によって登校停止処分を受けた息子と 酒びたりになるなんて、おかしいと言うか、あっけに取られました。 一週間のあいだ、父親は息子に何も言いません。 ただ酒を飲んでいただけだそうです。 そして最後の日に、父親は息子に言いました。 「おまえ、どうする? あんな学校に行くのがいやだと言うのなら、 お父さんが金を出して外国に留学させてやってもよいぞ。 他にやりたいことがあるなら、自由にやっていいぞ」 「おやじ、ぼくもこの一週間、いろいろと考えた。 それで、もう一度、ぼくはやり直すつもりだ」 息子は復学し、優秀な成績で高校を卒業し、一流大学に入りました。 いまでは宗門で大活躍しています。 いい話ですよね。 息子にとっては、忙しい父親が自分のために一週間という時間を割いてくれた ことが、何よりのプレゼントです。 仏教的にいえば、それは布施です。うれしかったに違いありません。 その布施が、彼の人生を変えたのです。》 (出典元:ひろさちや著「気にしない 気にしない」PHP文庫) * * * この話についての、ひろさちやさんの考え方はとても斬新です。 次のように語っています。 『父親は問題解決なんて考えていません。息子が処分を受けた。 その息子を立ち直らせてやりたい……なんてことは考えていないのです。 先のことなんてどうだっていい。過去のこともどうだっていい。 登校停止処分を受けた息子と、この一週間をどのように「楽しく」 過ごすか。 息子に説教をして、それで息子はうれしいでしょうか。 立ち直れますか。』 ひろさんは、「他人・世間・未来・過去を気にしないための大原則とは -阿保-になる」ことだと言います。 もちろん、これは一般的な意味での言葉ではありません。 たとえれば、貧乏な人が貧乏であることを楽しむ境地になるのが阿保になる ということです。 これは仏教的には知恵であり悟りのようなものです。 一週間、息子と酒を飲み続けた父親の気持ちの根底には、息子と同じ時間を 共有したい、その時間を楽しみたいという思いがあったからだ思います。 登校停止処分を受けたことは、たしかに悪いがそれ以上に父親としての愛情 が根本にあるから、息子と一週間過ごしたいと考えたのです。 その父親の愛に気づいた息子は、それに応えようと思い、復学の道を選んだ のでしょう。 親と子が向き合うとき、忘れてはいけないのは親の体面とか、互いの感情を 正当化することではありません。 親は子どもに無条件の愛を持つことです。 もちろん、世間体や学力というモノサシで、子どもと接するのは間違いとは 言い切れないかもしれません。 それも愛の証しといえますが、子どもへの愛のすべてとはいえないのです。 それぞれの家庭によって、親子のコミュニケーションのとり方にも違いが ありますが、風通しをよくしておく日ごろの気遣いは必要です。 (by ハートリンクス)

2020年10月11日

コメント(0)

-

【過去を変えることはできるか】

【過去を変えることはできるか】 斎藤一人さんの言葉から。《「過去は変えられないけれど、未来は変えられる」 世間の人は、そういいます。でも、私はそう思いません。 残念だけど、そうはならない。 「過去は変えられるけど、未来は変えられない」 これが現実です。 なぜ、過去が変えられるのかというと、昔のことを思い浮かべるとき、 過去の出来事はもう「思い出」ですよね。 「思い出」というものは、後でいかようにも変えられるんです。 たとえば、私は学生時代、勉強をするのが嫌で、嫌で、しょうがなかった。 だから、高校へは行かなかったんです。 だけど、そのおかげで人より早く社会に出て、商人になり、そして今がある。 「勉強が嫌いだったから、今がしあわせなんだ。勉強が嫌いでよかったな」 と思っているんです。 それで、人間はおもしろい。 今がしあわせだと、過去の不幸がしあわせなことに思えてしまう。 過去の嫌な出来事が、今の自分の宝なんだと思えてしまうものなんです。 たとえば、自分は幼い頃に大病して、「つらい思いをした」という人がいると します。 けれど、あのとき大病したからこそ、今、人に思いやりをかけてあげられる 人間になったんだ、と。 いい体験してよかった、そう思う日が、やがてくることもあるんです。 こんなふうに、過去のどんな出来事も「しあわせ」と思える人は、今も 「しあわせ」です。 今が「しあわせ」だからこそ、未来がしあわせになるんです。 未来を変えられるのは、こういう場合のことです。 だから、今、嫌なことがあっても、時が過ぎてそれが思い出になれば、その ことがやがて自分の宝になるんだ、と。 そう思いながら現実に向かっていけばいいんです。 雑草がアスファルトを突き破っている情景を見たことがある人は大勢いると 思います。 あの雑草がアスファルトの下にいるときは、本当に小さな、かよわい芽です。 だけど、雑草は、自分がもってる力、無限小の力で、無限大の時間をかけて、 アスファルトを突き破るんです。 私たち人間は、万物の霊長です。過去は変えられるんです。 目の前の現実に向かっていけば、嫌な出来事がやがて自分の宝になります。》 (出典元:斎藤一人著「ツイてる」角川ONEテーマ21) * * * 過去というのは、時間が経過して初めて認識できる感覚です。 長い時間が経過したあとの出来事は、「思い出」という言葉でくくりつける ことができます。 これは、人間のもつ一つの能力かもしれません。 当時、嫌な出来事だったような思い出も、時間が経過したあと、その出来事 を振り返ったとき、それまでの意味とまったく違った思い出になるのです。 過去を変えることができる力を、私たちはもっている。 そのときは大変だったけど、その大変さの中で自分は強い人間に成長できた。 この考えができる人は、過去に感謝しながら現在の幸せにも感謝している人 でもあるのです。 そのような人になれるように努力しなければと思います。 (by ハートリンクス)

2020年10月10日

コメント(0)

-

【心の疲れは「食」で癒そう】

【心の疲れは「食」で癒そう】 天恩山五百羅漢寺住職・佐山拓郎師の言葉から。《心が荒んだときに自分を癒してくれる、いちばん身近なものが「食」です。 たとえ、家族や恋人、友人と離れていても、食を見直すことで心は癒されて いきます。 一人暮らしで、食事はカップラーメンやレトルト食品ばかりという人も、食か ら癒しを得ることはできます。 子ども頃に読んだ『こちら葛飾区亀有公園前派出所』(集英社)のとあるエピ ソードをご紹介します。 警察の寮で一人暮らしをしている主人公・両さん。 冷蔵庫に食べるものがないのですが、買いに行くのも面倒で、部屋の中に食材 がないか探し始めます。 すると、散らかった部屋の中からカップラーメンが出てきました。 さらにゴソゴソと部屋をあさると、卵まで出てきます。 ふつう、散らかった部屋から常温の卵が出てきたら食べるのは怖いものですが そこは強靭な肉体をもつ両さん。 できあがったカップラーメンの上に卵を落とします。 おいしそうな月見ラーメンを見てテンションが上がった両さんは、自分に対し て思わず一言、声をかけます。 「よっ。この幸せ者め!」 一人暮らしの散らかった部屋で、お腹が空いたけれど外に出るのが面倒だ。 部屋に何かないかと探していたら、カップラーメンが出てきた。 ついでに卵まで出てきた。 自分はなんてついているんだとテンションが上がる。 そして出てきた言葉が「よっ。この幸せ者め!」です。 カップラーメンと卵に、ここまで喜び、自分を幸せ者だとさえ感じる。 これだけの感謝の心と、人生を楽しむ余裕があれば、そりゃ数々の事件に巻き 込まれても動じないタフな精神が育つなと感心したものです。 心が疲れたら、食との向き合い方を見直しましょう。 そこには、あなたの心を癒すヒントが必ずあります。》 (出典元:佐山拓郎著 「流されない練習」 知的生き方文庫) * * * 「食」に対する考え方は人それぞれです。 両さんのように、カップラーメンと卵に、ありがたさと幸せを感じることが できる人もいます。 かりに今、食べるものが十分に得られない環境なら、おいしそうなステーキ や魚料理ではない質素な食事でも、感謝と幸せを感じることは可能です。 感謝と幸せを感じているときは、癒されているときです。 そして、感謝と幸せをいちばん身近に感じることができるのは、食事の時間 ともいえます。 食べること、あるいは、食べるときにどんなことを感じているか。 ここを見直して、ありがたいな、幸せだなと思うだけで、心が癒される時間が 増えてくるかもしれません。 (by ハートリンクス)

2020年10月09日

コメント(0)

-

【疲れや焦りを感じた時はリセットする時】

【疲れや焦りを感じた時はリセットする時】 臨済宗佛母寺住職・松原正樹師の言葉から。《2017年9月、オーストラリアのメルボルンで、世界中からユーチューバー が集まるイベントが開かれ、そこで登壇者の一人として話してきました。 司会進行役を務めた、総再生回数が3億回を超える超人気ユーチューバーの 方は、こう切り出しました。 「われわれユーチューバーは皆、常に新しいアイデアを出さなくてはなりま せん。でも、クリエイティブな考えがなかなか出てこないんです!」 「マサキさん、坐禅でなんとかできませんか?」 「新しいアイデアが出てこないと、とてもつらいんです」 彼らは、動画の視聴者の心が離れないように、365日、奇想天外なアイデア を引っ切りなしに考えては、配信することを考えているのです。 常に何か斬新なものを、刺激的なものをと、死にもの狂いで考え続けている わけです。とても大変なことだと思います。 実際に、その後に行なわれた懇親会では、当時、韓国でトップと評されていた 女性ユーチューバーが私のところへ来て、泣きながら話すのです。 「私はクリエイティブなものが出ないと、非常に追い詰められるし、毎日、 恐怖感と強迫間で悩まされて、頭がおかしくなりそうなんです」と。 そうした彼らの苦しさは、よくわかります。 でも、そんな調子で毎日のように、睡眠時間を削り、食事を削り、「誰も思 いつかないクリエイティブなことを……」と目を血走らせて考え続けても、 むしろアイデアはますます出てこなくなり、結局、体を壊してしまうという 悪循環に陥るでしょう。 私は提案しました。 「一度、そんなふうに無理にクリエイティブなアイデアを頭からひねり出そう とするのを、少し中断してみませんか? まず深呼吸をして、気持ちを落ち着かせてみましょう。 それを繰り返すうちに、すぐに目の前にあるようなことに 『これ面白いんじゃない?』と気づけるはずですよ」と。 クリエイティブなことは、実は身近なところにあるもの。それが、心の焦りで 「灯台下暗し」(とうだいもとくらし)になっているのです。 ふだんのなんでもないものこそが、クリエイティブのタネになります。 今まで気づかなかったこと、見落としていたこと、そこにクリエイティブな ものがいくらでも隠されているのです。 よく考えてみてください。 何か「新しい」と感じさせるものは決して、「ゼロ」から生まれたのでは ありません。 必ずいままでの価値観が土台にあって、それをこれまでと違ったアングルから とらえることによって、新鮮に感じさせているのです。 そんなふうに彼女には伝えました。 思い出してみてください。 パソコンやスマートフォンで高負荷なアプリを使用していたり、保存している 写真やビデオの量が多すぎたりすると、画面をクリックしてもまったく反応 しなくなったり、文字が入力できなくなったりと、いわゆる「フリーズ」状態 になりますね。 このような場合、私たちはまずどうするでしょうか。 パソコンをリセットしますよね。電源を抜きます。 そうです、私たちもときには「リセット」する、「電源を抜く」必要がある のです。》 (出典元:松原正樹著 「感情を洗い流す禅の言葉」 知的生き方文庫) * * * 体の疲れを感じるのは、必要な栄養が不足していますよ、という合図です。 心も同じで疲れや焦りを感じるのは、心の栄養がなくなり、バランスがくずれ かけているという合図です。 ところが、私たちにはその疲れや焦りを我慢するという、意志の力を持って います。 何かの目的のために、意志の力で体や心の疲労を乗り超えなければならない、 とつい思ってしまうのです。 機械であれば、負荷がかかりすぎたら、機械そのものが反応しないように設計 されていますが、人間はそういうものではありません。 私たちにとって、無理に無理を重ねることは生きる力を妨げることにもなるの です。 休息は生きるための力を補充する大切なものです。 疲れた体や心はリセットすることで、元気を取り戻すことができます。 自分を定期的にリセットできる時間をつくりましょう。 (by ハートリンクス)

2020年10月08日

コメント(0)

-

【我慢しすぎていませんか】

【我慢しすぎていませんか】 下園壮太氏の言葉から。《人にもっと寛容でありたい、と思った人が実践しがちなのは「我慢」では ないでしょうか。 腹が立つ。けれども寛容でありたい。ならばここはグッと飲み込もう…と。 我慢はすばらしい対処法です。 我慢をすれば無用なトラブルを避けることができます。 だから大人は子どもに我慢することの大切さを教えます。 「我慢強い子だね、えらいね」は、最大の誉め言葉です。 ところが、我慢には毒の部分もあるのです。 なぜなら、我慢は「被害者意識」をどんどん増幅させ、あなたから「エネル ギー」を奪っていくからです。 たとえば、職場でこれまで何かと面倒を見てきた後輩がいたとします。 しかし、あるときその後輩があなたを差し置いて、新たなプロジェクトを 取り仕切るチームリーダーに抜擢されました。 とたんにその後輩の態度が尊大になり、あなたに、もっと下の立場の人が やるような雑用を振ってきたとします。 あなたは「私がいままであんなに面倒を見てきたのに、なんだ、その態度は。 許せない!」と、はらわたが煮えくりかえりました。 でもあなたはグッとそれを我慢しました―。 まず覚えてほしいのは、「我慢」はいい対処だが、我慢だけだと破たんしやす い、ということです。 破たんの総量が少ない場合は、問題ありません。 ところがこのケースのように、大きな怒りや、長びく怒りの場合、我慢の総量 が増えすぎてしまいます。 我慢にはとても大きなエネルギーを使うので、結局、そのことに疲れ果て、 自分の怒りを制御できなくなりやすいのです。 我慢以外にもさまざまな方法があります。相手の失礼な態度に対してはっきり ガツンともの申すのもいいでしょう。 いずれにしても、とにかく自分の「我慢の総量」を少なくする、ということ を心がけるようにするのです。 共働きの夫婦の間でも、どっちがゴミ出しをするか、風呂掃除をするかという 客観的に見ればささいなことで諍(いさか)いが増えたりしますが、これは 小さい我慢が長びくことで制御不能になるケースです。 このような、「この仕事は自分の仕事ではない」という「役割を担う我慢」 のなすりつけあいでエネルギーの消耗戦をしている状況を、私は「役割の 戦場」と呼んでいます。 ちなみに最近、「家事というのは『夫婦共同で行う仕事』なのだから、『手伝 う』という言葉を使うのはおかしい」という論調があるようです。 しかし、私はこのように、言葉尻だけをとらえてわざわざケンカモードになる のはあまり得策ではないと思うのです。 なぜなら、「手伝うよ」であろうとなんであろうと、夫が実際に動いてくれる のであれば、結果的に大きな問題にする必要はないからです。 にもかかわらず、「『手伝うよ』って言い方はなによ!」という価値観を強く 持つことで、結局、毎日イライラしているなら、その価値観は正しいかもし れないが、不必要に「役割の戦場」をつくり出し、自分を疲れさせ自信を失 わせている、ということに気づくべきです。》 (出典元:下園壮太著 「寛容力のコツ」 知的生き方文庫) * * * 我慢のしすぎは自分を傷つけます。 そして、我慢の仕方にも気をつけたいものです。 自分からエネルギーを奪う我慢なのか、我慢する理由が自分にとって納得でき るものなのか、いろいろあると思います。 そのときの我慢が、あとで結果オーライになるかもしれません。 しかし、著者がいうように、「我慢の総量」を少なくすることが一番大事な ことだと思います。 このことを理解して、心がけていれば、我慢することで生まれるストレスは 少なくなるはずです。 できれば、生活スタイルの一部に、我慢に対する自分独自のストレス発散法 持っておくとかなり楽になると思います。 我慢というストレスとうまくつき合える自分をめざしましょう。 (by ハートリンクス)

2020年10月07日

コメント(0)

-

【人生の「守・破・離」】

【人生の「守・破・離」】 浜口隆則氏の言葉から。《「守・破・離」とは、茶道の作法を習得する時の成長段階を表す言葉です。 「守」の時期は、師匠など教えてもらう人からの教えを徹底的にマスター する時期です。 ここで徹底的に、その道の基本をマスターします。 あるいは、その世界における、その師匠の成功要因の基礎を学びます。 「破」の時期は、「守」で身につけた基本をさらに洗練させて、時には、師匠 からの教えとは違うことを試したりしながら、自分らしさの創造をスタート させます。 「離」の時期では、「守」の時期、「破」の時期を経て、自らの独自な方法を 確立させる時期です。 この「守・破・離」はいろいろなことを習得する場合にも使えます。 私は、人生も同じようなものだと考えています。 幼少期は「守」の時期です。 何も知らないのですから教えてもらうしかありません。 私たちは、ここで生きていくための基本を学びます。 そして、「破」「離」と進んでいけばいいのですが、私たちの多くは、人生に おいては「守」のままで終わってしまうことが多いのです。 なぜなら「守」の段階で得てしまった考え方や思い込みがとても強く、それら を破り、それから離れるのを強力に止められているからです。 人は、誰もがすべて、自分らしさというものを持っていると思います。 その自分らしさを発揮できないまま人生を終えてしまうのは悲しいことです よね。 「守」の時代に築いた考え方は、もちろん、私たちが生きるためのベース です。 しかし、人生をより良く豊かに、自分らしく生きようと思ったら、「守」の 部分を「破」(や)ぶり、自分らしい生き方を想像し、究極的には「守」 から「離」れて、最も自分に合った生き方をすることです。》 (出典元:浜口隆則著 「心の翼の見つけ方」 フォレスト出版) * * * 茶道は古くから親しまれています。 茶の湯という言葉があるように、なじみやすいイメージがあります。 戦国時代では千利休や、織田信長、豊臣秀吉、明智光秀などもたしなんでいま した。 禅宗系では道元禅師や一休和尚なども茶道に精通していました。 茶道自体は、禅を通して、人の生き方に影響も与えてきたようです。 その意味では、この「守・破・離」の体系や考え方から学ぶこともありそう です。 著者は、人生を守破離に当てはめています。 私たちは、「守」という人生の基盤になることを教わったままであるという 指摘がありますが、その通りだと思います。 そこから先は、今の社会の仕組みに沿って生きていくことしか、私たちは 教わっていないのです。 これからの時代、人生の基礎を過ごす時期の学び方、次のステップに行く ときの方向性と自分らしく生きることについて、考え直す必要があると思い ます。 (by ハートリンクス)

2020年10月06日

コメント(4)

-

【幸せを感じるアンテナ】

【幸せを感じるアンテナ】 小林正観さんの言葉から。《ある時、講演会が終わった後に、このように言いにきた方がいました。 「正観さんのお話を聞くようになってから、良いことばかり起きるように なりました」 けれども、これは私の考え方とは少し違います。 世の中には「プラス」も「マイナス」もありません。 「ピンチ」や「悲劇」「つらい」出来事が起こらない一方で、「嬉しい」 「楽しい」出来事も起こらないのです。 良いことばかり起きるようになったわけではありません。 起きていることはすべて「ゼロ」なのだから。 ですから、 「どんなことが起きても、楽しく感じるようになりました。怒鳴るようなこと がなくなり、どんなことが起きても動じなくなりました。一喜一憂しなく なりました」 ということが、本当に現象を捉えているということになります。 現象が「プラス」になったり、「マイナス」になったりしているのではない ということが、基本的な考え方。 「誰かの考え方に出合った結果、幸せを感じるアンテナが大きくなって、 喜びが増えました」というのが、宇宙の本質的な説明のように思います。 ここで一つ、「幸せを感じるアンテナ」を大きくする方法をお伝えしましょ う。 何でも、どんなことでもいいのですが、毎日一つ以上、「嬉しかったこと」 「楽しかったこと」「幸せに感じたこと」を手帳に書き出していくのです。 無理やりでも構いません。 「お弁当の唐揚げがおいしかった」「赤信号にひっかからずに会社に着けた」 「道端に花が咲いていた」……何でもいいのです。 それを毎日続けることで、喜びを感じやすい体質に変わってきます。 少々つらいと感じることがあっても、この手帳を読み返すことで、どんなに 自分が恵まれている環境にいるのか気づくようになり、幸せを感じるアンテナ の感度がアップします。》 (出典元:小林正観著 「悟りは3秒あればいい」 だいわ文庫) * * * 幸せを感じるアンテナがあるように、幸せとは違うことを感じるアンテナも あるのが人の心です。 小さなことにも幸せだなあ、と感じることもあれば反対に小さなことにも 不幸だなあと感じることができる。 つまり、人間の感じ方というのは、人によってまったく変わるものなのです。 どのような感じ方をしたいのか、それは本人の自由意思であるところに人間 の面白さというのがあると思います。 感情のおもむくまま感じることもできれば、自分に不都合な感情に対しては できるだけ抑制していくのも自由なのです。 その意味では、人生は自己責任の産物だと言えなくもありません。 小さなことにも、喜びを感じる体質に、あるいは、心の性質に変える力は どんな人にも与えられています。 小さなことにも、幸せを感じるように自分を日ごろから仕向けていけば、 毎日の生活が充実したものになるはずです。 (by ハートリンクス)

2020年10月05日

コメント(0)

-

【土の持つ力に感謝しよう】

【土の持つ力に感謝しよう】 佐藤 伝氏の言葉から。《自分以外の命の存在に感謝できたとき、人生の幸福度は飛躍的にアップします。 動物好きの人は、動物が人間にとってかけがえのない存在であることを知って います。 ガーデニングが好きな人は、食物と土がどれほどの安らぎを与えてくれるか 知っています。 こうしたことはもちろん素晴らしいのですが、ここではもっと小さな命にも 注目してみましょう。 すなわち、土です。 「土が生きているのか?」と問われれば、もちろん生きています。 いってみれば、土はすべての命の源です。 私たちは、普段からもっと土に触れる習慣を持ったほうがいいのです。 少なくとも週末には公園などに行って、靴も靴下も脱いで、裸足の足を土に 触れさせてください。 ウィークデーの五日間、コンクリートに囲まれて働いていれば、いいかげん 体に邪気が溜まってきます。イライラした気持ちにもなるでしょう。 そこで土に触れて、邪気をアースするのです。 一度これをやってみると、土の持つ力に感謝せずにはいられなくなります。 植物のように水を吸い上げているわけではないけれども、やはり命にとって の大事なエネルギーを、私たちは土からもらっているのです。 トップアスリートとして世界的に有名なある陸上選手は、裸足になって土や 芝生の上を歩いてクールダウンするそうです。理由を問うと、 「それをやると気持ちがよくて、疲労が取れるような気がするから」 というのです。 健康な肉体とはそういうものです。 しかし、ビルのなかで仕事をしていると誰でも感覚が鈍ってきます。 だからこそ意識的に土に触れてほしいのです。 これからは、遊びに行くたびに土に触れる習慣を持ってみましょう。 最近の子どもたちのなかには、ニンジンが、りんごのように木になっている と思っている子がいると聞き、驚きました。 それも、すべて土に触れた体験がないからのことでしょう。 これでは、食べ物に対する感謝が生まれないのも無理はありません。》 (出典元:佐藤 伝「感謝の習慣で人生はすべてうまくいく」PHP文庫) * * * 土にも、肥えた土・痩せた土というものがあります。 たとえば、キャベツ、ニンジン、ダイコンのような野菜や根菜類を生産する 農家では、土を定期的に掘り返したりして、手入れをすることが必要です。 この作業をすることで、肥えた土になり美味しい野菜ができるのです。 痩せた土というのは、手入れをしないので土そのものに栄養分が少なく、作物 を実らせるには、時間をかけて手入れをする必要があります。 土は生き物です。 ガーデニングをする人はこのことが一番わかっている人です。 住宅環境によっては、ガーデニングが難しい場合もありますが、それでもたま には外に出て、土とふれあう時間をつくってみましょう。 (by ハートリンクス)

2020年10月04日

コメント(2)

-

【自己実現するには】

【自己実現するには】 ◎~自己実現とは、なりたい自分にあるということもありますが、 「なれる最高の自分になること」ではないかと思っています。 そして、なれる最高の自分を目ざしているその延長上に、なりたい 自分になれると考えています。~ (小宮一慶) * * * 自己実現している人にはある特徴があると言われます。 アブラハム・マズローという心理学者によりますと、自己実現をしている人は 自分以外の問題に強い関心をもち、その問題に集中して取り組むそうです。 どういうことかといいますと、何かの問題が起きたら、その問題を中心にした 考えと行動をするということです。 人によっては、問題が起きたら自分に責任があるかないかなどと考えてしまい 自分を責めたりすることもあります。 ところが、問題を中心に考える人は、自分の外のほうに意識を向けどうすれば 問題を解決できるかに力を注ぐのです。 かりに個人的な不運が起きても、そのことに動揺することも少なく冷静に対処 対処できるのです。 そして、問題を乗り越えたときの経験が自信となり、自分のやりたいことも 実現できるようになっていくのです。 その例として、セブンイレブンにまつわる話をしたいと思います。 1960年の後半、イトーヨーカ堂がある地区に新しい店を開店する計画があり ました。 ところが、その地域の商店街から、お客がとられるという警戒心が高まり、 説明会を開いても同意を得ることがなかなかできません。 当時、鈴木敏文さんはその問題に直面していました。 ヨーカ堂と商店街の人たちの問題を解決する方法はないかと考えました。 その頃、アメリカでの研修に参加した鈴木さんは、セブンイレブンという ものをはじめて目にしました。 スーパーマーケットよりは規模が小さい店舗ですが、食品雑貨の品ぞろえは できています。 この形態なら、地元の商店街の同意を得られるのではないかと考え、検証を 行い計画を何度も練り直しました。 社内では反対意見もありましたが、計画の必要性を強く訴えた結果、日本初 のコンビニエンスが生まれました。 仕事において自己実現できる人は、人生においても自己実現できる人です。 自分の夢・目標があるとしたら、まず、実現のためにどう考え行動するか、 自分の外側に目を向けるべきです。 それが、自分を客観的に俯瞰できる視点を養うことにつながるでしょう。 そして、やるべきことを積み重ねていくうちに、自分の心の強さもしだいに 備わってくるはずです。 やりたいことを実現して、人生の充実感を味わいましょう。 (by ハートリンクス)

2020年10月03日

コメント(0)

-

【つらいときは力を抜くとき】

【つらいときは力を抜くとき】 本多時生氏の言葉から。《重労働をすれば疲れるのは当たり前ですが、力の入れ過ぎでつらくなるケース もあります。 必要以上に疲れると感じた時や、一所懸命にやっているのにうまくいかない時 には、「力を抜こう」と考えてみてはどうでしょうか。 「力を抜く」ということは「その事をサボる」とか「いいかげんにやる」と いうことではなく、少し力を抜いてその事をやったほうがいい、ということ です。 力の入れ過ぎで問題なのは、余計な所に力が入っている状態です。その分、力 が分散してしまい、本来必要な働きの足を引っ張ってしまうこともあります。 また、力が入り過ぎると柔軟な考え方ができなくなってしまいがちです。 「○○でなきゃならない」「ちゃんとできなくちゃいけない」「これがダメ なら終わりだ」などと、無意識に思い込んでいるような場合です。 そのために、(すぐにはどうにもならない)現実に抵抗して苦しみ、疲れてし まいます。 仕事でつらい思いをしやすい人は、「力を抜く」ことができないのかもしれま せん。 ちゃんと(うまく、早く、たくさん)やらなくてはならないと思い過ぎたり、 人の目を気にし過ぎたりしてしまいます。 何か悪いことがあると、どんどん自分を追い込んで、心身ともに疲弊して、 つらくなる考え方や行動をしてしまう。その悪循環に陥ってしまします。 どこかで(できれば早めに)力を抜いたり、休んで心身を回復させてから、 落ち着いて考えることができれば、もっとラクに済ませることができるで しょう。》 (出典元:本多時生著 「ラクに生きよう」アルファポリス) * * * 仕事が好きな人は、つらさを感じることは少ないのではないかと思います。 もちろん、好きな仕事にトラブルが起きればそれなりの大変さはありますが、 つらさとはまた違ったものです。 つまり、仕事というのはイヤイヤするより、目的意識を定めてやるようにすれ ば、つらさも義務感も生まれることはないと思います。 好きな仕事なのに、人間関係が悪いために仕事がつらいと思うことがあるかも しれません。 さらに、小さくてもいろいろな問題が、複雑にからんで仕事そのものがつらく なったということもあるようです。 仕事に限らず、家事をふくめてつらさを感じたとき、力を抜く具体的な方法が あります。 それは、日々の生活を60点主義で考えることです。 斎藤茂太さんは、80点主義で人生は快調・快適になるとおっしゃっていまし たが、私は、つらさを感じたら60点主義でもよいと考えます。 今はどうかわかりませんが、学生時代は学校の試験では、60点取ればどうに か単位をとることができました。 つまり、60点というのは、不合格ではないが合格点の最低ラインです。 つらいときは、とりあえずこれで自分に合格点をつけてしまうのです。 そして、徐々に点数を上げていけばいいのです。 つらくなったら、自分に寛容になることが元気になるためのコツです。 (by ハートリンクス)

2020年10月02日

コメント(0)

-

【悩みとうまくつき合おう】

【悩みとうまくつき合おう】 心理学者・内藤誼人(よしひと)氏の言葉から。《そもそも、人間は悩む存在なのであって、「悩まない」ことなど、可能なのだ ろうか。 仕事がうまくいけば、「悩まない」でいられるか。 成功者になりさえすれば、その瞬間から、悩みがきれいになくなるのか。 そんなことは、絶対にありえない。 人間はもともと悩み多き存在なのであって、「いっさいの悩みから解き放たれ る」などということは夢物語であり、幻想である。 億万長者のビル・ゲイツだって、メジャーリーガーとして大成功したイチロー だって、彼らにしかわからない悩みはきっとあるはずで、「私は、悩みなどあ りません」などと公言する人がいたら、その人はきっと偽善者である。 ウソをついているのである。 「悩み」というのは、生きる力を生み出すエネルギー。 だから、悩みが多い人のほうが、「生きてやる!」という力強いエネルギー があふれているものなのだ。 悩んで、悩んで、悩み抜いている人のほうが、その悩みを克服するために 精一杯生きようとするものなのである。 第二次世界大戦中に強制収容所にいた経験がある精神医学者のフランクルは 言う、「苦悩する人間は、役に立つ人間よりも高いところにいる」と。 悩む人間こそ、生きる意志が宿っているのだ。 「オレ、別に何も困ってねえ」「オレ、特に悩みなんかねえ」 と口にする若者を見てみるがよい。 彼らの顔が、イキイキとしているだろうか。 むしろ、毎日を自堕落に生きていて、悩みはないのかもしれないが、精気を 失っているように見えるのではないだろうか。 彼らは、自分の将来について真剣に悩んだことがない。 もし本気で悩んでいたとしたら、「これでは、いけない!」という不安が 絶対に生まれるはずで、自分を変える努力をするはずだ。 悩まないということは、“問題を見ないようにしている”だけである。 自分に問題があるのに、それに気づかないフリをしていれば、悩むことはない。 しかし、問題はそのまま放っておかれているわけであり、そういう人は人間と して成長することもできない。 悩むことは、たしかに苦しい。 しかし、悩むからこそ、その悩みを克服するために、人はやる気になるのだ、 ということは知っておかなければならない。》 (出典元:内藤誼人著 「不安があなたを強くする」 廣済堂出版) * * * 悩んでどうにかなるものと、どうにもならないものがあります。 『悩んでどうにかなるものには、悩めばいい。しかし、悩んでもどうにもなら ないことには、悩む必要はない』これも、ひとつの原則です。 悩んでも自分の力ではどうにもならないことはあります。 ところが、人によっては、自分ではどうにもならないことをどうしよう、と 悩んでしまうこともあります。 そのときに、誰かの助けを借りよう、あるいは誰かに相談してみよう、と考え ることができれば、解決の方法は見つかることもあるでしょう。 しかし、誰にも何も言わずに、相談することもなく自分一人で悩んでしまう人 が意外と多いのです。 一般的に、男性にこのタイプが多いといわれています。 また、芸術家や世の中から脚光をあびる仕事に従事する人にも多いといわれて います。 自分の弱さを人に知られたくない、という意識の強さが原因にあるようです。 心理学に「援助希求」というのがあります。 誰かの援助を求めたい、相談したいという思い、願いのことです。 これがあることで、自殺の予防につながるともいわれています。 悩みとうまくつき合うには、まず、悩んでいる内容を整理してみるのが大事 なことです。 そのうえで、自分なりに解決のためにやるべきことを文字にしてみることも よいと思います。 悩んだ分だけ強くなれるというのは確かなことですが、悩みを解決できない 自分自身をダメだと思う必要はまったくないのです。 相談したいという気持ちがあれば、それに従ったほうがよいのです。 何より重要なのは、自分に無理をかけすぎないことです。 そして、無理をしているかしていないかの判断も大事です。 (by ハートリンクス)

2020年10月01日

コメント(0)

全31件 (31件中 1-31件目)

1

-

-

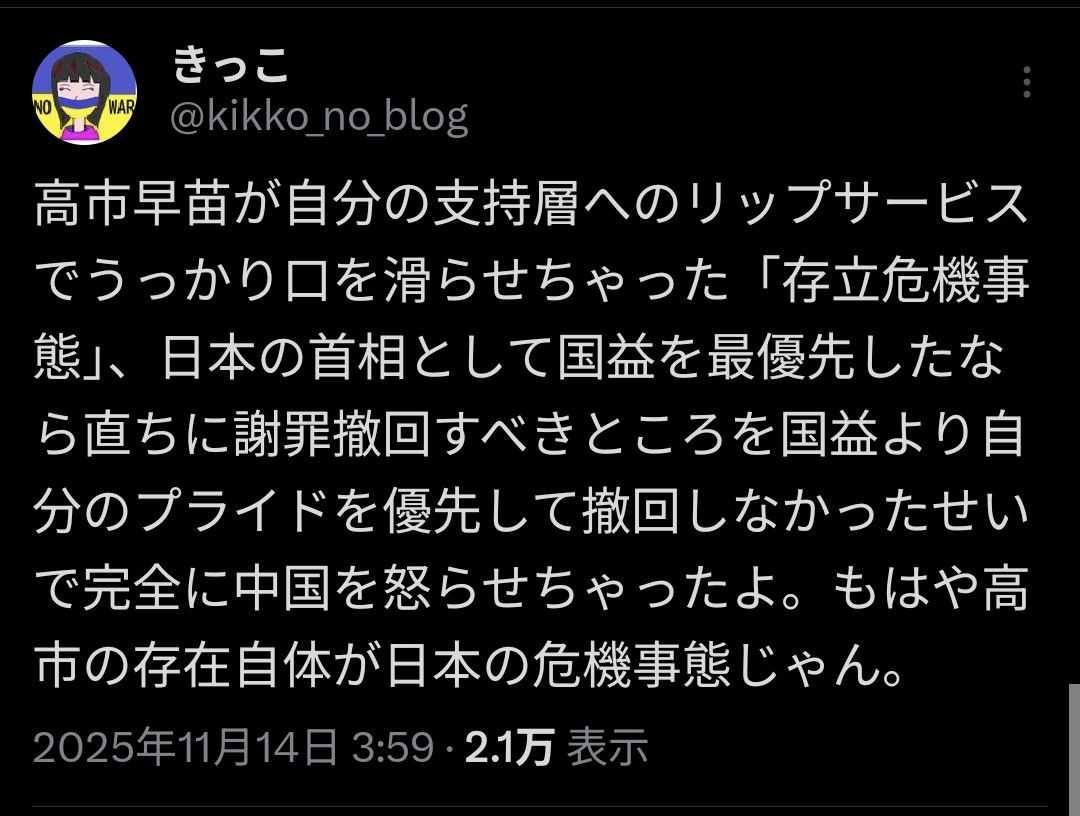

- 政治について

- 高市自体が危機事態。

- (2025-11-14 13:35:04)

-

-

-

- 株主優待コレクション

- 丸大食品:ショッピングモールに:自…

- (2025-11-14 19:39:51)

-

-

-

- 【楽天ブログ公式】お買い物マラソン…

- 「ベースボールスカル ロングスリー…

- (2025-11-14 18:17:12)

-