2022年01月の記事

全31件 (31件中 1-31件目)

1

-

【感情のバランスは心の整理整頓から】

【感情のバランスは心の整理整頓から】 私たちが、何かの問題を抱えたり悩んだりすると、そのことしか考えられ なくなります。 そんな状態になると、判断は冷静さをなくしものごとを大きい視野で見る ことができなくなるのです。 そして、自分の考えが正しいと思い込んで、周囲のアドバイスなどを聞く ことができなくなります。 つまり、自分では一生懸命に考えているのに、残念ながら自分にとっては 都合のいい結論になり、かえって問題解決にならないこともあります。 これは、バランス感覚がなく、偏った思考状態に陥っているからです。 本人は真面目に考え悩んでいるのに、客観的には利己的になってしまう。 もったいないことです。 このように、私たちにとって苦しみのもとになっているのは、悩みや問題 そのものにあるのではなく、悩みと問題に対する考え方なのです。 こんなときこそ、悩みや問題をありのままに見る能力が必要です。 この能力がバランス感覚です。 では、バランス感覚というのは具体的にどんなものでしょうか? それは、感情の整理整頓、心の整理整頓をする能力です。 もっとわかりやすく言えば、不要なモノはゴミ箱に捨てるように、必要な ものは、必要なときに取り出せる場所に置いておく、ということです。 簡単なようですが、これが意外とできないことが多いのです。 たとえば、スマホやパソコンには毎日、何十、あるいはもっとたくさんの 情報が入ってきます。 必要なものはフォルダーに移し、いらない情報はゴミ箱へ移せばいいのに ずっと、そのまましている人は結構多いのです。 置くべきところに置く、これがバランス感覚を磨く基本的なことです。 よく、掃除をするとよいことがあるといいます。 風水学でも同じことを言いますが、掃除をすると、なぜ運がよくなるの でしょうか? 答えの一つは、掃除をした人の心がキレイになるからです。 汚れたところがキレイになるだけでなく、掃除をした本人の心がキレイに なる、つまり心が純粋で、素直に近い状態になるわけです。 幸運というのは、純粋さや、素直さが好きです。 これは、組織や企業においても同じことがいえます。 たとえば、楽天の本社ビルでは、週に一度、すべての社員の人が自分の デスク周りを清掃するようになっているそうです。 役員も社長さんも、自分が使うデスクや椅子の脚まで拭き上げるという 決まりがあるとのこと。 このような社員の行動規範が、独特な企業文化を作り上げ、企業自体の バランスが保たれていくのです。 会社という組織に、経営哲学や起業精神が必要であるように、人が生きて いくには、バランスのとれた感情や心が必要です。 心の整理整頓、せめて週に一度は行いましょう。 (by ハートリンクス)

2022年01月31日

コメント(0)

-

【感謝すると満足感を味わえる】

【感謝すると満足感を味わえる】 初詣のときは、神社に行ってお祈りします。 毎年、初詣にはほとんどの人が神社に出かけます。 そして、その祈りの仕方には二通りあるそうです。 まず一つは、「請求書的な祈り」というものです。 「病気をしないで健康であるようにお守りください!」 「いい人とめぐり合わせてください!」 「宝くじが当たりますように!」など・・・です。 もう一つは、「領収書的な祈り」です。 願いごとは言わずに、ただ、今の環境や境遇に感謝の気持ちを述べる、 という祈り方です。 「いつも、見守っていただきありがとうございます!」 「今まで、守っていただきありがとうございました!」など・・・です。 そして、心理学的には「領収書的な祈り」ができる人ほど、ストレスを 感じにくく、ためにくい性格で、穏やかな人が多いのだそうです。 あれも、これも叶えて下さいと求めるのは、自分の欲を優先していること になります。 実現しなかったら、それがストレスになります。 つまり、請求書的な祈りは条件つきの祈りです。 「感謝」の対語は「当たり前」。 「満足」の対語は「不足」。 当たり前であることに感謝すれば、不足していても満足できます。 つまり、領収書的な祈りは、現在感謝となり、無条件の祈りとなります。 これだと、ストレスを感じる必要はなく、今現在が喜びに近くなります。 さらに、小さなことにでも大きな感謝をすれば、大きな満足感を味わえる ということです。 何かにつけて、感謝の気持ちを習慣的に持つ人ほど、幸せだなという意識も 高く、考え方にも柔軟性があります。 いつも、「足りない・当たり前のことだ」、という気持ちや言葉より、感謝 の念や言葉を出すようにこころがけましょう。 (by ハートリンクス)

2022年01月30日

コメント(0)

-

【好きな仕事とよい仕事の違い】

【好きな仕事とよい仕事の違い】 自分が本当にやりたい仕事があるのに、それができないことが悩みだ、と いう人がいるかもしれません。 また、自分がやりたい仕事ができて楽しい、という人もいるでしょう。 テレビで活躍している、林修さんは予備校の講師をしていましたが、その 仕事は好きではなかったそうです。 ところがそれが縁で、テレビに出るようになりました。 本当は、林さんが一番やりたいのは本を書くことだそうです。 それなら、テレビの仕事を断って本を書けばいいのに、と周りから見れば そう思いますが、林さんはそれでも今の仕事を続けています。 それは、なぜかというと、「頼まれた仕事は引き受ける」という考えがある からとのこと。 つまり、仕事は自分の好き嫌いを超えたもの、ととらえているからです。 いろんな仕事があるから、社会が成り立っています。 その意味では、自分がやりたい仕事ができなくても、社会的使命という 点では、その役割を果たしていることになります。 林さんの言葉に、 「やりたくない仕事でも、一生懸命やっていると、やりたい仕事に近づいて いて、それが幸運にめぐりあえる秘訣」 というのがあります。 よい仕事というのは、好きではないが、 「自分にとっては、そのときに必要な仕事」だと思ってみると、仕事観が 広がっていきます。 仕事に対する考え方を変えれば、自分がそれまで気づかなかったスキルや 可能性を見出せるかもしれません。 今の仕事は好きではないから、面白くないと考えるのではなく、 「好きではないけど、やってみるか」というチャレンジ精神を抱くことも 長い人生では大事なことです。 その経験が、自分を人間的に大きく成長させてくれることになるはずです。 自分にとって、「よい仕事」とは、自分を向上させるものです。 (by ハートリンクス)

2022年01月29日

コメント(0)

-

【植物のリズムが教えてくれるもの】

【植物のリズムが教えてくれるもの】 観葉植物にエバーフレッシュというのがあります。 人間と同じように睡眠運動をする植物で、人気があります。 このエバーフレッシュが、一人の少女の生活習慣を変えてくれたという お話です。 少女は4歳で、お母さんは仕事をしているため保育園に通っています。 ただ、朝起きが苦手です。 というのも、お母さんは仕事を終えて保育園に迎えに行くのが夕方5時 を過ぎてしまうのです。 さらに、車が混んで家に着く時間は夕方7時近くになります。 それから夕食の準備をして、家事を済ませても子どもが寝る時間が10時 を過ぎてしまいます。 そのような生活のサイクルのせいか、少女は朝起きるのが大変でした。 お母さんは、どうにかできないものかと考えました。 ある休日に、テレビで幼児向けの番組が流れていたのですが、その番組で 観葉植物のエバーフレッシュのことを知りました。 そこでお母さんは、そのエバーフレッシュを買ってきたのです。 夜になると、葉を閉じて朝になると葉が開くという特性があります。 お母さんは娘に言いました。 「寝る前に、『お休み』って言うと葉っぱが閉じるよ、朝、起きたら葉っぱ が、開いているよ。だから早く寝ようね」 そして、お母さんは娘が寝たあと、葉っぱが閉じている写真をこっそりと 撮りました。朝は葉っぱが開いているところも撮りました。 その二つの写真を娘に見せました。 すると、少女はエバーフレッシュに興味を持ち、それから早寝早起きが できるようになったそうです。 植物も人間も自然界の生きものです。 樹齢何十年、何百年の大木も根っこから水を吸っています。 木に聴診器を当てると、水を吸い上げる音が聞こえるそうです。 このような植物も、地球上の二酸化炭素を吸って栄養にして、酸素を出し てくれて、自然界の循環を維持するために活動しています。 植物の生態系から人間が学ぶことはたくさんありそうです。 (by ハートリンクス)

2022年01月28日

コメント(0)

-

【逆境には問題整理力で越えていこう】

【逆境には問題整理力で越えていこう】 健康であるときは健康が当たり前という感覚になりがちです。 健康なことはありがたい、と思っていても当たり前の観念が強くなって いるからです。 しかし、思いがけなく病気になってみて、はじめて健康のありがたさに 気づくのです。 そして、その人は逆境というものに直面することになります。 逆境を乗り越えようと思うとき、ある種の恐怖を感じ、心も不安になって いきます。 しかし、そんな逆境でもサラリと気持ちいいぐらいに、スッキリと乗り越 えてしまう人もいます。 書道家、武田双雲さんの生徒に40代の女性がいました。 もともと健康な人だったのですが、たまたま健康診断を受けたら胃がんが 見つかったそうです。 ただ、胃のすべてを摘出する必要があったといいます。 一部分の切除でも落ち込んでしまいますが、全部を摘出するとのこと。 武田さんもその生徒さんのことが心配でたまりません。 しばらくして、その生徒さんは書道教室に復帰しました。 リハビリも終えて、思った以上に元気な表情です。 武田さんが、元気になった生徒さんに尋ねてみました。 「私は、あなたが胃を全部取ってしまわれたと聞き、とても心配でした。 でも、よくなって本当によかったです。 ただ、どうしてそんなに元気な気持ちでいられるのですか?」 すると、こんな言葉が返ってきたそうです。 「体が病気したのですから、心だけは健康に保つようにしようと切り替え ました。そして問題を大きくとらえないようにしています」 この言葉に、武田さんは大事なことを教えられたとしみじみ思ったとの でした。 逆境というものに、対処するにはある黄金の法則があるといいます。 それは、 1、逃げないこと 2、生きよう思うこと 3、問題を最小限にとらえ、原因を知り、今後を管理すること 4、問題を糧にすること これは、逆境の問題整理力といえるものです。 逆境に直面したら、ほとんどの人は一時的に混乱し、気持ちも動転する ものです。 しかし、それでも逆境の中のいくつかの問題を、一つずつ整理して対処 していけば解決できるのです。 たとえば重さ50キロの砂を、一度に持ち上げて他の場所に移すのは大変 な作業ですが、10キロずつに分けて運べば5回繰り返す時間はかかって も労力は少なくて済みます。 自分にとって逆境と思える問題が起きても、たじろぐことなく冷静に対処 していきましょう。 (by ハートリンクス)

2022年01月27日

コメント(0)

-

【自分を向上させるには、小さな変化を重ねること】

【自分を向上させるには、小さな変化を重ねること】 今のままの自分ではいけない、と考え自分を鍛えていこう、変えていこう と思うことは誰にもあると思います。 これは、自己成長意欲の発露の現われで、世の中を変えていくような人は この傾向が特に強いようです。 しかし、それでも自分を成長させ向上させるには、時間がかかります。 つまり、一気呵成にできることではないのです。 自分を向上させるにも、一定の法則のようなものがあります。 たとえば、短気な性格を直して、ゆっくりと構える人間になりたいとき そこには工夫が必要です。 性格を直すのは簡単なことではありません。 性格というのは、その人の心に直結しています。 その心の問題を、心で変えようとしても良くなる可能性はそう高くはない でしょう。 しかし、心ではなく感情というレベル、あるいは考え方のレベルから変化 させれば、ハードルは低くなります。 たとえば、怒りっぽい短気な自分を変えようとして、怒りが起きたときに その感情を抑えたり、我慢するだけでは短気な性格は直らないのです。 もし相手の言動に怒りを覚えたとしましょう。 そんなとき、相手が暴力で迫って来ない限り、「あの人は何か勘違いして いるのだろう」というように、とらえ方を変えることはできます。 つまり、小さなことから変えていこうと思えば、できる可能性は高くなる のです。 アメリカの詩人、ソローがこんな詩を書いています。 ちょっと、受け止め方を変えてみよう ちょっと、口ぐせを変えてみよう ちょっと、字の書き方を変えてみよう ちょっと、呼吸を変えてみよう このように、「ちょっとだけ・少しだけ」変えていくことから始めれば、 いつかは大きく変わり、向上できるのです。 (by ハートリンクス)

2022年01月26日

コメント(0)

-

【ストレスに敏感な人ほど、ストレスがたまりやすい】

【ストレスに敏感な人ほど、ストレスがたまりやすい】 ストレスを感じやすい人の特徴は、ストレスの原因に敏感です。 そのため、普通の人よりストレスを多く抱え込んでしまうのです。 ストレスの原因になるものは、大きく4つの種類があります。 一つは、環境のストレスです。 生活環境・職場の環境・家庭環境、また肉体的に病気があったり、睡眠が 不足したりするなどです。 二つ目は、心理的なストレス。 不安、恐れ、悲しみ、焦りなどです。 三つ目は、社会的なストレス。 人間関係が特に大きく、仕事上のことや恋愛や結婚、夫婦親子関係です。 四つ目は、環境の変化です。 幸せな生活が、突発的な出来事で不安定になる、近親者との別れ、死別 など。また、会社からの解雇などもそうです。 その上で、なぜ、ストレスに敏感になるのか、を知っておくとストレスに 対する考え方が変わってきます。 知っておきたいことをいくつかあげてみましょう。 1、自分にとってイヤだと思うことを大きくとらえすぎている。 2、ミスしたことは忘れないが、よいことはすぐに忘れる。 3、自分のやるべきことが7割できても、不満に感じる。 4、先々のことまで悩んでしまう。 以上、知っておきたいこと4つを、ストレスに敏感な自分に照らし合わせ るとほとんどが該当していると思います。 では、ストレスに敏感な自分をどのように変えていけばよいでしょうか。 まず、ストレスに強くなろうと思う必要はありません。 弱いなら強くなればいいと考えても、心はそう簡単に変わるものではない からです。 まず、4つのことを真逆にしてみましょう。 1、自分にとってイヤなことは深く考えず、そんなものだと考える。 2、ミスしたら、そのミスから学んで次のステップのバネにしようと思う。 3、自分のやるべきとことは70点で十分だと考える。 4、先はどうなるかわからない、今やるべきことを考える。 このように、意識を変えてみるのです。 これを、くり返して自分にいい聞かせることが大事なことです。 習慣は武器になります。 私は、自分にとって都合のよい情報があれば、すぐにスマホのメモに書き 込みます。 少しでも、時間の余裕があり思いついたとき、そのメモを見ることを習慣 にしています。 ある程度の量になったら、別の備忘録に移し変えます。 人によって、やり方は違うと思いますが自分の生活スタイルにマッチした 行動習慣をもっておくと、安心できます。 自分は、悩みやすくストレスを感じやすいと思う方は、意識を少し変化 させてみましょう。 自分のペースで、生活スタイルを少しずつ変えていくのです。 むしろ、「変える」というより、「修正する」というイメージのほうがよい かもしれません。 いつのまにか、以前と違っている自分に気づくはずです。 (by ハートリンクス)

2022年01月25日

コメント(0)

-

【人との関係をよくするには】

【人との関係をよくするには】 人間関係がうまくいかないことは、ほとんどの人が体験しています。 人と人との間に生じる感情は、好きか嫌いか、何も感じないかの三つです。 パレートの法則というのがありますが、これは物事を2:8に分けること ができるというものです。 この法則から派生した2:6:2という法則があります。 よく、働きアリの法則とも呼ばれますが、2割のアリがよく働き、6割は 普通に働き、残り2割はサボっているという分類をします。 これで人間関係を考えると、世の中にはどんなに頑張っても、自分が嫌い な人が10人の知り合いの中に2人は必ず存在する、ということになるの です。ですから、自分にとって嫌いな人がいるのは当然なのです。 仏教の四苦八苦という言葉の中の一つに「怨憎会苦」(おんぞうえく)と いうものがあります。 これがいわゆる、自分の嫌いな人と出会う苦しみのことです。 つまり、人が生きていくとき、自分が嫌いな人と出会うのは避けることが できない、といいます。 ところが、この考えをみごとにひっくり返した人がいます。 黒住宗忠という人物です。 「立ち向かう人の心は鏡なり、おのが姿を写してや見ん」 という名言を遺しています。 <おのがすがた>とは「自分の姿、自分のこと」です。 意味は、誰かを嫌いだと思うのは、その人の欠点を見て裁いているから。 さらに、自分のことを相手より上に置いていて、自分にはその欠点はない と思っているが、ほんとうは違う。 相手の中に見る嫌いなところは、じつは自分自身の中にあるのだから、自分 を省みて改めなさい。つまり相手を嫌いだと思う必要はない。相手のおかげ で、自分の欠点に気づくことができる。ありがたいことだ。 この考え方ができれば、相手を嫌いになる気持ちはなくなるのです。 ところが、このような気持ちには簡単になれないのが私たちです。 人と人の間で生きるから、「人間」というのだそうです。 一理あります。人間関係は思った以上に複雑で、簡単にはいきません。 しかし、それでも黒住宗忠の言葉を知り、たまに思い出せるのも人です。 人間関係でうまくいかないとき、この名言を思い出すと自分という人間が 一つ向上したことになります。 さらに、相手の長所に気づくとその人との距離は近くなり、もしかすると 仲よくなれるかもしれません。 (by ハートリンクス)

2022年01月24日

コメント(0)

-

【感情をリセットするコツ】

【感情をリセットするコツ】 一日の仕事を無事に終えて、「今日はよく頑張った」と、自分を振り返る のはとても大切なことです。 しかし、毎日がそんな一日で終わるとは限らないのが社会の厳しさです。 むしろ、いろんなストレスを消化できず、次の日に持ち越してしまうこと もあるでしょう。 とくに、コロナ禍にある最近は、このような生活スタイルになっている方 が多いかもしれません。 しかし、それでもどこかでリフレッシュすることは、人が生きていく上で 重要なことです。 そのためにも、月に一度ぐらいは、できる範囲の小さな慈善活動をやって みるのも効果があります。 大げさなことではなく、近くの公園のゴミを拾う、不要な物品をネットを 使って誰かに寄付する、など何でもいいと思います。 アメリカのある大学の調査で、ボランティアの習慣のある人のほうが健康 であるという結果があります。 実際、ニューヨークの精神医療施設では、自助グループで奉仕活動や慈善 活動を実践しているところもあるそうです。 この、ボランティア活動をする人がなぜ、元気になれるのかというと、 それは「ヘルパーズ・ハイ」という状態になるからといわれています。 つまり、ボランティア活動によって、心も躍動的で活動的な状態になると いうものです。 これは、自分のためにというより、「人のために役立つことをする」ことで 自分自身の心の奥まで、スッキリした状態になるのです。 これで、気持ちをリセットし、感情をリセットできる効果をもたらしてく れます。 人間が、本来持つ「誰かのために何かをしてあげたい」という、愛他心を 行動で示していくことが、結果的に自分にも返ってきます。 これを「返報性の法則」といいます。 最初は、自分の気持ちをリセットするというきっかけでも、繰り返して いくうちに、人生全般にいいことが起きるようになっていくでしょう。 (by ハートリンクス)

2022年01月23日

コメント(2)

-

【落ち込みやすい人の思考習慣】

【落ち込みやすい人の思考習慣】 私たちのまわりには、いろんな性格の人たちがいます。 いつもニコニコして、少しあわて者だけど明るく元気な職場の同僚。 おとなしく、口数も少なく、ちょっとしたことで落ち込んでしまう友人。 どちらも、その人の大切な個性の一部です。 ただ、落ち込みやすく小さなことを悩んでしまう人には、ある特徴があり ます。 それは、「自分が苦手なことをいつも気にしている」、ということです。 極端に言えば、自分が苦手なことだけを考えている、と言ったほうがいい かもしれません。 本当は、誰にでも苦手なことは意外とあるのです。 しかし、落ち込みやすい人は、自分の苦手なことをいつも考え、気にして しまいます。 アルプスの少女ハイジのお話はよく知られています。 この話に、自分の足が不自由なことをいつも気にしている、クララという 少女が登場します。クララはハイジの親友です。 クララはとてもやさしいのですが、いつも自分の足が不自由なことを気に するタイプで、すぐに落ち込んでしまうところがあります。 そんなクララですが、目の見えないおばあさんのために、讃美歌の本を読 んであげていました。 そして、その読み聞かせを続けていくうちに、クララは自分でも誰かの役 に立てることに喜びを感じていく、という場面があります。 落ち込みやすいクララが、明るく元気になっていくのは読者に勇気を与え ていると思います。 そして、おばあさんに讃美歌の本を読んで聞かせてあげ、それが喜びにな り元気になることができた。 つまり、本を読んであげるのも自分の得意なことの一つだと、考えること ができたのです。 苦手なこともあれば、得意なこともあるのが人間です。 落ちこみやすい人は、自分の苦手なことを気にし過ぎないで、自分が得意 なことは何か、を追求していけばよいのです。 そうすることで、自分の思考習慣がマイナスのことより、プラス面のこと も考えるように変わっていきます。 一つの思考習慣は、別の思考習慣で変えることができます。 つまり、習慣は思考を変え、人生を変えていくのです。 よい習慣を身につけ、充実した毎日を送りましょう。 (by ハートリンクス)

2022年01月22日

コメント(0)

-

【ストレス解消のコツ】

【ストレス解消のコツ】 昔の逸話に、とてもユニークな物語があります。 その逸話から、現代に生きる私たちのストレスを解消できるコツの一つを ご紹介したいと思います。 話の主人公は、堪忍六助という人物です。 六助はどんな事にも、腹を立てなかったので近所の人たちから注目されて いました。 ところが、それを気にくわない若者たちがいたのです。 若者たちは、六助をどうにかして怒らせようと考えました。 ある日、六助が道を歩いているとき、二人で後ろから頭を叩きました。 ところが六助は、平気な様子で通り過ぎました。 若者たちは、今度は五人がかりで、六助に殴りかかります。 それでも、六助はまったく意に介せず、泰然自若として通り過ぎました。 とうとう、悪さをした若者たちは、六助のすごさに感服して、殴られても 顔色一つ変えないのはなぜか、どうすればそんな人間になれるのか教えて 下さいと、それまでのことを謝罪して尋ねたのです。 六助はこう答えました。 「なにも難しいことはありません。頭を何百回叩かれても、堪忍するのは たった一つずつです」 さて、この逸話について作家の戸田智弘さんが、次のように述べています。 『堪忍六助が堪忍をためなかったように、私たちはストレスをためこまな いことが大切だ。つまり先送りしないこと。 なるべく、その場で処理して、一日単位で処理したほうがよい』 次に、具体的な方策としてこう続けます。 『ストレスをためやすい人は、ストレスの原因となる問題点を横に並べる 傾向がある。横に並べるとは、それらを同列に扱うことである。 それは、問題を羅列しているだけで、整理整頓されていない。 これでは、問題を解決する速度より、ストレスがたまる速度が上回り、 ストレスは山積みとなる。 反対に、ストレスをためない人は、ストレスの原因となる問題点を縦に 並べる傾向にある。 大きなストレスの原因になる問題点の中から、小さな労力で解消できる ものを一番上に、その真逆を一番下に置き、上から順番に片づけていく。 これで、ストレスがたまる速度より、問題を解決していく速度が上回り、 ストレスが山積みされることはない』 というものです。 同じ出来事でも、強いストレスだと感じる人がいれば、そこまで強く感じ ない人もいます。 これは感受性の問題ですから、個人差があります。 しかし、ストレスを横に並べるか、縦に並べるかは誰にでもできることで 難しいことではありません。 つまり、意識の向け方を工夫するか、しないかの違いなのです。 さらに、ストレスを自分の味方にしようと思えば、その意識がよい方向に はたらきストレスそのものが、向上のチャンスになるかもしれません。 ストレス解消のコツを修得してみましょう。 (by ハートリンクス)

2022年01月21日

コメント(0)

-

【楽観的な人は心を第一に考える】

【楽観的な人は心を第一に考える】 人の性格の特徴は、いろんな種類に分けることができます。 その一つに楽観的か、悲観的かというものがあります。 もちろん、どちらの種類も持ち合わせているのが私たちの性格です。 ただ、傾向として、あるいはどちらかが強い傾向としての性格があります。 その上で、楽観的な人と悲観的な人との違いがよくわかる、たとえ話があり ます。 ある国でダイヤモンドを掘っている人たちがいます。 ダイヤモンドという石は、もともとは小さな石です。 まれに、大きな塊で見つかることもありますが、それは奇跡的なことだと いわれています。 その採掘場所には、いろんな人が集まります。 そこに来て、ダイヤモンドを見つけるには、何トンというすごい量の土や 泥を掘る覚悟が必要です。 その覚悟をしている人たちにも、やはり性格というものがあります。 まず、楽観的な人はどんな気持ちで、土や泥を掘るのでしょうか? 特徴はこうです。 掘るたびに、自分の夢を掘っていると考えて体を動かします。 つまり、そこに夢や喜びを託しています。ですから、疲れません。 次に、悲観的な人の特徴はどうでしょうか? 特徴はこうです。 土や泥を掘るたびに「また土だ、次も泥ばっかりだ!」という気持ちです。 つまり、土は土、泥は泥である、という表面的な結果だけしか考えていな いのです。 ですから、掘るたびに疲れていきます。 さらに言いますと、ここでは土や泥の中にある夢を掘る人は、心が快活な 状態にあるために、エネルギーはどんどん出てきます。 本当の意味で、楽観的な人は、物事に取り組む自分の心のあり方を第一に 考える人だといえるのです。 悲観的な人は、結果だけ表面的なことだけが気になり、自分の心のあり方 について、深く考えることが苦手なようです。 楽観的なことは必ずしもいいことではない、というとらえかたをする人も いますが、それも間違いではありません。 大事なことは、どんな気持ちでどんな心で取り組むか、です。 悲観的にとらえるにしても、深い視点が必要です。 世の中にいる多くの成功者(自分は幸せだと思っている人)がそうである ように、楽観と悲観のバランスをとりながら、心をまず第一にする生き方 が何より大切なことです。 (by ハートリンクス)

2022年01月20日

コメント(0)

-

【地道な努力がいちばん強い】

【地道な努力がいちばん強い】 自分なりに精いっぱい努力をしていても、いっこうにうまくいかないとき があります。 そのようなとき、「自分がやっていることは正しいのか?」と、疑問を感じ 自信をなくしたりします。 それでも、努力は続けていくことが大事です。 よく、「三歩進んで、二歩後退」といいますが、まさにそんなときのことを 言っているのでしょう。 三歩進んで二歩後退しても、一歩、進んでいることは事実です。 その上で、二歩後退したことを軽く考えず、ジャンプする前にしゃがんだ のだ、と思えばその二歩には大きな意味があるということになります。 アンパンマンの作者、やなせたかしさんが本格的に漫画家として活躍でき るようになったのは、70歳のときです。 それまで、いくつもの作品を出し、詩も作っていました。 売れない時代が長かったのですが、努力を続けてアンパンマンで花が開き ました。いわゆる、地道にコツコツ努力を続けてきたからなのです。 報われない努力であったとしても、地道にやればその努力も楽しいものに なっていきます。 しかし、報われない努力を嘆いていると、嘆くような結果になります。 できる限りの努力をしたが結果はダメだったといって、気持ちが落ち込む ことがあります。 それは、少し厳しい見方をすれば、「条件つきの努力」だったから、落ち こむのです。 結果がダメだったのは、努力が足りなかった。 だから、もっと努力すればいいだけのことだと、どこかで割り切ることも 大事です。 こんなことを言った人がいました。 「一寸先は闇だ、と思うと、なぜか心は、ネガティブなものなる。 しかし、一寸先は光明だ、と思えば心は、ポジティブなものになる」 努力が実らずに落ちこむより、先にあるのは光明だと考えるほうが前向き 生き方です。 結果はどうであっても、努力し続けることに意味があります。 (by ハートリンクス)

2022年01月19日

コメント(0)

-

【不運を幸福に昇華する力】

【不運を幸福に昇華する力】 生きていると、「私はなんて不幸な人間なのだろうか」と思うようなことに 出会います。 ただ、そんなときにどのような気持ちで対処するかで、それからの生き方 も変わってくるものです。 人間にとって、苦しいこと自体は楽しいことにはなりません。 しかし、それがその人にとって、何かを得るためのきっかけにするのは 可能なことです。 そして、私たちには、その力があるのです。 画家の山田真由美さんという人のお話です。 山田さんは、生まれつき手足が不自由です。 それでも養護学校で学び、絵を描きたいと思いました。 手と足は動かないのですが、足の指はどうにか動かせたのです。 山田さんは、こう思ったそうです。 「指は十本ある。絵筆なら自由に動かすことができる」 そう考えて、高等学部の美術クラブに入部したのです。 床にゴザを敷き、足の指に絵筆をはさんで描くという作業です。 やり始めたときは、5分も続けると足がつらくて動かなくなりました。 それでも、周囲の人たちの励ましもあり、続けていくうちに思い通りに 描けるように上達したのです。 そして、武蔵野美術短大の通信教育部に入学して、本格的に絵の勉強を はじめました。 このようにして、描き上げた絵が50点ほどになり、その半分の作品を 銀座の画廊で個展を催しました。 新聞でも取り上げられ、多くの人たちに観てもらうことができました。 山田さんは次のように語りました。 「個展は、私の心の支えです。 足の指先からも、生きる喜びが生み出せることを、同じ境遇の人に 知ってもらえれば嬉しいです」 自分の境遇が、不運不幸であっても、それを吸い取って生きる力に昇華 するときに、幸福を味わうことができるのだと思います。 生きる喜びを味わうことが、幸せなことでもあるのです。 (by ハートリンクス)

2022年01月18日

コメント(0)

-

【自分が好きであることと、自分がかわいいとは違う】

【自分が好きであることと、自分がわいいとは違う】 最近、自分の知らない人や、通行人の人などを刃物で傷つけたりする事件 が起きています。 なぜ、そのような行動をしてしまうのか、と憤りを感じる方も多いのでは ないかと思います。 原因は、その人が受けた教育、生活環境、家庭環境などが影響しているの は間違いないようです。 また、精神科医や臨床心理、教育心理学など各界で共通して言われている ことがあります。 それは、その人は「自分が嫌い」ということです。 自分が嫌いだから、自分の生き方に納得していない、納得できないという 気持ちがとても強いのです。 次の段階になると、うまくいっている人のことまで納得できず嫌いになり、 人に迷惑をかけることなど考えなくなるのです。 ある精神科医は、次のように指摘しています。 「幸せになるための最低の条件があります。 それは、自分を好きになるということです」 この指摘は正しいと思います。 そして、勘違いしてはいけないのが、「自分の好きなように行動する」こと が「自分を好きであること」だと思うことです。 これは、間違った考え方です。 自分の好きなように振る舞うとは、人の迷惑を考えないということです。 自分がかわいいから、好きなように行動する、人の迷惑は考えることが できないという、悪循環に陥っているのです。 本当の意味で自分が好きな人は、他の人も好きです。 他の人が好きだから、人の嫌がることはできないし、迷惑をかけることも しないのです。 むしろ、自分が好きな人ほど、人が喜ぶような何かをしたいと思うのです。 だから、人から好かれて、評価されて、幸せになれる条件がどんどんやって くることになります。 サッカーや野球が好きな人は、練習がどんなにきつくてもやめようとはし ません。そのために食べたいものを好きなだけ食べずに、自分を管理でき るのです。 そして、そんな努力をしている自分自身に誇りを感じて、自分が好きにな るのです。 かといって、自分の100%が好きであると思う必要はありません。 部分的には、少し嫌いなところがあっても、それは今後の課題だと考える 程度にして、全体として「私は自分が好きだ」と思えるような生き方を していきましょう。 そのような心の傾向が、具体的に人生に反映されていくのです。 (by ハートリンクス)

2022年01月17日

コメント(0)

-

【どんな感情を持つかで生き方が決まる】

【どんな感情を持つかで生き方が決まる】 よく、肯定的な考えをしようという言葉や、それに似たメッセージを耳に することがあります。 いわゆる、人生を肯定的に考える、肯定的に生きるというのは、その背景 となる感情が、安心であったり、感謝というものがあるからこそです。 また、人生を否定的に考えたり、否定的な見方をする背景には、不平や 不満という感情がもとになっています。 つまり、人生を肯定的に前向きに生きるには、安心や感謝が必要なこと、 そして、否定的な生き方は、疲れやイライラが、原因なのです。 さらに、そのような気持ちや感情は、もろに人の生命を維持している脳内 ホルモンに大きな影響を及ぼします。 ここでも笑うことが健康になる方法、幸せになる方法だというお話をよく しています。 ある医学セミナーで、人間の脳内ホルモンと健康について質疑応答をした とき、次のようなやりとりがありました。 参加者の一人が、 「エネルギッシュに仕事を楽しんでいる人がいるが、そんな人と、普通に 仕事をしている人とは、どのような違いがあるか?」 と質問しました。これは、あくまでも医学的な見地からの質問です。 講師が答えました。 「エネルギッシュな人は、アドレナリンという脳内ホルモンを活発に作り、 血液に流し込んでいるからそうなるんです」 さらに、質問が出ました。 「アドレナリンを活発に出す原因はどんなものか?」 講師は答えます。 「アドレナリンを出す内分泌器官というのがあり、そこを刺激すれば出て きます。ただ、エネルギッシュな人はその器官が刺激に敏感に反応する のですが、そうでない人は刺激に鈍感です」 「では、その刺激とは具体的にどんなものか?」と参加者が質問します。 講師の答えはこうです。 「それは、物事の考え方です。その人の人生観です。 もっとわかりやすく言えば、積極的な考え方です」 これは、人の考え方が人間の健康に影響する、ということなのです。 人が生む感情は良い、悪いに関係なく、たとえるなら、「電波」のような ものと同じです。 さらに、たとえるなら、人の体はスマホやテレビの「画面」と同じです。 良い感情という電波の周波数と、悪い感情という周波数は違うのです。 どんな電波を発信するかで、画面の映像が決まるのです。 結局、自分の人生は自分の心の表れである、ということにたどり着きます。 昔の賢人の言葉に、次のようなものがあります。 「神様は優しくもなければ、厳しい方でもない。その人が思った通りの ことを具現化する力を平等に人間に与えているだけ」 つまり、その人がどんな心がけで生きるかで、人生は決まるということ なのです。 (by ハートリンクス)

2022年01月16日

コメント(2)

-

【日本の童話で子どもたちの情緒を育てよう】

【日本の童話で子どもたちの情緒を育てよう】 ひと昔の日本は、よく子どもに昔話や童話を聞かせていました。 寝る間際に、眠い目をこすりながら愛するわが子のために、読み聞かせを した人も多くいらっしゃることでしょう。 今もこのような読み聞かせを実践している家庭があるかもしれません。 最近では4~5歳でも、YouTubeを自分で開いて見ている子どもの姿は どこでも見かけます。 日本以外の国でも同じだと思われます。 また、西洋での昔話などは、良いか悪いか、白か黒かという合理的な考え を植えつける傾向があるようです。 しかし、日本の童話や昔話には普遍的な人間道徳や、倫理などがその物語 にメッセージとして含まれています。 日本では、「桃太郎」の話は有名です。 桃太郎は、お供をつれて鬼退治に行きますが、鬼を殺すようなことはして いないところに作者の意図が感じられます。 また、桃太郎の供をする、イヌ・サル・キジにもそれぞれの役割を与えて 人間社会は協力していくことが大事であることを教えています。 たとえば、イヌは信頼の象徴として登場させています。 サルには、知恵を働かせる役割を与えています。 キジには、情報を集める仕事を与えています。 そして、三人(?)の供は、桃太郎を主人として支えていくことに、自分 の使命を感じています。 たまには、鬼が桃太郎に泣いて謝り反省するという場面もあります。 つまり、鬼でも命を奪うことなく、再起のチャンスを与えているのです。 さて、現代ではいろんなゲームがあります。 相手を殴る、傷つけるなど、死に追い込むようなストーリーは普通に出て きます。 その意味では、子どもたちがゲームに集中し過ぎる弊害が、いずれ社会現象 として表れることを危惧する教育関係者も見られます。 日本独自の昔話や童話をもう一度、大人も読み直してみましょう。 私たち自身、学ぶことも見つかり心が穏やかになります。 (by ハートリンクス)

2022年01月15日

コメント(0)

-

【自分は正しい、という思い込みをなくそう】

【自分は正しい、という思い込みをなくそう】 人はなぜか、自分の考えや意見は他の人よりも正しい(正当である)と どこかで思い込んでいるところがあります。 もちろん、この意識がなくては自己の確立はできないのですが、これも 程度の問題です。 これを、精神科医の立場で分りやすく説明している人がいます。 アメリカの医師でルイス・ターターリャという方です。 ルイス氏はかつて、マザー・テレサのアドバイザーをしていた人物です。 彼があるテレビ番組で取材を受けたときのことです。 質問者「先生、人が最も依存症になりやすいのは何ですか?」 ルイス氏は語ります。 「それは、“自分が一番正しい”という思い込みですね。 人がいったんこの種の快感を覚えてしまうと、治療は難しくなります。 自分が世界で最高の人間だと思い込むほど、気持ちのよいことは ありません」 質問者も、視聴者もルイス氏の回答は、お酒、たばこ、薬物などの依存症 などを想像していたはずです。 その、回答の補足にルイス氏は、こんな話を続けました。 <たとえば、恋人関係にある男性と女性の気持ちのすれ違いも、「自分こそ が正しい」という思い込みから生じます。 一般的に女性は、自分の気持ちを話す傾向があり、女性が「事実なんて どうでもいい。あなた、私の気持ちわかっているの?」という感じです。 しかし、男性は「まったく論理的じゃないよ、君の言い分は筋が通って いないよ」というやりとりになります。 つまり、この場合だと女性は感情を主体に、男性は論理を主体として 自分の気持ちを話していますが、これも“思い込み”の一つです。> このような事例は身近によくあることです。 もし、両者が互いの言い分を少しでも認めようとする、心の余裕があれば ここまでこじれることはないでしょう。 つまり、思い込みはとは、心の余裕がないから起きる感情作用です。 ルイス氏は、人間関係は「北風と太陽の法則で回っている」と説きます。 それは、相手の着ている服を風の力ではぎ取ろうとしても、体そのものが あたたかくならない限り、相手は服を脱がないということです。 複雑な人間関係に、ソツなく対応できる人は、自分の気持ちを相手に伝え ようとするとき、相手の心の鎧をはずす話題を持っていくところから準備 します。 人間関係は、自分ありきではなく、相手ありきから考えたほうがうまく いくことが多いのです。 自分は正しい、ということより相手の気持ちを知るための心の作業を すれば、思い込みからくるトラブルはかなり減らすことができます。 (by ハートリンクス)

2022年01月14日

コメント(0)

-

【失敗は恐れるより、逃げないことが大事】

【失敗は恐れるより、逃げないことが大事】 人生、どんな人も失敗したことがない人はいません。 失敗という過程と経験を活かしてこそ、人は成長するものだからです。 また、失敗するとなぜ成長するか、ということも考える必要があります。 失敗も成功も、どちらも経験値という価値があります。 その意味でも、失敗からも成功からも学ぶことがあると思うべきです。 失敗も成功も、どちらもやったことの結果に過ぎないと考えれば、失敗 そのものから逃げようという気持ちも起きないのです。 ただ、失敗することが恥ずかしい、みっともないと他人の目を意識する ために、失敗から逃げる人もいます。 つまり、プライドがその邪魔をしているということです。 しかし、それはねじれたプライドであって、本当のプライドとは違うもの であると考えるべきでしょう。 エジソンが、一つの発明をするために何百回、何千回という失敗をした ことは現代の私たちも知っています。 しかし、エジソン自身は何百回、何千回という試行錯誤をしてきただけ、 だとしか思ってはいませんでした。 一回の実験で得たものを、次にステップの参考にしていきながら、自分が 目ざす発明を一つの製品にしたのです。 また、自分の目標や夢がかなわなかった、仕事や学業で思った通りの成績 を残せなかった、という失敗もあります。 つまり、落ち込んだりしてスランプになるときです。 これは、人生上の逆風というものだといえます。 しかし、逆風はありがたいとう考えができるなら、成長のための準備段階 ともなるでしょう。 イチローさんが現役の頃、逆風に関して次のようなコメントをしました。 「結果が出ない時、打撃感覚を失った時、どんな自分でいられるかが一番 大事だと思う。そんな時に一打席目で結果が出ないと、今日はダメか、 という気持ちになる。 でも、そんな苦しさの中でも決してあきらめない姿勢が、何かを生み出す きっかけになる。逆風はあったほうがありがたい。 どんなことも逆風がなければ次のステップには行けないのです」 これが、失敗から逃げないということの意味の説明には、ふさわしい言葉 です。 ただし、「逃げてはいけない」、と自分をがんじがらめに追い込むのは問題 です。 逃げたくなる自分がいても、目標なり夢をあきらめることさえしなければ 向かっていく力を回復させることは必ずできます。 逃げてはいけない、と悲壮感だけでは人の心に力は生まれないのです。 逆風(失敗)はありがたい、と思うことであきらめる気持ちはどこかに 消えていくと考えることが大切です。 (by ハートリンクス)

2022年01月13日

コメント(0)

-

【今という時間を生きる】

【今という時間を生きる】 「今を生きよ」という言葉に、心配性な気質の日本人にはピンとこない 方も多いことでしょう。 今さえ楽しいなら、明日はどうでもいい、というのも刹那主義のように 感じられます。 ブラジルのリオのカーニバルでは、世界中から観光客が訪れます。 ここしばらくは、コロナの影響もありますが、以前は日本からも多くの人 たちの人気の都市でした。 その当時ですが、ある日本の若者がブラジルの友人から誘われ、深夜まで 楽しんでいました。 若者は楽しいと思いながらも、心の中では明日の仕事のことが少し気になり かけています。 そこで、ブラジルの友人に、 「明日は仕事があるから、そろそろホテルに戻って寝るか」と言います。 それを聞いた友人は、 「何で帰るの? 楽しくないのかい?」と言いました。 日本の若者は、明日の仕事に影響があるからという気持ちがあります。 しかし、ブラジルの友は楽しい時間をもっと味わおう、という気持ちです。 これは、生きる地域の人々の気質の違いです。 どちらも、正しい考えであるといえます。 ただ、「楽しい今の時間をじっくり過ごす」という感覚の違いがあります。 ただ、気質の違いという点で比較すると、経済的には日本より恵まれない ブラジルでは、うつ病になる人や自殺する人の数は、日本よりも圧倒的に 少ないのだそうです。 楽しい時間を味わう、とは「今を生きている」ということと同じなのです。 アメリカのロサンゼルスで、メンタルクリニックを開業している日本人の 精神科医に久賀谷 亮(くがやあきら)さんという人がいます。 患者さんにはエリートと呼ばれる優秀な人も多く、脳とストレスについて 著書の中に『疲れやすい脳は現在を知らない』ということを語っています。 イライラする、注意力がなくなる、気力が落ちる、という症状は脳が疲れて いるからだといいます。 その原因は、意識がいつも過去や未来のことばかりに向かっているからで、 「今、ここに自分がいない」状態が慢性化しているからだ、と言います。 少なくとも、今、現在に意識を向ける心の習慣があると、脳は疲れにくく なるのは事実です。 その習慣を身につけるために、マインドフルネスは効果的です。 実際、アメリカではマインドフルネスを活用した治療やカウンセリングは 一般的に受け入れられています。 マインドフルネスのスタイルに、決まったものはありません。 まず、「ゆっくりした自分の呼吸に気持ちを集中させること」から、始め ればよいのです。 脳の疲れをとり、今を生きるライフスタイルを築いていきましょう。 (by ハートリンクス)

2022年01月12日

コメント(0)

-

【乱れる心が落ち着く方法】

【乱れる心が落ち着く方法】 よく、「不動心を持つようにしなさい」ということを聞くことがあります。 不動心とは、物事に動じない心のことをさします。 具体的には、感情が乱れるから心も乱れるのです。 心も感情もまったく同じものではないのですが、心というものの表面に ある敏感に感じやすいのが感情です。 ただ、心の状態は感情に反映され、動かされるのが人の特徴です。 たとえば、朝起きたとき昨日の天気予報が外れて、雨だったとします。 そんなとき、「雨か、うっとうしいなぁ、気分がいまいち乗らないぁ」と 思うことがあります。 しかし、人以外の生き物は、雨が降っていたとしても「うっとうしい」と 感じることはありません。 とくに、野生の生き物たちは、雨でも風でも雪でも嵐でも、その中で生き ていかなければならないので、うっとうしいなどと考えないのです。 これは、動物と人の認知脳の違いがあるからです。 つまり、人は、「雨だ、うっとうしい」という意味づけができるのです。 動物たちはそれができません。 かといって、それだけをとらえて人が優れているとか、動物が劣っている と考えるのはこれもおかしいといえるでしょう。 ただ、人にはこの意味づけができる能力があるのです。 雨という現象に、うっとうしいという感じることがあれば、雨はありがたい と感じることができるのが人の能力です。 さて、日常の生活では心が乱れる(乱される)ことがよくあります。 今は、コロナ禍ですから、どんな人も健康に注意します。 それでも、周囲の人の健康状態には普通以上に敏感になります。 精神的にも肉体的にも、複合的に心が乱れやすい現実があります。 それでも、ちょっと工夫をすれば心の乱れは、今より少なくできることも できます。 どんなことかというと、心が乱れたら、乱れた原因とは別のことを考えて みるのです。 つまり、心の向きを変えてみるのです。 たとえば、何かが原因で、イライラしたとします。 そんなときの対策の一つとしてできることがあります。 息を長めにして、スマホの待ち受けの写真を眺めるのです。 そんなときのために、好きな動物や、愛する家族の写真、気に入っている 風景などを、スマホの待ち受けにしておくのもよいでしょう。 この動作や行動に効果があるのは、思考というのは感情や心を、意図的に 静めたり、高めたりすることができる力があるからです。 ある人が、ユニークなたとえをしていました。 『船を動かしているスクリューが思考だとすれば、スクリューのあとに 残る波が感情である』 人の意識と感情(心)の関係性は、思考・考えを統合した「意識」が 先にあり、感情(心)はそのあとについてくるものです。 この関係が理解できるなら、感情に乱されることがあっても、意識の力で 乱れた感情そのものを、落ち着かせることもできるでしょう。 (by ハートリンクス)

2022年01月11日

コメント(0)

-

【なるべく疲れないコツ】

【なるべく疲れないコツ】 頑張りすぎて疲れる人はたくさんいます。 理由は、無理をする状態が続くことで、体と心のバランスがおかしくなる からです。 無理をするにしても、必要に迫られて、やりたくないと思いながら、仕方 なくしている人もいるでしょう。 とくに日本人は、真面目な気質なせいか、つい無理をする人も多いのでは ないかと思われますが、これも日本人の美徳の表れかもしれません。 松下幸之助さんは、若い頃から病弱でしたが経済人としては多忙な日々を 過ごし、長生きされた人です。 松下さんが、「疲れないコツ」という文章を遺しています。 『苦しかったらやめればいい、無理をしてはならない。 無理をしないといけないのは、レベルが低い証拠。 真剣に生きる人ほど無理はしない。 無理をしないというのは、消極的な意味ではない。 願いはするが、無理はしない。 努力はしても天命に従う。 これが疲れないコツである』 私たちは、「無理をすることは、よいことである」と間違った考えをする 傾向があります。 <無理をしているから、努力している>という勘違いをしているのです。 精神医学では、「心が疲れる人の共通点」として、三つあるといいます。 「頑固である」「几帳面である」「悲観的に考える」 頑固とは、柔軟に考えることができないということです。 几帳面とは、完璧を求めるということです。 悲観的とは、小さな不安でも大きく気にすることです。 とりあえずこの三つを取り除けば、心の疲れも感じにくくなるでしょう。 そして次のステップでは、無理せず楽しみながら努力し続けることです。 真面目さとは悲壮感を秘めたものではなく、明るく楽しむことが含まれて います。 疲れたら休んで、楽しく努力する生活を送りましょう。 この生活サイクルが身につくと、疲れも心地よいものと変化します。 (by ハートリンクス)

2022年01月10日

コメント(0)

-

【相手を理解したいときのヒント】

【相手を理解したいときのヒント】 昔、ある日の朝、一人の若者が東西南北と天と地に向かって礼拝していま した。 その姿を見たブッダは、若いのに何と信仰深いのかと感心して、その若者 に声をかけました。 すると、その若者が言いました。 「最近、父親が亡くなりました。生前、父親は毎朝、東西南北と天と地の 六つの方向に向かって礼拝しなさいという、遺言を残しました。 それで、それぞれの方角に礼拝をしているのです」 ブッダは、若者の話を聞いて少し考えました。 そして、次のようなことを若者に言って聞かせたのです。 「あなたが、六つの方角に向かって拝んでいることはよいことである。 しかし、何の意味もなく拝むだけではもったいないことだ。 礼拝することに意味を持たせることが大切なことです。 私が、それを教えてあげよう。 まず、六方に、あなたの父母・あなたの妻子・あなたの師・あなたの友 ・修行をする僧侶・あなたの使用人、それぞれを配しなさい。 それらの人たちのことを思い浮かべながら礼拝するのです。 そうすることが、人としての徳を積むことになります」 つまり、ブッダは人が本来持つ倫理の心、敬愛の心を忘れてはいけないと いうことを若者に示したという話です。 これは、六方礼経(ろっぽうらいきょう)と呼ばれる経典の中にあるお話 です。 解釈の説には他にもあるようですがブッダの教えにある、人は皆、平等で あるという精神が表れています。 ブッダの生まれた時代は、バラモン教という民俗信仰があり、人々は階級 制度の中で生きていかなければならない社会でした。 すべての生き物には仏性がある、という考えは当時、受け入れられにくい ものだったのです。 つまり、六方礼経というのは、 『天地すべてのものには尊い命があるのだから、礼拝しなさい』 ということの象徴的な経典です。 ブッダが言いたかったのは、どんな人であっても相手の立場になって、 考え接しなさい、つまり、相手の立場を理解できる人になりなさい、と いうことでもあるのです。 これを現代風に解釈すると、相手の目線で考えるように努力すれば、人間 関係は意外とうまくいきますよ、ということになります。 人間関係がこじれるのは、相手が嫌いだという思いが先にあるからです。 相手の立場が理解できると、嫌いという感情が少しですが弱くなることが あります。 無理に好きになる必要はありませんが、相手を認めることはできます。 人間関係は、このようなちょっとしたことが原因で、よくなったり、悪く なったりするものです。 自分を取り囲む人々に接するとき、六方礼経の精神を覚えておくと、何か のときに、感情的にならないで済むようになります。 (by ハートリンクス)

2022年01月09日

コメント(0)

-

【自分を大切にして幸福感を上げよう】

【自分を大切にして幸福感を上げよう】 人に好かれたいために、本来の自分の気持ちを抑えて、相手に合わせよう と頑張っている人は意外と多いようです。 たまにあることなら、相手との関係に傷をつけないという点では許される かもしれません。 ただ、相手のために自分が犠牲になるというレベルになると話は変わって きます。 自分の気持ちや思いを抑えるということは、自分を否定するような意識を 強くしていくことがあるからです。 「自分はこう思う」という、自分の気持ちを素直に相手に伝えたほうが、 そのときは少しギクシャクしても、長い目でみれば健全な人間関係を保つ ことが多いのです。 相手のために、あるいは仕事のために、本来の自分の気持ちにフタをする ことが当たり前になると、心と体のバランスは崩れてしまいます。 ある女優さんは、30代半ばですが舞台でも活躍しています。 しかし、その彼女も以前は仕事のために、本来の自分にフタをしていた 時期が続き、体を壊したことがあります。 オファーのある仕事には100%受け入れるという姿勢でした。 演技のリハーサルも舞台での稽古にも、全力投球するというタイプです。 ところが、あるとき食欲がなくなりダウンしてしまいました。 病院で診察を受けたところ、胃はすでにボロボロで50歳のビジネスマン と変わらないぐらいのストレス炎症が起きていたそうです。 「とにかく、休みなさい」というのが医師からの言葉でした。 このままではいけないと考えた彼女は、まず食生活を変えたそうです。 次に、それまでの仕事への取り組み方とメンタル面を見直したのです。 今までは、仕事のスケジュールに基づいて一日の行動予定を立てていたの ですが、それを一度リセットすることにしました。 そして、仕事よりも自分がやりたいことを、与えられた時間の半分以上 費やすことにしたのです。 もともと料理が好きだったので、食に関連した時間を増やしたりして、 自分がしたいことを優先的にやり始めました。 すると、仕事と私生活のメリハリがつくようになり、体の健康も回復でき たといいます。 仕事ももちろんですが、仕事以外で自分がやりたいことを一日の半分以上 の割合にすることで、彼女にとって「居心地のいい自分」でいられように なったのです。 自分を肯定すること自体が、自分を大切にすることにもなります。 これは、わがままというものではなく、自分としっかり向き合ったから、 自分を大切にすることができたということです。 幸せだな、と思えるためには自分を大切にすることが必要です。 人は、自分で気づかないうちに自分を抑えていることがあります。 疲れたら休みましょう。 そして自分を大切にする時間をたくさんつくりましょう。 (by ハートリンクス)

2022年01月08日

コメント(0)

-

【自分の感情とうまくつき合うには】

【自分の感情とうまくつき合うには】 前回は、心配性についての内容でした。 今回は少し広げて、自分の感情とどうつき合えばいいか、についてお話し したいと思います。 感情というとよく、「喜怒哀楽」というものを思い浮かべます。 しかし、この他にもいろんな感情があります。 いろんなものが複雑に混じり、それが自分の中でグルグル回っているのが 現実です。 そして、自分の感情に支配されにくい人は、それらの感情をうまく処理し ているのです。 これは、感情と意識というものとを、別のものとしてとらえているとも いえます。 では、代表的な感情とはどんなものなのでしょう。 まず、「怒り」というのは、自分に与えられた権利や自由が何かによって 侵害されそうになる、あるいは侵害されたときに生じる感情です。 たとえば、自分はルールを守っているのに、ルールを守らない人がいて、 その人のために自分が迷惑する、というときです。 次は、「悲しい」という感情ですが、自分の大切な人(近しい人など)や モノを失ったり、何かで心が傷ついたりしたときに感じます。 また「怖れ」「心配」などは、先々や将来あるいは近い将来に、よくない 出来事が起きると想像したとき、あるいは仕事で失敗をして迷惑をかける のではないか、と考えるときに起きる感情です。 そして「失望」という感情もあります。 自分が立てた目標が実現しないとき、相手の希望に応えることができない ときに生じる感情です。 このようにいくつか示した、それぞれの感情がどのようにして生まれるか を考えてみると、ある程度の対応策も浮かんでくるものです。 もちろん、自分ひとりの力ではどうしようもないこともあります。 しかし、それでも解決のために一歩でも進むヒントを見つけることは可能 です。 感情は、人が生きていくために必要な心の作用ですから、自分を苦しめる ものではなく、生きることを楽しくするためのものでもあるのです。 一日の生活を終えたあと、今日の自分の感情の動きはどうだったか、など 自分を眺める時間をつくってみましょう。 その習慣が、自分自身を知ることにもなり、感情に振り回されないような 落ち着いた自分になることができるでしょう。 (by ハートリンクス)

2022年01月07日

コメント(2)

-

【心配性のいいところ】

【心配性のいいところ】 受験シーズンも本格的になりました。 あるいは、就職試験なども職種によってはこれからが本番です。 人生の分岐点ともいえる大事なときには、その人の性格がよく表れます。 ふだんから、ゆったりと構える人もいれば、心配性で落ち着かない人など がいます。 心配性という要素は、誰もがある程度持っている性格の一部です。 しかし、この性格が強すぎると本来の実力を発揮できないのです。 ただ、この心配性というものを、冷静に考えると利点もあるのです。 この利点を、生かすことで心配なことを乗り越えることができます。 まず、心配性の人の特徴ですが、よくない結果の想像力が他の人よりも たくましいというところです。 もし、失敗したらどうしよう、恥ずかしい、みじめなになる、ということ のイメージが次から次に湧いてきます。 一方、いろんな問題を想像できる分だけ、対応しようというエネルギーは 他の人よりも強いのです。 つまり、問題の対応力は自分が思う以上に持っているのです。 ですから、心配性な自分にコンプレックスを感じる必要はまったくない、 といえます。 さらに、自分が予想する心配で不安(予期不安)なことに、ならないよう 努力しようと考えることが、ポジティブな自分に近づいているのです。 心配性の人に気をつけてほしい点が二つあります。 1、消極的になること 2、あきらめてしまうこと この二つに注意すれば、心配性特有の心細さは感じなくなるでしょう。 どんな人も、心配することもあれば、不安になることがあります。 問題は、その心の状態をどう変えていくか、そのエネルギーをアップして いけるかどうかです。 まず、心配性である自分でもかまわない、ここからスタートすれば結果は どうであれ、いい方向にすすむことになるでしょう。 (by ハートリンクス)

2022年01月06日

コメント(0)

-

【人生がうまくいっている人の共通点】

【人生がうまくいっている人の共通点】 人の話しを聞いてあげると、いいことが起きるそうです。 つまり、人生がうまくいくということです。 もちろん、聞く話には、よい話もあれば聞きたくないような内容のもの があるかもしれません。 なかには、聞く人への批判や不満、あるいはお願いという種類の話である 可能性もあります。 つまり、「ちょっと話を聞いてもらえませんか?」と言われること自体、 いい加減な気持ちでは聞けないのです。 しかし、それでも人の話しを聞くことで、聞いた側のほうは人間的に一つ 成長するのは事実です。 どんなことかといいますと、話を聞くには、相手を受け入れているという 前提がないと成り立たないのです。 そこには、相手を包み込む心が必要になり、その時点で一つ成長すること になります。 このようなことを含めて、ある人が、 「人の話しを聞くといいことが三つある」と言いました。 1、その話が将来、あなたの役に立つ。 苦情や相談などを前向きな気持ちで聞く姿勢があるなら、そこから 新しいチャンスが生まれる確率が高くなります。 2、相手は自分の話を聞いてくれたと安心し、喜んでくれる。 相手はあなたが理解してくれたことを嬉しく思い、次はあなたを 応援してくれる。 3、その相手との関係がよくなり、情報が集まりやすくなる。 ただし、よい情報悪い情報も集まりますが、それはお金で買えるもの ではないほどの価値がある。 そもそも、人が話しを聞いてほしいと思うことは、話したい相手に関心が あるということにほかならないのです。 「あの人に、少しだけ聞いてもらいたい、相談してみたい」というように 職場の人から、友人から声をかけられることが、幸運へとつながっていく ことになるでしょう。 (by ハートリンクス)

2022年01月05日

コメント(0)

-

【便利なものが必要なものとは限らない】

【便利なものが必要なものとは限らない】 人間の優れた知能のおかげで、私たちの生活は格段に過ごしやすいものに なりました。 身近な人では、エジソンが代表的な人物かもしれません。 そのエジソンも小学校の頃は、勉強ができないという教師の決めつけで、 学校を退学しています。 しかし、エジソンは成人となり、たくさんの発明を成し遂げました。 彼のおかげで、世界中の人々の生活は便利なものに変わりました。 そのエジソンも、年齢を重ねていき晩年を迎えたある日、次のような言葉 を遺しました。 「機械は、人々の生活を便利にした。 将来は今よりももっと便利になるだろう。 しかし、用心しなくては人間が機械に使われるようになってしまう」 実際に、今の社会は、この言葉どおりになっているようです。 私たち自身が、気づかないうちに機械に使われている。 むしろ、機会に使われていることに気づいていないのかもしれません。 そしてそれが、当たり前のようになっているのです。 これを別の視点で見ると、 「便利なもの」と「必要なもの」との区別がつかなくなってしまった、 ということもできます。 便利だから、必要であることには違いないのです。 しかし、便利なものはすべて必要なのかというと、そうとは限りません。 おそらく、現代の私たちの価値観がズレてきたとも考えられます。 いつのまにか便利なものが必要なものの価値を超えてしまった。 という価値観の変化です。 以前は、不便な生活でもそのような生活を通して人と人が、心の温かさを 感じあうことができました。 都会に住んでいた40代の夫婦が、二人の子どもと山奥に転居ました。 そこでの生活は、電気は来ていますがテレビはありません。 冷暖房はなく、お風呂も食事も火は薪を使うそうです。 子どもたちは、学校には1時間ほどかけて歩いていくそうです。 おかげで元気になったといいます。 収入は、家の近くの竹で民芸品を作って販売するというスタイルです。 このようなライフスタイルがいいかどうかの意見は、いろいろあるかも しれませんが、何か忘れかけていたものがあるのではないか、と思ったり します。 たまには「不便でも、人間らしい生き方をする」こと考え、新鮮な気分を 味わってみましょう。 (by ハートリンクス)

2022年01月04日

コメント(0)

-

【思考を逆転すると心が広くなる】

【思考を逆転すると心が広くなる】 もし、あなたが妻なら、夫からどんな人に見えているか? もし、あなたが夫なら、妻からどんなふうに見られているか? もし、あなたにペットがいたら、ペットの身になって主人であるあなたは どんなふうに思われているか? これを、思考の逆転といいます。 自分がいつも見ている対象から、自分というものを見たときどう見えるか、 このような考えをもつと、いろんなことがわかります。 人は、自分の目にはいってくる情報や人の言葉を理解するとき、結構自分 勝手な判断をしていることが多いのです。 その自分の判断は正しいものだ、という意識があります。 しかし、自分の判断はもしかすると、間違っているのではないか、と 考えた人もいるのです。 たとえば、リンゴが木から落ちるのを見て「なんで、リンゴは落ちる?」 と考えたのはニュートンでした。 ところが、別の人はリンゴが木から落ちるのを見て、「なんて、世間 は無常で、はかないものか」と考えました。 さらに、もう一人はリンゴが木から落ちるのをみて、「なぜ、リンゴは 空に向かわずに、地球のほうに動くのだろう?」と考えました。 このように、同じ現象も見方によってまったく違った考えになります。 今年は、自分と相手の関わり方を変えてみる一年にしてみませんか。 「主客逆転」の意識になると、今までわからなかったことが少しだけ理解 できるようになります。 この主客逆転は、複眼思考ともいえます。 見る立場を変えることで、ものの見方が変わりそれが、面白く感じること があります。 このような、知性に刺激を与えることは、新しい自分の発見ともいえるの です。 それが、自分の心を広くすることになり、豊かな人生となるのです。 (by ハートリンクス)

2022年01月03日

コメント(0)

-

【平常心を身につけるには】

【平常心を身につけるには】 人はいろんな感情を持っています。 感情がなかったら、生きていても楽しいと思わないかもしれません。 かといって、感情のままに生きていくのは、人間としての知性を生かして いないことになります。 つまり、感情に流されず、動じない平常心を持つことは、生きていく上で 大切なことの一つでもあるのです。 とくに、他人のことはとやかくあれこれと言いたくなる反面、自分のこと は自分でもよく分かっていないことが多いものです。 自分を知っている人ほど、冷静に自分をとらえています。 ビジネスを含め、いろんな分野で活躍している人たちの共通点は平常心を 自分の内側に確立しています。 マルチタレントの古館伊知郎さんが、数年前ですがテレビで大変興味深い 話をしていました。 「私がテレビで話をしているとき、じつはもう一人の自分が話している 自分を、離れたところから冷静に見ています」と。 つまり、自分で自分を俯瞰している状態です。 この能力があると、多くの場合、とっさの判断を迫られたときも冷静に 結論を導き出せるといわれています。 また、別の言い方をすれば「自己観察」ができる人でもあるのです。 『観察』というのは、表面的な事象をただ見るというだけではなく、その 奥にあるものを、観(み)ることです。 時と場合に応じて、自己観察をすることが「平常心」を育てていきます。 ただこれは、感情的になってはいけないということではないのです。 感情的になるのは、人間的にも欠かせないことで、人との関係を維持する ためには、大切なことです。 しかし、感情に流されたり、感情に支配される人にとどまっているのでは 自分が納得できる人生を送り、幸せな生き方はできないでしょう。 平常心とは、時間をかけずに身につくものではなく、日常の生活や仕事に 取り組む中で磨かれていくものです。 そして、感情の刺激を受けても、小さなことで自分を見失わないような 生き方から身についていくものだといえるのです。 (by ハートリンクス)

2022年01月02日

コメント(0)

-

【どんな人にも与えるものがある】

【どんな人にも与えるものがある】 昔、良寛和尚というとても心の優しい人がいました。 貧乏でしたが村の人々から大変信頼され、食べるものは村人たちがお寺に 持ってきてくれるような、誰からも慕われる人でした。 そして、何かにつけて「愛語の心」の大切なことを話していました。 「自分は貧しいひとりの修行僧なので、人に与えるもの、あげるものが 何もない。 だから、せめて心を温かくするような、心を安らげるような“言葉” をあげたい。 それならいくらでもあげることができるから」 ある夏の夜に、蚊よけになる蚊帳(かや)の中に寝ていました。 良寛さんは、蚊にも仏の命があるといい、自分の手足を蚊帳の外に出して、 血を吸わせていたそうです。 このように、温かい言葉を与えるだけでなく、実践もしていた人でした。 松下幸之助さんも次のようなことを語っています。 どんな人にも与えるものはある。 笑顔を与える、 笑いを与える。 求める生き方より、与える生き方に 転換したいものだ 人は、どちらかというと人に何かを与えることより、自分が欲しいもの、 あるいは今の自分に必要なものを求めたがります。 当然のことといえばそうですが、その考えだけでは人の心も社会も豊かに なることはできないのです。 求めることより、与えることに重きを置いて生きてみましょう。 かといって「与える」ことを大げさに考える必要はないのです。 物やお金とは違うものであれば、たくさんあるはずです。 励ましの言葉や、笑顔、感謝の言葉など生活の中にある小さなことなど、 与えていく気持ちを、自分の心のどこかに置いておくことはできます。 たまには、求めたいときもありますが、それでもいつかは与えることが できる人になろう、と思ってみましょう。 与える生活は、回り回って与えられる生活に転じていくものです。 (by ハートリンクス)

2022年01月01日

コメント(0)

全31件 (31件中 1-31件目)

1

-

-

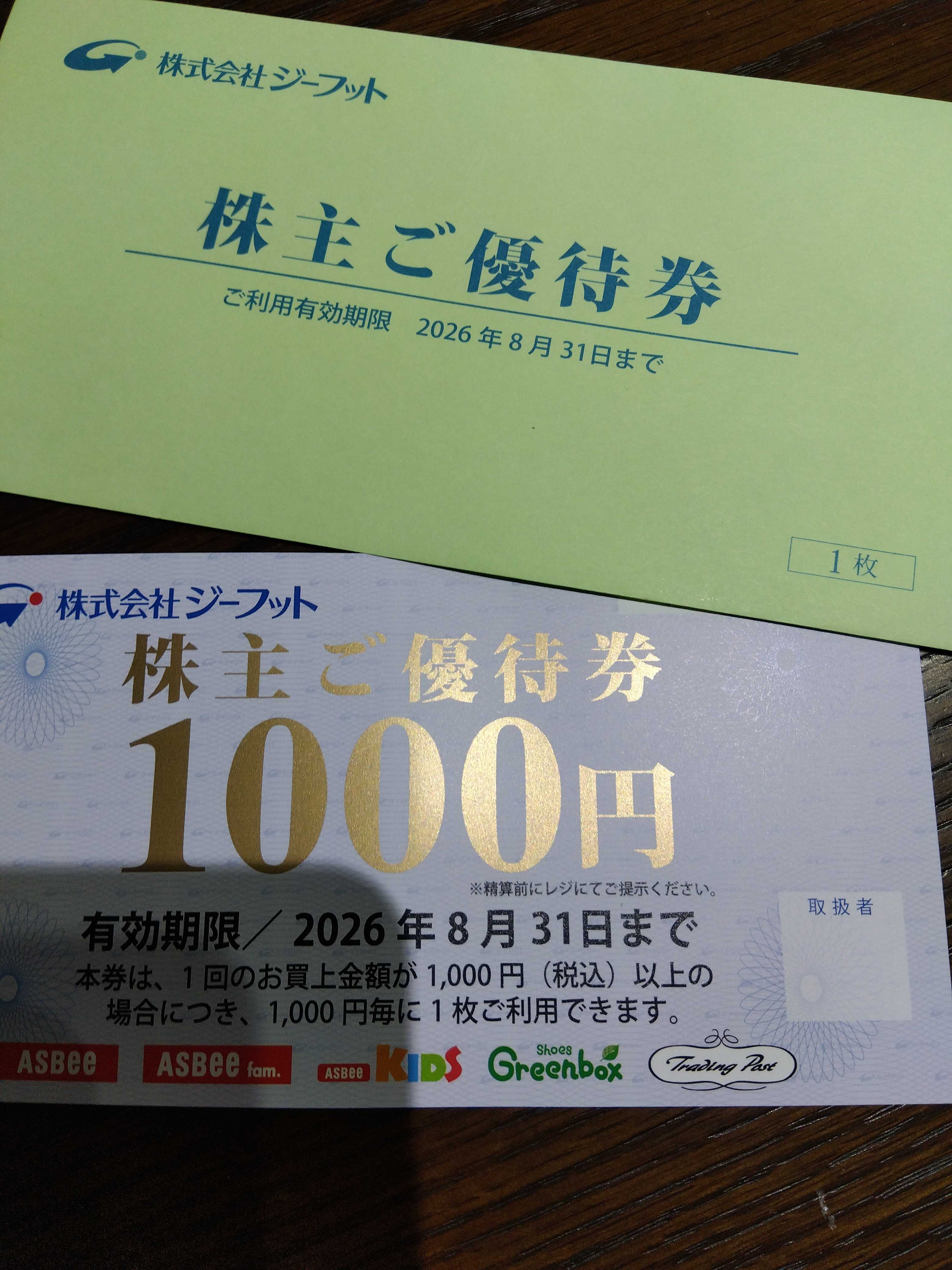

- 株主優待コレクション

- ジーフットから株主優待が届きました♪

- (2025-11-14 00:00:16)

-

-

-

- あなたのアバター自慢して!♪

- 韓国での食事(11月 12日)

- (2025-11-12 17:20:55)

-

-

-

- 楽天写真館

- 2025年 1-3月 フラワーケーキ VOL.3

- (2025-11-14 04:30:22)

-