2023年07月の記事

全31件 (31件中 1-31件目)

1

-

【相手を肯定するコツ】

【相手を肯定するコツ】 これまで「人の欠点を見ないで、長所だけを見よう」という意味のことを述べ てきています。 ただ、たまにですが、 「人の長所だけを見て、ほめるだけではよくない」という話を聞きます。 たしかに、それも間違いではありません。 たしかに、その人の悪いところだけを見るより、よいところを見ることで相手 を認めることができます。 ただし、長所だけしか見ないでいると、その人の欠点が目についたときには、 かえって失望を感じて、相手との関係が崩れてしまうこともあるのです。 つまり、「長所をほめることが、短所を見ないこと」になっている状態です。 これでは、見る側の心の視野は狭いと思われてもしかたがありません。 たとえば、 「あの人は、見た目大ざっぱだけど、優しいところもあるなあ」というような ことを誰かに感じることがあります。 この見方ができる人は、とても賢明な人です。 このような人は、 「人は誰も、長所と短所で成り立っていると思えば、短所だってその人の魅力 の一部である」。 と思っています。 つまり、相手を受け入れるには、その人の欠点に関心をもってみることも大切 なのです。 「人の短所を見ないで、長所だけを見ていこう」という考え方の背景には、人 というのは、すぐに他人の短所を見つけたがり、自分は人を見る目があること を周囲に思わせたいからです。 それと同時に、相手を上から目線で見たがる傲慢さも隠れているからです。 このことから、短所ばかり見て相手を批判したり、見下したりせずに、短所も 長所もその人の個性である、と認めるのはいかに大切なことかがわかります。 その上で、長所を伸ばしてあげよう、いいところを探してみよう、と考えれば 人を見る目が豊かになるのです。 本当は、「短所も長所もその人の個性だ」、思うことが必要でこれが、人間関係 をうまくするコツであり、相手を肯定するコツです。 欠点のない人などいません。 もし欠点がない人がいるとしたら「欠点がないところが欠点」です。 欠点だらけでも、「その奥にはその人だけの魅力が隠されていると」、思って みましょう。 それだけで、対人関係が改善されるはずです。 (by ハートリンクス)

2023年07月31日

コメント(0)

-

【苦しい経験が意味するもの】

【苦しい経験が意味するもの】 「人生は苦しみだらけで、この苦しみは絶対に必要なものである」と考える人 がいます。 この考え方が正しいという立場からすると、人生の目的は苦しむためにある、 となってしまいます。 蓮の花は、もともとインドの花と言われています。 また、仏教の象徴とされる花です。 ふつう、花は土壌がきちんと手入れされ、適度な水と光がないと咲きません。 しかし、蓮は泥水の上にしっかり花を咲かせます。 泥の汚れがひどい水ほど、蓮は美しく大きな花を開かせます。 ブッダは、この泥水を私たち人間にとっては「迷いという世界」と同じものだ と思われました。 佛教では、「四苦八苦」とは苦しんだり、悩んだりすることだといいます。 ブッダはこれを「迷いの世界」だと言われています。 そして、ブッダは、人が生きていくにはたくさんの苦しみから、逃れること できないと説く一方、さらに大切なことを説いています。 私たち人間は、蓮の花が泥水から美しい花を咲かせるように、多くの苦しみや 辛いことを経験して、幸せになることができる、と。 この考え方が最も重要なことです。 それらの苦しみ(四苦八苦)を解決するための方法を教えるから、しっかりと 学んで悟りなさい、と言いました。 これが、インドから中国に伝わり、日本ではいろんな宗派として受け継がれて います。 ブッダが本当に伝えたかったこと、それは、 『蓮のように美しい花を咲かせるには、苦しいことも必要なのだと分かれば、 苦しく悲しい出来事にあった時にも、「自分は苦しい、悲しい、不幸だ」と 決めつけずに「ああそうか、これで私は美しい花を咲かせることができる」 と思うことができる』 苦しむことは絶対必要なものと考えると、そこには諦めの心が生まれます。 諦めると、楽にはなりますがそれ以上の努力をしようとは思わなくなります。 それでは、人は磨かれることはなくなるでしょう。 苦しみそのものから学び、自分が磨かれていく。 こう考えれば、苦しみは、自分の敵ではなく自分の味方に変わります。 この意味では、ブッダの教えは現代心理学のもとになる考えともいえます。 (by ハートリンクス)

2023年07月30日

コメント(0)

-

【恋愛という人間関係をうまくするには】

【恋愛という人間関係をうまくするには】 恋愛も、一つの人間関係です。 その前に知っておきたいことがあります。 恋愛以外の人間関係で、自分と相手の関係をうまくしようとするとき、 1、自分が、相手のために力になれることはないか。 2、自分が、相手に与えられるものはないか。 3、自分のことを、相手はどう思っているか。 4、相手は、どんなことに興味や関心を抱いているか。 これらを考えると、相手のことが少し理解できます。 この4つの内容の特徴は、まず相手が先にあるということです。 つまり相手本位で考えているのです。 その上で、相手本位と自分本位の違いを、恋愛にたとえるとわかりやすく説明 できます。 人を好きになると、自分のことよりも相手のことを大切に思います。 自分の喜びより、まず相手に喜んでもらいたいと願います。 これが相手本位です。 ところが時間がたってくると、 「なぜ、私のことを考えてくれないの?」と思うようになります。 好きになった当時は、相手のためだけに思っていたのに、いつのまにか自分の わがままが生まれてきます。 これは、相手本位の気持ちがなくなったというのではなく、自分に対する意識 が、それまでより強く変化しただけなのです。 それでも、自分のことをわかってもらえないことが重なると、不満をもつよう になるのです。 これが自分本位です。 ただ、相手本位とは自分を抑える、とか我慢することではありません。 本当の意味で相手本位に考えることができたら、嬉しくなります。 なぜかというと、相手の喜びが、自分の喜びとしてより大きいものになるから です。 「恋愛」というレベルから、もう一つ上の「愛」に成長したのです。 それでも「愛」という大げさなものではなく、どうすればうまく付き合えるか を考えることから始めたほうが気楽です。 恋愛が苦手だと思っている人は、通常の人間関係で自分本位になっていないか どうか、相手本位で考えることに無理をしていないか、など自分の分析をして みましょう。 相手本位で考えることに、気持ちがワクワクするなら恋愛もうまくいく可能性 は大です。 (by ハートリンクス)

2023年07月29日

コメント(0)

-

【気持ちを前に向けたいときに、やるべきこと】

【気持ちを前に向けたいときに、やるべきこと】 戻らない過去にこだわりやすい自分を変えたいときがあります。 過去にこだわるのは、一つのクセです。 「過去は戻ってこないことはわかっている。自分を責めないで、前を向かなく ては」、と思ってはいるのですが、ふと気がつくと昔のことを考えている自分が いるのです。 こんな考えグセも、少しずつですがなくしていくことはできます。 方法は、自分が好きなことを考え、好きなことをやってみることです。 人の行動のしぐさに、クセがあるように心にもクセがあります。 私たちは、他人を羨む気持ちを抱きやすいものです。 これこそ、人間が本来持っている心のクセなのです。 問題は、他人への嫉妬を、自分の生き方にどのように反映させるか。 この反映のやり方ひとつで、心が大きく変わってきます。 たとえば、自分より恵まれている人がいたとき、 「私が、あの人のようになるにはどうしたらいいのだろう? その方法を見つけて、私も頑張ろう」 と思える人はエネルギッシュで、心の中は意欲に満ちています。 外から見ても、目的を持ち、前を向いているからです。 このように前を向くという心も、私たちは本当は持っているのです。 心の奥には「私でも、やればできる」という気持ちもあるのですが、できない 自分への甘え心が横たわっているのです。 まず、「私は、これが好きだ」と思うことがあれば行動しましょう。 なければ、興味のあること、気になっていたことがある分野のことをもう一度 見直してみるのです。 そして、それが見つかれば即行動に移すのです。 行動しているうちに、過去にとらわれていた自分が気にならなくなります。 さらに、好きなことをやり続けていけば、前向きな考え方がクセになっている ことに気づくときがくるのです。 (by ハートリンクス)

2023年07月28日

コメント(0)

-

【つらい記憶より、楽しい記憶を思い出す】

【つらい記憶より、楽しい記憶を思い出す】 人には、つらく悲しくイヤな記憶があります。 思い出したくない記憶もあります。 そして、そのような記憶ほど心の奥深く残り、なかなか忘れることができない ものです。 人によってはその記憶が、心の傷になっていることがあります。 これが、PTSDというもので、心身に何らかの症状を起こしたりします。 こんなケースがありました。 F男さんは40歳で、ある会社の営業課長です。 妻と二人の子どもを愛する模範的な父親です。 このF男さんに、一つだけ悩みがありました。 それは、毎月一度の本社会議の前日と、翌日に体調がおかしくなることです。 特にこれといった原因は思い当たりません。 症状は熱が高くなり咳も出て、さらに食欲もなくなるというものでした。 奥さんは心配になり、ご主人に心療内科で診断を受けてもらいました。 医師からの問診があり、診察が終わると軽度のPTSDと言われました。 原因は、7~8年前の出来事にあることがわかりました。 当時は、F男さんが課長になる前で、営業の成績がなかなか上がらないことで 悩んでいたのです。 そして、当時は会議のたびに上司から厳しい叱責を受けていました。 F男さんは、もう昔のことだと思っていたのですが、医師の問診のときその話 をしながら、今でも会議室に行くたびに叱られていた昔の光景を一瞬ですが、 思い出していたのです。 医師は、この出来事がPTSDの原因ではないかと告げ、さらに、 「忘れられないのは仕方ないので、とりあえずその記憶のことを考えないよう にしよう」と勧めました。 さらに医師は、 「会議室で叱責されたことがあるなら、褒められたこともあるはずです。 これからは、褒められた記憶を会議室に行くたびに思い出してください」。 と指導しました。 それ以後は、F男さんも奥さんも昔の楽しい記憶や思い出を、話題にする会話 を心がけました。 人の記憶にも習性があります。 ネガティブなことばかり思い出している人は意外に多いです。 それより、『イヤな記憶が一つなら、楽しい記憶を三つ思い出そう』と自分に 言い聞かせてみましょう。 すぐに効果は出ないかもしれませんが、少しずつ記憶の習性がポジティブなも のに変わっていきます。 その後、F男さんは3~4ヶ月程度で、体調不良はほぼなくなりました。 (by ハートリンクス)

2023年07月27日

コメント(0)

-

【才能は、楽しい努力で育つ】

【才能は、楽しい努力で育つ】 才能はないより、あったほうがいいにきまっています。 だからといって、才能がある人が幸せになり、成功するとは言えません。 小中高校ではもちろん、大学のクラスメートのなかに、どういうわけか大して 勉強もしないのに、成績のいい子がいます。 むしろ遊んでばかりいるのに、テストなどの成績はトップクラスの人です。 そんな人は、教科書はきれいでノートもあまりとらないようです。 ところが、何十年か過ぎてみると、成績のよかった人だけが成功しているとは 限らないのです。 授業中に、ボーっとしていたようなクラスメートが、大人になると会社経営を したり、海外で活躍するビジネスマンになっているということさえあります。 『努力しない天才より、才能がない努力家は強い』という言葉があります。 たとえば、エジソンやアインシュタインは、少なくとも子ども時代はもの覚え が悪く、先生からも劣等生の烙印を押された子どもでした。 エジソンは小学生では学校から「面倒見れません」と言われ、母親から勉強を 教えてもらいました。 アインシュタインは、大学には行きましたが成績はよくなく、就職を心配した 父親が、教授に「どうか、自分の息子をお願いします」という手紙を送ったと いうエピソードもあります。 そんなエジソンやアインシュタインが、後に天才と呼ばれるようになった理由 は、努力することはつらいこと、難しいとは考えなかったことです。 興味があり好きなことに没頭することが楽しかったのです。 一つのことを学びだすと、それが面白くなり続けていくことが楽しくなってい くのです。 彼らにとっては好きなことを学ぶことが、努力そのものでした。 つまり、人は楽しい努力を続けていけば、才能を開花させることができる存在 なのです。 努力をいかに楽しむか、この考え方は仕事にも人生にも大切なものです。 (by ハートリンクス)

2023年07月26日

コメント(0)

-

【自然の叡智にそって生きる】

【自然の叡智にそって生きる】 江戸時代も後半の時代に、二宮金次郎(尊徳)という人物がいました。 農政家であり思想家です。 その彼が40代半ばの頃の出来事です。 農家にとって一番大切な田植えがやっと終わったばかりの季節でした。 ところが、ある日、金次郎はナスを口にしたのですが、このとき異変を感じた のです。 「まだ、夏も来ていないのに、秋ナスの味がする!どうしたのだ!」 彼は、次のように考えました。 「ナスは今が秋だと思い込み、これから冬が来ると伝えているのではないか」。 それから、村人たちに次のことを提案しました。 「この夏は冷夏になります。コメは実らないはずです。 せっかく田植えをしたばかりですが、植えたコメの苗を抜きましょう。 その代わりに、寒さに強い稗(ひえ)や粟(あわ)を植えましょう」 予想どおり、その年は雨と冷害で他の地域でもコメは実りませんでした。 このときの自然災害が1833年の「天保の大飢饉」となるのです。 この自然界の異変にいち早く気づいた金次郎の洞察力はどのようにして培われ たのでしょうか。 彼は14歳のとき父親を、16歳のときには母親をなくしています。 そのあと父の兄の家で育てられました。 もともと書物を読むのが好きでしたが、伯父は金次郎に農業を教えたのです。 薪を背負って本を読んでいる銅像は、一歩足を踏み出していますが、これには 「どんなときも、一歩足を踏み出して行動することの大切さを表わしている」、 とも言われています。 自然界も人間社会も、いつ何が起きるかわかりません。 しかし、その出来事には何かの原因や背景があるものです。 そのことを、金次郎は勉学によって修得しています。 最近は、勉学という言葉はあまり使いませんが、勉学とは学んだことを人生に どのように活かしていくかを教えてくれるものです。 自然界の叡智を人の知恵でコントロールしようという考え方は、必ずしもよい とは言えないのです。 自然界には、人間の知能を超えた叡智があります。 その叡智に逆らわずに、自然のありがたさを忘れてはならないと思います。 (by ハートリンクス)

2023年07月25日

コメント(0)

-

【人生を喜びのゲームにしよう】

【人生を喜びのゲームにしよう】 自分の夢や幸せがやっと叶えられると思っていたとき、直前になって崩れてし まうことがあります。 そんなときほど、「これを手にしなければ、幸せとは言えない」と必死になって 頑張ってきたときです。 しかし、それでも現実を嘆かず、「ものは考えよう」と思うこともできます。 30年ほど前、テレビで「愛少女ポリアンナ物語」というアニメが放映されて いました。 ポリアンナのお父さんは牧師さんで、生活は貧しい家庭でした。 ある日、彼女のもとにプレゼントのお人形が届くことになっていました。 ところが、間違いがおきポリアンナに送られてきたのは「松葉杖」でした。 彼女はがっかりしました。 女の子にとってお人形は誰もが欲しがるものです。 すると、お父さんがポリアンナに言いました。 「この松葉杖を使わなくてすむのを、喜ぶことができるね」。 お父さんのこの言葉がきっかけになり、それからは家族で「喜びのゲーム」を するようになりました。 ところが、その後ポリアンナのお父さんもお母さんも亡くなり、彼女は叔母に 引き取られることになりました。 ただ、この「喜びのゲーム」だけは忘れずに実行していきました。 ポリアンナの生き方が、そこで暮らす街の人々に希望を与え、みんなが明るく 暮らしていくという物語です。 人生には、思いがけない出来事がたくさん待ち受けています。 頑張りたくても心も体も疲れて、頑張れないときさえあります。 そんなときほど、「こういう考え方もできるんじゃないか」と思ってみると、心 は軽くなり元気になれるのです。 「よかった探し」の生き方、「人生を喜びのゲームにしよう」という価値観を心 のどこかに持っておくと、いざというときに自分の支えになります。 どんな人生でも、心の持ち方一つで喜びのある生き方になるのです。 (by ハートリンクス)

2023年07月24日

コメント(0)

-

【幸せは求めるものではなく、創りだすもの】

【幸せは求めるものではなく、創りだすもの】 「幸せになりたい」と願いながらただ思うだけで、自分から行動しなければ幸 せを手に入れることはできません。 つまり、求めるだけでは幸せにはなれないのです。 仕事や何かで、少しの問題にもすぐ頭を抱え込み、元気をなくす人がいます。 しかも、起きてしまったことを実際よりも大きな問題だと勘違いします。 このタイプによくあるのが、自分だけの時間ばかりを大事にすることです。 自分を大事にするのはとても大切ですが、それだけでは幸せになることはでき ません。 自分が大事という意識が強すぎると、毎日の生活サイクルも自分中心でなけれ ば気がすまなくなります。 すると、人間関係は狭くなり限定された人とのつきあいしかできません。 一方、仕事やその他のことで問題が起きても、立ち向かっていけるタイプの人 もいます。 つまり、物事の受け止め方が単一的ではなく、柔軟な対応ができる人です。 人との考え方の違いや能力の差があっても、いろんな人と接して学ぶことがで きるのです。 このような人の生活サイクルは、他者への興味関心もあり自分にプラスになる 材料をいつも求めています。 しかも、「どんな問題にも解決の方法がある」、と考えています。 結局、毎日の過ごし方でどんなところに気をつけているか、この違いがその人 の人生観や価値観を決めていくのです。 ある会社の事務室に、次のような言葉が掲げられていました。 毎日の生活で気をつけたいこと 考え方に気をつけましょう、それはいつか言葉になります。 言葉に気をつけましょう、それはいつか行動になります。 行動に気をつけましょう、それはいつか習慣になります。 習慣に気をつけましょう、それはいつか性格になります。 性格に気をつけましょう、それはいつかあなたの運命になります。 日々の自分の生活パターン、サイクルがどんなものかで人生は左右されます。 そして、何よりも大事なのはバランスのとれた、柔軟な考え方です。 「自分の幸せは、自分で創りだすもの」という意識を大切にしましょう。 (by ハートリンクス)

2023年07月23日

コメント(0)

-

【言葉づきあい】

【言葉づきあい】 人間関係では、自分の気持ちや考えが相手に伝わらずに、トラブルになること があります。 よくあるのが「そんなつもりで言ったのではない」というものです。 これは、相手の心理状態によって、普通の言い方をしたつもりでも相手は違う ように感じたからでしょう。 国文学者の吉田精一さんという方が、人と言葉についてある指摘をしました。 「言葉づかい」、という言葉があります。 「近所づきあい」、という言葉もあります。 しかし、どの辞書にも「言葉づきあい」という言葉はありません。 私は、人生はこの「言葉づきあい」の積み重ねと思っているのです。 人と人が言葉を交わすとき、お互いが相手に失礼にならないように気をつかう ことは礼儀です。 もちろん、家族同士や親しい友人との間では、気をつかわないこともある種の コミュニケーションであるといえます。 しかし、言葉づかいが粗くなると、しだいにその関係性も雑なものになる得る のです。 最近は、LINEやメールでの言葉の省略化がすすんでいます。 たとえば、明日どこかで会おうという約束をしたとき「おけ」という文字で返 信する人がいます。 本来は「OK」という意味ですが、文字の変換が面倒くさいので、「おけ」とい う文字を使うのです。 言葉というものには、書き言葉・話し言葉があります。 さらに、メールを打つための「打ち言葉」が生まれました。 すると今度は「内言葉」といって、親しい間柄の人だけで通じる言葉が生まれ ました。 これも一つの文化であり、「言葉づきあい」の一つの形態かもしれません。 ただ、大切なのは人は言葉を通して、心と心が通じあい、つながりあっていく 生きものであるということです。 言葉を使い分ける能力はあったほうがいいに決まっています。 ただ、話し言葉や打ち言葉、内言葉しか使えないとなると、社会的な人間関係 を築いていくことはできません。 会話のための言葉、書き言葉などは社会生活には欠かせない言葉です。 面倒くさいから、という理由だけで言葉を大事にしないのは、損をする生き方 です。 自分をつくり、自分の育てていくためにも言葉は大切にしましょう。 (by ハートリンクス)

2023年07月22日

コメント(0)

-

【子どもたちに伝えたい言葉】

【子どもたちに伝えたい言葉】 脚本家に小山内美江子(おさないみえこ)さんという方がいます。 以前、ドラマ「3年B組金八先生」やNHKの朝のドラマ「マー姉ちゃん」、 などの作品を手がけました。 小山内さんは社会活動家でもあり、カンボジアでは子どもたちのために300 以上の校舎を作るなどの功績があります。 1980年当時、カンボジアは内戦で混乱していました。 60歳の時、ヨルダンの難民キャンプで食料配給などボランティア活動を体験 したことがきっかけになり、学校を整備するためのNPO法人をつくり、会員 を集めてきました。 カンボジアでは、カバンを背負って登校する子供の姿がないことに心を痛めて 「こどもに学校をつくる会」を設立しました。 小山内さんは、ドラマの中ですが子どもたちに、金八先生を通して次のような セリフを入れました。 「君たちは受験戦争と言うけれど、どこから弾丸が飛んでくる? 今、この瞬間、命を落としている少年がいるということを知ってほしい」。 「生きるというのは人に何かをもらうこと。 生きていくというのはそれを返していくこと」。 「立派な人にならなくてもいい、どうか、感じの良い人になってください」。 「相手の身になって考えられる人間になってください。決して損得だけで物事 を考える人間になるな!それらのことが君たちの人生を築いていく、ひとつ ひとつの礎になっていくんです。 子どももいつかは大人になりますが、学校で教わった大切なことは一生忘れる ことはありません。 よい言葉を伝えることは、子どもたちの長い人生に大きな影響を与えることに もなると思います。 大人自らが、胸を張って子どもに語れる言葉を一つでも多く持つことも大切な ことです。 (by ハートリンクス)

2023年07月21日

コメント(0)

-

【過去にこだわる人は、現在にもこだわる】

【過去にこだわる人は、現在にもこだわる】 禅語に「少欲知足」あるいは「足るを知る」という言葉があります。 これは、十の不足があっても、五つの満足があればそれで良しとしよう、と いう考え方です。 たとえば10万円の貯金をしていた人が、思わぬ出費で5万円のお金を使った としましょう。 このとき、こだわりの強い人は使った5万円、失った5万円に執着するため、 どうしても失ったことへ気持ちがいくのです。 つまり、失ったものに心が奪われている状態です。 さらにこの性格が強い人ほど、目の前に何かの問題が起きたとき、そのことが 気になって、しだいにイライラした気分になりやすい傾向があります。 イライラしている状態は、交感神経が緊張しているときです。 こうなると、なぜか怒りっぽくなります。 これを脳科学では、脳が酸欠状態になっていると言われています。 イライラや、怒りや恐怖を感じると、脳が酸欠状態になります。 この酸欠状態を改善するためには、喜びの脳内ホルモンが出るように自分自身 で気持ちを切りかえることができます。 たとえば、やさしい表情の動物の写真を見るだけでも効果があります。 また、先ほどの失くした5万円の話でいえば、残っているもの(恵まれている こと)に意識を向けるだけで、喜びの脳内ホルモンが出されて、執着心も軽減 されて、ゆとりの心に変わるのです。 「あと、5万円残っている。これをいつまでに10万円に増やそうか」と考え を変えるだけで、気持ちは前向きになれます。 過去へのこだわりが習慣的になっているとき、「あれはあれでよかったのだ」 とその出来事を肯定し、それを繰り返していくことです。 「あのとき、こうしておけばよかった」という気持ちを、「あのときの判断は あれでよかったのだ、決して無駄になっていないのだ」というようなとらえ方 に少しずつ変えていく(習慣づける)のです。 そうすることによって、目の前に起きた問題にも感情的にならず、冷静な気持 ちで受け止めるようになります。 習慣にするには、それなりに時間がかかります。 そして、ゆっくりした気持ちで自分をよくしていこう、と意識し続けることが コツです。 (by ハートリンクス)

2023年07月20日

コメント(0)

-

【自分に自信がないと傷つきやすい】

【自分に自信がないと傷つきやすい】 他人からの何気ない言葉に傷ついたり、落ち込んだりする人がいます。 そんな人の特徴は、どちらかというとひかえめで謙虚なところがあります。 これは国民性なのかもしれませんが、最近は国際化も進み以前に比べて自分の 考えをきちんと言葉に出す人は増えていると思います。 少し前の調査で、世界各国の若者に 「あなたは価値のある人間だと思いますか?」さらに、 「あなたは人並み以上の能力があると思いますか?」を聞きました。 結果ですが、アメリカや中国では50%近くの人が「はい」と答えました。 しかし、日本で「はい」と答えたのは10%だったそうです。 もちろん、最近は日本でも「はい」と答える人はもっと増えているに違いあり ません。 諸外国と日本になぜこのような違いがあるのか、その理由の一つに子どもの頃 の社会奉仕活動の経験が少ないところにありそうです。 以前テレビアニメで、高畑勲監督の作品「アルプスの少女ハイジ」という番組 が放映されていました。 そのアニメに、足が不自由で車椅子生活のクララという少女が登場します。 クララは自分のことをいつもみんなに迷惑をかけている、と思っていました。 ある日、クララは友人の家にいる目の不自由なおばあちゃんのために、本を読 んであげます。気持ちをこめて読みました。 読み終えると、おばあちゃんは、 「本当に心がこもっていて内容がよくわかりましたよ。ありがとう!」とお礼 を言いました。 クララは、おばあちゃんの言葉を聞くと急に泣き出してしまいます。 いつも私はまわりに迷惑をかけているのに、こんな自分でもこうして喜んでく れると思うと嬉しくてどうしようもなかったのです。 どんな境遇にいても、自分ができる範囲の力で誰かに喜んでもらったりすると 自分も嬉しくなります。 自分が必要な存在であることに気づくと、幸せな気持ちにもなれます。 これが、自分に自信を持つことにつながっていくのです。 (by ハートリンクス)

2023年07月19日

コメント(0)

-

【躾と習慣で子どもは伸びる】

【躾と習慣で子どもは伸びる】 ある5歳の男の子の話です。彼は、おもちゃで遊ぶのが大好きです。 何時間遊んでも疲れた様子を見せません。 それはいいのですが、遊んだ後のおもちゃはいつもそのままです。 使ったあとの片づけをしないのです。 お母さんはそれではいけないと思い、 「自分で遊んで散らかしたおもちゃは、自分で片づけなさい」と言います。 親としては子どもの教育を考えてのことで、当然のことを言います。 お母さんは、毎日のように言いますが、彼はなかなか聞きません。 ただ、きつく言うとしぶしぶ片づけますがそれでも、のらりくらりです。 彼にとって、遊ぶのは楽しいことでも、後片づけは楽しくないようです。 そんなある日、何も言われないのに自分からおもちゃを片づけました。 お母さんはとても喜んで、次のように言いました。 「きれいになって、よかったね。おもちゃも嬉しいと言ってるよ」と。 それから、何も言わなくても自分から片づけるようになり、 「ぼく、きれいにオカタヅケしたでしょう?」 と自慢顔で言うようになったのです。 子どもは、親から喜んでもらうのがとても嬉しいことだと感じます。 人から、「認めてもらいたい・褒めてもらいたい」、という承認欲求は子どもに とって大人以上に強いのです。 お母さんが一度だけの片づけを褒めてあげたことで、子どもの心に変化が生ま れたのです。 最初はイヤイヤながらでも、やっているうちに 「オカタヅケをやると、きれいになって気持ちがいいなあ」と思うようになり ます。 子どもは誰でも、おもちゃで遊ぶのは楽しい、と感じています。 それでも、後片づけをする楽しさは、少し程度の高い楽しさです。 後片づけの楽しさを知り、子どもとして一段階成長します。 躾は、「しつづける」ことであると同時に、習慣へとつながっていきます。 よい躾、よい習慣がよい人生になっていきます。 (by ハートリンクス)

2023年07月18日

コメント(0)

-

【夢を追うことの大切さ】

【夢を追うことの大切さ】 スポーツの世界を含めて、スーパースターとして活躍する人は、最初から能力 があったからではありません。 はじめは、才能もなくただ興味があったり、好きだったというのがきっかけに なり、しだいに努力するようになったのです。 子どもも大人も、夢を抱いてその夢を追うことはとても大切です。 世界で8000万部以上、売れている漫画に「キャプテン翼」があります。 日本では有名で、当時は多くのファンがいました。 作者は高橋陽一さんです。 高橋さんが高校3年の時、1978年のW杯のアルゼンチン大会をテレビで見 ていました。 このときから、サッカーの面白さにのめり込んでしまい、サッカーの漫画を描 くようになり、コンクールに応募したら入賞したのです。 中学では卓球、高校では軟式野球をやっていました。 漫画好きなこともあって、日本のサッカーが世界に通用するように強くなれば、 という願いを込めて、「キャプテン翼」を書きはじめたのです。 W杯の経験者、中田英寿さんや小野伸二さんなどは、このキャプテン翼の影響 を強く受け他にも数多くの人が、この漫画をきっかけにしてサッカーを始めて います。 この漫画はなぜヒットしたのでしょうか? サッカーは世界的なスポーツの一つですが、高橋さんが最も訴えたかったのは、 「弱い者が頑張って強い者に勝つ、その夢を追うことの大切さ」でした。 この作品に登場する「石崎了」はDFで、もともと天才ではありませんでした。 作者の高橋さんは、努力すればやれるということを石橋了に託しました。 高橋さんはこの石崎了を、陰の主役として描いています。 どんな人も夢を持つことは大切なことですが、世界の子どもたちに夢を与える ことはそれ以上に素晴らしいことです。 『夢は現実の苗木である』 『どんな偉大な事業も、はじめはすべて夢に過ぎない』 という言葉があります。 夢を追って行動できる人になりましょう。 (by ハートリンクス)

2023年07月17日

コメント(0)

-

【幸せな人の条件】

【幸せな人の条件】 江戸時代の農政家に、二宮尊徳という人がいました。 彼の言葉に、「積小為大」(せきしょういだい)というものがあります。 一般的な意味では、『小さなものを積み重ねないと、大きなことを為すことは できません』。ということです。 しかし、違う解釈の仕方があります。 それはこうです。 『小さな幸せを積み重ねなければ、大きな幸せをつかむことはできません』。 どんな人も、幸せになりたいと思っています。 しかし、その幸せは日々のくり返しの生活の中にあるのです。 これを見つけるのがうまい人が、いつかは大きな幸せをつかむのです。 一日の仕事を終えてお風呂に入る。 そんなときに「あぁ、幸せだ」とつぶやいてみる。 御馳走ではなくても、家族の作った夕食に「あぁ、おいしい、しあわせだ」と つぶやくこと。 これが「積小為大」につながるのです。 それでも、人生はそんなに甘くはない、と考える人もいるでしょう。 そんな人のために、心療内科医の海原純子さんの言葉を紹介します。 『幸福な人とはどんな人でしょうか。 私が考える幸福な人の条件の一つは、イヤなことを乗り越えていく力を持っ ている人です。 日常生活においても、人それぞれですがいろんな出来事が起きます。 そのような苦難に直面した時、物事をどうとらえるか。 そこに、幸福な人とそうでない人を分ける道があるように思います。 たとえば、イヤなことが起きた時、それを何か意味があるもの、ととらえた り困難なことは自分に課せられた課題、と受け止める資質を持っている。 このように、ストレスを上手に乗り切っていく、ストレス対処能力の高い人 が幸せな人ではないでしょうか』。 (「幸福力・幸福を生み出す方法」潮出版社) 日常にある当たり前の小さなことに、幸せを感じることと同時に、ストレスに うまくつき合える能力を身に着けることができれば、幸せはやってきます。 (by ハートリンクス)

2023年07月16日

コメント(0)

-

【性格の育て方】

【性格の育て方】 人にはいろんな性格があります。 また、性格というもののほかに気質と呼ばれるものがあります。 この気質は持って生まれたものです。 性格も持って生まれたものといえますが、厳密にいえば気質は変わらなくても 性格は変えることができます。 性格を変えるための要素は習慣です。 習慣によって、性格を変えていくことはできます。 教育によって、習慣を修正して変えていけば性格は変わります。 ある大手の企業の社長さんが、若い頃、社会人になってすぐに上司の人から、 「人の経験には限りがあるから、三種類の本を10分でもいいから毎日読みな さい」とアドバイスを受けたそうです。 一つは、仕事に関する本。 次は、時代の流れを知る本。 最後は、自己修養の本。 この三種類です。しかし、本を読むのが得意でもなく、仕事の本だけは読む、 という偏りもありましたが、とにかく活字に慣れようという気持ちで、一冊 10分で合わせて30分の時間を読書にあてる生活を続けました。 つまり、30分の読書を習慣化したのです。 その結果、会社の社長を任せられるようになったのです。 人の性格の理想的な姿は、いかにバランスがとれているか、につきます。 頭の回転は速くても、人の意見を聞く耳は持たなければなりません。 優柔不断なだけでは、素早く判断を下すこともできません。 このように、その場面に応じて何が一番大切なことかを決める、総合判断力も 必要です。 結局、習慣化したことでバランスのとれた性格に変わっていくのです。 現代は、ネット社会ですから読書も電子書籍で可能です。 本来は、紙媒体で読むほうがいいのかもしれませんが、ネットを使った読書で も十分です。 本を読むと、語彙力がつき自分の考えも整理でき、人との会話の際の言葉使い も洗練されます。 本を読むのが嫌いでも、自分の好きな分野につなげれば、しだいに習慣化され るはずです。 習慣は性格を変え、人生の方向にも影響を与えていきます。 (by ハートリンクス)

2023年07月15日

コメント(0)

-

【楽しく生きるコツ】

【楽しく生きるコツ】 仏教に、「八正道」(はっしょうどう)という教えがあります。 これは、ブッダが初歩的な教えとして人が苦しみや悩みなどを乗り越えるため の道として、説かれたものです。 つまり、苦悩をなくすための生活信条です。 わかりやすく言えば、 1、正しい言葉 2、正しい行為 3、正しい生活 4、正しい努力 5、正しいものの見方 6、正しい決意 7、正しい思念 8、正しい瞑想 あえて「正しい」という文言がついていますが、これは正しい、間違っている の正しい、ではなく「理にかなっている」、という意味に近い文言です。 仏教の教えは堅苦しい、という先入観を持つとすんなりと心に入ってこないか もしれません。 しかし、これも現代に合った言葉で説明すれば、ブッダの教えも意外とわかり やすくなります。 「八正道」を『楽しく生きる八つのコツ』ととらえてみることもできます。 1、正しい言葉 ⇒ やさしい言葉。 2、正しい行為 ⇒ 思いやりのある行為。 3、正しい生活 ⇒ 肩の力を抜いた生活。 4、正しい努力 ⇒ 取り越し苦労をしない努力。 5、正しいものの見方 ⇒どんなことも肯定する見方。本質を観る。 6、正しい決意 ⇒ 失敗を恐れない前向きな決意。多くのことから選択する。 7、正しい思念 ⇒自分はできると信じ、思い念じる。誰かのために祈る。 8、正しい瞑想 ⇒深呼吸し、気持ちを落ち着かせる。 この八つにはある特徴があります。 1の言葉、2の行為、3の生活。 これは自分以外の他人からみたらすぐにわかることです。 4の努力、5のものの見方、6の決意、7の思念、8の瞑想。 これらは、自己の内面的な心の持ち方に強く関連しています。 つまり、行動することも大切ですが、心の状態を調えることも重要です。 楽しく生きるとは、楽しい心になることと同じことです。 ブッダは、瞑想することが大切だと考えていました。 インドの各地を訪ねて人々を導くための説法を実践しながら、少しでも時間が あれば、弟子たちに「瞑想をしよう」と呼びかけていたそうです。 心を落ち着かせることは、楽しく生きるためには必要不可欠なものです。 忙しい現代人ほど、瞑想する時間を5分でも持つとストレスも軽減します。 (by ハートリンクス)

2023年07月14日

コメント(0)

-

【自分を遠くから見てわかること】

【自分を遠くから見てわかること】 一般的に感情に流されにくい人は、自分というものをしっかり持っている人だ と考えがちです。 それもありますが、もう一つさらに大切なところがあります。 何かというと、感情に流されない人は自分の弱さを知り尽くしている人でもあ るのです。 これは、弱い自分を認めているということです。 弱い自分のままではダメだ、という思いで自分を強くできる人なのです。 ところが、多くの人は自分に甘く、他人に厳しくなる傾向があるのです。 ある大学の哲学の授業で、一人の学生が質問をしました。 『私は、自分の性格について悩んでいます。 何かというと、私は自分に甘いのですが、人にはとても厳しいのです。 それで、友人がなかなかできません。 こんな自分をどうにかしたいのですが、よい方法はありませんか?』 教授が答えました。 『もし、人類の多くが自分に厳しく、他人に甘かったらこの世に戦争など 起きていなかったでしょう。 ふつうは、私たちは自分に甘く、人には厳しくなりがちです。 そこから、いろいろな悩みや問題が生まれてくるんです。 では、いったいどうすればよいか? ドイツの哲学者、ニーチェが言いました。 「自分を遠くから眺めてみることだ」と。 その理由は、自分を見る時、あまりに近くの距離から自分を見ているから です。 また、他人を見る時は、あまりにも遠くの距離から見ているから、輪郭が ぼんやりしか見えないからです。 この距離の取り方を反対にして、よく観察すれば他人はそんなに非難する べきではないし、自分もそれほど甘く許容するべきでないことが理解でき るはずです』 鳥の視力は人間より優れていて、100メートルぐらいの高さからでもウサギの ような獲物を見つけることができます。 視野が広いというのは、全体がよく見えていることです。 視野が狭いと、視界にある景色の範囲が限定され、自分の動きも小さなものに なります。 視野が広ければ、いろんな角度から自分や相手の状態を正確に認知できます。 本来、人は、自分に甘く他人には厳しいもの。 しかし、その考えで生きていけばいつかは壁に突き当たることになります。 哲学はその壁を超えるための学問です。 ニーチェのアドバイスはとても有益なものです。 (by ハートリンクス)

2023年07月13日

コメント(0)

-

【高すぎる理想よりできる目標を立てる】

【高すぎる理想よりできる目標を立てる】 世の中では、目標について次のように言う人がいます。 「目標は達成するためにある」という言葉です。 多くの企業では、月間目標や年間目標を設定して、社員の仕事の意欲を高めて いこうとします。 しかし、その目標も現在の実力でできることを、毎日毎日積みあげていくのが 何より大切です。 それがなければ、目標倒れになってしまい、目標も単なるスローガンに終わる ことになるでしょう。 目標を達成するための最大のコツは、地道に努力を続けることです。 スキーヤーで冒険家の三浦雄一郎さんは、2008年75歳のときにエベレスト 登頂に成功しました。 そのときのことを次のよう語っています。 『エベレストを登っている時は、目標に向かって歩いているんだ、という 感覚はありません。 今、目の前にある、ここを乗り越える。 次も、今、目の前にあるここを乗り越える。 その次も、今、目の前にあるここを乗り越える。 これを繰り返していくだけです』。 人によっては、目標は高いほど高い方がいい、と考える人もいます。 それは、意識を高めるための考えとしては間違いではありません。 問題は、目標に向けてどのような取り組み方をするのか、つまりアプローチの 仕方にあるのです。 今できることをやる。 今の自分にできる最大限の努力を払い、目の前のことをやり遂げる。 その延長線上に、目標があり毎日の進歩で目標に到達できるのです。 まず、現在の自分にできることから手をつけていくことから始めるのです。 (by ハートリンクス)

2023年07月12日

コメント(0)

-

【喜びを与えると喜びが戻ってくる】

【喜びを与えると喜びが戻ってくる】 人に喜んでもらおう、困っている人がいたら手を貸してあげよう、という心が ある人は、自然にその行動ができるものです。 アメリカに住む、ある作家の娘さんの話です。 その子が、たまたま学校にお弁当を持っていくのを忘れてしまいました。 そのとき、今までほとんど口もきいたことがないクラスメートの一人が、 「わたしのお弁当を分けてあげる」と言ってくれたのです。 その言葉に、娘さんは感動して一日中喜びで胸がいっぱいになったそうです。 お弁当を分けてくれたクラスメートも、幸せな気持ちになったのは言うまでも ありません。 キリストは、「純粋に人のためになることをするのが愛である」、と説きます。 大人になると、しだいに打算的な意味を含んだ人のためになる行いをすること もあります。 しかし、それでも愛を与えるという点では同じ価値はあるのです。 どんな人も、自分が他人を喜ばせることができたら、嬉しくなります。 ブッダは、「人に喜びを与えるために、いつでもどこでもできることがある」、 と教えました。 それは「和顔愛語讃嘆」です。 笑顔でいるだけで、周囲に幸せを与えています。 やさしい心のこもった言葉を投げかけるだけで、相手に幸せを与えています。 ちょっとしたことにも、ほめ讃えるだけで、相手をいい気分にしています。 これらにお金はかかりません。 無一文の人にもできる愛のある行動なのです。 自分の表情や言葉だけで、相手を幸せにすることができます。 つまり、相手に幸せを与えているのです。 それが、自分の幸せになり、喜ぶ相手からも幸せを与えてもらえるのです。 この生き方を心がけていけば、ストレスが生まれることもないでしょう。 どうすれば幸せになれるのか、を考えるより、今の自分で人に与えられるもの は何だろうか? と考えれば自然に幸せな人生が送れると思います。 (by ハートリンクス)

2023年07月11日

コメント(0)

-

【不満の中に満足を見つける】

【不満の中に満足を見つける】 作家で精神科医でもあった、斎藤茂太さん。 生前に、人からよく言われていたことがあります。 こんなことでした。 『あなたは、いつも満ち足りた顔をしていますね。 私は、そんなあなたがうらやましい。私なんて。不満ばっかりで・・・』 そのたびに、斎藤さんはこう思ったそうです。 「どうしてわかってくれないのだろう。私にだって不満はあるのだ。 ただ、それを顔に出したり、口に出したりしないように気をつけているだけ なのだ」。 どんな人でも不満を抱えて生きていると思います。 中には、数えればこんなにあったのかという人がいるかもしれません。 それでも、楽しいことがないわけでもない。 このように思ってみるのが、生きる知恵だと言えるかもしれません。 気持ちのもちかた、考え方は仕事やほかのことにも影響を与えます。 「今日も仕事か、行きたくないなぁ」と思えば、気持ちは重くなります。 どこか体の具合がわるいのなら仕方あませんが、ただ気分的に乗らないという 理由であってもエネルギーは生まれません。 それでも、「仕事だからがんばって行ってこよう!」と気持ちを奮い立たせる こと、これが不満の中に満足を見つける第一歩になるのです。 斎藤さんは著書の中で、次のように言いました。 不満があってもいい、と言いたい。 不満があるからといって、 何ひとつ満足を得られないということはない。 「不満だらけの中の満足」というのもある。 すべてが自分の思い通りになるわけでもないのだ。 『少欲知足』『足るを知る』、という言葉があるように不満なことに注目せず、 どこに満足するかということを考えれば、不満は不満でなくなります。 (by ハートリンクス)

2023年07月10日

コメント(0)

-

【完全なものはつまらない】

【完全なものはつまらない】 室町時代、禅僧のひとりに、一休宗純という人がいました。 今から40年ほど前、テレビアニメで人気のあった「一休さん」は一休宗純の 子ども時代の物語でした。 この一休禅師が、天国と地獄の話をしたとき、こんなことを言ったそうです。 『完全なものはつまらない。 だから、極楽なんか行きたくない。 極楽へ行ったらきっと面白くないだろうな。 地獄のほうが、どんなに面白いかわからない』。 「完全である」、とは欠点がないということです。 多くの人は、欠点がないのはいいことである、と考えがちですが現実にはあり 得ないことです。 つまり、 「人は欠点だらけだからこそ、一つでも直していこうと努力する。 その努力を楽しめるのが人である。 だから、不完全なほうが人生は楽しい」 というのが一休禅師の考え方なのです。 もう一つ、一休禅師の言いたかったことがあります。 それは、 「地獄に行って、自分の欠点をさらけだせ。 他人に自分の欠点を見せるのは恥ずかしいことかもしれないが、 少しずつ直していけばいいではないか」。 ということでした。 欠点があるからといって、自分を卑屈に思わなくてもいい、そのままの自分を 知り、その上で改めていけばよい、という考え方です。 これは、欠点があることを知り直していこうという考えができること。 このこと自体が、その人の長所だと考えることができます。 欠点そのものを憎んでいないところがよいのです。 これは、逆説的な意味では、長所伸展法と同じ考え方です。 欠点はよくないモノ、という考えは「完全でなければならない」という考えに もなるのです。 その考えを打破するために、一休禅師は「完全はつまらない」と教えてくれて います。 この世は苦しいこともありますが、楽しく生きていくことはできる、と考える なら生きる意味も変わってくるでしょう。 不完全を楽しむ生き方の中に、幸せがあるのです。 (by ハートリンクス)

2023年07月09日

コメント(0)

-

【長所という光の影が短所です】

【長所という光の影が短所です】 私たちは、人の長所と短所を語るとき、どうしても目の前に二つを並べて見て しまいます。 しかし、この方法は人の性格を評価したり判断をするとき、必ずしもよいこと ではありません。 なぜかといいますと、人の長所と短所は光と影の関係だからです。 長所はよいもの、短所はわるいもの、という色眼鏡で見ていては相手の本当の 性格を判断できないのです。 長所と短所は、もともと一つの性格であって、長所の影が短所なのです。 物事には、多くの場合、よいと思われる点とよくないと思われる点は当然あり ます。 自然界のお天気もそうです。 晴れはよくて、雨はよくない、という考えも成り立たないわけではありません。 しかし、それでは通り一遍で窮屈なものなってしまいます。 商売もそうです。 経営コンサルタントとして有名だった、船井幸雄さんがとても面白いことを話 しています。 小売業で、売り上げをアップする方法をアドバイスしました。 それは、そのお店で売っている商品のなかで、ツイている商品を見つけ出し、 その商品の売り場スペースを広くすればいい、ということでした。 実際、このやり方で売上が伸びたお店は多いのだそうです。 ここでいう、「ツイている商品」とは、よく売れている、あるいは値段は高いが 人気がある、お客様が興味を持って商品の前で立ち止まる、などのことです。 商売は、商品としてツキがあるところをいかに見つけ出すかで決まる、という のです。 人も同じで、その人の長所をいかに見つけ出すか、そこから人の成長が生まれ て、短所はしだいに小さくなるのです。 長所を伸ばせば伸ばすほど、短所はさらに小さくなる。 これが、幸運を引き寄せていく流れとなるのです。 つまり、短所を直そうとするだけでは幸運はやってくることはなく、逆に長所 を伸ばしていこうと考えることで、幸運は引き寄せられていきます。 よく、ほめる教育、叱る教育と言います。 人には、褒められるところもあれば、叱らなければダメなことがあります。 褒めながら、叱るべきところをなくしていくのが、教育のコツであり人間関係 のコツでもあるのです。 叱ることも必要だという考えも間違いではありませんが、感情のはけ口になり やすい危険性があります。 このバランスがとれないとき、自分も相手も傷つくことになります。 人は、先に述べたように、長所も短所も両方を一つの性格として持ち合わせて います。 先に長所を見つけ出そうと考えれば、短所は気にならなくなるものです。 長所伸展法は、人を生かしながら、自分の生き方も幸せにつながることだと考 えてみましょう。 (by ハートリンクス)

2023年07月08日

コメント(0)

-

【怒りは抑えるか、発散するかどちらがよいか?】

【怒りは抑えるか、発散するかどちらがよいか?】 人類の歴史上、四聖人と言われるのが、ブッダ・孔子・ソクラテス・キリスト です。 四人の人すべてが、人間は怒りを含む悪しき感情から解放することの大切さを 説いてきました。 とくに、ブッダやキリストは、 『人は生きているあいだは、苦しみと悩みと病がなくなることはない。 しかし、それらを取り除くことはできる』。 ということを教えています。 これらの苦しみや悩みも病も、その基になるのが人間の悪しき感情です。 その中に怒りという感情があります。 ある人が、怒りの感情について次のような説を唱えました。 『我々は、怒りの感情というものは、心の中にしまっておくより、 発散させるほうが、より健康的であると聞かされていました。 そのとおりで、たしかに怒りは抑えたり、我慢するよりは発散させた ほうが健康的です。 しかし、健康的というなら怒りなど、抱かないほうがもっと健康的です。 そもそも、はじめから腹など立てなければ、怒りを爆発させるべきか、 抑えるべきか、など悩むことはないのです』。 この考えは、もっともです。 怒りそのものは起こさないようにすればいいということですが、それは簡単な ことではありません。 なぜかというと、怒りにも社会正義のような倫理や道徳に基づいたものもある からです。 それ以外の持つ必要のない怒りの感情には、健康的で賢明な対処をすることが できます。 その一つは、怒りや、ストレスがいっぱいになったら、 「私には、怒りやストレスなどの感情も、前向きな建設的な感情に変えること ができる。そのための考え方をもつことができる」 という意識を持つことです。 すなわち、怒りの感情に流されないために、このような気持ちになるだけで 怒りの感情から離れることができるのです。 怒りを抑えようとすれば、そこにはエネルギーが必要です。 「抑えなければ」、というエネルギーを使うより、自分が遠ざかればよい、と 考えるのです。 このときの心のエネルギーは、プラスの要素が強いため疲れません。 怒りの感情は抱かないことが理想ですが、できないときはこの方法で対処し てみましょう。 はじめは、うまくいかなくても何度かやるうちにそのコツがわかってきます。 小さな怒りも放置せず、その都度消していきましょう。 (by ハートリンクス)

2023年07月07日

コメント(0)

-

【健康は人生の土台】

【健康は人生の土台】 先日、あるスポーツトレーナーから、今の梅雨時期にどのようにして自分の体 の健康を維持すればよいか、について学びました。 まず、健康であることにとらわれ過ぎないほうがよいそうです。 健康は、幸福な人生を送るための手段であって、目的ではないということです。 また、健康のため、という理由で好きな料理を我慢し過ぎるとそれがストレス になり、かえって心は不健康になります。 厳格な食事制限を自分に課す前に、体を動かしたくなるような心を育てること が大切なようです。 運動は苦手と思う人も、体を動かせば爽快な気分になれます。 この経験をすれば、体を動かしたくなるものです。 『さ・し・す・せ・そ、の魔法』というのがあります。 「さ」は体を<さする>ことです。 体をさするとリンパの流れがよくなります。 鎖骨の下のあたりをさすります。 (リンパマッサージはYouTubeなどでも見ることができます。) 「し」は<深呼吸>です。(腹式呼吸がいいです。) 「す」は<ストレッチ>です。 自分が気になる体の部分のストレッチを行います。 「せ」は<セロトニン>のことです。 体をさすること、深呼吸、ストレッチでセロトニンという幸せホルモンと 呼ばれる脳内物質が分泌されます。 「そ」はこれらのことで、<爽快な気分>になれます。 さらに、体をさすること、深呼吸(腹式呼吸)、ストレッチを行うとリンパの流 れがよくなります。 リンパは、体のすべての血管のそばを通っていますが、不要になった老廃物や ウィルスなどの病原体を回収してリンパ管を流れ、心臓に送り届ける役割があり ます。各家庭にある下水道管のようなものです。 リンパの流れが悪くなると、むくみが起きます。 足や顔にむくみがあるのは、リンパの流れが滞っているからです。 また、リンパの流れが悪いと、免疫力も低くなります。 心の健康も大切にしたいですが、体の調子をよくするためにも、まず、体を動 かしたくなるような、動機づけを見つけましょう。 (by ハートリンクス)

2023年07月06日

コメント(0)

-

【人は認めてもらうと心地よくなる】

【人は認めてもらうと心地よくなる】 人との関係でよくあるのが、嫌いではないけどなぜか相性が合わない、という 相手がいることです。 これは当然のことですが、誰でもと相性が合うというのも少し変です。 それは、表面的に合わせている、と言ったほうがよいでしょう。 たとえば、短気な人とのんびり屋さんとは気が合うかもしれません。 短気な人どうしだと、つい口論になる可能性は大です。 しかし、のんびり屋さんとのんびり屋さんとは、気が合いそうな気がします。 このように、類は友を呼ぶ、似た者どうしという関係もあれば、そうではない 関係もあるのです。 ある企業で、同じ仕事をしている二人がいました。 主な仕事はデーター入力ですが、専門性の高い内容なのでいつも緊張した状態 で業務をこなしています。 ところが、内心では二人とも負けず嫌いな性格で、相手よりも早い仕事をする ように心がけていました。 そんなとき、一人が、 「あなたの入力の仕方は、私と違ってムダがなくスピーディですね。 私にはなかなかできそうにありません」 と言ってみたのです。 言われた相手はどんな気持ちでしょうか。 「あ、そうなんだ。あなたより私のほうが上なのね」という気分になり、心地 よくなります。 つまり、人は心理的な優越感を感じたとき、とても気分がよくなるのです。 これが、心理学者のマズローという人が言った、承認欲求です。 人は何らかのかたちで認められたい、同時に自分はそれだけ価値のある人間で ありたい、という気持ちは誰にもあるのです。 この心理のメカニズムを知っていると、人間関係をつくるときに役立つことが あり、人の気持ちを理解する上でも有効な手段となります。 (by ハートリンクス)

2023年07月05日

コメント(0)

-

【悩みが気づかせてくれるもの】

【悩みが気づかせてくれるもの】 人の悩みは、ほとんどが自分の願うことや、望んでいるものが手に入らないと きに起きます。 つまり、自分の切実な思いが実現しないときに悩みとなるのです。 こういうとき、自分の望みを実現させるため、さらに努力をする人もいれば、 努力はしても途中であきらめたりする人がいます。 この、努力をする人と、途中であきらめる人のほかに、もう一つの道を歩く人 がいます。 それは、次のように考える人です。 自分が欲しいもの、実現させたいことが手に入らなくても、今持っているもの がいかにすごいもの、何よりも価値があるのだ、と観る人です。 現実に、手に入らないことは認めつつそれ以外に自分が今、持っているものに フォーカスすると、悩みと感じていたことが悩みではない、と気づくのです。 それは、ないものを欲しい欲しいと思う無駄な心のエネルギーより、今の恵み に価値を見出して喜び、ありがたいことだと思う、プラスのエネルギーを生み 出しているからです。 人の生き方には二つの道があります。 それは、「否定する生き方」と「肯定する生き方」です。 物事を否定的に見ているときは、ないものに心が奪われている状態です。 この場合、いつもあれがない、これがない、と心は緊張状態です。 すると、他人も自分も許せない、と思いたくなるのです。 物事を肯定的に見ているときは、今あるものに感謝できる心の状態です。 満足はできなくても、感謝はできる。この心は肯定的です。 すると、他人も自分も許すことができるのです。 「今の私にとって、このことが悩みだ」と思うことがあれば、その悩みの他に 何があるか、どんなものに恵まれているか、そこに意識を向けましょう。 これが、気づきになり、人生観がプラスの方向になっていきます。 悩みがあることは、ネガティブなことだと思わずに、悩みがあるならその他に いいこともあるに違いない、という生き方は楽しいものです。 (by ハートリンクス)

2023年07月04日

コメント(0)

-

【忍耐は美徳】

【忍耐は美徳】 「忍耐」とは一般的には、「我慢する」ことと同じ意味で使っています。 あるいは、「辛抱」という表現をする場合もあるようです。 この忍耐について、松下幸之助さんが次のように語っています。 忍耐の徳 何事においても、辛抱強さというものが大切ですが、近頃はどうも この忍耐の美徳というものがおろそかにされがちです。 そして、志と違った時には、それをこらえてさらに精進し、さらに力を たくわえるという気迫がまるで乏しくなり、そのことの責任はすべて他 にあるとして、人をののしり、社会を責めます。 これは、商売で品物が売れないのは、すべて世間が悪いからだ、という のと同じことで、これでは世間は誰も相手にしてくれないでしょう。 売れなければ、まず自らを反省し、じっと辛抱をして、さらに精進努力を 続け、人々に喜んで買っていただけるだけの実力を養わなければならない のです。 車の心棒が弱ければ、すぐに折れてガタガタになります。 人間も辛抱がなければ、すぐに悲鳴をあげてグラグラになる。 おたがいに忍耐を一つの美徳として、辛抱強い働きを続けていきたい ものです。 忍耐も我慢も辛抱も、心の姿勢です。 頭で思うことではなく、自分を信じるあるいは、自分で決めた仕事や目標には あきらめないで取り組む、という姿勢です。 忍耐という力が身につけば、それまで感情的になりがちだった自分の心の習慣 がなくなり、いら立つことやマイナス感情の影響を受けにくくなります。 それは、物事のとらえ方が変わってきたということです。 人間関係においても、不平や不満を言う前に、相手が言いたいのはどんなこと なんだろう、と利他主義の考えができるようになります。 忍耐が人間的な成長をもたらしてくれるのです。 (by ハートリンクス)

2023年07月03日

コメント(0)

-

【人を赦すと自由な心になれる】

【人を赦すと自由な心になれる】 心ない言葉をかけられると、相手に怒りの感情が生まれます。 また、原因は何であれ、人と言い争いをしたあとは淋しい心しか残りません。 このようなときの心について、親鸞聖人と弟子との会話に、人を赦すことがい かに難しいかが語られています。 昭和の初め頃、倉田百三という作家がいました。 その作品に『出家とその弟子』というのがあり、そこに次のような一節があり ます。 弟子 「罵ったあとの心は淋しいものでございますね。 私は、腹を立てているときより、赦した今の気持ちが勝利したような 気がいたします」。 親鸞 「そうとも、そうとも。 人間の心に、もし、浄土の面影があるならば、 それは正しく赦したときの心の相であろう」。 親鸞聖人の言う、『正しく赦す』という言葉は哲学的です。 これがわかるには、人に対する怒りの感情はどこからくるのか、という問題が あります。 怒りの感情と、赦さないという感情は一体のものです。 どちらも、相手に囚われて、心の自由を失っている状態です。 「正しく赦す」ためには、自分が相手から自由になる必要があります。 渡辺和子さんが次のようなことを言いました。 「赦すということは、易しいことではありません。 しかし、赦すことによって、私たちは相手の支配から、自由になり、 自立を勝ち得るのです。 かけがえのない自分の時間を、他人の支配に任せていては、もったいない のです」 あの人を赦せない、というのは相手から支配されていることと同じようなもの です。 親鸞の弟子が言う、「赦した今の気持ちが勝利したような気がします」。 これが、相手の支配から自分の心が自由になった、ということです。 人を赦せる自分がいることがわかれば、自分の存在に尊さを感じることができ ます。 (by ハートリンクス)

2023年07月02日

コメント(0)

-

【いくつになっても再起はできる】

【いくつになっても再起はできる】 63歳のAさんは、苦労してつくった会社を手放すことになりました。 親の代からあった資産も、人手に渡ってしまいました。 ある日のこと、新しい仕事を見つけるために、職業安定所に出かけました。 駅を降りると、目に障害を持ったお年寄りが聞いて来られました。 「職安はこの方向でよいのですか?」 「私も行きますので、ご案内しましょうか」 「いえ、私はその先の盲学校にマッサージを習いに行くのです」 Aさんは、この人がマッサージを習おうとしていると聞いて驚きました。 ずいぶんと年長者に見えたからでした。 「いやあ、八十の手習いですよ。お恥ずかしい、あなたは?」 「私は、職探しですが63歳ともなると簡単には見つからないものですね」 「63歳とは、それはお若い!」 二人は歩きながら会話を続けました。 やがてお年寄りの身の上の話に変わっていきました。 「私はねぇ、50代の終わりに大病を患い、突然の失明でした。 光りが消え、音だけの生活になりました。それまでの平穏な生活は崩壊し、 人の助けがないと生きられなくなったのです。 どう考えても生き甲斐がない・・・。毎日こんなことを考えて悩み、しまい には自殺も試みましたが、結局は周囲の人に迷惑をかけただけでした。 しかしねぇ、このことがあってから、人のお世話にならずに自分の力で生き ていこうと思いました。 神様が私を死なせてくれなかったのです。お前はまだすることがある。 生きていかねばならない、と。 マッサージを習いはじめてからは、気持ちが和らいで喜びになりました。 今からでも遅くはない、と思うようになったのです。 人生は挑戦だったのですね」 Aさんは、このお年寄りとの出会いで再起することができたそうです。 人は、苦しいとき、誰かとの出会いや言葉で励まされることがあります。 そういうときが、新しい力が生まれるときかもしれません。 あきらめないで前に進もうと思うことが、何より大切です。 (by ハートリンクス)

2023年07月01日

コメント(0)

全31件 (31件中 1-31件目)

1

-

-

- お買い物マラソンでほしい!買った!…

- お買い物マラソンでパートナーと相談…

- (2025-11-13 20:30:13)

-

-

-

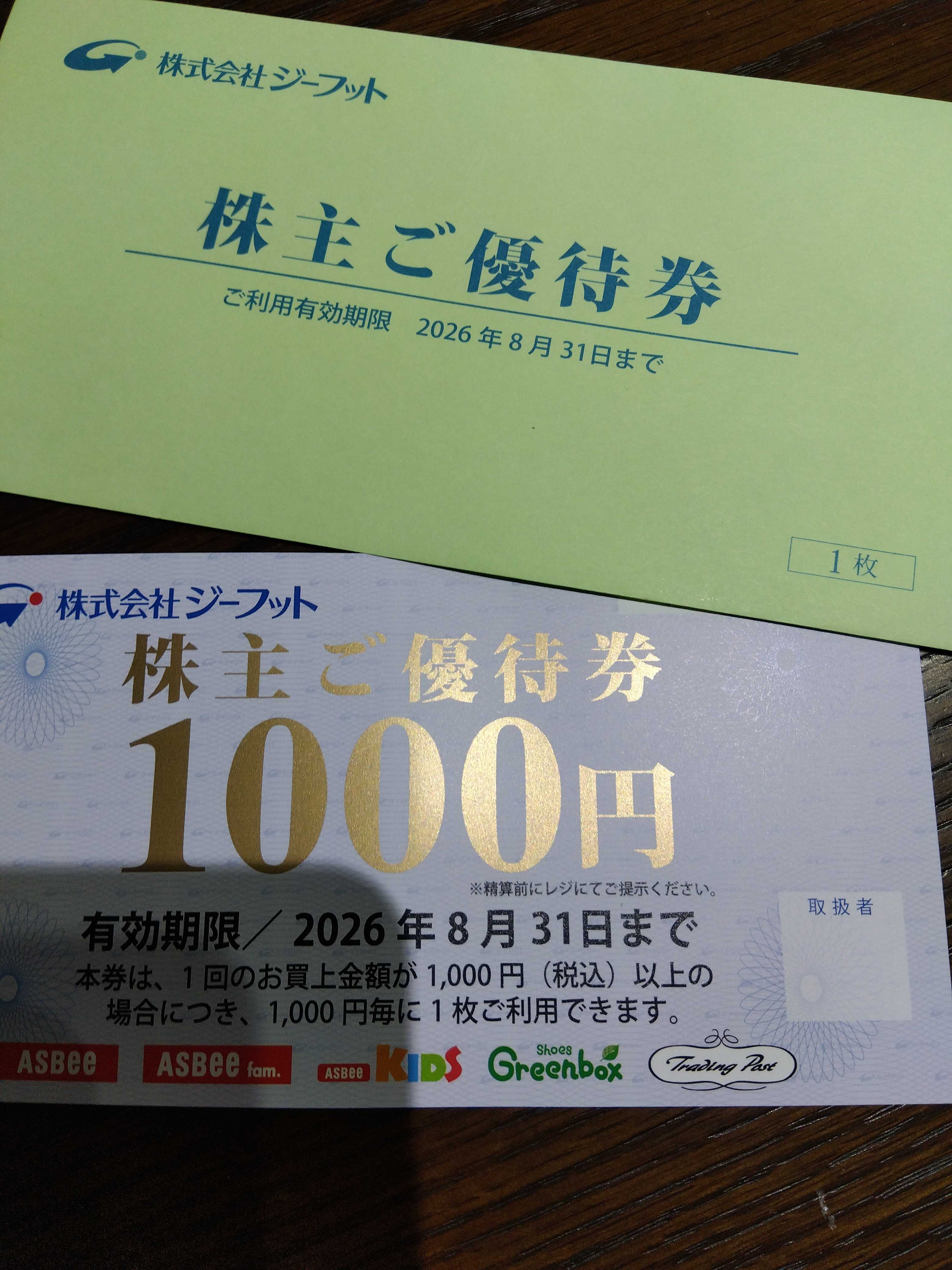

- 株主優待コレクション

- ジーフットから株主優待が届きました♪

- (2025-11-14 00:00:16)

-

-

-

- 株式投資でお小遣いを増やそう

- 下落中の日経平均(11/14)

- (2025-11-14 13:40:34)

-