福岡ハカセの世界R1

<福岡ハカセの世界R1>図書館で借りた『やわらかな生命』を読んでいるんだが・・・・

福岡ハカセの科学的ウンチクもさることながら、エッセイとしてもいけてるのです。

で、この際、福岡ハカセのあれこれを集めてみます。

・動的平衡2

・福岡ハカセの本棚

・iPS細胞と「わたし」

・日本のガウディ

・フェルメールの青、北斎の青

・動的平衡

【R1】:「動的平衡2」を追加

【動的平衡2】

福岡伸一著、木楽舎、2011年刊

<出版社>より

生命の本質は、自己複製ではなく、絶え間のない流れ、すなわち動的平衡にある。鮮やかに喝破した前著から2年。生物学の新しい潮流エピジェネティクスは、ダーウィン進化論の旧弊を打ち破るか。動物を動物たらしめた必須アミノ酸の意味とは? 美は動的平衡にこそ宿り、遺伝子は生命に対して、自由であれと命じている。さらなる深化を遂げた福岡生命理論の決定版がついに登場。

<読む前の大使寸評>

おお『動的平衡』の続きではないか♪・・・ということでチョイスしたのです。

rakuten 動的平衡2

『動的平衡2』1 :なぜ食べ続けなければならないか

<福岡ハカセの本棚>

図書館で『福岡ハカセの本棚』という本を手にしたが・・・

表紙に書かれたコピー「思索する力を高め、美しい世界、精緻な言葉と出会える選りすぐりの100冊」が、ええでぇ♪

さて、ハカセお勧めの100冊とは、どんなかな?

【福岡ハカセの本棚】

福岡伸一著、メディアファクトリー 、2012年刊

<「BOOK」データベース>より

科学的思考と巧緻な文章力の原点。科学者・福岡伸一を生んだきわめつけの良書を熱く語る。

【目次】

第1章 自分の地図をつくるーマップラバーの誕生/第2章 世界をグリッドでとらえる/第3章 生き物としての建築/第4章 「進化」のものがたり/第5章 科学者たちの冒険/第6章 「物語」の構造を楽しむ/第7章 生命をとらえ直す/第8章 地図を捨てるーマップヘイターへの転身

<読む前の大使寸評>

表紙に書かれたコピー「思索する力を高め、美しい世界、精緻な言葉と出会える選りすぐりの100冊」が、ええでぇ♪

さて、ハカセお勧めの100冊とは、どんなかな?

ハカセは科学者として、理系のエッセイストとして、これほど文章の上手い人はいないとも言われているようです。

rakuten 福岡ハカセの本棚

ハカセが説く村上春樹の魅力あたりを見てみましょう。

<「物語」の構造を楽しむ> p180~182

しばしばいわれるように、村上春樹の小説の基本構造はシーク・アンド・ファインドです。主人公が何かを探し求めて旅に出る。そして、それを見つけ出したり、持ち帰ったりする。『世界の終わりとハードボイルド・ワンダーランド』もまさにそうした物語です。壁に囲まれた町の図書館で、「夢読み」をして暮らす「僕」。暗号を取り払う「計算士」として働きながら、自分の意識に仕掛けられた謎を解こうとする「私」。二つの物語が交互に入れ替わりながら、最後には一つの大きな物語に収束します。そこに至る構成もみごとです。

ところで、村上作品を象徴するファクターに、「僕」という一人称があります。その印象があまりに強いため、「僕」で語ると、どんな物語も村上春樹風に聞こえてしまうと感じるのは私だけでしょうか。ちなみに、『世界の終わりとハードボイルド・ワンダーランド』を英訳するとき、翻訳者のバーンバウムは、「僕」と「私」をどう訳すかで悩んだそうです。

英語には「I」しかない。結局、「僕」の物語を現在形で、「私」の物語を過去形で表すことにして、賞賛を浴びました。

村上春樹の小説はとても読みやすく、描写もクリアです。しかし、それぞれの事象に込められた意味はしばしば宙吊りにされ、最後まで明かされません。注意深く組み立てられた構造の中で、謎が謎のまま放置される。それが読者の深読みを誘い、たくさんの研究書が著わされるところは、フェルメールの絵にも通じます。

『1Q84』に登場する「リトル・ピープル」も、そうした謎の一つです。冒頭から物語の強い流れに引きこまれた読者は、「リトル・ピープル」に出合って当惑します。夜ごと山羊の口から出てきて、「空気さなぎ」をつくるこびとたち。実体があるのかないのかもわからず、善悪もわからない。しかし、「着実に我々の足元を掘り崩していく」存在。

私たちの内部にあるという点で、「リトル・ピープル」は、ジョージ・オーウェルの『1984』における外的な支配者「ビッグ・ブラザー」とも異なります。彼らは「山羊だろうが、鯨だろうが、えんどう豆だろうが。それが通路でさえあれば」姿を現し、私たちを徹底的に利用し、利用価値がなくなればたやすく乗り捨てていくというのです。

えんどう豆。生物学者がこの言葉を聞いて思い出すのは、えんどう豆の実験によって導き出されたメンデルの法則です。だとすれば、ここで暗示されるのは、利己的な意志をもつかのように擬人化された遺伝子ではないだろうか。遺伝子の究極の目的は、永続する自己複製です。「空気さなぎ」はそのメタファーに思えます。

現代人の多くは、生まれながらにもっている遺伝子に、自分の運命を支配されているように感じています。しかし、それは私たちが、遺伝子が利己的な支配者であることを信じ、そこに身を委ねようとするからです。その誘惑に対抗するには、一つひとつの人生を自分の物語として語り直すしかない。それでこそ、私たちはより自由に、ときに利他的に行動できる。私はこの作品をそのように読みました。

ウーム 「人生を自分の物語として語り直す」てか・・・・奥が深いですね。

しかし、村上春樹作品の批評にメンデルの法則や遺伝子が出てくるところが福岡ハカセのハカセたるところなんでしょうね。・・・座布団3枚。

<iPS細胞と「わたし」>

福岡伸一著『やわらかな生命』という本を図書館で借りているが・・・

福岡ハカセが作家のカズオ・イシグロを語るあたりが興味深いのです。

大陸の侵攻に日本が呑み込まれて、日本民族がディアスポラ(あるいはデラシネ)になったと仮定したしたとき(仮定が不穏当であるが)・・・・

日本人の心象や言語が、カズオ・イシグロの作品に先取りして表れているように思うわけです。

とにかく英語で書く日本人作家というイシグロの稀な境遇が、言語という大使のツボを突くわけです。

<iPS細胞と「わたし」> よりp213~165

作家のカズオ・イシグロさんにお会いしたときのこと。彼が小説を書こうと思ったのは、20代の終わり。このままでは自分の中の日本の記録がかすれていき、ついには消え去ってしまうと感じたことがそのきっかけだったと語ってくれた。

イシグロは、1954年、長崎に生まれた。5歳までそこで育ち、その後、父の仕事の都合でイギリスに移り住んだ。そのまま日本に戻ることなく、イギリスで生活し、英語で話し、英語で書く作家となった。

ブッカー賞を受賞した『日の名残り』や臓器移植とクローンの問題に場所を借りて人間の存在を問うた『わたしを離さないで』が代表作だが(両方とも映画化された)、福岡ハカセが好きなのは、彼の処女作『遠い山なみの光』である。

戦後まもない長崎の暮らしや日常が淡々と描写される。坂道。路面電車。港。クレーン。対岸に渡るための連絡船。稲佐山に登るロープウェイ。実際に長崎を歩いてみるとわかることだが、そのいちいちはとても正確で、丁寧に記述されている。おそらくイシグロの中にある彼の子ども時代の原風景そのものなのだろう。

しかし一方、この小説にはあるしかけが施されている。主人公の女性は、今、長崎から遠く離れて、イギリスの小さな町で、長崎の日々を回想しているのである。一緒に連れてきた娘は自殺し、なぜ彼女たちが日本を離れたのか、娘の父は今どうしているのか、なかなか明かされない。そして主人公の回想は、細部は正確なのにもかかわらず、注意深く読むと、似たような情景が巡回し、時系列もあいまいであることに気づかされる。読み進むうちにちょっとずつ怖くなる。

福岡ハカセのライフワークは生命の動的平衡を考えることである。生物体はたえずその構成要素を交換し、更新する。その動的なありかたが生命の特徴であり、それゆえに生命は可変的で、柔軟で、回復力をもつ。一方、常に変容することは、自分の中に自分の一貫性を担保するものは実は何もない、ということでもある。昨年の私は今年の私ではなく、昨日の私ですら、物質的には今日の私と同一ではない。

何者かになった後の細胞であっても、もういちど、何者にでもなれるのに何者にもなりきれない状態にリセットできる。このことを証明したiPS細胞に、もし哲学的側面があるとすれば、こういうことではないだろうか。

つまり、自分の中にある自己、それを実現することが人生の目的であるとする自己実現の物語は、動的平衡の前には揺らいでみえる。なぜなら自分の中に、未来の自分を規定する工程表や設計図のようなものは何もないのだから。自分の中に自分さがしをしてもそれはあてのない徒労に終わる。自分が何者になるかは、他の細胞、あるいは環境との動的な相互作用にのみ依存し、そこには予定や必然はない。

だからこそ、私たちは何かを書きとめずにはいられないのだ。そう私は思う。常にうつろいゆく自分。うたかたのような自分。その自分をつなぎとめるはずの記憶も、イシグロが描くとおり、ほんとうのところは、あいまいで、堂々めぐりを繰り返し、いつしか遠い山なみの向こうのおぼろげな光となって消えてしまうものでしかない。

時の流れの中に、なにがしかの証を立て、自らがたどる行程にわずかな足跡を残すため、人は日記をつけ、写真を撮り、記念品を買う。それは、わたしを離さないで、というはかない願いに他ならない。

このコラムもほんとうのところは、そんな寄る辺なきしるべのひとつ。生命と記憶は常に永遠のパラドクス。それは私たち自身の存在が常ならないことの裏返し。イシグロはこうも言った。記憶とは死に対する部分的な勝利であると。

「自分が何者になるかは、環境との動的な相互作用による」と福岡ハカセは述べています。

言われてみれば、そのとおりなんだろうが・・・・

セラビというか、諸行無常という気がするわけです(サヨカ)。

<日本のガウディ>

福岡ハカセが、高知の沢田マンションの寛容性を評価しています♪

普段、理路整然とした福岡ハカセと沢田マンションのルーズさがなかなか結びつかないが、なるほど寛容性という褒め方があるのか。

以前の 日記 でもふれたが、とにかく、「日本の九龍城」とも呼ばれる沢田マンションを、訪ねてみたいわけです。

香港の旅行雑誌に沢田マンションが掲載されたとのこと。

香港の旅行雑誌に沢田マンションが掲載されたとのこと。<日本のガウディ> よりp163~165

高知に出かけた。福岡さんならきっと興味を持ってくれる場所があるのでご案内しましょう。知人がそういうので行ってみることにする。

到着したのは、町はずれの白く大きな建物。不思議な雰囲気。5階建てでかなり奥まで広がっていて、入り口から全容は見通せない。前面に斜めのスロープがついていて上階に伸びている。一見、ショッピングセンターの駐車場風だが、もちろん駐車場ではない。目立つのは塔。四角い箱型のタワーが上空に向かって屹立しており、一番上は西洋のお城の城壁のような凹凸の冠模様が施されている。ここだけ見ると、これまた高速道路出入り口などによくある安っぽいラブホみたいだが、もちろんそうでもない。タワーには立派な文字が。「沢田マンション」。そう、これはマンションなのだ。

しかしもちろん通り一遍のマンションではない。40年ほどまえから、建築家でも建設業でもない、ある家族(沢田さん)が独力独学で付け足し付け足ししながら作り続けてきたセルフビルド建築。そのユニークな構造や不規則な増改築の様子から、九龍城とか軍艦島とも呼ばれている。福岡ハカセは思った。日本のガウディは高知にいたんだと。

マンションの住人、岡本明子さんが案内してくれた。ちょうど彼は一階に新しいギャラリーを作ろうと廃材などを使って工事の最中だった。岡本さん自身、ここに住みついたアーティストでもある。針あな写真機の仕組みで窓の外の様子を部屋の壁に映し出す。あるいはさびた街灯の柱に街の光景を映し出す。それを写真に撮影する。すると景色は、ざらざらの、あるいはつぶつぶの表面の上にふわりと載って、なぜか懐かしい雰囲気を帯びる。針あな写真機は、色彩を濃くし、辺縁を暗くするので、いつか夢でみた風景のように映る。針あな写真機を駆使する芸術家。ああ、日本のフェルメールもまた高知にいたのだ。

一階にはギャラリーの他、喫茶店、アロマセラピーの店など店舗が並んでいたが、どれもなぜか無人だった。住人経営で今は居室に戻っている時間帯らしい。われわれはスロープを登って二階へ行く。なんだか場末の飲み屋街に迷い込んだような雑然とした雰囲気。自転車やバケツやプランターなどがごちゃごちゃ置かれている。その通路沿いの小さな間口に扉が並ぶ。その扉が各住居。ところどころに抜け道があり、裏の通路とつながっている。二つとして同じ間取りがない。そんな迷路のような階層が緩やかにつながっている。

最上階に大家である沢田さんの家。なんと屋上の半分は畑になっていて農作物が収穫できる。その向こうは池。釣りもできるとのこと。一方、地下には駐車場まである(高知で初めての地下駐車場だそうな)。車を出し入れするには相当の運転テクニックがいりそうだ。

ここに子どもからお年寄りまでさまざまな人たちが70世帯ほど住みついている。2011年の原発事故で避難してきた人もいるという。家賃は広さによって3万から5万。引きこもって過ごすこともできるし、路地の広場につどって語らうこともできる。空き部屋を見せてもらったがちゃんとバスとトイレつき。福岡ハカセの学生時代の下宿よりずっといい。

設計ではなく、その時その時の用不用に応じて発生的にかたちづくられる。可変的で柔軟。一方で、雑然として不定形。東京のマンションなら絶対に許されないようなルーズさとレイジーさがここにはある。そしてそれを内包しうる寛容性がある。

これって極めて生命的なありかたではないか。前節で、1960年代、日本の建築家が目指したメタボリズム運動の勃興と衰退を話題にしたが、ほんとうのメタボリズム=新陳代謝する建築はこんなところにあったのだ。高知、おそるべし。

<フェルメールの青、北斎の青>

福岡伸一著『やわらかな生命』という本を図書館で借りているが・・・

理系の福岡ハカセはアートについても関心が深く、アートにまつわるエッセイがええわけです。

とにかく、青色やベロ藍(プルシアンブルー)に惹かれる福岡ハカセのテイストがええでぇ♪

<フェルメールの青、北斎の青> よりp148~150

長野県小布施に旅した。この地は晩年の葛飾北斎が何度も訪れた場所として知られている。福岡ハカセは今、とても北斎に興味があるのだ。それにはこんなわけがある。

2012年は、フェルメールに明け暮れた1年だった。銀座にフェルメール・センターを作って、現存するフェルメールの全作品をリ・クリエイトという方法で再現し、一堂に展示した。リ・クリエイトとは、色ヒストグラム解析、デジタル修復技術、紫外線プリントなど現代の画像・印刷テクノロジーを使って、美術作品をそっくり再現すること。複製といってしまえば複製なのだが、フェルメールの全人生を自在に追体験できる。美術の楽しみ方の新しい提案でもあった。

そんなリ・クリエイトの視点を、こんどは日本の美術史に向けてみることにした。はたしてフェルメールの衣鉢を継ぐ者はこの国に存在するのかと。候補者はたちどころに見つかった。それが葛飾北斎だった。

フェルメールと北斎をつなぐ線は何か。それはブルーであると思う。青は不思議な色である。空の青、海の青。青は自然の中のあらゆるところに見ることができる。そして大気にせよ、水にせよ、いずれももっとも生命に直結した重要な色である。太古の海の中で、はじめて光を感じることができた単細胞生物は、空と水を通して届いた青い色として、それを感受したはずだ。しかし青い色を、空や水の中から取り出してくることはできない。青はいつも遠い色だった。

そんな青が人の心を捉えることをフェルメールは正確に気付いていた。彼は、故郷デルフトの高く澄んだ青空の光を描き出すため、スマルトを使った。スマルトとは細かく砕かれたガラスの透明な粉末である。『デルフト眺望』。

デルフト眺望

デルフト眺望あるいはフェルメールは、ターバンの鮮やかな青を描き出すために、ラピスラズリを使った。ラピスラズリは当時はアフガニスタンにしか産出しない貴重な青い宝石で、金よりも高価だった。フェルメールは惜しげもなくラピスラズリを使って、不思議なまなざしを投げかける『真珠の耳飾りの少女』を描いた。

しかしながら、かのフェルメールですらどうしてもかなわぬ夢があった。それは青を、青が本来、この世界のうちに存在しているように描くこと。つまり青色を、水の中に、あるいは空気の中に分散し、かつ、溶かしこんで、連続したグラディエーションをもった自然な濃度勾配として表現すること。

スマルトもラピスラズリも鉱物の粗い粒子だった。スマルトはコバルト、ラピスラズリはアルミニウムとシリカの結晶。鉱物粒子は溶かすことも伸ばすこともできない。油でといてキャンバスの上に貼りつけることしかかなわなかった。

青を遠ざけ、青を近づけること。青を揺らし、青をにじませ、青で勾配とうねりを作り出すこと。そのためには実に百年以上の時間が必要だった。

これがフェルメールの青と北斎の青とのあいだにもあるものである。

ベロ藍、またの名をプルシアンブルー。北斎が選んだ青は、鉄イオンの錯体(フェロシアン化第二鉄)だった。この類まれな物質は、スマルトのコバルト、ラピスラズリのアルミニウムと同様、金属原子の結晶がもたらす青の系譜を継ぐものである。しかしベロ藍は、スマルトやラピスラズリよりずっと細かい粒子であり、極めてなめらかに水の中に分散させることができた。北斎はこの青を見逃さなかった。

フェルメールのはたせぬ夢をついに実現した画家。それが葛飾北斎だった。止まっていたフェルメール・ブルーを、世界ではじめて動かしてみせたのである。

藍は大使のツボでもあるわけです。

で、ベロ藍という名前が気になってウィキペディアで調べたのですが・・・・

ベルリン藍がなまってベロ藍と呼ばれたそうで、植物染料の藍とは無関係のようです。

<動的平衡>

NHK-BSの若冲4夜特集に福岡博士がゲスト出演していました。

「若冲の絵が草木国土悉皆成仏(ソウモクコクドシッカイジョウブツ)を彷彿とさせる」だって・・・・

福岡博士は自然に寄り添う若冲を評価するが、投資家におもねて自然を塗り替えようとするアメリカ主導の科学がクローズアップされるわけです(大使の場合)

博士がカルトがかった一神教の国からカミングアウトしたのも、わかるような気がします。

虻に双鶏図( 若冲ミラクルワールド より)

冗談はさておいて、この本のさわりを紹介します。

「動的平衡」福岡伸一著、木楽舎、2009年刊

p110~113

<現代人の栄養失調>

飽食の時代に生きる現代人は、常時、オーバーカロリーの危険性にさらされることはあっても栄養素が欠乏することはほとんどありえない。それは糖質、タンパク質、脂肪の三大基本栄養素はもちろん、身体が作り出すことのできないビタミンとミネラルでもそうである。

これは毎年、厚生労働省が行う栄養調査でも明らかになっていることで、少なくとも普通の食生活をしている日本人であれば、不足する栄養素は一つとしてない。

逆に、日本人の栄養所要量を数年ごとに定める研究会は、ビタミンやミネラルの摂取上限を策定する作業を進めているくらいである。

つまり、私たちが、どこか身体の調子が悪い、なぜか疲れが取れない、お肌の調子がおかしい、そんなふうに感じた時に「きっとこれは何らかの栄養素が不足しているからだ」と思うのは幻覚なのであり、サプリメエントを欠かさず飲んで、不足がちな栄養素を補うという行為は、栄養障害でもなんでもなく、むしろ脅迫的な神経障害に近いと言える。

栄養所要量は、たとえばカロリーベースなら1日あたり2000キロカロリー、カルシウムなら600ミリグラム、ビタミンAは・・・・・、という具合に定められている。私は先に「普通の食生活をしている日本人であれば、不足する栄養素は一つとしてない」と記した。しかし、この事実の別の一面にまったく無自覚であるというわけではない。

栄養所要量はあくまで「1日あたり」の摂取の目安である。ほとんどの栄養素は程度の差こそあれ貯蔵できる。だから、たとえ多い日、少ない日があったとしても平均してだいたい所要量に見合った摂取が行われている限り、収支は維持されうる。しかし、貯蔵することのできない栄養素であれば?ここに問題の所在がある。

タンパク質は貯蔵できない。なぜならタンパク質(正確に言えばその構成要素であるアミノ酸)の流れ、すなわち動的平衡こそが「生きている」ということと同義語だからである。タンパク質の合成と分解のサイクルはとどめることができず、この回転を維持するために、外部から常にタンパク質の補給をしなければならない。

成人の一日あたりのタンパク質所要量は60グラム(乾燥重量)だ。だから、私たちは何も毎日、血の滴る何百グラムものプライムリブを常食する必要はもちろんない。しかし、一日に60グラムのタンパク質は、身体の代謝回転を駆動するためにいつも必要とされているのである。

(中略)

私たちの身体の中でタンパク質の代謝回転が最も早い臓器はどこか?それは膵臓である。膵臓は常時、大量の消化酵素を合成し分泌するため、高速度のタンパク質代謝を行っている。

私自身もともとは膵臓の生化学的メカニズムを研究することから科学の世界に入った。実験動物を絶食させると、短時間であってもたちまち膵臓のチモーゲン顆粒という酵素を貯める細胞内小器官に異常が認められる。

現代人がこれと同じ状態にあるとしたら?私は21世紀に新しい栄養失調(マル・ニュートリション)の研究が必要だと思い至り、現在、研究を進めている。

胃を全摘した大使にとって、胃とともに排除したガン細胞は切実な題材である。

未分化段階を目指して分裂と増殖をやめることがないとのこと・・・・怖い。

p154~156

<ガン細胞とES細胞の共通点>

ES細胞は万能細胞と呼ばれている。しかしES細胞だけから一つの固体は決してできない。一つの細胞から一つの固体を生み出せるのは受精卵だけである。その意味で真の万能細胞は受精卵しかない。ES細胞は全体を作ることはできないが、その一部とはなりうる。だから正確には多機能性細胞と呼ぶべきである。

実は、ES細胞にそっくりの特徴を持つもう一つの細胞を、私たちはずっと昔から知っていた。ガン細胞である。ガン細胞はいったんは分化を果たして、生体内での自分の天命を知った細胞である。身体の一部として、その役割を果たしてきた。

ところが、偶然が重なって、分化の過程を逆戻りし、未分化段階に戻ってしまった。それでいて分裂と増殖をやめることがない。

このような暴走細胞が身体の様々な場所に散らばり、他の細胞の秩序を撹乱するのが、とりもなおさずガンの正体である。

自分の分際を見失って、しかし無限に増殖することはやめない細胞。この点において、ガン細胞はES細胞と極めて似通った、おそらく表裏一体の関係にある。

私たちがもし、ガン細胞に再び正気を取り戻させ、人体組織の一部に分化することを思い出させることができたなら、私たちはガンを制御することができるはずである。

しかし、長年の研究を経ても、未だガン細胞に再び「空気を読ませる」ことに誰も成功していない。おそらく、現段階では、私たちはガン細胞を制御するのとほとんど同じ程度にしか、ES細胞やiPS細胞(ES細胞と同質で、より簡単に胚以外の細胞から作りだせる)を制御できないだろう。

それは分化をコントロールすることに関して、同じ科学と同じ技術を必要とするからである。つまり過去、何度も何度も喧伝されたガン征圧の勇ましいプロミスが「果たされた」のと同じ程度にしか、再生医療へのバラ色のプロミスも果たされることはないだろう。私にはそう思える。

p231~233

<「動的な平衡」とは何か>

生体を構成している分子は、すべて高速で分解され、食物として摂取した分子と置き換えられている。身体のあらゆる組織や細胞の中身はこうして常に作り変えられ、更新され続けているのである。

だから、私たちの身体は分子的な実体としては、数ヶ月前の自分とはまったく別物になっている。分子は環境からやってきて、一時、淀みとして私たちを作り出し、次の瞬間にはまた環境へと解き放たれていく。

つまり、環境は私たちの身体の中を通り抜けている。いや「通り抜ける」という表現も正確ではない。なぜなら、そこには分子が「通り過ぎる」べき容れ物があったわけではなく、ここで容れ物と呼んでいる私たちの身体自体も「通り過ぎつつある」分子が、一時的に形作っているにすぎないからである。

つまり、そこにあるのは、流れそのものでしかない。その流れの中で、私たちの身体は変わりつつ、かろうじて一定の状態を保っている。その流れ自体が「生きている」ということなのである。シェーンマイヤーは、この生命の特異的なありように「動的な平衡」という素敵な名前をつけた。

ここで私たちは改めて「生命とは何か?」という問いに答えることができる。「生命とは動的な平衡状態にあるシステムである」という回答である。

そして、ここにはもう一つの重要な啓示がある。それは可変的でサスティナブルを特徴とする生命というシステムは、その物質的構造基盤、つまり構成分子そのものに依存しているのではなく、その流れがもたらす「効果」であるということだ。生命現象とは構造でなく「効果」なのである。

(中略)

このように考えると、サスティナブルであることは、何かを物質的・制度的に保存したり、死守したりすることではないのがおのずと知れる。

サスティナブルなものは、一見、不変のように見えて、実は常に動きながら平衡を保ち、かつわずかながら変化し続けている。その軌跡と運動のあり方を、ずっと後になって「進化」と呼べることに、私たちは気づくのだ。

ジャンル別一覧

人気のクチコミテーマ

-

-

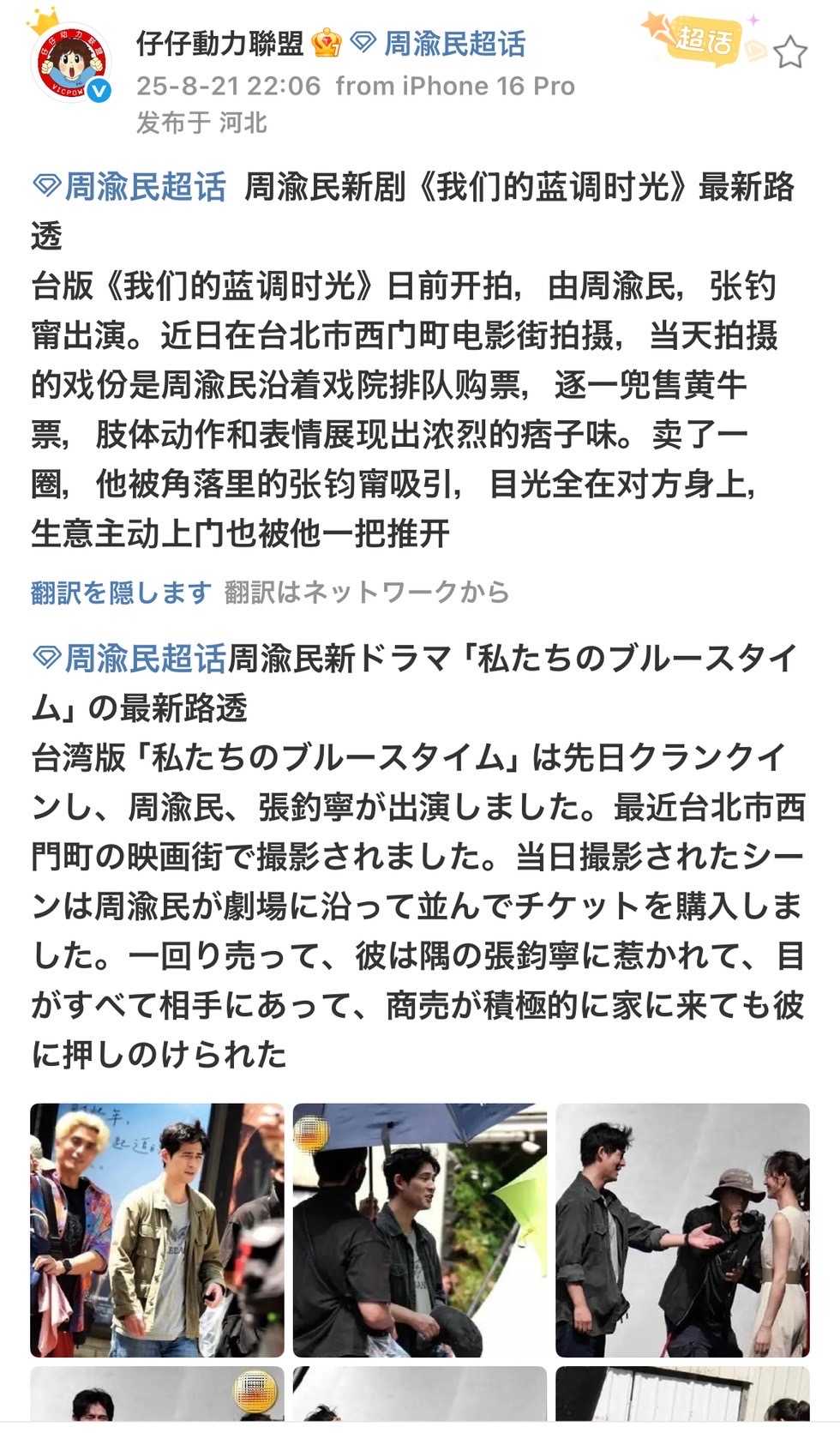

- 台湾ドラマ☆タレント

- 2025/08/21 『我們的藍調時光』撮影…

- (2025-08-26 19:17:32)

-

-

-

- 最近観た映画。

- 踊る大捜査線 THE MOVIE

- (2025-11-26 09:00:06)

-

-

-

- Youtubeで見つけたイチオシ動画

- トヨタ新型セルシオ2026年登場確定!…

- (2025-11-26 02:53:07)

-

© Rakuten Group, Inc.