PR

カレンダー

カテゴリ

カテゴリ未分類

(0)ことわざ(英語)

(7)特別の教科道徳

(10)子供に関わる仕事の難しさ

(30)生きる喜び

(64)娘のカナダ🇨🇦留学

(53)誇るべき日本🇯🇵

(36)食べることは生きること

(7)コメント新着

キーワードサーチ

文部科学省「令和5年度児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果の概要」によると、小・中学校における不登校児童生徒数は346,482人(前年度299,048人)で、前年度から47,434人(15.9%)増加

11年連続増加し、過去最多となったと報告

友人関係や授業が分からないなど

複数の理由が重なることも多い

義務教育9年間はいつか終わるので

その後どうしたいのか

自分の力でできることは何か

自分で考える習慣が身についていると

岐路に立たされ時に前向きな行動ができる

「勉強」が好きではない息子には

小学校高学年くらいから進路の話になると

中学校までは義務だから卒業するように伝え

(何もしなくても中学校までは卒業できる)

高校進学は無理をしなくてもよい

身の丈に合った将来につながる

進路選択をするようと伝えていた

15歳から寿司職人になるために就職することもできる

大工や宮大工になるために丁稚奉公もできる

漁師になることもできる

「高校生からはできることは急に増えるよ」と伝えていた

そう話しているといつも息子の返事は

「高校には行く」「友達と遊ぶ」だった

それを聞いて私は

「勉強はやりたいと思った時にすればよい」

「人生長いから、やりたくないことを無理やりやらされる高校生活を送るくらいなら行かない方がいい」

「勉強しないと単位を落として進級できないのが高校だよ」

と伝えていた

教育に携わるものがこんなことを言うものだから

夫には怪訝な顔で嗜められた

高校へ入学してから

当初の宣言通りよく遊んでいて

友達と山を登ったり

海へ行ったり

花火大会へ行ったり

スーパー銭湯へ行ったり

カラオケ

筋トレ(ジム)

都会の高校生は

そんなことも友達とできるのか

と感心するほど色々な経験を積んでいる

もちろん遊ぶためのお金は

自分で稼いだアルバイトのお金なので

アルバイト先で出会う大学生やマネージャーからも

学ぶことは多く進路選択に影響している

危険なところへ近づかない危機意識

バイトの時間と遊ぶ時間の管理や調整も

誰も助けてくれない

お金の管理も銀行口座の残高を見て

バイト代が入っていると

そこから毎月貯金もしていた

高校の先の進路を考えるようになってくると

ボランティアをやろうかなと言い始めた

自分にできることは何かを考え行動する習慣は

幼い頃から苦手なことや嫌なことに突き当たった時に

どのように解決することができるか

「解決方法の引き出し」をたくさん持っているとよい

そのためには

苦手だと思うことは何か

嫌だなと思う原因は何か

それが障害に起因するのであれば

【合理的配慮】をしてもらえるように

近くの支えてくれる友達や大人に

相談したり配慮の方法を提案したりする力も意識させ

周りの人とうまく関わって

楽しく生き抜くことができるようになるとよいと願った

そもそも嫌われるような人間性だと何もできないので

息子には「誰にでも優しく接することがあなたのよいところだ」と伝え続けていた

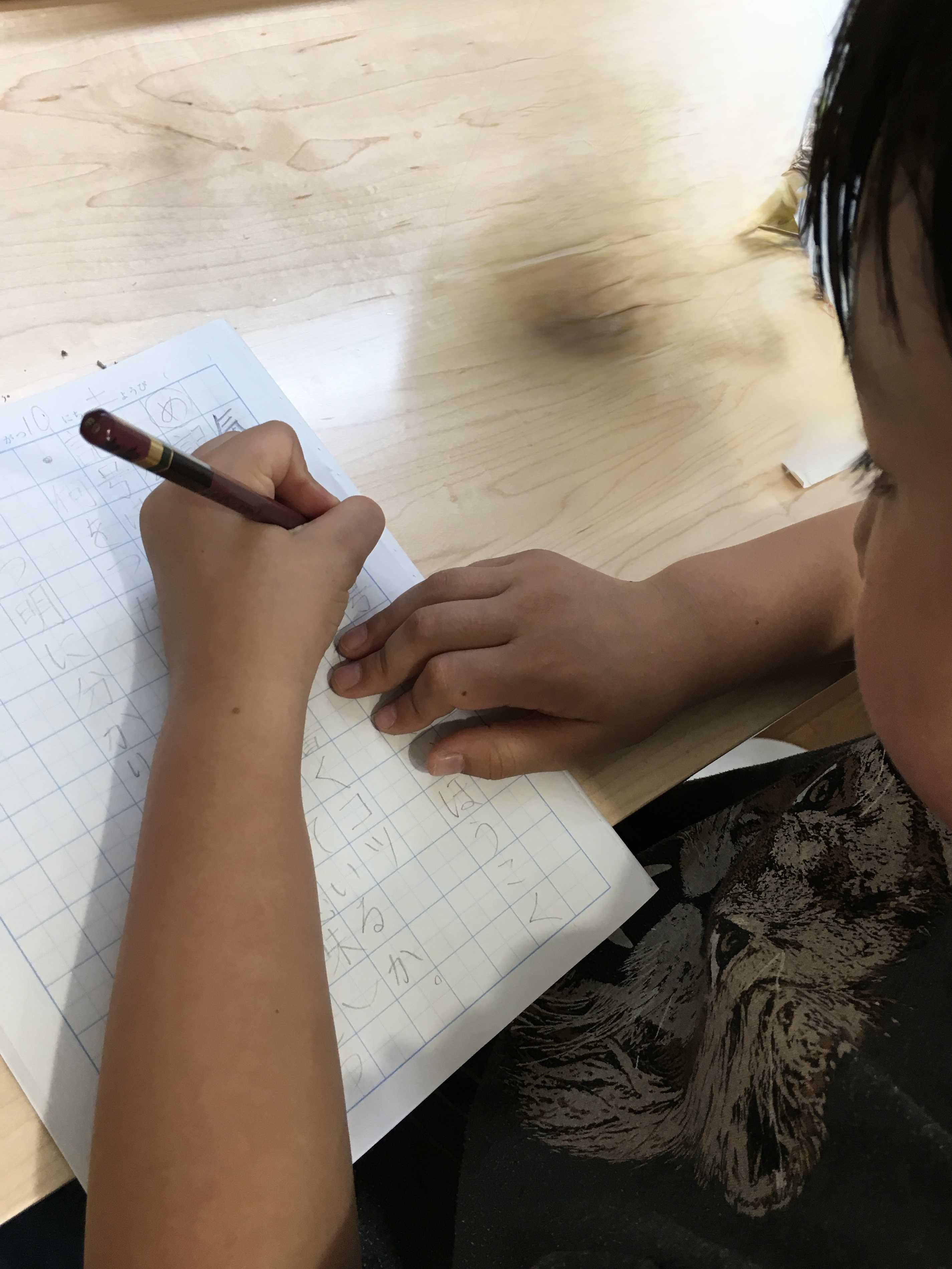

息子は時間の管理と書くことが苦手なので

明日の予定や課題はLINEで友達に教えてもらい

部活や遊びに行く集合時間も直前まで

友達と連絡を取り合っていた

そういう支えを迷惑だと思う友達もきっといるだろうから

支えてくれる仲間を大切にするよう伝えた

そんな息子も

書かなければならないことばかりの

小学校入学後から中学校卒業までの書く宿題は

本当に苦労した 左利きの息子は

左利きの息子は

幼い頃から字形を整えて書くために

日記を書く宿題は

なぞり書きにしてみたり

書写は

1行ずつジャバラ折にした手本を

右側において(左に置いたら自分の手で見えないので)

工夫して書くようにしていた

できないからやらない

やらないから分からない

とならないように

家でもできる工夫は試した

自分が苦手だと意識してしまうと

意欲が下がりやらなくなる

アルバイト当初は

メモを取ることができるとよいのだろうけれど

苦手な息子は感覚で仕事を覚えていく

そこに辿り着くまで

苦労は絶えなかっただろうし

迷惑もかけていると自覚しているようで

自己肯定感が下がる経験ばかりだったことと思う

それでも長く続けられるのは

周りの支えのおかげだと感謝をすることと

お金をもらっているのだから割り切ること

配慮と支援だけではどうにもならないこともあると

諦めることも時には必要になる

どんなことにも前向きに取り組める支援や配慮は

多くの子供達に必要で

いつ、どのような支援や配慮ができるのかは

その置かれた環境や出会う人によって大きく変わる

幼い頃からご機嫌になんでもやりこなして

気付いたら一人前の社会人になっていた人は少ないだろう

見えにくければメガネをかける

背が低くて高い棚の荷物が取れなければ踏み台を使う

書くことができなければパソコン入力をして

話すことが苦手なら筆談も音声アプリも使える

そうした合理的配慮や支援はいつまでできるのか

社会の中で職種によってはできないことや制限もあるが

義務教育では本人の必要感があれば

保護者の努力次第で支援機関

医療機関や相談機関と継続的に連携して

過ごしやすくなる可能性は高まる

息子の場合

小中学校では本人の自覚と周りの理解も少なく

キレたりトラブルになることもあったけれど

少しずつ本人も周りもどんな人なのか分かり合ってくると

誰かが気付いて何気なく声をかけてくれたり

本人なりの努力でできるようになってきたこともある

誰かがやってくれる配慮は

進学して新しい人間関係の中では築きにくい

だからこそ

一度繋がった支援の記録を参考に

高校でも大学でもできることは増えてきている

グレーゾーンと言われる領域にも入らない

何となく苦手なことがある子供たちにも

心地よく楽しく生きていく方法はある

偏差値で

-

サバイバル理論 2025.09.20

-

季節を感じる風 2025.09.19

-

歌を歌いながら作るアイス屋さん 2025.09.03