2. レトロトラベラー

東京・新宿駅。何度も拡張工事を施されたたくさんのホームが雑然と並び、人でごった返している。

これだから東京には品がないといわれるのだ。ホームの端からそのさまをぼーっと見ていて、思わずそう感じた。

例の喫茶店での話から一週間。遂に探索に出向く日がやってきた。現在の時刻は午後1時37分。今回の探索は一箇所だけなので、スケジュールは割とゆったりしている。これから電車に乗って信州の山の深くへと入っていき、夕方に駅に到着した後、近くの旅館にチェックイン。真夜中の11時頃から写真の地へと赴き、いろいろと調べたら、旅館に戻って一泊。就寝が遅くなるのが予想されるため、次の日は昼頃まで寝て、旅館を出た後再び電車に乗り、夕方に東京に帰着。こんな感じだった。

段取りを再確認していると、遠くの改札口のほうに蓮子の姿が見えた。やはり俺より遅い。だが、今回は電車の発車時刻までにホームにいればよし、とのことなので、俺よりは遅いが、いつものような遅刻とはいえないだろう。

手を振って自分の場所を示す。蓮子は即座に気づいて、さっさとこちらにやってきた。

「おはよう」

「言うなら、もうこんにちはよ」

「そういうお前のこんにちはの『は』は『わ』じゃないよな?」

「当たり前でしょ?」

蓮子は電子切符が差し込まれた携帯で、乗車する車両を確認して、すたすたと歩き出す。その先には、俺たちが乗る、えらく古臭い車両があった。車輪でレールを走る列車を見たのなんて、何年ぶりだろう。俺たちが生まれる前から、日本の各主要都市はハイテクなリニア新幹線で結ばれている。だが、開発から取り残された地方の末路は惨めであった。この電車が良い例だろう。郷愁的雰囲気さえ漂っている。

ホームと列車の隙間を跨ぐ。

この車内の相当な古さは、レトロマニアにはたまらないだろう。座席のフレームはみな所々歪んでいて、窓も傷だらけ。今では当たり前の、車内の液晶モニターすらない。俺たちはそれぞれ上の棚にリュックサックを押し込むと、指定された座席に座った。ぎし、とクッションが軋む。

「やけに昔風の列車ね」

一通りのことが済んで、背をの重みを席に委ねる。蓮子が窓側、俺が通路側だった。

「狙ってるんじゃないかと思うほどにな。だが、いつもお前が使ってる喫茶店も相当だぞ」

「あれはそういう雰囲気を楽しむためのお店だもの。でも、これは公共サービスを提供するための設備よ。もう少し近代的なものにしても良いんじゃなくて?」

「まあ、今は田舎と都会の格差がでかくなりすぎてるからな。でもこれはこれで、古さを楽しめるんじゃないの。蓮子的には」

蓮子はそれもありね、という返事に留まった。

外で、発車のベルが鳴り響く。ドアを閉じる油圧の圧縮音の後、静かに景色が動き出した。

何もかもが科学によって擬似的に作り出されてしまう世の中で、オリジナルの価値というものは、徐々に薄れていった。人々が自然を満喫するために田舎に来ることはなくなった。科学技術によって、都会でも経験できるようになったから。

でも、自然と密接に関係する霊能などは、当然、擬似的な自然環境の中では機能しない。だから霊能者は、この時代になってもオリジナルの価値を知る、数少ない者達だった。

それらの中の一人である俺とて、例外ではない。旧都東京と首都京都を結ぶ日本の大動脈、東海道卯酉新幹線は、車内側面の全面に渡って設置された「カレイドスクリーン」によって、コンクリートの要塞と化した野山の代わりに、沿線の日本の原風景を擬似的にだがダイナミックに演出する。その美しさと細密さは本物を凌駕して、多くの人々が夢中になった。でもその美しさが偽物に過ぎないことを、俺は知っていた。

本物と遜色のつかない再現度を誇る発砲スチロール製レプリカの大木に触れても、そこに生き物の気配は宿らないし、霊気、妖気も纏わない。だが、排気ガスで見るも無残な姿と化した街路樹の枝には、さえずる鳥がいる。鳴く蝉がいる。木の体内には、水の鼓動がある。美しさを追求し尽くした人工物より、多少劣る自然の物のほうにこそ間違いのない価値がある。車窓からの本物の風景を見て、俺は改めてそれを実感した。

やがて西日が山の稜線の向こうへと消えるも、まだ茜色が空に残っている頃。旧式の電車は、ようやく目的地に到着した。旅行では時速数百キロで路線を駆け抜けるリニアに慣れた身には、少し退屈すぎるところもあったが、ゆっくりとした旅を満喫できたと、好意的に解釈しても良いだろう。

蓮子と共に改札を出ると、予約していた旅館のバンが待ってくれていた。その旅館は例の写真が撮られた場所の山の中にあるので、麓まで降りてきて客を拾うのだ。

「宇佐見蓮子様ですか?」近づいてきた俺たちに、運転手が尋ねた。

「ええ。そうです」呼ばれた蓮子が軽く微笑む。「ありがとうございます。こっちは連れです」

「どうも」軽く会釈した。その後いくつか定型的なやり取りをして、車に乗せてもらう。車は盆地を抜けると、次第に山奥へと入っていった。

ジャンル別一覧

人気のクチコミテーマ

-

-

- ★つ・ぶ・や・き★

- 【山本太郎】政府が明らかに危険な方…

- (2024-12-02 22:05:59)

-

-

-

- ニュース関連 (Journal)

- 中国、「ICBM (大陸間弾道ミサイル…

- (2024-12-02 05:44:38)

-

-

-

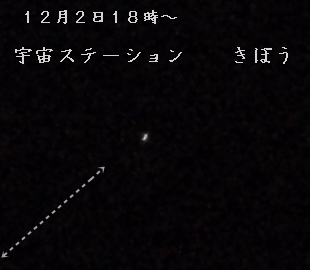

- 写真俳句ブログ

- 宇宙ステーション「きぼう」☆ 2024…

- (2024-12-02 19:32:05)

-

© Rakuten Group, Inc.