2022年03月の記事

全14件 (14件中 1-14件目)

1

-

全館空調設計講座

おはようございます、紙太材木店の田原です。まだ、薪ストーブのお世話になってます。なんだか、肌寒いので…午前中や夕方だけですけど何のストレスもなく暖かいのは、気持ちのいいものです。さて、今日は全館空調講座の最終日。つまり、発表会です。昨年の11月からかれこれ5か月、この講座の講習を受けてきました。滋賀で、京都で、ZOOmで、何とか落ちこぼれずについてきましたが、明日の発表内容次第では落第・・・数年前に岐阜の森林アカデミーの階段教室で受けた住宅医の認定試験と同じで、講師や同業者の衆人環視の中での発表。しかも、もちろん、発表後は質問攻め。発表者は10名、10時から始まって5時終了の6時間。どういうわけか私の発表は一番最後の4時ころ…これって、随分気分が違う・・・最初に発表すればあとはお客様気分で気楽だけど、自分の発表が済むまでは気が気でなく、準備で手一杯。とても他人の発表なんて聞いていられない。しかし、私は一番最後。10時から4時まで針の筵(むしろ)何してれば・・・人のを聞いていれば、あーすればよかったこーすればよかったが出てくるけれど、後の祭り。講座を受けると床下エアコン、全熱交換換気扇、階間エアコン全館空調、小屋裏エアコン付けとけば大丈夫なんて、住まい手の暮らしやすさを考えると誰も怖くてそんなこと言いません。というわけで本日は、発表準備のため愚痴ブログとなりました。m(__)m発表でみなとはちょっと違うことを言うので、どう評価されるか。胃が痛い・・・

2022年03月30日

コメント(0)

-

断熱性能等級5

おはようございます、紙太材木店の田原です。3月も末、桜も咲いてますが朝晩はまだ寒い美濃地方です。日本の断熱性能基準が急速に上がってきました。前回もお知らせしましたが4月1日からは断熱性能等級5が施行されますし、10月1日からは更にその上の等級6と7が施行されます。3月31日までは断熱性能等級4が最上位の等級ですからそのことをもって、うちの会社は業界最高水準の断熱性を持ってますと営業してきた大手HMもあります。しかし実際、断熱性能等級4は数字で表すとUa値で0.87で、1999年に施行されたいわゆる次世代省エネ基準の数字…23年前のスマホ、23年前の排ガス規制など他の業界と比べてみると、業界は違えど住宅の性能基準の停滞感は否めません。さて、断熱性能等級5が施行されると同じように、「住宅性能表示制度の省エネルギー等級の最上位として新設される断熱性能等級5をわが社では4月1日より業界に先駆けて標準化します」こんな文言のコピーがHPなどではみられるのではと思ってましたが、10月1日にさらにその2段階も上の等級6と7が出ることになりました。等級4と5の違いはホームインスペクションもしているさくら事務所の解説でよくわかりますのでご覧ください。実際等級5程度は、性能を意識している工務店や設計事務所なら10年以上前に建ててたレベル。今更等級5が標準です、と言われても…もちろん、まだ最低基準の義務化はされてませんからどの等級の断熱性にするかは、住まい手の方の判断ということになります。断熱性をよくすれば、それだけ暖房費は安くなるわけで、快適性や健康性を加味して判断する必要があります。その判断で大切な要素はどれだけ長くその家に住むか?30年、40年、50年?30代で家を建てれば50年住むことになります。後からリフォームして断熱性を上げるにはそれ相応の費用が必要になります。もちろん、気密や換気もセットです。10月1日までは最上位等級の5室温20度、あるいは24度で計算したとき30年、40年、50年間の暖房費はいくらになるか、設計担当者に確認する必要があります。もちろん、電気代は毎年3%程度上がっていきますからそのこともお忘れなく。

2022年03月28日

コメント(0)

-

断熱性能等級6と7 本日の官報で告示

本日の官報令和4年10月1日から施行断熱性能等級6と7残るは義務化

2022年03月25日

コメント(0)

-

Heat20 住宅システム認証

おはようございます、紙太材木店の田原です。まだ、寒い美濃地方、今朝は2.6℃…この時期、花粉は勘弁、桜はウエルカム。昨日はHeat20の住宅システム認証の説明会がありました。G1からG3までをHeat20が認証するもので、省エネ基準住宅に自社の仕様を入れてその型式を認証するものです。個別の住宅の認証ではありません。大手のHMが長期優良住宅や耐震等級の型式認定を取るのと同じ手法と考えると、分かりやすいかもしれません。従来、高性能な住宅を作ってこなかった設計事務所や工務店、あるいはこれから高断熱な住宅を建てよう、あるいはシフトしていこうとするHM。それにこれから家を建てようと計画中の方には、ある意味とても便利な認証です。より多くの一般の方にHeat20のG2やG3が認知されていくことで、日本の住宅性能の底上げにもなっていくでしょう。但し、簡単に言うと省エネ基準住宅に仕様を落とし込むだけなので、今までその仕様で建てたことが無くても気密シートを張ったことがなくても樹脂サッシを使ったことが無くてもG2、G3の数字がクリアできていれば、「Heat20 住宅システム認証書」がその工務店に与えられます。同時に、省エネ基準住宅の型式認定ですからあなたの家の実際の数字とは異なっていますし、あなたの家が申請した型式、つまり仕様と異なっている可能性も小さくありません。準防火地域の家であればそれにあったサッシ仕様になりますが、その型式で申請してなければNGのように。Heat20のHPにも注意書きがあります。「本認証は、この申請で示された内容に従って企画された住宅システムが一定の水準であることを証するもので、建設された個々の住宅の性能を保証するものではありません」あくまで、個別の家を認証するものではなく、認証店で建てたからと言って、G2やG3になるわけではありません。建てられる方はご自分の家の実際の数値が知りたければ、個別に計算してもらう以外ありません。そういう意味では認証を持ってるこの工務店、HMで建てればHeat20G2なんだといった一般の方の勘違いや、あるいは営業担当者の意図的な誘導も考えられるわけで、住宅検討者は注意が必要です。もちろん、工務店はこの認証を取得するために、お金を払ってますのでそのこともお忘れなく。

2022年03月25日

コメント(0)

-

亀の歩み

日射も暖かい家の味方におはようございます、紙太材木店の田原です。今朝は1.6度の美濃地方。まだまだ寒い朝なので、薪ストーブには火が入ってます。昨日の関東地方は地震の影響で、電力の供給が需要を上回ることが予想されることから節電が朝から呼びかけられてました。一時は供給が上回ったとの報道もありましたが、何とかブラックアウトは回避できたようで一安心。節電に協力して寒い思いをされた方も多くおられると思います。思い出すのは新住協の理事だった会澤さん(現顧問)仙台に住んでおられますが「東日本大震災の時停電が続く中、前年に断熱改修をしていたので日射と厚着で寒い思いをしなくて済んだ」とよく話されてました。その会澤さんが日本中で断熱改修された方や高断熱の家を訪問されて書かれたのが、「この家にしてよかった Vol1~Vol4」住まい手の方のお話がメインですので、ご興味のある方はご購入下さい。さて、来週、4月1日に住宅性能表示制度が改正され、省エネルギー等級の最上位として断熱等性能等級5が新設されます。今までの最上位等級は、断熱等性能等級4。4が最上位等級でしたからどこのHMも「うちは最上位等級4でっせ」「国の決めた基準の一番上ですからこれ以上はありません!」あと1週間ほどは、最上位等級の等級4の断熱性は数字で言うとUa値で0.87(6地域)。これはいわゆる次世代省エネ基準(1999年制定)の数字。同時にUa値で0.87というのは、長期優良住宅の認定のための数字0.87以下でもある。以下だから0.87でOK新設される等級5は、Ua値で0.66地域で新築を検討される方が参考にしているHeat20グレード1が0.56グレード2が0.46グレード3が0.26国は今回、断熱等性能等級5を新設しましたが、実は等級6、等級7も検討してました。等級6がHeat20のグレード2等級7が同グレード3と言われてました。仲間内では等級6.7出るなら画期的!国交省、よくやったとぬか喜びしてたのですが、発表は等級5…国の基準というものは最低基準で、目標基準ではないということがわかります。ただ、時代の大きな流れは変えられません。亀の歩みかもしれませんが日本の断熱基準は今後も向上していくことは間違いなく、それがいつかということだけと思った方がいいでしょう。これから建てるなら、停電して暖房が無くても厚着で生活できる家。毎年、電気代が3%程度上がっても負担感がない家。いくらパネルを載せても、断熱性が貧弱なら寒い思いをすることになります。断熱、気密、換気、冷暖房システム、それに耐震性。住宅の基本的な性能が問われる時代になりました。

2022年03月23日

コメント(0)

-

平屋にするなら

リノベーション実例おはようございます、紙太材木店の田原です。昨日の新規のご相談20年ほど前の一条工務店の家にお住まい40坪を超える家でご夫婦二人お子さんは独立して遠方に住んでいてそちらに自宅を新築済み家では行く場所行く場所にファンヒーターが置いてあり、6台使用されているとのこと。20年前はこんな家がどこでも普通に建てられてました。残念ながら、もちろん今でもですけど。浸水想定地域にあり、昨年あった豪雨では近くの川の水かさが今まで見たことないほど増水していたとか。この家を断熱改修するか、別の場所で小さな平屋を建てるかのご相談です。今とは違って20年前の一条工務店も、断熱なんてほとんど何も考えていなかった頃ですから良くて、次世代省エネ基準程度。Ua値で0.87ですが、サッシは単板ガラスですからそこまで良くはないでしょう。気密も取れていないとなると、それなりの工事が必要になります。松尾さんや早田さん、構造塾の佐藤さんなどのYOUTUBEをご覧になっているとか。もちろんそれ以外のもご覧になっていると思いますが、これらをご覧になってる方は断熱や気密、日射の利用や耐震性など住宅に必要な基本的な性能レベルあるべき性能レベルが自分の中で出来上がりますから、それ以下の仕様や性能の家は考えにくくなります。あるべき姿や仕様、一般の住宅検討者にとって従来はそれがわかりませんでしたから、設計者や営業担当者からこれで大丈夫と言われればそれを信じるしかありませんでした。しかし、現在はその気になればだれでも調べることができます。自分が考える性能仕様、大きさプラスデザインそれでいくらになるか?ですが性能だけではないところが住宅の難しいところ。もちろん敷地の形状や立地条件、外構計画などもトータルな建築予算に影響してきます。40坪の家を断熱改修しようとすれば相当程度のお金が必要になりますし、浸水想定区域となるとすべてが無駄になる可能性も否定できません。と言って新規に土地を購入、新築となると費用もそれなりにかかります。となると災害想定区域の外の小さくそれほど古くなく、断熱耐震改修しても費用が抑えられる中古住宅の購入がお勧めです。まだ、そのような家があまりないのが現状…。最近、平屋の家がブームだけれどせめて性能だけはできるだけ上げておいてもらいたいと思うのは、私だけではないでしょう。平屋を建てるなら最低でも、耐震等級3、断熱はG2にしておくと、孫の世代まで使える資産になるはず。間違っても4月1日に改正される住宅性能表示制度の最上位等級「断熱等性能等級5」になんてしないことを祈るばかり…< data-cke-eol="1" />

2022年03月21日

コメント(0)

-

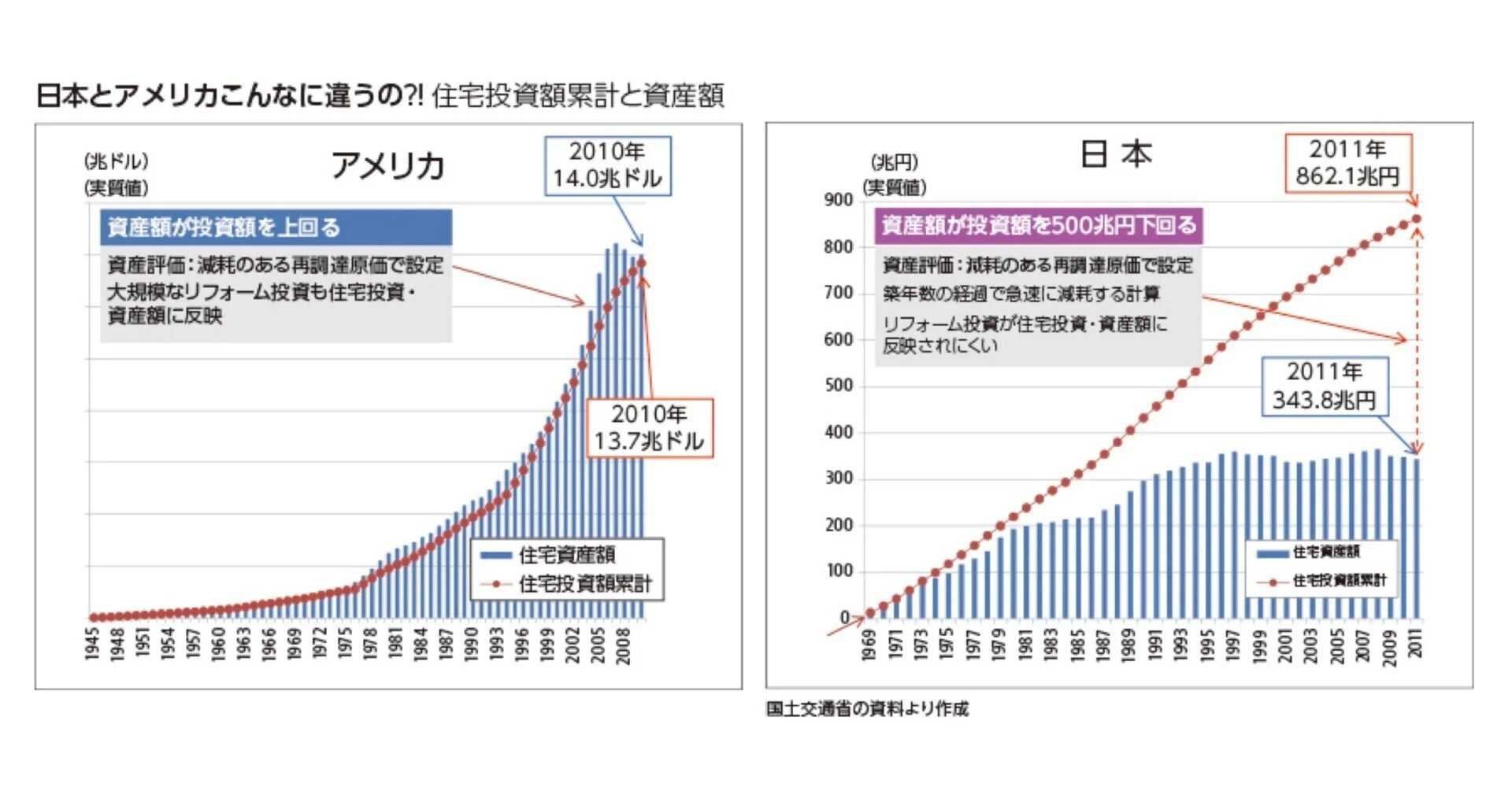

覚悟が

再生可能エネルギー等に関する規制等の総点検タスクフォース資料おはようございます、紙太材木店の田原です。どんよりした曇り空で、雨の予報の美濃地方。昼間でも肌寒さを感じる気温になりそうです。昨日はある会社の理事会。2年ほど前からその会社の非常勤の理事をしている関係から、住宅業界について話してほしいと依頼されて、資料を作ったのでその中のお話。住宅について関心がある方は通常、家をこれから建てる人です。建ててしまった後は実際のところ家を建てるときに拘った間取りや、インテリアやデザインについては、ほとんど関心がなくなります。建てて2.3年は気になっても、5年、10年という時間が経つと多くの方は関心がなくなります。この家、ほんとに暖かくて助かると言われることはあっても、キッチンが本当に素敵とは言われません。つまり、建ててしまった後はリフォームやメンテナンスにお金がかかるとか冬は寒い、夏は暑いといったこと以外には関心が無くなる傾向があります。ですから国が2030年には2013年比で家庭部門(住宅)から排出されるCO2を66%削減するとか、2050年にはカーボンミュートラルにするとかは、(CO2を排出しない)ある意味遠いどこかのでき事…。まさか、自分の家も対象になってるなんて思っていません。だって、そんなことこの家では無理66%削減って、どうやって暖房するの?冷房は?お湯は?お風呂はどうするの?生活できないでしょう。まして、ゼロにするなんて非現実的、私には関係ない。でも、2030年というとすぐそこの8年後。2050年でも28年後。32歳でこれから家を建てる方は定年前後の60歳、今50歳の方は78歳。そろそろ、施設に入るか迷う方もいるかもしれません。これから、家を検討しようとする方はまだ方策はいろいろありますが、昨日の出席者は既に建ててしまった方たちここまでは聞いてる人たちにとってまだ、他人事の話でこれから、家を建てる人は大変だねぇ程度。ところで20年後、30年後あなたの家は誰か買ってくれますか?売れますか?お子さんがあなたの住んでいる家に住んでくれれば大丈夫、あるいは、その家を建て替えたりリフォームするのもいいでしょう。でも、お子さんが別の土地に家を建てるとなると、今住んでいるあなたの家を相続することになります。誰が買ってくれるか?30年後、世の中はカーボンニュートラルな時代。CO2出しまくりのあなたの家です。誰かが買ってくれる要素、売れる要素はありますか?日本の空き家は2018年現在846万戸そのうち、持ち家は347万戸20.30年後はこの倍の空き家が想定されます。若年人口、家を建てるそもそもの絶対数も減っていきます。その中で、あなたの家が売れる確率はそれほど高くはありません。更地にすれば固定資産税は現在の6倍、木造の建物を解体する費用は今現在で30坪程度で200万ほど。20年後は30年後にいくらになってるかわかりませんが、より高額になってることは確かです。実際、皆さんの中には既にご自分や奥様のご実家の処分で、頭を悩ませてる方もいるのでは?どこかでこの連鎖を断ち切る必要があります。そうでなければあなたのお子さんがこの問題に直面することになります。ここまでくるとさすがに皆さん真剣ですが、すぐに解決策が出てくるわけではありません。実際、この問題は国の建築行政の失敗とも言えますが、責めたところでどうなるものでもありません。今の世代が解決していかなければなりませんが、容易ではありません。こんな話をしてきました。この話を参考に、この難しい時代に家を建てる方はご自分の様々な状況、時代の変化を冷静に考える必要があります。どんな家を建てるのか?ある意味、覚悟が求められる時代です。自分たちの家ですが子供たちの世代の家でもあるのですから。

2022年03月18日

コメント(0)

-

また、上がる・・

おはようございます、紙太材木店の田原です。今朝は4度ほどの美濃地方3月も半ばを過ぎましたが昨年の美濃加茂の気象データでは3月16日から31日までの間に5度以下が9日ありました。さすがに氷点下はありませんでしたが朝晩はまだしばらく暖房が必要です。上の表は14日の日経電子版以前も燃料調整費のことを書きましたが今回は昨年と比べた時の4月の電気代やガス代です。この金額にはまだウクライナの戦争の影響は入っていない価格でそれが反映されるのは6月分からです。加えて、円安も加速してこの1週間で3円安となってますからエネルギー資源も含めて輸入製品の値上がりは確実です。表に出てくる標準家庭の電気代を自分の家庭のあてはめようとすると無理がありますから(これよりずっと使ってる!)上昇率に注目してください。冬が終わり暖房代が減少していきますから家計全体の中で暖房費がなくなる分上昇分を吸収できますが夏がこれば冷房代が加わりますから家庭の今年の夏の電気代は過去最高になるでしょう。暖房代や冷房代を下げるには家を建てるときにきちんとした温熱設計をする必要があります。冷房負荷や暖房負荷がどの部屋でどれくらいあるのか?エアコンの能力はどの程度必要か?このエアコンを設置すると限界はどこなのか?北側に設置されたお風呂や脱衣室、2階の子供室はどの程度の暖房エネルギーが必要か南側のリビングでは冷房エネルギーはどの程度必要かそれぞれの部屋での内部発熱はどれくらいか室内干しをした時の潜熱はどのくらいあるか新築を検討中の方は太陽光パネルを設置するとても良い機会ですが断熱性能の向上とパネルのどちらを優先したらいいか分からない方も多くいます。細かい計算は省きますがUa値で言えば0.3までは断熱性を上げるというのが仲間内での共通認識予算的な制約もありますから優先順位を考えるときの参考にしてください。(日射や換気を加味すると違った数字になりますからUa値で0.3はあくまで一つの目安と考えてください。

2022年03月16日

コメント(0)

-

なぜ1台か?

おはようございます、紙太材木店の田原です。ここ2.3日暖かい日が続いて、すっかり春の陽気になりました。花粉も一気に飛んでるようで、マスクが手放せません。昨日の打ち合わせで話に出たのが2階のトイレ。知り合いが便座の不調で修理を依頼したら、一体型なので全交換とか。検討中のトイレも一体型なのでさてどうしたものか、というお話。トイレやエアコンをはじめ、様々な設備機器が住宅では使われます。その多くの寿命は10年から12.3年もちろん、あたりはずれや使用頻度で前後しますが、上の便座は7年ほどとか…。ちょっと、短い気がします。これらの設備機器はメーカー側で想定した使用期間、使用頻度がありますが、最近想定していない使い方が出てきたのがエアコンです。つまり、一日24時間、一冬連続で稼働させるというのをメーカーは想定していません。従来の使い方の人がいるとき、いる時間だけを想定すると使用時間は一日8時間ほど。それが連続して24時間、ワンシーズンとなると、機器に対する負荷も当然大きくなります。つまり、想定以上に酷使されてる状態です。となると、製品の寿命が短くなるのは仕方がありません。私の感覚からすると従来の使い方でエアコンの寿命は10年から12.3年でしたがおそらく、夏と冬の24時間連続使用となると7.8年程度と考えた方がよさそうです。まだ、24時間連続使用はそれほど一般的ではありませんから断定はできませんが、製品の寿命が短くなるのは確実と思われます。じゃあ、対策は?夏や冬のその家の負荷を計算すると例えば夏は4.1KW、冬は4.3KWというように出てきます。14畳用のエアコンのカタログを見ると暖房で5.0KW、冷房で4.0KWこれ一台で計算上はOKかもしれませんが、夏も冬もこれ一台を酷使することになりますから7.8年で交換すると約42年で5回6畳用(2.2KW)を2台設置すれば4.4KW夏も冬も一日中最高の負荷かかかるわけではありませんから、2台を上手に使えばそれぞれの使用時間も減らせます。エアコン1台で冷暖房できます、というのは様々な思惑や考えがありますから設計者にその意図を十分確認する必要があります。なぜ1台か?

2022年03月14日

コメント(0)

-

まだ先が…

おはようございます、紙太材木店の田原です。昨夜はZOOMで全館空調仲間で打ち合わせ中、インターネットが突然切断…時々そんなことが起こるのですが、30分ほどすると自然に回復しますので普段は放置しています。今回は悠長に待ってるわけにもいかず、あれやこれやで何とか5分で復旧!月末の発表に向けての資料作りがなんとかできそうです。ということで何気に「全館空調」で検索したら、最初に出てきたのが「全館空調を導入して後悔した声を集めました。後悔事例を徹底検証」・・・・・検索で上位に挙がってるということはそれなりに注目されているわけで、一般の方も意識されているということでしょう。全館空調、それをどんな設備でするか?実は、複数のやり方があって1.換気扇(壁付け)とエアコン2.換気システム(顕熱)とエアコン3.換気システム(全熱)とエアコン4.換気システムとエアコンが一体になった設備簡単に言うと空調は、温度、湿度、風の量(換気)、清浄度などを調節しますが換気は空気の入れ替え。上の1は換気と温度の調節(換気扇とエアコン)2は換気と温度、清浄度の調節タイプ(換気システムとエアコン)3は換気と温度、湿度、清浄度の調節タイプ(換気システムとエアコン)4は全部を一つの設備後悔の声があるのは主に4です。住宅事業者がいいことばかり言うのと、実は空調設計をよく知らないから。もちろん3でも一種の全熱式熱交換換気装置を入れたのに、湿度が上がらない、下がらない暑い、寒いはよくあるケースすべて、設計者といいことしか言わない営業担当者の責任。工務店の多くが一体式の4ではなく、換気システムとエアコンを使うのは初期費用やメンテナンスを考えての事で、全室暖房、全室冷房とも言います。ただ、換気システムを使えば何でもいいのかというとそれもNGです。どの部屋にどのくらいの温度の空気をどのくらい送るのかそこまで自分で設計できなければいけませんが、そんな設計者は実は多くはありません。その意味で言えば日本の住宅性能の向上は発展途上でまだまだ先があるということになります。

2022年03月11日

コメント(0)

-

結局、人

おはようございます、紙太材木店の田原です。昨日はすっかり春の陽気で、日中は暖かく過ごせました。朝晩はまだそれなりに寒いわけで、今朝もまだ氷点下の美濃地方。ストーブやエアコンのお世話にならざるを得ません。さて、日経ホームビルダーが廃刊になって久しく、後を継いだ日経アーキテクチャーは住宅専門ではありませんでした。そのため住宅関連の記事はほとんど期待薄のものばかりで、さて、どうするか思案していました。そこへ先日、継続するかどうかの連絡があったので丁重にお断りをしました。というのもその前に、新建ハウジングが住宅事業者向けの雑誌を創刊したんですね。月刊アーキテクトビルダーと言う雑誌で、先週送られてきました。一般販売はせず新建ハウジングの定期購読者限定の雑誌とのこと。新建ハウジングは業界紙ですが性能を意識した工務店や設計事務所からは、圧倒的な支持を受けています。新住協やPHJの会員で購読していないところはあまりないんじゃないでしょうか。その月刊アーキテクトビルダー。日経ホームビルダーの抜けた穴を見事に埋めたと感じました。実務者向けの内容で今、時代が工務店に求めている技術やノウハウが、相当程度詰め込まれています。紙太材木店でもこれまでオープンにはせず、密かに実施していたあれやこれやが赤裸々に、白日の下にさらされてしまいました。意識して読まないと気づきませんがある意味、宝の宝庫のような内容でした。私自身も得るものの多い内容で、今後に期待が持てます。いつの日か、おそらくそれはそれほど遠くないと思われますが、この本の内容の多くも一般の方が知るところとなるでしょう。となれば、日本の住まいの性能も更に上がり、より多くの方がより良い住まいで暮らせることになります。月刊アーキテクトビルダー、建築知識ビルダーズとともに、日本の住宅業界の発展に大きく寄与すると思われます。と、ここまで書いてきて思ったのは結局、雑誌も人であるということ。つまり月刊アーキテクトビルダーは発行人の三浦祐成さん建築知識ビルダーズは編集長の木藤阿由子さんお二人の日本の住まいに対する思いが雑誌の中にあらわれています。一方、残念ながら、日経ホームビルダーは日本経済新聞という組織の論理の中で、消えていきました。工務店も設計事務所も同じで、社長が住まいというものをどう考えているか次第ということになります。そこで、また思い出したのは亡くなった作家の邱永漢さん。作家よりも実業家として活躍されてましたが、これぞと思う会社の株を長期にわたって保有し、資産を築かれました。株を購入するときはただ、単に業績がいいだけでは判断せず、必ずその会社に行き、社長の話や思いを聞き、納得できれば購入したとか。住宅も同じで、出来上がった建物は表面的な違いがあるだけ。どんな考えでそうなったのかどんな思いで作られているのか社長や設計者の考えを聞くことはとても大切です。

2022年03月09日

コメント(0)

-

いまだに…

おはようございます、紙太材木店の田原です。昨日は時折、雪が舞う寒さで、夕方5時には3度程度とかなり寒い一日でした。今朝もマイナス2.7度と冷え込んだ美濃地方です。先日、大手HMの見積を見る機会がありました。先月完成された建物、昨年作成された見積です。金額にはそれほど驚かなかったのですが、表紙の中央に大きく長期優良住宅仕様・次世代省エネ基準クリア耐震等級その他5項目最高等級取得とあります。まだ生きていたか 次世代省エネ基準・・・この基準は現在の断熱性能等級4の事で、今の等級基準では最高レベルです。でも、制定されたのは1999年。リンクをご覧になるとどのくらいの程度かわかります。今から23年前の基準で、命名者は建築研究所の理事長だった坂本先生。後々、あの命名はよくなかったと言われたとか…何年たっても使える言葉で、聞いた人は誤解をする可能性があるわけですから。さて、この基準は2022年4月からつまり、来月から新たに等級5が新設されます。実は等級6.等級7の話もあったのですが、今回は残念ながら見送りとなりました。しかし、数年後にはまた改定され、等級6.7が新設されます。(2025年頃)6地域のUa値で言うと等級4が0.87等級5が0.6等級6.7はHeat20 G2.3と同等と言われてました。Heat20のレベルで言うと同じ6地域はG1で0.56G2で0.46G3で0.26数字が小さいほど断熱性能が良くなります。さて、積水ハウスが先日発表したプレスリリース「改正住宅性能表示制度の省エネ最上位等級仕様を標準化」断熱性能等級5を業界に先駆け住宅性能表示制度が改正される4月1日より標準化します。紙太材木店が等級5で建てていたのは10年以上前。最初の見積の会社も積水さんも業界を代表する会社で、日本の住宅性能を引っ張っていくべき会社。当然、今後の断熱性能等級のことも分かっています。であるなら、将来を見据えた表現も別にあるように思います。ある意味、都合のいい事実のみを伝えているようで、違和感を持つ実務者は多いのではないでしょうか。絶対、6.7なんて新設させないそんなことはできる限り遅らせると考えるなら別ですけれど。

2022年03月07日

コメント(0)

-

ピーラーが…

おはようございます、紙太材木店の田原です。3月になりましたが今朝はマイナス2度の美濃地方。日中は気温が上がりそうですが、朝はまだ冬のままです。さて、ピーラー。果物や野菜の皮を剥くときに使うものではありません。破風や鼻隠し と言っても分かり難いでしょうか…屋根についていて、雨がそのまま落ちてこないように軒先に樋がついてますがその樋の裏側についている板を鼻隠し、破風は…画像検索でお願いします。その板に使う材料は目の細かい米松を使いますが、それをピーラーと言います。古い日本家屋では主に桧を使いました。近年は米ヒバも加わっていますが、これは美濃地方の話。昔から杉というところもあると思われます。同じ美濃地方でも、郡上あたりは杉かもしれません。紙太材木店ではこの破風、鼻隠しにピーラーを使います。伊礼さんの家の外観 をご覧いただくと、あんな感じねとなんとなくイメージいただけると思います。一昔前の住友林業の家でもよくピーラーが使われていました。ピーラーのもともとの地の色がオレンジ系であることや塗料の吸い込み具合からキシラデやノンロット、あるいはガードラックのオレンジ系の色を塗ると、ほぼ何十年も再塗装する必要がありません。つまりノーメンテナンスで大丈夫。それと、デザイン的にも様々な外観にそれほど違和感なく合いましたから、重宝している素材です。しかし値段が・・・私の記憶では7.8年前はm3単価が30万から35万。ウッドショック前が、50万から55万。昨日聞いたら85万から90万…ピーラーはそのまま使える製品としてあるわけでなく、鋸で挽いた板状の材として購入しますから、大工さんが鉋をかけて仕上げの加工する必要があります。破風だけでなく、ガラリ戸や戸箱にも使いますからここまでの価格上昇は頭が痛い。フローリングやデッキ材も多くは輸入材ですから、国産材へのシフトが急速に進むと思われますが、気になるのは国力の低下。国内に売るより、海外が高く買ってくれるならそちらへというのが資本主義の世。韓国や中国では日本の木材の評価が高いですから、高値で買ってくれるとなればそちらへとなります。これって典型的な途上国経済。ウッドショックのさなかの昨年、秋田港では中国向けの杉の丸太が山積みされていると西方さんが言っていました。日本の住宅も、グローバルな世界経済に否応なく引きずり込まれます。誰もかれもが土地を買って家を建てる時代は、古き良き時代となりつつあります。中古住宅を購入しリフォームでという時代がすぐそこまで来ています。そんな時代の幕開けにこれから家を建てる方は、どんな家を建てるか、それなりの覚悟が求められます。

2022年03月04日

コメント(0)

-

臨機応変

おはようございます、紙太材木店の田原です。今朝はすっかり霧に包まれています。昨日の雨で空気中の湿度が高くなったところに冷えましたから水蒸気は飽和して水(霧)になりました。水蒸気という気体ではいられなくなって水になったわけです。さて、計画的な換気設計がされている家も万能ではありません。現在建てられる家は2時間に一回、家中の空気を入れ替える設計がされています。最近ではCO2濃度計もお安く手に入りますから、室内に設置されている方もいるかもしれません。CO2濃度の指針が1000ppmですから実際、換気されているか、あるいはどの程度の濃度だろうと計ってみると!!!!?寝室が1500ppm越えてる!全然、換気されてないやんか!どうなってんねん?そうなんですね、全館空調の家でも、24時間換気の家でもC値が0.3の家でも7畳の程度の寝室に親子4人、川の字で寝てればあっという間に1000ppmを超えます。住宅の換気設計は家全体で計画されています。狭い部屋に多人数が集まって時間を過ごすことを想定して、設計されているわけではありません。子供が小さいうちは寝室で親子4人川の字で寝ることぐらい想像できるだろうと思われるかもしれませんが、それを考慮した換気設計ではありません。もちろん、最初に寝室の換気量を多めにとかはできますが、お子さんと一緒に寝るのは数年の事。二人になれば、あるいは何年か後には夫婦別室もあります。元に戻す工事はそれなりに費用も掛かります。流量を自在に変えられる換気装置もありますが、高価でまだ一般的ではありません。じゃあ、どうすればいいんだ?はい、寝室のドアを開けてください。あるいはサーキュレーターやシーリングファンを活用してください。これが答えです。だから、気密なんて必要ない高気密にするからこんなことになるんだ。昔の家ならもっと隙間があって自然に空気が入れ替わってそんなことにはならなかった。と言う人もいます。私が子供のころやはり親子4人で和室で寝てました。壁は無くて、部屋の3方は襖と障子それにスカスカの欄間もついてました。障子の外の廊下はサッシではなく、ガラス戸少し強い風が吹くと、あらゆる隙間畳と畳の隙間からも冷たい空気が吹き上がってきます。こんな家なら換気装置なんて不要こんな家が昔の家です(築100年)想定とは異なるレアケースを自分の都合のいいように解釈しようとすれば窒息住宅、Co2カプセルとなります。現在の家も万能ではありません。臨機応変にお使いいただければ快適に過ごすことができます。

2022年03月02日

コメント(0)

全14件 (14件中 1-14件目)

1

-

-

- ◇◆◇節約 生活◇◆◇

- 物価高においてかれる専業主婦②〈に…

- (2025-11-14 14:16:44)

-

-

-

- *雑貨*本*おやつ*暮らし*あんな…

- ドクターシーラボ✨New Year Happy B…

- (2025-11-14 21:16:01)

-

-

-

- 日常の生活を・・

- 本日もドタバタ!洗濯機壊れてテンヤ…

- (2025-11-06 20:13:53)

-