2022年04月の記事

全13件 (13件中 1-13件目)

1

-

透湿ルーフィング

おはようございます、紙太材木店の田原です。一昨日、昨日と羽島の家の建前。私自身は何もできないのですが、唯一、お手伝いできるのがこのブルーシート張り。でも、このブルーシートはタッカーと呼ばれる大きなホチキスで貼り付けるのですが、止付けの最中、自分の人差し指の爪を叩いてしまいました。つまり、お前は何もするなと言うことかと…建前当日の朝8時までは雨が降ってましたが天気予報通り8時にピタリと雨が止み、無事二日間の建前を終えることができました。今日は雨の予報ですので間隙を縫っての工事。誰がハレオトコ、ハレオンナかはわかりません。最近は一般の方でも透湿防水シートの事を知ってる方が多くなりました。主に外壁に張られるシート、壁の中に入った水蒸気を外に出す役割があります。もちろん、水蒸気は出て行ってもらわなければなりませんが、水は入ってきてもらっては困るので防水機能も必要です。このシートが透湿、つまり湿気(水蒸気)を通すためには、シートの外側に隙間が必要です。何かで塞がれていては、通ってきた水蒸気の行き場がなくなってしまうからです。様々な透湿防水シートがありますから、どのメーカーのものを使うかは設計者や施行者の判断と言うことになります。最近は屋根にもこの透湿防水シートが使われるようになりました。瓦の下には水が入る可能性が高いので、従来は屋根にはアスファルトルーフィングというものが使われてきました。簡単に言うと、紙にアスファルトがしみ込ませてあるものとお考え下さい。このルーフィングは冒頭で紹介したタッカーという大きなホチキスで止付けますが、瓦の下に入った水がこのホチキスの針の穴から入っては困ります。そのためホチキスの針に密着して、水か入らないようにアスファルトがしみ込ませてあります。しかし、このアスファルトルーフィングは透湿抵抗がとても大きく、水蒸気を通しません。屋根に合板が使ってあり、その上にアスファルトルーフィングが敷いてあると、屋根裏の合板の内側で結露を起こす可能性が高くなります。そのため最近では、屋根にも透湿性のあるルーフィングを使用するようになりました。つまり壁の構造と同じようにこの透湿性のあるルーフィングを使用すると、ルーフィングの外側に通気層が必要となります。屋根の合板と断熱材の間に通気層があれば大丈夫ですが、そうでなければガルバリウムの屋根と透湿性のあるルーフィングの間には、外壁と同じく通気層が必要です。屋根を二重にするのはこんな意味もありますが、昔ながらの施行をすれば手間もお金もかかりませんから早く、安くできます。もちろん上で述べたリスクとは隣り合わせとなります。コロナやウッドショック、さらには今後予想されるウクライナでの戦争の影響を考えると住宅価格の高騰は避けられません。どんな住まいを建てるかは、最終的にはご自分で判断するしかありません。お会いしたい方、家づくりのご相談したい方の予約フォームはこちらからhttps://www.kamita-zaimokuten.jp/reservation.html

2022年04月29日

コメント(0)

-

温故知新の屋根

おはようございます、紙太材木店の田原です。昨日は大雨の予報でしたが、小雨がパラリの美濃地方。きょう午前中は50%の降雨確率、午後は0%で明日は晴天、明後日は大雨の予報、ということで、本日の建前は決行となります。仲間内の工務店の多くと同じく、紙太材木店でも屋根は二重の垂木となっています。二重にして屋根面に空間を作るのは、熱と水蒸気の通り道を確保するためです。そのため建前は通常、二日間。二日目が屋根工事となります。垂木を二重にするなんて手間もコストもかかるわけですが、性能表示制度の中の評価項目にも、住宅の劣化の軽減あるいは低減というものがあります。より長い期間、安全、安心に住んでいただくためには、必要な措置と思っています。一般の方でも外壁は通気しなければと理解されている方が多くいらっしゃいますが、外皮となる屋根面でも同様であると考えればお判りいただけるかもしれません。特に高性能な家づくりをしている工務店や設計事務所では、水蒸気のちょっとした出入りが住まいにダメージを与えることを知っていますから、水蒸気が漏れた時の逃げを確保しています。2重垂木はそのためのものでもあります。さて、そんなことを言うと昔の家はそんなこと気にしなくてもよかったのだから、今の気密やら断熱を必要とする家に問題がある。昔ながらの家で十分とお考えになる方もいるかもしれませんが…以前、修理中の神社を見学させてもらった時、檜皮葺きの屋根の工事をしていました。その時気になっていたのが何層にも重なった檜皮にしみ込んだ水はどうなるか?表層は天気が良ければ乾きますが下層にしみ込んだ水分の行先はどうなるか?どうすればいいかを考えると誰もが思いつくかもしれません。檜皮の下に空気層を作れば表面から下層にしみ込んだ水は空気の流れる層で乾く、ということになります。実際調べてみると檜皮の葺きやよく似た杮葺きもその下の層に何らかの空気の通る層があります。つまり、両面で乾かしているわけです。古来、格式のある神社は檜皮葺きの屋根でした。火事で焼けたり、何度か建て直しをしてますが、基本は前と同じ建物を再建築。伊勢神宮と同じと考えていいでしょう。下の写真は橿原神宮外拝殿に置いてある檜皮葺きの見本です。檜皮の下には空気の通り道があります。古くから、日本の建物の屋根には空気や水蒸気の通る空間が造ってあったわけで、最近までそのことを忘れていたのが日本人ということになります。神社の修理の見学に行ったのは10年以上前ですが、温故知新の旅となりました。以後、紙太材木店の屋根は垂木が二重となっています。もちろん垂木が二重なのでルーフィングも二重ということになります。上の写真の垂木の上にルーフィングが敷かれその上に野地板を張り、もう一度ルーフィングを敷いて屋根仕上げ材となります。

2022年04月27日

コメント(0)

-

田舎暮らし

おはようございます、紙太材木店の田原です。昨日は早朝から土場の草刈り。ここ1週間ほどでみるみる草が生えて草原状態…連休前の草がまだ柔らかいうちに刈るのと草が丈夫になってしまった連休後では、草刈りの疲労度が違います。1時間ほどで道路から見える部分は完了。(見えない部分は後日・・・)その後、今週建前予定の羽島の家の資材の積み込み。連休前に羽島の家、連休後に本荘町の家の建前が控えてますから、しばらくは現場と会社事務所の往復が続きます。2邸共、Q1住宅のレベル3。耐震等級は許容応力度計算で3。最近の言い方で言うと、Heat20のG2.5レベルで、Ua値は0.3を切ります。自然温度差も10度を超えていて、パネル設置予定です。資材の積み込みの後は、タケノコ掘り。今年は豊作で今が最盛期です。土日と連続です。掘りに行っても竹藪ですから見落としもあって、タケノコから幼竹になってるものも出てきます。そのまま放っておくと竹になってしまいますから今までは蹴倒していたのですが、それはそれで食べ物を粗末にするようで後ろめたく感じてました。ということで今年はシナチク作りに挑戦!1時間ほど竃で茹がいて、ひと月ほど塩漬けにし、乳酸発酵させるとか…竹の重さの30%程度の塩。それに乳酸発酵ならということで、ヨーグルト少々。炊きあがってまだ暖かいうちに塩とヨーグルトをまぶして、空気に触れぬようにビニールを被せ、ぴっちり蓋をして完了。3Kg用の漬物樽が4つ。考えたら12Kgもあるわけで、これで失敗したら、腐ったタケノコが12Kgである。食べれるかどうかはひと月後。取り出して大丈夫そうなら乾燥させてその後塩抜き、それから味付けとなるわけであるが、果たして食えるかどうかはワカラン・・・腐ったシナチクモドキが12キロは堪忍である。

2022年04月25日

コメント(0)

-

くれぐれも

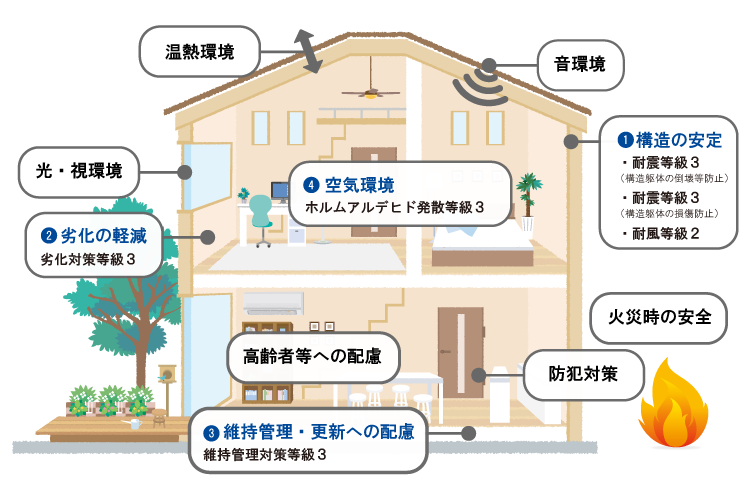

おはようございます、紙太材木店の田原です。タケノコが豊作で昨日の朝は31本…。さすがに、これだけ掘ると汗びっしょり。朝からいい運動ができました。掘ってすぐに竃(かまど)で茹でます。いつもは一つの竃ですが、さすがにこの数では足りず急遽、もう一つの竃にも火を入れました。大量のタケノコは無事、それぞれの縁(?)のところへ貰われていきました。夕方所用で出かけた多治見。家人から頼まれた買い物でスーパーに行くと、中津川産のタケノコが一本1280円!通常はその半額以下で売られていますから、ブランドの威力はたいしたものです。(絶対、うちのタケノコの方が美味しい!知らんけど)先日、住宅性能表示の等級5が今月からは等級6と7が今年の10月から新設され施行されるとお話ししました。多くのHMがこれまで住宅性能表示の等級4を最高等級取得と言ってきたわけですが、等級6.7というのはHeat20のG2とG3に相当しますから、簡単に取れる等級ではありません。特に大手HMは型式認定を取得して工場での生産をウリにしてきたところもありますから、ラインを変えるとなればかなりの設備投資が必要になりますし、型式の認定には時間もかかります。となると従来のように断熱性能等級で最高等級を取得してますとは簡単には言えなくなります。ということで別の表現…「住宅性能表示制度」4分野において全棟最高等級取得住宅性能表示制度では10の分野の評価あります。・温熱環境・音環境・構造の安定・火災時の安全・防犯対策・高齢者への配慮・維持管理更新への容易性・劣化の軽減・光・視環境・空気環境上の項目の中の4つの分野で最高等級を取得ということになります。言葉としての説明では・構造の安定・維持管理更新への容易性・劣化の軽減・空気環境この4分野で取得していることを文字として表記しています。イメージ図は下のようになっています。もちろん、温熱環境は最高等級ではありませんから上の図では色分けされていませんが、どの等級かと言うことを住まい手は確認しなければなりません。限られた予算の中で何を優先するかということは、ご自分たちで判断する必要があります。決して作り手側であるHMの都合であるべきではありません。温熱環境に関して言えば住まい手が自分たちで判断できる根拠やエビデンス、数値を作り手側から提供する必要があると考えます。それは単なるUa値のような数値や数字ではなく、4人家族で冬季に20度で全室暖房したらいくらになるか。夏の冷房費はいくらになるか。年間電気代が3%上昇すると5年後、10年後にはいくらになっているか。あるいは30歳で家を建てて30年、40年と住んだ時、総額の冷暖房代はいくらになっているかと言ったことです。住宅性能表示制度色付きは必須項目お会いしたい方、家づくりのご相談したい方の予約フォームはこちらからhttps://www.kamita-zaimokuten.jp/reservation.html

2022年04月22日

コメント(0)

-

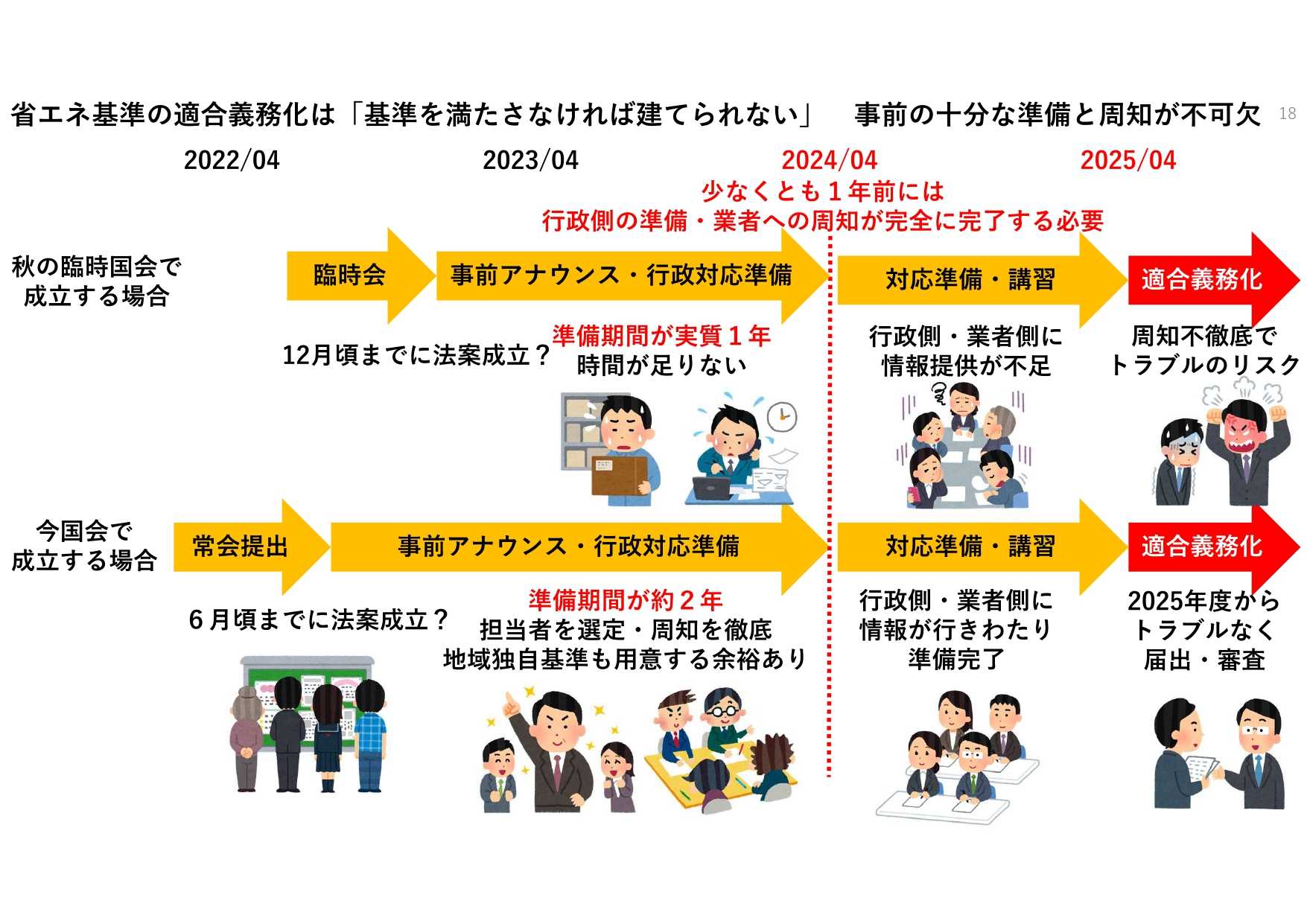

念には念を 建築物省エネ法の改正案

おはようございます、紙太材木店の田原です。朝晩はまだ肌寒い美濃地方、実は今も事務所でエアコン暖房してます。外は8.6度なので・・・先日、ほぼ確定とお知らせした建築物省エネ法の改正案一昨日、衆議院議員会館で審議をするように呼び掛けて署名活動を行っていた呼びかけ人の前先生と竹内さんが、記者会見をしました。業界紙だけでなく一般の大手新聞社も参加していたそうで、社会的な関心もかなり高いと思われます。審議入りするとなっていたのに何故、記者会見?と思われる方もいるかもしれませんが、そこは永田町…これまで国交省には何度も煮え湯を飲まされ、梯子を外されてきましたから、実際に審議に入り、成立するまでは何が起こるかわかりません。油断大敵は多くの建築関係者が身に染みています。ここでダメ押しの記者会見を開いて世論を味方にしておく必要があるからです。今の国会で成立するのと先送りいして秋の国会で成立するのとの違いは、事前準備期間の違いとなって現れます。つまり、2025年に義務化となればそれなりの準備期間が必要ですが、秋の国会成立ではその期間が足りなくなってただでさえそんな義務化は不要と言ってる勢力に、「準備期間が足りないから、延期しろ」という口実を与えかねないからです。前先生 記者会見資料より行政は様々な利害関係者や世論の影響をうけますから、必ずしも最短距離で国民の健康と安全を担保する法律を制定できるわけではありません。声や献金の大きなマイノリティは、サイレントなマジョリティより影響があります。法案が成立すれば利益を得るものと不利益を得るものがでてきますが、より多くの国民の利益を考えれば一刻も早い法案の成立が望まれます。前先生記者会見資料お会いしたい方、家づくりのご相談したい方の予約フォームはこちらからhttps://www.kamita-zaimokuten.jp/reservation.html

2022年04月20日

コメント(0)

-

何故、無い?

おはようございます、紙太材木店の田原です。昨日の日経新聞に水戸のサンハウスの野辺さんの自邸が掲載されてました。NIKKEISTYLEですから紙面は大きく取ってあり、広告にしたら数百万は確実…それが記事だから…などと、下世話なことを考えてしまいました。水戸の年間の気温は実は新潟と同じ。日射量は宮崎と同じ。冬の暖かさを灯油や電気のようなエネルギーを使わなくても日射利用の工夫をすることで、自然由来のものにすることができます。もちろん、それには多くの工夫が必要です。日射の利用が意識的に工夫されそれが設計に反映されているかどうかで、冬の暮らし易さはずいぶん違います。同様に夏は日射をどのように避けるかの工夫も、実は設計者の責任。上の写真は先日、事前調査に行った時に偶々映っていた写真。ほぼ真南に向いた建物1階に掃出しサッシが2か所通常の幅が1640のサイズのものではなくもう一回り大きな2400サイズ高さも2mではなく2.2m冬の日射利用としては合格ですが、夏はどうするのかと心配になります。庇もシェードもありませんから住まい手が考えるしかありませんが、本来であれば設計の段階で図面に落とし込みが必要です。現実に何も取り付けられていませんからスルーされてるわけで、設計者や施行者が遮蔽に気が付かなければ怠慢。知ってて提案しないなら問題ありでしょう。太平洋側で東海地方などは日本海側のように、冬はほぼ日射が望めない地域ではありません。紙太材木店ではUa値0.3前後の家が多いのですが同じUa値でも、冬にメンテナンスにお伺いすると日射をとてもよく利用できている住まいと立地や配置の影響でそれが制限された家では、日射の効果の違いを肌で感じることができます。Ua値だけではそれがわかりませんから、設計時には自然温度差や暖房費を指標にしてます。日射をより多く利用している家では自然温度差は10度を越えますし、同時に暖房費は下がっていきます。夏の遮蔽ができているかどうかも、夏の自然温度差と冷房費でわかります。「Ua値で計算したらエアコン1台で大丈夫です。」とは限りませんからお気を付けください。お会いしたい方、ご相談したい方の予約フォームはこちらからhttps://www.kamita-zaimokuten.jp/reservation.html

2022年04月18日

コメント(0)

-

ほぼ確定

おはようございます、紙太材木店の田原です。この時期、タケノコを掘りに行くのを一日休むと、翌日は一輪車いっぱいになってしまいます。出始めなのである程度大きくなっても柔らかさがありますから問題はありません。ひと雨降ると、雨後の筍(うごのたけのこ)…皆さんにおすそ分けしつつ、家でも食べますが、今年は全部を掘らずに1mくらいまで大きくして、シナチク作りをしてみようかと思ってます。さて、住宅性能表示の等級6と7が10月から施行されることが先日官報に出ました。建物の断熱基準を義務化する建築物省エネ法の改正案については、先週まで今の国会への提出は先送りの模様でした。9日付けの朝日新聞デジタルでも社説で先送りを危惧してましたが、13日になって一転、法案の提出となったようです。この法案は2025年までに、全ての新築の建物に断熱基準を義務化するものです。今までは基準はあってもそれが義務化さてていませんでしたから、一部の住宅や賃貸のアパートなどでは見た目、断熱材が入っているだけの家も、ある意味建て放題でした。当然、冷暖房費はそれなりにかかることになります。実はこの住まいの断熱基準の義務化は2020年には施行されるはずで、そのロードマップまで作られていました。2014年に書いたブログでももうすぐ義務化ですから皆さん、きちんと断熱しましょうねと呼びかけていました。ところが、突然、2020年義務化は延期となり、その代わり断熱性がどれくらいあるかをす説明する説明義務化というわけのわからないものになってしまいました。梯子を外され、オオカミ少年というわけです。当時の国交省の対応が、東京大学の前先生の資料でわかりやすく説明されています。「キリの作り手」からのクレーム対応に明け暮れた結果、「ピンの作り手」を犠牲にした!義務化は5年遅れましたが、最大の犠牲者は国民であると言っていいでしょう。ロードマップが発表されたのは平成23年ですから2011年。もう10年以上前なんですね…長い道のりでした。今の国会への提出もウクライナでの戦争の影響でエネルギーコストの上昇が予想されますから、義務化を先送りなんてしてたら自分たちに非難の矛先が向くかもしれないわけで、急遽提出となったと勘繰られても仕方がありません。もちろん国交省の中にも義務化に向かって鋭意努力されてる方も多くいます。前回は国民の声の大きさが少し足りなかったことと、別の声が大きかったことから無期限延期…ということでしょうか。今回もウクライナの事が無ければどうなっていたかわかりませんが、ひと先ず2025年に義務化と思って間違いないでしょう。忘れていけないのは、国の基準は最低基準ということです。もちろん、2025年に義務化される数値も最低基準ですから、その基準を目標にしてはいけません。お会いしたい方、ご相談したい方の予約フォームはこちらからhttps://www.kamita-zaimokuten.jp/reservation.html

2022年04月15日

コメント(0)

-

250万の補助金

おはようございます、紙太材木店の田原です。明日は雨の予報が出ています。家を建てる時の基礎の工事は屋外ですから天候の影響を大きく受けます。ということで、さて、どうしたもんかと思案中です。今朝の日経新聞に2021年度EV(電気自動車)の世界販売がHV(ハイブリッド)を上回ったと出ていました。HVが前年度のからの伸びが33%だったのに比べEVは220%(2.2倍)の460万台中国では新車販売の10%がEVノルウエーでは50%を超えているようです。ドイツでは34万台で前年比の1.8倍アメリカでも49万台で前年比1.9倍日本の販売台数は約2万台と大きく出遅れてますがトヨタもホンダ、日産も本腰を入れるようですから日本も数年のうちに大きく変わることになりそうです。各国のように倍々ゲームで増えていけば2022年が4万23年が8万24年が16万25年が32万5年後には64万台ということになります。ガソリン価格の高騰や太陽光パネルの設置などを考えると更に早いスピードで変わる可能性もあります。このようにEVは世界中を巻き込んで変化していますが実は日本の住宅も同じように大きく変化しています。それはこれから家を建てようとする方だけでなく行政にも影響を及ぼしています。2年ほど前にお話しした鳥取健康省エネ住宅もちろん、今でもありますが補助金の予算規模が拡充しています。NE-ST補助金申請件数 (令和2年7月~令和4年3月末まで)場所 T-G1 T-G2 T-G3 計東部地区 82 23 2 107中部地区 27 26 4 57西部地区 26 44 6 76計 135 93 12 240 2年ほど前までは200万が上限でしたが現在は最大250万円鳥取のような地方がなぜこのような多額の補助を出すのかと言えばいくつか理由がありますがその一つは過疎化による空き家平成30年で鳥取の空き家は4万戸空き家率は15.5%私は地元の空き家対策委員をしていますがすぐに対策や対応できるものはなく時間と費用がとても掛かります。例え解体にまで持って行けたとしても解体費用は古い木造住宅でも優に200万を越えます。そんな家が鳥取では4万戸もあるのですから県の担当者が頭を抱えているのが目に見えます。しかし、この空き家の性能がG2レベル、あるいはG3レベルの高性能な家ならどうでしょう。このレベルの家なら30年後、40年後でも中古住宅として流通するのではないでしょうか。使い捨て、消費財としての住宅ではなく地方に資産として残る住宅であればたとえ税金から250万の補助を出してもお釣りがくる計算です。2050年はカーボンニュートラルつまり、温暖化ガスを出さない脱炭素社会となる予定です。実現できるかどうかはわかりませんが先日発表された国連の気候変動に関する政府間パネル(IPCC)でも分かるように既に世界はそちらに向かって動きだしています。それはあとわずか、28年後です。30歳で家を建てれば定年前の58歳更にその後20年以上は住むことになります。これから家を建てる方はお子さんの世代の負債にならない家が求められます。地域にとっても個人にとっても負債になる家がこれ以上増えるのは勘弁してほしいというのが行政の担当者の本音でしょう。それは鳥取に限ったことではありません。お会いしたい方、ご相談したい方の予約フォーム

2022年04月13日

コメント(0)

-

パネルだけが

筍を竈で炊いてますおはようございます、紙太材木店の田原です。暖かくなると同時に、花粉に悩むこの頃です。ここ1.2年ほど普段からマスクを着けている効果かそれほど花粉に悩むことはなかったのですが、万防明けとともに着けている時間が減ったのが原因でしょう。さて、現在打ち合わせ中や工事中の方は全て太陽光パネルを設置予定です。以前はほぼ半分程度でしたが、今ではほぼ100%となっています。理由は人それぞれですがCo2削減に貢献というより、ご自分の家のエネルギー対策と言っていいでしょう。電力会社から日々購入する電気は毎年のように値上がりしてますし、そこに、燃料調整費と賦課金が加算されます。更に、ウクライナでの戦争が加わりましたから先行きは全く見通せません。今回の戦争のように誰もが予想もしなかったことが起こっているわけですが、一過性で終わるようなものではなさそうですからエネルギー単価の上昇は必至でしょう。カリフォルニアでは既に2020年から新築住宅に、太陽光パネルの設置が義務付けられてます。私の肌感覚で言うと日本の新築検討者でそのことを知ってる方は、実はあまり多くありません。ここに来て、東京都が一定規模以上の住宅を供給している住宅メーカーに、パネルの設置を義務付ける条例を作るようです。ここ数年、買取価格が下がってきたこともあってそれと歩調を合わせるように、パネルの設置は減ってきました。実はパネルの設置単価も同じように下がっているので、投資効率としては以前の買取単価の時と変わっていません。つまり、パネル設置で同じような収益が得られます。紙太材木店での実売設置単価は1KWあたり16万~20万程度(税込み)5KW載せても100万ほどです。35年返済でローンを100万円余分に借りると毎月の返済は3000円ほど増えますが、今年の売電価格が17円に下がっても住まい手にはまだ収益が残ります。CO2の削減で地域社会に貢献出来て、尚且つ、ご自分にもメリットがあるのですからパネルを載せない選択肢はありません。時代がどの方向に流れているのかわかりませんが、一人の個人では大きな時代の波には逆らえません。資源のない国に住んでいる以上、エネルギー問題は常にあなた自身に影響してきます。できることは限られますが、パネルの設置は数少ない自分自身でできることの一つです。時代は大きく動き始めました。

2022年04月11日

コメント(0)

-

この時期は

リビングに畳スペースもいいものですおはようございます、紙太材木店の田原です。日に日に暖かくなるのが実感できるこのごろです。今朝の気温は9.2度、すぐに10度を上回るでしょう。今朝の日経と中日新聞に折込チラシが入ってました。アイフルホームのもので明日から三日間お隣の可児市のモデルハウスで体験会を開催するというものです。ただ、チラシにはお近くのモデルハウスで、とも書いてあるので全国的な広告なのかもしれません。以前のアイフルホームのチラシと言えば、坪単価を大きく掲載して価格をアピールしたものが多かったように思いますが、今回のチラシには価格や性能の事は一切触れられていません。いわゆるイメージ広告です。大手ですからこのようなイメージ広告も効果がありますが、一般の工務店では難しいものがあってお金をかけてのイメージ広告はするなというのがマーケティングのセオリーとなっています。必然的にインスタやツイッターがメインになりますから、工務店をお考えの方はそちらで検索が近道でしょうか。大手のHMの営業戦略では5月の連休と8月のお盆休みが年間を通しての大きな山この時期に、契約が取れないと個人の成績だけでなく、会社全体の業績に影響がありますから住宅の営業マンの目は血走っています。その種蒔きはひと月ほど前から着々と準備されます。今回のチラシもその一つですが、これから一か月は様々なHMからのお誘いがいたるところでなされると思われます。大手のHMの多くはデザインやインテリアと言ったイメージを前面に出してきます。戦略的に練られたもので洗練されてますからモデルハウスや体験会に行けばそれはそれで気持ちのいい空間となってますし、この時期は冷房も暖房も必要ありませんから、何もしなくても温熱環境も抜群です。窓を開ければ気持ちのいい風が入ってくるわけでちょっと暑いとか、寒いなんて感じないんですね。こんな快適ならと気持ちがグラッと傾くかもしれません。ただ、これからの時代の家づくりではプラスアルファの要素も大切です。断熱性能等級は今月から等級5が設定されましたし、10月には等級6と7が施行されます。どのレベルの断熱性なのかの確認は最低限必要ですし、真夏や真冬の事にも想像力を働かせなければなりません。もう一つ忘れてならないのはこれらの等級はUa値でなされています。暖房費や冷房費がどれくらいかかるかはUa値ではわかりません。関係するのは日射のコントロールです。つまり、Ua値や断熱等級より冷暖房費がどれくらいかかる家かの方が、住まい手にとっての知りたい情報ということになります。暮らし易さを考えるならUa値や断熱等級は一つの目安。冷暖房費がどれくらいかかかる家かも同時に考える必要があります。

2022年04月08日

コメント(0)

-

等級6と7の間から上

おはようございます、紙太材木店の田原です。葉が全くなかったケヤキにも、新芽がついて春の息吹が感じられるようになりました。秋にはすべて落ち葉になりますからそれはそれで大変ですけれど…目に鮮やかな新緑は見ていて気持ちのいいものです。さて、住宅性能表示で等級5が今月1日から等級6と7が10月から新たに設定されます。つい、1週間前まで最上位等級だった等級4は半年後には下から3番目、上から4番目になります。今月1日から設定されている最上位等級の等級5も同様で、下から4番目、上から3番目ということになります。ただ、一般の方から見ると等級が違うことでUa値という数字が違うのはわかるけれど一体それで何が違うの?というのが本音ではないでしょうか。違いが判らなければ、判断のしようがありません。1日に設定された等級5「この等級は国が定めたZEH水準で高性能です。ZEHというのはゼロエネルギーハウスの略でこの断熱性能があれば光熱費ゼロが可能です」こんなことを営業担当者から言われれば「ZEHになるし、上を見ればきりがないからこれでいいか」と思う方もいるかもしれません。実際、それぞれの等級で生活すると、どの程度暖房エネルギーの使用が変わるのかを東大の前先生が資料にしています。東京大学 前准教授 資料より表の見方ですが6地域の東京での値で、先月まで最上位等級だった最下段にある等級4を基準としています。上の段に上がるにつれ等級5、6、7となります。この等級はHeat20のG1、G2、G3を目安にしてますから並列されています。評価する建て物は省エネ基準住宅と言って大きさや間取りなどすべて決まっていて、設定する室温も20度として計算されます。暮らし方によって部分間歇暖房と連続24時間暖房に分かれます。部分間歇暖房では人がいる時、いる時間だけの暖房ですから、暖房してないときの最低室温が並列されています。先月まで最上位等級だった等級4では最低室温は8度…等級が上がるにつれ室温も上がっていきますが、等級6で13度等級7でようやく15度になります。同時に表では暖房に使うエネルギーも表示してあり、等級4の100を基準に等級5で60等級6で45等級7で25となります。比較のため部分間歇暖房がでていますが、ある程度以上の性能の家に住まわれる方の多くは連続24時間暖房をされます。連続24時間暖房をした場合が表の一番右暖房エネルギーは等級5で150等級6で100等級7で60となります。連続24時間暖房等級5では部分間歇暖房で等級4の家に比べると、50%余分に暖房費がかかることになります。どんな暮らし方を選ばれるかは人それぞれです。部分間歇暖房にすれば暖房消費エネルギーは表のように下がっていきますが、最低室温も低いままとなります。逆に24時間連続暖房の場合等級5では150基準は部分間歇暖房で等級4で暖房した場合の100でしたから、1.5倍の暖房費となります。連続24時間暖房等級6で100ですからようやく等級4で部分間歇暖房と同じ暖房費となります。ということは全室24時間連続暖房をお考えの方は等級6が下限ということになります。実際、多くの方は等級6にするために建築費を多く払っているのに、暖房費が部分間歇等級4と同じということに納得されないでしょう。それに等級6を選択された方が50年間は住むであろう住まいで部分間歇暖房で室温13度を許容できるかというと疑問が残ります。となるとこれから住まいをお考えの方が目指すべきは等級6と等級7の間から上と言っていいのではないでしょうか。

2022年04月06日

コメント(0)

-

池田町の家のご紹介

おはようございます、紙太材木店の田原です。昨日は昼間でも13度程度でした。お昼前に少し時間があったので藪の下草刈りをしました。30分で仕上げようとがっちり体を動かしましたから、汗まみれになってしまいました。そろそろ、タケノコが出る季節ですが、初物がいつになるか楽しみです。フェイスブックに池田町の家の写真アルバムを作成しました。ミニ開発の宅地で、5軒の家が南北に並ぶ配置です。東西に長い敷地、どの家も東側道路に面して駐車場と玄関を配置しますから、敷地に対して西寄りに建物が建つことになります。このような配置の場合、住宅密集地では2階にリビングを持っていくケースもありますが、地方でそれなりの微妙な敷地の広さがあると設計の工夫次第で、日射や明るさも確保できます。日射や明るさが確保できるということは、自然温度差も確保できるわけです。この家も自然温度差は10度を越えます。自然温度差10度というと冬はいいけど、夏はどうする?外が30度なら家の中は40度か?という突っ込みが出てきそうですが、それほど単純なものではありません。式で表すと自然温度差=(日射取得熱+内部発熱)/総熱損失係数ですが覚えなくていいです。簡単に言うとUa値では日射取得熱を考慮しませんが、自然温度差は日射や内部発熱も考えてます。つまり同じUa値でも、日射の豊富な地域と日射が少ない地域では冬の暖房代が違ってくるということです。住まい手にとっては冬は自然温度差が大きい方がよくて、夏は少ない方がいいわけです。上の式の分子の日射取得熱や内部発熱を少なくすれば、夏の自然温度差は小さくなります。夏にその数字を小さくする方法は日射取得熱を小さくすればいいのですから、日射を遮蔽するということになります。池田町の家は南面にできるだけ大きく窓を取り、同時に3つの方法での日射を遮蔽しています。遮蔽というより、むしろコントロールという言葉の方が適切でしょうか。取り付けてあるのはガラリ戸外付けのシェード外付けのブラインド予算とのバランスデザインや機能、使い勝手も考慮しながら、性能を確保していく必要があります。同時に日射をコントロールするということは、室内の自然な明るさもコントロールできることを意味します。室内の明るさの調節は4種類オープンガラリ戸シェードまたはロールスクリーンガラリ戸+ロールススクリーン(ハニカムシェード)シェードの代わりに障子もありますが、猫を飼う予定なので今回はシェード詳細はフェイスブックアルバム池田町の家をご覧ください。

2022年04月04日

コメント(0)

-

経験と勘?

おはようございます、紙太材木店の田原です。今朝も7度ほどの美濃地方。水仕事をした後の指先は冷えて、ストーブで温めないとスムーズに動いてくれません。先日の全館空調設計講座の発表会の後は打ち上げで、最後は祇園のバーでした。春休みということもあって行き帰りの新幹線も親子連れが多くいましたし、京都でかなりの人が下車していました。この講座今年は広島で開催されますが既に満席。住宅設計者にとって受講必須の講座になりそうです。経験と勘、試行錯誤で住まいの温熱環境を設計するのではなく、理論と計算で設計することができます。空調という設備設計は専門分野ですから、1級や2級の建築士の資格があっても、実はその分野は全くの素人というのが実態。設計は大きく分けると3つの分野に分かれていて、意匠と構造と設備があります。大規模な建物やビルでは意匠設計者がデザイン的に斬新な設計をし、構造設計者がそれを物理的、構造的に実現させる方法を考え、設備設計者が空調設備を考える。規模が大きくなればこのようにそれぞれの専門家がつきます。住宅の設計の場合、多くは意匠設計者がしていますから構造や設備は専門外なので、経験と勘、試行錯誤でということになります。床下エアコンで玄関が寒い、脱衣室が寒い、2階が寒い小屋裏エアコンで結露する高性能なのに脱衣室の窓が結露するから断熱材を張ってる…高性能になればなるほどちょっとした弱点に従来であれば気にならないことや起こらないことも、起こるようになります。それと、どんな建物にも限界があるということも知っておく必要があります。ここまでは大丈夫ですがこれ以上になると不快に感じます、そんな日が年に何回かありますから覚えておいてください。このようなことを伝えられるかどうか。より上質を目指せばそれなりのコストがかかるわけで、限られた予算でバランスをどこでとるか?これから建てられる家は優に50年以上存在することになりますから設計者の責任は誠に重いものがあります。

2022年04月01日

コメント(0)

全13件 (13件中 1-13件目)

1

-

-

- 日常の生活を・・

- 本日もドタバタ!洗濯機壊れてテンヤ…

- (2025-11-06 20:13:53)

-

-

-

- ☆手作り大好きさん☆

- 続き♪インナーパンツ☆娘ちゃんのお気…

- (2025-11-14 12:00:04)

-

-

-

- ささやかな幸せ

- 【CHANEL】ホリデーラッピング 始ま…

- (2025-10-31 15:00:05)

-