2022年06月の記事

全13件 (13件中 1-13件目)

1

-

これは別物

おはようございます、紙太材木店の田原です。本当に梅雨が明けてしまったようで、昨日は2Lくらい汗が出た…よくもこんなに大量の汗が出るもんやと、関心するくらいでした。今朝も6時で気温27度、湿度75%。もちろんエアコンはつけたままの就寝。そうでなければ暑さで、とても寝てられなかったでしょう。今日は新住協。中部東海支部の勉強会で、春日井のパナソニックエコシステムズ。「適切な換気システムを選定するために知っておくべき基礎知識」・風量設定により騒音、消費電力、熱交換効率はどう変わるか?・圧損を大きくしないために設計、施工上、考えると良いこと・第一種換気の換気能力と建物の気密性能との関連性・国産換気メーカーが50径ダクトを採用する理由とそれで風量を確保できる理由・国産メーカーがダクトレス熱交換換気システムを作らない理由・換気が室内の温度や湿度に与える影響・パナソニックが考えるこれからの住宅の空気質主な内容を上げましたが、なんだかメーカーの宣伝臭のある項目やホントかな?なんてものもあって、ある意味、突っ込みどころと言うか質問のし甲斐のある勉強会。住まいの中で換気装置ほど、設計と施工が影響する機器はありません。給湯器でもエアコンでも、あるいは食洗機、IHやガスコンロでも設置すればどのメーカーでもそれほど大きな差はありません。換気装置は取り付け方や配管設計自体が、機器の能力に大きな影響を与えます。他の住宅設備機器とは、全く別物と考えなければなりません。つまり、誰が設置しようと誰が設計しようと同じ能力が出るなんて思ったら大間違いなのが換気装置。設計や施工の仕方次第で相当な差が出ます。でも、それは一般の方にはあまり知ってほしくない雰囲気…と言うより、実は本人達がよくわかっていないところが相当程度ある?ということで日本では換気装置は「由らしむべし知らしむべからず」の対象商品住まい手側の方も勉強しておく必要があります。

2022年06月29日

コメント(0)

-

なぜそれか?

大門の家おはようございます、紙太材木店の田原です。今朝も快晴、気持ちのいい朝です。梅雨なのにという枕詞が付きますが、地球温暖化の影響とか気候変動、温室効果ガスなど、気になる単語が頭に浮かびます。更に昨日から電力需要の逼迫で、今日は節電などと呼びかけられていますから熱中症の心配や電気の使い過ぎも、心配しなければならなくなりました。つい少し前までは、電気代がもったいなくて冷房を我慢する時代でした。最近は電力需要の逼迫が心配で、政府が節電を呼びかけるの構図…時代はどんどん変化していきます。さて、昨日は滋賀の彦根、山奥の実験住宅の見学。周りの田んぼは全てサル対策で、高さ2mほどの柵に囲まれてます。もちろん電気柵。空き家も多いですが、見晴らしや景色は抜群でまさに日本の田園地帯の見本のようなところでした。実験住宅での知見は、今後の紙太材木店の住まいに利用したいところも。そのコンセプトは住まいを科学し、できるだけ設計の工夫で暮らし易い家を建てるでしょうか。設計者が言っているわけではなく、私の推測ですけれど…市販されている汎用品の設備を使い、誰もが日本中どこでも、何年後でもメンテナンスできるというのは、今の日本では当たり前のようで当たり前ではありません。ただ、住まいと言うのは本来そうあるべきで、昔の家は全てそうでした。量産型の住宅では大量生産で安く、安く、安くが求められます。もちろんそれは耐用年数に現れますし、製品メンテナンスの期間にも現れます。どんな設計コンセプトでその家が建てられているのか?デザイン、性能、耐久性、予算etc様々な要素があります。それぞれの要素をバランスよくと言うのは聞こえはいいですが、実は何も考えていないことがほとんど。住まいを建てる方自身が方向を定めていなければ、どこへ連れられて行くかは、営業マン次第と言うことになります。なぜ、その壁紙を使うそのフローリングを使うその外壁を使うそのサッシを使うそのドアを使うその建具を使うどれも、設計コンセプトに基づいた理由があるはずです。無ければそれは安いから。なぜ安いのかを立ち止まって考える必要があります。

2022年06月27日

コメント(0)

-

ダクトって

おはようございます、紙太材木店の田原です。どんよりとした梅雨空ですが今のところ雨は降っていません。なんとか持ちこたえてくれると、助かります。本日は朝から羽島の家の換気配管。空調屋さんに任せる工務店もありますが、基本は工務店施工。ダクトの45度の曲がりや90度の曲がりでは圧損が発生しますから、空気の流量をきちんと計算する必要があります。当然のことですが、気積(空気の量)の大きなLDKのような部屋にはその部屋の気積に見合った空気が必要ですし、小さな部屋(トイレやWIC)にはそれなりの空気が必要です。空気と言いましたが、それは冬は暖かい空気、夏は涼しい空気の事を言います。もちろん、お風呂や脱衣室と言った空間は潜熱(簡単に言うと水蒸気)が多く発生しますから、その対策も必要です。また、南側に窓のある寝室や子供室では昼は日射の影響が大きく出ますし、夜の窓は壁より熱が多く貫流しますから冬や夏でも条件が異なってきます。一種の全熱交換式の換気装置が設置してある家でも、夜は北側の子供室やWICが寒いとか脱衣室が暑い、玄関が寒い、なんてことはざらにあります。そもそも、一種の全熱式の換気でも多くの場合トイレや脱衣室、お風呂の換気は個別の壁付け三種換気が主体ですからなおさらです。つまりこの換気装置は熱交換率93%と言っても、それは装置の中を通る空気の話。お風呂や脱衣室、トイレなどは個別の換気ですから家全体の空気の熱交換率となると悪くすれば60%程度、湿度に至っては…これらの多くの原因は、ダクト設計を換気装置メーカーに丸投げとか、設計だけでなく工事もお任せというケース。言い方を変えると、高い換気装置をお宅のものを使うから設計や工事を含めてできるだけお値打ちでしてくださいね、換気装置メーカーなんて何所でもあるんだから・・・これでは設計や施工の精度に影響がある可能性があります。それに換気ダクトの配管の精度なんて自分でやってみなければ、いいか悪いか判断できないだろうなと思う次第。一種の全熱式の換気装置を使うから家中隈なく暖かい隅々まで涼しい?他人任せではそうなるかどうかは、保証の限りではありません。

2022年06月24日

コメント(0)

-

6時間

紙太材木店の田原です。昨日は新住協関西の勉強会。ZOOMで鎌田先生、リアルで夏見工務店の夏見さん。ブログを書くのに持って行ったIpadの具合が悪く、朝のブログ更新ができませんでした。久しぶりの大阪です。コロナ前はMOKスクールもあり毎月のように大阪でしたが、この2年は全く行けずでした。ダイシンビルドの清水さんに声をかけていただいたこともあり、久々に出かけてきました。夏見さんも含め久しぶりの方も多く、勉強会の後の懇親会は大いに盛り上がり、ホテルに帰ったのは午前様…。京都や滋賀、奈良の仲間も、結局ホテル泊りとなりました。(30分で帰れるのに終電に間に合わなかったり、帰るのが面倒になったり、話がもっとしたかったり、単に酔っぱらって…)話題は地盤の事や全熱一種換気、気密やPHJやサッシetc普段は北海道にいるリプランの編集長の三木さんも参加されてましたから(リプラン関西を発行)北海道の高断熱住宅の事など、ZOOm飲み会とは比べ物にならない濃い時間でした。いろんな建築系の懇親会に出ていますが、関西の人達のノリは中部や関東、東北に比べるとレベルが違うというか、内容的な盛り上がりのいい人たちが多いのが特徴。だからと言うわけではありませんが夏見さんの講義45分鎌田先生の講義1.5時間と比べると、懇親会6時間…。話しが多くてそれほど飲むわけではありませんから、二日酔いにはなりません。次回の新住協関西の勉強会は8月23日。何を話したらええか?2時間も…。

2022年06月22日

コメント(0)

-

別の表現

おはようございます、紙太材木店の田原です。昨日も30度越えの暑さ。土場の草刈りは夕方遅くに1時間だけ(^^♪楽にできるかと思いきや、草が以前と違って相当固く、強くなってました。刈り払い機での労力は以前の倍か、と思うほど。2週に一回、草刈りができれば相当楽になるんですが、土場の広さが…昨日は本荘町の家の工事中の見学会でしたから、パソコンやらモニターも持っていきました。Qpexもパソコンに入ってます。設計時にはいつも利用してUa値やQ値を計算しますが、これらの数字の持つ意味の一般の方へのより分かりやすい伝え方となると、なかなか難しいものがあります。家の外と中の温度の差が1度ある時に家全体から逃げていく熱の~云々なんて言われてもはっきり言って、?な方も多いんじゃないでしょうか。で、別の表現です。新住協の顧問の会澤さんや理事の夢建築工房の岸野さんが言ってるのが、1Kwの熱でその家の温度が何度上がるか?家族4人がいると冬にその家の温度が何度上がるか?こちらの表現の方が一般の方には分かりやすいでしょうか?ただ、一般的ではないので、他の家やHMの家との比較ができません。設計者や工務店、HMの多くがが言うようになれば、容易に比較できますから住まいを検討する方には便利。計算式は簡単で1000w/熱損失の合計熱損失合計と言うのは外皮と換気で逃げていく熱の合計の事です。この数字を床面積で割ると、Q値が出ます。基礎的な数値は設計者なら把握してますから、計算すれば誰でも答えられるはずです。Qpexでは換気による熱損失には熱交換やC値も加味されます。表現としてはこの家は1KWの熱を加えると〇〇度室温が上がる家です、2.2KWなら〇〇度上がりますよ。新築を検討される方の多くがこの家は1kWの熱で何度上がる家ですか?と聞けばいつの日か、建築業界に浸透するかもしれません。皆さん、是非、聞いてみてください。ちなみに本荘町の家は、1Kwで9度上がる家です。PS熱損失は個別の部屋ごとにも計算できます。外壁に面した壁の熱損失、窓の熱損失、天井の熱損失、床の熱損失、室内側の壁の熱損失、ドアの熱損失、これらを計算すると子供室に1台のエアコンなんて狂気の沙汰?

2022年06月20日

コメント(0)

-

文化

素材の持ち味を存分に活かして おはようございます、紙太材木店の田原です。梅雨ですが昨日に続き今日も雨ではなさそうで、たまに晴れたら丸儲けを感じてます。紙太材木店では、住まいにできるだけ自然のものを使います。30年経っても自然のものなら誰でも、何所でも、手に入れることができます。工業製品ではそれは無理。設備機器なら交換で対応できますが建物に付属するものですと、それなりに費用が掛かります。ただ、それだけの理由で自然素材かというとそうではなく、簡単に言えば好きだから。じゃあ、なぜ好きか?もともと住んでいる家が純和風の家で床は台所、脱衣室を除き畳少ししかない壁は塗壁天井は板建具は全て手作りで部屋の間仕切りはほとんど建具そこで育っているから好きなのか?しかし、紙太材木店で建てられる住まい手の多くはそんな家で育っているわけではなく、普通のアパートやマンション、戸建てでも住まいの中で自然素材が使われていたという方は稀。稀、と言うより私の家のような和風の家の方は恐らく皆無となると、疑問が深まります。今朝、スティーブジョブスを京都に案内された方が日本文化が他の文化と違うのは、素材の持つ美しさを引き出す文化だからというようなことを言っていました。和食を例に出していましたが、考えてみれば建築もそうです。畳や襖や障子天井板、漆喰や板張りの壁もそれぞれの素材を丁寧に工夫して、その美しさを引き出しています。建築だけでなく、陶芸などの工芸品、それに庭もそうですから考えればほかにも多くのものがあるはずです。つまり、私達は素材の持つ力や良さ、美しさを引き出す文化の中にいるわけで、誰もがその影響を受けていることになります。それは言葉としては気づいていないのかもしれませんし、空気と同じように意識しなければわからないのかもしれません。家づくりでも多くの方が自然のものを好まれるのは、そんな理由があるのかもしれません。もちろん、生活様式の変化や予算的な制約の影響などがありますから必ずしも思い通りに行くわけではありません。紙太材木店では、素材の良さや美しさを引き出す家づくりをしていきたいと思ってます。ps住まい手の中には全く和の雰囲気など不要、無国籍でホテルライクなインテリアやデザインが好きという方もおられます。そんな方の家が紹介されてることがありますが、玄関では靴を脱がなければなりません。玄関で靴を脱ぐのは、きわめて日本の建築文化の影響を受けていると思うのですが…

2022年06月17日

コメント(0)

-

明治な基準

おはようございます、紙太材木店の田原です。梅雨に入ったとたん、雨が続きます。洗濯同様、住宅の外部の工事も難儀する時期になりました。昨日TVで「もはや昭和ではない」と言っていました。男女共同参画白書に出ているそうで、多くの人の生き方が多様化していることを様々なデータで解説しています。その中に男女の寿命も出ています。90歳時の生存割合は女性52.8%男性28.1%95歳時の生存割合は女性27.9%男性10.5%平均寿命は女性87.71歳男性81.56歳死亡年齢の最頻値(最も多い頻度を示す値の事)女性93歳男性88歳30歳を少し超えたあたりで家を建てた女性は、半分以上の方が60年ほどその家に住むことになります。60年と言うのは随分長い時間です。住まいの設備機器のほぼすべてが、交換されます。ユニットバスの寿命を20年とすると50代と70代の2回ですが、70代で交換した後それを20年使うと90代…60年後は今より寿命が延びているでしょうから、恐らく3回目のユニットバス交換もあり。冷蔵庫もIHやガスコンロも3回転以上。トイレは大体13年前後が寿命となると、5回ほどでしょうか。便座だけ交換できるか、本体ごと交換しなければならないかで、金額は随分違ってきます。便器+便座だと、20万ほどはかかるでしょうか。エアコン(10年)×台数給湯器(15年)(ガス、灯油、ヒートポンプ)換気装置(10年~15年)それ以外にも外壁や屋根の補修や葺き替えetc忘れてならないのは、サッシもです。サッシの交換なんて聞くと交換するの?となりがちですが、60年という長いスパンで考える必要があります。60年前は1962年で東京オリンピックの年。築60年の住まいというと今の若い世代には、古民家の感覚でしょうか。自分の両親が生まれた時代ですから、感覚的には遥かかなたの住まいのサッシ。設備機器のように単に設置してあるようなものは、比較的簡単に交換できますが、建物本体に組み込まれたサッシのようなものの交換は難易度が上がり、費用も比例して上がっていきます。省エネ性を上げたり一次エネルギーの消費を下げるための工事となると、建物本体の性能を上げる必要がありますから断熱材を交換したり、気密を高めるための気密工事が必要になります。その他にも耐震性を上げるための工事もありますし、天井裏に配管された給気配管の交換も想定しなければなりません。住まいを30年というスパンで見るか60年で見るかであれば、60年で見る必要があります。設備機器の交換だけでも大変なのに、省エネ性や断熱性を上げたり一次エネルギーの消費を下げるための工事なんて…と思われるかもしれませんが、性能が低い家であればそんな工事が必要になる時代になりました。13日に改正建築物省エネ法が国会で可決されました。法律で断熱性の最低基準が決められましたから、それ以下の断熱性の建物は既存不適格住宅となります。耐震性の基準でも現在の耐震基準に満たない建物は既存不適格ですから、断熱性でも同じ判定となります。もちろん、60年と言うスパンを考えると耐震基準も順次引き上げられていきましたから、断熱の基準も同様に順次引き上げられると考えるべきでしょう。新しく最低基準となった断熱性能等級4は平成11年に制定されましたが、感覚的にはそれは昭和の基準です。昭和に生きた方の方の感覚からするとそれはある意味、明治の基準でしょうか。高気密高断熱の家のつくり方見学会 第二弾岐阜市にて開催します。直接会って、家づくりの疑問に思われることを質問したい方やお話したい方もお気軽にお越しください。ご予約はこちらから。

2022年06月15日

コメント(0)

-

日射のコントロール

おはようございます、紙太材木店の田原です。今日は貴重な晴れだそうで、明日からはいよいよ梅雨入り模様の美濃地方です。昨日は工事中の羽島の家の見学会。工事中ですから、外壁の杉板はまだ途中までです。サッシの上からチョロンと出ている線は、外付けの電動ブラインドのもの。最近Lixilも同様のブラインドを出していますが、瓜二つですから恐らくヴァレーマのOEMで同じものでしょう。日射の遮蔽やコントロールは、冷暖房負荷に大きな影響があります。お日様のぬくもりといった感覚的な表現ではなく、(断熱材でもよく使われる表現)数値として、冷暖房負荷にどれだけの影響があるか金額として、暖房費や冷房費にどれだけの違いが出てくるのかこれが大切。Ua値はG2クラスでも日射のコントロールが出来ていないと、夏の電気代の請求にびっくりポンなんてことも可能性があります。住まい手の方が自分で冷暖房負荷を計算となるとハードルが高くなりますから、設計者と相談しながらですが…日射のコントロールとなると、外観のデザインであるとか家の中の明るさ防犯や台風対策予算的な優先順位など複合的な検討が必要になります。10月からは断熱性能等級6と7が新設されますが、身体的なあるいは経済的な暮らし易さはもう少し込み入った検討が必要で、等級だけでは判断できません。

2022年06月13日

コメント(0)

-

漆喰の補修

おはようございます、紙太材木店の田原です。今朝は雨。9時頃からは晴れるような予報でした。西の空が明るくなってますから、恐らく大丈夫でしょう。先日、母屋の門の漆喰の塗り替えをしました。荒壁の上に中塗りが2層、その上に漆喰が塗ってありました。色は黒ですが、もともとは白で戦時中に白は目立つから…と墨を塗って黒くしたと祖母から聞きました。手前に置いてあるのは割れた石臼。トラックやバスが道ですれ違う時に庇を引っかけることが何度かあったとかで、置いてあります。表面の漆喰と中塗りの1層をはがして再度、中塗りをします。ここで、数日乾かします。収縮による割れや、際の隙間を作るためです。アップで見るとこんな具合・・・割れや隙間を埋めて、その上にシーラーと呼ばれる漆喰の接着を高める塗料を塗ります。昔はシーラーなんてありませんから、もう一度中塗りの上塗りをして隙間や割れを埋めます。補修前の壁の中塗りが2層なのは、そのためです。左の壁がシーラーを塗る前、右の壁が塗った後。漆喰を塗って完成最初は黒漆喰で仕上げようかと左官屋さんと話していたのですが、建築当初が白なら白に戻すべき、となりました。やはり漆喰は白がいいですね。今回、漆喰を塗り直したのは紙太材木店の東の門。西の門は黒のままですから、何年かして塗り直す必要が出てきたら建築当初の白にしようと思います。

2022年06月10日

コメント(0)

-

遺された木材

おはようございます、紙太材木店の田原です。快晴で気持ちのいい朝です。昨日は亡くなられた住まい手さんの家に伺って、木材の引き取りをしてきました。一緒に薪ストーブの薪になる木を倒しに行ったり、ハゼ釣りに行ったりしたことが思い出されます。数年前に亡くなられていますが、奥様からご主人が趣味で集めていた木材を、引き取ってほしいと依頼されていたもの。一般の方でも、趣味で木材を集めているという方が一定数おられます。一般の方でも入札に参加できる木材市場で、保証金を払って参加されていました。様々な種類の木材を集めるということが趣味なので、その木材を使って何か作ろうとかそれを売ろうという考えはありません。空想の中でこうしよう、ああしようを楽しむというわけですから集めた木材は年月とともに、増えていきます。田舎ですから敷地は十分広く、どこでも、どれだけでも置いておくスペースはあります。もちろん、敷地のない人でもこのような趣味を持っている人は木材市場の一角に置き場を借りてます。MOKスクールを主催していた亡くなられた三澤康彦さんも大量の木材ストックお持ちでしたが、三澤先生は趣味と仕事が両立してました。広葉樹を主体に相当程度持っておられましたが、多くをフローリングに加工しておられたと記憶してます。今回、頂いてきた木材も広葉樹です。現代の住まいで無垢の広葉樹を利用しようとすると、主に床材、カウンター、ダイニングテーブルなどでしょうか。大事なのは乾燥です。1も2もなく乾燥が必要で、反りや捻じれ、割れは、木材が大きくなればなるほど顕著になります。大切な住まい手の方から頂いた木材ですからいろいろと空想しながら、利用方法を考えてみたいと思います。空想だけにならないようにしなければなりませんが先ずは置き場所の確保でしょうか。上の写真の山が5つほどできそうで倉庫の整理に時間がかかりそうです…。

2022年06月08日

コメント(0)

-

留め石

留め石(関守石)おはようございます、紙太材木店の田原です。朝からしっとりとした雨が降っています。例年の梅雨入りは今頃ですが、今週半ばからは晴れそうで本格的な梅雨は来週からのようです。昨日は家人に頼まれ、留め石を作りました。便利な時代でネットで検索すれば作り方はすぐにわかります。ただ、これらの手作業はいくつか作って作り方を体得しないと、出来栄えがいいものになりません。初めてトライするものの、最初のものの出来栄えなんてある意味知れています。つまり、頭や理屈でわかっても手が動かなければ絵に描いた餅。勘所やポイントと言ったものを習得するにはやはり慣れが必要です。家人から頼まれていた留め石は二つ。いくつか試作してようやく何とかというのが上の4つ…でも、棕櫚(シュロ)縄なので硬かったり、太さが微妙に違っていたりで、固く締めることが意外に難しく、強く締めてもテンションをかけてないと緩んでしまいます。4本の縄を編み込んで高さを作る首の部分などは、まだ改良の余地ありです。恐らく何らかの勘所のようなものがあるはずです。あと、20個か30個ほど作れば分かるかもしれません。留め石作りが上手くなって何になる?なんて言われればそれまでですが、紙太材木店では庭も含めて住まいを提案してますから、留め石がさりげなく置いてある庭もいいかもしれません。週末に池田町の家に点検に伺ったのですが、アジサイの花が綺麗に咲いてました。季節を感じる庭です。お会いしたい方、家づくりのご相談したい方の予約フォームはこちらからhttps://www.kamita-zaimokuten.jp/reservation.html

2022年06月06日

コメント(0)

-

「羽島の家」「本荘町の家」付加断熱、気密、日射制御の見学会のご案内 Heat20 G3

おはようございます、紙太材木店の田原です。6月1日は衣替え。中学生の時は学生服の上着を脱いで上はカッターシャツ女子は黒のセーラー服から白の半袖セーラー服へと変わりましたが、今ではその習慣が残っているかどうか・・・羽島の家、順調に工事が進んでいます。Ua値は0.25Q1住宅レベル3(L3T3)10月から施行される断熱性能等級では7になります。従来APW430やエルスターXがメインでしたが今回のサッシはシャノン。枠の幅が広くて無骨などと言われてましたが、幅の狭いスマートなタイプのサッシです。暖房期の自然温度差は10.8度自然温度差と言うのは何も暖房していない家の中と外の温度差を言います。つまり、家の中にいる人や家電などから出る熱と日射で外気より何度暖かいかを示すものです。計算式は自然温度差=(日射取得熱+内部発熱)÷総熱損失係数で表されます。いくらUa値が良くても自然温度差が4度あるいは5度の家とでは年間の暖房費は大きく異なってきます。どんなサッシを使うか日射をどう利用するかで異なるわけですが夏に外より10度も暑かったらどうする!なんて思う方もいるかもしれませんが高性能な住まいではそこがポイントになります。と言うことで「羽島の家」で付加断熱と気密それに日射制御の見学会を開催します。ご興味のある方、自分の目で確かめたい方は是非、お越しください。会場:羽島市開催日:6月12日(日)受付時間帯 10:00~14:00 (4組様限定)「内覧お申込み要領」完全予約制です。電話:0574-53-2003 又は予約フォームからお申し込みください。予約フォームはこちらから※感染症対策として、下記の条件にて開催いたします。・室内の入場者数の制限 ・完全入替制 ・窓開放 ・入替毎に室内消毒 ・手袋、マスク全員着用 ・入場時検温 ・体温37.5℃以上の方の入場はお断りします。 実は本荘町の家でも同様の見学会を6月19日に予定しています。6月12日が都合の悪い方は、下記よりお申し込みください。会場:岐阜市開催日:6月19日(日)受付時間帯 10:00~14:00 (4組様限定)岐阜市本荘町のお申し込みはこちらから

2022年06月03日

コメント(0)

-

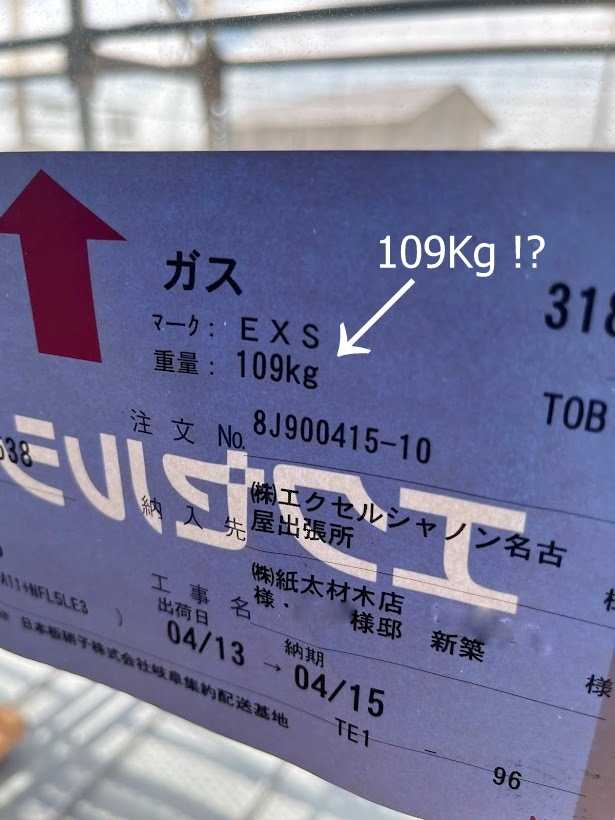

シャッターの代わりに

おはようございます、紙太材木店の田原です。今朝は13度と冷えた美濃地方。事務所のドアを開けたままにするには、まだ少し肌寒いです。先日、羽島の家のFIXサッシのガラスを取り付けました。ガラス1枚の重さは109キロ大きさは幅1.6mX高さ1.8m4人がかりでした。しかも寝室や子供室のような普通の部屋のサッシではなく、吹き抜けのサッシですから床がない・・・もちろん、床が無ければ危なくて取り付けられませんから、仮の床が吹き抜けには作ってあります。高性能な家では吹き抜けには様々な利点があります。もちろん耐震性を計算したうえでのことです。ただ、吹き抜けに設置された窓については、設計者や住まい手の方の考えによって異なります。吹き抜けの窓を閉開したければキャットウォークを作ればいいです。これがあれば、日射を遮るためのブラインドやシェードの開け閉めもできます。もちろんガラス拭きもできます。紙太材木店でも住まい手の方と相談しながら決めていきますから、家々によって異なります。今回の吹き抜けのサッシはFIXサッシで開け閉めはできません。日射の調節は電動ブラインドで行います。さて、このようなケースで問題になるのは台風の時、何か飛んできてガラスに当たったらどうするの?雨戸やシャッターで対応というケースが多いのですが、FIXサッシでは雨戸の開け閉めができませんし、シャッターは電動と言うことになってしまいます(コスト)建物の外観上、雨戸やシャッターは付けたくないあるいは付けるにしてもデザインを考えて欲しいという方も多くいます。伊礼さんなどは雨戸をしまう戸袋を木製にしたり壁の中に引き込んだりして、雨戸自体を目立たせなくして、建物の外観を整えています。伊礼さんや中村さんと言った意匠系の建築家が、シャッターを付けた建物はおそらく無いかと思います。雨戸やシャッターの設置目的は台風時の飛来物対策と防犯です。この二つの対策としては防犯フィルムと防犯ガラスがあります。以前、一条工務店のブログで有名なさすけさんがシャッターと防犯フィルムを比較したブログを書いてましたが、確率論と費用対効果から自宅では防犯フィルムを取り付けています。これから家を検討される一般の方が読んでも、とても参考になります。サッシや窓ガラスには雨戸やシャッターが当たり前。取り付けるものというある意味固定観念がありますが、本当に必要なのか?これからの家づくりでは常識や普通を疑ってみる、立ち止まって見ることも大切です。自分の家なのですから人任せにせず、自分で考えましょう。因みに、この羽島の家では2階の南面は防犯ガラスを使ってます。日射遮蔽はブラインドとシェードです。

2022年06月01日

コメント(0)

全13件 (13件中 1-13件目)

1

-

-

- handmadeのある暮らし。

- ☆木の紙でつくる箸置き☆

- (2025-10-15 19:03:58)

-

-

-

- 「気になるあの商品」&「お買得商品…

- 半額!訳あり、瀬戸内レモン野菜スー…

- (2025-11-14 13:00:04)

-