2022年07月の記事

全13件 (13件中 1-13件目)

1

-

体感気温の違い

おはようございます、紙太材木店の田原です。夕べは蒸し暑い夜で、ゆるくエアコンで冷房していても暑さで目が覚めました。家人は隣ですやすや寝てますが、これは男性と女性では体感気温が違うためです。体感気温が違うのは筋肉量の違い。体の熱は筋肉が作り出すので筋肉量の多い男性の方が、自分で作り出す熱が多くなります。女性は男性に比べ少ないので、作り出す熱も少なくなります。周囲の気温が高くても男性ほど、暑く感じないことになります。エアコンを私が丁度いいと感じる温度にすると、恐らく隣では寒く感じると思います。室温設定は感じる体感気温が男女で異なります。メンテナンスで訪問した時にヒアリングをすると、私は丁度いいけど家内がとかその逆もあり、そっと設定温度を変えておくと知らぬ間に戻っている・・・なんて話もよくあります。お子さん二人が男の子で旦那さんが暑がりだと3対1で、奥様は冬も夏も少し寒い思いをしてるかもしれません。(その逆もあり)暑い日、寒い日、男女の体感気温の差は歴然としてありますから、設計者としてはお互いを気遣える生活をしていただけるとうれしく思います。方法は?じゃんけん、一日毎に温度設定権を・・・暑さについては、温度とともに湿度が関係しますから以前お伝えしたように潜熱比を上げる工夫(温度を下げずに湿度を下げる)をしてみるのも一案です。本日は今朝の日経新聞の二部に2022年夏 住宅広告特集が出てましたからブログネタにと、みてみたら大手HM10社のイメージ広告と「住まいメーカー トップメッセージ」で社長の顔写真付きのお話…結びは「理想」の探求 まず展示場から新聞も必ずしもあなたのことを思って、この特集を組んでいるわけではありません…

2022年07月29日

コメント(0)

-

脱炭素大臣

おはようございます、紙太材木店の田原です。昨夜はかなりの雷鳴で、夜中に目が覚めました。今朝はそんなことはありませんが、ねっとり肌に絡みつくような空気で外の温湿計の湿度は99%。今日は終日、雨模様の予報ですが、湿度はかなり高めの一日になりそうです。さて、先日岸田首相が日本の脱炭素化を進めるために、脱炭素担当相(大臣)を新設すると表明しました。正式名称はGX(グリーントランスフォーメーション)実行推進担当相新聞予想では経済産業大臣の荻生田大臣が兼務するとか…経産大臣が兼務?と聞くと右手で火力推進左手で再エネ推進かなどと勘繰ってしまいますが、そのようなポストが設置されること自体に意味があるとプラスに考えればいいのかと。脱炭素担当大臣が新設となるといよいよ日本も炭素税かと思ってしまいますが、実際は日本でも既に導入されています。環境省資料日本での名称は温対税。現在はCO2排出量1トン当たり289円で、ほとんど払っていないような状況ですがヨーロッパでは2.000円~10.000円2030年にはカナダ、フランス、アイルランドは更にその上を予定していますし、スウェーデンでは現在でも14.400円日本のあまりの安さに驚いたかもしれませんが、CO2排出企業の原価や競争力にかかわってきますから消費者にもまわりまわって影響が出てきます。国際間の取引では日本でそんなに安い炭素税しか払ってなければ不当に原価が安くなってるはずだから、その分課税しなければ不公正だという議論も起こりかねません。国内での難しいかじ取りが予想されるわけで、経産大臣の出番と言うところでしょうか。このように世界の潮流は脱炭素に向かって流れています。CO2排出は化石燃料の使用に比例する訳で、石炭や天然ガスはもちろんそれらで発電される電気、ガソリン、軽油、灯油、都市ガスなども脱炭素の流れの中にあります。これから住まいを建てられる方は、この流れの真っただ中で家を建てることになります。20年先、30年先がどんなエネルギーを使う世界になっているか想像する必要があります。オール電化で現在年間15万の電気代であれば毎年3%電気代が上がっていくと、20年後には270.910円になります。30年後には364.080円…払えなければ暑さ、寒さを我慢?するしかありません。

2022年07月27日

コメント(0)

-

最低基準

おはようございます、紙太材木店の田原です。昨日の草刈りは(時間のある時に少しずつやっています)作業場の裏手であまり目につかない場所と言うこともあり、先延ばしにしていたのでジャングル状態。刈払機のひもタイプでは到底無理で、刃先のついた丸鋸の刃での草刈りとなりました。予想はしてましたが、疲労困憊の一日…さて、10月から断熱性能等級6と7が新設されますが、それに合わせるように長期優良住宅法も改正されます。簡単に言うと、認定の基準が引き上げられます。目的は良質な住宅が引き継がれる住宅循環システムの普及・定着。世代が代わるたびに家を建てローンを組み、生涯を通してそのローンを返済してきた日本。3世代続けて新築を建てることにお金を使ってきたら、豊かな生活などできるはずがありません。なぜそうなってしまったかと言えば耐震性や断熱性などの性能が低かったことや、誰もが結婚して子供が出来たら家を建てるものというある種の同調圧力や社会通念とでもいったものが、醸し出されていたように思います。大量生産で、安く売れる家がいい家?ぎりぎりの性能で建てられた家では、中古でその家を購入という発想は誰にも起こりません。国は何とか欧米並みの中古住宅の流通を図ろうとしているわけで、長期優良住宅の認定もその一つです。ある種のお墨付きが無ければ、購入する側にしてみれば不安しかありません。今回の改正、耐震性については今までは耐震等級2で大丈夫でしたが、耐震等級3が必須となりました。ある程度の工務店であれば、誰もが納得できる水準の耐震性です。良質な住宅が引き継がれるというのは、50年や60年以上は住み継いでもらわなければなりません。欲を言えば70年、80年でしょうか。それを担保する水準と考えます。断熱性について従来断熱性能等級4でしたが、断熱性能等級5が必須となりました。これについては疑問があります。Ua値で言えば6地域で0.6wm2K以下。等級4の時がUa値で0.87でしたからそれに比べれば随分向上したように見えますが、この数値では一冬の暖房代が6万円以上になってしまいます。(QPEX計算による)27円/1KWhで計算してますが、5年後、10年後の電気代を考えればある意味ナンセンスな基準。加えて、気密については何の制限もありません。これがどういうことを示しているかと言うとUa値についてはいきなり上げるのは、様々なところから批判が出るからこのあたりで様子を見る。基準強化は徐々に様子を見ながら・・・恐らく数年後には改正されると思われます。その他にも一次エネルギーの消費量性能の引き上げや、既存住宅の認定制度の見直しなどがあります。これらの事から見えるのは、いったん決まった義務化や基準は5年10年と言うスパンで、徐々に強化されていきます。長期優良住宅の基準はある意味、最低基準とみるべきでしょう。

2022年07月25日

コメント(0)

-

不確実な時代

おはようございます、紙太材木店の田原です。週明けからは本当の梅雨明けのようですね。ビールが美味しくいただけそうで、今から楽しみでもあります。昨日の日経新聞に「冬の電力確保へ総力戦」とありました。休止中の火力発電所6基分の電力確保を目指すとあります。先般の政府の節電要請は記憶に新しい所ですが、今年の冬は夏より電力不足が深刻と予想されるとあります。同じ紙面で欧州では節電ならぬ、「節ガス」へ緊急計画とあります。ウクライナの戦争の先は見えませんし、たとえ紛争自体が終わっても世界のエネルギー問題は戦争前には戻らず、早急に解決の目途がつくとは思えません。そんな中で四国電力や北海道電力では、相次いで燃料調整費の上限の撤廃を発表しています。昨日の四国電力の発表では今年の11月から上限の撤廃の予定で、家庭向け低圧自由プランで15%~20%約3000円/月の値上がりになるとあります。中部電力管内も時を経ずして同様の可能性があるわけで、これから家を建てようと考えている方が真っ先にすべき防衛策は、エネルギー消費の少ない家にすることですがそれには順番があります。最初に断熱性をできるだけ上げておくこと。エネルギーを使わなくても、暖かさが確保できる住まいにすること。先ずこれが最優先となります。Ua値で言えば0.3前後までは断熱性の向上に特化すべきです。これは、現在のところ投じた金額とその金額で得られるUa値の最適数値と考えられます。つまり、Ua値を上げるために必要な金額が0.3前後までは比例的に伸びていきますが、そこを過ぎると格段に伸びが悪くなります。これは現在の断熱技術の技術的な限界で、更なる伸びは将来の技術革新を待つ必要があります。例えば、厚さ5ミリのシートでクロスに張れば厚さ10cmのグラスウールと同じ断熱性のある断熱材が発明され安価に供給できるとかいうケースです。上記の数値的、性能的、金額的な根拠は、高性能な住まいを建てている工務店であれば把握していますから、予算規模に合わせてのシュミレーションもできるはずです。上記が出来て初めて、太陽光パネル。次に、蓄電池でしょうか。不確実な時代に突入した今、どんな性能の家を建てるかは住まい手のみならず、お子さん、お孫さんの世代や地域社会にも大きな影響を及ぼすことになります。パネルを含め設備機器はいつの日か交換、修理でメンテナンスが必要ですが、断熱材は一度設置すれば交換の必要はありません。

2022年07月22日

コメント(0)

-

手っ取り早く

おはようございます、紙太材木店の田原です。今朝は気温22.7度、湿度は95%の美濃地方。不快指数は72.5で暑くはありませんが、快い(こころよい)わけではありません。欧州では異常な高温で、連日イギリスやフランスの気温を報じてます。フランスのある町では42度を超えたとか。日本でも40度越えはありますが、さすがに42度は別次元…とは言いながら、以前お伝えした2100年の天気予報では名古屋は44度越え…その時の湿度までは出てませんでしたが、かなりの高さと想像できます。先ほどの22.7度で95%の湿度、不快指数は72.5ですが湿度を64%まで下げると指数は69.9になって、「快い」になります。約30%湿度を下げることになりますが、一番効率の良い除湿機はエアコンです。ただ、エアコンは気温をコントロールする機能と湿度をコントロールする機能は一体で、別々にコントロールできません。湿度を下げようとすると気温も一緒に下がります。今朝のように22.7度の場合これ以上気温は下げたくない訳で、湿度だけ下げたい。こんなケースでの湿度の下げ方があります。冷房負荷の状況にもよりますが、気温が22.7度ですからこの温度より低い設定温度にしないと、サーモオフ(活動停止状態になること)してしまいます。つまり、停止している状態になってしまいますから除湿も行われません。除湿だけしたい場合気温が22.7度なら、20度か21度くらいにしてエアコンの風量を最小にします。これはできるだけエアコンの本体の熱交換機の隙間を通る空気をゆっくり、少なくすることで、そこでたくさん結露(除湿)させることを目的としてます。エアコンで使われるエネルギーは気温をコントロールすることと湿度をコントロールすることの二つに使われますが、できるだけ顕熱比を小さくできるだけ潜熱費を大きくすることで同じエネルギーを使って、湿度コントロールに使われる比率を高めることができます。もちろん、残念ながら気温も下がりますが冷房負荷の他の要因である日射や家電などのエネルギーを上手く利用することで、気温の低下をコントロールすることができます。また、それらの利用が困難な時は、もう一台のエアコンで暖めるという手法もあります。これらの手法は住まいの性能次第のところがありますから、必ずしもどの家でも通用するわけではありません。気密や換気、断熱性など冷房負荷の状況によりますが、試してみてください。簡単に言うと寒くはしたくないけど暑くてジメジメしたのは嫌いこんな時はエアコンの設定温度を下げて、風量を絞る同時にカーテンを開けて日射を入れるでしょうか。

2022年07月20日

コメント(0)

-

耐震の佐藤、防火の安井

こんばんは紙太材木店の田原です。こんな時間の更新…すっかり遅くなってしまいました。3連休の方が大半ですが建築現場では工事が進んでいますし、一方会社の打合せコーナーではこれから家を建てる方の打合せも同時に進んでいます。住まい手の方との打合せは土日か祝日に集中します。もう少し、皆さんの休みがバラバラだといいのですが…本荘町の家、外壁の杉板張りの作業中です。梅雨が明けたはずなのに、その後の天候は雨続き。杉板張りの作業の進行具合も天候次第、雨が降れば内部の工事です。晴れた時だけ杉板張りですから、それなりの時間がかかります。本荘町は岐阜の市内ですから準防火地域ですが、きちんと対策を取れば外壁に杉板も張れますし、上の写真のように木がそのままの軒裏も可能です。耐震と言えば構造塾の佐藤さんですが、防火と言えば桜設計集団の安井さん毎年開催されていたMOKスクールでは定番の講義と言うものがあって、安井さんの防耐火の講義もその一つ。火災にはフェーズがあって火災初期火災成長期火災最盛期この三つの段階があります。このうち火災初期と火災成長期は、コンクリート造の建物も木造の建物も、耐火性能の差はあまりありません。差が出るのは火災最盛期ですが、一般には成長期で既に消火作業が始まっています。木を使ってるから火事になりやすい木を使っているから腐りやすい木造だから耐震性能が低いと言うわけではありません。住まいを科学すると木を使った住まいの可能性は大きく広がります。外壁の杉板もその一つ。50年後、100年後でも、日本に杉板がなくなることはありません。誰もが容易に更新することができます。街中の少し古い住宅の多くでは無機質で趣の無い板金、トタン張りも見られますが、これから建てられる家が子供の世代、孫の世代まで住めることを考えると杉板はサイディングよりは遥かにSDGsでお値打ちな外壁です。

2022年07月18日

コメント(0)

-

計算しないと

おはようございます、紙太材木店の田原です。今朝の美濃地方気温22.5度、湿度99%絶対湿度は17g/Kgさすがにこの湿度では、少し動けば汗が出てきます…気温が22.5度なのに少し動くだけで汗が出るのは、湿度のせいです。違う言葉で言うと潜熱(せんねつ)一方、目に見える温度は顕熱(けんねつ)二つ合わせて全熱(ぜんねつ)これらの熱はKwで表すことができます。最近は断熱性能等級4とか5、あるいは6などと表示が出てきますし、明日から連休ですからチラシにも住宅会社のものが入ります。以前は全く表示されてなかったUa値も、少しずつですが表示されるようになりました。少し勉強された方はUa値が出ていると試算してみたくなります。例えばUa値が0.51w/m2・Kなんて出ていると床、壁、天井、屋根と言った外皮の面積が280m2夏だから温度の差は外が36度、家の中を26度にすると温度差は10度と言うことは0.51w/m2・Kx280m2x10K=14281428wで大丈夫!???ホントかな?これだと、1.4Kwですむから6畳用2.2Kwのエアコンで快適に過ごせることになるけど?半かじりの実務者の中には、だから2.2Kwのエアコン1台で大丈夫です!と強弁する営業マンもいますから要注意。そうです、残念ながらUa値だけで住まいのエアコンの必要能力を出そうとしてもできません。冷房負荷(家の中を外より冷やすために取り去るべき熱)がわからないと無理でなんですね。お気づきのように、日射が入ってきたらその分暑くなります。人がいるだけで100wx人数冷蔵庫やTVは?台所の換気扇を回したら?トイレやお風呂はいつも回して換気してる!そもそも24時間換気で外の空気が入ってくる。室内干ししてるし全自動洗濯機で乾かしてるけどその水蒸気はどこへ…もちろんUa値も冷房負荷を出すには必要ですが、それだけでは全く足りていないことがわかります。うちの換気装置は全熱交換機顕熱95%、潜熱75%の交換率だから大丈夫?プリウスの公称燃費32Km/L!実際は?加えてお風呂、洗面、トイレx2は局所換気で全熱対象外。実際の交換率は、相当程度割り引いて考える必要があります。となると、家全体で熱交換されてる空気(顕熱、潜熱)も実際どれくらいになるのかも知る必要があります。住み方は人それぞれ暮らし方も人それぞれ住まいのかたちや大きさ、向きも千差万別冷房負荷も個別で計算しないとわかりません。

2022年07月15日

コメント(0)

-

80年

おはようございます、紙太材木店の田原です。今朝は快晴(5時30分現在)気温は22.5度ですが、湿度は95%不快指数は72.1(暑くない判定)この程度なら快適そのものですが、1時間もすれば気温が上がって蒸し暑く感じるでしょう。環境省 報道発表資料より動画はこちらさて、2100年の天気予報、3年ほど前に公開されたものです。今年家を新築された方は80年後ですから多くの方は亡くなっていますが、ひょっとして存命されてる方もいるかもしれません。(30歳だとすると110歳!)お子さんたちは?女性の90歳の生存割合は52.8%男性は28.1%4割くらいの方が存命ですが、80年後ですから医療技術の進歩を考えれば恐らく半数以上の方が存命となります。つまり、今年家を建てる子育て世代の方のお子さんたちの半数以上は、存命と言うことになります。もちろん、建てられた住宅も社会が必要とする家であれば残っているはずです。では、社会が必要とする家って?デザイン住宅インテリアが素敵間取りがいい動線がいいどれも個人の好みの影響が大きく、社会性とはあまり関係がありません。極論すれば求められるのは、一次エネルギー消費の少ない家耐震性の担保された家に集約されます。上記の個人の好みは、それらが出来ている上での話しとなります。住み継がれる家次の世代に残せる家お子さんやお孫さんの世代が喜んで住んでくれる家なんでそんなことしなきゃいけない?自分の家だから自分の好きにすると言っていられない時代が始まります。2025年には省エネ基準が義務化されますが、(一定の断熱基準以下の家は建てられない)順次その基準が引き上げられていくことは誰でも予想がつきます。そうでなければ、上の天気予報の通りになってしまいます。ご自分の建てる家が80年後と言わず、20年後、10年後でも必要とされる家かどうか断熱性や耐震性については、ある程度の予測がつくだけの資料や情報はネットで検索できる時代です。はっきり申し上げれば耐震等級1あるいは2025年に義務化される断熱性能等級4(2022年3月までは最高等級、しかし4月からは等級5が新設され、10月にはさら等級6.7が新設される)程度では、将来社会が必要とする家とはならないとみるべきでしょう。子供たちの世代が家を新築することで、多額のローンを背負わなくても済む時代にする必要があります。そのためには、きちんとした性能の家を建てることが求められます。

2022年07月13日

コメント(0)

-

空気を入れ替える

おはようございます、紙太材木店の田原です。湿度は95%ですが気温は23度で快晴、気持ちのいい朝です。家中の窓や建具を開けて光を入れ、風を通したくなります。高性能な家に住んでいる方は???に思われるかもしれませんが、住んでいるのは築100年を越えた土壁の日本家屋です。昨日の雨で家の中が湿気た状態なので、少しでも空気を入れ替えたくなるわけです。閉め切ってそのままにするとどうなるか?一昔前の新築の家、この時期に完成して引っ越しまで1週間とか間があれば、和室の畳にはうっすらとカビが生えてました。本格的な和室のある家は今ではほとんど建てられませんが、畳コーナーのある家はそれなりにあります。開放的な間取りで、換気が出来ている家ならそれほど気にされることはありませんし、生えたらアルコール消毒でふき取れば大丈夫です。それと、アパートやマンション、分譲住宅などで使われている畳はスタイロ畳。スタイロフォームと言う硬質な断熱材に、畳表が張り付けてあるもので防カビ剤入りですから、たぶん大丈夫(使ったことが無いので…)畳表はイグサで共通してますが、畳床と呼ばれる中身はいろんな種類があります。床全部がスタイロフォームのもの半分スタイロで残りが畳ボードと言う圧縮した紙のものや昔ながらの藁のもの全部が藁のものなど様々もちろん、素足で踏んだ時の感触も違います。全部が藁の畳の感触に慣れていると、スタイロ畳は別物と感じるはず。写真で見れば全て同じように見えますが、どれにするかはあなた次第。見た目はどれも同じでも、感触と価格はそれなりに違います。それと畳表に使われるイグサ、中国産が主流ですがもちろん国産もありますし、最近は和紙もあります。畳表の織り方も様々。使われる糸も麻か綿か。実は畳も奥が深い。畳なんてどれも同じ、ではありません。ピンからキリまであります。ピンはもちろん高級品で、価格も品質もそれに見合ったもの。キリを使えば安くなりますが、それはそれなりのものであることをお忘れなく。見た目は素人目には同じでも、全く別物と思って違いはありません。もちろんイグサの匂いや感触も異なります。

2022年07月11日

コメント(0)

-

バリアフリー

おはようございます、紙太材木店の田原です。朝のNHKではオレンジ色で晴れエリアでしたが、残念ながら雨模様の美濃地方…でも、晴れの予報なので多分大丈夫でしょう。(シナチク作りで乾燥の最中、まだ半乾き)先週の猛暑中の車の燃費は20km/Lそこそこ。いくら慎重に走ってもその程度でしたが、今週は普通に走って22km/Lを越えます。先週は外気が40度近くですから、エアコンも一生懸命働らかざるを得ません。燃費も悪くなるはずです。もちろん、家庭のエアコンも先週は重労働。希望する室内温度と外の温度の差が大きければ大きいほど、消費電力も大きくなります。さて、隈研吾さんの愛知県体育館。バリアフリー問題で議論されています。一般の住宅でも各部屋の間はバリアフリーですが、玄関からホール、アプローチから玄関、この二つの段差の解消には様々な工夫が求められます。特に玄関からホールは、靴を脱ぐという極めて日本的な習慣も影響しています。衛生的な感覚から、何らかの差を付けたいと感じる方も多くいます。諸外国のように中も外も一緒の靴であれば、玄関からホールのバリアフリーは比較的容易でしょう。ただ、今考えているのは玄関アプローチから玄関のバリアフリー。通常は地面から階段が2.3段あって、玄関ポーチとなります。でも、本当は車から降りて、そのままの高さで玄関まで行きたい、あるいは行けるような設計だととても便利で楽チン。つまり、GL(地面)と床の高さが一緒なら本当のバリアフリー。車から降りて、そのまま車いすで部屋まで行くことも可能。雨が降ったらどうするの?とか建築基準法では基礎の高さは30cm以上とか床の高さは45cm以上とかそれらをクリアした上でのバリアフリー。いいアイデアがあるんですが、誰か興味のある人はいないかなと思うこの頃。実は、この紙太材木店の南事務所が、そうなっているんですね。これを応用すれば住宅でも可能。とても便利で、楽です。

2022年07月08日

コメント(0)

-

ほぼ同じ

おじいさんの家を耐震・断熱気密改修をして、リノベーションも一つの選択肢おはようございます、紙太材木店の田原です。日曜日の雨から今日で4日。今朝は久しぶりに青空。暑くなりそうです。さて、つい最近知ったこと。税法上の減価償却期間は日本の木造住宅は22年つまりこれで税法上は資産価値ゼロこれは以前から知ってますが、じゃあアメリカは?実はアメリカも、木造住宅は27年半で税法上無価値になるということ。税制上は日本もアメリカもそんな大差はないわけで、それなのに日本の家は建てたすぐから価値が目減りし、ローンの支払いの途中で何らかの事情で売却となると、多額のローンの残債が残ってしまうケースが大半。一方、アメリカの場合きちんとメンテナンスされていれば、それほど価値が下がることはありません。従来は日本の税制に問題があると思ってましたが、全くの思い込み…住宅が年数を経てもメンテナンスをしていれば、その価値が下がらないということは資産になるということになります。戦後70年以上それを積み重ねてきた社会は、それなりのストックがあり社会インフラも充実し余裕のある豊かな生活が可能です。一方、世代が代わるたびに住宅をスクラップ&ビルドしてきた日本。お祖父さんが建て、お父さんが建て、今回は私が建てる。お祖父さんの家は空き家(土壁の家)お父さんの家もそのうち空き家(寒い、暑い、耐震性?)奥さんの実家もいつの日か空き家(同、既存不適格)自分が今度建てる家は?お子さんも独立後はどこかで土地を買って家を建てる?お父さんの世代の家が性能を担保された家でメンテナンスがきちんとできていれば、子供の世代はわざわざ35年のローンを組んで家を建てるより安く、両親の世代の家を購入してリフォームができたでしょう。ただ、過去の日本の住宅政策はある意味失敗の連続。改革のスピードも亀の歩みでした。その結果が豊かになれなかった日本。世代が代わるたびにローンと言う借金を負わされるわけですから、借金を背負わさせる罰ゲームを3世代もしてきたことになります。豊かになれるはずがありません。きちんとした家を建て次の世代に引き継ぐのが、現役世代の役割と言うことになります。それはある意味、損な役割を押してけられていることになりますが、子供たちにどんな社会を残すかは私たちの世代次第と言うことになります。住宅の場合性能(耐震、気密、断熱、換気、冷暖房システム)を担保すること自己満足ではなくその評価が、誰が見ても納得できるものであることメンテナンスの記録が履歴として残ること長期的な視点(50年以上)でメンテナンスのし易さが考慮されてることなどでしょうか。残念ながらデザインやインテリアと言った表面的なことは、あまり関係がありません。

2022年07月06日

コメント(0)

-

参加せんと

塩漬けにしたシナチクの天日干しおはようございます、紙太材木店の田原です。ようやく暑さの峠を越えたようですが、今度は台風…現場の台風養生は今日と明日の二日間、足場のネットの片寄せや仮設トイレの固定確認、資材が飛んでいかないように固定したり縛ったり等。新築中やリフォーム中の家も含めて、今日明日でしなければなりませんから猫の手も借りたい二日間です。昨日は地域の奉仕作業で、墓地とその周辺の草刈り。先週も地域を流れる小川の清掃作業でした。最近、家を新築する方で町内会への加入が減っているとか…町内の私の知人も、近所に家が建っても町内会に入らないから、どんな人だかよくわからんと言ってました。地方自治体は以前から3割自治などと言われてるように、自主財源は乏しく多くは国からの交付税で成り立っています。住民の中には、税金を払っているんだから小川や地域の公共建物周辺の草刈りなんて役所の仕事などと言われる方もいますが、自主財源の乏しい、あるいはこれから更に乏しくなる地方の自治体にとっては、地域の事はその地域に住んでいる住民でできるだけ行ってほしいのが本音。と言うより、その財源が捻りだせないのが現状。つまるところ人口が減り、税収が落ち込み、給料が上がらない日本の状況ではできることは自分達でするしかない、という将来がすぐそこにあります。住んでいる地域の環境をより良くするのは残念ながら役所ではなく、地域の住民と言うことになります。自分たちが参加して地域をより良いものにする、でしょうか。家を新築してそこに住むというのは、こんな意味合いもあります。会費がとか、持ち回りの役がとか共働き、時間がなどいろんな理由で町内会に入らないという方もいますが、参加するだけでも地域社会に貢献することになります。空き家問題や、人口減少を考えると地方での住まい手の果たす役割は大きく、選挙と同じで参加しなければ何も変わりませんし、地域がより良く、住み易い地域になることもありません。

2022年07月04日

コメント(0)

-

必要か?

おはようございます、紙太材木店の田原です。名古屋の今日の予報は40度、岐阜市も39度。今朝も6時で28度、65%・・・これではエアコンなしで寝れた人は、誰もいなかったんじゃないでしょうか。先日、断熱材メーカーのマグイゾベールの営業の方がこられました。マグイゾベール、一般の方はあまり聞いたことが無いかもしれませんが、建築関係者ならほとんどの方がご存知でしょう。ただ、親会社がサンゴバンと言うことは、意外に知らない方が多いです。サンゴバンとなるとほとんどの方はご存じありませんが、最近AGC(昔の旭硝子)のTVコマーシャルを見ることがあります。何の会社?と思ってる方も多いともいますが共にガラスの会社(他にもいろいろ作ってますが)因みにサンゴバンはフランスの会社です。営業担当者の名刺を見ると、東京本社の住所が書いてあります。東京からなの?と聞くと今年から東京本社以外の支店は全て廃止、自宅からです、とのこと。じゃあ、全国の支店経費がなくなるから断熱材は値下げできるね?と聞くと、原価が上がった分を支店廃止で吸収しましたから値段はそのままです。社長は今年から韓国人とか。外資系の企業はスピード、実行力、判断が速いですね。その話を聞いていてこれからの時代、日本の住宅で営業マンは本当に必要なの?HMにとっての生産性と言う面で見れば、営業、設計、工事とそれぞれ役割分担した方が効率が良い。お客様を集めて契約する人設計する人家の工事をする人大量生産、大量消費に対応する時代にはところてん式に流していけば、それでよかったかもしれません。しかし、住宅は今や同じものを大量に安くと考える時代ではありません。近く、4号特例は廃止され構造計算が義務付けられ省エネの確保や一次エネルギーの計算と言った専門的な知識が要求されるレベル。ツイッターなどでは、住まい手のレベルに達していない営業マンの話しも出てくるようになりました。住宅営業マンとして生き残るには、相当程度勉強してなければ住まい手に相手にしてもらえない時代と言えます。もちろん、それは地場の工務店や、設計事務所にも共通しています。その意味では、これから家を建てる方にとっては良い時代になったとも言えます。営業マン、家づくりの情報がオープンになればなるほどその必要性は低下していきます。

2022年07月01日

コメント(0)

全13件 (13件中 1-13件目)

1

-

-

- ★「片付け・お掃除・捨てる」の成果★

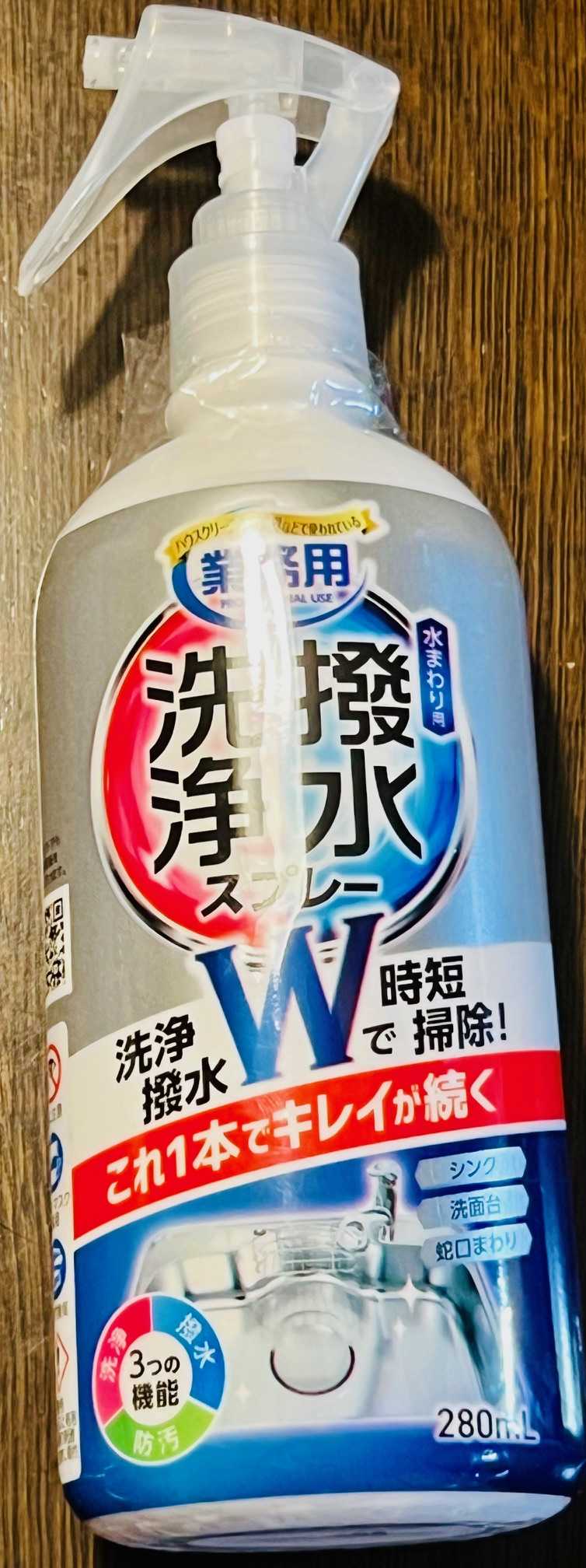

- 台所・トイレに洗浄・撥水スプレー掛…

- (2025-11-14 02:16:14)

-

-

-

- DIY

- 【DIY】法務局の書類をネット申請で…

- (2025-11-12 16:24:04)

-

-

-

- 大好き無印良品

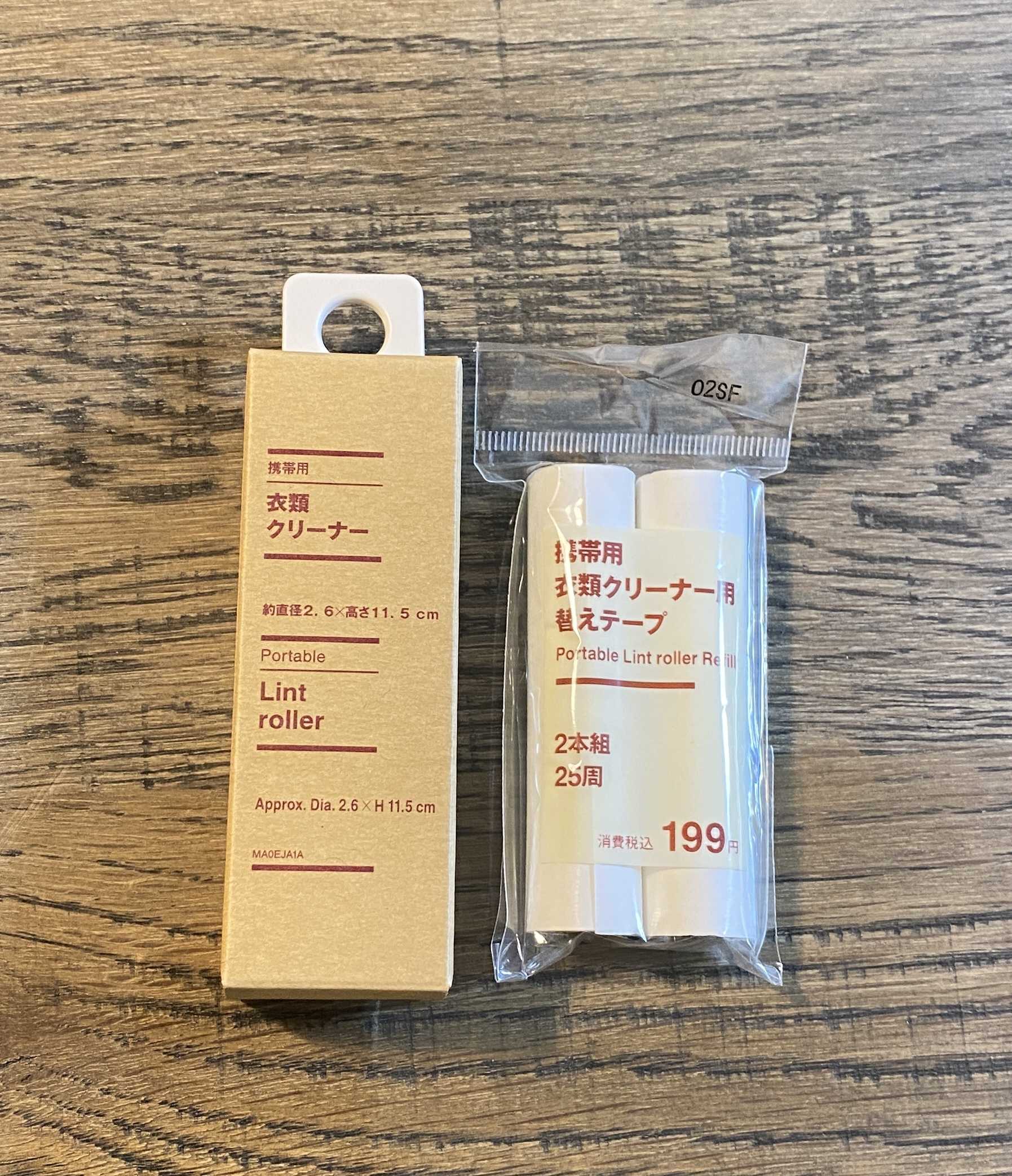

- 無印良品週間は終わったけど購入した…

- (2025-11-12 09:25:21)

-