2022年10月の記事

全13件 (13件中 1-13件目)

1

-

JAPANDI ジャパンディ

肥田瀬の家 付加断熱工事 おはようございます、紙太材木店の田原です。晴天が続いていて、工事が順調に進んで助かります。肥田瀬の家では付加断熱の工事中。10センチの厚さの断熱材を壁の外側に取り付けます。もちろん、外側だけでなく壁の中にも、12センチの厚みで断熱材が入りますから合計で22センチの断熱材の厚さになります。断熱材だけで22センチですが壁の厚さは耐力面材や防火用面材、それに外壁仕上げ材などを合わせると30センチになります。そんなにと思われるかもしれませんが、今月10月1日に新設された断熱性能等級7はこれでも少し足りません。時代は皆さんが考える以上に変化しています。今までの常識は常識ではなくなりつつあると思って、間違いはありません。ただ、誰もそんなことは教えてくれませんから自分で考える以外ありません。さて、JAPANDI(ジャパンディ)JapaneseとScandinavianを掛け合わせた造語です。日本風と北欧風が融合したインテリアのスタイルですが、日本ではあまり一般的な言葉ではありません。日本と北欧の融合と言われてもちょっとピンときませんね。解釈もいろいろあるようですが、私なりの見解です。Japandiとは二つの文化の機能美と造形美それに自然な素材の美しさの融合でそれが室内の空間デザインやインテリア家具を通して表現されたものなんだか、難しいですが乱暴に言えば日本の住まいの生活の中に北欧的なものを取り入れ融合させ一つのデザイン空間にする、でしょうか。北欧的なものは何か?シンプルで機能美、造形美を持った自然な素材で作られたモノ(食器、家具etc)でも、Japandiで画像検索するとなんだかなぁというものもいっぱいあって恐らく、人それぞれのJapndiがあるように感じます。日本にけるジャパンディと海外のジャパンディではベースが異なりますから当然、違いますが、自分の考えるジャパンディを持ってないと検索した画像の波の中で自分を見失うことにもなりかねません。ただ、日本の建築文化の中に存在する様々な要素が海外で評価されているのを見ると、日本の国内ではもっと見直されてもいいように思います。機能美や様式美、造形美自然な素材の持つ美しさを持った障子や襖、畳、あるいは無垢の白木などは洋式化された室内でも違和感なく使えますし、庭についても同じことが言えます。今後、日本でもJapndiが意識されるようになるかもしれませんが、最初に問われるのは住宅設計者のセンスでしょうか。性能もデザインも勉強することは山のようにあります。本日はこれから名古屋で、北海道建築技術協会のBISの講習です。

2022年10月31日

コメント(0)

-

順番

おはようございます、紙太材木店の田原です。朝は7.8度とすっかり秋の気配ですが、ケヤキの葉が舞うのはまだ少し先のようです。昨日は肥田瀬の家の中間検査。検査に来られた方は、建築士会でご一緒させていただいている方でした。そこで話に出たのが今設計されている住まい手の方が遮熱材のリフレテックスだけで断熱しようとしているので、それはNGと何度説明しても納得いただけないと・・・しかも100坪の家で外壁の面積は300m2ほどもあって、リフレテックスのm2当たり単価が2万円とか。住まい手がそれでいいと信じ込んでるケースで、統一教会ではありませんがある面、宗教と同じかもしれません。ただ、このケースは一般の方ですが、実務者でもいまだに建築における宗教を信じて科学しない人もいるわけです。日本でこれから家を計画されている方は、残念ながらご自分でも勉強する必要があります。さて、最近ツイッターやLINEで時々見かけるようになったのが、計画中の家が6地域でUa値0.5 C値0.5程度だけれどこれで暖かい家でしょうかと言う質問。どう答えたらいいのか困惑する設計者が多数だと思います。大げさに言えばどんな家でも、ガンガン暖房すれば暖かい家になります。お寺の本堂のようなスカスカな家でも。暖かさを維持するにはエネルギーが必要です。エネルギーはイコールお金です。つまり、暖房にいくらお金をかけるかで、暖かさは異なってきます。そうすると目でわかる暖かさの指標は、暖房費と言うことになります。尚且つ、人が暖かいと感じる温度が何度かでも、暖房費は異なります。つまり、暖かい家と言う抽象的なものをもう少し分解して考える必要があります。家中の室温を20度にした時暖房費(灯油でガスで電気で)がいくらかかる家なのか室温が20度と22度、24度では当然暖房費は異なってきます。暖かい家と自分が感じるには、どれだけの暖房代(エネルギー代)を払えばいいか一日当たり、一か月あたり、一冬当たり残念ながら、Ua値やC値だけでは判断できません。暖房費がいくらかかる家なのかは、そこに日射が豊富な家か熱交換換気をしているかも入ってきます。暖かい家(自分達家族にとって)は、暖房費の金額で変わってきますからその数字から考えるると分かりやすいです。自分達は5地域に住んでるけど冬は家中を22度で過ごしたい暖房費は一冬で2万円までにしたいそのために必要なUa値やC値自然温度差(日射取得で変わります)はどれだけか?この順番で聞いていただけると設計者は、建設予定地の周辺環境や立地条件から最適な解を求めることができます。

2022年10月28日

コメント(0)

-

行き過ぎか?

夢建築工房 街中モデルおはようございます、紙太材木店の田原です。昨日から東京に来ていますが、岐阜より寒い…昨日は新住協の理事の夢建築工房、岸野さんの街中モデルの見学と東大の福山先生の設計された安永寺の見学。今日は東大で前先生と福山先生の講義です。国は2050年のカーボンゼロ社会に向け動いています。そのための住宅性能の基準を改定したり、様々な性能向上のための補助を継続しています。この10月に改訂された断熱性能の基準は性能等級が7までありますが、7は行き過ぎと言う議論があります。等級7は5.6.7地域のUa値は0.26ですから、相当程度頑張らないと達成できません。ただ、28年後の2050年という時代を見据えた時、恐らくUa値0.26は「普通」国は最高等級を示すことで、歩むべき方向を明確にしていると言えます。同時にそれくらいまで断熱性能を上げないと、本当の意味でのZEHやカーボンゼロは達成できないと言っているわけです。国のホンネは、性能の低い家はもう建ててくれるなです。でも、そんなことは言えませんから目標基準を明確にしたり、省エネな住宅に補助を出したりしています。鳥取や山形、札幌、信州と言った地方も、省エネな家には相当程度の補助を出しています。もちろん、既存の住宅の省エネ化にも多額の補助が出ます。Ua値0.26の家を建てようとするとそれなりの価格になりますが、資金的に余裕のある方は当然として予算に制約のある方も、できるだけその数字に近づくような断熱性にしておくことをお勧めします。性能の低い家を建てて、30年後にその性能を上げようとすれば、そこには低い性能でより多く払った30年間のエネルギー代に加え、性能向上のためのリフォーム代がプラスされます。もちろん通常のメンテナンスのことも考えておく必要がありますから、生涯賃金の中で住居費と言うものの占める割合はかなり高いものになります。高性能な家であれば、その割合はトータルでは低いものになります。今回の東京出張の目的はよりエネルギーを使わない家の設計と、性能が良くても手の届く価格の家づくりの手法です。岸野さんと前先生が共同で、何やら面白い研究をしてますから乞う、ご期待であります。

2022年10月26日

コメント(0)

-

本荘町の家 完成見学会のお知らせ

おはようございます、紙太材木店の田原です。10月も最後の週になりました。朝の気温も10度を少し超えたあたりですが、寒さに体が慣れてきたようでそれほど寒いという感覚はありません。ウクライナではロシアの攻撃で100万戸以上が停電…11月、12月の気温は札幌以下と昨夜のニュースで言ってました。ウクライナでは暖房が使える地域の人は、最高設定温度は16度で過ごすとか。今の気温16度と真冬の気温16度では建物自体が冷えてますから、体感気温は相当程度下がります。真冬に室温16度で過ごせるかどうか。一日だけでも体験してみれば、ウクライナの人達の苦境が体感できるはずである。さて、暖房費が高騰してるという理由で人がいる時、いる時間だけ暖房するという考えもありますが、水回り、特に浴室などは気温を下げるとカビが発生しやすくなります。欧米で全室暖房が普通なのは部分間歇暖房では、暖房していない部屋にカビが発生することが分かっているためともいわれています。日本でも全室暖房の家を除けば、浴室にカビが生えていない家はほとんどないと言ってもいいでしょう。従来の考えでは浴室のカビの発生を抑制するには風通しが大事で、窓を開け、換気扇を回すというのがお約束でした。そこには浴室を暖かくして、カビの発生を抑制するという発想はありません。冬でも浴室を寒くすればカビは発生します。ネットで検索すると様々な浴室カビ対策が紹介されています。熱湯をかける換気する浴槽のフタをする壁や天井の水滴をワイパーでふき取るetc浴室を暖かくするというのはほとんど紹介されていません。もちろん浴室に換気乾燥暖房機を付けるというのもありますが、電気代がそれなりにします。電気の生焚きですから調べてみると1.2KW~1.3Kw/hの消費電力です。1KW30円なら3時間で100円30日で3000円、電気代が上がります。来年春には電気代が3割上がると言われてますから、結構なお値段になりますね。浴室のカビ対策お金でするか(浴室換気乾燥暖房機)家事労働でするか浴室を暖かくするという方法が一番手間いらずでお金もかかりません。それは全室暖房ですが浴室にはもう一工夫必要で、サーキュレーションファンを使います。来月見学会を開催する本荘町の家でご覧になれます。と言うことで本荘町の家の完成見学会開催日時11月5日(土)6日(日)10:00~16:00見学会のお申込み要領完全予約制HPの [予約フォーム] からお申し込みください。本荘町の家の住宅性能Q-1住宅 L-2T-3Q値:1.1w/m2・KUa値:0.29w/m2・K暖房負荷:15.2kwh/m2(QPEX)冷房負荷:19.3kwh/m2(同上)自然温度差:8.9度C値:未測定(全棟平均0.3cm2/m2)デザインは現地にてご確認ください。※感染症対策として、下記の条件にて開催いたします。・室内の入場者数の制限 ・完全入替制 ・手袋、マスク全員着用 ・入場時検温 ・体温37.5℃以上の方の入場はお断りします。

2022年10月24日

コメント(0)

-

何かの足しに…

おはようございます、紙太材木店の田原です。昨日に続き、今朝の気温は10度を下回って寒さが実感できる季節になりました。朝はコートが必要ですが、日中は半袖でも大丈夫とか。暖かさのありがたさが感じられます。気温は10度を切りましたが、円も150円を突破して下がり続けてます。英国では10%を超えるインフレで、トラス首相が辞任することになりました。インフレといいますが日本の場合はスタグフレーションの側面があり、不景気、低成長の中での資源高による物価高です。今のところは2%を少し超えたあたりですが、食料品や電気代の上昇など肌で感じる上昇率とは随分と開きがあります。政府の発表では来年3月には電気代が今より高くなり、更に20~30%上昇の可能性があるとか…その対策で全世帯に2000円給付を検討してます。低所得の世帯への給付はわかりますが、そうでない所得の多い世帯への2000円の給付は何の意味があるのかわかりません。全く無駄なお金と感じている方も多いと思います。どんな形での給付になるかわかりませんが、所得の多い世帯への給付金の予算は本来であれば自然由来のエネルギーである風力発電や太陽光パネル、それに住まいの断熱強化あるいは忘れられた感がありますが太陽熱温水器などに振り向けられるべきもの。それらに使われるのであればこの先20年以上、多くの人が恩恵を受けることができます。給付された2000円のお金の行きつく先は産油国です。それでは日本の中には何も残りません。高所得の人達は自前でパネルを設置して自己防衛できます。補助があればその人達は、それで電気代が安くなるならパネルの設置はもっと後でもいいあるいは設置しなくても大丈夫と考える可能性があります。本来設置すべき人達の意欲を間接的に削ぐことになります。アメリカでは低所得者に無償でパネルを提供するプログラムや低所得の人の売電は価格を上げるなど、様々なプログラムがあります。アメリカは補助の効果が持続する仕組みですが、日本の補助は残念ながら使い捨ての補助…政府は来年3月には電気代が20%~30%上がると言っていますが、2000円の補助は補助とは言いながら、焼け石に水。政府は当てにできませんから、自分で考えるしかありません。断熱強化とパネルの設置は必須。日射の豊富な地域は、太陽熱温水器も視野に入れる必要があります。

2022年10月21日

コメント(0)

-

新住協関西の勉強会

おはようございます、紙太材木店の田原です。昨日から大阪に来ています。新住協関西の勉強会で講師はカオル建設の衣川さん 「蒸暑地の暑さ対策」です。勉強会では毎回、会員の事例発表がありますが前回8月のアティックワークスの北側さんに続き、今回の発表は大幸総合建設の西田さんでした。二人ともレベルの高い家を建てられてます。5年前と言わず、3年前でもこれだけのレベルの家はそれほど建てられていませんでしたから、新住協関西の会員の住宅性能の進歩のスピードは驚くばかりで、今後の活躍が期待されます。新住協中部東海もうかうかしていられません。衣川さんは講義の中で、屋根や外壁の通気層の効果について強調されてました。天井断熱で小屋裏があるケースではきちんとした通気層を設置すれば小屋裏の気温を外気とおなじにまでできるもし、できていなければ通気層がきちんとした働きをしていないつまり、小屋裏の気温が施行や設計のバロメーターになるということをおっしゃってました。衣川さんはアミパネルというパネルで屋根の通気層を確保されていますが、どんな形で通気層を確保するかは設計者次第です。衣川さんが強調されたのはカタログにある通気金物をそのまま施工していればいいわけでなく、その方法でちゃんと排気しているかどうかを実際に確認することつまり、カタログにある排気量は実験室でのもの、現場では検証することが大切と言うことです。ともすれば、計算や経験だけで判断しがちになりますが、実際どうなのかは検証してみなければわからないということです。事例では棟にある換気金物とガルバの屋根の雨返しが干渉していて通気口のほとんどがふさがれた状態で、小屋裏の温度が外気より相当程度高くなっていました。これは棟換気を取り外して初めて分かったとのことです。製品のカタログをそのまま鵜呑みにせず、自分自身の頭で考え施工することの大切さがわかります。このようなケースは住宅建築ではいたるところにあるわけで、設計者や現場を管理する実務者はホントかな?出来てるのかな?と思ったら、即行動ですね。その他にもセルロースファイバーで天井断熱した家住まい手が太陽光パネルを設置したら屋根裏で結露が大量発生した事例の解説もありました。これなど、日経ホームビルダーに掲載されてましたからご存じの方も多いと思いますが、過信は禁物を地で行く事例でした。衣川さんには広島弁で2時間以上にわたり失敗も含め、数々の経験談をお聞かせいただきほんとうにありがとうございます。次回、12月の関西新住協の勉強会の講師は鎌田先生です。乞う、ご期待!

2022年10月19日

コメント(0)

-

メンテナンス

大福町の家 吹き抜け手摺おはようございます、紙太材木店の田原です。週末は打合せや土場の草刈り。空いた時間で工具のメンテや整理等、あっという間に時間が過ぎていきました。作業場では、肥田瀬の家のご夫婦が外壁に使う杉板にウッドロングエコを塗っていました。紙太材木店では住まい手の方が参加する作業も、それなりに用意してあります。希望される方には今回のように外壁に使う杉板を塗ってもらったり、無垢の床にオイルを塗ってもらったり、あるいは珪藻土を現場で塗っていただいたりしてます。住まいのメンテナンスと言うのは、メインになるのは日々の住まい手によるメンテナンスです。もちろん専門的なところはメーカーや工務店がしますが、メンテナンスは別の言葉で言えば住まいのお手入れです。この日々のお手入れのハードルを低くするのが、住まい手に参加していただく上記の作業です。一度でもしたことがある、経験があるというのは強みになります。紙太材木店では室内に使う木は、無垢のものが多いです。床や階段、手すりや窓枠巾木や廻り縁、建具など本来の木の持つ質感を大事にしています。それらのお手入れと言うとなんだか面倒、気を使わなければいけないしと引いてしまう方もいますが、特別なことは何もありません。たまにオイルを塗ってもらうくらい。塗らなくても大丈夫ですが、塗ると光沢や艶が出てきます。無垢の木には、時を経た風合いと言うものが出てきます。残念ながらそれはお金では買えません。建てた当初より5年後、10年後、20年後の方が風合いが出て、より美しく感じる。自然な無垢の木にはそんな可能性があります。もちろん、簡単なお手入れは必要です。幼いころから両親が床や手摺と言った木部にオイルを塗って(年に一回で十分)住まいを大切にしている姿を見て育てば、お子さんもその家を大切にして愛着を持ってくれるのではないでしょうか。いい材料を使って、大切にし、長持ちさせる。人生100年時代。30歳で家を建てると、70年住むことになります。時を経た風合いを得るには時間と住まい手の心持が大切です。

2022年10月17日

コメント(0)

-

サッシのおかげ

佐藤の窓 スマートウィンの搬入おはようございます、紙太材木店の田原です。昨日は肥田瀬の家の上棟。上棟と言うのは、家の骨組みになる柱や梁で家の形を組上げることです。朝一番で香川から運ばれてきたのは、佐藤の窓と言われる木製サッシ。床から2mほどの高さのある掃出しサッシが2セットで、重さは550Kg・・・この重量ですから、上棟のこの段階でレッカー車で家の中に吊り込んでおきます。幅が2.5mのものと2mのものなので、大きい方は300kg小さい方は250Kgくらいでしょうか。木製サッシと言えば、海外性のものを思い浮かべる方も多いと思います。輸入住宅が流行った頃の、マービンやアンダーセンといったダブルハングの上げ下げ窓が代表的なものでしょうか。日本のメーカーでもキマド等、それなりに木製サッシメーカーがあります。ただ、高性能な住まいで求められる断熱性やガラスの日射取得率、あるいは気密性と言った性能面では、ヨーロッパのものには敵いませんでした。それに対抗できるのが、この佐藤の窓です。開発当初はPHJの会員が採用するケースが多くありました。現在では新住協の会員も多く使用していて、紙太材木店では今回が初の採用になりました。これから更に一般の工務店にも、広がっていくと思われます。もちろん、住まいの全体的な性能があるレベル以上でなければ、ある意味宝の持ち腐れです。窓だけ良ければいいというわけではありませんが。実はこの佐藤の窓の断熱性がとてもいいので、6地域では家全体にこの窓を採用すると壁の付加断熱をそれほど厚くしなくても、パッシブハウス基準の断熱性が得られてしまいます。もちろん換気や気密は別で、あくまで断熱性だけのお話です。国の基準や制度もどんどん変わっていきますし、時代に合わせた、あるいは時代が欲するサッシや設備も出てきます。恐らくこれからも多くの変化や進化があると思われます。そんな時代の流れの中で工務店や設計者はどんな家を設計し建てるのか。また、これから新築を検討している人はどんな家を建てるのか。どこに考えの軸足を置くかで、断熱性や省エネ性、あるいは耐震性といった性能面では相当程度の差が出てきます。予算を横にらみしながらじっくり考える必要があります。肥田瀬の家Ua値0.23は佐藤の窓のおかげです。

2022年10月14日

コメント(0)

-

こりゃアカン

おはようございます、紙太材木店の田原です。今朝は13度の美濃地方。水洗いをした手が悴んで、パソコンのキーを打ち間違える朝です。昨夜は地域の活性化の会合がありました。毎月開催されますが、今回は町の住民課長をお招きしました。議題になったのはマイナンバーカード8月末で申請率は国で52.5%岐阜県で50.3%私の住んでる川辺町で53.4%9月末までの申請でマイナポイント付与されるということでしたが、12月末まで延長されました。実際、出席者20名でカードを持ってる人は半数ですからこのような会に出る人にも、それほど浸透していません。そこで感じたのは、変化を嫌う日本社会です。社会全体に従来の手法を踏襲していればよしとする風潮があって、ルールや規則、あるいは法律などを変えようとするとマスコミをはじめ、反対意見がわんさと出てなかなか変えられない社会。それが、失われた30年の根本的な原因なのではないでしょうか。かつて司馬遼太郎さんが、日本は明治維新後、日露戦争までは政治は極めて現実的なものであり、社会は様々な変化を受け入れ成長したが、日露戦争後はどこかがおかしくなっていったと言いました。戦後40年の80年代後半までの日本も様々な変化を受け入れ、経済は飛躍的な成長を遂げましたが、世界の株価の時価総額上位10社のうち7社が日本の企業になったバブルを境に、どこかがおかしくなりました。これでいいと思ってしまえば進歩や変化はありませんが、周りの環境や社会はどんどん変化していきます。気づいた時には自分だけ取り残されていることになります。ルールや規則も時代の変化に合わせて変える必要があります。いったん成功してしまうともう大丈夫と言う成功体験が、その後の変化を困難なものにしてしまいます。まさに、日本社会が内蔵する悪癖とでも言うものでしょう。100点満点のものができるまでは従来通りで行くのではなく、70点か80点で残りの20.30点は問題があるかもしれないけどそれは途中で、柔軟に対応しながら変えていくというように意識を変えていかなければ、社会は変化は遅々として進みません。建築物省エネ法が10月に改正されましたが、そこに至るまで一体どれだけの時間がかかったか…20年前は無理でも、震災直後の10年前に変わっていたなら、住宅の在り方は今とは相当異なったものになっていたはずです。社会が変化を柔軟に受け入れられるかどうかは、実は身近な生活に直結しています。この十年間に建てられた新築住宅の多くが、2025年に省エネ基準が義務化されると既存不適格住宅になります。国の基準やルールの先を見る目を自分自身で養った人は変化に対応できたと言えますが、そうでなければババを引くことになります。日本の社会は変化が遅いと分かってれば、自分自身で変わっていく以外ありません。因みに、30数年前の私の初任給は196.000円当時勤めていた会社の新卒採用を検索してみると2023年の大卒の初任給は205.000円こりゃアカン・・・

2022年10月12日

コメント(0)

-

当たり前ではない時代の終わり

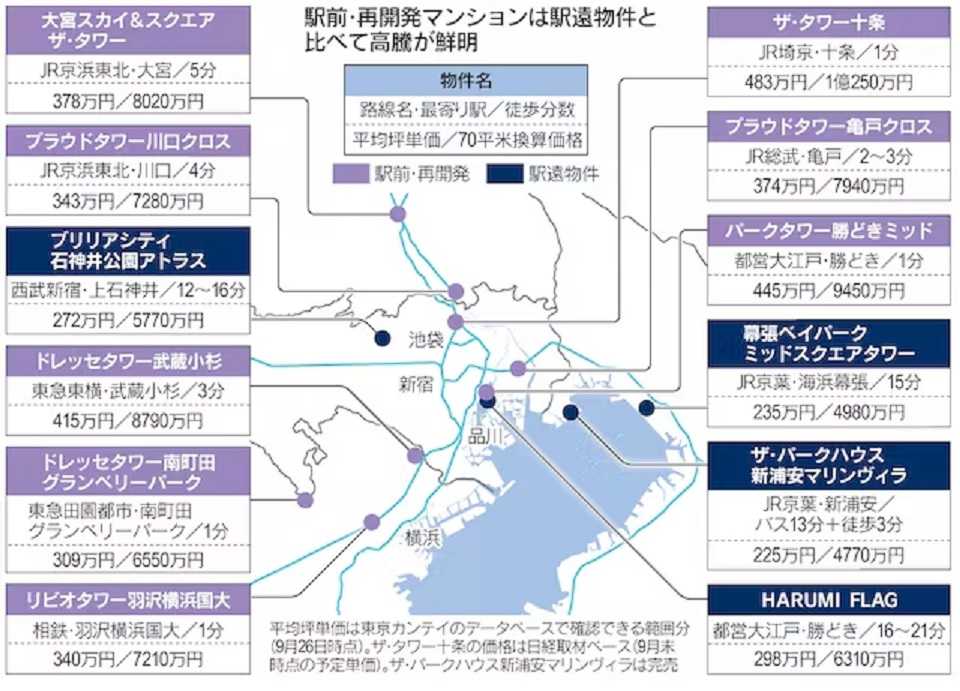

日経電子版よりおはようございます、紙太材木店の田原です。昨日は今年最後の土場の草刈り。真夏でしたら、暑さで1時間が限度。それ以上すると疲労が翌日に持ち越しますが、昨日は暑さがありませんでしたから午前中いっぱいの3.5時間。さすがに3.5時間は少しやりすぎでしたが、それでもさっぱりした、気持ちのいい土場になりました。先日、日経電子版に関東の駅近のマンションの価格が出ていました。総額もびっくりですが、坪単価にした時の金額もびっくりぽん。土地の値段がそれなりしますから、土地+建物の一戸建てよりは安いのかもしれません。ただ、マンションの場合、これに毎月の修繕積立金が加わります。国交省からはマンションンの積立金のガイドラインが出ていて1平方メートル当たり335円(小規模物件)70m2だと毎月¥23.450年間で281.400円結構な金額ですね。一戸建ての場合、今から建てられる住宅でそれなりの性能がある家の場合のメンテナンスの項目は設備機器ではトイレ、エアコン、給湯機、食洗器、コンロ(ガス、IH)、換気装置、照明器具それと、建物本体では屋根や外壁と言った外装材これらのメンテナンスは今ある機能や性能を維持するもので、性能を向上させるリフォームとは違います。断熱性を上げたり、サッシを性能をよりいいものに交換したり、あるいは耐震性を上げるといった工事は、性能向上リフォームになります。つまり、これから家を建てる方は既にある一定水準の性能を有した家であれば、メンテナンス費用を中心に毎月の積立なり、メンテナンス費を預金しておけばいいことになります。一方、新しく建てた住まいの性能のうち何かが足りない家の場合、メンテナンス費に加えて将来の性能向上リフォームの費用を見込んでおく必要があります。例えばそれは耐震性かもしれませんし、断熱性かもしれません。気密や換気、省エネの可能性もあります。なぜなら、これからの住宅は一世代だけが使用する消費財ではなく、50年.60年、あるいはもっと長期にわたって使用される社会資産だからです。どんな家を建てるのも自由と思っているかもしれませんが、耐震性に関しては既にある一定基準以下の建物は建てられません。そのことに対して、不満を言う方や、異議を申し立てる人は誰もいません。つまり、そんなのは当たり前と誰もが思っているからです。日本人の共通認識として、地震が来たらすぐ倒れるような家はダメだと誰もが思っているから。断熱性についても、2025年から義務化されます。暖房エネルギーをたくさん消費する家、温暖化ガスをたくさん出す家ではダメな時代の始まりです。断熱性についても省エネ性についても国の基準が既にあります。10年もしないうちに誰もが耐震性と同じように、ソンアノアタリマエと思うようになるでしょう。しかし、当たり前の家でなければ性能向上リフォームは必須。国は既にその方向にも動いています。なぜなら、将来性能向上リフォームを必要とする家が今も建てられていますし、既存の家の大半がそうなのですから。そんなの当たり前ではない時代の終わりにどんな家を建てるか?それによって積み立てる金額は違ってきます。

2022年10月10日

コメント(0)

-

さじ加減で?

おはようございます、紙太材木店の田原です。今朝は14.4度の美濃地方。日中も気温はあまり上がらず、肌寒い一日になりそうです。と言うことで事務所の中は少し肌寒いのでエアコンで暖房してます。少しだけ、気が咎めますが…紙太材木店では新築の家を設計するとき、住まい手の方にはQPEXで計算した全消費エネルギーの性能計算結果をお渡しします。住まいの燃費の内訳のようなもので暖房、冷房、換気、給湯、照明、家電、調理この7つの項目で、年間にどれだけのお金が必要になのかわかるようになっています。この計算で注意しなければならないのは、暖房や冷房、エコキュートのシステム効率にどんな数字を入れるか、です。どれもヒートポンプですから、システム効率が良ければそれだけ消費されるエネルギーも少なくなります。エアコンなどではカタログにAPFとして表記されていますが、多くは5を超えてますし、中には6なんてのもあります。これは年間を通したものの平均です。つまり、冬季や夏季、春秋と言った中間期では数値が異なります。冬季であれば凡そ2.0~3.4程度中間期では4.5~4.9寒冷地や地域の気候条件を考慮すると、1.5程度まで落ちる可能性もあります。QPEXでも入力時に注意書きがしてありますが、設計者としては住まい手に対して暖房費や冷房費、給湯費と言った金額はできるだけ少なく見せたい心理があります。システム効率って、自動車で言えば燃費のようなものでリッター30Km走るとカタログ表記されていてもリッター24Kmがやっと。それと同じと考えた方が、間違いはありません。QPEXで現在打ち合わせ中のUa値0.31の家で暖房や冷房、給湯のシステム効率を3と5で比較してみましょう。システム効率3の場合年間の暖房費は17.220円冷房費は19.718円給湯費は23.705円合計60.643円システム効率5の場合暖房費は10.353円冷房費は11.831円給湯費は8.688円合計30.872円ほぼ半分になります。こんなに性能のいい家ですよ、と言いたい気持ちは山々ですが、さじ加減一つで金額は大きく異なります。住まい手にどんな数字を伝えるのかは、設計者の良識と科学的思考で異なります。もちろん、暖房設定温度や冷房設定温度を何度にするかでも大きく異なります。因みに新住協ではヒートポンプ(エアコン、エコキュート)のシステム効率は3暖房設定温度は20度冷房設定温度は27度で計算するようしてますがそうしているかどうかは設計者本人に確認してみなければわかりません。

2022年10月07日

コメント(0)

-

板金巻

おはようございます、紙太材木店の田原です。昨日は半日、本荘町の家の床下。床下で作業をするのは、電気屋さんと水道屋さんと私の3人。一緒に作業するのではなくそれぞれバラバラですが、最後に私が入るので、私が床下の最終点検をする形になります。断熱材がきちんと入っているか、床下にごみは無いか等。設備作業で水道屋さんも電気屋さんも床に穴を開けますから、その切りくずが出るんですね。都度、掃除してもらいますが、人間ですから忘れもあります。夏の床下は結構涼しいんで室内作業ほど汗は出ませんが、他にも色々することがあって、半日も潜っているとそれなりに疲れます。さて、来週は肥田瀬の家の建前。明日から土台伏せですが、今週、来週の天気が気になります。大工さんは今日から、紙太材木店の作業場でパネル製作です。同時に破風や鼻隠しも加工するのですが、頭が痛いのはその価格。ピーラーという米松の目の詰まった木を使います。住まいを検討中の方などはいろんな雑誌をご覧になられてますから、伊礼さんの設計された住宅も見ていると思います。伊礼さんも破風や鼻隠しにはこの材料を使いますし、一昔前の住友林業の家の破風もピーラーでした。さて、このピーラー先日の新住協の懇親会の時、破風に何を使うかで意見が分かれました。関東勢の鈴木信弘さんや岸野浩太さんは使いたいのはやまやまだけどただでさえ土地が高いから、破風や鼻隠しは板金巻で十分。ピーラーなんて贅沢…岸野さんなどはスマホ写真でほら、これで違和感ないでしょうと迫ってきます。二人とも本音は使いたい、諦めたから自分たち側にしたい!分が悪くなったので鎌田先生に、「あの二人破風は板金巻なんて言うんですよ、先生どうですか?」先生「板金巻ではねぇ…」ピーラーの破風材料代に加工手間、それに塗装もありますから実際かなり手間がかかっています。板金巻ならそんな手間はいりませんし、コストも比較すればそれなりに抑えられます。今のところ紙太材木店ではピーラーですが、この先どうなるか…まさか岸野さんだけでなく鈴木さんも… という裏話でした。性能とは別に、コストとデザインの狭間で悩むこの頃です。

2022年10月05日

コメント(0)

-

パネルはインフレ対策

おはようございます、紙太材木店の田原です。秋晴れの気持ちのいい日が続きますが、最高気温は30度越えでちょっと暑いですね。最近は、TVで気温上昇を1.5度以内にと言い始めましたが、その原因はエネルギー消費に伴うCO2の発生。人が家に住めば暖房や冷房、給湯や照明、調理、家電、換気など様々なエネルギーが必要で、そのエネルギーが極力少なくなる家にする必要があって、国は様々な施策を打ち出しています。この1日から新しい断熱性能等級ができますが、これも温暖化に対する国の施策の一つです。世界が温暖化対策の方向に動いているだけでなく、日本も否応なくその方向に動かざるを得ません。そういう流れの中で住宅を建てる人だけでなく、住宅を設計、施工する側も社会全体がどの方向に向かっているか向かっていかなければならないかを意識する必要があります。さて、その対策で手っ取り早いのが太陽光パネルです。高性能な住宅だけでなくスカスカ住宅でも、それなりに力を発揮します。力を発揮するだけでなく、経済的なメリットがついてきます。この経済的なメリットは、現在のインフレが加わることでますます大きくなります。簡単に言うと電気代が上がれば上がるほど、現在の30円/kwhが40円、50円、60円となればなるほど、(欧州各国では既にこの値段)投資回収年数が短くなります。国の買取価格は固定されていますが、自家消費分はロハです。最初のパネル設置費が5Kwで100万円とすると、電気代が30円の時よりも40円、50円と値段が上がった電気を買わなくて済むことになります。つまり、極端に言えば電気代が1Kwhあたり100円になっても200円になってもパネルを設置していれば、その電気を買わなくて済むということです。パネルを設置していなければ、否応なくその高い電気を買わざるを得ません。昭和な頃のインフレ対策は土地を持つことでした。現金預金はインフレではお金の価値が下がりますから、どんどん目減りしていきます。昔、1000円出せば10個買えたのに今では8個しか買えない。これはお金の価値が下がってしまったから、8個しか買えません。電気に置き換えれば昔、5000円払えばひと月過ごせたのに今では20日しか過ごせない。紙太材木店の家の性能レベル(Ua値0.3前後)での試算では5Kw、100万円のパネルを載せて、約7年で投資回収ができます。試算の発電量はシビアに安全側で見てあります。実際の発電量はもっと多いのでもう少し短くなりますし、電気代が上がれば上がるほどこの投資回収年数は短くなります。計算では電気代が50円になると、5年とちょっとで回収完了です。温暖化の抑止と言う大義名分の下のパネル設置だけでなく、インフレ対策としての家計の防衛のためのパネル設置と考えると、より分かりやすいかもしれません。どっちの理由でもいいのですがこの時代、住宅の性能に関わらず設置しない選択はありませんが、性能が高ければ高いほど投資回収年数は短くなります。本音を言えばこれからの時代、低い性能の家にパネルを設置しても次の世代の負債になる可能性が高いですから、別の選択肢も考慮する必要があります。東京都のパネル設置の件でネガティブな意見もネットで上がっていますが、多くは誤解や一昔前の情報です。ご自分の脳みそで判断する以外ありません。

2022年10月03日

コメント(0)

全13件 (13件中 1-13件目)

1

-

-

- 「気になるあの商品」&「お買得商品…

- 半額!訳あり、瀬戸内レモン野菜スー…

- (2025-11-14 13:00:04)

-

-

-

- DIY

- 【DIY】法務局の書類をネット申請で…

- (2025-11-12 16:24:04)

-

-

-

- 家を建てたい!

- 鹿児島県枕崎市寿町【売地】 宅地向…

- (2025-11-14 11:22:24)

-