2022年11月の記事

全13件 (13件中 1-13件目)

1

-

いよいよカーボンプライシング(炭素税)

おはようございます、紙太材木店の田原です。雨は止んでますが、今朝の気温は15.4度の美濃地方。なんだか、生暖かく感じます。子供のころの記憶で、11月の30日に雪が降った覚えがあります。自分の誕生日に近かったことと、11月に雪が…と言うことで覚えているのですが、気象庁のデータで調べてみると1970年の11月30日に岐阜市で雪が降ってます。岐阜県の場合記録されてる気象データは、岐阜市と高山市では1872年以降のデータがありますが、その他の都市は1976年以降しかないんですね。その日は雪で岐阜市の最低気温はマイナス0.5度、最高気温は3.0度。前日29日の夜は大雪、30日が雪となっています。同じ日の高山市は最低気温はマイナス4.0度最高気温はマイナス2.2度1970年と言えば大阪万国博が開かれた年ですが、今朝の気温と比べると隔世の感があります。とはいっても既に季節は冬。明日から気温がぐっと下がるようですですから、暖かくしましょう。さて、先週から大手の電力会社の電気代値上げの申請が止まりません。昨日は沖縄電力が来年春からの家庭向け電気料金の値上げ申請をしましたが、39%の値上げ申請です。沖縄は火力発電しかありませんし、石炭を主力にしていたためこれだけの値上げ申請となったとあります。標準的な家庭で月に3500円ほどのアップですが、これはガスも使用しているとした家庭をモデルにしているので、オール電化の場合はもっと金額は高くなります。来年春から秋にかけて電気代の補助がありますが、抜本的な対策にはなっていません。月に3000円と言う金額は、住宅ローンで100万円余分に借りることで上がる返済金額とほぼ同じです。100万あれば5Kwhほどの太陽光パネルを設置できます。これだけ電気代が上がると、自家消費分と売電で5.6年で元が取れます。電気は毎年値上がりしていくサブスクリプションのようなものと考えると、分かりやすいかもしれません。しかも必ず使わなければならず、金額も上がっていくもの。元が取れるというのは設置に要した費用(100万)を設置したことで得られる利益(自家消費による買わなくて済んだ電気代と売電による電気代の合計)で割るとそれが5.6年しかかかりません、と言う意味です。太陽光パネルは設置しないことによるデメリットが、とても大きな時代になりました。昨夜のニュースで政府がカーボンプライシング導入の制度案を了承したとありました。カタカナ言葉でなんとなくわかったようなわからないような言葉ですが、はっきり言えば炭素税。二酸化炭素出すなら税金を払わすでというもの。企業にと言ってますが、負担するのはもちろん最終消費者である皆さん。頭を使って自己防衛するしかありません。来年30%上がれば当分上がらないと考えるのは、この10年の電気代の上昇を見れば幻想であることがわかります。

2022年11月30日

コメント(0)

-

薪ストーブの代わりに

おはようございます、紙太材木店の田原です。週末は打合せが入りますが、朝一番で会長農園の伸びすぎた枝の枝打ち。アーモンドやクルミ、銀杏(ぎんなん)、カボス等、実のなる木が大半。敷地をはみ出して道路まで枝が出ているのもあって、以前から気になっていました。忙しい時に限ってやりたくなります…SHINDAIWAの小型チェーンソーはバーのサイズが20センチほどで、薪ストーブ用の薪を作る時に使うハスクバーナーの半分の長さ。片手でも扱えるほどの小型のチェーンソーで重さも2.3キロと、ハスクの5.5キロの半分以下なので扱いはとても楽チン。(もちろん片手使いはNG)以前、中部電力の人が電線に接触しそうな竹を切りに来た時に使っていたのを見ての購入ですが、プロが使っているものは使いやすくて手入れも楽と、改めて感じた次第。新築では高性能な住まいを建てているので一部の例外を除いて薪ストーブを設置することはありませんが、改修工事では設置するケースが間々あります。家全体ではなくそれなりに広い範囲であるとか、古い家で全面改修だけれど家がとても大きく、以前の佇まいや間取りしつらえはそのままにしたいケース。あるいは薪ストーブに以前からあこがれていてどうしても設置したいケースなど。エアコンなど他の暖房機に比べて圧倒的な火力なので、少々の隙間や、断熱材の少ない家あるいはログハウスのようにそもそも断熱材自体が入っていない家でも暖かくなってしまいます。薪がふんだんに手に入る環境で、集める時間と薪づくりができそれ自体を楽しみにできる方、ワイルドな生活を趣味にされてる方しかお勧めできませんが、既に家を建ててしまっていてしかもそれほど性能の高くない家で寒い思いをしているあるいは暖房費が気になっているエアコンだけでは暖房できないそこにはまだ30年、あるいは40年以上住むそんな方は40年間の暖房費に加え寒い思いvs薪ストーブの設置費用を考えてみてもいいかもしれません。もっとも、薪ストーブが設置できる環境のある人は限られてきます。都心部で経済的に余裕のある方はピーエスさんの輻射暖房という手もあります。

2022年11月28日

コメント(0)

-

あちらを立てればこちらが

おはようございます、紙太材木店の田原です。今朝は5.7度の美濃地方。日中は日差しもあってそれなりに暖かいからか、ケヤキの葉の落ち方が遅いような気がします。急に寒くなってドカッと落ちるよりはいいのかもしれませんが…さて、先日の次世代住宅ステップアップ研修。講師の飯塚豊さんからお聞きした話しの中で、チラッと可変調湿シートの話しがありました。飯塚さんが可変調湿シート?なんて、思わないでください。10年ほど前から、夏型結露ということが言われ始めました。防湿シートを室内側に貼るとエアコンで冷やされた室内側の温度が下がるので、シートを挟んだ壁の外側で結露が生じるというものです。物理的な設定条件が揃えばもちろん結露する訳で、例えば36度60%の空気は24度で結露します。エアコンで室内をガンガンに冷やせば室温は24度くらいになりますが、壁の構造は複雑ですから質量のある12mmのプラスターボードの壁の裏面が24度にならないと結露は生じません。対策を取ってない小屋裏エアコンは可能性ありでしょう。実務者の間での夏型結露に対する一般的な見解は、夏型結露が生じてもそれは短時間で発生する条件の頻度も少ないことやたとえ発生しても夏の外気温が高いため建物に影響を与える前に蒸発すると言うものです。実務者の対応は二つに分かれます。たとえ少なくても結露の可能性があるのなら、対策を取るというもの。もう一つは上記の前提なら対策の必要はないというもので、高性能な住宅を建てている実務者でも対応は分かれます。どちらにするかは設計者と住まい手の考え方次第です。今回の飯塚さんのお話は、可変調湿シートにした時の話。可変調湿シートは冬は水蒸気が室内から壁の中に移動するのを妨げ、夏は壁の中の水蒸気が結露しないように室内に通してあげるというもの。なので、夏の室内はエアコンで除湿しても水蒸気は壁からどんどん入ってくる。・・・・・1種の全熱で潜熱を交換しエアコンで除湿していても、壁から水蒸気が入ってきて湿度がなかなか下がらない。お付き合いのある工務店は可変調湿度シートは止めて、従来の気密シートに戻したというお話し。正解と言うものは今のところありません。どうするかどう判断するかは自分で考える以外ありません。紙太材木店はいまのところ従来の気密シートです。

2022年11月25日

コメント(0)

-

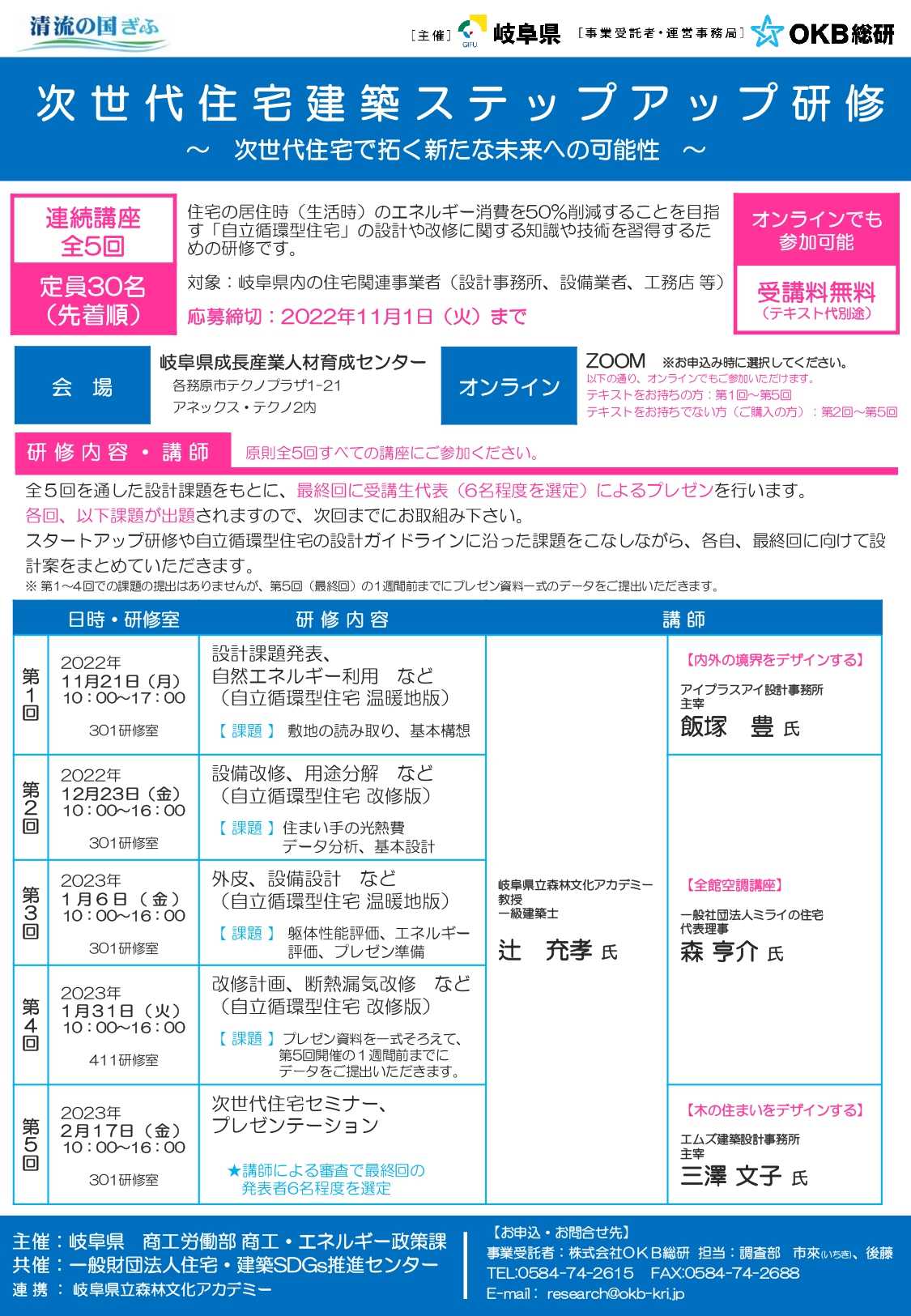

超難問

おはようございます、紙太材木店の田原です。今日は一日雨模様、一雨ごとに寒くなっていくようです。週明けの月曜日は次世代住宅建築ステップアップ研修。第一回目の講義は午前中は森林文化アカデミーの辻先生午後は建築家の飯塚豊さん実はこの研修、実際の建築予定者のプランを作成し5回目の講義で本人と先生方の前でそのプレゼンをするというもの。建設地も予算も決まってます。しかも5回目は〇〇の三澤文子氏現在は休講中ですが、MOKスクールを主宰されていて実は私も何年もお世話になっています。森林文化アカデミーで開かれた住宅医の検定会では、発表後の質疑でコテンパンに…もとい、冷や汗をかきながら答えた覚えが…スタートアップではなく、ステップアップの研修なので、研修内容もそれなりに高度でスピードも求められます。受講者の顔ぶれを見ると2回目からの講師の森さんがなぜだか受けていたり、PHJの鎌倉さんカネコの加藤さん全館空調設計講座を一緒に受けたコーリュウの酒井さんetc皆さん、普段から高性能な家を建ててる人たち。飯塚さんからは設計手法森さんからは空調三澤先生からは架構や空間の心地よさ性能とデザインのバランスが求められる研修になります。2月が最終ですが、どんなプランができるか出来上がってくるか楽しみな研修です。ps実は辻先生も飯塚さんも森さんも以前から知っていて皆さん優しい人柄。5回目の三澤先生が私にとって超難問…

2022年11月23日

コメント(0)

-

下から

おはようございます、紙太材木店の田原です。COP27がようやく閉会しました。途上国への支援基金の創設で合意できたようです。「損失と損害」に対する補償はお金が絡んでくることですからそんなに簡単には合意できませんし、具体的なことは来年のCOP28ですから、時間稼ぎ的な合意になるのも止むを得ません。ただ、世界では「損失と損害」に対する補償なんてところまで来ている温暖化対策日本も補償する側にいるわけで、出すお金はできるだけ少なくしたい思惑も…他国に補償するお金があるのなら国内での対策は予算を付けてもっと推し進めるべき、と言う議論も出てくることが予想されます。つまり、日本の住宅の温暖化対策は今以上に加速していく状況がどんどん作られていると言うことになります。今年の9月30日まで断熱性能の最高等級だった等級4。10月1日には真ん中の下から4番目になり下がっています。成績が地域の中学で1番だったのがより広い世界の高校へ入ったら真ん中だった、というケースと同じ。自分の家の実力(性能)がより広い世界から見たら何番目か?水平軸(日本、中国、EU、米国、韓国)で見ることも大切ですが、時間軸(過去、現在、未来)で見ることも求められる時代です。25年に義務化される等級4レベルは、水平軸でも時間軸でも下から数えたらすぐです。

2022年11月21日

コメント(0)

-

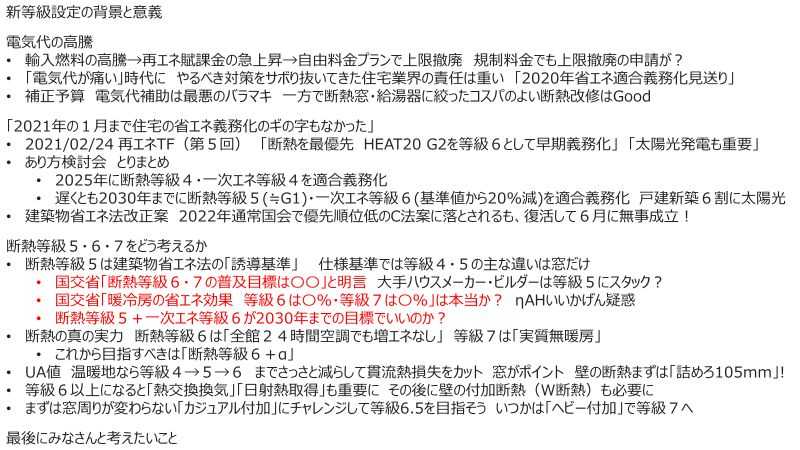

前先生のメモ 6+α

おはようございます、紙太材木店の田原です。今朝は放射冷却で冷えて6度台の美濃地方。飛騨地方では2.3日前に、初雪だったとか。気温は下がり、電気代は上がる冬がすぐそこです。さて、昨日の前先生のFBに公開されていた断熱性能等級新設の背景と意義のメモ「電気代が痛い時代」にやるべきことをサボり抜いてきた住宅業界の責任は重いもちろん、住宅業界だけでなく国交省も同罪です。日本人は農耕民族。同調圧力も右へ倣えも普通のことです。何か変わったことをしようとすれば、出る杭は打たれる社会。ある意味、分かっていても変えられない社会とも言えます。国交省の役人も住宅業界のサラリーマンも同じです。さて、そんな責任がと今から言っても、どうなるものでもありません。メモには遅くても、2030年に断熱性能等級5が義務化とあります。2025年に義務化されるのは等級4仲間内では等級5を義務化するのに5年もかけない、かけている余裕はないと言う見方が一般的。エジプトで開催されているCOP27はどこか遠い国での何かの会議くらいにしか報道されませんが、これから家を建てるかどうか検討されている方には、とても重要な会議です。国内の住宅のエネルギー排出に関する法整備や方針。国際社会での温暖化対策の動きを見れば、相当慎重に住宅の性能を考える必要があります。そうなるとどこまで断熱性能を上げればいいか分からないという話がありますが、前先生のメモにはこれから目指すべきは「断熱性能等級6+α」とあります。これを目指す以外ありません。できなければ30年を切った2050年には、それなりの生活が待っています。それなりの生活がどうなるかは、自分自身の想像力を働かせてみれば分かります。エネルギー価格は毎年3%上昇、あなたの給料は?上昇、炭素税の導入、年金受給年齢の引き上げetc・・・.6+α+パネルでしょうか。

2022年11月18日

コメント(0)

-

これが問題

おはようございます、紙太材木店の田原です。快晴ですが毎朝10度を下回っています。日中はそれなりに暖かいので暖房することはありませんが、朝晩は暖房が欲しくなる気温です。事務所も夜に暖房していれば朝は暖かいですが、夜、それほど寒くないと油断して暖房しませんから、朝には建物が冷えて暖房が欲しくなります。ただ、建物が冷えているので薪ストーブに火を入れても、そんなにすぐには暖かくなってくれません。これからの時期、自分だけでなく建物も暖かくしてあげると、両方暖かくなります。暖房や断熱は家を温めるためのもの。結果的に自分も暖かくなる、ということになります。新建ハウジングの最新号に松尾和也さんがエコハウス設計メソッドを、月に一回連載しています。今月は断熱性とトータルコストの関係。簡単に言うと住まいの建設費と燃費の合計を断熱性の違いで表したもので、50年先までのトータルのコストを比較しています。別の言葉で言えば住まいの初期投資とランニングコスト。断熱性はH28基準のほか、G1からG3までの4つの比較。いくつかグラフがありますが、電気代が40円/kWhで年率2%上昇のグラフでは28年後にG3が最安値になります。スタートラインである建設費がいくらかで変わりますが、ランニングコストの勾配は性能に比例して同じです。でもG3が28年で最安になるのは驚きですね。感覚的には40年くらいと思ってましたが、当てにならないものだと再確認した次第。このH28年、G1~G3比較のグラフを作ってみると、新築の生涯コストが性能によって比較できますから、新築検討者にはいい資料になります。G3となると今の仕様に少し手を加えれば可能ですから、選択肢の一つとして住まい手の方に提案できますが、課題は初期投資である建設費。これをいかに小さくするか?これが問題・・・

2022年11月16日

コメント(0)

-

お勧めの

こんばんは紙太材木店の田原です。こんな遅い時間の更新となりましたm(__)m先日、肥田瀬の家でスマートウィン、佐藤の窓を取り付けました。新住協の佐藤の窓設置研修会と言うことで、中部東海の会員向けの研修の一環で設置のお手伝いをしていただきました。遠くは富山からの参加もあり、総勢15名ほど。一般の方にはまだ馴染みのない佐藤の窓。日本の国内で制作される木製のサッシで、世界に通用するハイレベルなサッシです。特徴はいろいろありますが、一般の方に知っていただきたいのはその断熱性と日射取得率の高さ。ガラスは断熱性が高ければ日射取得が低くなり、またその逆に日射取得が高ければ断熱性が低くなってしまいます。それが両立してるんですね。その断熱性はリクシルが数年前に出したレガリスという5層サッシと同程度です。Ug値は0.53、日射取得率も0.57最新のQPEXにも、既にサッシ選択の中にスマートウインが入っています。でもこの数字を聞いても、???と感じる方が大半。冬季でも日射の豊富な美濃地方ではお勧めのサッシ。どんなサッシかどれほどの効果があるか体感していただけると、一番わかりやすいですね。もちろん、デザインも実際見てみなければわかりません。少し先ですが住まい手の方の了承が得られ次第計画してみようと思いますので、興味のある方はブログをお見逃しなく。

2022年11月14日

コメント(0)

-

北九州市も

おはようございます、紙太材木店の田原です。毎日のようにケヤキの葉が落ちます。土場のケヤキの下は葉っぱの絨毯状態…事務所の前はそんなわけにはいきませんから、毎日掃き掃除をすることになります。この季節ならでは。新建ハウジングという業界向けの情報誌がありますが、最新号によると北九州市が住宅の独自の省エネ基準を設定するようです。健康省エネ住宅推奨基準というもので、断熱性能等級ではこの10月から新たに施行されている等級6と7の間です。等級6がUa値で0.46等級7が0.26北九州市の健康省エネ住宅基準はUa値で0.4前後等級は間を取って6.5と言われているレベルです。鳥取や山形、長野のように県レベルでの省エネ住宅の推奨基準は既にありますが、市レベルでは札幌を除けば初めてではないでしょうか。東京都や京都市、横浜市などでは太陽光パネルの設置に積極的です。北九州市のような大都市で、省エネ基準住宅の推奨基準の設定の動きが出てくる時代。恐らく、今後も地方行政レベルでこの動きが加速すると思われます。欧州の多くの国では、新しく建てられる住宅には高い省エネレベルを求め、同時に既存の住宅の改修には多くの補助金を出す政策をとっています。これにより20年30年と言うスパンで見ると、性能のより良い家がより多く社会に残っていくことになります。地方行政レベルがこのような推奨基準を設定する理由は、温暖化防止と言うのもありますが、この推奨基準以下の住宅は出来れば建てないでくださいね。これ以下では将来断熱改修しようとしても、高額なコストがかかってしまいます。そうすると、誰もその家を購入して改修して、住もうとする人がいなくなって空き家になってしまいます。現状でも性能の低い、どうしようもない家が空き家になって困ってます。できるだけ、将来空き家にならない家を建ててくださいね。と言うことで作られている住宅の健康省エネ推奨基準。これくらいのレベルの住宅が推奨基準ですよと言うのが、今後マスコミやSNSで頻繁に目にするようになるでしょう。日本の未来、将来、子供たちのためにはとてもいいこと。新築住宅では数年後には、断熱性能等級6.5や7が当たり前の時代になるはず。なってもらわなければ日本の将来は暗いものに。土地まで購入して新たに性能の低い家を建てるくらいなら、中古のそれなりの性能の家を購入し改修した方が、トータルなコストは相当程度お値打ちになります。今なら、まだその動きは一部の人しか知られてませんが、先を見る目のある人は既にそうしています。何が何でも新築性能が低くても新築そんな時代の終焉が始まってます。

2022年11月11日

コメント(0)

-

賦課金が

おはようございます、紙太材木店の田原です。今朝は6.5度の美濃地方、寒さが実感できる朝になりました。COP27がエジプトで開催されています。脱炭素、温暖化防止は喫緊の課題で、動きの遅い日本でも徐々に変化が見られます。ただ、ウクライナの戦争の影響があり、エネルギー資源が高騰している関係から難しいかじ取りが求められます。実は来年23年度の税制改正では日本でも炭素税が導入予定でしたが、日経新聞によると先送りが決まったようです。でも、ちょっと安心と思ったら大間違い。その代わりが電気料金に上乗せする賦課金。代替案としてこれを上げる案が出ているとか。欧州などでは既に炭素税が普及してますから日本も遅かれ早かれ、炭素税の導入は必至です。世界の潮流はいかに温暖化ガスを出さないかCo2を出さないか化石エネルギーの消費を抑えるか一般企業や外食チェーンなどではプラスチックを使わない、あるいは使用量を削減する。梱包材を小さくしたり無くしたりと、身近なところでもその動きは出ています。家庭で使うエネルギーの半分は給湯と冷暖房この二つで50%を越えます。住まいの性能を上げることと、太陽光パネルを設置することで、相当程度これが削減できます。炭素税や賦課金は使用した分に比例して増えますからそもそもの使用量を抑えれば、その分少なくて済みます。性能アップやパネル設置で温暖化の防止に参加していることにもなりますし、次の世代の子供たちへの遺産にもすることができます。20年後、30年後、今家を建てた人達が50代、60代になった2050年には、世界は今より良くなっていると信じたいしそうしなければならないはず。そのためにはきちんとした性能の家を建てておく必要があります。異常気象でパキスタンでは国土の3分の一が冠水温暖化で雨量が50%~75%も増加したとか異常気象はパキスタンだけで起こるわけではなく、日本でも雨の降り方が以前と違うのは多くの方が感じるところ。何をすべきで何ができるか家を建てる時に少しだけでも考えてください。1000人の人が1万人の人が10万人の人が給湯や冷暖房エネルギーの使用が半分の家を建てたら、それが10年、20年と続いたら、それはそれで地域や日本だけでなく世界に大きな貢献をしたことになります。

2022年11月09日

コメント(0)

-

暖房無しで

おはようございます、紙太材木店の田原です。今朝は6.8度と秋も深まってきましたが、立冬なんですね。季節の感覚が年々ずれているように感じます。昨日は信長まつり一色の岐阜市でしたが、完成見学会は滞りなく開くことができました。本荘町の家前日の夕方5時に戸締りをした時が24.8度上の写真は翌日、日曜の朝8時半の気温です。岐阜市の昨日の最低気温は7.9度でした。もちろん暖房しているわけではありません。日射を利用することと高い断熱性や気密性があれば、気温が10度を下回ってもエアコン暖房なしでこの温熱環境を作ることができます。昨今の電気代の高騰や懸念されるインフレを考えると5年、10年、20年と期間が長くなるほど住まいの性能の差で設計力の差で生活費には大きな違いが生まれます。ただ、日中は逆に日射の制御が必要で、何もしなければオーバーヒートで暑くなります。さて、昨日の日経新聞の一面は増え続ける住宅ローンの膨張についてでした。日本もアメリカも住宅ローンの残高が増えてます。アメリカが住宅ローンの負債以上に住宅の資産価値が上がり続けているのと対照に、日本の住宅の資産価値は伸び悩んでいるとあります。住宅が資産として通用するアメリカと消費財になっている日本木造住宅の税制上の償却年数はアメリカも日本もそれほど変わりません。しかし、住宅の資産価値は大きく変わります。理由の一つが、アメリカでは住宅の物件価値を細かく精査して融資をするのに対し、日本は個人の収入を重点に融資しているためとあります。どんな家を建てようと、収入がある世帯なら融資する日本の銀行。誰が建てようと、建てられる家の価値に合った融資をするアメリカの銀行。加えて欧米では新規宅地の開発はかなり規制され、住宅地や田園地帯は厳格に分けられますが日本ではミニ開発の建売などはあちらに6戸、こちらに4戸など市街化調整区域はあってもある意味建て放題。上水道、下水道の延長距離は、人口が減っても伸びています。将来、それらの維持が困難になることは、目に見えてますが誰も口に出しません。行政は寝ている子を起こさないよう静かにそっと、マスタープランを作ってます。日本でどこに、どんな性能の家を建てるかはこれから家を建てる方にとっては必須の検討事項です。30代で家を建て60代の時、その家に資産価値があるかないか。無ければそれはお子さんや、地域にとっての負債と言うことになります。日本でも「リバースモーゲージ」と言って住まいを担保にお金を借りて死後にその家を売却して返す制度が徐々に出てきてますが、その制度が利用できるか否かは建てる家の性能次第。30年後は当たり前のそんな時代が、すぐそこに来ています。国は何もしてくれませんし、誰かが助けてくれるわけでもありません。ネットやyouTubeに答えがあるわけでもありません。自分自身の頭で考え、自己防衛する以外ありません。

2022年11月07日

コメント(0)

-

佐藤の窓、取り付け勉強会

おはようございます、紙太材木店の田原です。快晴が続きますが放射冷却は穏やかで、今朝は10度を超えています。週末は本荘町の家の完成見学会ですが、信長まつりと被ってました・・・まつりのルートは岐阜駅から北へ向かいますが、ルートを横切る東西の道は通行止め。会場は岐阜駅から西に一駅ほどの近さですから影響は必至。キムタクの経済波及効果は39億、岐阜のホテルはどこも満室とか。キムタクより紙太材木店を選んでいただいた皆様に、心より御礼を申し上げます。混雑が予想されますので時間に余裕を持ってお越しください。さて、佐藤の窓。高性能な国産木製サッシで、工務店仲間にも徐々にその良さが広がってます。断熱性と日射取得を両立させた窓と言えば、なんとなくイメージしていただけると思います。上の写真は建前時にレッカーで室内に搬入した時の様子です。付加断熱工事が先行してましたから実はまだ、そのまま置いてあります。その取り付けを来週8日するのですが、佐藤さんに設置に何人必要か確認すると重量があるので6人程度必要とのこと。先日の新住協関西支部の勉会の時に清水さんのダイシンビルドも取り付け予定と聞いたのでどうするのか聞いたところ、新住協関西の現場研修会ということで「佐藤の窓、取り付け勉強会」を開催して皆に手伝ってもらう予定とか。関西の人はこういうことが上手ですね。ということで、来週8日の設置には新住協中部東海の仲間に集まってもらい、佐藤さんによる「佐藤の窓、現場取り付け勉強会」となりました。重さは350キロと250キロの2セット。8人ほど集まれば楽に取り付けられそうです。佐藤の窓(スマートウィン)他の国産木製サッシと比較して優位な断熱性と気密性、それに日射取得があります。価格的にも同水準かそれ以下ですから、今後多くの工務店で使われることが予想されますし、一般のこれから家を建てられる方にも知るれていくことになるでしょう。建築の計画をされている方で南面に大開口を計画されている方は、佐藤の窓を設置したケースでの日射取得やUa値、年間暖房負荷と言った数値を設計者に聞いてみてください。予算に会えば設置の検討しても損はありません。

2022年11月04日

コメント(0)

-

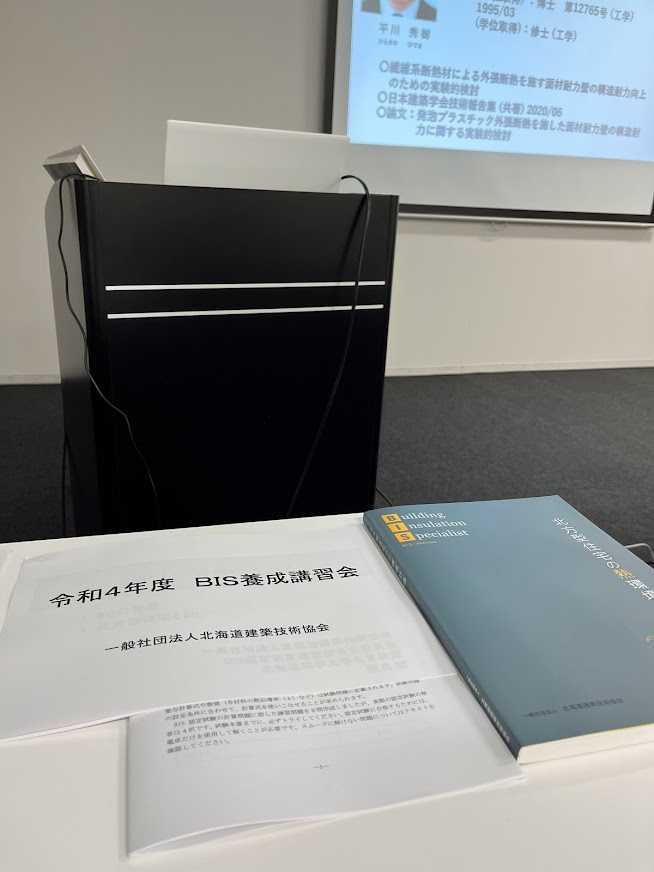

BIS講習のあとが

おはようございます、紙太材木店の田原です。今朝は快晴の美濃地方。昨日の雨が嘘のようにすっきりと晴れ上がってます。週明けのBIS講習は中身の濃いものでした。何の略かと言うと「断熱施工技術者」でBuildingInslationSpecialist北海道や東北の実務者には知られた資格で、北海道建築技術協会が認定します。北海道で住宅の断熱化などで補助を受けようとすると、この資格者の関与が必須になります。内地(東北以南)では一般の方はもとより実務者にもほとんど知られていませんが、ここ数年、本州でもこの資格の講習が開かれるようになりました。昨年、佐藤工務店さんなどの尽力で大宮で開かれましたが都合がつかず断念。それが今年は名古屋だけでなく、大阪や福岡でも開催されました。名古屋開催はミライの住宅の森さんや林さんの尽力によるもので、50名弱の方が受講しました。住宅性能表示制度の改定で10月から断熱性能等級6.7が新設されましたが、そんなの必要ないよと言う話が巷間あります。一昔前、ペアガラスが出始めた時も付加断熱トリプルサッシ気密シート耐震等級2.3熱交換換気樹脂サッシ、太陽光パネルetc当初は、あるいは今でも、そこまでは必要ないよ・・・国がなぜ、内地(東北以南)の温暖地と言われる地域で断熱性能等級6や7を作ったのか?北海道より暖かいからそんなの関係ない、訳ではありません。世界共通の認識として健康性を維持していくためには、冬季の室内の温度を18度以下にはしないというものがあります。同時にそれは、より少ないエネルギーで全部屋の温度を18度以下にしないことを意味します。そのためには断熱性を上げることは必須ですが、断熱材だけで済むわけではありません。そこには換気や気密、暖房手法等、様々な知見や知識が必要になります。講習のテキストを見ると、内地で常識のように使われている部材がNGであったりと、受講して初めて知ることも多くありました。実は講習終了後に懇親会があったのですが、受講者だけでなくツイッターやクラブハウス、インスタなどで情報発信をしている住まい手の方も何人か来られて一緒に盛り上がりました。既に家を建てられた方今現在工務店と打ち合わせ中の方これから検討される方等などから貴重な話を聞くことができました。今回のBISの認定試験が12月1日にありますが、次回試験の後にも集まりましょうということでお開きになりましたが、今から楽しみです。

2022年11月02日

コメント(0)

全13件 (13件中 1-13件目)

1