2023年11月の記事

全13件 (13件中 1-13件目)

1

-

杉を使う

おはようございます紙太材木店の田原です。今週後半は寒くなるようで飛騨地方は雪マーク。美濃地方も北は雪のエリア、私の住んでる辺りはその境目…雪となるか雨となるか車のタイヤをスタッドレスにする日も近そうです。さて、昨日は午後から1時間ほどかけて、奥美濃地方へ行ってきました。杉材を見に行くためです。岐阜県には大きな川が三つあります。木曽川、長良川、揖斐川です。木材の運搬は川に流していかだに組んで運んで行ったわけですが木曽川水系(飛騨川含む)では桧が主流。長良川、揖斐川は杉。自ずとその水系の周辺で建てられる家で使われる木も、同様になります。(参照:住宅医コラム2021年10月8日)私の住んでいる地域は飛騨川水系で桧。一般には東濃檜として流通しています。住宅建築で使われる木は大きく分けて二つあって、構造材と造作材に分かれます。紙太材木店でも構造に使う木は桧が主流ですが造作で使う木は、例えば窓枠であるとか建具やドアの枠に使われる木には積層材を使ってきました。積層材と言うのは幅が2~3センチほどの木材を寄木のように集めて一枚の板にするものです。大きなものはCLT(直交集積板)と呼ばれます。メリットは強度と材の変形安定性で、無垢材は薄く幅が広ければ反りやすくなります。それに長尺材を木どりした後に残る短辺の木材も余すところなく使えることです。従来はこの造作材に米栂の積層材を使ってきましたが大垣の家からドアや建具の枠を杉の無垢材に変えています。今回はその杉板を製材している製材所に行ってきました。杉の赤身で目の詰まったいい材です。杉は桧に比べ柔らかくキズが付きやすいのですが、目が詰まっていることで柔らかい夏目の層の厚さが薄くなり、固い冬目の層が幾重にも出来ています。木の成長が早ければ夏目の層が厚くなりより柔らかくなります。木の生えている地域だけでなく、同じ地域でも山の北側南側で成長の速度は異なります。写真の材は大垣の家で使うもので、とても良いものですがもちろん、このような材ばかりではありません。もっと夏目の幅の広いものもありますが全体を平均するとレベルの高い材です。強弱ある材をどこで使うかは、大工さんの技量と目利きでしょうか。木材の強度を表すヤング係数のというものがありますが、消費者や工務店の中にはその係数の良いものばかりを指定するケースがありますが、それはある意味いいとこ取りで山主や製材所では数値に満たなかったものの扱いに難儀することになります。気配りは木配り適材適所の材を使うことが大切ですが、それができないと全部ヤング係数のいいものにしてくれという無理な注文を出すことになります。それはある意味自分は何も知りませんと言うことを公言しているようなものです。一般の方なら仕方がありませんが、実務に携わる工務店や設計事務所からもそんな依頼が来るとか・・・今だけ、金だけ、自分だけの家づくりの時代は終わりました。SDGsの時代これから家を建てる方はその家は自分達の子供の代だけでなく、その次の世代も住む家であることを意識する必要があります。家づくりで必要な人や物が住んでいる地域の中で回っていけば、お金も付いてきますからそれだけ地域は豊かになります。35年間のローンのお金の行く先がどこなのか?全部は無理ですが、その一部が地元に残るだけでも地方はそれだけ豊かになります。きちんとした性能の家を地元の人や技術、材料で建てることが大切ですね。

2023年11月29日

コメント(0)

-

見分けるには

こんばんは紙太材木店の田原です。昨日から建築士会の研修で大阪でした。と言うことで家に帰りついた今、書いています。さて、大阪。田舎住まいの身としては街中の人出の多さには圧倒されました。先日の東京でもその経済力をまざまざと感じましたが、東京と大阪だけを見ると日本の景気もこれからどんどん良くなるのではと期待させてくれます。物価についてもちょっとした朝食や昼食代の高さに閉口しました。岐阜の田舎の感覚とは、かなり異なります。夕食を食べたお店の人に聞くとコロナ前はこんな程度じゃなく、もっと人で溢れていたからまだまだ増えるんじゃないですかとの事。万博も控えてますからさて、これからどうなるんでしょう。名古屋では感じない人や街のエネルギーと言うかパワーのようなものを感じました。さて、研修中話題になったのがあるXへの投稿です。40坪で付加断熱、トリプルサッシ自然素材でUa値は〇〇C値も〇〇を保証空調、照明、カーテン税込みで〇〇〇〇万円で契約しました。ポストではお値打ちですねとか工務店、相当頑張ってますねとか出てますが、その場にいた我々の一致した意見は無理してるきちんとした仕事をして工務店を維持し存続させていく経費が、売上げに対してどれだけかかるかどれだけ必要か経営者として普段から考えている面々からすればその金額は経営を放棄しているとしか考えられない金額でした。大工さんをはじめとした職人さんに支払う手間賃が、工務店間で大きく異なる訳ではありません。設備や木材の仕入れも多少の違いはあっても、何十万も異なる訳ではありません。一目見ただけで工務店経営者なら無理とわかる数字です。一般の方にはその住宅の見積の金額が、妥当であるかどうかの判断はなかなか難しいものです。i+i設計事務所(アイプラスアイ)の飯塚豊さんが言ってます。(新住協の会員でもあります)その工務店が、過去に建てた同じような仕様の家の契約書と見積を見せてもらってください。高性能な家を建てている工務店の性能的な仕様は技術的な蓄積がありますから毎回毎回大きく変わるものではありません。Ua値で0.3前後の家を建てていれば仕様はほぼ共通しているはずです。Ua値で0.4でも同じことです。初めて訪問した工務店で見積を見せてくれと言ってもそれは無理と思いますが、打合せの中盤や契約の前であればそれまでの間に相当程度打合せをしていますし、両者の間にはそれなりの人間関係もできていますから工務店サイドもNOとは言わないでしょう。どんなものでも安いのは、安いなりの理由があります。住宅でも同じことが言えます。見積の細かな数字や数量を読み解くことはできなくても、同じような建物と比較することはできます。世の中には価格を大幅に下げてでも、明日の運転資金を確保するための契約をしなければならない状況の会社があることも覚えておく必要があります。

2023年11月27日

コメント(0)

-

頑張らんと・・・

おはようございます、紙太材木店の田原です。ケヤキの葉もすっかり茶色くなり落ち葉が屋根の上にのってます。雪止めがあるので、かなりの強い風が吹かないと落ちてきてくれません。さて、どうしたものかと・・・さて、先日、東京へ行ったとき東大の前先生が住宅建設における地域にとっての豊かさについて触れられていました。どういうことか、私なりに解釈するとほとんどの大手のHMの本社は東京や大阪です。地方に住んでいる人が大手のHMで家を建てるということはそのお金の多くは東京や大阪に行くということであり、その利益に基づく税金も東京や大阪に行くということ。つまり、35年間も払い続けていくお金の行く先は東京や大阪だということ。地元にはほんのちょっとのおこぼれが残るだけ…お金がどんどん大都市に流れていくんだから地方が寂れるのは当たり前。豊かさの力であるお金が地方に残らないのだから、地域貢献と言う意味では大手のHMで家を建てるということは0点。地方にお金が循環しない高性能住宅が増えるだけでは、地方は豊かになれない。つまり、地方の地元工務店がもっともっと頑張る必要があると。大手のHMで高性能な家を建てている会社に対して地方の地域密着の優良な工務店が優っているのは・デザイン性・パッシブを利用する設計力・地域貢献この三つ三つしかないけれど、この三つはとても大事で大手の大量生産、型式認定では地方の工務店に敵わない部分です。地域産の杉や桧を使ったり地元の大工さんや建具屋さん、畳屋さんと言った職人さん達で家を建てれば将来メンテナンスが必要になった時、誰でも駆けつけることができます。建てたHMしか直せない資材や技術ではなく広く普及した技術や資材であれば、専門職であれば誰もが直せます。そんな社会が地方を豊かにしていきます。地方の地場の工務店の責任は大きく頑張らなあかんと思った次第。デザイン性やパッシブを利用する設計力地域貢献などは、意識していなければ向上しないものです。いままで通り従来通りでも家は建ちますが、これからの時代にそんな工務店が必要とされるかと言えば恐らく、10年と待たず淘汰されていくでしょう。その意味では、どんな工務店で家を建てるかの一つの検討材料になります。上の三つを何も考えていなければ、先はそんなに長くないかもしれません。日本人の住まいに対する意識が高くなれば淘汰されますし、そうでなければ価格勝負ギリギリを狙って生き続けることになります。意識しない工務店や意識しないHMの建てた家は、残念ながら10年ではなく50年以上残ってしまいます。50年後そんな家に誰が住むのか?

2023年11月24日

コメント(0)

-

知るべきなのは

おはようございます、紙太材木店の田原です昨日の朝は3度を下回ってましたが、今朝は6度台…なんだか暖かく感じるから不思議なものです。先日、新住協の事務局から10月の総会の資料が送られてきました。議決書や基調講演の資料、それに会員名簿などですがその中に Q1.0住宅マスター会員制度の改定のお知らせがありました。従来はQ1.0住宅を建設し図面とQPEXで計算したものを提出し、審査を受けるというものでした。Q1.0住宅であればどのレベルでもよかったのですが今後はレベル3以上のを条件とするとあります。Q1.0住宅のレベルと言うのはUa値やQ値で決めるのではなく、1m2当たりの熱負荷で判定します。省エネ基準住宅の120m2のモデルプランに対して、床面積当たりの熱負荷がどれだけになるか?熱負荷なんて言うと分かり難いですが暖房費と考えて頂ければいいです。その暖房費が国の定めた省エネ基準住宅のエネルギー消費量の何%になるかを基準にしてます。レベル1で40%以下レベル2で30%以下レベル3で20%以下レベル4で10%以下レベル3になると20%以下ですからどういうことかと言うと冬の間ずっと家全体の室温を20度にした時に省エネ基準住宅で例えば12万円かかるとするとその20%ですから2万4千円で済むということです。11月から翌年の4月頃まで冬の間ずっと24時間暖房した時の金額です。6地域で付加断熱すればレベル2くらいまではいきますが、(それでも30%以下になります)レベル3となると単に付加断熱すればいいとかトリプルガラスを使えばいいわけでは無く、プラスアルファの設計や工夫が求められます。ある意味、設計の難易度が高くなります。サッシや付加断熱はUa値の数字をよくするには貢献しますが、負荷を軽減させるには更なる工夫が求められます。G2やG3Ua値や断熱等級はある意味単なる数字や数値住まい手が知りたいのは知るべきなのは、その家に住んだ時の暖房費や冷房費がいくらかかる家なの?Sumoの編集長の池本さんが10月に英国の性能表示の実態調査に行った時のことをFBで公開されていますが、英国では賃貸物件の性能を7段階(A~G)に分けて評価して下位のF,Gは賃貸禁止ロンドン市内では1割程度が該当するとか2025年からは上4番目のD以下も禁止にしようとしていたけれど現在の経済状況から延期にしたとかエネルギーがどれだけ消費される家か、評価の基準はそちらです。Ua値が0.3でもレベル3にならない家は相当あります。SNS上では様々な議論がありますが、その多くは実名で発言しているわけではありません。昨日、あるサイトでは適正なC値は0.7であるというような議論がされていました。なんのエビデンスもありませんから、声を大きくした人の意見が通ってしまいます。スマホを開けば、ネット情報は溢れかえっています。Ua値にしても等級にしても何を表しているのかその本質は何なのかその目的は何なのか熱の出入り表す数字や数値、等級がなぜ必要なのかその目的を考えると見えてくるものがあります。

2023年11月22日

コメント(0)

-

ギリギリを

おはようございます、紙太材木店の田原です。晴れの予報ですが今は雨の降ってる美濃地方です。西の空は既に青空が見えます。先日のジャパンホームアンドビルディングショー2023や翌日の東大での前先生や井上先生の講義を受けると、日本の住まいがどんな方向へ行こうとしているかがよくわかります。問題はそのスピードで日本の行政や立法の変化を嫌う体質は今に始まった事ではありませんし、逐次、最低限の変化しか許容しない体質が失われた40年の原因の一つと言えます。2020年に義務化されるはずだった省エネ基準(断熱基準)はかろうじて2025年に始まりますが、この5年のブランクの間に建てられた注文住宅は100万戸以上性能的には、今後引き上げられていく基準から見て既存不適格になるレベルです。しかも義務化される基準は20年以上前に制定されたいわゆる次世代省エネ基準という骨董のような基準。それでも義務化したのは一歩前進ですがあまりに遅くまた、低いレベルそこに、コロナ後の価格の高騰が追い打ちをかけますからいかに安くするか?HMも含め建築業者の見識が問われますが自社の生き残りのためには何でもあり…既存不適格になると分かっていても今現在は基準を満たしているとなれば、先日の大麻入りグミではありませんが大手を振って販売されることになります。何も知らない新築検検討者の方がこの価格高騰の時代、お値打ちに家が建てられると飛びつく可能性は大いにあります。オイルショックから50年確実に効果が実証されている技術は3つ1.熱や空気の勝手な出入りを減らす断熱と気密2.少ない電気で暖房や冷房、給湯する高効率な設備3.太陽のエネルギーを利用するパネルや温水器2や3は後からどうでもなりますし必ず交換が発生しますが、1については一度つけてしまえば交換は困難か、あるいは多額の費用が発生します。25年の義務化レベル程度では全く評価されませんから、断熱や気密についての勉強は新築検討者には必須の項目です。安いとか、お値打ちには必ず理由があります。大量仕入れや中国、東南アジアからなんていうのは何十年も前の話しで、円安の今の日本では通用しません。これからの数年、住まいの価格や性能は冷静な目で見る必要があります。既存不適格になると分かっていてもギリギリの線を狙ってくる建築業者やHMもいるはずですから。

2023年11月20日

コメント(0)

-

必要なカロリー

おはようございます、紙太材木店の田原です。昨日は東京ビッグサイトのジャパンホームアンドビルディングショー2023パッシブハウスジャパンの総会とも被っていて、そっちに出てこっちとか懇親会の後に合流とかそこかしこで交流がありました。ほとんどの方は帰りは午前様だと思います。今朝は東大の赤門前に集合、前先生と井上先生を訪ねます。昨日のビッグサイト、会場は広いんですが知った顔や久しぶりの顔に会います。セミナーや対談も各所で開かれていて前先生と岩前先生、それにエネパス協会の今泉さんの対談を聞いたのですが、今泉さんが面白い言い廻しをしてました。カップラーメンカロリー理論と言っていいでしょうか。住宅における断熱や気密は食事で言えばカロリーのようなもので、生きていくうえで必要なカロリーだけを考えればカップラーメンからでも必要カロリーを摂取することができる。でも、食事をカロリーを摂取するためだけにして毎食カップラーメンでは味わいの無い、楽しみの無い食事になってしまう。食事はもっともっといろんな楽しみ方がある。住まいも断熱や気密は必要なカロリー、必須のカロリーだけれどそれだけじゃないはずだが、今の風潮はそっちに傾いていると言うようなことを言ってました。これは今泉さんのように普段から高性能な住まいを建てている人が言うことに意味があって、必要なカロリー(断熱や気密)も提供できていない人が言うのとでは重みが違います。一般の方の中にはじゃあ、最低限必要なカロリーはどれだけ?と思われる方もいると思いますが3人の対談の中では等級6が最低という話しでした。必要なカロリーを満たしたうえで食事を楽しむ。楽しみ方は幾つもありますし、人それぞれです。設計者と相談しながら楽しい食卓を描いてください。必要なカロリーも満たしていないのに楽しみ方だけを考えるのは本末転倒ということになります。

2023年11月17日

コメント(0)

-

過渡期には

おはようございます、紙太材木店の田原です。昨日の朝は寒かったですね。美濃地方は2.9度、あと少しで初氷。今朝は5.5度で、昨日に比べれば暖かく感じます。先日ネットで限界分譲地、あるいは限界ニュータウンと呼ばれているものがあると知りました。建築費の高騰で土地から購入して新築の住宅を建てようとすると、コロナ以前に比べ相当程度資金が必要になるため、見捨てられていた土地の安い郊外の分譲地(限界分譲地)に土地込みの建売で家が建ち始めたという話です。30坪2500万の新築戸建て(土地込み)千葉県の郊外だそうで最寄駅から徒歩99分。記事で問題にしているのはそもそも住んではいけない場所を開発しているだから今まで見捨てられていたし、誰も買わなかったのにそこに新築戸建てを建てて売り出している地盤が軟弱、擁壁が大谷石など一見しただけでは分かり難い問題をはらんでいるようです。先日の工務店仲間の勉強会での話しですが家を建てるために一つ土地を購入したら、土地をひとつ処分する。いつまでも、あるいは幾つも土地を持っているのはリスクでしかない。特に地方在住でこれから新築を考えている人は要注意です。相続する可能性のある土地は、欲を出さずに叩き売ってでも処分。よほど利便性があって売買できる土地ならともかく、そうでなければメリットよりリスクの方が高い。それは年月とともに高くなるというのが、一致した意見でした。そういう中中古住宅を購入し、リノベーションするというのが今後の流れになると思われます。欧米では新築住宅と既存住宅の流通市場規模では、既存住宅の方が何倍も大きいのですが(当然既存住宅の流通にはリノベーションが伴います)日本の場合はそれが極端に小さい。ある意味、新築住宅に対する信仰があると言っていいでしょうか。時代の流れは、その信仰を変えていくものと思われますがその過渡期には限界分譲地で30坪2500万の新築戸建て(土地込み)も出てきます。くれぐれもご注意ください。その意味で、筋の良い中古住宅は今のところお買い得です。その中古住宅が長期優良住宅であれば、市場はまだ長期優良住宅も普通の住宅も同じ評価しかしていませんから、お買い得です。なぜなら、基本的な性能はある程度確保されてますからリノベーション費用が安く済みます。恐らく、この市場のゆがみは新築信仰の衰えとともに修正され、長期優良住宅とその他の住宅の価格は差が出てくると思われます。それがいつ頃になるか分かりませんがいまのところ中古の長期優良住宅は狙い目です。限界分譲地で30坪2500万(土地付き)は見てはいけません。

2023年11月15日

コメント(0)

-

過剰か

おはようございます、紙太材木店の田原です。いよいよと言うのか、当然と言えば当然ですが寒くなってきました。夏が長くなると感覚的には、やはり秋が短く感じます。どちらかと言えば秋はあったのか?でしょうか。来年の4月半ばまでですから5か月以上は暖房が必要です。いくら夏が暑くなっても暖房期間は冷房期間に比べれば倍ほどありますし、体に堪えるのはやはり寒さです。先日、大手のHMの営業責任者の方と話す機会がありました。今の住宅の断熱性について過剰ですよねどんだけ厚くすればいいと思っているのか、と言う話です。もちろん、私が新住協の会員であるなんてことはご存知なく、市井の工務店の社長に自分の考えを述べられたわけです。もちろんその手の話しは、噛み合うはずがありませんから聞き流しました。過剰と言うことは何かを基準にしてるわけで、恐らくご自分が営業して売ってきた住まいの断熱材の厚さかあるいは住まいの中で占める断熱材に関するコストか、その両方だと思われます。自分の経験の範囲の中での判断、あるいは価値基準に基づいていの判断と言うことになります。大手のHM一社一筋で30年以上勤めていると、その会社が販売している住宅以外の住宅はどこか変と思ってしまうあるいはその会社の基準以外は過剰あるいは不足している自分の会社の住宅が日本社会には最適な住まいであるそう思っているように感じてしまいました。同じ住宅を建てるという業界でも、私の知ってる工務店業界の経営者とは全く異なる考えです。もっとも大手のHMでは会社はこういう基準と言ってるけど私は違ますもっとこうしたらいいですよなんてことは言えません。つまり、会社の基準を受け入れてくれる人がお客様でそれ以外はお客様ではないというスタンスです。それがいいか悪いかは別問題ですが。新住協でもパッシブハウスでも基準はその住まいの冷暖房負荷(需要)です。Ua値やQ値は便宜上の数値です。住んでいる地域や家を建てる土地の形状家の向き、日差しの入り具合その土地の周囲の状況などそれらは全て異なります。Ua値やQ値が同じでも上記の条件が異なれば、冷暖房負荷は全く異なります。冬や夏の暮らし易さや経済的な負担も異なります。だからこそ基準は冷暖房負荷であるべきでUa値やQ値ではないのです。今は、どんな断熱性の家を建てるのも自由です。でも2025年には現在建てられている家の多くが既存不適格になります。そして2030年には更に多くの家がそうなります。耐震性の基準が何度も更新され、上がっていたのと同じ構図が断熱性についても行われます。暖かい家に住みたいあるいは涼しい家に住みたいと思った時、何を基準にするか?HMはあなたの都合や想いで自社の断熱性を決めている訳ではありません。HMにはHMの都合があります。冷暖房負荷(需要)につては新住協やPHJの会員に聞くと分かりやすく説明してくれるはずです。中には?の人もいますがそんな人はパスしてください。くれぐれも、基準は冷暖房負荷であることをお忘れなく。Ua値や断熱性能等級、G2やG3の話しが出たら冷暖房負荷を聞いてください。話がそれるようなら眉に唾を付けて聞く必要があります。

2023年11月13日

コメント(0)

-

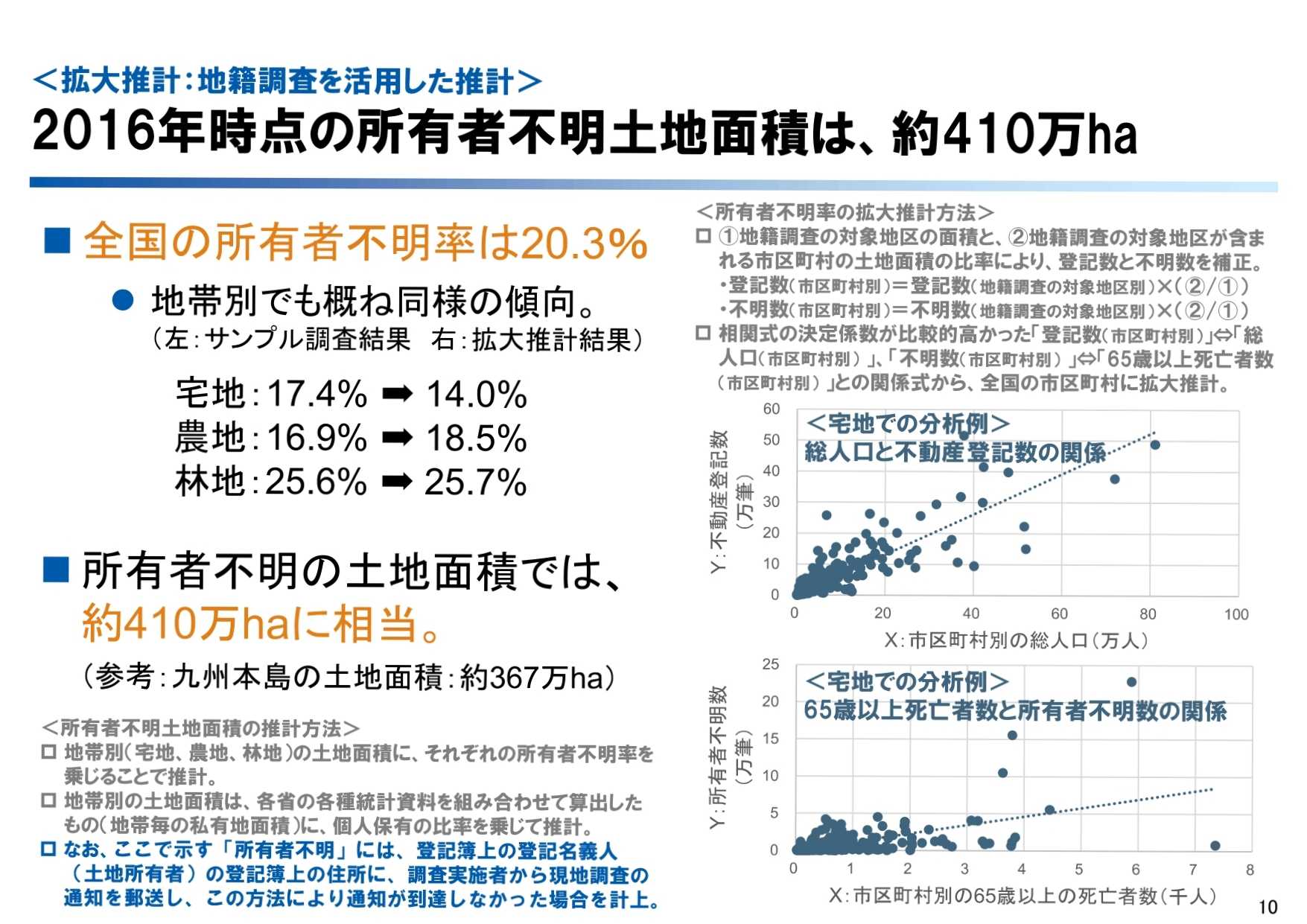

相続登記のキモ

おはようございます、紙太材木店の田原です。今日は雨。ケヤキの落ち葉に雨ですから濡れ落ち葉になります。翌日晴れていても、掃き掃除に難儀します。来年4月から、相続登記の義務化が始まります。これから土地を購入して新築の家を建てる予定の方の中にも、影響を受ける人が出てくると思われます。つまり、ご夫婦の両親の土地、家更に遡って祖父母の土地、家その相続登記は済んでいる?何のうれいも無く、新たに土地を購入して大丈夫か?簡単に言うと相続した建物や土地は、誰のものになったかわかるように ちゃんと登記してくださいね。今までは、相続しても登記をしてない土地や建物があって誰のものかわからないあるいは何十年も前に死んだ人の土地や建物があって相続人自体が日本中に散らばって所在が分からず、課税できないケースが多くありました。それを遅まきながら相続登記を義務化して、登記をしない違反者には過料を科す(10万円以下)と言うことになります。来年の4月からなんですがこの法律のキモと言っていい部分は一般的には法律の改正があるとその法律が施行されてから適用されます。つまり法律の施行前のことについては問われることはありませんが、この相続登記の義務化の法律は遡って適用されます。簡単に言えば法律が改正される前の相続に対しても、適用されるということです。家を建てる予定の方のご夫婦それぞれの実家の相続。遡ってその両親の親、つまり祖父母の土地や家の相続についても考えておく必要があります。土地や建物を相続すれば固定資産税はつきもの。国の財政がひっ迫してますから、今までは大目に見ていた課税漏れも見逃さず徴収する姿勢です。所在者不明の土地の総面積は410万ha。九州全土の面積より広くなってます。出典(所有者不明土地問題研究会資料)上記の資料を読むと、建物や土地を所有している人の半数近くがそれを重荷と感じているようです。家を新築される方の多くは、それまでアパート住まいなどで固定資産税を払うという経験がありません。新築の場合最初の数年間は固定資産税が軽減されますが、その後は通常通り課税されます。ご自分の家の固定資産税に加え、相続すれば両親の土地建物の固定資産税も払うことになります。運が悪ければ祖父母の土地建物も…新たに土地を購入して家を建てるというのは、上記のようなリスクがあることも念頭に置いておく必要があります。

2023年11月10日

コメント(0)

-

なぜ囲う

おはようございます、紙太材木店の田原です。今日明日と関西へ出張です。現場や工場の見学をしてきます。最近はZOOmがあるので、工務店経営に関わる技術的なことや営業的な事柄の勉強の多くは、ネットでも可能ですが、やはり現地に行って自分の目で見るあるいは当事者の方と会って直接話をすることの方が何倍も得られるものがあります。と言うわけでそのことを知っている工務店経営者は実際かなりの頻度で、出かけることになります。なんだか言い訳のようですが来週は東京再来週は再度大阪です。来週の東京はかなりの数の工務店経営者が来るはずです。飲み屋街でバッタリの可能性も、高いと思われます。さて、パナソニックからフロントオープンタイプで600幅の食洗器が出ました。600幅はリンナイでもありますが、スライドオープンタイプ。450幅では物足りない方やフロントオープン推しの方は、ミーレやボッシュ、ガゲナウAEGに流れていました。値段も各社それなりの価格設定です。本国で売ってる値段に比べ、なんだかなぁという価格…そこに今回パナソニックの食洗器は多くの工務店や設計者が待ちわびていた製品。住まい手にとっても選択肢が広がるわけで、ようやくパナソニックが出してくれた…確かに、出してくれたところがパナソニック、この食洗器は個別販売はしません、パナソニックのキッチンに付属して販売つまりパナのキッチンと抱き合わせでなければ売らないよ、と海外製の食洗器を選ばれる方は大きさや型のタイプだけでなく、相当程度、機能や仕様、消費電力や水量更にはその設計思想メンテナンス等を調べられて、そのうえで価格が国産の製品に比べて高いにもかかわらず納得して選ばれています。ほとんどの場合ご主人の出る幕は無く、奥様が海外製4社と国産を調べられて決められるケースが大半です。感覚的には、その選ばれた食洗器に対する覚悟のようなものさえ感じます。それだけに、皆さん真剣に考えられていることが分かります今回のパナソニックの食洗器とその抱き合わせ販売戦略聡明な日本の女性の皆さんに受け入れられるかというと、私の感覚ではちょっと難しいんじゃないでしょうか。従来、海外製の食洗器を選んできた人達が、安易に乗り換えるかどうか私のところに来ている案内にはこのビルトイン食洗器フロントオープンタイプ搭載のキッチンを採用された方には、メーカー希望小売価格で最大23万円の浄水機能付き水栓を1つプレゼントとあります。戦略もそうですが、そういう考え自体が…とは言いながら国産品、何とか頑張ってもらいたいものです。10月に名古屋のミッドランドスクエア隣にオープンしたミーレのショールーム

2023年11月08日

コメント(0)

-

一方通行

おはようございます、紙太材木店の田原です。今朝は20度越えの美濃地方空気が生暖かく感じられますが、落ち葉は写真のような状態でこの後、ブロワーで落ち葉掃きです。掃いた落ち葉はどうするかと言うと昔は焚火で燃やしていましたが、今は農園に放置。土に還るまでそのまま山になっています。毎年の事なので、その山が無くなる気配はありません。ケヤキの落ち葉は土に還りそこからまた新たな植物の芽が出てくる自然のサイクルです。別の言葉で言えば循環。住まいで言うと空気を循環させる空気の熱を循環させるこれらの言葉は、なんだかよさげに聞こえます。ただ、空気の持ってる熱をそのまま捨てるのはもったいないから、循環させるというのはNG。空気は循環させても、新鮮になるわけではありません。室内空気の本質はきれいさにあります。家と言う閉じられた空間で、人が生活すると空気は徐々に汚染されていきます。二酸化炭素、水蒸気、化学物質、臭いetcそれらを濃縮させるには外に出さず室内で循環させること。循環させなくても、常にそれらは室内で発生しています。その意味で外の空気は、家の中の空気より常にきれいです。一昔前の日本の家は何もしなくても外の空気が入ってきて換気を意識する必要はありませんでした。自然界での循環と住まいでの循環は同じ循環でも意味合いが異なります。住まいにおける換気は常に一方通行。外から中へそして汚染空気とともに素早く出て行ってもらう。循環させてはいけません。理屈は単純です。そこにもったいないが入ると、欲が出てきます。汚染物質を含んでいるけど熱も持ってる空気。熱と汚染物質を分けることができればいいわけで、熱だけ交換できる換気装置は優れモノ。住まいの性能が上がった今様々な換気装置が出てますが、完璧な換気装置はありません。どんなものにも一長一短あります。どんな換気装置を使うかは設計者とよくよく相談する必要があります。機械装置は大体10年から15年が寿命であることも考えておく必要があります。

2023年11月06日

コメント(0)

-

新しいガラス APW430

おはようございます、紙太材木店の田原です。ケヤキの葉が急激に色づいて落ち葉があたり一面に広がっています。先日、新住協の中部東海支部の勉強会がありました。講師は新住協の顧問の会澤さん。4年ぶりにお会いしましたが、年齢を感じさせません。幾つになっても新しいことに挑戦されている姿勢がそう感じさせてくれます。懇親会で前の席におられたのが、山鐵建築の山中さん豊田市に会社があるとのことで、先日のPHJの勉強会でも話があった豊田パッシブハウスはお近くなんですかと聞くとうちで建てました、とのこと。パッシブハウスを施工しているのは新住協というケースもある程度あると思われます。両方の会員になってるケースもありますが、鎌倉さんのようなコンサルを入れる必要がありますからパッシブハウスのように施工で高性能住宅の経験があり、同時に理論が求められる場合上の二つはいい組み合わせになります。既に鎌倉さんとは来年のパッシブハウスの計画もあるとのこと。今後の活躍が期待されます。席上、話に出たのがYKKのサンゴバンのガラスを使ったサッシ。YKKのサッシのガラスは従来自社製品でしたが、新しい430にはサンゴバンのガラスを使います。断熱性と日射取得の両方のバランスがいいガラスで、12月から見積受付とのこと。南側のサッシに最適なガラスですが気になるのはお値段…事前情報でこれくらいと言うのは出てますがどうなるかはふたを開けてみなければ、分かりません。現在、住まいを設計中の方はそのガラスに変えることで暖房需要(負荷)がどれくらい変わるか?設計者にお尋ねください。元が取れるかなんてお考えにならないでくださいね。

2023年11月03日

コメント(0)

-

デロンギ

おはようございます、紙太材木店の田原です。朝はすっかり、薪ストーブになってしまいました。日中は23度の予報九州では25度を越えて夏日とか。とは言いながら11月から4月の半ばまでの凡そ6か月、一日の内で何時間かは暖房が必要です。先日、Xでデロンギのオイルヒーターかガスファンヒーターかどっちがいいかと言う話が出てました。デロンギ、まだ売っていたのかと言うのが率直な感想です。それを検討している人がまだいるというのも日本の現実でしょうか。もちろん、デロンギを使えば電気代が高くなるのは知っているけど、灯油やガスは高齢者には安全面で心配だからと言う方もおられるわけですからそれなりの需要があると思われます。断熱性がそれほど確保されてない家で脱衣室やお風呂が寒いとなると、そこをどう温めるかはリフォーム工事でもよくある話です。コンセント一つでデロンギのオイルヒーターで脱衣室を温められるかもと思えば、つい買ってしまうかもしれません。脱衣室を断熱改修して暖かくするとなるとそれなりのお金も必要なわけですから…加えて、多少電気代が高くなっても使う時間は短いからそんなに電気代はかからないはず。そう考えれば手軽な買い物と言うことになります。しかし、もともと寒い脱衣室なんですからデロンギを入れても、期待したように暖かくなったと実感できる脱衣室はおそらくそれほど多くはありません。古い木造家屋でこれから寒くなる脱衣室やお風呂。高齢者が灯油やガスを使わず、電気で暖かくするとなるとエアコンでしょうか。6畳用の一番安いエアコンを脱衣室設置寒い家で暮らしている方には、費用対効果の高い方法でお風呂のドアも開けておけば両方とも温まります。出来ればそこにトイレも設置できればもっといいですね。それと6畳用で2.2KWのものが一番小さなエアコンですが、もう一段小さな1.5KWHとか1.2KWHのエアコンがあると重宝します。紙太材木店のHPはこちら

2023年11月01日

コメント(0)

全13件 (13件中 1-13件目)

1

-

-

- 今日のお出かけ ~

- 孫2人連れて久々のアンデルセン公園…

- (2025-11-12 08:29:39)

-

-

-

- コストコ行こうよ~♪

- コストコで初購入品のレポと無料のも…

- (2025-11-10 08:40:41)

-

-

-

- 素敵なデザインインテリア・雑貨♪

- [送料無料] ダーツ & はんこ & …

- (2025-11-13 21:04:35)

-