2025年10月の記事

全14件 (14件中 1-14件目)

1

-

10年を過ぎるとかかってくる住まいのメンテナンス費用

おはようございます、紙太材木店の田原です。今日の午前中は、月に一度の会議と事務所の清掃&メンテナンスの日。駐車場に敷いてある枕木が傷んできていて交換しなければなりませんし、薪ストーブの煙突掃除とか(事務所とシュールームで2台)ショールームの外壁の汚れ、傷んできたデッキの床の張替えケヤキの落ち葉や小枝を集めて処分・・・雨が降るのかどうなのか気になります。日本の一般の家庭特に注文住宅を建てて方には、住まいのメンテナンス費用あるいは修繕積立金を積み立てておくという習慣がほとんどありません。マンションなどではある意味義務であり、強制的に徴収されます。個人の住まいである住宅ではそれがありません。どちらかと言えばメンテナンスは、建てたHMや工務店の責任と思っておられる節があります。でも不具合の保証期間は、構造や雨漏れなどの主要構造部でも最長10年です。保証期間の延長にはHM所定のメンテナンス(有償)をする必要があります。使っていないバルコニーでもその防水工事も必須、設備機器例えばエアコン、給湯機、食洗機、トイレあるいは換気装置の不具合は大体が10年を越えてから発生します。しかも10年を越えるとなぜだか立て続けに起こる不思議さ。小学生だったお子さんも高校や大学などで、教育費用がもっともかかる時期になります。設備機器は、生活の不便さに直結しますから補修しない訳にはいきません。お子さんたちが就職すれば一安心ですが建てて20年を越える頃には、外壁や屋根の汚れが気になる玄関のタイルが浮いて剝がれているまたエアコンが壊れた冷蔵庫もコンロも壁のクロスも汚れてきたから張り替えたい洗面室のクッションフロアも剥がれてきている・・・様々な住まいの不具合の我慢の限界は30年ほど。30年目にまとめて数百万かけてメンテナンスするにしても、やはり毎月の積立は必須。マンション修繕積立金は平均¥13000/月ほど年間156.000円で30年で468万注文住宅で一戸建ての家を建てた方も、それくらいかかると思っていいのではないでしょうか。言うまでもありませんが、10年過ぎれば設備機器の不具合や外壁や屋根の汚れクロスや床の剥がれ建具の不具合バルコニーの防水などは保証の対象外ですからお忘れなく。紙太材木店インスタグラムこちらから紙太材木店HPこちらから

2025年10月31日

コメント(0)

-

過去の気象データからわかること

今朝は6度、口から吐く息が白くなりました。もう少し下がると、鼻からの息も白くなりますね。岐阜県でも愛知県に接している市や町は6地域が多いのですが、一歩下がった地域は5地域のままです。近隣の美濃加茂市や可児市は6地域私の住んでいる川辺町は5地域になります。詳細は国交省の地域区分新旧表をご覧ください。区分けは暖房デグリーデイ(HDD)で決められています。デグリーデイは、何回もお話ししてますが一日の平均気温を18度を基準にして何度下回ったかを年間で積算したものです。一日の平均気温ですから乱暴に言うと、今朝6度昼間が20度とすると平均して13度18度から13度を引いた数字を年間で合計します。過去の気象データで月ごとであるとか日ごとでも調べられます。お隣の美濃加茂市が観測点になっているので調べてみると一日の平均気温が18度を下回ったのが10月21日からです。前日の10/20は20.1度以後10/21:15.9度22:14.7度23:15.2度24:16.2度25:15.7度26:17.8度27:16.2度28:12.2度さて、今日お平均気温は何度になるでしょう?気象データでは年毎月ごと日ごと時間ごとで記録を調べることができます。データでは、観測点ごとの気温や降水量などの観測史上1位から10位までの値も出ています。例えば美濃加茂市の1月の最低気温の1位は1985年1月15日のマイナス8.7度2位が1985年1月31日のマイナス8.2度4位には2018年1月25日のマイナス7.8度も記録されています。こういうデータを見たり調べたりすることにワクワクしたり魅力を感じる人は少ないかもしれませんが、一度調べてみると楽しいものがありますから気象データをご覧ください。外がマイナス8.2度の時に、室内を20度にするにはどれだけのエアコンの能力が必要か?外が39.5度の時、室内を26度にするにはどれだけのエアコンの能力が必要か? なんてことも計算できます。しかし不思議なのは、お隣の美濃加茂市は観測点があってデータがありますが私の住んでいる川辺町には観測点がありません。なので平均気温やデグリーデイも分かりませんが、地域区分では川辺町は5地域となっています。美濃加茂市は6地域どうやって区分けしているのか謎・・・紙太材木店インスタグラムこちらから紙太材木店HPこちらから

2025年10月29日

コメント(0)

-

Ua値だけでは必要な暖房能力は計算できません。

おはようございます、紙太材木店の田原です。昨日は一日雨で少し肌寒かったですね。午前中はお客様と土地の下見。その後、大工さんはお休みですが、一日市場北町の家の現場確認。1階だけですが、カバの床材が張れていました。まだしばらく造作工事、その後は家具工事と内装工事、更に外構工事と続き、完成は来年年明けの予定です。先日、Xを読んでいたらこんな投稿がありました。昨年、大手HMでUa値0.46断熱性能等級6の家を建てたけれどエアコン1台じゃ寒くて無理だった今年も冬が来るけどどうしたものか・・・エアコンをより能力の高いものに買い替えるか後付けで別の部屋にエアコン設置でしょうか。家の中で、どんな空気の流れになっているか分かりませんから単純にエアコンの買い替えで済むものなのか。そもそも1台だけのエアコンの設置場所が、空気の流れを考えていない場所にあれば、能力の高いエアコンに買い替えても寒い場所が出来てしまいます。熱源であるエアコンから出て言った空気は暖かく軽いので階段や吹き抜けから2階に上がっていきます。1階を温める前に階段や吹き抜けから2階に上がってしまうと、1階でも寒い場所ができます。1階にあるお風呂や脱衣室、トイレが暖かくなる前に、暖かい空気が2階に上がってしまえば寒いお風呂にひんやりした脱衣室やトイレ・・・特にお風呂に大きな窓があれば、その窓の断熱性はトリプルガラスでさえ壁の1/5程度脱衣室やトイレにも窓がありますが、そのそも狭い部屋(空間)に対する窓の面積は、LDKや寝室のような大きな部屋に比べると窓面積の割合が大きくなります。(床、壁、天井の面積に対する窓の面積)更にお風呂の場所が建物の角であれば、お風呂の東西南北4つの壁のうち2つの面が外壁ですから、室内に面する壁よりも熱が逃げていく量は大きくなります。何の工夫も無く、1台のエアコンで家中くまなく隅々までと言うのは無理があります。1種の全熱交換の換気でも、お風呂やトイレの換気は別系統(3種換気)がほとんどですからそれで大丈夫と言う訳ではありません。熱源(エアコン)から離れた部屋やトイレやお風呂のように閉じられた空間を暖めるには、エアコンから出た暖かい空気の流れる通り道の途中に、それらの部屋がある必要があります。見えない空気をデザインするというのはエアコンの掃出し口から出た暖かい空気が一筆書きで家中を廻って持っている暖かさを順番に各部屋に配って最後に配り終わってまたエアコンの吸い込み口に戻ってくるそんなイメージでしょうか。エアコンを設置する場所や給気口の位置、サーキュレーションファンは一筆書きを成立させる為の大切な手段です。因みにUa値だけでは、家から逃げていく熱は計算できません。換気による熱損失があるからです。簡単に計算してみましょう。空気1m3の熱量は0.35Wh/m3K床面積100m2住まいの気積(空気の量)280m3換気回数0.5回/h0.35Wh/m3Kx280m3x0.5回/h=49w/K室内と室外の温度差が20度とすると49W/Kx20K=980W換気によって1時間に980wの熱が逃げていきます。ほぼ1Kwの熱ですから6畳用のエアコン2.2Kwの約半分の熱が逃げていくことになります。でもこれは机上の計算。換気回数を0.5回としてますがこれはC値が0としての計算で、実際は潜水艦ではありませんからC値ゼロなんてありません。漏気(隙間風)が必ずあります。なので換気回数はC値によって変わりますが、一般的にC値が1で0.1回2で0.2回5で0.5回増えると言われています。上記の計算では0.5回としてますが、C値が1とすると0.1回足して0.6回。0.35Wh/m3Kx280m3x0.6回/h=58.8w/K58.8w/Kx20K=1.176Wこれが換気による熱損失です。一般の方だけでなく、実務者でもUa値だけで住まいの熱損失を計算してエアコン1台で大丈夫と勘違いしている方もいます。簡単に計算してみましょう。30坪程度の家で外皮が260m2の家Ua値が0.46w/m2K温度差20度Ua値だけで計算すると260m2x0.46w/m2Kx20K=2760w熱損失2.760wこれだと10畳用2.8KWのエアコン1台で大丈夫と勘違いしますが、実際はプラスして1.176KW必要です。換気による熱損失は外皮の性能が上がれば上がるほど、その割合は大きくなりますから無視できません。上記のUa値0.46程度の家だと換気による熱損失は全熱損失の30%を超えます。家の暖かさの基準は、Ua値や断熱性能等級ではなく暖房負荷で見る必要があります。暖房負荷は、Ua値と換気による熱損失と室内発生熱と日射取得で計算します。紙太材木店インスタグラムこちらから紙太材木店HPこちらから

2025年10月26日

コメント(0)

-

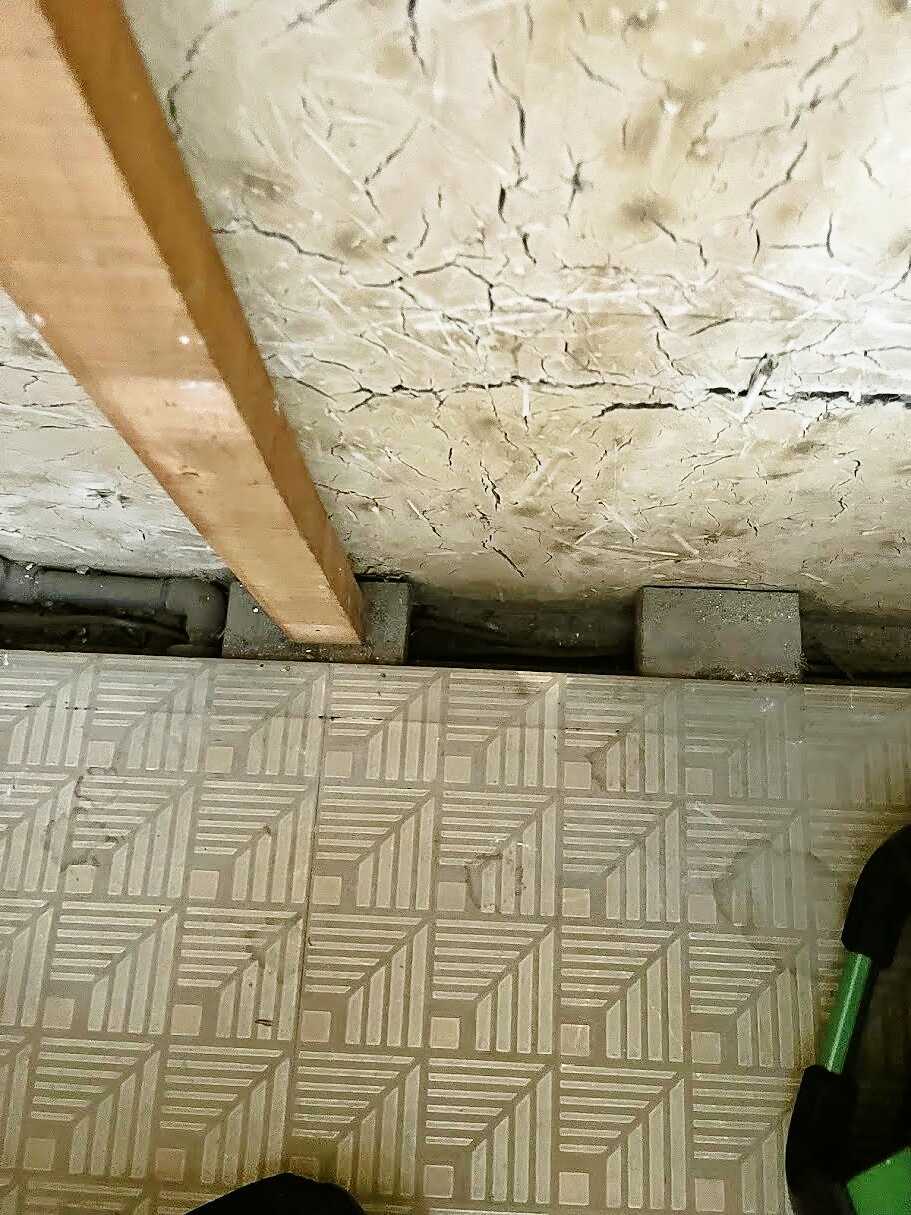

気流止めのない内窓設置は効果半減

おはようございます、紙太材木店の田原です。先日の寒さで暖房を始めた方も多かったのではないでしょうか。少し肌寒いなと感じた時に、エアコンをつけると暖かいことの有難さが身に沁みます。先日から可児市で断熱改修を行っています。それに合わせて水回りのお風呂とキッチン、洗面化粧台も取り替えます。断熱改修は、エリア断熱又は部分断熱改修と言われるものです。家全体を断熱改修するのではなく、限られた範囲の部屋の断熱を強化します。このような断熱改修の場合、目的はその部屋を暖かくすることです。暖かくするということは暖房をした時、すぐに部屋が温まる暖房を切っても、暖かさが持続する強力な熱電を持つ暖房器具を使わなくてもエアコンのような暖房器具でも、上記のような効果が得られることを言います。その手法は新住協の技術資料にもありますが断熱材を入れるだけでなく、通気止めを取り付けるだけでも有効です。通気止めと言うのは、文字通り空気の流れを止めることですがどういうことかと言うと壁の中を通る冷たい空気の流れを止める事。下の写真をご覧になるとお解りになります。キッチンの仕上げの壁を取り除いたところの写真です。写真手前側は床で、正面に土壁があります。その土壁と床の間に約4センチほどの隙間があります。この隙間の下は床下で、床下の空気は通気口や換気口で外の空気と繋がっています。そして、1階の天井裏は2階の床下ですから同じ構造で繋がっていて、更に小屋裏につながっています。つまり、壁の中の空気は静止した空気ではなく外気につながった空気です。しかもこの部屋の壁に貼ってあった室内側に見えていた板は厚さが4ミリほどの薄板・・・いくら暖房しても、壁の中が外の冷たい空気と一体ですし小さな隙間も至る所にあるわけで20度程度にしか上がりません。実はこの空気の流れを止めるだけでかなりの効果があります。それを気流止めと言います。さて、断熱改修と言うと内窓の設置を思われるかもしれませんが、このような土壁の家で大壁と言って壁の中に隙間があって空気が通るような家の場合内窓の設置だけでは期待したほどの効果は得られません。窓だけ断熱を強化しても、壁の中や天井は外気の冷たい空気が流れているのですから。もちろん、土壁の家だけでなく、薄い5センチ程度の断熱材が壁の中に押し込んであるだけの家も壁の中に隙間がありますから同じことが言えます。壁全面に断熱材を入れようとすると内側の壁を全て撤去しなければなりませんが、気流止めであれば壁や天井の一部だけでも可能です。断熱改修は予算に合わせて様々な手法がありますし、新住協の技術資料にも出ています。実はこの家も既に内窓だけは設置してありました。その効果をお聞きするとあまり実感できなかったとのこと。壁の中が以前のままではさもありなんです。断熱改修は内窓設置だけでは効果はあまり期待できません。補助金も出ますから、必ず断熱改修は最低限気流止めとセットでお考え下さい。紙太材木店インスタグラムこちらから紙太材木店HPこちらから

2025年10月24日

コメント(0)

-

Ua値よりも暖房負荷を見てください。

おはようございます、紙太材木店の田原です。少し肌寒い朝です。曇っていて陽射しは望めそうにない一日になりそうです。外気は14度ですが室温は18度暖房をしようかどうか、迷う温度ですね。なんとなく後ろめたさがあって上着を着れば大丈夫でしょなんて言われるとごもっともでございます・・・でも指先が少し冷たい。18度と言うのは、ある基準になっている温度でデグリーデイを出すための気温です。正確には暖房デグリーデイ一日の平均気温から出します。平均ですから、朝のうちは14度くらい昼間は20度前後一日の気温を平均すると18度。朝のうちは寒いですから暖房している人もいるでしょう。この18度を基準にして、例えば今日一日の平均気温が17度だったとするとその差は1度です。冬季にこの18度を基準に温度の差を合計すると暖房デグリーデイが出ます。北海道のような寒い地域であれば3000度日を越えますし九州のような温暖な地域であれば、1000度日程度。私の住んでいる地域だと2000度日を少し下回ります。寒い地域ほどこのデグリーデイは大きな数字になりますし、暖かい地域ほど小さな数字になっていきます。数年前、国交省が地域区分表を改訂しました。参考にするのは、各地の暖房デグリーデイです。「建築物エネルギー消費性能基準等を定める算出方法等を決める件」です。温暖化の影響からかこの時の改定で多くの地域が、1段階暖かい地域に区分されました。3地域だった高山市が4地域4地域だった恵那市が5地域私の住んでいる川辺町は5地域のままですがお隣の美濃加茂市は6地域になりました。断熱性能等級は住んでいる地域区分で変わります。同じUa値でも、等級が6になるか5になるかは住んでいる地域の地域区分で決まります。断熱性能等級6のUa値は4地域では0.345地域では0.46GX補助金等の要件に断熱性能等級6以上というのがあります。隣接している市町村で地域区分が分かれると、同じUa値の家でも隣の町では補助金が貰えるけれど私の町では貰えないということも・・・面積の広い市などでは、同じ市の中でもそのようなことが起こります。断熱性能等級をUa値で決めるのは、大雑把というか乱暴で本来であれば暖房負荷で決めるべきもの室温を20度にするのにどれだけのエネルギーが必要な家か?そのエネルギーをお金に換算するといくらかかるのか?住まい手にとっては、等級が何かUa値が何かよりも住んだらいくら暖房費がかかるの?の方が大切なはず。大手のHMの中には全国一律でUa値を〇〇すると言っているところもありますがUa値を小さくするには、窓を小さくあるいは少なくすれば出来ます。でも、大切な庭とのつながりは絶たれますし暖かな陽射しも望めません。そうなれば暖房負荷も大きなものになります。新住協でもPHJでも住まいの暖かさの基準は暖房負荷で、Ua値ではありません。暖房負荷と同じように冷房負荷も必ず確認してください。紙太材木店インスタグラムこちらから紙太材木店HPこちらから

2025年10月22日

コメント(0)

-

どこかで 誰かが 何かを

おはようございます、紙太材木店の田原です。今週もはっきりしない天気が続きそうです。今日はこれから晴れる予報。最近、本の購入で迷います。電子書籍にするか実際の本にするか建築系の本は実際の本にするのですが、それでもすぐ読みたいとなると迷ってしまいます。先日ニュースで2024年のCO2濃度の増加率が1957年からの観測史上最大を記録したと報じてました。その結果、2024年の世界の平均CO2濃度は423.9ppm増加率は3.5ppmその数字だけを聞くとそんなものかなですが、産業革命前(1750年頃)の世界の平均CO2濃度は278ppmを聞くとその深刻さが分かります。調べてみると1750年頃の世界の人口は6億人現在は82億人(13.6倍)子供の頃、世界の人口は36億人と習った覚えがありますが、知らぬ間に82億人、そりゃCO2も増えますね。住宅を建てるのにもCO2は関わっています。工業化された製品は全てその過程でCO2を発生させてますし、現場でも電動器具を使えばCO2は発生します。人が住めば当然出てきますし、その建物を解体するあるいは処分するのにも、CO2は発生します。そこで、国はLCCM住宅と言うのを提唱しています。筑波市には既に2011年にLCCM住宅の実験棟が建てられています。ライフサイクルカーボンマイナス(Life Cycle Carbon Minus)住宅が建設される時からそこでの生活で発生するCO2と廃棄処分される時に発生するCO2、全てを合計してマイナスにする住宅と言う意味です。大手のHMもLCCM住宅として販売してますが、一般の方にはそれほど浸透しているようには見受けられません。イメージはZEH住宅のワンランク上の住宅と言ったところでしょうか。令和7年度もサステナブル建築物等先導事業(省CO2先導型)住宅として補助金も出ていますが、申請には相当程度ハードルが高いです。ただ、一般の方に知っていただきたいのは増え続けるCO2対策は喫緊の課題。誰もが意識しなければ、人口と同じで知らぬ間にびっくりする数字になることです。一人一人の出来ることは限られますが、住まいをリフォームしたり新築を建てられるときは、出来るだけ自然なものを木材のような再生可能なものを使っていただければと思います。合板フローリング↓無垢材(杉、桧など)ビニルクロス↓紙や塗り壁サイディング↓杉板などの木材塩ビシート張りの建材↓木材建材メーカーの建具↓建具屋さんの建具選択肢はいろいろありますし、全てではなく出来るところからで十分です。多くの方が少しだけでも意識すれば、大きくなります。使用される資材が決まっているHMでは難しいかもしれませんが、地場の工務店や設計者なら融通が利くはずです。担当される方に一度聞いてみてください。どこかで誰かが何かをする必要があります。紙太材木店インスタグラムこちらから紙太材木店HPこちらから

2025年10月20日

コメント(0)

-

2センチx2センチの穴から一冬に30リットル

おはようございます、紙太材木店の田原です。昼間も夜も、暑くも無く寒くも無く過ごし易い日が続きます。温度的には春と同じですが、春は花粉の季節。窓を開けてそよ風を楽しむなんてできませんが、1年のうちこの時期だけは家の中で風を楽しむことができます。先日、本棚を見ていたらある本が目に留まりました。「R2000 高断熱・高気密住宅の計画・施工マニュアル」カナダホームビルダーズ協会編日本語訳の初版は1997年で図解入りで実務者向けの本です。80年代後半から90年代にかけて、高断熱高気密住宅のブームがありました。多くの地場工務店が、大手HMに対抗する手段として取り組みました。しかし、当時の日本では断熱性などの性能を前面に出しても一般の方の意識の成熟度に比べ、早すぎたため受け入れられず性能さえ良ければと取り組んだ工務店の多くが消えていきました。日本2x4協会はR2000住宅の認定制度まで作り普及を図りましたが、大手HMも最初は取り組んだもののその基準のハードルの高さについていけず次々と撤退していきました。この80年代から90年代にかけてが第一次の高断熱高気密ブームでした。そのさなかに出版されたのが上記の本です。色々と見返してみたのですが、懐かしのが水蒸気の拡散力のページ。一冬の壁の中の水分移動量を解説しています。拡散力による透湿量と漏気による水分移動量です。本書の27ページ、図2.10にあります。水蒸気の大きさは10万分の3.8ミリその小ささからプラスターボードなども貫通していきます。ビニールクロスをPBに張ってもすぐに乾くのも頷けます。もちろんビニールクロスも水蒸気は貫通します。このビニールクロスが水蒸気を透すと言うと驚かれる方がいます。一般の方は仕方がありませんが、実務者でも知らない人がいてそのこと自体驚きです。ビニルクロスのカタログには、どのカタログでも別冊の資料がついています。手元にあるシンコールの2024-2026のカタログの別冊資料には、透湿度試験結果として下記のように書いてあります。透湿度試験結果透湿壁紙:650~3800g/m2・24時間一般ビニル壁紙:30~340g/m2・24時間試験方法 J IS Z 0208 B法簡単に言うと一般のビニルクロス1m2当たり24時間に最低30グラム多ければ340gの水蒸気が透過していきます。話しが反れましたが水蒸気の拡散力蒸気分圧の違いで高い所から低い所に、つまり湿度の高い方から低い方に流れます。なので断熱材が吸放湿すると、夏に家の中を除湿すると外から水蒸気が入ってくる。冬に家の中を加湿すると外に逃げていくという、人が期待する方向とは逆の動きをしてくれます。さて、実は住宅で問題になるのはこの水蒸気の拡散力よりも気流によるものの方が問題になるということをこのR2000のマニュアルで解説しています。一冬に2センチx2センチの穴からの漏気による水分移動量は30L比べて1mx1mのPBを透湿していく量は0.3リットル約100倍の違いがあります。2センチx2センチは4cm2センチ100m2の家でC値0.1だとするとそれは10cm2約2.5倍の大きさですから単純に30Lx2.5=75LC値0.2なら20cm2だから5倍の150L実際は細かな穴であれば漏れる量もその個所では少量ですから乾きますから心配いらないと思いますが2cmx2cmのような大きな穴があれば集中的にそこから漏気することになります。さて、どうしたら大きな穴があるかどうかが分かるのか?気密測定をすると隙間特性値も出てきます1≦n≦21から2の範囲で1に近いほど隙間が細かく均一で2に近いほど大きな隙間があることを示しています。なので気密測定した時は、C値だけでなくn値(隙間特性値)にも注意を払いたいものです。経験を積んだ実務者ならn値は必ず確認しています。大きな穴が開いていれば、そこから水蒸気を含んだ空気が壁の中に入り込みます。2センチx2センチの穴で一冬に30リットル紙太材木店インスタグラムこちらから紙太材木店HPこちらから

2025年10月17日

コメント(0)

-

壁の厚み30センチの時、窓枠に何を使うか

おはようございます、紙太材木店の田原です。今週は雨模様の日が多いですね。次第に晴れてくるという予報ですが、今にも雨が降りそうな空模様です。本日は近藤大工さんが、会社裏手の作業場で一日市場北町の家の窓枠の製作。窓枠を作る?なんて思われるかもしれませんが壁の柱の寸法は12センチ室内側には1.25センチのプラスターボードと言う不燃材を張りますし、室外側には9ミリの耐力面材そこに10センチの付加断熱をします。そこに防火用に1.25センチのプラスターボードそして通気胴縁が16ミリその上に杉板厚さ15ミリを2枚重ねて張るので3センチ全部合わせると12.5+120+9+100+12.5+16+30=300ミリ外壁は30センチの壁の厚さがあります。サッシはこの壁の外側に付きますから、窓枠はどうしても幅の広いものになります。窓枠の幅は凡そ22センチほどでしょうか。腰くらいの高さの窓だと出窓の様になり、腰掛けるのにちょうどいい幅になります。ネコだけでなく、保育園や小学生のお子さんくらいでしたら足を伸ばして座ることができます。従来の日本の建材や資材は、付加断熱で壁の厚さがこれほど厚くなることを想定していません。主流の柱のサイズは10.5センチか12センチですから、壁の厚みは付加断熱の半分程度です。先日お伝えしたエアコン付属の冷媒管の長さも、付加断熱は想定外ですから長さが足りず貫通できません。なので室外機との冷媒管の接続が、室内側になります。本来なら冷媒管が貫通できれば接続は室外でできるのです。室外でできれば、室内機の中で冷媒管を横に走らせる必要はありません。貫通していれば24時間使用での室内機内の冷媒管の結露発生リスクを低減できるのに・・・窓枠もそんな幅広の窓枠はどの建材メーカーも想定していませんから一般にはありません。なので、大工さんが木で作ることになります。もちろん加工屋さんと言って木材を指定通りの寸法に加工してくれる会社もあるのですが、加工を外部の会社に依頼すれば当然余分な経費が掛かります。加工する場所のある工務店は自社で作ることになります。幅広の板はフリー板と言って、2センチ程度の木を寄せて一枚の板にしているものもあるのです。デザイン的なことを意識しているところは、巾継ぎ材と言ってもっと幅の広い板を繋いでいます。紙太材木店の場合、以前は米ツガの柾を使っていたのですが値段高騰で断念・・・最近は杉や桧を使うケースが多いのですが、先日MOKスクールで聞いた棲栖舎桂の桂山さんはレッドオークなどを使っていると言ってました。何を使うかは性能とデザイン、それに予算とのバランスでしょうか。付加断熱をする時の窓枠は設計者、工務店それぞれが工夫をしてますから見学会に行った時のチェックポイントの一つです。紙太材木店インスタグラムこちらから紙太材木店HPこちらから

2025年10月15日

コメント(0)

-

24時間連続運転エアコンの水漏れの原因

おはようございます、紙太材木店の田原です。曇り空ですっきりしない天気ですが、晴れの予報。気温も30度になるようで、まだ夏ですね。先日、エアコンの水漏れでエアコンを交換しました。交換に来てくれた職人さんから、今年はこの水漏れがものすごく多かった話を聞きました。多くは単なる排水ドレーンの詰まり。ポンプ吸引して詰まりを取って終わりなのですが、そうでないものもあるとのこと。原因はいくつかあって24時間、何日も稼働させた状態なのでエアコン本体の内部のプラスチックの部分まで冷えてそこに結露が発生し、室内の壁に出てくるというもの通常でもエアコン内部には結露が発生するのですが、稼働時間ではない間に乾燥して本体の外には出てこない仕組みのなっています。連続運転をすることで乾く時間が無く、それが本体内部に溜まり壁などに出てくるというものです。家電メーカーの冷房時のエアコンの想定設計は14時間稼働残りの10時間は休止そのサイクルの中で、様々な機器の寿命などが決められています。なのでエアコンメーカーは、エアコンの24時間連続なんてのは想定外と言うことになります。24時間、常にエアコン本体の内部では結露が発生する訳です。乾く時間がありませんから金属部分に腐食や錆びが発生し、故障の原因となりますからエアコンの寿命も短くなることになります。もう一つは、本体内部には銅管でできた冷媒管が2本通っていて断熱材で巻かれているのですが、多くは本体に付属している冷媒管が短いため現場で職人さんが本体の真ん中あたりで繋いでいます。なので、冷媒管の断熱材も繋ぐことになります。写真の銅管のナット部分で冷媒管が繋いであります。断熱材も繋いでテープでぐるぐる巻きにして一体化させるのですが、この巻が甘かったりするとつなぎ目から結露することになります。また、24時間連続で稼働させることで冷媒管に断熱材が巻いてあっても、その表面が冷えて結露するケースもあります。もう一つは、エアコンが建物の西側に取付けてあり壁を西日が照らして壁の中の断熱材の薄いことも相まってエアコンを取り付けた壁が熱せられて内部で結露するケース更には、冷媒管の通るスリーブの穴には粘土で隙間の無いようにフタをするのですが、24時間換気で減圧された家の中には少しの隙間があればそこから外気が入ってきます。もちろんその外気は、エアコン本体の内部に入ってきますから内部の結露を助長させます。エアコンの水漏れの原因は様々です。24時間連続使用や夏の異常な暑さ、家の高気密化など使用環境は過酷になっています。エアコンメーカーだけでなく設計者や施行者は十分そのことを留意しておく必要がありますし、高性能な家であればあるほど施工には慎重さが求められます。紙太材木店インスタグラムこちらから紙太材木店HPこちらから

2025年10月13日

コメント(0)

-

断熱材の中の配線は注意が必要

おはようございます、紙太材木店の田原です。今日も快晴で気持ちのいい朝です。先日X(旧ツィッター)に成型されたウレタンの断熱材の中の配線について投稿がありました。電気屋さんが配線に接する断熱材を切り欠いていたことを問題にしていました。これは電気屋さんが正解なのですが、多くの投稿が断熱材の切り欠きを問題にしていました。家庭用の電気配線(VVF)の寿命は20~30年ですがこれは気中配線と言って、簡単に言うと配線周りに何もない状態での寿命。例えばグラスウールなどの繊維系の断熱材の中を配線した場合ではありません。この場合は配線周りが高温になりますから寿命はもっと短くなります。天井裏や間仕切壁と言った断熱材の無い所の配線と断熱材の中を通す配線では、寿命が違います。流れる電流によっても配線の温度は左右されますから注意が必要です。リフォームなどで30年程度経過した住まいの断熱材の入っている壁を剥がす時は、配線の劣化具合などを確認します。多くの場合異常は無いのですが、偶に配線に沿って断熱材の鏡面が黒くなっているところがあります。これはその回路に集中して電気が使われ、多くの電流が流れていたため高温になったと思われます。一般的のは余り知られていませんが、家庭用の電気配線(VVF)には寿命があります。相当程度安全側に設定されてますが、一つの回路を集中的に使えば配線は高温になり危険です。住まいの耐久性が伸びる中、将来的には配線の入替も考えておく必要があります。もちろん、場合によっては火災リスクもありますから、住まい手の方も一つの回路をたこ足で繋いで使わないなど、配線を高温にしないなどの注意が必要です。建築、設計側も外壁の断熱材のある壁にコンセントやスイッチなどの配線が来る場合は、配線層を別に設けることが推奨されます。一般の方はもちろん、設計者も配線(VVF)の寿命や配線が高温になることなどから火災リスクがある事など、理解が不足しているケースもあります。これから新築を検討される方耐久性のある家をお考えの方は覚えておいてください。紙太材木店インスタグラムこちらから紙太材木店HPこちらから

2025年10月10日

コメント(0)

-

アグリトライさんの新たな取り組みは今後の住宅業界のあり方の一つ

おはようございます、紙太材木店の田原です。快晴で気持ちのいい朝です。先日の新住協の総会では、数多の情報がまとめて入って消化するのに時間がかかります。時間をかけて資料を見返したり、写真をもう一度確認しながら反芻している状態です。その中の一つにしなのいえ工房アグリトライの手まりのいえがあります。長野市にありますが、軽井沢への移住者の家が多く遠距離となり経費が増大するため、地元での施工を増やそうと企画したのが手まりのいえだそうです。注文住宅と同じ仕様での規格住宅です。6つほどのプランがあって、価格も表示してあります。今回の物件の性能はUa値:0.25Q値:1.06ηAC:0.9自然温度差:7.53度Q1.0住宅レベル1南北の敷地で南側の窓が少なくしか取れないため自然温度差(日射取得熱)の確保が限られ、Ua値はそれなりにいいのですがQ1.0住宅ではレベル1です。価格やデザインを含め、総合的な判断で仕様は決められているようです。建築家の飯塚豊さんが設計顧問に入られていて、建物は全て監修されています。住宅価格が高騰していく中、0から設計をしていく注文住宅では時間と経費が増大しますからこのような規格型でありながらそれをベースに設計する手法は今後も増えていくと思われます。伊礼さんのiworksを思い出していただくと分かりやすいと思います。ある定型があってそれをベースに個性や主張を入れる。変更できる部分と出来ない部分も出てきますが、ベースとなる建物のデザインが建築家とのコラボでしっかりしていることでかなり高いデザインレベルを確保しています。自然な素材を使い性能とデザインが担保され同時に耐久性もありお子さんたちの世代でも住み継ぐことのできる家です。価格は120万/坪前後(税抜き)長期優良住宅の必要面積は75m2で22.7坪あれば認定されます。2階建てであれば1階の面積は40m2以上そのためのプランである24坪プランも用意されています。大手のHMの家と比較した時、デザインと性能それに耐久性を考えるとお値打ちな価格とも言えるんじゃないでしょうか。24坪x120万=2880万(税抜き)ヨーロッパでも北米でも、日本であるような完全注文住宅と言うのは富裕層が建てる住まいであって一般的には日本でいう建売や規格型の住宅が主流です。つまり完全注文住宅はある意味贅沢なものという捉え方です。住宅価格の高騰を背景に、日本の新築住宅は今後は規格型の住宅が主流になると思われます。アグリトライさんの今後は注目に値します。p.s.現在日本では平屋がブームですが、平屋も2階建ての家に比べれば同じ床面積で比較すると価格が上がりますからある意味贅沢と言えます。紙太材木店インスタグラムこちらから紙太材木店HPこちらから

2025年10月08日

コメント(0)

-

事前の相談が大事

おはようございます、紙太材木店の田原です。本日は大阪万博です。運がいいのか悪いのか天皇陛下も来られるようです。遠くからでも拝見できれば運がいいとしましょう。さて、先日住まい手の方から新しい洗濯機と乾燥機を購入したけれど排水の蛇口が既存のものと合わないと連絡がありました。乾燥機は水蒸気を冷却して水に変えて排水するタイプ。タンクに溜めて捨てることもできますし、(この場合は溜まった水を毎回捨てる必要があります)直接排水口に接続して捨てることも出来るのですが、同梱された排水ソケットが既存のものと合わないんですね。設置に来た業者は、無理やりなら接続できますが家を建てた建築業者さんに相談してくださいと言って帰っていったとか。いろいろ調べたり設備屋さんと相談したりしたのですが、既存の排水口に接続できる分岐させるための排水ホースセットがあるよう…それを試してみることになったのですが、メーカーによって使えるものが異なるので事前にメーカーに確認する必要があります。乾燥機に限らず、海外製の設備機器や照明などはネットなどでも容易に購入できますが、仕様の確認は必須ですしよくわからなければメーカーに問い合わせたり設計者に相談するといいでしょう。施主支給品というケースでは、施工に問題があるのか製品自体に問題があるのか分からないケースも出てきますから、そんな時どうするかと言うことも事前に話し合って置く必要があります。紙太材木店インスタグラムこちらから紙太材木店HPこちらから

2025年10月06日

コメント(0)

-

シャノン NS50の防犯ガラスについて

おはようございます、紙太材木店の田原です。新住協の総会、メルマガなどで発信している工務店もありますからご存知の方も多いと思います。270社程の工務店や設計事務所が参加しました。全国から集まりますから、資材や設備のメーカーにとっては絶好の機会となります。サッシや窓の会社だけで9社他にも換気設備で4社断熱材関係で5社など、総会の合間に各ブースを訪ねていろんな話ができます。もちろん今後発売する予定の機器もあって、設備機器の進化を感じさせます。そんな中、サッシメーカーのシャノンの担当者との話で明確になったのが、NS50の防犯ガラスの性能。紙太材木店では南面のガラスにNS50を使うことが多いのですが、このガラスは断熱性と日射の取得性の両方が優れているからです。従来のガラスは断熱性が良ければ日射の取得性が悪く、逆に日射の取得性が良ければ断熱性が悪くなるというものでした。NS50のガラスはその両方を満たしています。そして南面に使いますから台風や突風などによる飛来物対策として、防犯ガラスを採用しています。もちろん防犯対策と言う面もありますが、どちらかと言えば台風対策。NS50で防犯ガラスにした時に、断熱性と日射取得率がどう変化するか?その資料を今回、シャノンの担当者からいただきました。サッシの種類などでも異なるのですが、熱還流率、つまり断熱性については15%ほど性能が落ちます。イメージとしては熱還流率0.98w/m2Kが1.12程度となります。日射取得率については変わりません。Ua値競争や断熱性能等級を意識すると南面のガラスで15%も断熱性が落ちるのかと思いがちですが、住まい手の方にとって意識すべきは冷暖房負荷つまり冷房費がいくらか?暖房費は幾らになるか?同時に台風時の飛来物対策や防犯と言った安全性の考慮。それと、シャッターを設置した時の建物のデザイン的な外観。様々な考えが交差しますから設計者と相談しながら決めてください。もちろん、設計者が冷暖房負荷を計算できることが前提です。それと紙太材木店の場合NS50は防犯ガラスにしても、しなくても、価格は同じです。紙太材木店インスタグラムこちらから紙太材木店HPこちらから

2025年10月03日

コメント(0)

-

住み継がれていく性能

おはようございます、紙太材木店の田原です。新住協の総会で長野に来ています。善光寺や小布施、松本城などは来たことがありますが、長野市で宿泊となると初めてです。昨夜は理事会の後、地元の長野支部の方と蕎麦尽くしのお店で懇親会で、十分長野のそばを堪能しました。意外だったのは横浜や東松山と言った地域からは長野に来るのに時間がかかること。夢建築工房の岸野さんや鈴木アトリエの鈴木さんなどは、渋滞も入るので5時間ほどかかったとか。私は自宅からは260Km、3時間15分ほどでした。さて、以前あおもりGX住宅スタイルについてご紹介しました。その時は補助金はありませんとお伝えしましたが、理事の平野さん(青森の平野商事)から補助金が出るようになりましたと報告がありました。新築、改修共に120万円期間は3年今年度は30棟ほどの予定で来年度は棟数も増えるようです。もともとこれらの地方自治体による住宅補助金は県の予算で組まれますが、青森の場合知事の方針で限られた人しか住宅を建てられないのにそこに税金の補助金を出すことはしないと言うものでした。そこで県の税金が無理ならその他にあたってみようということで、IBEC(環境共創イニシアチブ)のサスティナブル建築物等先導事業に応募して採択されました。このIBECの先導事業に地方自治体の応募で採択されたのは初めてと言うことで、来年以降他の自治体からの応募が増えると思われます。性能向上のための住宅の補助金。誰もが性能の良い住宅を建てられればそれに越したことはありませんが、現実には難しいものがあります。基準法をぎりぎりクリアした住宅が今の日本では空き家になっています。なぜなら国の定める基準はその時代の最低基準だからとも言えます。(従来は目標基準と勘違いしていた)時代とともに年月とともにそれらの基準だけでなく、多くの人の意識も変わっていきます。それはより安全に、より暮らし易い方向へと変化していきます。一度建てられてしまった住宅は、そんなに簡単に性能を向上させることはできませんし、それをしようとすれば多くの費用が掛かります。結果的に見捨てられ、空き家になっていったのが日本には数百万戸あります。地域社会にとっても相続された方にとっても地方の自治体にとってもどうしようもなく手をこまねいているのが現状です。どこかでこの負の連鎖を断ち切る必要があります。地方の自治体が補助金を出してでも税金を使ってでも住まいの性能を向上させようとする理由は、ここにあります。住宅は個人資産であると同時に社会資産でもあります。子供たちの世代その次の世代まで住み継がれていく性能を持つ必要があります。紙太材木店インスタグラムこちらから紙太材木店HPこちらから

2025年10月01日

コメント(0)

全14件 (14件中 1-14件目)

1