テーマ: 山登りは楽しい(12673)

カテゴリ: カテゴリ未分類

今まで何度も、好きな中山道の馬籠宿から妻籠宿まで歩きました。

今回は同じ中山道でも大湫宿と本陣山を歩きます。

たまたま国道19号線近くを地図で眺めていたら

大湫宿を見つけたのです。

中山道大好きなKIKI はさっそく飛びつきました。

そして本陣の北裏の本陣山は、登山の山でもあるのでセットで楽しめるではありませんか!!

旧中山道の大湫宿は

江戸の日本橋から京都の三条大橋までの69宿(532Km)の内

岐阜県(美濃の国)を通る17宿のうちの一つで

江戸から47番目の宿場です。

我らの車は、国道19号線から県道65号線を北へ、

途中から一車線の細い急斜面をグングン登って行きます。

モミジの大木の並木が右側の川沿いに続いています。

そして突然開けたのどかな景色は大湫宿です。

本陣跡の駐車場に向かいます。

斜め向かいには丸森(森川邸 今は観光案内所になっています)

ここで案内図のチラシを頂いて登山開始

向かいは大湫コミュニティセンター

静かな大湫宿です。

大湫小学校跡のグランドの横から山に入っていきます。

以前はグランドの一段高いところには校舎が建っていました。

登山口

登山道は少し荒れていて、最初から急斜面です。

ところどころ標識があるので安心して歩けます。

ホウノ木の葉っぱがいっぱい落ちています。

向うに看板が有り

氷餅池

思ったよりも山の中にしては大きい池

ここで作った氷餅を将軍家に献上していたそうです。

あと少しで本陣山の山頂

本陣山山頂(633m)

二等三角点(点名 大湫)

植林に囲まれて展望は有りません。

証拠写真だけ撮って進みます。

植林が無ければこれほどの展望なのね

進んでゆくと岩の上に祠が・・・

保々家改石祠となっていますが、改石って何かしら?

しかし、保々家は大湫村の開基なのね

植林の中をほとんど平行にすすんで行くと

鳥の根(東屋)

とっくに12時を過ぎているので、ここでお昼ご飯を頂くつもりでしたが

展望も無く日陰で暗いので、やめて進みます。

少し下がったら腰かけ岩ですが、もっと大きい岩を想像していたので

なんだ~こんな岩だったの~と少しがっかり

荒れた道を下って、笹藪に突入

矢印の標識が有るからいいけど、なければ少しためらいますね。

石畳の道に出て、琵琶峠に向かいます。

とても立派な石畳で、熊野古道の石畳より石が大きく

坂道を緩やかに段差をつけているのでとても歩きやすい。

広くなったところにベンチと標柱

ここに琵琶峠と標柱が有るのでてっきりここが琵琶峠かと思いました。

八瀬沢の一里塚までまだまだ緩やかに登ります。

石畳は坂になっていないので、滑りにくく歩きやすい。

石畳の坂道は苔がついていると雨の後は濡れてずべりやすいので

坂になっているとさらに滑りやすい。

写真で凸凹になっているように見えますが、

少しずつ石の高さで段差をつけてくれています。

熊野古道の石畳は坂になっているので下りは怖かったのです。

一部狭いところもありますが、比較的広い石畳です。

標高585mの高所にあり、全長730mの国内最長級の石畳です。

ここで文学碑と見晴らし台という表示に惹かれて

脇にそれて登ります。

文学碑

その向こうに新しいあずまやがあり、

水晶山とその奥に屛風山系の山々が見えています。

ここで遅いランチです。

暖かい風の無いところでゆっくりお昼ご飯を頂いて再出発。

道を下って行くと丸い土饅頭のようなものが二つ並んでいます。

八瀬沢一里塚です。

来た道を振り返って、植林の中の明るい鞍部がどうやら琵琶峠です。

我らは文学碑とあずまやに行ったために琵琶峠を迂回してしまったようです。

戻り道はちゃんと琵琶峠経由で戻ります。

馬頭観音と皇女和宮様の和歌が記されています。

皇女様がここを通った時に、以前はもっと見晴らしがよかったので

遠くに見える伊勢湾を、琵琶湖だと思って京都を思い出して和歌を詠んだそうです。

それと、もう一つ琵琶峠の名前にまつわる話は

京に琵琶師の修行に行った青年が、

修行途中であきらめて実家に帰ろうとしてここまで来て休憩していたら

風に揺れる木々の音が素晴らしく

木でさえ素晴らしい音を奏でるのに、自分は途中で諦めようとしていると

反省して京に戻って念願の琵琶師になれた、という逸話があるそうです。

琵琶峠東上り口

ここにも馬頭観音がまつられています。

風情のある峠への東入口

ここからは舗装道路を大湫宿に向かって歩きます

道路の横に休憩場、ここから安藤広重が大湫宿を描いた場所です。

当時は坂道で、今も緩やかな坂道ですが、

車だと坂道の感覚が少なくあっという間に過ぎてしまいます。

ここにも馬頭観音様

石橋の欄干ですが一つしかないね・・・

グルリと周りを見渡せば、道路の反対側に

片方の欄干の石が有りました。

宿場の入口の看板

美濃の国の17宿の名前が書かれています。

大湫宿は海抜510mの高地で美濃の国で最も高所にあり

急坂が続く難所でもありました。

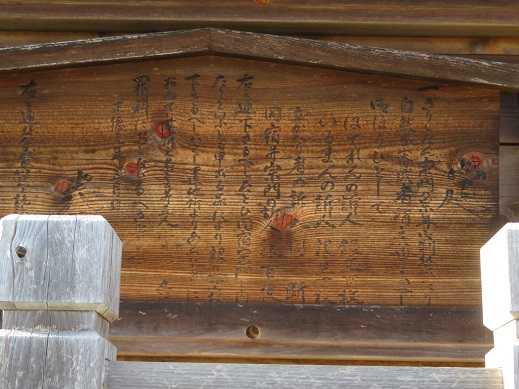

宿場の入口には高札場

幕府からのお知らせを掲示するところ

キリシタン や バテレンと書いてます。

大湫宿の碑

観音堂

綺麗な天上絵

しかし、ガラス越しなので反射して見にくい

毎年7月の半ばに御開帳が有るそうです。

いい音がする鐘

おまいりする時に鳴らしてもいいと書いてあるので

一つだけ突かせて貰いました。

神明神社のご神木

2020年7月の豪雨で倒れたご神木(樹齢670年)を

切って屋根をつけて保存している。

脇本陣

保々家の家です。

一般公開されていないので門から写しました。

門田屋(旅籠)

二階の防火用の虫籠窓が素敵ですね。

時代劇に出てくる防火用水の桶

まるでタイムスリップしたみたい

以前は旅籠だった建物を撤去して公園になっているそうです。

小さいけれど風情のある門と飛石と紅葉の木

ベニマンサク

マユミ

澤瀉屋

旅館として再建され近々オープンの予定だそうです。

屋号丸森(森川邸)に戻ってきました。

観光案内所になっています。朝は大湫宿の地図と本陣山の地図を貰いました。

大きな建物で、塩の販売で儲けてこのあたりでも指折りの富豪となったそうです。

中は大きな梁がとおしてあり、屋根には越屋根(煙出し)が付けられています。

越屋根(煙出し)が有るのはお金持ちの象徴だそうです。

皇女和宮様の徳川家茂将軍への降嫁の行列や大湫宿の町並みを

神明神社の倒れたご神木の枝の木を使って再現した精巧な細工

すごい精巧で一軒一軒の建物の特徴を再現しています。

和宮様は輿の中

お供の数は京都から5000人ほど、途中で駆り出された人や将軍家から迎えに来た人も入れて

30000人ほどの人数です。

行列の初めから終わりまで、宿場より長いので

すべての人は大湫宿に泊まれず、皇女和宮様と主だった人は本陣に

その次の位の人は脇本陣に泊まり、あとの人は仮小屋を建てたり

もっと先の宿場や手前の宿場に分泊したそうです。

観光案内所の方がご親切に説明してくださいました。

丸森(森川邸)のミニチュアにも、ちゃんと越屋根がついていますね。

観光案内所の方々といつまでも話が尽きないけど、

またの再会をお約束してお別れしました。

風情のある石畳はとても印象的で、こじんまりとした大湫宿も静かで

まるでタイムスリップした感じでよく保存されています。

国道19号線や高速中央道が土岐川沿いに作られたので

それより高いところにある中山道大湫宿は、幸いにも開発されずに残ったのです。

またまた、大好きな中山道にまた一つ大好きな宿場が出来ました。

紅葉はもうちょっと先でしたが、静かな宿場町や静かな本陣山を歩けて

懐かしい日本の昔の姿が、現実の人の生活と共に今でも残っているのを見て

貴重な文化財を後世に残して行きたいと思いました。

しかしこの宿場の静寂はいつまでもつのだろうか・・・

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.