2021年02月の記事

全28件 (28件中 1-28件目)

1

-

善福寺

1月31日の品川散歩…… 旧道街道を歩くと「日本橋より二里・川崎宿へ二里半」の碑……8㎞~10㎞ってことだけど、昔の人はよく歩きました。東海道の玄関口として栄えた品川宿は、宿内家屋が1600軒、人口7000人規模で賑わったらしい。この花壇に使われている石材は、品海公園北隣の民家の基礎として使われていたもので、かつて東海道品川宿の街道筋の土留めと目黒川の護岸を兼ねた石垣として組まれていたものだと。海に接していた品川宿の歴史を伝え残しています。 前の写真右にある松の説明……道標だけでなく、こんな札書きが随所にみられます。 しながわ百景……「しながわ宿場まつり」は近年になって加わったようですが、百景を越えて「101」です。せっかく登場したのに、昨年は中止だったようです。今年は開催できるように、頑張って努力しましょう。ちなみに、百景には「112・ 新幹線車両基地」なんてのも加わったみたいです。 品川宿品海公園……北側ってのは左の方向 ここにも松……袋井宿からの寄贈だって。 袋井宿……江戸から数えても京から数えても27番目で中間点にあたる宿場らしい。本陣3軒、脇本陣0軒、旅籠50件だったという。袋井って言われてもピンとこないけど静岡県でした。掛川の先で、浜松の手前。 松はないけど、また札書き……私の立っている旧東海道から海側の御台場(砲台)へ下っていく道が台場横丁と呼ばれていたと。写真の先が現在は区立台場小学校の敷地で、校庭入口には台場の石垣として使われた真鶴石と第2台場にあった品川灯台(国の重要文化財に指定され愛知県犬山市の明治村に移築)のレプリカが置かれているそうです。いろんなものが明治村に行っているんですね。『御殿山下砲台は、江戸防衛のため幕末に築かれた「品川台場」のひとつです。 1853年6月、ペリー来航に衝撃を受けた幕府は江戸内湾防御のために11基の台場築造を計画。工事は勘定吟味役の江川太郎左衛門が指揮を取り、同年8月から御殿山や泉岳寺の一部の土砂を切り崩して進められましたが、資金不足により完成したのは御殿山下砲台を含めて6基でした。 海上に設置された他の台場と異なり、御殿山下砲台は品川の海岸沿いに陸続きで五稜形の砲台が築造され、154門の大砲が備えられました。』(しながわ観光協会より) そんなに沢山ならんでおったんか~ 知らんかった~ 飾りじゃないのね? 旧東海道を曲がると…… レトロすぎ・錆びすぎ…… 善福寺山門……屋根が重そう。 時宗寺院……北条時宗(ときむね)じゃない。 比較的お目にかかりにくい時宗(じしゅう)は、鎌倉時代末期に興った浄土教の一宗派で、開祖は一遍上人。開宗・文永11年(1274年)。総本山は神奈川県藤沢市の清浄光寺(通称遊行寺) かつては、遊行派を筆頭に一向派、霊山派など「時宗十二派」が存在したらしいが、昭和27年(1952年)に宗教法人「時宗」に包括されたと。東京23区内には8寺しかないみたい。 広々としているけど、飾りっけなし…… 音響山伝相院善福寺……永仁2年(年1294年)遊行寺第二世他阿真教によって創建。 ご本尊は阿弥陀如来でしょう。南無阿弥陀仏 麻布山善福寺は港区でした。 本堂扁額……「音響山」…なぜか悲しい。 龍も泣いている…… かなり傷んでいる本堂だけど、伊豆長八(いずのちょうはち)が作った鏝絵(こてえ)が施されています。 ※ 鏝絵(こてえ)=建物の壁面に塗る漆喰(しっくい)の上に、鏝で描いた絵のこと。絵心がなければ描けません。 関東大震災や戦火を免れた左官職人の逸品だから、もうすこし丁寧に残してあげられないのかしら? 鏝絵前から見た境内…… 堂宇……狐がいないし、覗いても見えなかったから稲荷かどうかは不明だけど、造りの異なる社がつながってます。 と言うことで善福寺を失礼しました。 正面が旧東海道。かつての賑わいは何処に…… でもって、今日はこれにておしまい。

2021.02.28

コメント(0)

-

折々のことば 135

核戦争で自分たち自身を地上から一掃したとしても、細菌は……うまくやっていき、私たちが自滅した後も生き残るでしょう。 スティーヴン・ホーキング 宇宙138億年の歴史の先っぽに誕生した人類が、さらに指数関数的な人口増加を起こしたのはここ200年のこと。その間、科学技術は一度も「定常状態」に達したことはなく、将来もないだろうと物理学者は言う。そもそも「知性に大きな生存価値があるかどうか」も明らかでないと。「ホーキング、未来を語る」(佐藤勝彦訳)から。 (朝日新聞・折々のことば708・2017.3.28) 尾身茂会長は、東京、埼玉、千葉、神奈川の4都県について「他の地域に比べて感染の減少スピードが鈍化している」と指摘し、3月7日が期限の緊急事態宣言が再延長される可能性に言及した。 一方で、菅首相は、東海2県、関西3府県、福岡の計6府県を月末までで解除すると表明した。「新規感染者数が減少傾向にあり、医療体制逼迫も緩和された」とするが、その判断に誤りはないのか。 東京都のモニタリング会議(26日)では「新規陽性者数の減少傾向が鈍化し、再度、感染拡大に転じることへの十分な警戒が必要」と最も深刻な警戒レベルを維持。さらに「新規陽性者数が減少してきているが、いまだ医療提供体制は体力を回復していない。ぜひ下げるだけ下げていただきたい。」と、東京都医師会・猪口正孝副会長は協力を要請する。 緊急事態宣言をいつまで継続させるかの判断は難しいが、7日間の前倒しにいかほどの意義があるのか。ここまでの努力が無にならないことを願うばかり。 65歳未満の一般住民向けにワクチンが広く接種されるのは7月以降となる見通しだと聞く。頼みのワクチンを待つ間にも、限りなくゼロ・コロナに近づける努力をしなければ大きなリバウンドがくることは免れないでしょう。 解除後も感染再拡大を防ぐため、各知事の判断で飲食店への営業時間短縮を要請するようだが、「医療体制逼迫が緩和された」ではなく目指すのは「医療体制の定常状態」だろう。社会経済活動も重要だが、命を最優先して考えてくれないかしら。保健所を含めて医療従事者の負担軽減を目指すと共に、リバウンドに備えた医療体制の再構築を心より願います。誤った判断によって自滅しませんように。《おまけ》 私のお店応援……今日はタラコスパゲッティー・贅沢しちゃいました。 サラダもちゃんと食べました。 私の感染対策……●混雑していない店を選択 ……混んでいません。●席の距離は1~2メートルを目安に確保 ……大丈夫。●会話の声が大きくならないよう、BGMの音量を『最小限』に ……BGMありません。●外出は『すいた』時間と場所を選んで ……日中の散歩で寺社はすいてます。●花見は宴会なしで ……梅は見ますが宴会はしません。 楽しみにしている「朝日新聞・折々のことば」は、休みが続いています。鷲田清一(わしだ きよかず)さん、お具合が悪いのかしら? お大事に…… さてさて、今日は何をしましょうか?

2021.02.27

コメント(0)

-

法禅寺

1月31日の散歩…… 一心寺から北に数十メートル…… 品川宿商店街を左に入ると…… 品川小学校発祥の地……法禅寺にあった寺小屋塾が認可を受け、品川区内最初の公立小学校「第二中学区第六番公立小学校品川学校」となったのが明治7年(1874年)。 平成23年(2011年)4月に品川区立城南中学校と一体化して「品川区立小中一貫校品川学園」になり、平成28年(2016年)4月に「品川区立品川学園」となっている。東海寺大山墓地から見た品川学園にはこんな歴史があったのね~ ちなみにここでもレンガ塀……レンガの街みたい… 法禅寺……浄土宗と宗派が書かれているのはありがたい。 境内は月極駐車場…… 参道右に「観音堂」と「杉森稲荷」…… 東海三十三観音霊場三十一番札所……本尊「正観世音」『やちとせや やなぎにながき いのちでら はこぶあゆみの かざしなるらん』と書かれているけど、西国三十三所霊場第三十一番札所・長命寺(近江八幡市長命寺町)の御詠歌らしい。よくぞ調べました。 杉森稲荷扁額…… 観音堂の裏側に稲荷社……賽銭箱をお狐様が監視中 左の大イチョウが目につきます。 臨海山遍照院法禅寺本堂……至徳元年(1384年)開創で、芝増上寺の末寺らしい。 本尊「阿弥陀如来坐像」……宝永2年(1705年)安阿弥(あんなみ)末流の大仏師・大部の作。「法然上人坐像」……像高29㎝で、室町あるいは鎌倉時代の彫刻。いずれも区指定有形文化財が安置されていると。 今度 増上寺も行ってみようかしら? 直線距離で約7㎞だから往復できない距離じゃないけど、足腰弱ったから難しいかも。 布袋尊……昭和7年(1932年)大東京市発足を記念して始まった旧東海道沿いの七社寺を巡る東海七福神。当時は、ここ法禅寺が布袋尊だった。昨日の養願寺になったのは平成になってかららしい。それでも立派な布袋様が残されています。 法禅寺のイチョウ……品川区指定天然記念物 推定樹齢・約400年……『幹の囲り3.4m、高さ25m』 麻布善福寺や光福寺のイチョウ同様に乳根(ちちこん)をたらしているけど、推定樹齢は彼らの半分です。あと400年以上は元気でしょう。「光明遍照 十方世界 念仏衆生 摂取不捨」文化7年(1810年)の碑 法然上人が説いた仏説観無量寿経というお経の中にあるようで、「阿弥陀さまの光明は遍く十方の世界を照し、念仏の衆生を摂取して捨てたまわず」との意味らしい。 浄土宗では、法然上人の命日(1月25日)にちなんで、毎月25日を「世界平和念仏の日」としている。『世界の平和と人類の幸せ、共生(ともいき)の願いを込めて正午にお念仏をとなえましょう。』と……来月から称えてみましょう「南無阿弥陀仏」 蛇足ながら、サラリーマンの給料日は25日が多いこととは無関係でしょうね。 本堂から山門を見て、右に…… 流民叢塚碑(るみんそうづかひ)……(手前)『この碑は、天保の大飢饉でなくなった人たちを祀る供養塔である。 天保4年(1833年)に始まった天候不順は、その後数年におよび、多数の餓死者を出した。品川宿には、農村などから流浪してくる者が多く、この附近で病や飢餓でたおれる人が891人を数えるに至った。これらの死者は法禅寺と海蔵寺に葬られた。本寺には五百余人が埋葬されたという。 初めは円墳状の塚で、この塚の上に、明治4年(1871年)に造立の流民叢塚碑が建てられていた。昭和9年(1934年)に境内が整備された折、同じ場所にコンクリート製の納骨堂が建てられ、上にこの碑が置かれた。碑の正面には、当時の惨状が刻まれており、天保の飢饉の悲惨さを伝えるとともに、名もない庶民の存在を伝えている。(品川区教育委員会)』 なるほど、明治4年(1871年)造立の流民叢塚碑が屋根に乗っている。 流民叢塚碑隣のレンガ造りのお堂の中に……鎌倉時代から戦国時代にかけて作られた石造供養塔・板碑116点などが、幕末に御殿山の土取場から出土されたみたいです。最古の銘は徳治3年(1308年)で、法徳4年(1452年)銘も阿弥陀三尊種子を刻んだものは、品川歴史館で常設展示されていると。歴史館は知っている。鹿嶋神社のそばだった。あの時寄っておけば良かったと思う場所がたくさんあります。 すみのお堂に…… 鬼子母神かしら?……右手に持っているのはトレードマークのザクロの実でしょうし、抱かれた子どもが手にしているのはザクロの枝でしょう。鬼に思われていた鬼子母神ですが、安産・子育(こやす)の神様です。 と言うことで、今日はここまで……何をしましょうかしら?

2021.02.26

コメント(0)

-

養願寺~一心寺

未訪問だった東海七福神の3寺社を目的に出かけた1月31日の散歩…… 虚空蔵横丁……正徳寺脇のレンガ塀に沿って歩きます。 左の路地奥には「旅館静正(しずまさ)」……古い住宅街の中にあって、なんとなく惹かれます。最寄り駅は京急新馬場駅だけど、品川駅からも1㎞強だから安かったら穴場です。 横丁を進むとこの景色……塀も壁もない。 養願寺……『明鏡山善行院養願寺』正安元年(1299)創建の天台宗のお寺。 東海七福神の布袋様を祀っているとのことですが、どこにいらっしゃるのか見つからなかった~ 行ったことに意義がある私だからかまいませんが……本堂左は八重桜かしら? 時期には絵になることでしょう。『虚空蔵尊は丑年・寅年生まれの守り本尊として信仰を集めるとともに、「十三詣り」と結びつき、子供が13~15歳までにお参りすると福・徳・智慧が授かると言われています。虚空蔵尊春季・秋季大祭では多くの参詣者が訪れ、虚空蔵尊のお縁日として周辺商店街では露店や物産市、大道芸などが出て終日賑わいます。(しながわ観光協会より)』本尊・虚空蔵菩薩のご開帳は4月と11月の第2土・日の大祭時だそうです。子供たちがお参りできるよう、コロナ終息を願います。「十三まいり」は京都が発祥らしい。『古来より、数え年十三歳に成長した男女が、成人の儀礼として法輪寺に参拝しました。十三歳の厄難を払い、智恵を授けていただけるように虚空蔵菩薩に祈願します。 難波より 十三まゐり 十三里 もらひにのほる 智恵もさまざまの歌で知られるように、江戸時代の中頃から京都のみならず近畿一円からのお参りが一般に広がりました。(法輪寺HPより)』 法輪寺の通称は「嵯峨の虚空蔵さん」と言うらしい。でもって、法輪寺の住所は「京都府京都市西京区嵐山虚空蔵山町」渡月橋の南側なんですね。和銅6年(713年)に創建の歴史ある寺院で、江戸時代まで、渡月橋は法輪寺橋と呼ばれていたと。連れ合いは知っているかもしれないけど、いつかは訪問してみたいな~ ちなみに、法輪寺は真言宗五智教団とあるけど、虚空蔵菩薩は宗派に関わらないようです。空海も最澄も同時代に中国に渡って仏教を学んだのだから、根っこは一緒なのでしょう。 鰐口…… 品川区指定文化財が安置されていると。『銅造阿弥陀如来立像 高さ47.5センチ。善光寺式阿弥陀三尊として鎌倉時代に制作されたものです。長野県の善光寺像は、飛鳥時代に百済(現韓国)から伝来されました。その模作が多く作られましたが本像もその一つになります。 木造不動三尊像 不動明王は高さ1メートル12センチ、脇侍の矜羯羅(こんがら)・制多迦童子(せいたかどうじ)は約37センチ、共に彩色の像です。本像は、金杉村の僧玄雄の発願で、仏師春達が万治元年(1658年)に製作されたものです。』(天台宗東京教区HPより) 本当に小さな境内です。 門前を旧東海道に向かって……「あそこ」ってのは良いな~ 「どこで飲もうか?」「あそこ!」ってことになるんでしょう。 横丁の出口は旧東海道……正面に… 一心寺……豊盛山延命院一心寺は、安政2年(1855年)の創建で真言宗智山派のお寺。ご本尊は成田山の分身である不動明王だそうです。真言宗寺院とは思えない構えでした。「品川 成田山」の提灯……成田山の分身・不動明王を祀っているからでしょうが、成田山が前面に出ています。 本堂扁額「一心寺」……味わいのある文字 東海七福神の寿老人が祀られています。と言うことで、東海七福神7寺社の訪問完了です。本当は1日で歩かないとダメなんだけどね~ 箱庭のように小さな小さな境内です。明治2年に北品川宿へ移転してそうなので土地がなかったのかしら? 『古くから延命と商売繁盛の寺として信仰を集めています。毎月28日が縁日で、その日は素焼きの皿(ほうろく)を裏返しにして頭に載せて灸をすえる「ほうろく灸」が体験できます。(しながわ観光協会より)』……火傷しないようにね。 江戸三十三観音霊場30番札所……お堂正面で御朱印を授かっている方がおいでだったので、写真は簡素にして失礼しました。お賽銭と合掌はさせてもらいましたが…… 左が一心寺で、右の焼肉屋の脇から出てきた私……振り返って良かった~ 5番ゲット!!!……別に集めている分けじゃないけど、前回、存在に気付いてしまったから気にはなります。 旧東海道を北へ…… また発見…… 4番ゲット!!!……「お休み処」って、意味が分かりません。 と言うことで、今日はここまで……午前中から病院に行ってきたからコピット疲れたかも。電車は空いていて助かりましたが、毎日満員電車に揺られている皆さんは大変でしょう。感染予防対策をしてご留意くださいませ。

2021.02.25

コメント(0)

-

正徳寺

春雨寺から旧東海寺に関わる寺社を巡った1月31日の散歩…… 品川神社から第一京浜と京急を越えて東へ……北馬場参道通りって言うそうな。品川神社境内阿那稲荷神社の一粒萬倍の御神水でそそいだお金は、ここで使ってこなくちゃだめでした。 商店街のお店に挟まれて……姿の良い松が引き立てています。 日夜山正德寺(しょうとくじ)…… 正德寺山門からいつもの一枚…… 正德寺本堂……平家の落ち武者であったと伝えられる善永坊春應が、永仁6年(1298年)に現在の品川八ッ山に開基。当時は大日山香華院善永寺と号し、真言宗のお寺。その後の元亀2年(1571年)に現在の品川宿北馬場の地に移り、延宝3年(1685年)に浄土真宗本願寺派に改宗し「日夜山正德寺」と名を変える。さらに、正徳2年(1712年)に真宗大谷派に転派し現在に至っているそうです。もちろん本山は京都の真宗本廟(東本願寺)。忙しかったでしょうが、やっと落ち着いて良かったですね。 本堂の右に庫裏…… ご本尊は阿弥陀如来……すべての人を救うという阿弥陀如来の本願を信じて唱える南無阿弥陀仏……本願念仏の道は私には遠い。 蔦が絡まり、春を待つ大きなイチョウの木…… 正德寺では、墨絵画家を招いて「すみえおえかき道場」を開催していると。近かったら参加してみたい私ですが、当然、現在は休止中でしょう。 金原亭伯楽(きんげんてい はくらく)師匠による「正德寺落語会」もあると。一昨日訪問した梅屋敷東通り商店街沿いにある大林寺も寄席講演を行ったりしているようでした。商店街、近隣住民との関りも大切なのでしょう。 もうすっかり咲いたことでしょう…… 正徳寺山門……薬医門的な造りです。 とても良い景色……やぱり松が光ってます。 透かし彫りっていうのかしら?……宗紋ではなく寺紋なんでしょう。 正面欄間の龍も見事でした。 正徳寺山門傍の路地入り口に、錆びた「虚空蔵菩薩霊場」。空き瓶ケースの後ろに隠れてた…… 6番発見!!!……「こんな所じゃ分からないよ~」「何とかしてくれよ~」と思った私ですが、この道標は旧東海道沿いにだけあるのではないことを知りました。 虚空蔵菩薩を本尊とする養願寺へ向かいます。「喫茶ルノナール」寄ればよかったな~ 「モヤモヤさまぁ~ず2」の放送で、大江アナと3人が立ち寄った喫茶店なんだと。当初の店名はルノアールだったけど、大手喫茶店からクレームがきたから変えたんだって。店舗に比べて袖看板は新しいものね。喫煙マークが目に入らなかったから寄らなかった私でした。 正徳寺の横あたりはレンガ塀……フランス積みって言うらしい。イギリス積みもあるんだってさ~ と言うことで、今日はここまで……次回は養願寺……

2021.02.24

コメント(0)

-

梅速報……大田区

昨日は天気が良く、とっても暖かだったから予定外の散歩。京急蒲田から梅屋敷の周りを歩いてきました。報告はしないので、「どっちに行ったのかしら?」と気をもんでいる連れ合いに、梅が観られた寺社の速報です。 蒲田八幡神社……以前 呑川を下って河口まで行った帰りに存在を知ったけど、寄らなかったから訪問してみる気になった私。社殿脇の紅梅だけど、右手には天祖神社もあります。境内は大改修工事がなされたみたいですが、あの時寄っていたら違う景色が観られたかもしれません。 ちなみに、蒲田八幡神社は蒲田村が分村された折に「薭田神社(ひえだじんじゃ)」より勧請して創建されたみたいです。呑川を挟んで南北に村が分かれたんでしょう。 密乗院……真言宗智山派寺院 (玉川八十八ヶ所霊場第77番札所) いらっしゃいました 南無大師遍照金剛。 江戸時代に寺領20石の御朱印状を拝領した同寺は、800年の歴史を誇り、近隣諸神社の別当寺でもあったと。 大森八幡神社は訪問したけど、「堀之内三輪神社」「三輪厳嶋神社」「大森貴舩神社」などは見落としていました。まぁ、時間的に間に合わなかったでしょうし、「厳正寺」なんてのも発見したので次回にでも行ってみましょう。昨日も結構ハードだったけど、今日は体調が良いです。 梅屋敷駅の商店街……何の行列かと思ったら「丸鶏解体やきとり鳥若」ですって。自粛要請に応じて家飲みなのかしら。それともおやつかな~ 15時5分だったし。 妙典寺……日蓮宗寺院。 薭田神社(ひえだじんじゃ)……『延喜式内社の「薭田神社」として正史にあらわれるのは貞観6年(864年)ということになります。』と言うほど古い神社ですが、梅も古くから有名なんでしょう。 こんなの観たことない……同じ木なのに紅白の花が咲いてました。梅にしては賑やかだから、ひょっとしたら桃なのかな?《おまけ》 モーニング帰りに円融寺……白梅が最盛期。参道の紅梅は終わりです。 枝垂れ梅はちょっと寂しかった…… と言うことで、今日はこれでおしまい。詳細は後日本編で……

2021.02.23

コメント(0)

-

品川神社 (最終回) 富士塚

1月31日の散歩…… 品川神社境内をぐるっと回り、参道の石段頂上に来たところ……方角は真東!!! 中ほどまで下りてくると…… 燈籠の所に…… 富士塚登山口の鳥居……登ることで本物の富士山に登ったのと同じ御利益があるとする「富士信仰」に基づく人口の富士塚。 一号目に……お賽銭箱がちゃんとあります。 猿田彦神社……天照大御神の命により天孫降臨した瓊瓊杵尊(ににぎのみこと)を道案内したのが猿田彦大神で、街道の出入り口に祀られる道祖神として伝えられてきたもの。猿の字を冠することから庚申信仰と結びついたともされるそうです。だから庚申塔には三猿が付き物なのね~ ※ 「天孫降臨」= 天照大御神の孫たちが地上に降臨したこと。従って、瓊瓊杵尊(ににぎのみこと)は孫です。 足神様ってのは良く分かりませんが、健脚の神様かもしれません。 数歩上ると二合目……使われているのは富士山の本物の溶岩らしい。 役小角と思しき人を守っているのは鬼かしら。柵があって幽閉されてるのに、笑顔の役小角。 三号目に「道行」石碑……この石段の上が五合目 五合目からほんの少しだけ平らな所を歩いて、6合目……人が立ち去るのをしばし待っていたけど、景色を楽しんでいたから待ちきれなかった私です。ここからが怖いんだな~ 本格登山開始……『富士信仰の集団・富士講の人々が富士山の遥拝(ようはい)場所として、あるいは実際に富士山への登山ができない講員のために造った築山(つきやま)』 ※ 遥拝=はるかに隔たった所からおがむこと。 右の碑には「人丸大明神」……万葉歌人の柿本人麻呂を祀る「人麿(ひとまろ)神社」(奈良県橿原市地黄町)ってのが存在するらしく、江戸時代以降に、人丸大明神社・柿本人麻呂大明神と称したようです。人麻呂を祀る社寺は全国にあるらしく、東京では西久保八幡神社に人麿社があると。歩いては行かれないな~ 左の碑は「寒緑松本先生碑」って書いてあるのか? 幕末に生きた会津藩の漢学者・松本寒緑(まつもとかんろく)のことらしい。小さい漢文は何とか識別できても理解はできませんが、寒緑の足跡をエピソードと共に綴ったらしい立派な碑。死後16年経って友人や弟子たちが建ててくれるとは、尊敬できる人物だったことでしょう。 左上は安政元年(1854年)と読めるんだけど、富士塚ができる前……どこにあったのか? そして、巨大な石碑をよくぞここに持ち上げたものです。 私のような年寄りには危険極まりない。チェーンがあっても、つかまるとぐらぐらするから余計に危ないです。落ちちゃう人は居ないのかしら? 九合目到着……あと三歩!!! 富士塚が築かれたのは、富士講全盛時代の江戸時代じゃなく、なんと激動のさなかの明治2年(1869年)なんだと。北品川宿・丸嘉講社の講中300人が一生懸命造ったのに、神仏分離政策で一時破壊。それでも挫けず、明治5年(1872年)に再築し、大正11年(1922年)第一京浜国道建設の時現在地に移築されたと。(品川区指定有形民俗文化財) 山頂から品川神社境内……残念ながら、富士山は望めません。 絶景かな!!!……流石に東京随一の高さ比高15mを誇る富士塚でした。眺めは良かったけど、帰りは上り以上に怖かった私でした。 遠くにレインボーブリッジの極々一部が見えるんだけど、連れ合いは探せるかしら? と言うことで、品川神社は終了……今日は何をしましょうかしら?

2021.02.22

コメント(0)

-

品川神社 (その4) 阿那稲荷神社・一粒萬倍のご神水

1月31日の散歩…… 品川神社境内北側にある神楽殿の奥に…… 社殿右に並ぶ鳥居…… 阿那稲荷神社……熱心にお詣りされています。 この位置より少し北に下ったところにも阿那稲荷神社の祠があります。拝殿のあるこちらが「天の恵みの霊」を祀る上社本殿となるのでしょう。 上社へ向かって並ぶ鳥居の途中に…… 右へ下って行く鳥居群…… 下りていくと祠が……狭いから上手に全景が撮れない。 下社前にポツンと石造りの稲荷……「地の恵みの霊」を祀る阿那稲荷神社下社……歴史と多くの信仰心を感じます…… 社内を分かりやすく撮れなかったけど、入り口を入ってすぐ左に1社と、入り口正面に3社が並びます。 入り口脇に鳥居を備えた社と、右に一粒萬倍(いちりゅうまんばい)のご神水…… 下社内の阿那稲荷神社……私の後方にスペースがないから全景入らず。鳥居の奥は穴なんだな~ お狐さんが勢ぞろい……「御神前である。控えおろう~」って感じです。ちゃんと揚げも供えてあります。 一粒萬倍のご神水…… 上段に祠があって、脇の龍の口から水が…… 一粒萬倍の御神水……『万物は「天・地・水」の恵みを受けて生成化育し、米は一粒の種より萬倍の稲穂となる。当稲荷神社は「上社」が「天の恵みの霊」を「下社」が「地の恵みの霊」と「御神水」をお祀りする。家門・家業の繁栄を祈り、印鑑・銭にこの水をそそぐが吉。また、持ち帰りて家・店の入口・四隅にそそぎ、清く明るき心を持って暮らし・商売するが吉。そそぎし銭の一部は門前・北品川の商家にて使用するが吉。』 言われなくとも「清く明るき心を持って暮らす」ことが一番大切です。 私も、連れ合いへのお土産に神水でそそいできましたが、「使ってこないとダメなんですよ」と言われてしまいました。北品川で飲んで来れば良かったのでしょう。次回からはそうします。帰れなくなったら困るけどね~ 奥に並ぶ3社の右……天王白龍辨財天社 水の神だから、霊水が湧くここに祀られているのか? 「天王」ってのが理解不十分だけど、面倒だから今日は調べません。 中央に大國主恵比須神社……「恵比須大黒」なんてのもあるけれど、「大國主」と「恵比須」って具合に並列で祀っているのは珍しいかも。「だいこくさま」と「えびすさま」……品川神社には七福神の2神がおいでのようです。恵比寿さんは、古くは漁業の神でもあったらしいから、品川には不可欠だったんでしょう。しかし贅沢だな~ 左が八百萬神社……本当に狭いし、他の方もいらっしゃったので3社は一枚には納まりませんでした。 八百萬神……木、火、土、金、水、自然にまつわる神々と理解していますが、間違っているかもね~ 楽天……いいな~ そうとう古いと思われます。 と言うことで今日はこれにておしまい。手指を使いすぎちゃいけないので……いよいよ明日は富士塚の予定ですよ~ 大したものじゃないけどね~

2021.02.21

コメント(0)

-

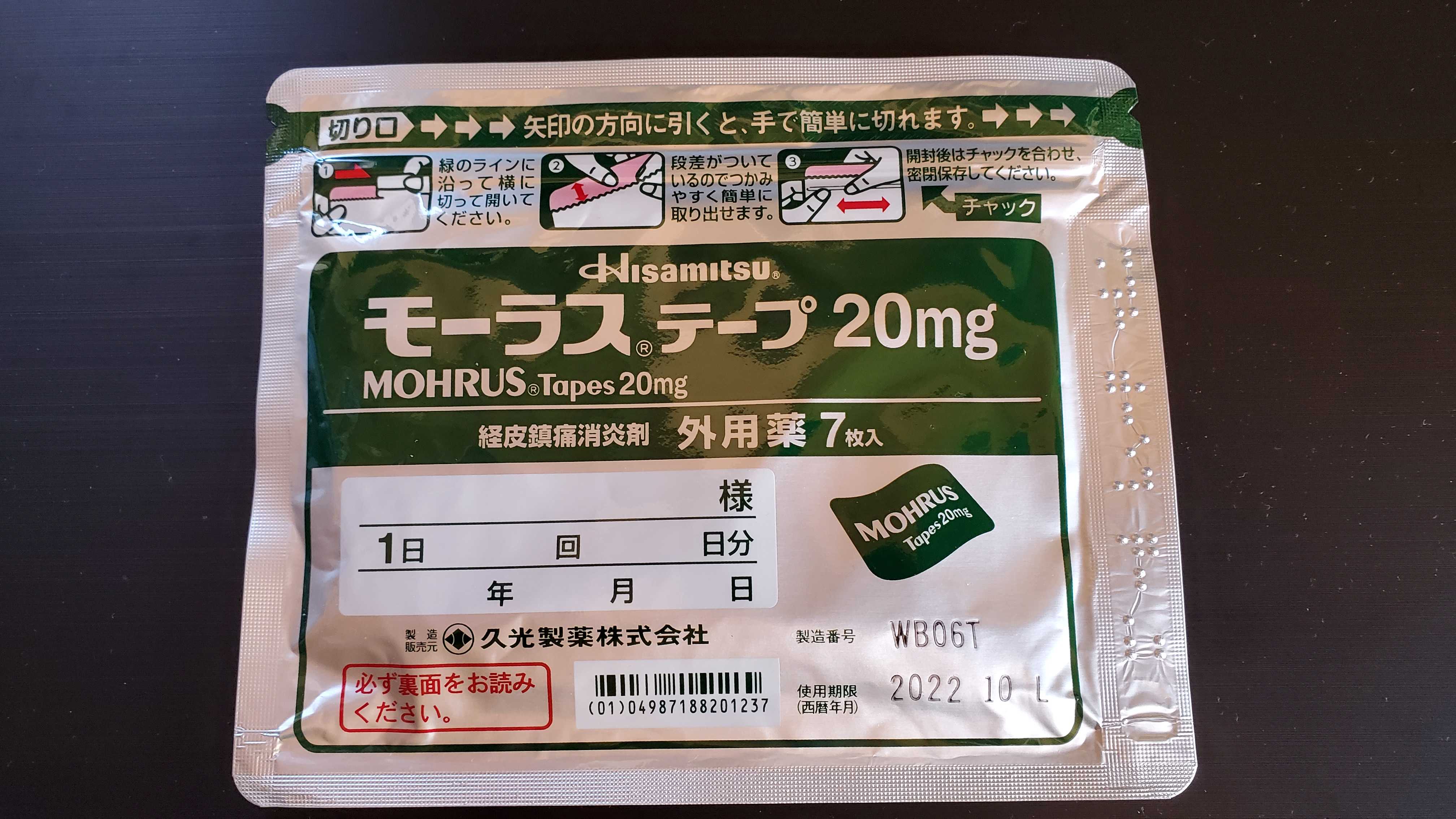

腕が痛い…

日中は何事もなかったのに、夜になって突然手首の上あたりに痛みが生じた昨日。今朝になったら腫れていた。痛みは増していないが熱を持ったようにも感じられた為、急遽掛かりつけに行ってきた。整形外科にエコーがあるとは初めて知った。腱(けん)や筋肉、骨なんかが写されてなかなか面白い。モノクロ画像を見て説明してくれたが、人体の内部構造を知らないとできないこと。勉強嫌いの私は絶対に医者にはなれなかったでしょう。 時間がかかったけど、ついでに予防のための足腰の電気治療もやってきたから良しとします。 飲み薬と、この鎮痛消炎剤をもらって、昼に貼ったら楽になりました。ちなみに、このシップシートは、紫外線にあてると光線過敏症を起こすと。屋外に出る時は濃い色の衣服やサポーターでカバーし、紫外線にあてないようにしなくちゃ駄目なんだと。夏じゃなくて良かった~ なんで痛くなったのか? 昨日5円玉を500枚、両替してきました。1本=188.2gだから1882g……重かったから、これが原因かしら? 何と言ってもひ弱な私です。ちなみに両替手数料が550円だから、5円玉1枚は6.1円ということになります。神社仏閣のお賽銭も、Suicaなどで払えるようになるとお互いに良いかもしれません。味気ないけどね~《独り言》 総務省の幹部4人が放送関連会社に勤める菅義偉首相の長男から接待を受けていた問題……「放送業界全般が話題に上った記憶はございません」「利害関係者とは認識していなかった」ととぼけていた総務省の秋本芳徳情報流通行政局長は、一転して発言を翻し認めることとなった。会話内容を公表した文春砲を喰らっては白旗を揚げざるえなかったのだが、森友、加計、桜などなど、すっとぼけて国民が忘れるのを待つ安倍政権の姿勢は継承されている。「バレなければいい」「確証がなければいい」で、常にほとぼりを冷まそうとする汚いやり方。 おまけに、放送行政を所管する秋本芳徳情報流通行政局長ら2人を今日付で官房付に異動させると総務相が発表した。国会での答弁をさせないようにするための異動。「記憶にない」なんて12月の事を忘れているような奴に与える仕事はないはず。「うそにうそを固め」た上、「組織ぐるみの隠蔽」を図ろうとする腐った姿勢に怒髪衝天の私。ブツブツ書きたいが、右腕のために今日はこれでおしまい。「なんだ、つまらないの」と連れ合いに言われることでしょう。堪忍ね~

2021.02.20

コメント(0)

-

品川神社 (その3)

東海七福神を制覇しようと出かけた1月31日…… 石造烏居……慶安元年(1648年)三代将軍徳川家光公の側近・堀田正盛公の奉納。この鳥居は都内では上野東照宮に次いで二番目に古いものだと。(品川区指定有形文化財) 参勤交代の仕組みを作った徳川家光。武器、衣装、食事や宿泊など、かかる現在の億単位の行列費用は、ぜんぶ諸大名の自己負担。大金を使わされる大名たちは謀反どころではなかったらしい。抑えつけて全国支配を固めていったのが家光でした。家光が武家諸法度で参勤交代を定めた1635年は、こう覚えるんだって……「重労働(16)だ! 参勤交代(35)」 石造烏居の左に……背後の木との関係は不明だけど…… 品川ネギとカブ……『品川は江戸湾に面し、中世以来の港町、宿場町として栄え、町をささえる漁業や農業も盛んでした。とくに、農業は、目黒川、立会川流域の低湿田地帯と荏原台地に広がった畑地で、年貢のための稲作を中心に麦や雑穀を作る粗放的農業が行われていましたが、野菜は荏原郡の中でも最も早く産地として発展しました。 江戸にネギが入ったのは天正年間(1573〜92年)に大阪方面からの入植者によって、砂村(現在の江東区)で栽培されたのが始まりですが、品川も同じで、入植者が持ち込んだネギの栽培は品川宿の周辺から広がり「品川ネギ」として産地化しました。 また、文化元年(1804年)に著された『成形図説』には越冬用漬物として栽培された長カブ「品川カブ」が記され、天保14年(1843年)の「東海道宿村大概帳」によると、品川ネギ、大井ニンジン、戸越のタケノコが名産として記されています。 その後、江戸市中へ出荷する野菜の生産地は江戸市街地の発展により、大井、大崎地区を中心に移っていきました。』 JA東京グループが、農業協同組合法施行50周年記念事業として、平成9年(1997年)に東京都神社庁などの協力によって、農業にゆかりのある神社などに「江戸・東京の農業野外説明板」を都内50ヶ所に設置したとのこと。「居留木橋カボチャ」の説明版が先日行った居木神社にありました。駒繋神社の「陸稲(おかぼ)の藤蔵糯(とうぞうもち)」も見つけたけど、明治神宮の「代々木野と周辺の村落」ってのは気付かなかった……トホホ 神楽殿……当神社では、慶長5年、徳川家康が関が原の戦いに出陣の際に勝利を祈願して奉納したと伝えられている神楽「太太神楽(だいだいかぐら)」が有名だと。もともと二十座あった舞を、現在は十二座を「品川神社太太神楽保存会」が継承しているらしい。古くは、品川神社の宮司家に相伝として受け継がれてきたもので、大正初年までは神職によって奉納されてきましたそうです。神楽殿ではなく拝殿で舞うようです。《東京都無形民俗文化財(民俗芸能)》 祖霊社……3月下旬には「祖霊社・忠魂碑慰霊祭」が行われます。『祖国日本の国の為に尊い命を捧げた英霊の御魂を慰め永遠の平和を祈り、祖先に感謝をします。(同社HPより)』 砲弾型には「忠魂碑」と彫ってあり、乃木希典の書のようです。日清・日露戦争の戦没者慰霊のため、明治四十三年(1910年)四月に品川町在郷軍人会が東海小学校校内に建立したが移転を繰り返し、最終的に終戦五十周年記念事業(平成7年・1995年)として品川神社が引き取って慰霊を行っているそうです。私が歩いたどこの神社の鎮魂碑も、ほとんどが乃木将軍の銘が入っていました。 祖霊社扁額…… 1月31日だったのに、紅梅がきれいだった。 社殿前から右方向…… 阿形で子供を抱える右の狛犬……明治7年3月奉納 左は吽形で背中に子供を乗せながらもう一匹抱えていました。 訪問した際は多くの参拝者がおいでだったので「社殿全景は後でいいや」と思ったのが大間違え。忘れてしまい、結局、今日のトップの写真しかありません。こんなアングル撮っても仕方ないのにね~『今からおよそ800年程前の平安時代末期の文治3年(1187年)に、源頼朝公が安房国の洲崎明神(現・千葉県館山市鎮座 洲崎神社)の天比理乃咩命を当地にお迎えして海上交通安全と祈願成就を祈られたのを創始とします。(同社HPより)』古いですね~ 昭和39年(1964年)に現在の社殿が再建され、令和2年(2020年)に天皇陛下の御即位を奉祝して「御大典記念事業」として社殿の修復が行われたと。 社殿扁額…… 御祭神は「天比理乃咩命(あめのひりのめのみこと)」「宇賀之売命(うがのめのみこと)」「素盞嗚尊(すさのおのみこと)」 創始以降、『鎌倉時代末期の元応元年(1319年)に二階堂道蘊公が「宇賀之売命(お稲荷様)」を、さらに室町時代中期の文明10年(1478年)に太田道灌公が「素盞嗚尊(天王様)」をそれぞれお祀りしました。』とのことだから、一度にお迎えしたのではありません。「太太神楽(だいだいかぐら)」は、こちらで舞われるのでしょう。 社殿の左方向……提灯には葵紋。徳川家から贈られたものでしょう。『寛永14年(1637年)三代将軍徳川家光公により東海寺が建立され当社がその鎮守と定められ、「御修覆所(神社の建物の再建・修復などは全て幕府が賄う)」となり、元禄7年(1694年)・嘉永3年(1850年)の二度の社殿の焼失の際には時の将軍の命により再建が行われる。』徳川将軍家の多大な庇護を受けたのでした。 手水舎水舟(水盤)も鳥居と同時に奉納されたもの。 手水舎の上の大きな絵馬……やっぱり葵の御紋 品川拍子は「大拍子」と呼ばれる締め太鼓と、篠笛によって奏されるんだと。 神輿が描かれているってことは、慶長5年(1600年)に徳川家康公がお神輿を奉納された時のものでしょう。 水盤の角に坐禅するカッパ…… 足元には物欲しげな亀……「誰だ、五円玉置いたの」そんなの食べたら死んじゃうよ~ 宝物殿……徳川家康公が関ヶ原の合戦の後、勝利の御礼として奉納した「天下一嘗の面(国常立尊面・赤面さま)」が納められていると。室町時代中期に作られた、舞楽の演目の「二の舞」に用いられる面だそう。手水舎脇の絵馬掛けに掛けられた絵馬には、この赤面が描かれていました。「天下一嘗の面」と同時に奉納され、明治時代に勝海舟が「葵神輿」と名付けた江戸時代初期の特徴が残る都内でも数少ない貴重な神輿も納められていると。太っ腹な徳川家康公…… 社務所……向こうに手水舎と宝物殿 社務所わきで一服させていただきました……ありがたやありがたや と言うことで今日はここまで……「いつになったら富士塚出てくるの?」って連れ合いに言われそうです。「一粒萬倍のご神水・阿那稲荷神社」の次だよ~

2021.02.19

コメント(3)

-

品川神社 (その2) 御嶽神社と石碑

1月31日の散歩…… 双龍鳥居から石段を登って境内に……左が浅間神社で、右には石碑群が…… 東京八名勝入選の碑……『此の碑は中央に位置する心棒を昭和7年に当品川神社が東京八名勝の第三位に入選した記念に吾々の先人が時の協賛者と共に建立したもので丁度60周年の節目を期に常夜灯と記念碑を建立し品川神社の敬神の昮揚と境内の景観に粋を添え先人の鎮魂の意も含め更に社会に役立つ心の地形をなし人の和を基本としながら江戸町火消しの永い歴史によって培われた伝統文化の灯を消す事なく之を後世に伝承せんとするものである。』町火消の粋と心意気が伝わります。 何の碑か不明……残念……説明書きが欲しいよ~ とにかく撮っておく私…… 包丁塚……中央の碑には「内閣総理大臣三木武夫書」『抑もここ品川の地は 往昔より江戸出入りの要宿にして近代となりてその地域広大となるも、まことに殷賑をきわめ、ゆえに調理をなりはいとする店多く、またそれらに使用されし包丁数知れぬなり。 このたび品川区鮨商組合連合会発足二十五周年を記念し、ここに縁りの地品川神社の神域に包丁塚を建立、調理に役し、使い古されし数多包丁を納め、とわにその労を謝すと共に、同じくそれら包丁により調理されし鳥獣魚介の類、はた又蔬菜等を慰霊し、併せて業界の発展を期し、 とこしえに連合会の隆昌を願うものなり。 昭和51年4月27日』 ※ 殷賑(いんしん)=大変ににぎい、盛んなさま。 ※ 蔬菜(そさい)=栽培作物を指す語だが、今日では「野菜」と同義らしい。 どちらも東海七福神めぐりの碑ですが、左は「千客万来・商売繁盛」かしら? 右の丸いのは七福神が彫られて分かりやすい。昭和26年(1951年)とあるから、20周年記念でしょう。「天地開闢 大日本大社廻」と彫られた石碑……隅に「応需 勝安芳」と署名がある。安芳(やすよし)って誰? って思ったら勝海舟なんだと。麟太郎(りんたろう)なら知ってるんだけど。いずれにしても頼まれて書いたのでしょうが、断らず引き受ける良い人です。奥に小祠が見えたので行ってみることに…… 御嶽神社鳥居……右方向に上記の石碑が並んでいました。 修験道の場として独自の山岳信仰として栄えるようになった御嶽山。修験者・役小角(えんのおづぬ)が開山したとされるが、覚明行者(享保3年・1718年・生)、普寛行者(享保16年・1731年・生)、一心行者(明和8年・1771年・生)らが開山尽力に続いたらしい。「信者の魂は死後に御嶽山に引き取られる」と説かれ、やがて霊神碑を建立する風習が盛んになったようです。 三笠山元講が建立したこの三神碑にも「覚明霊神」「普寛●神」「一心霊神」と記されています。(●の字だけは読めない) 隅に「二品熾仁書」とあるのは有栖川宮熾仁(たるひと)親王のことでしょうか? 達筆だが、末尾の「神」の書体が三字とも異なるのはなぜなのか? 一度に書いた物じゃないのか? あえて変えてみたのならおしゃれ過ぎる。 ボルトで補修がされた大きな石碑……八海山、御嶽山、三笠山名が読めます。 脇に「正四位山岡鐵太郎」とありますが、山岡鐵舟(てっしゅう)にしておいてくれたら、江戸城開城に貢献した人だとすぐに分かったのに。西郷隆盛や勝海舟と同じ時代を生きたんでした。剣客として有名だけど、書も上手なのね~ 御嶽神社…… 扁額…… 小祠前から品川神社社殿方向…… 境内に盛り土がされているのでしょう、小高くなっています。 御嶽神社の狛犬……かわいいな、と思ったら? 頭のてっぺんに穴が開いてる…… 井戸もあるのね~ 御嶽神社から参道に戻ると、二之鳥居で威嚇する狛犬…… 備前焼だって。珍しい!!! 品川神社社殿はそこだけど、なかなかたどり着けない。「また後日なの~」と連れ合いに言われてしまいますが、今日はこれでおしまい。

2021.02.18

コメント(0)

-

品川神社 (前編)

東海七福神のうち、未訪問だったこちらを含む3か所を尋ねた1月31日の品川散歩……残りは当寺と[養願寺]・[一心寺]… 第一京浜沿いに、右手の京急・新馬場駅が最寄り駅…… 立派な鳥居の手前に、福徳円満で財宝をもたらす大願成就の神・大黒天……財宝はともかく夫婦円満が良いですね。 参道口が横広で写真に入り切れないから分割……一之鳥居右にこれまた立派な社号碑…… さらのその右に……「新東京百景」なんて知らなかったけど、「都民の日」制定30周年を記念して昭和57年(1982年)10月1日に東京都によって選定された100の風景なんだって。当社以外に、等々力渓谷・駒沢オリンピック公園・世田谷代官家敷・明治神宮・大井埠頭中央海浜公園とモノレール・目黒不動尊・大円寺の石仏群・本門寺五重塔・田園調布駅から多摩川台公園……けっこう行きました。 隣には「北品川宿共有地 金壹萬五千圓」……大正時代みたいだけど、今の貨幣価値だと1000万円以上だろうな~ 正二位勲一等伯爵清浦奎吾謹書……社号碑を書いた方。大正13年(1924年)第23代内閣総理大臣。92歳まで長生きされたようです。 鳥居扁額……この鳥居=「双龍鳥居」が変わっていて……「降り龍」(右)……上っているようにも見えるけど……「昇り龍」(左)……巻き付いていました。 しながわ百景三連発!!!……太太神楽ってのが気になります。「だいだいかぐら」って読むみたい。慶長5年、徳川家康が関が原の戦いに出陣の際、勝利を祈願して奉納したと伝えられている神楽のようです。 6月の例大祭は、7日に近い金・土・日に斎行され、金曜日に例大祭神事、土曜日に町内神輿の連合渡御、日曜日に神幸祭と宮神輿の渡御が行われると。去年は出来なかったでしょうが、今年はどうかしら? これ、ちょっとちゃうやん???……東海七福神ってのは、昭和7年(1932年)に品川が大東京に編入された記念として定められ、北品川から大森まで約4.5㎞の旧東海道を歩く七福神巡りらしいけど、現在のしながわ観光協会HPでは、品川神社の次の「法禅寺」は「養願寺」になってるし、「浜川神社」も「天祖諏訪神社」になってるんだけどな~ 確かに、この後訪問した法善寺にも立派な布袋尊がいらっしゃったから、昭和62年以降に変わったのかもしれません。 参道の石段が長いんだな~ よっこらしょ……歳をとったな~ 中腹にある燈籠の左には富士塚があるんだけど、後でね~ この石段を宮神輿が渡御するなんて大変だ! 石碑が並びます……疲れるよ~ やっとこさ登頂……正面の社殿までには境内鳥居が二基… 二之鳥居前の狛犬…… 右は阿形(あぎょう)…… 参道を外れて二之鳥居手前の左に…… 浅間神社……本殿のご挨拶前に寄りしました。 社号碑に「芳葉岡冨士」ってあるけど、芳葉岡はこの台地の名前でしょう。「品川富士」と呼ばれる富士塚ですが、「芳葉岡富士」が正式名称かもしれません。「ぶじかえる」……いいですね~ 僕も元気で帰りますよ~ 大田区の嶺白山神社にもいました。 浅間神社前にも狛犬……いかついな~ もっといかついで~ 扁額……千社札貼り放題みたい… 浅間神社の向こうが富士塚。この写真では低く見えるけど、高くて怖いんだよ~ 帰りに登ったから本編は後日…… さてさて、今日は何をしようかしら?

2021.02.17

コメント(0)

-

今日の梅一輪

今日はコピット用事があるので簡単に…… 円融寺仁王門前……モーニングのついでに(8時46分) 先日は紅梅だったから今日は白梅。一昨日の池上散歩のお蔭で、少々体が痛い。つくづく歳だな~「梅一輪」っていう千葉のお酒がありましたっけ。飲むんなら今ですね。 西城秀樹さんのお墓……お墓の写真を撮ることには抵抗があるけれど、モニュメントとして存在し、今なおファンの方々に愛されている姿だったのでパチリ……(撮影日2月14日) 1972年3月25日発売のデビュー曲「恋する季節」から並んでいます。いったい何曲歌ってきたのかしら? 私より若かったのに、お疲れさまでした。 2015年4月13日「蜃気楼」まで、後世に残る功績が刻まれていました。 また自撮りしちゃったようです。《独り言》 銀行の両替手数料が高いと驚いたけど、銀行によってまちまちだと先日体験しました。三井が11~500枚の場合「770円」に対して、りそなは1~500枚で「550円」。220円の違いは大きい。 1万円を千円札に替えるのに1日1回10枚無料だった三井銀行に対して、りそなは両替機がなく窓口ではあるけど20枚無料で交換してくれました。故あって、りそなの口座を作っておいて良かった私でした。 さてさて、外出準備をしましょう。

2021.02.16

コメント(0)

-

池上梅園と近隣の梅 2021

暖かかったから、昨日はふらっと梅を見学に…… 木々によってまちまちだけど、蕾はまだまだあったから全体では6~7分咲きってところかしら? 見栄えのよさそうな景色だけパチリ……散歩に出かけられない連れ合いのための写真 多くの方が接写を楽しんでいるので、人を写さないのは至難の業。 入園時には入り口で体温測定……去年はなかった。 良い青空だった…… 30種類ほどの梅があるそうです。 元気に上る人も多かった。私はサササッと撤収です。 紅梅の枝に「鴛鴦(えんおう)」と書かれた札が下がっていました。「鴛」は雄の、「鴦」は雌のオシドリ……「オシドリのつがい」あるいは、オシドリの雌雄がいつも一緒にいるところから「夫婦の仲のむつまじいことのたとえ」だって。昨日まで気付きませんでした。 コロナ禍でなければ、少しはのんびりしたんだけど…… 今年の座輪梅(手前)は寂しかった~ まだまだです。人が近づくからベストポジション確保は無理。オバチャンの手が入ってしまったけど我慢しましょう。 [去年2月15日訪問の日記] 香りは感じられなかったけど、コロナじゃないよな~ 長崇山大坊本行寺……賽銭を入れてごあいさつしました。南無妙法蓮華経 毎年ここで一服させていただきます。ありがとうございます。 南之院……リフォームは済んでいました。 今までで一番きれいだったかも…… 慧光山嚴定院……毎年の定点観測です。 此経難持坂(しきょうなんじざか)……池上本門寺表参道。加藤清正が寄進したものと伝えられる九十六段の石段坂。昨日も私はパス。 本妙院……松の緑が美しかった。 中道院……たしかに綺麗だったけど、人が入り込んでいるのは初めて目にしました。本門寺貫首の退隠後の庵室だったけど、現在は位牌所だってことは知らないだろうな~ 帰りは洗足流れをたどってきましたが、駅裏のこの場所から水は出ていませんでした。なんでやねん!!! 妙福寺の後方……建て替えたらしい左の洗心保育園と正面に何やら発見。 今まで全く知らなかった。『われは如来の 知見力をもっての 故に彼の久遠を観ること なお今日の若し』『十法世界は 通達無礙(つうだつむげ)にして 一仏土の如し』 (妙法蓮華経より平成21年5月) 我以如来 知見力故 觀彼久遠 猶如今日……仏の説く理想の境地は遠い。 勝海舟夫妻の墓前…… と言うことで今日はこれでおしまい。ずいぶん歩き疲れた私でした。

2021.02.15

コメント(0)

-

NISMO GT-R

今日は天気が良いから、こんなので済ませて散歩してきます。 やっぱり美しい車です。私以外にも足を止めて見入っている人が多くおいでです。目を引きますものね~ どうぞいたずらされませんように…… NISSAN GT-R NISMO……2017年12月27日 築地へ買出しに行き、パウリスタでコーヒーを飲み、日産ショールームで見かけましたっけ。もうずいぶん前のことでした。最高出力600PSは魅力だけど、価格も2,000万円オーバー。見ているだけで幸せな私です。

2021.02.14

コメント(0)

-

清徳寺

1月31日の品川散歩…… 清光院をあとにして、要津橋(ようじんばし)から下流へ……桜はもうじき… 東海橋を渡って、北へちょこっと…… 山手通りを越えます。右は京急・新馬場駅。並行して走るのは第一京浜……この交差点では警官が見張っています。毎回お見かけしますがご苦労様です。 第一京浜から脇に入ると……正面に… 清徳寺(せいとくじ)山門……臨済宗建長寺派の寺院。大徳寺派じゃないのね… 元徳2年(1330年)真照大定禅師の創建で、天正19年 (1591年)徳川家康より朱印10石を賜った御朱印寺。現在も歴代将軍の朱印状を蔵しているそうです。当然旧東海寺の域内です。 この様子からは「山門だけなの?」って思えるのですが…… 一歩踏み込んで右に…… 庫裏の前を通るのだけど、品川区教委の掲示板もあったからおじゃましました。『清徳寺文書 品川区指定有形文化財 清徳寺文書は、徳川歴代将軍の朱印状正文とその関係のものが18点、清徳寺の再興に関するものが1点、版木が2点、その他の文書などが7点と、これらを納めた朱印箱2点を含む30点である。 東京都区部ではめずらしい徳川歴代将軍の朱印状、及び15世玉泉(ぎょくせん)による朱印状書き替えの折の記録が多数残されている。また、本寺が鎌倉時代に創建されたことを誌した「武蔵野国清徳寺再興記」など、いずれも史料的価値の高いものである。平成27年8月31日』 寛永14年(1637年) 東海寺建立の時、周囲の多くの寺院は立ち退きを命じられ移動させられたけど、こちらは沢庵和尚の宿寺となっていたためそのまま残ったそうです。 本堂扁額……福聚山……「ふくじゅさん」と読むのでしょう。『無外坊胡麿仁者 蕉禅創業之地』……「無外坊」を俳号とする明治8年(1875年)生まれの俳人・柳下胡麿。「蕉禅派」という流派を起こして蕉禅新聞を発行したらしいが、ここ清徳寺で創業した記念碑なのでしょう。説明書きがないと困るんだな~ 本堂前……左の茂みに… 不明……でも合掌 小祠…… 稲荷なのかな?…… 庭門からわびさびを感じる私だけど、「侘び」「寂び」は禅の影響で生まれた美意識でした。禅には無縁のわたしでした。 ちなみに、臨済宗建長寺派の大本山・建長寺は巨福山(こふくさん)建長興国禅寺といい、鎌倉五山(建長寺、円覚寺、寿福寺、浄智寺、浄妙寺)の第一位。鎌倉幕府五代執権北条時頼が建長5年(1253年)に建立したわが国最初の禅寺。だから建長寺って言うのかしら。蛇足ながら「建長汁(けんちんじる)」は建長寺発祥の料理なんだよ~ 庫裏の前を引き返して失礼しました。 万両…… さてさて、今日は何をしましょうかしら……

2021.02.13

コメント(0)

-

清光院・小野稲荷大明神

春雨寺・大山墓地からブラブラした1月31日の散歩…… 東海寺の西門から南へ……要津橋を渡ります。 目黒川を越えると南品川……以前、近くを歩いた時には気づかなかった。 清光院……太い木を使った冠木門。現代的デザインが美しい。 参道を進むと、本堂の前に唐門(からもん)があります。『臨済宗大徳寺派の清光院は、慶安3年(1650年)に肥後国字土藩(熊本藩支藩)の藩主、細川行孝が母を開基として建立したと伝わります。もとは東海寺の塔頭のひとつでしたが、明治維新後に独立しました。』(しながわ観光協会より) 昔は目黒川の向こう、現在の北品川にあったはずです。 禅宗寺院らしい造りです。 ここ清光院は南品川4-2-35ですが、直線距離で150mほど東の南品川4-2-8の清光寺(本光寺の塔頭寺院・日蓮宗)は以前訪問しました。紛らわしいけど楽しいものです。 本堂の後ろは、やっぱり高層マンション。「枯木倚寒巌」(本堂扁額)……三冬無暖気と続くと……『枯木倚寒巌 三冬無暖気』……「枯木寒厳に倚って、三冬暖気なし」 ある老婆が修行僧を試そうと、「お坊さんに抱きついて誘惑してみろ」と娘に言い含めた。実行した娘を退けたときの僧侶の言葉だと。「私は冬の巌の枯れ木のようなもの、私の心は暖かさのない冬のように動じることはない」と……阿羅漢の境地やな~ ※ 阿羅漢(あらかん)=一切の煩悩(ぼんのう)を断ち生死を離れた、仏教修行の最高段階。 扁額左下は「澤庵叟」と読むのか? 沢庵和尚が開山となった東海寺の17寺あった塔頭寺院の一つであり、その繋がりからでしょうか。 唐門(からもん)から境内……大徳寺には「日暮門(ひぐらしもん)」の別称を持つ唐門があるそうです。一日中見ていても飽きないんだって。いつかは行けるかしら? 本堂正面に…… 稲荷大明神……お狐様がたくさん。おっと、また自撮りしてしまった。 本堂前の境内…… 墓石のようです……こういうのを取ってるから電池がすぐなくなる。 墓参者の休息所かしら……私は休みませんでした。 少々窮屈だったからベストポジションは得られず残念だったけど、この松も姿が良かった。 清光院本堂…… 帰りかけて参道の左に…… 末松君碑……内務大臣を務め、伊藤博文の次女・生子(いくこ)さんの婿にもなった末松謙澄という方のお墓が同寺にあるらしい。 しながわ百景でした。奥平家墓地とありましたが、奥平さんは知らないので失礼してきた私です。『品川区指定史跡「奥平家墓域」は、瓦積の土塀に囲まれた598㎡のという大名墓域としては都内有数の広さで、89基の墓碑があります。奥平家は徳川家譜代大名で、4代昌能の時代に清光院に墓所を定め、以後代々の藩主らが葬られており、中には3メートルを超える墓も。』(しながわ観光協会より) 松平長七郎なら知ってるんだけどな~ 清光院の斜向かいに……立派なイチョウ。秋には見事だろうな~ 小野稲荷大明神…… なんで小野なのか? 小野運送店の敷地にありました。『株式会社小野運送店の創業者・小野為吉は、愛知県碧海郡桜井村に生まれた。桜井村は愛知県のほぼ中央の村で、現在は安城市に編入されている。生家は農家であったという。 為吉は野心家であった。小さな山奥の村で生涯百姓をして暮らすことなど我慢がならなかった。東京に強い憧れを抱いていた為吉は一旗揚げようと、明治時代の初めに上京する。しかし、東京にこれといったつてがあるわけでもなかった。ようやくたどり着いた先が南品川であった。当時の地名は東京府荏原郡東海寺。戦前からこの地に暮らしているお年寄りは、今もこの界隈を東海寺と呼ぶ。』(小野運送店HPより) 創業者・小野為吉氏は暗殺された坂本龍馬(1836~1867)や、西郷隆盛(1828~1877)、勝海舟(1823~1899)など維新の英雄たちと、ほぼ同時代を生きていたようです。 この後、旧東海寺の域内にあって、沢庵和尚の宿寺となっていた清徳寺にお邪魔しましたが、今日はここまで……続きはまた今度……

2021.02.12

コメント(0)

-

東海寺

1月31日の品川区散歩…… 子供の森公園(北品川3丁目)……春雨寺を後にして、山手通りから目黒川方向に出るために園内を横切りました。 目黒川に出る手前に……右方向(南)に要津橋(ようじんばし)。前回は橋の向こうを天王洲アイルまで歩いたんでした。 西参道から失礼します……かつての山門はここではないはずです。 門柱の脇に東海寺大山墓地への地図がはってあります。島倉千代子さんのお墓を探しに、こちらを訪問される方が多いのかもしれません。 東海寺梵鐘・品川区指定有形文化財「本鐘は元禄5年(1692年)住持天倫宗忽(じゅうじてんりんそうこつ)が撰文(せんぶん)し、名工といわれた幕府の御用鋳物師である椎名伊予守良寛によって造られたものである。総高198㎝、口径106㎝、撞座(つきざ)は竜頭(りゅうず)の側面方向に2か所、乳は乳の間ごとに縦横5箇ずつ配列されている。平成12年3月31日 品川区教育委員会」……コロナウイルスのため3時に閉めます「しばらくしんぼうして下さい」とのことです。コロナが早く居なくなりますよう願ってきました。 緻密で丁寧な造りで、禅寺らしくもあり見事な木造建築です。『寛永15年(1638年)に三代将軍徳川家光が、名僧沢庵のために創建した臨済宗大徳寺派のお寺です。かつては15万7千平方メートル余りの広大な寺域を有し、享保元年には塔頭が17院に及び、歴代将軍が鷹狩の折など頻繁に訪れたと伝わります。現在の東海寺は、塔頭のひとつだった玄性院(元、臨川院)がその名を引き継いだものです。(しながわ観光協会HPより)』……朱印領500石を有す広大な大禅林でした。 燈籠かしら?……クネる曲線が良いな~ 臨済宗大徳寺派の江戸触頭(ふれがしら)の一つでしたが、廃仏毀釈のあおりで寺領を召し上げられたようです。(間違っていたらごめんなさい) 明治維新を迎え、さまざまなことが変わったんでしょう。令和維新が到来するか? 捨てる刀も書も持っていない私はどうすれば良いのか?? ※ 触頭(ふれがしら)=江戸時代、寺社奉行の命令を配下の寺院に伝達し、また、配下の寺院からの訴願を奉行に伝えるのを役とした寺。 古学殿と読むのでしょう。 しながわ観光協会では、『…昭和5年に建設された仏殿「世尊殿」には、本尊の釈迦三尊像をはじめ閻魔王、十六羅漢などの仏像が安置されています。』と紹介されているけどこちらが世尊殿なのかしら? 鬼瓦……こんな写真を撮ってまだまだ元気だったけど、バッテリーの浪費だった。 寺領を誇った時代の境界石なのかしら? 本堂前……右の樹、イチョウだろうけどとっても立派…… ほらね……葉が付いたら見事だろうな~ 右は客殿かしら? 桜っぽい木の後ろに…… 小堂がありました。燈籠まで…… 残念ながら扁額には文字なし……消えたのか、書いていないのか? 小堂内には石仏……箒(ほうき)やスコップが置かれているのは倉庫代わりにしているのかも…… どなたなのかしら?……古い事だけは分かります。 日向ぼっこ…… 境内北側の山門……かつてはこの先の東海寺本坊に向けて塔頭寺院が並んでいたはずです。長松院・桂昌院・妙解院・雲了院や春雨庵(現、春雨寺)など…… 要津橋(ようじんばし)から目黒川下流の眺め……東海寺は左 京浜運河まで1㎞強です。 目黒川を越えて、南から見る東海寺……ビルが建っていますが、広大な大禅林だった姿を想像するとワクワクする私でした。 もとは東海寺塔頭のひとつで、明治維新後に独立した清光院へ行きましたが、続きはまた……《独り言》 世の中の新札を増やそうと、数年前から定期的に千円札(新札)に替えていた。両替機で1日1回50枚まで無料だったが、昨日行ったら「1日1回10枚まで」に改定されていた。おまけに硬貨は両替機では対応しなくなり、面倒な窓口対応で手数料が発生すると。 寺社でのお賽銭用に100枚ほど交換していたが、今度は770円もかかると。 100円硬貨100枚=10,000円に対して7.7%の手数料。 5円硬貨100枚だったら、500円に対して154%の手数料になる。1,270円払って500円(5円玉50枚の束2つ)を受け取ってくるなんて馬鹿げてる。 窓口業務軽減のために置かれた両替機だったはずだが、今度は人の作業を増やしてお金とるんだと。マイナス金利政策もあって銀行も厳しいだろうが、こんな手数料で収益増を図ろうとは……窓口にはアクリル板が設置されているかもしれないが、コロナ禍のこの時期にやらなくてもいいだろうに。用紙に記入して提出するのだが、置かれているボールペンは都度消毒されているんだろうか? 近いうちに1,270円持って行ってみよう。感染予防対策がどうなっているか見学しに……

2021.02.11

コメント(0)

-

梅開花状況…円融寺・正泉寺

「どうかしら?」と思い、モーニング帰りにのぞいてみました。 円融寺(天台宗)山門から……参道両側に並んでいることは知っていたので…… こんな塩梅(あんばい)……示真殿脇門のこの梅は満開だった。 振り返ると…… 後方に仁王門…… ちょうど示真殿後ろの境内すみっこ……日陰じゃなければ良かったのに。 満開に見えたけど、まだまだ蕾もあったのね。 後方に六地蔵…… 後方に阿弥陀堂(本堂)…… 本堂右にも……枝垂れ梅はまだまだみたいだけど、随所に紅白の梅が楽しめる円融寺の境内でした。 正泉寺(浄土宗)……こちらにも梅があったな~ とお寄りしました。 奥の梅…… 手前の梅……形よく切りそろえられた枝木 6~7分ってところかしら…… 桜も良いけど、梅もなかなか奥深いです。 墓地は、あまりウロウロしないのですが「式亭三馬の墓」「羽倉簡堂(はくらかんどう)の墓」を以前拝見した正泉寺(2019.08.29)でした。《独り言》 森喜朗会長の女性蔑視発言に批判の声が相次いでいるが、擁護の目立つ先生たち。 私にとって最悪だったのは「森氏の性格というか、今までの振る舞いで、最も反省しているときに逆にああいう態度を取るのではないかという思いもある」とした萩生田光一文科相の言葉。「おもしろおかしくしたいから聞いているんだろ!」とキレた態度を最も反省しているとは呆れた擁護。教師に注意された子どもが「これが僕の最も反省している態度」とキレて見せるかも知れない。文科相の吐くべき言葉ではない。 森会長を擁護する二階俊博幹事長もボランティア発言で反発をかっているが、「内閣総理大臣を務め、党の総裁であられた方のことをあれこれ申し上げることは適当でない」とは現役政治家としての責任意識がまったくない。国策は「あれこれ申し上げる人たち」がいて良策が練られるはずだが、目上の人には何も言えない政治家には日本を任せられない。 この二階氏について「適切、不適切という立場にありません」と語った世耕弘成参院幹事長も同類。「国益に沿わないことははっきりしている(麻生太郎財務相)」「不適切だった(橋本聖子五輪相)」……と政府与党内からの苦言は出るが辞任要求はしない仲良しばかり。辞任・解任はどうでもいいから、五輪をやりたいなら、どうすることがベストなのかを真剣に考えなさいよ。 英国や南アフリカで報告されている変異ウイルスが9県で13人見つかったと、昨日厚労省が発表した。このうち11人はクラスターだといい、これまでの変異株の感染は国内と空港検疫を合わせて105人になったと。陽性の場合にゲノム解析を行って発見される変異株だが、そもそも1割程度しか検査がされていないと聞く。だとすれば、すでに1000人以上の変異ウイルス保有者が国内にいることになる。感染力が強いと言われるのだから、今後増えることを想定して可及的速やかな対策が求められる。五輪をやりたいなら、組織委も真剣に考え、本気で取り組まねばならない。こんなことをいつまでやっていては、国民の安全・安心は訪れないことを肝に命じよ。ボランティアも選手も国民も、参加することに異議があると思っているのだから。

2021.02.10

コメント(0)

-

賀茂真淵の墓・品川硝子製造所跡

1月31日のブラブラ…… 春雨寺(しゅんぬじ・俗称:はるさめでら)裏にある東海寺大山墓地を後にしようと思ったら鳥居……右方向にあった井上勝の墓から東海道線沿いに下ったあたり。「史跡 賀茂真淵墓」……賀茂真淵(かものまぶち)・元禄10年(1697年)~明和6年(1769年) 『万葉集』を研究し、国学を樹立した人だそうです。 石塀に囲まれていますが墓域の中にあり、国指定文化財だと。 お寺の墓地なのに鳥居があるのは、『明治期に神道そして国学者たちを大切にした明治政府の方針が影響していると思われます。』(賀茂真淵記念館HPより) 鳥居は明治16年8月奉納と彫られていました。 真淵が73歳の生涯を閉じた際、『弟子たちは、生前の真淵の言により、品川東海寺少林院後山に埋葬しました。大山墓地は、明治15年(1882年)、東海道線の開通によって移転したものです。この時、鳥居や周囲の壁が整えられました。』と…… 賀茂翁墳墓改修之碑と記されていますが、その文字だけは新しい。おそらく真淵の略歴を万葉仮名で刻んだ石碑に、移転に際して追記したのでしょう。歌人としても優れ、万葉調を復興した真淵にちなんだ碑でした。 石を並べた上に丸四角い自然石が載せられたお墓……『この角のない丸い石には、真淵の著書や書簡に述べられている「方円論」が反映されていると考えると納得がいきます。これは、方(けた)つまり角張っていること(人為)と、円つまり丸いこと(自然)を対比し、人為ではなく自然によるべきであり、円こそ大切と説く考えです。』(賀茂真淵記念館HPより) 左の墓碑「賀茂懸主大人墓」は、書画の技でも有名だった弟子の橘千蔭によるものだそうです。 JRの線路の向こうに……享保元年(1716年)には塔頭が17院に及んだとされる東海禅寺の広大な敷地も分断されたということです。 東海道線通過…… 右側は、リニア中央新幹線 北品川非常口・変電所を作っているらしい。リニア中央新幹線の首都圏に整備する非常口は9カ所だと。リニアよ、そんなに急いでどこいくの? 山手通りに出た所に…… 線路側にはこんな看板がありました。春雨寺山門から訪問した私ですが、墓地へはここから行った方がいいかも…… 官営品川硝子製造所跡……当然かつては東海禅寺の境内 転写するには字数が多過ぎる……挫折! 珪石……ガラスの原料だって。よく盗まれないと感心!「…明治18年(1885年)には西村勝三らに払い下げられて民間経営となったが、経営不振のため、明治25年(1892年)に解散した。」勝三氏の名前がありました。靴業界の先駆者は、ガラスにチャレンジして失敗したのね~ ちなみに、煉瓦造りの当時の工場の一部は、明治期の貴重な洋風建築として、愛知県犬山市の明治村に移築され、窯場跡から発掘された ビール壕等遺品と共に保存展示されているそうです。明治村って、社員旅行で行ったかもしれないな~ あまり覚えていないけど…… JRをくぐって東海寺に向かいましたが、続きはまた…… さてさて、何をしましょうか? 天気は良いけど、足が重い。駄目だな~

2021.02.09

コメント(0)

-

梅開花状況…居木神社・目黒不動

天気が良く、暖かだったので少しだけ歩いた昨日…… 唐ヶ崎電波と白梅…… 水仙も咲いてた…… 白い方が好きかも……もうじき春です 居木神社……大崎駅西口近く。先日、品川神社の帰りに寄ろうと思っていたけど、スマホのバッテリー切れで断念したから行きました。(本編は後日) 西五反田7-2……企業の記念碑かと思ったら…… 品川区立第一日野小学校跡……だって。歩いているといろんなものに出会います。見過ごすことも多いけど…… 成就院(蛸薬師)……連れ合いに代わって、ちゃんとお参りしてきました。 八つ目や にしむら……連れ合いにお土産を買ってきてもらったことがあります。昨日は、迷ったのだけど匂いだけで我慢しておきました。何と言っても足が重かったので…… 咲いているだろうと目黒不動をのぞいてみました。 地蔵堂前…… 観音堂前…… 弁天池は秋……《おまけ》 昨日通過した時「なんでやねん?」…… 2019年11月には稲荷があったのに…… こんな所が道路になるのかしら? 國藏五柱稲荷大明神(こくぞういつはしらいなりだいみょうじん)は何処へ引っ越したんだろう…… と言うことで、割り込みで梅の開花状況報告でした。池上梅園はまだまだみたいです。来週にでも行ってみよ~っと……

2021.02.08

コメント(0)

-

明治神宮おみくじ

先日の明治神宮で、南参道から訪問して2番目の鳥居が「日本一」と書いたところ、「一番は熊野本宮大社みたいですよ」と連れ合いが教えてくれました。33.9mの高さは日本の中で最も大きい鳥居として有名なんだと。 でもって明治神宮のHPを見直したら、『日本一の大鳥居』の後に「木造明神鳥居としては日本一」とありました。高さ12m、柱間9.1m、柱の径1.2m、笠木(かさぎ)の長さ17mとのことですが、熊野本宮大社と比べたら大人と子どもみたいです。それでも、木造日本一は東京にあったのでありました。 紀勢本線新宮駅から本宮大社方面行きバスで60分。大社から約2kmのところには、日本最古の温泉「湯の峰温泉」ってのがあるらしい。コロナがいなくなったら行ってみたいですね。「しのびてもあるべき時にともすれば あやまつものは心なりけり」(明治天皇御製) 数年前 義母に付き添って訪問した際のものだと、連れ合いがおみくじを見せてくれました。「…自分の修養が足らないからです」……みくじ運の良くない連れ合いですが、がっかりし過ぎてとってあったのでしょう。「忍の一字に徹しましょう」とありますが、まさにコロナ禍にあってピッタリでした。 さてさて、天気が良いからコピット歩いてきましょう。

2021.02.07

コメント(0)

-

春雨寺

東海七福神で未訪問だった品川神社・養願寺・一心寺の3寺社と周辺を歩いた1月31日……今年初のロングウォークはいささか疲れた。 以前は目黒川沿いに歩いたけど、この日は山手通りで大崎へ……立派なビルが立ち並んでいた。夏場は良いけど、冬の水は寒い。酔っぱらってたら落ちるよ~ FREE Wi-Fiだって……本当に使えるか、携帯を見たらFREEの文字。 ありがたいけど、こんな所で休んでいる暇はなかった。最近、携帯のバッテリー低下が気になっていたから余計なものは撮らないようにしていたけど、この日は予感的中。帰路で足りなくなりました。 居木橋(いるきばし)交差点……左から右へ目黒川が流れていきます。前回ここを通過したのは2018年10月だった。時の経つのは早いな~ 山手線や新幹線をくぐって、振り返ると……見逃すところだった。 春雨寺(しゅんぬじ・俗称:はるさめでら)……見上げるとシャッターが下りていた。ひょっとしたら? と上ってみたら、脇から人一人通れました。 階段を上って左に参道……寺務所と講堂の入口が右に 如来堂……このお堂がこの寺の本堂。『多くの檀信徒が戦争で家や職を失い、郷里に帰ってしまった結果、檀家が激減。寺の運営の形も自ずと変化。法事に寄る人の数も20名を超すことが無くなったことが理由で本堂の規模は実質的に椅子式20名とされた。』(同寺HPより)……我が家祖先の法事も10人を超すことはなくなりました。 扁額……『江戸の時代、品川宿の十余の塔頭を擁した東海禅寺の内にあって春雨庵(しゅんぬあん)と呼ばれていた寺院であり、とり分け、第三将軍徳川家光から東海禅寺の開山に迎えられた沢庵和尚には縁りの深い寺院である。』(同寺HPより) 東海寺は、以前川沿いから眺めただけだったので、この後お寄りしました。 厨子に納められているのが御本尊でしょう。『先々代住職のとき、昭和23年(1948年)、宗教法人法施行を期に大徳寺を離れ、単立(たんりゅう)寺院となる。以来、何れの宗派にも属さず、先々代・先代住職の宗教理念、仏教解釈に基づいて単立を堅持し、世襲で今日に至っている。』 かつては臨済宗大徳寺派のお寺だったんですね。大本への寄付金やお布施が大変だったんでしょう。 ※ 同寺HPでは「単立(たんりゅう)」とのフリガナでしたが、「たんりつ」とも呼ぶらしい。 本堂の裏側に失礼して…… 大山墓地……管理は、かつては東海禅寺の塔頭の一つであった東海寺がされているようです。東海道新幹線は何十回も乗ったけど、まったく気付きませんでした。一瞬だものね~ 夢塔……『壇信徒には経済的負担を一切掛けないと云う計画に従って、一部境内地を処分し、10年余の準備期間と2年の工期を費やして、平成4年(1992年)、現在の施設が落慶した。』とのことなので、その際に建てられたのでしょう。 同寺は、沢庵和尚の絶筆とされる『夢』一文字の書(東京都指定有形文化財)を所蔵しているという。夢の字はその写しかもしれません。当地に沢庵和尚のお墓がありますが、ウロウロしたくなかったので手も合わせず失礼しました。 寛永15年(1638年)に名僧沢庵のためにと、三代将軍徳川家光が東海寺を創建したのだから、こちらに眠っていても当然です。 西村勝三のお墓……文明開化の幕が開いた明治3(1870年)、西洋式の革靴が日本で初めて作られたと。靴業界の先駆者の一人であるのが西村勝三氏。ちなみに氏が明治3年に築地入船町に「伊勢勝造靴場」を開設した日=「3月15日」を東京靴同業組合は「靴の記念日」と制定したと。 この後立ち止まる「官営品川硝子製造所跡」でも勝三氏の名前が…… 左の東海道新幹線・山手線と、右の東海道線が合流する三角地帯の先端に…… 井上勝(まさる)のお墓……「鉄道記念物」って何? 明治初期から鉄道敷設を指揮し、逢坂山トンネルを完成させるという快挙を成し遂げた。明治23年(1890年)9月には鉄道庁長官となり、明治29年(1896年)には汽車製造合資会社を興して社長になるなど、鉄道事業による日本の近代化に尽力した人でした。「鉄道の父」と呼ばれるそうで、「東京駅前に銅像が建立された」ともあるけど、どこにあるのかしら? ※ 逢坂山(おうさかやま)トンネル=滋賀県(大津市)と京都府(京都市山科区)の間にあるトンネルで、始めて日本人技術者だけで造り明治13年(1880年)6月28日に完成された。 正二位勲一等子爵……奥様と御子息のお名前も刻まれてます。 幕末から明治にかけて武士から官僚への転換は容易じゃなかったでしょう。西村氏も井上氏も「勝」の字が使われていました。 井上勝氏と向き合うように……島倉千代子さんのお墓。 墓地の後方は島倉さんの母校・品川学園。北品川で生まれ育った地元の歌姫だが、亡くなるずっと以前から「お墓にしよう」と、このモニュメントを購入して自宅玄関に置いていたと…… 合掌……大きな黒御影石の「こころ」と彫り込まれた字は自筆らしい。 左の「音の門」には、「流1998」とある。流政之=『世界的彫刻家 流政之は1923年生まれ。刀鍛冶、装丁家、零戦パイロットなどの経歴をもち、彫刻だけにとどまらず作庭や陶芸、家具デザインなど、多彩な造形においても独自の技法やスタイルを確立した作家でした。(NAGARE STUDIOより)』 からたちの小径 作詞:喜多條忠・南こうせつ『なつかしいうたを 誰かがうたってる 遠い日の思い出が よみがえる 駅から続く からたちの小径を 手をつなぎ 寄り添って歩いたわ ………… あぁ あなたが歌ったうた 忘れはしない 好きです いつまでも 涙が ぽろぽろり』 改めてご冥福をお祈り申し上げます。

2021.02.06

コメント(0)

-

明治神宮(最終回)

先月、駆け足で通り抜けた明治神宮…… 三間社流造(さんげんしゃながれづくり)の本殿……「先の大戦で戦禍に遭い、昭和33年(1958年)に復興しました。」と、明治神宮のHPにありましたが、そこでは「戦渦」との表記でした。 戦前までは「拝殿→中門→本殿」の造りだったのを、「外拝殿(げはいでん)→内拝殿(ないはいでん)→(祝辞殿)→本殿」の構成に変更されたと…… でもって、私も外拝殿前にて参拝……先に見えるのは内拝殿。もちろん後方の本殿は見えません。 外拝殿右前に絵馬掛け…… 神楽殿前を通って…… 入ってきた北参道を戻されちゃいました。 南参道を歩きたかったけど、一方通行にしてあり遠回り…… 上手いこと考えられています…… お守りなんぞを売ってました。三が日の人出がどうだったかは知りませんが、確実に減収でしょう。 明治神宮会館……1900席のホールがあるんだって。「ご持参の朱印帳への記帳は承っておりません」……コロナが悪い。 左に山手線が走っている車道を歩かされます。 日の丸がはためいて、なんだか物々しい……泉谷しげるの「国旗はためく下に」が頭の中を駆け巡った私。今日は歌詞は書きません。『桃林荘は昭憲皇太后の御生家である一條家にあったもので、しばしば行啓になられた由緒ある建物。当時は桃花殿といわれ、これに附属の華山亭という茶室があった。 昭和35年、明治神宮が両建物をゆずり受け、華山亭は境内萩の庭に、桃花殿は桃林荘と改称して明治記念館の庭に移築していた。昭和53年、記念館北新館の改築にともない、桃林荘を境内萩の庭に移築して18年ぶりに両建物が一緒になった。以来、桃林荘・華山亭は茶席として一般の利用に供することになった。(明治神宮歴史データベースより)』 現在は披露宴などの会場として利用されているみたい。もちろん一般客には非公開でしょう。茶の作法など知らないから私には縁がありません。 原宿駅の横…… 南制札(せいさつ)……禁止事項が書かれています。 南参道一之鳥居…… ここから入宮するべきだった……でも、北から来たんだから仕方ない。 永遠の杜……「神橋」「二の鳥居」「奉献 酒樽」「奉献 葡萄酒樽」「南池」「隔雲亭」「清正井(きよまさのいど)」などなど見残しが多数ありますが、また次回寄ってみましょう。 神宮橋……橋は架け替えられたけど、右にある親柱だけは大正9年のままだと。 ということで、明治神宮参拝してきましたとさ…… そうそう、原宿駅近辺の人通りは少なかったです。《おまけ》 伊豆栄特製 鰻佃煮……高価なお品を頂戴しました。有名なお店らしく、連れ合いは昨日テレビで観たそうな。タイムリーでした。まだ食していませんが、取り急ぎ「ごちそうさまです」 さてさて、国会見ようかしら?

2021.02.05

コメント(0)

-

明治神宮(3/4)

北参道を進んで、東神門からいったん社殿前に立ち入った後、南神門を出てみた私…… 参拝のために再び拝殿に向かいます…… 宿衛舎……宮司さんなどが寝泊りする場所かしら? 右の窓はお守りが入手できるのかもしれません。職員さんが居たらですが…… 客殿……結婚式などの際、控室として使用されるようです。 南神門……大きな破魔矢が刺さってました。 結構な人出でした。 西神門方向……出るとやっぱり手水舎があって……「ゆたかなる年として門松に ふりかかりたるけさのゆきかな」(明治天皇 御製)「のる駒のひづめの音はうづもれて あとのみのこる雪の中道」(昭憲皇太后 御歌) ※ 「御製(ぎょせい)」は天皇陛下が、「御歌(みうた)」は皇后陛下がおつくりになった和歌を意味します。 全国少年新春書道展だそうです。一月中だったから、もう終わりました。 回廊にびっしり貼りだされていましたが、筆者は見に行ったかな~ 萬物生光輝……なんで中学生がこんなの知ってるの?『陽春布徳澤 萬物生光輝』……『陽春(ようしゅん)徳沢(とくたく)を布(し)き 万物光輝(こうき)を生ず』=春の訪れはあらゆるものが生き生きし、恵みを与えてくれる。すべてものものが光輝くってところかしら? 禅語としての萬物生光輝は「悟りの目を開けば、森羅万象ことごとくが仏の光明世界にあって輝いている」そうだ。「悟り」ってのは難しが、「覚」も「さとり」と読むから「覚悟」に通じるようだ。月も星も太陽によって輝いている。周囲の方々によってわずかだけど輝きをもらっている私だが、物事を輝かせるのは私たち自身なのでしょう。「縁のあるものすべてを光り輝かせたい」……そんな境地に達する覚悟を持てるか…… みなさん達筆……しばし見とれていた私でした。 西神門前から……右に南神門 左の社殿方向……大木に隠れてます。「夫婦楠」……大正9年、御鎮座当寺に献木されたと。 夫婦円満……我が家は連れ合いのお蔭で円満です。毎日おーきにね~ 御神木……注連縄で結ばれています。 ということで、今日はここまで。参拝は次回…… 調子に乗って、昨日もコピット散歩に行きました。日曜日の疲れは抜けたみたい。でも今日は歩きません。《独り言》『総務官僚、事業者から接待。届け出ず会食「菅氏長男同席」報道』として、文春オンラインが報じた内容を朝日新聞も少しだけ載せていた。総務省幹部4人が昨年10月から12月、東北新社幹部らと個別に会食。手土産やタクシーチケットも受け取り、その際には菅首相の長男も同席していたと。 総務省は4人に対して「自己負担すべき費用は相手側に払い、タクシー代金や手土産代は返すよう指示」したとあるが、返せばいいって話じゃない。 国家公務員倫理規程では「1回1万円を超える利害関係者との飲食は事前に届け出が必要」とあり、3人は1万円を超える会食だったが未提出だったと。でも、これは全く持ってナンセンス。 倫理規程には次のように明記されている。(禁止行為) 第三条 職員は、次に掲げる行為を行ってはならない。 六 利害関係者から供応接待を受けること。 七 利害関係者と共に遊技又はゴルフをすること。 届け出の有無など関係ない。長年にわたって慣れっこ、あるいは省内でなあなあになっていたんだろうが、倫理規定違反だから即解雇。 そもそも、金額に関わらず利害関係者との飲食など不要だ。省内会議室の打合せで充分。10月から12月って、コロナ感染者数が増加している時期の会食ってのも甘すぎる。省内感染の種になってたらどうするんだ。接待を受けて「自分は偉いんだ」と大きな勘違いをしている輩に飲ませる薬はないものか…… ゴルフもちゃんと禁じているけど、安倍さんが幾度も一緒にゴルフをした加計氏は利害関係者じゃないのかしら? 支払いがどちらかは書いてない。共にゴルフをすることを禁じているんだけど…… 改正特別措置法や改正感染症法が、わずか4日間の審議で成立した。「国会議員がイタリアンの店で午後9時までいた場合、店は過料の制裁になるのか」の問いに、「客が居座ってしまったケースは、対象にならない」との答弁。罰則が科される要件や事業者への財政支援について最後まで不明瞭なままの政府答弁。「どんなケースが『正当な理由』に当たるか」に関しては、「改正法施行後に示したい」だって。曖昧なまま施行されてはたらたまらない。小さくなって尻込みしていよう。 高級クラブをはしごする議員、「飲食代」としてキャバクラなどに資金管理団体から支出する議員、卵業者などから賄賂をもらう議員たち……こんな人たちが決めてるから中身がないんだろう。議員の罰則を先に決めれば?

2021.02.04

コメント(0)

-

明治神宮(2/4)

初めて訪問したけど、素通りに近かった……距離は充分あっても、人が多い場所は避けたい私です。 東神門をくぐって…… 左には南神門……厄除けの申込用紙に記入していますが、天気が良くてよかったですね。雨の場合はどうするの? 南神門から右に……外人さんも多かったな~ 東に正対して西神門……小田急線・参宮橋駅に続く西参道になっているらしい。 西神門の右……大木は楠(云われは次回) そして社殿……ここ外拝殿の外から参拝 なんとも荘厳な景色でした。 本当は南神門から入社するみたいだったから、いったん出てみることに…… 南神門の手前に鳥居……原宿側の南参道から入ってくると3番目の鳥居らしい。コロナ禍でルートが制限されていたため、2番目の大鳥居を見逃しました。木造の明神鳥居としては日本一だそうです。 祓舎……大正9年から今日まで無事だったんでしょう、国指定重要文化財。 左側には…… 南手水舎も国指定重要文化財……「やすからむ世をこそいのれ天つ神 くにつ社に幣(ぬさ)をたむけて」(明治天皇 御製)(平和な世の中であるようにと心をつくして祈ります。天(あま)つ神、国つ神を祀る社やしろに、お供えものを献げて。)「月に日にひらけゆく世の人ごころ 向はむかたをまづさだめてよ」(昭憲皇太后 御歌)(新しくひらけてゆくこの世の中の人の心のあわただしいことでしょう。大切なことは時流にながされることなく、確かな方向を見定めることです。) ※ 幣(ぬさ)=神に祈る時に捧げ、また祓(はら)いに使う、紙・麻などを切って垂らしたもの。 水盤も重厚で巨大……もちろん使用中止 代わりにこんなのが傍に……水がチョロチョロ流れてました。 改めて入り直し…… 続きは後日です……《おまけ》 今朝のモーニング帰りに買ってきました。日がな一日 義母に付き添っているから、自分のペースで食事ができない連れ合いへのお土産です。7-11に寄ったら、フィナンシェ、チーズケーキ、バウムクーヘンなどを非常食用に買うのが私のせめてものお礼です。これは初めてですが、美味しいかは不明です。 天気が良いから散歩に行こうか迷っている私……どうしようかしら?

2021.02.03

コメント(0)

-

明治神宮(1/4)

先月、人間ドックの帰りにふらっと立ち寄りました。 この景色は20回ほど見てきましたが、踏み込んだのは初めて…… 北参道入り口…… 北参道の鳥居…… 南参道と西参道もあるのね~ しかし広そう……70万平方メートルの広大な鎮守の杜です。 鳥居左に…… 大正9年(1920年)11月1日……創建時の年月日 今年は鎮座101年 森に飲み込まれるようにして立派な鳥居……昭和20年の空襲による焼失は免れたのでしょう。 菊紋(十六葉菊)……第122代天皇の明治天皇と昭憲皇太后を御祭神としている神社です。 北参道を進みます……「永遠の杜」にポツンと独り 脇道もありました……明治神宮ができる以前は南豊島御料地(皇室の所有地)だったそうですが、畑がほとんどで荒れ地のような景観だったと。 全国から10万本の樹木が奉献され、植林や参道造りにはのべ11万人の青年が奉仕した人口林。椎・樫・楠などの照葉樹林だそうですが、燃えやすい針葉樹でなかったことが空襲による延焼を免れたのかもしれません。 北参道を進むと右手に……後で何となく気付くのですが、こちらからの入社は反則だったみたい。 左手に東手水舎……柱の両側に…「あたらしき年のはつ日に富士のねの 雪もにほへる朝ほらけかな」(明治天皇 御製) 明治38年(1905年)、乃木希典大将率いる日本軍による旅順陥落の吉報に接した明治天皇が詠んだと……天皇は、要塞開城の調印式に際して、ロシア軍人に帯剣を許可して彼らの面目を施すよう、乃木大将に指示されたそうです。勝っても負けても戦はあかん。「日の御旗たかくかかげて國民の あふぐや年のひかりなるらむ」(昭憲皇太后 御歌) 南と西の手水舎にもあるみたい。 東神門の鳥居をくぐると…… 右手に神楽殿だって……近代的やな~ 社殿前広場へは、「東」「南」「西」の三つの神門から立ち入ることになります。 ということで、今日はここまで…… 何となく足がだるいから電気リハビリに行ってきましょう。

2021.02.02

コメント(0)

-

梅開花情報

昨日は、今年初めての長距離散歩。東海七福神で未訪問だった3か所と、周りをぐるっと歩いてきましたが、久々とは言え疲れた。去年の1月は、大田区あたりをたくさん歩いていたけど、たった1年で著しく体力が低下したみたい。駄目だな~ 品川神社・社殿右側の紅梅……ずいぶん早くないのかしら? 同神社は、平安末期・文治3年(1187年)に、源頼朝が安房国の洲崎明神の天比理乃咩命(あめのひりのめのみこと)を迎えたことに始まった古社です。本編は後日……ずっと後かも知れないな~ 富士塚……無謀にも、こんなところを登ったから疲れたんやな~ 東京随一の高さを誇る富士塚の品川富士らしい。比高15mという巨大さは流石に見晴らしが良かった。絶景写真は後日本編で…… ※ 比高=盛土やがけなどの高さを近くの平らなところとの差であらわす。ということは、真下の第一京浜から頂上まで15mということか。この狭い石段は怖かったし、やっぱり疲れるわけだわな。《おまけ》 一昨日、頂戴した毛蟹を蒸しておいた。忘れていたんだけど、連れ合いにせがまれて昨日散歩から帰って分解して盛り付け。チビだったけど美味しいミソはたくさん入ってました。ごちそうさまでした。お袋は、これ1個、ぺろりと平らげました。食べられるだけ元気ということでしょう。 蟹にはワンカップ大関…… 女の子一人…… 女性と…… 男性……仲良さそう おっちゃん風情と…… 青年……男同士もいいかもね~ かまってほしげな女性…… 知らんぷりの男性……遊んであげなさいよ~ こんなに飲んだら体壊すわな~ 今朝の喫茶店……重い足が回復するようにと行ってきました。通常の歩行スピードの半分程だったか、情けない私です。《独り言》 菅内閣が国庫から支出した官房機密費(内閣官房報償費)が、昨年9月の発足から4カ月半で5億円。官房長官が政策的判断で使用する政策推進費は約3億6000万円だって。(1/29(金) 時事通信社) 将来的に使途を明らかにするかの質問には、「関係者との信頼が失われ、政策に関する事務の遂行に支障を生じる恐れがある」と否定。「関係者との信頼」って、何なんだ? 誰に払ったかは黒塗りでもいいから、使途と金額は明らかにされたし。

2021.02.01

コメント(0)

全28件 (28件中 1-28件目)

1

-

-

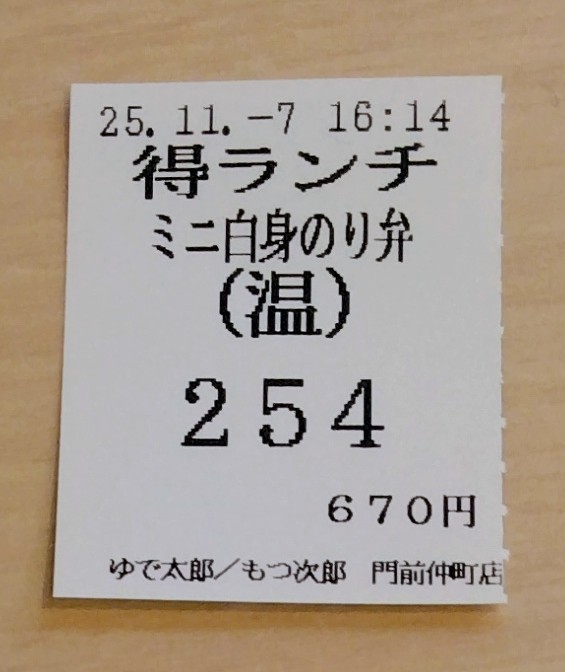

- そば・蕎麦・ソバが好き

- ゆで太郎!251107!

- (2025-11-12 15:04:12)

-

-

-

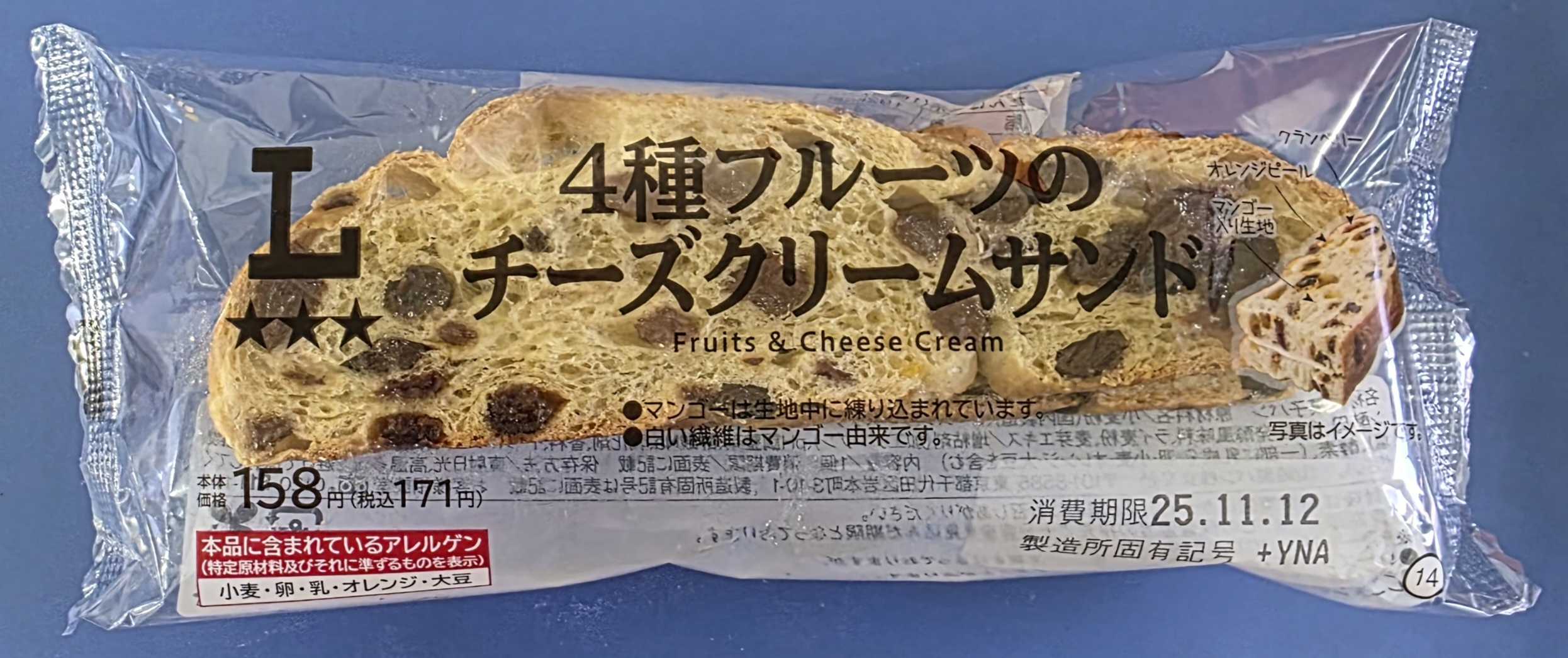

- パン!ぱん!パン!

- 4種フルーツのチーズクリームサンド…

- (2025-11-11 22:14:49)

-

-

-

- 取り寄せ美味しい物

- 希少リンゴが特価!青森県産 黄秋 り…

- (2025-11-14 21:10:17)

-