全268件 (268件中 1-50件目)

-

道徳の授業づくり3

それでは、道徳の授業づくり3つ目の問題点「授業の終わり方がわからない」というもの。これも多くの実践事例では、最後に「教師の説話」というものを持ってくることが多いようです。しかしこの説話は、ともすると先生の説教になりがちです。「先生にもこのお話と同じような経験があってね・・・」と話しだし、最後には「だからみんなもこれからこのことに気を付けて生活しようね」というような生徒指導(生活指導)で終わってしまうのです。これはまさに先生の価値観を押し付けているわけです。よく「道徳の授業はオープンエンドで・・・」という方がいらっしゃいます。その方法は確かによくわかります。でもここでもこの言葉の意味をよく理解しておく必要があるのです。道徳におけるオープンエンドとは、特定の道徳的価値観に集約せず、子どもたちのもっと考えたいという意欲や探求心を継続させるようにもっていくことをいいます。ともすると「子どもに考えを出させるだけ出して何となく終わる」ことをオープンエンドと思っていらっしゃる方もいるでしょう。それは間違いです。子どもたちは授業が終わっても、その道徳的価値を自分の中で内省させながら実生活で実践していきます。これが道徳の授業から道徳教育につながるということです。道徳の授業では心に種を植え、授業後の実生活で自分の生き方を考えながら生活を実践していくとき、先生や大人はそれをしっかり導いてあげる、つまり種から芽が出たらスクスク育つようにしてあげるということなのです。こう考えると、授業の終わり方は教師の説話だけではありません。音楽を聞いたり、写真や絵を見たりしてじっくりと考えることもできるし、友達ともう一度話したり、あるいはみんなしんとして自分ひとりでじっくり考えるという時間を設けるというのもいいでしょう。場合によっては、今日の道徳的価値をもう一度振り返ってみるということもあるでしょう。どんな方法をとるにしても、オープンエンドの対極にあるクローズドエンド、すなわち「はい」か「いいえ」で結論付ける終わり方ではないということです。お分かりいただけたでしょうか・・・。

2025年11月13日

-

道徳の授業づくり2

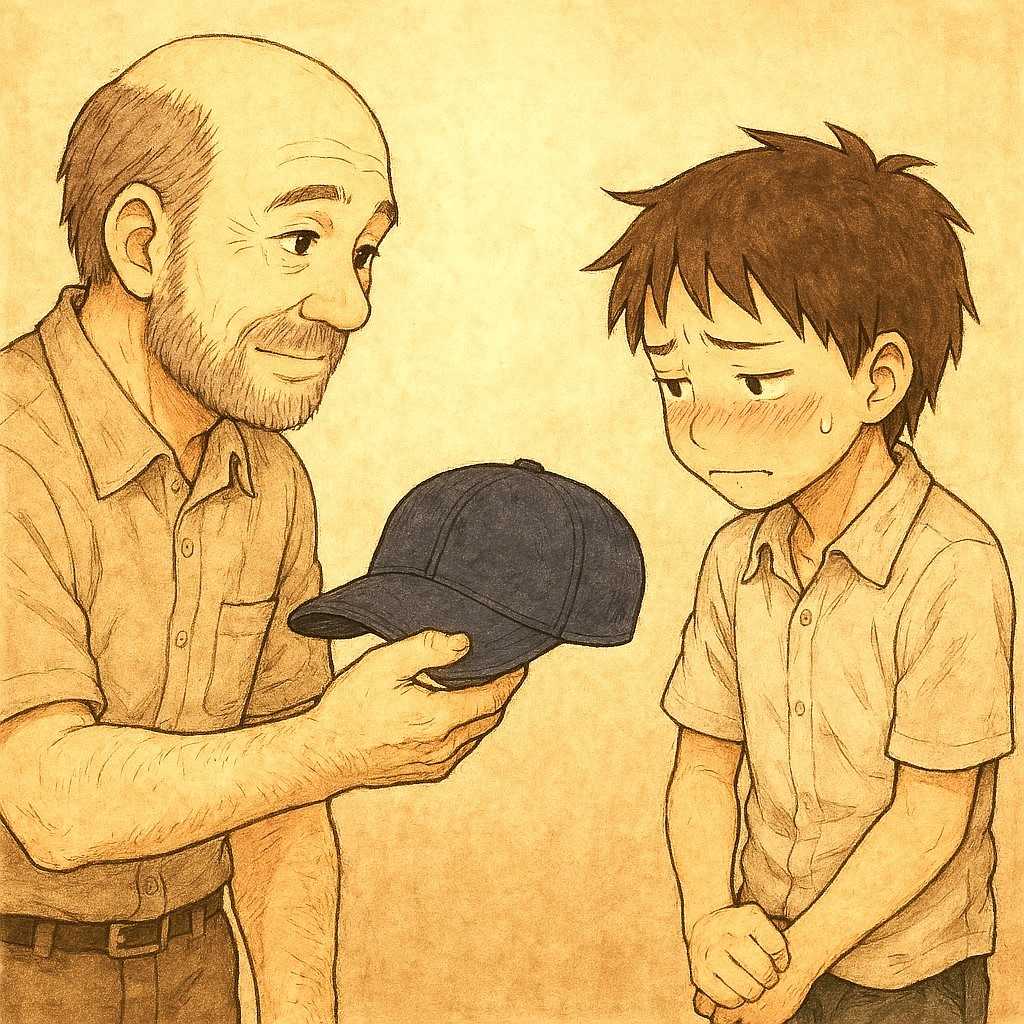

さて、前回の続きです。学院生が道徳の授業をするときに悩める2つ目の問題。それは「児童・生徒から、やろうとしている内容項目(道徳的価値)とはちがう意見が出たときにどのようにしたらいいかわからない」というものでした。これについては、おそらく先生方でも困ってしまう事態でしょう。具体的な教材をもとに考えてみましょうか。小学校4年生「ありがとうの言葉」(東京書籍)という教材があります。あらすじはこんな感じ・・・。ひろしは、お母さんからお礼が言えないことを叱られる。そんなひろしに、なくした帽子が届く。プロ野球選手のサイン入りの大切な帽子である。思わず「ありがとう」という言葉が出たがお礼に行くのは少し恥ずかしい。そんな時、おばあちゃんに「ありがとう」は、この世にめったにないほど素晴らしいことに巡り合えたことへの感謝を表す言葉だと教えてもらう。おばあちゃんの話を聞いてひろしは、帽子を届けてくれた佐々木さんにお礼を言いに向かう。この教材から先生としては「今日は、礼儀について考えよう」と考えたとします。しかしお話の中に出てくるおばあちゃんの言葉に「感謝」という言葉が出てくるので、児童からは感謝に関する話題が出てきます。さらには、佐々木さんは親切にも帽子を届けてくれたというところから「親切」や「思いやり」という道徳的価値が出てきてしまったらどうしましょうか・・・。ありがちな展開ですね。しかしよく考えてみると、礼儀とか感謝とか、親切や思いやりはすべて関連しています。このように一つの教材の中にたくさんの道徳的価値を含んでいることがよくあります。物事を多面的にとらえると考えれば、児童がこの視点に気づくことはとても大切ですね。そこで重要なことは、先生自身がこの多くの道徳的価値の意味をしっかり理解していることが重要です。礼儀というのは、真心のこもった挨拶や言葉遣い、所作や動作などの作法のことを言います。つまり形として表される行為のことなのです。この教材文のひろし君も、お母さんにちゃんとお礼を言いに行きなさいと注意を受けていますね。そしておばあちゃんから出てきた「感謝」という言葉、これは「感じたことを言葉にして矢のように射る」という意味ですから、感謝は言葉にして初めて伝わるのです。さらに親切とは、「親を切る」とやや物騒な意味に見えますが、「切る」は心からひたすら強く思うという意味ですので「切に願う」なんて言う言葉があるくらいですね。だから「親切な行為」とは言いますが「思いやりな行為」とは言いません。つまり親切は具体な行為につながり、思いやりは行為よりも心に秘めたものという意味です。ここら辺がわかっていると、今日の道徳的価値「礼儀」を本筋に、その関連価値もしっかりおさえつつ、一つの「礼儀」という価値も多角的に見れば様々な気づきが見つかることでしょう。こうして授業をもっていけば、子どもたちも一人一人の納得解を得ながら考えることができるというわけですね。どうでしょうか、少しはすっきりしましたか?続きはまた次回に・・・

2025年11月11日

-

道徳の授業づくり1

先日、学院生と「道徳の授業」について話をしていました。実習校や様々なところで道徳科の授業を行うことがあり、その際に悩むことが多くあるのだというのです。その中のいくつかを皆さんと共有しようと思ます。まず「道徳科の授業で内容項目(道徳的価値)をどのように決めたらいいかわからない」「児童・生徒からやろうとしている内容項目(道徳的価値)とはちがう意見が出たときにどのようにしたらいいかわからない」「授業の終わり方がわからない」というものがありました。一つ一つ考えてまいりましょう。先生はまず教材を選んだら「今日はどのような内容項目(道徳的価値)で授業をしようか」を決めますね。学習指導要領には、一つの授業で一つの内容項目という風には書かれていません。しかし従前より読み物教材を使って授業を行うときには、このお話の中心的な道徳的価値は何なのかをしっかり見極めて授業を組み立てることをしてきました。ですから自ずと一つの道徳的価値を見据えて授業展開をすることが一般的となっています。教科書会社もこの教材ではこの内容項目と予め書いてくれていますので概ねはそれを参考にすればいいのですが、話の内容を読んでもしっくりこないというときがあります。また教科書には「中心発問」や「補助発問」がやはり書かれていますが、これでいいのかと思うときもありますね。大事なことは、先生自身がその教材から何を受け取り、子どもたちに何を伝えたいかなのです。その教材からうかがい知れる道徳的価値は何なのかということです。道徳的価値はたくさんあります。それこそ内容項目には表記されていない価値も含んでいます。あくまでも学習指導要領にある内容項目は、道徳的価値をわかりやすく平易な言葉にしたというだけです。ですから先生自身がそこから何を伝えたいのかが一番重要なのです。極端に言えば、教科書に書かれている通りの内容項目でなくともいいわけです。そして次に重要なことは、その道徳的価値を決めたら、授業ではしっかりと道徳的価値の理解をさせなくてはいけないということです。ここで勘違いをしている先生方が多くいらっしゃいます。「道徳的価値の押し付け」という言葉を正確に理解していないということです。道徳的価値は教えなければわからないのです。大事なのはその価値をどう受け止めるかという価値観を押し付けてはならないということなのです。知識として価値の理解を行うだけなら授業は10分で終わります。でも45分(50分)の授業をやる中では、他者の意見を聞いたり、自分を振り返ったりしながら、この価値を自分のものにしていく(すなわち価値観を育てる)過程が重要なのですから、先生や大人から価値観を押し付けられるのではなく、自分ではぐくむのです。例えば「生命の尊重」という価値は何となく多くの方が「命は大切である」と理解しています。もちろん2歳3歳の子どもは命が大切かどうかはわからないことも多いから、ことあるごとに親御さんが教えてきているはずです。そう、教えているのです。だから学校へ入学する頃には、ほとんどの子どもは、命は大切だと理解しています。ただどのように大切にしていくかは人それぞれ考え方が違います。これが価値観です。「命は大切だからどんな虫も殺さない」「植物にだって命があるから切り花にはしない」「牛や豚にも命があるから私は牛肉や豚肉は食べない」というように、この考えに共感する人もいれば反発する人もいますね。それぞれの価値観ですから、それはそれでありなのです。つまり授業中に先生の価値観は押し付けないけれども。命が大切であることはしっかりと教えるのです。命が大切である根拠はたくさんあります。これも学習指導要領には書かれていますから、しっかりと読んでいただきたいです。続きはまた次回に・・・

2025年11月09日

-

自由進度学習

先日、ある小学校で行われていた単元内自由進度学習の様子を拝見する機会がありました。自由進度学習とは「個別最適な学び」と「協働的な学び」を実践するための学習スタイルの一つです。教師が計画した学習内容の範囲内で、子どもたち1人1人が課題を設定し、自分で学習計画を立て、自分のスピードで学習を進めます。友達が立てた計画と自分の計画は異なるものの、学ぶ目標は同じです。自分の気づかなかったことや友達が知らなかったことを、友達同士で学び、深めていけるメリットがありますね。ではなぜこのような学び方が注目されているのでしょうか。これまで、学校ではよく言われるところの一斉授業が行われてきました。同じ学習内容を同じように教わり、同じ時間内で学ぶスタイルです。学習内容を効率的に伝達できるメリットがある一方で、子どもたち1人1人がきちんと理解しているかどうかを見たり、学びへの興味・関心を高めたりといったことが難しい側面もありました。その結果、分からないまま置いてけぼりにされる子どももいたし、ただ受け身で授業を聞くだけになってしまったこともありました。そのような授業方法の改善のために挙げられた方法の1つが「自由進度学習」なのです。ちょっと聞くと素晴らしいと思われますが、進めるには課題もあるのです。最初に書きましたが、「単元内自由進度学習」と呼ぶことが多いです。つまりある教科のある単元において、例えば8時間くらい使って自由に学びを個人個人計画しようとするところから始まります。子どもによっては、インターネットで調べたり映像を見たりする方が分かりやすいと考えたり、大人にインタビューしたり訪問したりする方が分かると考えたり、あるいは図書館でたくさんの書物から調べたいことを探る方がいいと考える場合があります。自由進度ですからいいわけなのですが、最終目標は同じです。つまり身につける内容は決まっているのです。学校の先生はお分かりのように「到達度目標」は同じなのです。「自分のやりたいことはやる」「やりたくないことはやらない」ではありません。自分の学びやすいスタイルを見つけるということなのです。そのための準備は、結構先生方は大変なのです。そして個々人が違う学び方をしていますから評価の仕方も工夫が必要です。特に「自分でなかなか学び方を計画できない子ども」の場合には、先生は丁寧にサポートをする必要も出てきます。ですから学年の先生方の協力体制はかなり綿密に作らなければなりませんね。拝見した学校では、リーダーとなる先生がいらっしゃいました。皆さんの学校ではどのように考えていらっしゃいますかね

2025年11月07日

-

小次郎が赤ちゃんのとき・・・

これは小次郎が我が家にやってきた頃の写真です。生後3か月くらいでしょうか。ケージに入れられて何となく不安そうな顔をしています。いまではケージの中が嫌ですから「ワンワン!」と吠えて出してくれ~と訴えますが、そのころは状況がわかっていないようです。外に出してやるとそれはそれで何となく居心地も悪いような・・・。広い空間がやはり不安だったのでしょうかね。よく見るとお座りもあまりうまくできていません。写真ではわかりにくいのですが、ふらふらしていて前のめりになったり、後ろに倒れそうになったりしているのです。成長とはすごいし、喜ばしいことですね。最近、小次郎はおなかを壊すことが少なく、とても順調です。ペットの犬でさえそう感じるのですから、親御さんにとっての子どもは、その成長の喜びときたら相当なものですね。この成長そのものを喜べるということは幸せです。以前にも紹介しましたが、ウェルビーイングとは人生に主体的であること、すなわち生きていることそのものを喜びと感じられるように前向きに生きることです。お金やモノがあるだけでは幸せではないということを、子どもの成長は実感させてくれるのではないでしょうか・・・小次郎は子どもの頃は真っ白ではなく、耳あたりがブラウン系の色をしていました。

2025年11月05日

-

できすぎ君がいました

ワールドシリーズでドジャースが優勝しました。野球ファンの方はご存じのことでしょう。以前お伝えしたように、ここのところテレビは奥さんの所有物で、ショパンの曲かワールドシリーズのLIVE中継がずっとついていました。そのおかげで7戦すべてLIVEで見たのです。あぁ、もちろんLIVE中継であり現地に行っていたわけではありません。7戦で先に4勝したほうが勝ちというのに最後までもつれたのは、ブルージェイズというアメリカンリーグのチームの素晴らしさだったろうと思います。素人の私ですが、どちらのチームも満身創痍で、まさに「死闘」というような試合ばかりでした。そんな中でも日本人選手の貢献は素晴らしく、特にMVPに選ばれた山本投手は、第6戦で登板し勝ち投手に、そして第7戦でも投げて勝ち投手になりました。できすぎ君ですよ。日本のプロ野球でも連日の登板はありえないでしょう。肩は大丈夫なのでしょうか。ご存じのように第5戦終了時でドジャースは2勝3敗の崖っぷちだったのですね。日本のテレビ番組では数々の予想が飛び交い好き勝手に解説していたのですが、その中で確か長嶋一茂さん(元プロ野球選手)が、第6戦はドジャースが勝ちます。そして第7戦にもつれれば100%ドジャースが優勝するでしょうと言っていたのです。どんな根拠があったか知りませんが、その通りになりましたね。ドジャースファンの皆さん!おめでとうございます!おそらく、今年の流行語大賞は「なか0日」ですね!!

2025年11月03日

-

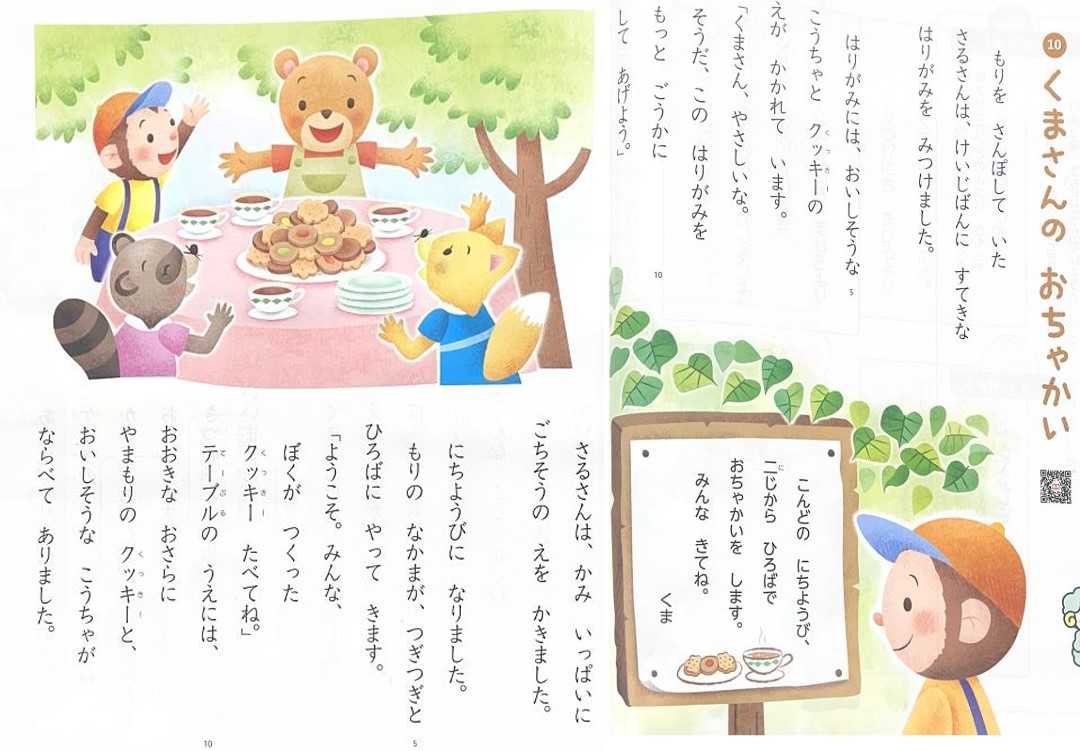

くまさんのおちゃかい2

「くまさんのおちゃかい」はこんなお話です。さるさんは、みんなをだますつもりなど全くありませんでした。お茶会の絵に少し手を入れて豪華にしてあげようと思っただけなのです。それなのに、みんなはてっきり、プリンやケーキもあると思い込み、おなかをすかせて集まってみたら、紅茶とクッキーだけだったとガッカリしています。その場にいたさるさんは、自分が絵を描き足してせいで誤解を招き、結果的に嘘をついたような形にしてしまいました。ここでさるさんは、下を向いたまま固まっているのです。さてこの後どうするのかというところでお話は終わっています。ここでの道徳的価値は正直・誠実です。正直とは、正しいと判断されることをまっすぐに言うこと行うことという意味です。正直の語源は「方正質直(ほうせいしつじき)」を略した言葉で、方正は正しくしっかりとした心を意味し、質直は素直な心を意味します。そもそもわざと嘘をついたり、ごまかしたりしたわけではないけれど、結果的に自分の行為がみんなを惑わせてしまった。お茶会の開催者であるくまさんが嘘をついた形になってしまった。さるさんは自分の行為だと気づいています。つまりわざとじゃないけれども、そのいきさつをきちんとみんなに話すことが正しいことだと心のなかではわかっているのです。ここで正しいと判断できることをまっすぐに言うことが正直だというわけです。どうでしょうか。皆さんだったら正直になれますか。黙っていれば自分の仕業とは誰もわかりません。でも何となく心はザワザワするのですね。暗い気持ちになるのです。道徳の学習指導要領には、この時期の子どもたちに明るい心で楽しく生活してほしいと願っています。他人には見えないけれど自分の心は自分が一番よくわかっているのだということは、特別支援学級の子どもたちだってわかっているのです。そこをしっかり浮き彫りにさせて、ザワザワする心をスッキリさせたら気持ちいいねと実感させたいわけですね。特別支援学級の子どもたちだけでなく、通常の学級の低学年の子どもたちには実感を伴って理解させてあげたいものです。今回の先生は本当に一生懸命取り組んでくださいました。

2025年11月01日

-

くまさんのおちゃかい

先日は、ある自治体の教育研究会(先生方で作る勉強会のようなもの)に呼ばれて行ってまいりました。この研究会は、主に特別に配慮を要する児童を対象とした特別支援学級での研究授業でした。低学年の道徳の授業です。授業の内容については後にお話いたしますが、私が感動したのは、この学級の担任の先生の姿勢です。とにかく子どもたちとの関係がよくつくられていて「先生大好き!」という児童の気持ちが伝わってくるようでした。こういう学級経営の姿勢が良い教師の基本だろうと思います。若い先生でしたが安心して授業を拝見することができました。少し落ち着かない子どももいたわけですが、慌てることもなく楽しそうに授業を行っていらっしゃいました。特別支援学級で45分間道徳の授業を行うことはなかなか難しいのです。授業の組み立てややり方は様々あるのですが、腰を据えて道徳の授業を行っておりました。さて、今回の教材は「くまさんのおちゃかい」というお話。道徳的価値は「正直・誠実」です。具体的には次回お話をいたしましょう。

2025年10月31日

-

野次(ヤジ)

先日、高市総理大臣が所信表明演説を行いました。国会中継をご覧になった方も多いことでしょう。ここでの野次(ヤジ)については、国民は辟易していると思います。おそらくほとんどの国会議員さんも子どもの頃には「人の話はしっかり聴きましょう」と習ったはず。しかし議員さんの間では「ヤジは国会名物」とか「ヤジるのは当たり前」という曲がった感覚がいつの間にか染みついてしまっているようですね。この手のヤジは、昔からありました。そして昔からこの議員という立派であるはずの大人が、子どもの見本になるべきという考えもずっとありました。社会や学校は大きく変化してきました。戦前はいじめや暴力があっても、それは本人が悪いというような感覚が少なからずあったと思います。しかし人権問題や多様性の問題を考えるようになった戦後からは、一人一人を大切にし、人として尊重され、社会全体で共生していく道をどんどんと開拓してきました。国会だけですよ、いまだに変わっていないのは・・・。どこかの党首でさえ「この手のヤジはいつものこと」などと言い放っているようでは、人として、大人として、どうなのかと思います。ある国会議員がこのヤジについてこのように述べています。「教育と国会における議論とは目的も立場も違います。政府の方針に疑義や不満を感じるとき、その表現の一つがヤジです」ですって。詭弁ですよ、本質を隠す詭弁です。もう一度言いますが、自分たちの行動を正当化しようとする詭弁です!!!私は道徳教育を研究していますが、道徳教育の中にある価値には「善悪の判断、自由と責任」「節度、節制」「礼儀」「集団生活の充実」というものがあります。「人の話は黙って聞く」とはこれらの価値が複合的に影響しています。1958年に道徳の時間が設けられてから70年近くたっています。だから、ほとんどの国会議員さんもこの道徳的価値を教わってきたはずです。忘れちゃったのでしょうか。それでいて「国民の声を真摯に聴く」とか「一致団結して国を支える」などとおっしゃいます。心にその道徳的価値の種が植わってないのでしょうかね。辟易するとは、「うんざりする」「嫌気がさす」という意味です。先日まで与党・野党の議論を期待を込めて聴いていた国民を置き去りにしていると思いませんか。若者が議員になることを憧れるとお思いですか?国を動かす人たちからまず変わっていただきたい!そう強く願います。

2025年10月29日

-

秋の訪れと冬の足音

大体、1週間に一度は約10㎞を走るようにしています。とは以前にもお話ししましたが、この暑い夏場も全身汗まみれでとにかく走ることはやめないと心に決めて頑張りました。ようやく涼しくなり走りやすくなってきたかなあと感じます。たいてい走っているときは、何かしら考え事をしているのです。1時間くらい走りながら考えていると、結構考えがまとまったり、新たなアイディアが浮かんだりして有効に使っています。しかしそのぶん、周りに注意がいかないので、気づかず見過ごしていることもあったようです。これはいつものルートでみつけた色づいたコキアです。もう秋なんですねえ。きっとこれから一気に冬がやってきますよ。ちょっと厚着をして走らないといけない季節になりましたね・・・。

2025年10月27日

-

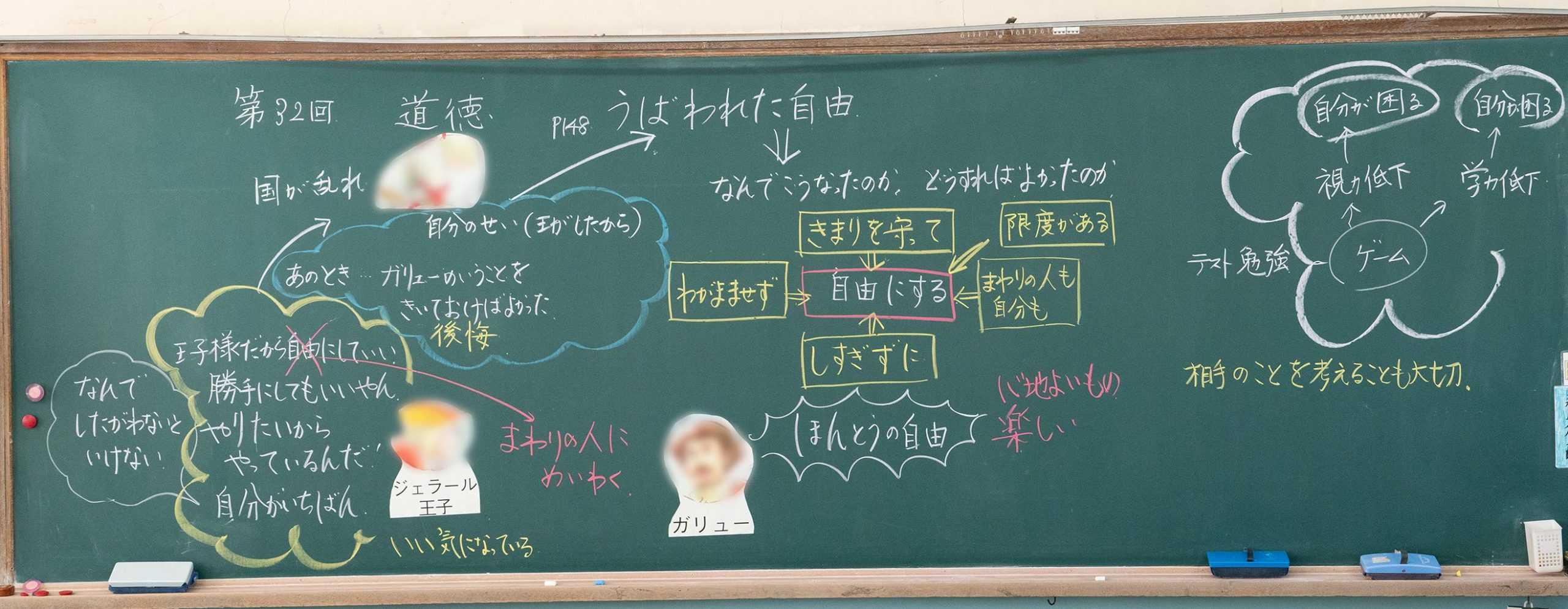

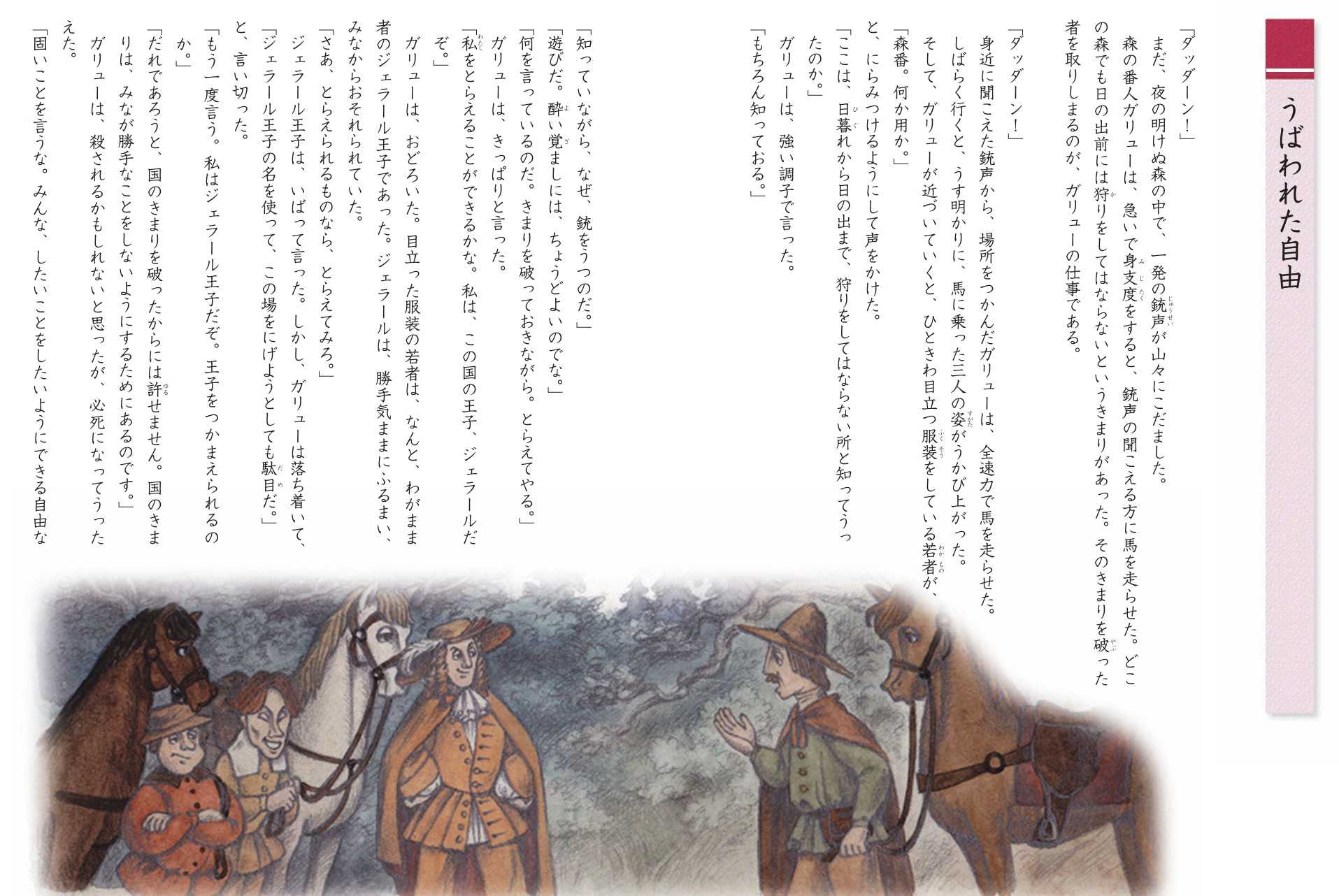

うばわれた自由2

自由とは「自分に由る」と書きます。「由る」とは原因というような意味ですから、つまり自分で判断する、自分で決める、自分の考えに従うということです。そして自分の判断とは、自分の中に判断基準があるわけです。前回示した「うばわれた自由」に出てくるジェラール王子の判断基準は「自分」です。自分さえよければいいのです。ガリューという森の番人の判断基準は「国の法律」です。法律は国民みんなのために作られているのだから公平であり、この基準に従って決めるべきというわけですね。それぞれの判断基準があるのです。このそれぞれの判断基準が、自分も含めて皆が幸せになるようなものであると理想的です。しかしなかなか難しいのはその基準が文化の違いや価値観の違いによって多岐にわたるのですね。昨今では、外国の方々の身勝手な行動が日本人の行動様式に合わないとして「日本人ファースト」なんて言葉も出てきました。文化の違いや価値観の違いからこういう考え方が広がりつつあります。一方で「インクルーシブ」や「ダイバーシティ」といった言葉も広がってきていて、まさに本当の自由とは何かを大人の我々も考えなくてはならないと思うのです。これは人権教育にも通じますね。道徳は、そんなことを真剣に考える時間なのです。

2025年10月25日

-

うばわれた自由

この間、ある中学校へ行って道徳の授業を見てまいりました。今回の教材は「うばわれた自由」というお話。このお話をもとに自主・自立、自由と責任という道徳的価値について考えます。お話はこんな感じ・・・。読んだ感想はいかがでしょうか。これは実は一般的には小学校5,6年生の教材として示されています。もちろんこれを中学生に使ってもいいのです。今回の授業では、ジェラール王子の我がまま勝手な行動から「自由とは何か」というのを考えさせる展開でした。皆さんは自由と聞いたらどのように考えますか。児童や生徒は、それこそ「好きなだけゲームができる」「スマホを使い放題」「夜遅くまで出かけても怒られない」など、いわゆる自分勝手な行動を列挙します。「では、どうしてそれをしないの?」と聞き返します。すると「親に怒られるから」「子供が夜遅くうろうろしていると犯罪に巻き込まれるから」などと出てきます。これを聞いて皆さんはどう思いますか。子どもだけでなく、大人でさえも「なぜしないのか」と問われたら、他人の目を気にしたりどこか別のところに理由を見つけたりしてしまうのです。でも本当に必要なのは、自分で考えて自分の中で理由をもって判断することが大事ではないでしょうか。自由て何なんでしょうかね。

2025年10月23日

-

ダンスフェスティバル

この間、ダンスフェスティバルがあってそれを見に行ってきました。何の気なしに行ったわけではありません。孫が所属するダンスチームが発表するからです。中学校体育科の学習指導要領(2012年度から)にもダンスが取り込まれて久しいですが、男女関係なくダンスに没頭する姿は微笑ましいものがあります。ただジージからするとなじみのないヒップホップ系のダンスは「あんな風には動けないなぁ」と感心することひとしきりです。ダンスをしている子どもたちからすると、自然と体が動くのか、キレッキレの身動きと笑顔あふれる表情が一体となっていてとても楽しそうです。体育科の授業のねらいにもあるように、身体の全体的な体力向上だけでなく、表現力やコミュニケーションをとるといった協調性などから、社会性を育むことが求められていますが、まさに子どもたちはそれを体現しているという感じでした。つい孫に目が行ってしまうのですが、よくよく見ていると、笑顔を絶やさず、自分を大きく見せる踊り方は、その子の天性のものかとも思わせる子どももいました。きっとこういう子どもたちがいずれメディアに登場するのでしょうね。楽しい1日でした。

2025年10月21日

-

大阪関西万博

先日、大阪関西万博は終幕しましたね。4月13日から始まり184日間の開催でした。私は残念ながら行くことはできませんでしたが、行かれた方はいかがだったでしょうか。この大阪関西万博のオフィシャルテーマソング「この地球の続きを」はお聴きになった方も多いことでしょう。コブクロさんが歌っているものです。この歌詞に何度も出てくる「こんにちは」という歌詞は、1970年大阪万博で歌われた「世界の国からこんにちは」の歌詞にちなんだそうですが、同じフレーズ(♩♫♩♩)の中に「こんにちは」と「このほしは」と「このいのちは」がうまく組み合わされて出てくるのはご存じでしょうか。サラッと聴いてしまうと全部「こんにちは」に聞こえそうですが、譜割をうまくして歌っているのです。よくできていますよね。ダンスも公開されているようなので、小さいお子さんは一緒に踊ったりしているでしょうか。実はこのタイトル「この地球の続きを」を検索すると「この地球のどこかで」という合唱曲が出てきます。これは卒業ソングとしては有名で、小中学校ではグッとくる歌詞が涙を誘いますよ。『♪歩いていく道はきっと違うけれど、同じ空見上げているからこの地球のどこかで♫』そろそろ合唱コンクールの時期ですかね。学校にいた頃は、校長室に合唱練習の声が響いてくるんですよ、そわそわしちゃって、つい練習を見に行っちゃうんですよ。懐かしいなあ。こう書いているだけで、涙腺が緩んできそうです・・・。

2025年10月19日

-

今だから言います・・・

今だから言います!!!私が校長をしていた頃、私は校長室に自前のスピーカーとアンプのシステムコンポを持ち込んで、日々、音楽を聴いていました。クラシックやポピュラー音楽、合唱曲やピアノ・オカリナ・バイオリン・ヒーリング音楽などなど。ジャンルは雑多ですが、校長室ですから大音量でのロックは聴きません。先生たちが校長室に入ってくると「なんか音楽が流れていますね?」と不思議に思い口にします。いつしか、校長室にはいつでも音楽が流れているということになりました。そうなんです!保護者の方や地域の方が来ても音楽を流していました。もちろん会話の邪魔にならない程度に・・・。するとどうでしょう、皆さん穏やかに会話をしてくださるのです。音楽を聴くと、幸福感をもたらすドーパミンやセロトニンという神経伝達物質の分泌が促されストレスや不安を抑え、リラックス効果が得られるのだとか。また「1/fゆらぎ」という規則性と不規則性の混在する音楽は、脳の自律神経を調整し落ち着けるというお話です。その効果があったのでしょうか、激高される方はほとんどいなかったように思いますねえ・・・。あぁ、今だから言っちゃいました・・・。

2025年10月17日

-

MLB

ここのところテレビを見ると言ったらMLB(メジャーリーグベースボール)かChopin国際コンクールです。うちの奥さんが両方ともに熱狂的なファンなのでMLBの試合があるときは野球が、それ以外のときはChopinの曲がいつも流れています。MLBは日本の野球(12球団)よりも多い30球団が争い年間で162試合もします。それで終わりかと思ったら、WCS(ワイルドカードシリーズ)3試合、DS(ディビジョンシリーズ)5試合、LCS(リーグチャンピオンシリーズ)で7試合、ようやくナショナルリーグとアメリカンリーグの1位同士が対戦して(WS)7試合、合計22試合中13勝を先に挙げたほうが勝ちとなります。疲れちゃいますよね。先日行われたアメリカンリーグのDSではかつてイチローさんが所属していたマリナーズがタイガースに15回延長の末サヨナラ勝ちをしました。見てたんですよ、最後まで。マリナーズがDSで勝つのは2001年(イチローさん所属)以来24年ぶりだそうです。しかしこの先のLCSでは一度も勝ったことがない。30球団中ワールドシーリーズに行ったことがない唯一の球団だそうです。そういうの聞くと勝たせてあげたいと思っちゃいますよね。でも奥さんは大谷翔平選手のいるドジャースファンです。しばらくテレビは奥さんの優先物です。

2025年10月15日

-

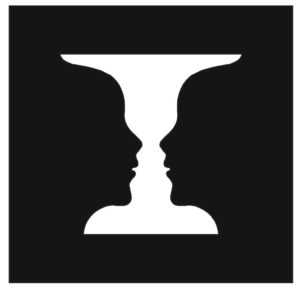

知識不足も致命的

前回は、経験不足が相手の気持ちを理解するのに問題であるとのお話をしました。同様に考えてみると、知識不足も致命的なのです。例えば次の図はとても有名ですが何に見えますか。この図は「ルビンの杯」と言って、白い部分に注目すると「杯(さかずき)」やカップ、グラスの形に見えます。しかし黒い部分に注目すると人の顔が向き合ったように見えるというものです。そもそもは心理学の世界で使われ、脳内処理の傾向を知るものとして有名な図なのです。でも、杯って何?カップって何?顔って何?というように知識としてそのものを知らなければ脳内では適切な処理ができずに答えが出ないわけです。「顔を知らない人なんていないだろ?」と思うかもしれませんが、これは一つの例えです。つまり知識としての記憶がなければ適切な判断ができないと言いたいわけです。何度も話題にしていることですが、「好きなことだけやる、やりたいことだけやる」という学びの方法だと、嫌なことでもやらなかったら重要な知識が抜け落ちてしまうことがあるのです。その知識が重要なことかどうか判断がつかなくとも、歴史が脈々と伝承してきた経験知や考え方は、数学であれ社会で国語であれ様々な教科として形を変え関連をもちながら今のスタイルになっています。これが基本の学校教育です。太宰治の「正義と微笑」をお読みになったことがありますか。そこには「なぜ勉強するのか」ということを彼なりの解釈として書いています。キーワードとして「カルチべート」という表現が出てきます。これは日本語にすれば「耕す、養う、開拓する」というような意味に使われます。意味のないような勉強や知識も、それを持っていることに価値を見出すのではなく、その過程で成長する人間の心や愛を育む知恵を見出すことに使うのだと、太宰治は述べています。だから知識な大切なのです。身近なしかし偉大な人々を見てください。大谷翔平選手やイチローさん、将棋の藤井聡太さんやスティーブ・ジョブズさん、ミュージシャンのYOSHIKIさんなど、基礎的な知識をたくさんもち、想像もしない知識に結び付け知恵にしているからこそ世界で活躍しているのです。以前にも書きましたが、勉強は大事です。自分の気に入った学びだけしていても知恵は身につかないのです。

2025年10月13日

-

相手の気持ちがわからないのは経験不足だから

「どうしてわからないの!相手の人がどう思うか!人の気にもなってみて!!」こんな言葉を言ったり言われたりしたことはありませんか。お子さんが小さいときにはよくこんなことで叱っていたなあと思い出すこともあるでしょう。でもよく考えてみてください。そもそも小さい子は人生経験が少ないのです。相手の気持ちになれ、相手がどう思うか考えろ、と言われてもやった経験がないからわからないわけです。道徳の授業でも、重要な道徳的価値に「相手のことを理解するとか寛容な心を育てる」というものがあります。まさに相手の立場になって互いを理解し、ときには「そういうこと自分にもあるよな」と思い相手を許すなんてこともあるわけです。でもこの内容項目の道徳の授業は小学校低学年にはないのです。(小学校中学年から入ってきます)小学校低学年くらいは「自分」が中心であり、自分を否定されると感情的になり、それまで以上に自分に固執します。たくさんの経験の中から、他者と共にいることが楽しくなり、そのためには相手の考えも理解し、譲るところは譲るし、ときには自分を振り返り「そういうこともあるよな」と自分の非に気づくこともあるわけです。つまり経験不足がそういう心の未発達な状態にしているのです。そう考えると、小学生ばかりでなく大人でも「経験不足」が十分に考えられますね。特に昨今は、個別主義が助長され、「好きなことをやる、やりたいことをやる」ということがあまりに強調され過ぎて、自己中心的になってきています。学校教育にもその風潮は決して少なくありません。昔の人が良く言った言葉に「苦労は買ってでもしろ」という言葉があります。「苦労は必ずや自分のためになる、どちらかを選べと言われたら辛い道を選べ」という意味です。今の人はおそらくその意味すら理解できないだろうし、「苦労なんてしたくないしぃ~」「楽しく生きたいしぃ~」と言われそうです。しかし年齢を重ねれば重ねるほどその意味がのちにわかってくるものです。学生時代は気にしなくても、社会に出れば厳しい状況に立ち向かわなければなりません。日本は平和ですから、苦労しなくても生きていけるように見えるかもしれませんが、これからの若い人はグローバルに活躍するのですから「経験不足」は致命的かもしれません。学校の宿題の「代行業」が話題になって久しいですが、今や退職代行業まで流行っています。しかし逃げていては身につかない重要なことがあるのです。気づいていただきたいのです。

2025年10月11日

-

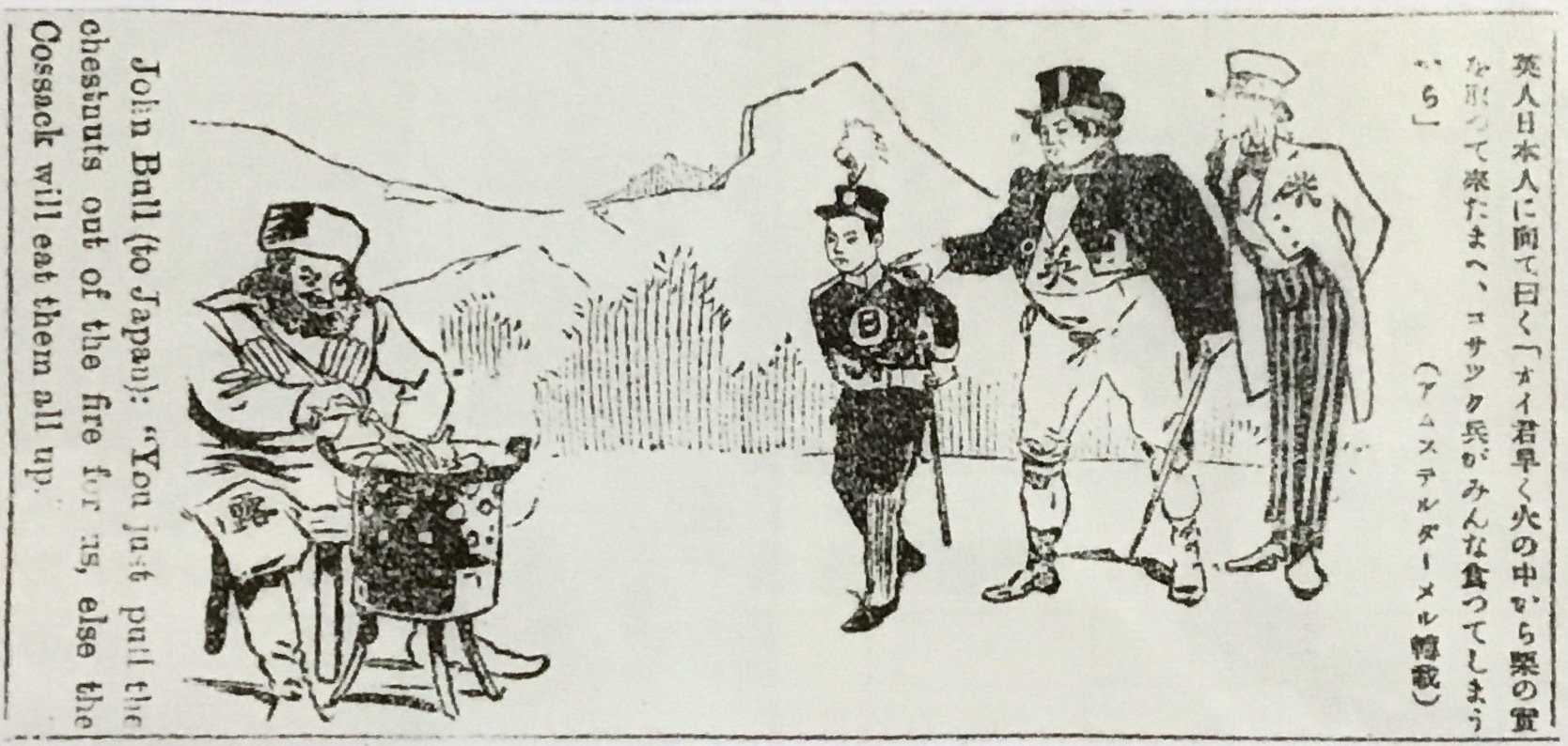

火中の栗を拾う

先日、自民党総裁選挙がありましたね。高市早苗氏が自民党総裁になりました。皆さんはこの選挙に関心があったのでしょうかね。まあ事実上(まだわかりませんが)総理大臣になるわけですから、日本のこれからがどうなるかという点では最大関心事といえるでしょう。この選挙戦の間、各候補者がかなり多く口にしたのが「火中の栗を拾う」という言葉でした。この慣用句の意味は「自分の利益にはならないけど、他人のために危険を冒す」という意味です。この言葉の由来はフランスの寓話「猿と猫」にあるとされています。猿が猫をおだてて言いくるめ、囲炉裏の中の栗を拾わせます。猫はやけどをしながらもどうにか栗を拾いますが、猿はその栗をせしめて自分がまんまと食べてしまうというわけです。本来の意味としての「他人のために危険を冒して馬鹿な目にあう」というところから、かなり変化して「誰もやりたがらない嫌な役を、自分を犠牲にして私がやる」という日本人らしい正義感に転化しているようで、これは誤用だと思いますね。しかし本来の意味が透けて見える選挙とも言えますね。結局最後は、「重鎮(じゅうちん)」と呼ばれるその世界で力のある方の思うままというわけです。でもね、これ以上に私が「問題だなあ」と思ったのは、新総裁に選ばれた高市氏が総裁選直後に言い放った言葉です。「私自身もワークライフバランスなんて捨てます。みんな一丸となって働いて働いて働きまくるってもらいます。」と言ったのです。総裁になって早くも叩かれまくるのかと思ったら、あまり話題にならなかったですね。おそらくそれだけ前向きに頑張ります、努力しますという好意的な意味に捉えてもらったのだろうと想像します。しかしここが一番の問題点ではないでしょうか。つまり国民意識とずれているということです。国民の皆さんは、国会議員の方々に、それはそれは頑張っていただいて減税だの物価高対策だのと早々に解決していただきたいと願っているのですが、命を削ってまでがんばれとは思っていないです。国民視線で同じ感覚で政治を見て欲しいと願っているのです。もちろん国家リーダーが国民と同じ視線で物事を考えているだけではリーダーとは言えませんが、国民の本当の願いはどこにあるのかに気づく「感覚」が重要なのだろうと思います。「感覚」がなければ「意識」も高められないです。これは教育現場でもよく言われます。特に人権教育においては「人権感覚を磨き、人権意識を高めよう」と使います。つまり人権感覚を磨いて、問題点に気づき、そして人権意識を高めて事に当たろう」というわけです。そもそも人権感覚がなければ意識なんて高まらないのです。最初の話に戻れば、「火中の栗を拾う」という言葉を勘違いしたままだと、本来の問題点が見えずに、全くずれた意識で政治を司ることになるのではないでしょうか心配です・・・。

2025年10月09日

-

小次郎は優しい

小次郎はとてもやさしい子です。先日久しぶりに私が体調を崩しました。高熱でグッタリして寝ていると、私のそばに来てちょこんとお座りをします。そしてジィっと私を見つめるのです。私はかまってあげられるようような状態ではないので、知らん顔をしていました。小次郎は「なんだか、いつもと違うなあ・・・」という顔つきで、さらにジィっと見つめてきます。かなりの時間そうしていたのですが、ようやく私の枕もとにペタッとくっ付いてきました。そして周りをうかがうように周囲を見回しているのです。これは想像ですが「具合が悪いんだね、ゆっくり休みなよ、ここは大丈夫!見張っているから…」とでも言っているようです。人は体の調子が良くないと、心も弱っていますね。そんな時、小次郎のように、ペットのちょっとしたしぐさや表情がとてつもなく人の心を癒してくれるのです。具合が悪くて反応できないのですが涙が出てきました。そうそう、小次郎は涙すると舐めに来るんです。人からすると「おぉ、よしよし」といているように受け止めますが、ワンちゃんからするとどうなんでしょうかね・・・。まあ、どうであっても癒されるのです・・・。

2025年10月07日

-

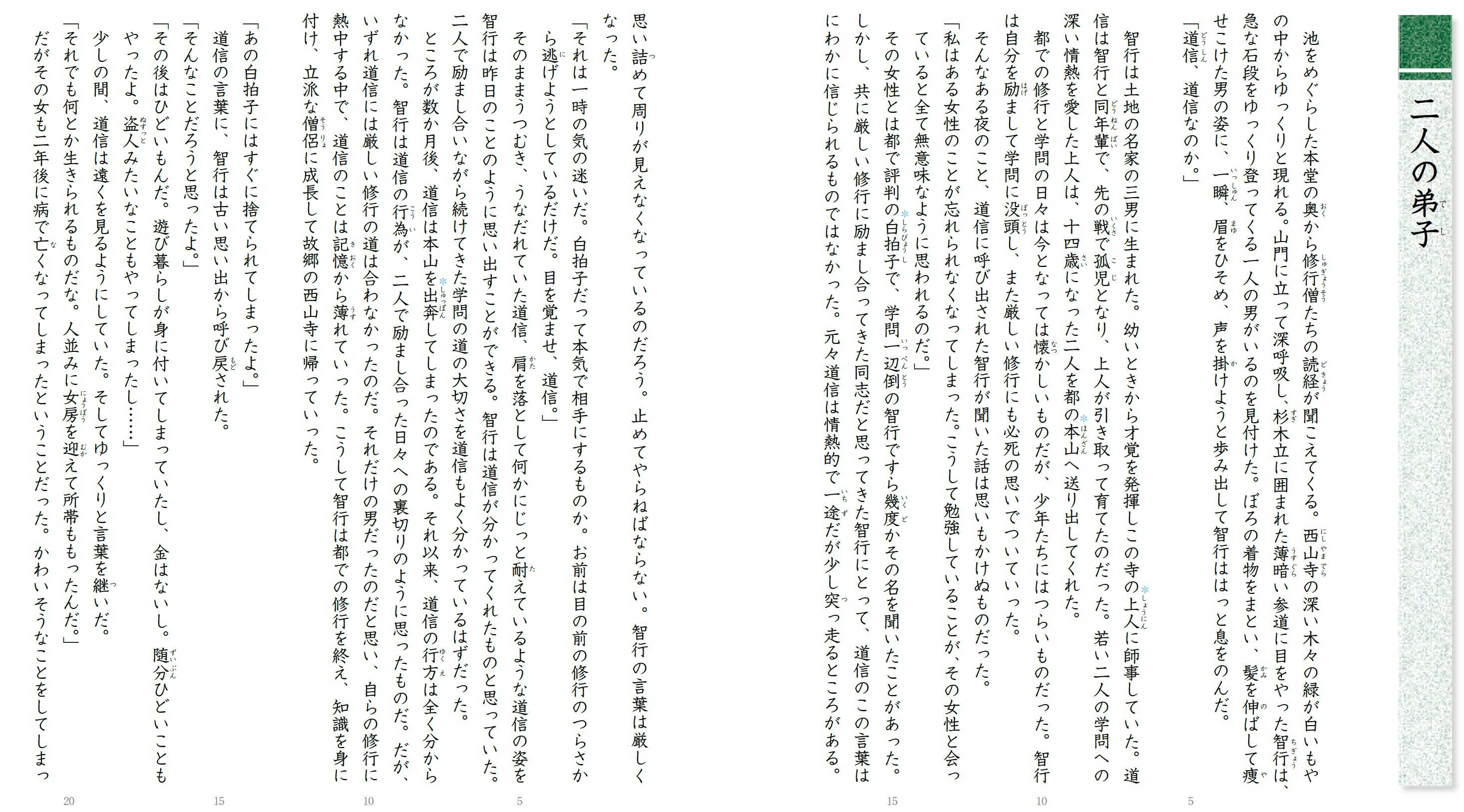

二人の弟子(パート2)

二人の弟子というお話はこんなお話です。かなり長いお話ですよね。範読すると7~8分くらいかかります。でも内容としてはとてもよくできたお話なのです。一方で、お寺での修行という設定が、生徒たちの身近ではないために、その大変さや苦しさというものがわかりづらい。さらに道信のやり直したいという純粋な気持ちを比喩しているのが「フキノトウ」であり、智行の自分の心の狭さや卑しさを嫌に思いもっと良い人間でありたいと思う気持ちの比喩が「白ゆり」なのですが、生徒には伝わりにくいのです。ここをどのように授業で持ってくればいいのかということですね。今回の授業を行った先生は、かなり道徳を一生懸命に勉強なさっている先生で、生徒の掌握や発問はとても優れていました。ただ生徒たちの発言を聞くと「やはり、お互いに理解することが大切だ」とか「より広い心で相手を許すことが重要なんだ」というものが多かったのです。これは内容項目で言えば「相互理解・寛容」ですね。前回も書きましたが、このような別の道徳的諸価値につながっていくことは避けられないのです。ならばどう展開していくかがとても重要なポイントなのです。先生方で、この教材を使ってこのようにしたという例を教えていただけませんかね・・・。

2025年10月05日

-

聞き間違い

孫はアンパンマンが大好きです。最近までNHKのドラマでも「やなせたかし」さんを主人公にしたドラマをやっていましたが、孫はアンパンマンのキャラクターが好きなようです。時々、「アンパンマンたいそう」の唄を歌って聞かせてくれます。「アンパンマンは、きみっさん♫、いつでもきみっさん♬・・・」ん?なになに?と思って孫に聞きます。「ねぇ、きみっさんって誰?」すると孫は「ん~・・・、しらない」でもニコニコしてまた歌います。「アンパンマンは、きみっさん♫、いつでもきみっさん♬・・・」とても可愛いのですが、聞き間違えって子どもの頃はよくありましたよね。有名なところでは「巨人の星」というアニメで、星飛雄馬が校庭を整地するためにローラーを曳きながら、そこで歌われる歌詞が「思い込んだら~試練の道を~♬」なのですが・・・。その画像と歌詞が重なって「重いコンダラ~試練の道を♬」って聞こえて、まさにそのローラーを「コンダラ」という名前だと思い込んでいるっていうもの。他にも「ルパン三世」というアニメの歌詞が「ルパン・ザ・サード♬」って歌っているんだけど「ルパン・ルパ~ン♬」って思っている人多いですよね。アニメ「サザエさん」だって「おさかなくわえたサザエさん♪」って思っているでしょ?そういえば私の妹がまだ小さい頃に歌っていたのは「アタックナンバーワン」というアニメで、「アタップ~、アタップ~、ナンバーワ~ン♪」って歌っていましたっけね・・・。

2025年10月03日

-

二人の弟子

先日、中学校へ伺い道徳の授業を拝見してきました。今回は中学3年生の道徳「二人の弟子」という教材を使っての授業です。この「二人の弟子」という教材文は話が長く、さらには内容項目として「よりよく生きる喜び」というものでしたので、正直に言ってかなり難しい授業展開だと思いました。この内容項目というのは、学校の先生方はご存じですね。一般の方には少しわかりづらいので解説します。この内容項目とは、道徳科の学習指導要領に示されている道徳的価値を分かりやすく文章で示したものです。小学校低学年では19項目、中学年で20項目、高学年と中学校では22項目が示されています。具体的には「親切・思いやり」「正直・誠実」「友情・信頼」というようなものから「家族愛」「郷土愛」「生命の尊さ」という内容項目まであり、今の学習指導要領(平成29年度告示)から追加されたのが22番目の「よりよく生きる喜び」なのです。ちなみに学校の先生でも勘違いしている方がいらっしゃるので付け加えておきますが、この「親切・思いやり」とか「友情・信頼」というものそのものを内容項目と思っていらっしゃる方がいます。正確には、内容項目とは道徳的価値をより分かりやすく平易な言葉で示したものということで、学習指導要領では以下のように□枠に示された文章それ自体を内容項目と呼び、それをキーワードとして示したのがタイトルのようにして一番上に書かれている「10 友情・信頼」というものなのです。10 友情,信頼〔第1学年及び第2学年〕友達と仲よくし,助け合うこと。〔第3学年及び第4学年〕友達と互いに理解し,信頼し,助け合うこと。〔第5学年及び第6学年〕友達と互いに信頼し,学び合って友情を深め,異性についても理解しながら,人間関係を築いていくこと。(中学校)[友情,信頼] 友情の尊さを理解して心から信頼できる友達をもち,互いに励まし合い,高 め合うとともに,異性についての理解を深め,悩みや葛藤も経験しながら人間 関係を深めていくこと。このような形になったのは、現行の学習指導要領からであり、それ以前の学習指導要領(平成20年度告示)では、文章だけでした。キーワードのようなものはなかったのです。今の形になって、キーワードそのものを内容項目と考え、そのキーワードから思いつく道徳的価値を先生個人が思い思いにとらえることで、実は先生の道徳的価値観を伝達していることになってしまっているという指摘もあります。これについては、次期学習指導要領で何かしらの改訂がなされることを期待します。さて、そして中学3年生の「よりよく生きる喜び」の内容項目にはこのように書かれています。22 よりよく生きる喜び人間には自らの弱さや醜さを克服する強さや気高く生きようとする心があることを理解し,人間として生きることに喜びを見いだすこと。(小学校)[よりよく生きる喜び] 〔第5学年及び第6学年〕 よりよく生きようとする人間の強さや気高さを理解し,人間として生きる喜びを感じること。 この内容項目を見ただけで、難しそうだなあと思いますよね。しかもこの「よりよく生きる喜び」の中には、友情も信頼も、優しさも生命尊重も、そしてお互いを理解し受け入れる寛容な心もすべて含まれると言っていいでしょう。つまり道徳的価値の「てんこ盛り」なのです。てんこ盛りではなぜ難しいのかといえば、学校の先生方が道徳の授業をやる時には、一つの内容項目を中心にして話を構成するからです。「今日はどういう道徳的価値についてみんなで話し合うかな」と授業構想をし、教科書を見て一つの内容項目に決めます。しかし授業を進めるうちに、児童・生徒からは別の道徳的価値(内容項目)についての話が出てきて、「今日は何をおさえるんだっけ?」となってしまい、最終的にはよくわからないまま、先生自身の価値観を押し付けてしまうことになりかねないのです。実は現行の学習指導要領では、一つの内容項目に絞らなければならないとは書いていません。しかし従来の道徳の授業で多くの実践家の方は「1授業1内容項目」としてやっておられる方が多かったと言えます。すでに述べたように、授業展開が曖昧になってしまうからです。さて、今回の授業はどうであったか・・・。それは次回に・・。

2025年10月01日

-

生成AIがすごい

最近では、生成AIを使ってお仕事をなさる方も多いでしょう。生成AIとは生成的人工知能(generative artificial intelligence)のことで、ChatGPTのような文字を打ち込むと会話のように返してくれるものから、要望を出せば映像や動画、音声までも作ってくれるので「生成」というのですね。この開発にはOpenAI社が有名です。生成AIの原理は、膨大な量の資料を事前に学習させた高性能PCが、次にどのような単語が適切かを予想して発出する構成システムで、言うなれば「次単語発生機」なわけです。例えば、「おなかが」という単語の次には「減った」とか「すいた」「いっぱい」「痛い」などたくさんの可能性がある単語を、前後の意味合いや総合的に構成して確立の高い順に紡ぎだしているわけです。言ってしまうと簡単なようですが、これにはとてつもない情報量とその組み合わせを学習して出来上がっているのですね。そのため注意喚起がなされているのは、この学習している情報の出所が不透明であり、著作権の問題や情報の信ぴょう性が問われているわけです。使い方にはやはり人間の確認が必要ですね。そこで今回は小次郎の姿を生成AIに描いてもらいました。まずはMicrosoft社のCopilotというものと、Google社のGeminiというものを比較してみました。最初のプロンプトとしては「白い小さなトイプードルを写真のようにリアルに描いて」と打ち込みました。次々と修正を打ち込んで変化させます。Microsoft社のCopilotGoogle社のGeminiどちらも味のある映像をつくってくれましたが、ちょっと小次郎とは違うんですよね。リアルな小次郎はこちら・・・まあ使い方ですし、好みの問題ですかね・・・。それにしても生成AIってすごい!

2025年09月29日

-

うろこ雲、さば雲、いわし雲、ひつじ雲

ここのところぐっと涼しくなりました。私は朝晩、布団をかけて寝ているくらいです。小次郎も寒がりなので、すでに薄いかけ布団を使っています。そんな中、先日、テレビの天気予報で気象予報士の方が「ついに秋のうろこ雲が見られしたね」と言っておられました。加えて「このうろこ雲というのはいわし雲ともいわれます」ですって。違いが判りますか?うろこ雲というのは気象用語で言うと巻積雲といって上空5000mから13000mくらいに発生する魚のうろこのような形をした雲です。(うろこ雲)いわし雲は分類でいえば同じ巻積雲でいわしの群れのような雲のことです。どちらも氷のごく小さな粒なので光を通過あるいは反射して影ができにくいのできれいな白い雲に見えます。(いわし雲)私の判断ではいわし雲の方が少し細長く、まさにいわしの群れように見える雲であり、うろこ雲は魚のうろこのようにポコポコ一つ一つ丸い形をしていると思っています。さば雲とはあまり聞かないかもしれませんが、これも巻積雲で形状としてはうろこ雲といわし雲の中間くらいで、それこそサバの背中の模様のように見えます。(さば雲)ひつじ雲はこれらの巻積雲よりも低い位置に発生する高積雲と呼ばれるもの。高積雲は上空2000mから7000mくらいの中層雲なのでほとんどが水の粒。だから小さな氷の粒よりも影ができやすいのでややグレー系に見えます。写真ではきれいな白色に見えますが・・・。うろこ雲やいわし雲との見分け方としては、ひつじ雲の方がやや大きな塊ですかね。(ひつじ雲)昔の人はこの巻積雲から高積雲に変わる様子が見られると雨が近づいてくると予想していました。なぜなら次にやってくる雲は積乱雲といって上空2000m以下で発生することが多く、比較的粒の大きな水粒なのでほとんど日を通さないため黒い雲のイメージですね。写真は遠くからその大きさを捉えているので白いですが、雲の下は真っ暗です・・・。(積乱雲)昔の人が予想した通り、雲は上空から水蒸気の量によって低層域に発生し、ついには雨を降らせる状態になっていくことがわかっています。今はAI技術の発展によって、コンピュータが自動解析し雲が次にどのように変化するか、およそ8割以上の確率で正確にわかります。年間を通してみれば天気予報は8割以上の確率で当たっているのです。ちなみにもっと上の方にあるすじ雲と呼ばれるものもあります。これは分類でいえば巻雲というもので、上空6000m以上のところからできます。(すじ雲)ちょうどほうきではいたような筋状の雲です。この雲が見られるときは天気がいいのです。今度、空を見てみてくださいね。

2025年09月27日

-

勉強と学習と学び

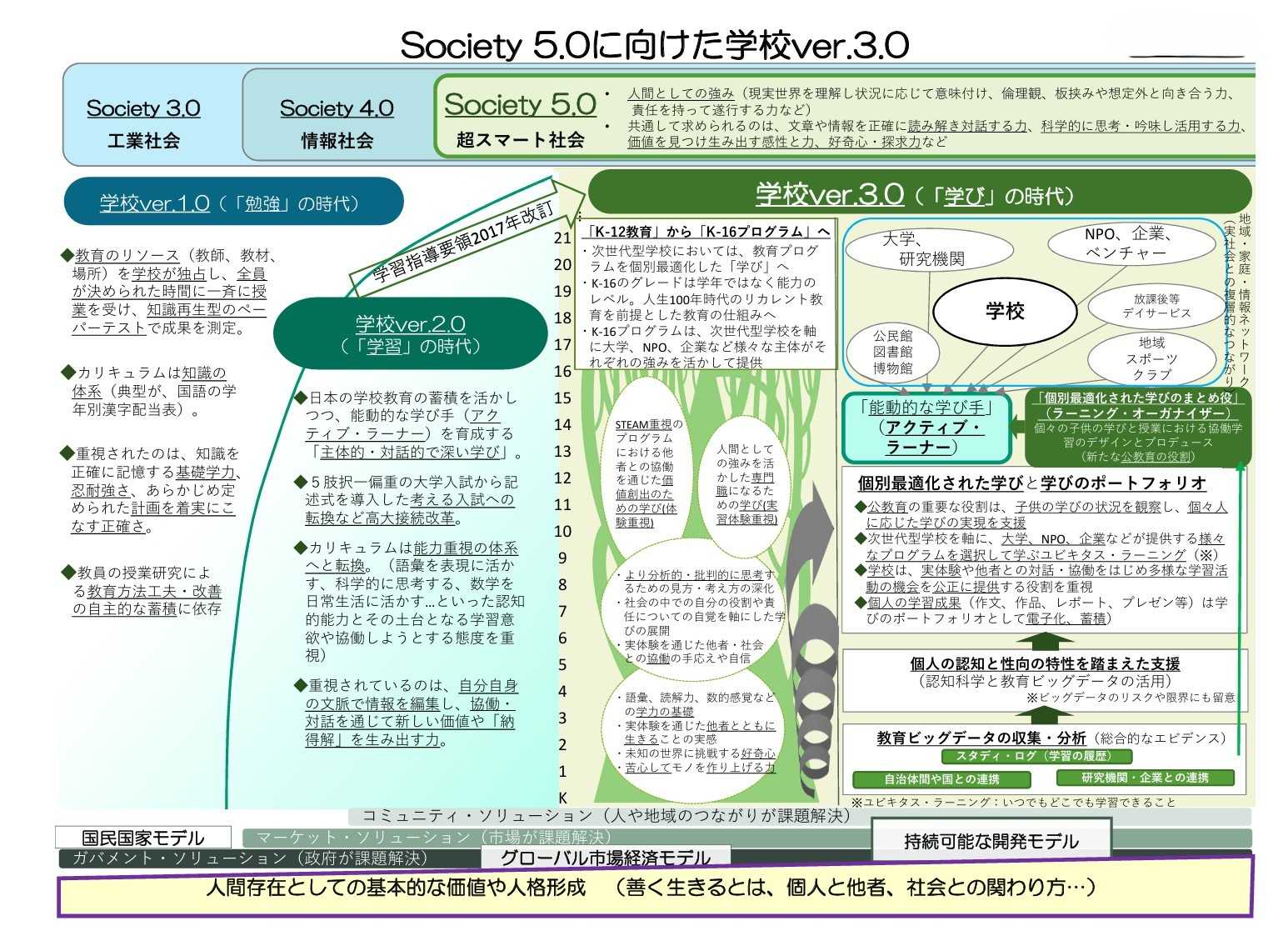

タイトルを見て「いやいや、どうでもいいでしょ?」と思いましたね。確かに、普段の生活でこの3つの言葉を使い分ける必要はあまりありませんね。でも学校の先生や教育関係の方々はこの使い分けをしっかりと押さえておく必要があります。まず勉強という字は「勉め強いる」という字の成り立ちからも分かるように、嫌なことでも仕方なく行うという意味が強いですね。「そろそろ試験があるから勉強しないと・・・」とか「親に言われるから勉強するしかないよなぁ」なんて、どちらかというとイヤイヤやるイメージが強いですね。中国語で「勉強」と書くと「無理強いする、強制する」という意味だそうですよ。学習は、「学び習う」ですから、形式的・体系的に知識やスキルを習得することを示します。学ぶべき内容について繰り返し習うという行為ですね。かなり第三者から教えてもらうイメージがつきまといます。一方で学びとは、自発的に知りたい・分かりたいという気持ちが出ていて好奇心や興味をもって探求していくイメージです。文部科学省は「Society5.0に向けた学校Ver.3.0」という発信をしています。過去の時代は勉強の時代(Ver.1.0)現在は学習の時代(Ver.2.0)そしてこれからは学びの時代(Ver.3.0)と変遷していくというのです。ここには高性能PCや生成AIの登場で教育DXが進むと考えられています。でもね、私はことあるごとに申し上げますが、人間の脳の処理速度や対応力からして、やはり人間は動物であり、コンピュータではないことを自覚しないといけないと思うのです。時には勉強も必要ですし、学習はおそらく学びの原点なんです。自分から学ぶには、まず人のまねをするところからといわれます。人に教えてもらって気が付くことが多いのです。言葉はしっかり使い分けますけど、だから最新技術や先端計画だけが素晴らしいんだと鵜吞みにするのは危険だと思っています。

2025年09月25日

-

学習する組織としての学校

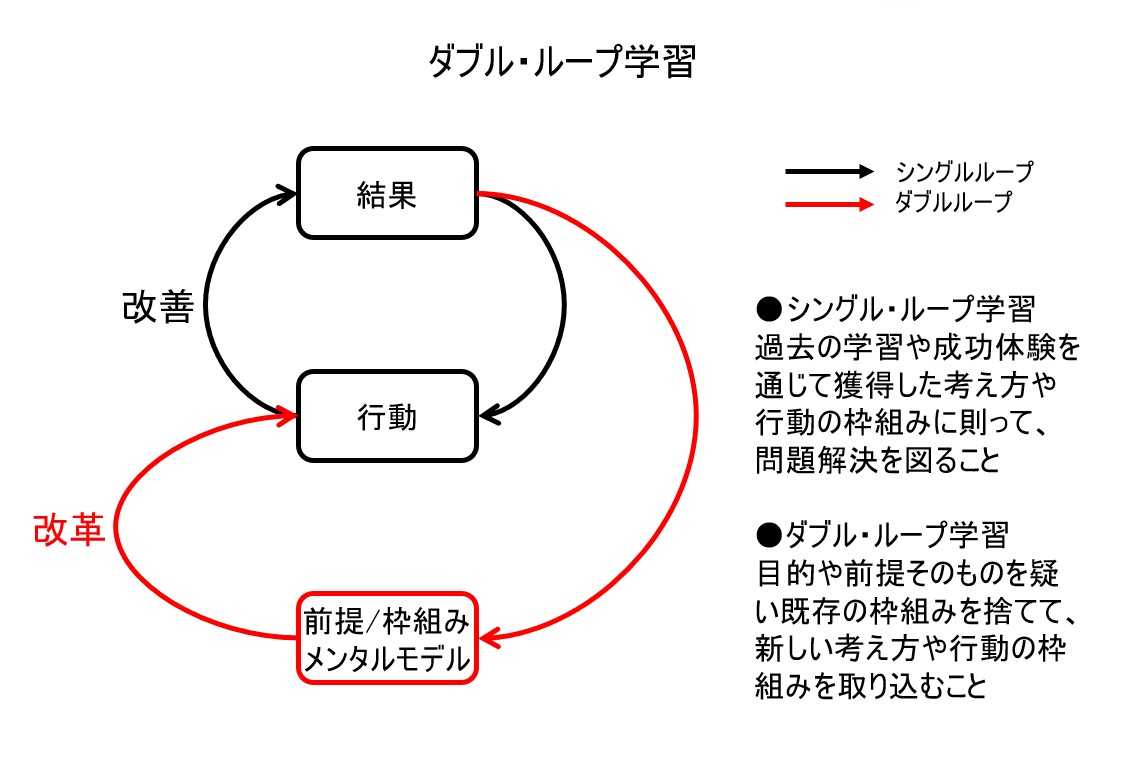

学習とはどういう意味か考えたことがありますか。「そりゃ簡単だよ、勉強するってことでしょ」と言われそうです。では勉強とは?「ん~、学ぶことじゃないの?」と、何だかどんどんと不安になってきますね。ちょっと難しい言い方をすると「学習とは、期待した効果と行為した結果の不一致を発見し修正するプロセス」となります。「どういう意味?」って感じですね。もう少し具体的に言えば、こうなりたいと思って行動したのに、うまくいかなかったとき、どうしてうまくいかなかったのか原因を探り、そこを改善して、より期待する結果に近づけるそれまでの過程を学習というのですね。この学習には「シングルループ学習」と「ダブルループ学習」があります。「シングルループ学習」とは、どうすれば問題解決ができるか、目的を達成できるかを考えたとき、既存の経験や知識を基に、その結果に直接的に関係する原因となる問題を取り除くことで解決する学習方法です。例えば飛行機が着陸しようとしたときに車輪が出なかった、とりあえず軟着陸したが、後で原因を調べたら車輪を出す装置が故障していたことが分かった、前にも同じことがあったのでその装置を新しいものに取り換えて対応した。このように過去の経験から原因を探り、問題を解決する一連の過程をシングルループ学習と言います。一方で「ダブルループ学習」とは、自分たちの先入観や態度を問い、実践や計画を遂行する際に、自分たちがどのように物事を認識しているか、またどのように思考しているかを反省して修正する過程を言います。先ほどの飛行機の例でいえば、そもそもなぜ車輪を出す装置が故障していたのか、どうして事前チェックで気づかなかったのか、それは毎日の事前チェックが甘く自分たちの怠慢が原因ではなかったのか、あるいはチェック体制が組織的ではなく個人に頼るものだったり、思い込みのような人為的ミスの重なりだったりしたのではないか、というように既存の枠組みにとらわれず、問題となるものの原因の裏にある自分たちの姿勢にまで修正を求める学習を言います。ここでこれを学校現場に当てはめてみましょう。学校は多くの先生をはじめ、いろいろな立場の人の寄せ集めによる組織です。よくチーム学校ともいわれますが、このチームがチームとしての機能を果たすには、それぞれが結果につながる原因だけにとらわれず、その背景にまで目を向け、得られた気づきや教訓を組織全体の学びとして次の実践に生かすことが大事ですね。そしてそこにはダブルループ学習の姿勢が重要です。どうでしょうか、ご自身の学校の体制や意識を一度振り返ってみませんか。ところで、勉強と学習と学びってどう違うのでしょうかね・・・。

2025年09月23日

-

小次郎が無事に帰ってきました

先日、小次郎は右手付け根にあるイボ摘出手術を受けてきました。全身麻酔での手術は、事前にその負荷に耐えられるかどうかの検査入院をし、とりあえずOKでしたので、いざ手術へ・・・。前日の0時から飲食禁止の指示があり「つらいだろうなあ」と思いましたが、小次郎はいつものおなか壊しを発症、プレッシャーからなのか・・・。結局自発的に前日から何も飲まず何も食べずに入院となりました。獣医さんは以前から診てもらっている方なので信頼してお任せしたわけですが、直前に同意書をかかされました。獣医さん曰く「全身麻酔での手術は、何があるかわかりません。今まで私の経験では最悪の場合はありませんでしたが、万が一のことがあればすぐに連絡します」とのこと・・・さすがにそう言われると心臓がドキドキしました。でも心配は杞憂に終わり、無事帰ってくることができました。本当にホッとしました。1週間後に抜糸です。傷を見ると痛々しいのですが、本人はいたって元気で何もなかったかのように過ごしています。まずは無事に終わったことを感謝しています。ありがとうございます。

2025年09月21日

-

「お」と「ぬ」

タイトルだけではなんだかわからないですよね。これは間違えて使うことの多い日本語のたった一文字です。「気の置(お)けない仲間」と「気の抜(ぬ)けない仲間」。これは全く反対の意味を表しますね。「気の置けない仲間」とは、気を置く必要がないという意味であり、つまり相手に気配りや遠慮をしなくてもよい仲間だという意味で使います。だから気心知れた仲の良い関係ということですね。一方、「気の抜けない仲間」とは、いつも気を張って対応しなくてはならないので気を抜く暇がないという意味ですから、仲間というよりはライバルだとか、ちょっと緊張状態にあるような人との関係を表します。「お」と「ぬ」のたった一文字なんですけど、まったく正反対の意味になってしまいますね。この誤用は、毎年行っている文化庁の「国語に関する世論調査」でもいつも上位に入る言葉です。間違って使っている言葉は、ほかにどんなものがありますかね?

2025年09月19日

-

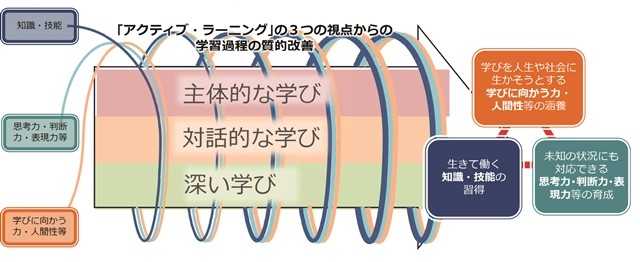

「主体的・対話的で深い学び」と「個別最適な学び」の関係

主体的・対話的で深い学びの話や、個別最適な学びと協働的な学びについては、このブログでも何度か話してきました。しかし、「この関係ってどうなっているの?」というところが明確ではありませんでしたね。今日はそこについて私の見解を述べます。そもそも、現行の学習指導要領が告示された平成29年度(2017年)には「主体的・対話的で深い学び」がそれまでの学習指導要領から一層重視され重点化されました。それまで使われていた「アクティブラーニング」という言葉からとってかわったように見受けられます。文部科学省は、主体的・対話的で深い学びをするための手段としてアクティブラーニングがあると説明しました。ここはちょっと首をかしげるところではありますけれど、要するに「主体的・対話的で深い学び」が重要だということは分かります。しかしこれは、今までやってきた全体での授業(集団学習)、すなわち一斉授業の中で培われてきた個々人の主体性や他者との対話から生まれる社会性や協調性、そしてそこから一層つながり深まる学びが本来の趣旨だと思うのです。ところが、令和3年(2021年)の中央教育審議会から受けた答申で、あたかも「個別最適な学びと協働的な学び」が「主体的・対話的で深い学び」を上書きしたように伝わってしまった、あるいは極端に言えば「これからは個別最適な学びと協働的な学びをしていればいいんだ」と勘違いされるような押し出し方をしたところが最もよくなかった点でしょう。これで一気に訳が分からなくなったのです。ここで結論!あくまでも「主体的・対話的で深い学び」をするにあたって「個別最適な学びと協働的な学び」も一つの方法として取り込んでいくということです。一斉授業を廃止したわけではありません。いやむしろ集団学習だからこそ「本来の対話力」が身につくのです。共同で物事を進めるときには対立があります。そこにはお互いを尊重しつつも、一つの目標に向かって対話を重ね、落としどころを探るわけです。いつでもどんなときでも自分と意見の合う人だけで過ごすことはできません。だから対話の力で理解し合うわけです。個人個人の学習や自分の意見を同じくする人との協働だけでは、本来の対話力は身につかないのです。もちろん、個別最適な学びや協働的な学びを否定しているわけではありません。何事もそうですが、バランスなのです。二項対立で「どっちがいいか」ではないということです。もう一度言います。主体的・対話的で深い学びが次期学習指導要領でもベースになります。そこに個別最適な学びや協働的な学びを使いながら、誰一人取り残されない教育を進めていきましょう、というわけなのです。

2025年09月17日

-

お話で全てを伝えるって難しい

先日、ある中学校からお呼びがかかり研修会に行ってまいりました。そこでは「学びのユニバーサルデザイン」についてお話をしたのです。研修会の前に校長先生とお話した際、そこの自治体では「well-being」が今後学校現場で考えていく命題だとおっしゃっていました。Well-beingについては、このブログでもすでにお話したことですが、この言葉の分かりにくさが、なかなか現場の先生方には今一つ「ストンっ」と落ちずに苦労されています。ですから、研修会の最後には「well-beingとは、つまり主体的であることという意味ですよね」とお話しして終わってしまったのです。今思えば、先生方は「キョトン!」としていらっしゃったと思います。それもそのはず、well-beingという言葉は一般的に「幸福」「幸福感」と訳されていますからね。WHO(世界保健機関)でも、身体的、精神的、社会的に持続的でより良い状態にあることと表現されています。でもよく考えてみてください。身体も心も健康で、かつ社会的というのは経済的に豊かであるとか戦争がなく平和で安全であるとか、そういった意味であるとするならば確かに「幸せ」かもしれません。ですから幸福と一言で言っても通じなくはないけれど、「じゃあ、どうすればそういう状態になれるの?」と思ってしまいます。つまり具体的にどうすればいいのかということが語られないと、言葉だけが上滑りしていて、それこそ学校では何をすればいいの、家庭では何をすればいいのと困惑するわけですね。武蔵野大学教授の前野隆司氏はwell-beingの心的4つの重要な因子として次のものを上げています。①自己実現と成長(やってみよう因子)②つながりと感謝(ありがとう因子)③前向きと楽観(なんとかなる因子)④独立と自分らしさ(ありのまま因子)これら一つ一つを見ていくと、それはみな人生の生きがいといえるのではないでしょうか。自己実現できて成長することは人としての生きがいであり、他者に感謝しながら前向きに楽観的に生きられればそれは人生楽しい生きがいをつかんだと言えるし、自分らしく生きることこそ生きがいを感じられると思います。そしてそのことを実現させるためには、生きることに主体的であるということなのです。主体の反対は依存。人に頼って、人の言うなりになって、人の顔色を窺って、心のなかではモヤモヤしながらも何とか毎日過ごしている。これはもはやwell-beingではないですね。だから私は「well-beingとは人生に主体的であること」といったのです。言葉が足りませんでした。ごめんなさい。もっと伝わりやすいように考えていきます。

2025年09月15日

-

小次郎が緊急手術!!

先日トリミングから帰ってきたら、カットしてくれた方から「小次郎ちゃんの右手付け根にイボがありますけど気づいていましたか?」と言われたのです。「何のことやら?」と思って触ってみると、結構大きなふくらみがあるではありませんか。「全然、気づかなかった・・・」奥さんとともに驚きました。慌てて病院へ行って診察を受けると、「腫瘍ですね、かなり大きくなっていますが、いつ頃からですか?」と聞かれ、絶句しました・・・。「精密検査をしてみないとわかりませんが、悪性の場合は早急に手術しましょう。良性であっても、いずれ大きくなる可能性があるので、手術できる年齢のうちにやっておいた方がいいですよ」と言われたのです。頭が真っ白になりました・・・。小次郎は11歳。心臓もやや肥大気味で、かかりつけの獣医さんからは「様子見ですね」とは言われていたのです。すぐに精密検査を依頼しました。そしてつい先日、その結果が届き「良性」とのことで、とりあえず一安心。しかし、この先いつ悪性に変わるかわからないし、手術するなら早い方がいいと言われ、手術をする決断をしたのです。と決めたのですがその前に、なんと、手術に耐えられるかどうかの検査入院をする必要があるというのです。小次郎は、夜を一人で過ごしたことがありません。旅行にだってどこにだって連れて行っていて、毎晩私の枕もとで寝ているのです。獣医さんと相談の上、朝早くからの入院で日帰りということで対応してくれるようで、これも安心しました。その日が近づいています。心配です・・・。でも一番ショックなのは、そんな大きなイボがあるなんて気づいてあげられなかったことです。飼い主失格ですね・・・。また、お知らせします・・・。

2025年09月13日

-

自己肯定感が低い

日本人は自己肯定感が低いとよく言われますし、様々なアンケートなどからデータとしても示されることがあります。では、なぜ自己肯定感が低いのでしょうか。きっといろいろな要因が考えられるのだろうと思いますが、逆に考えたとき、すなわち自己肯定感が高い人はどうして高いのかを探る方が早いような気がします。その一つには、自己肯定感が高い人は早い段階から「自立している」と言えると思うのです。以前にもこのブログで書きました。自立とは、他者に頼らず自分の力で物事を進めることであり、例えば経済的自立とか社会的自立といった言い方をしますね。つまり簡単に言えば、自立とは人としての在り方とか姿勢を表す「状態」を示していると言えます。ちなみにこの状態に近づくためには、自分の内面を磨き、他者に惑わされることなく自分を律することができる自律が必要です。自律は、自立するための方法ややり方という「手段」なわけです。自立と自律は、両者がそろって初めて意味があるのです。言うなれば自立するために自律するわけです。さて自己肯定感が高い人は、その自立という「姿勢の状態」ができているのでしょうか。ここで言う自立は狭い意味で「自分の発言や行動に責任をもつこと」としましょう。具体的に例を挙げましょう。海外での仕事で活躍したいと思ったとします。そのためには海外に行かなくてはなりません。では海外留学をまずしようと思います。だから自分で海外留学先を探して入学願書を取り寄せ受験し合格するのです。それには英語の勉強をしなくてはならない、一人ではできないなら塾に行くとか英語の先生に自分から教えてもらいに行く必要があります。こんな風に自分で計画を立て自分から行動し「誰々に言われたから・・・」というような言い訳をせず、実行に移す力が必要ですね。これがすなわち「自分の発言や行動に責任をもつ自立」だと思うのです。そう考えれば、それだけ実行力や行動力があるなら、そして実際に実行した結果として海外で活躍できたのなら、それはそれは自己肯定感が高くなりますよね。自分に自信がもてますからね。どうでしょうか、お子さんにあるいは学校の児童・生徒さんに自立をさせる取り組みをしませんか

2025年09月11日

-

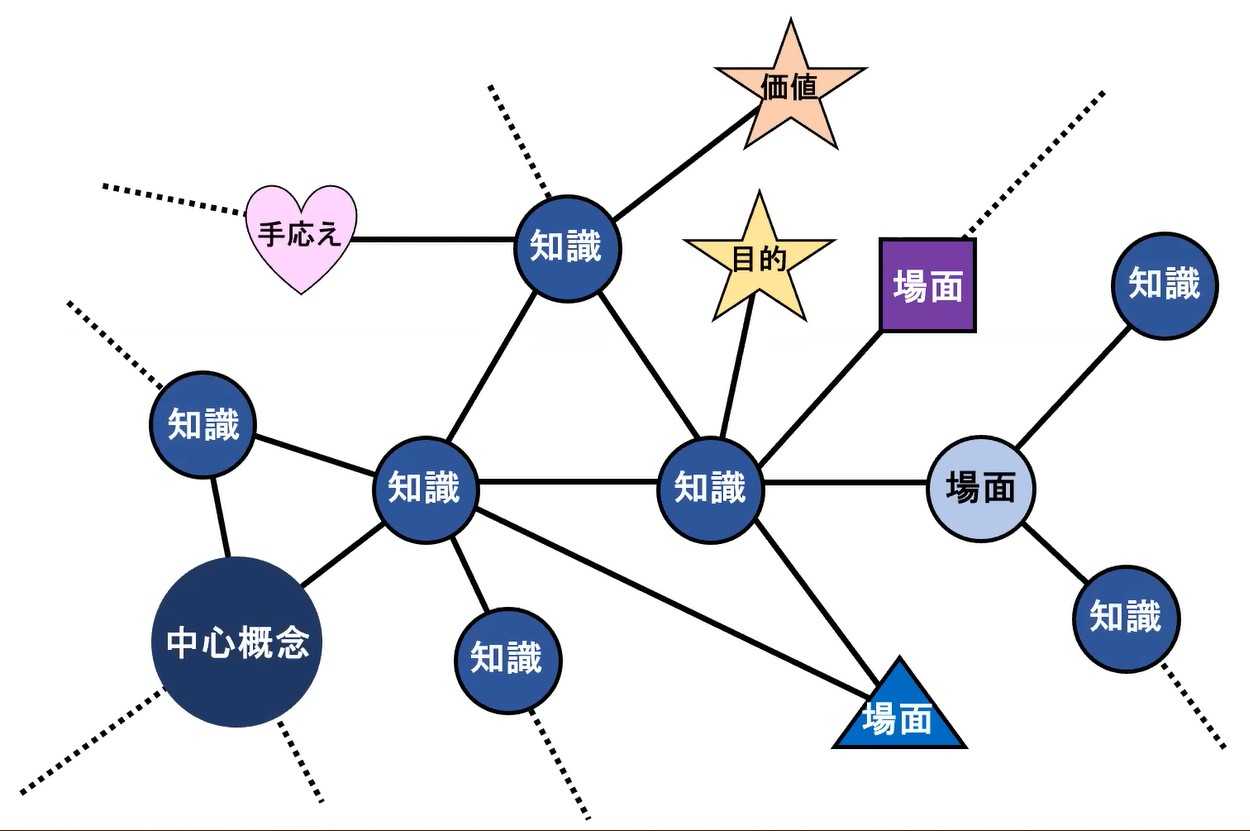

第8回KIS勉強会では伝わらなかったこと

どんな研究会や研修会に行っても、私は後に必ず振り返りをします。「今日の自分の話はうまく伝わっただろうか」と。言い回しや具体例など、後になってみると「こういえばよかったのかな」などと反省することしきりです。先日の第8回KIS勉強会でも「主体的・対話的で深い学び」についてお話したのですが、主体的ということについては細かくお話をしたつもりだったのです。しかし対話的で深い学びについてはあまり詳しく触れなかったかもしれません。対話的というのは、他者と一つの課題について自分の考えを伝えあうといった感じでしょうか。勘違いしたくないのは、対話とは他者だけとは限りません。自分との対話や対象物(教材など)との対話もあるわけです。そこには必ず自分が述べればそれについて他者が何かしら意見を言います。自分が批判的に問い返すことだってあります。するとその意見を聞いて「なるほど、そういう考え方もあるな」と自分は思い、頭に浮かんだ新たな考えを述べます。するとまた別の他者がそれについて意見を言う・・・。この繰り返しの中で、それぞれが頭の中で次から次へとつなぎ合わせて新たな思考を巡らせるのです。これを「知のネットワーク化」と言います。一つ一つの知識が結びつくことによって、一段上の階層の知識になる。つまり深い学びとは、こういった対話の重ねから「知識・技能を繋ぐ(関連付ける)」ことと言えると思うのです。このつなぎ関連付けられた知識というのは、結びついているので忘れにくい、そして別の場面でも「なるほど、あの時と一緒だ!」というふうに一般化して活用できる知識として保持されるのですね。さて、主体的・対話的で深い学びとはこうして作られていくのでしょう。その時に必要なことは「書いたり話したりするアウトプット」であり、「教師の指導性の発揮」が重要です。これがすなわち勉強会でお話した「この学びは自分たちのものだ」と子ども自身に思わせる教師の仕掛けなのです。伝わったでしょうか。またまた伝え方を反省します・・・。

2025年09月09日

-

またまた気になる記事を見つけました

近年台頭しているAIが最も得意とするのはリサーチや資料作成です。これまではそのような仕事を通して、若手が業務に必要な知識を身につけスキルアップをしてきました。これを一般的にはOJT(On the Job Training)と呼んでいます。しかしこの基本的な仕事をAIに奪われ、若手がキャリアを積む場がなくなっているという現状があります。これについて国立情報学研究所の新井紀子先生がこんな話を語っています。「激しい国際競争の中で、日本企業も業務効率化に向け仕事はAIに任せるようになり、これからはOJTで若手社員を育てることは難しくなっていくでしょう。ただAIがどんなに進化しても、AIが出力した文書を正確に読み、理解する能力は人間には不可欠です。AIの回答が本当に正しいのかどうかを判断するには、人間側にも正確で広範な知識が必要になるのです」と。確か今から10年以上前の2011年に、アメリカのキャシーデビッドソンという方が「今年小学校に入学した子どもの65%は、大学卒業時には今の世の中に存在しない職業に就くだろう」といいました。つまり多くの職業がAIにとって代わり、人の仕事は様変わりしていると予想したわけです。学校現場においても「若手育成」は喫緊の課題です。そこにOJTが成り立たなくなっている現状は確かに感じます。昔の教育現場では、成績処理は方眼紙に子どもの名前と成績を手作業で記入してグラフを作っていました。授業で図や写真を示すのはOHP。OHPとは透明シートに手書きしたものを拡大して写す道具です。小テストはすべて手作り。印刷機が充実していなかった時代は「ガリ版」で印刷していたのです。今やそれらはAIがすべてやってくれます。とても便利になりました。ですが、職場での地道なそのトレーニングが、仕事の理解につながりスキルとして身についたのだといえます。これからそのOJTがあまり使われなくなるとするなら、変わって必要なのはOJLでしょう。OJL(On the Job Learning)は、仕事を通じた学習という意味です。自分で課題を見つけ解決し、創意工夫を通して学ぶことです。OJTが計画的な訓練とするなら、OJLは自分から学ぶという姿勢がメインです。その時に必要なのは、やはり基礎学力であり、文章の行間から読み取れる真の読解力なのです。これがAIと共存しAIを使う側になる方法の一つだと思うのです。

2025年09月07日

-

気になる記事を見つけました

「思春期の不適切なオンラインゲームが心の不調に影響」とあります。国立精神・神経医療研究センターと東京都医学総合研究所の研究チームが発表したものです。この記事によると「ゲームを中断するとイライラする」「プレー時間を減らせない」「いやな気分の時にプレーする」「学業や人間関係に支障をきたす」「のめり込みを隠すためにうそをつく」といった不適切利用が抑うつ症やメンタルヘルスの不調につながるというのです。この調査のすごいところは、3000人以上の対象者で10歳の時から16歳までを追跡調査し、12歳の時の不注意や落ち着きのなさ、14歳時点でのオンラインゲームの不適切利用を、16歳時点での抑うつ、不安、精神症、幸福度低下という4つのメンタルヘルス状態を国際的な指標に基づいて経年評価したところです。その結果、オンラインゲームの不適切利用は2年後のメンタルヘルスの悪化につながることが確認されたとか。また不適切利用がみられた子どもは、そうでない子どもに比べて抑うつ、不安、精神症、幸福度の低下が大きく、その危険度は2倍近くになっているというのです。そして12歳時点で注意欠陥・多動の傾向があり、16歳時点でメンタルヘルスの不調がみられた人の3割近くがオンラインゲームの不適切利用を経験していたというのです。この研究では、オンラインゲームとしていますが、昼夜を問わず利用にのめり込むという点では、YouTube利用やSNS利用等も例外ではありません。人が好んで意図的にゲームをしているように見えて、実はゲームやYouTubeに(AIに)利用され使われているのです。人間固有の考えたり判断したりする行為を知らず知らずのうちに放棄しているのですね。恐ろしいことです。その恐ろしさに気づかないことはもっと恐ろしいことです。ご家庭での利用状況を確かめてみてください。何とか食い止めなければ・・・。

2025年09月05日

-

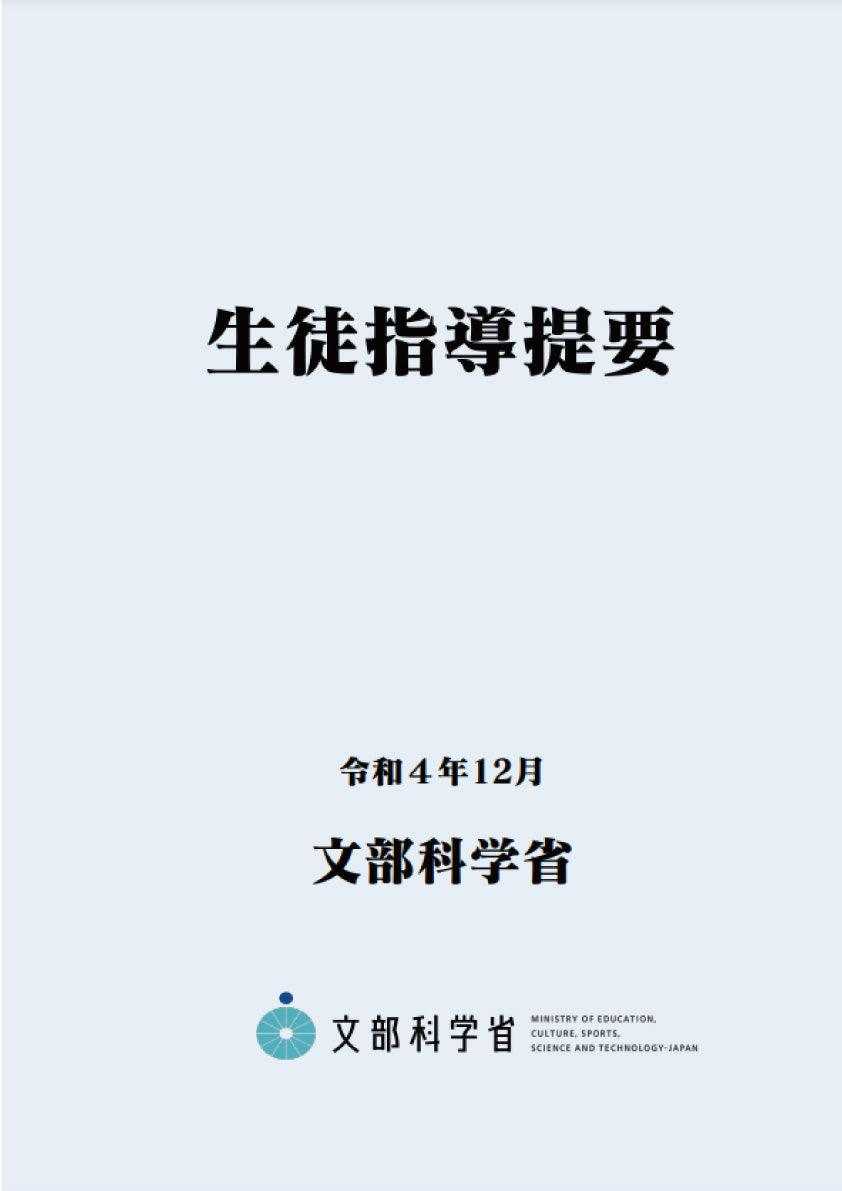

夏季集中研修会でのお話

先日、夏の3日間集中研修講義を実施したとお話しました。テーマは「児童・生徒理解」です。子どもたちを理解し支援するにはどうしたらいいのかということを、日頃から一生懸命に悩み取り組んでいる先生方を主に対象とした研修講義です。もちろん「児童・生徒理解」はとても重要ではあるものの、そう簡単にはいかないのがこの問題です。文部科学省はこのことを改善・解決するための方法として「生徒指導」と呼んで指南書なるものを作っています。それを「生徒指導提要」といいます。保護者の方は聞いたことがありますか。インターネットで検索してみてください。デジタル版があるのですが、紙の冊子でも作っています(1000円くらい)。およそ300ページにわたる内容ですので、よほどのことがない限り読もうとは思わないですよね。でも読んでみると意外とよくできているのです。特に、そもそも生徒指導とはなんぞや、問題が起こったらどうやって解決するのか、どんなことに注意して生徒指導をしたらいいのか・・・など。例えば不登校の問題、いじめの問題、児童虐待の問題、インターネットや携帯電話に関する問題、性に関する問題など10項目を挙げ具体的に示しています。今回の夏の講義では、特に不登校の問題を取り上げ皆さんで議論しました。近年、小中高校では不登校の問題が喫緊の課題であり、単に原因を探るだけでなく、お子さんの社会的自立に向けてどのような支援が必要かを考えることが重要です。保護者の方々も生徒指導提要をぜひご覧いただければと思います。不登校になるお子さんの背景は様々で、それさえ取り除けば学校へ行けるという単純な問題ではありません。それだけに先生や保護者の方々は悩みますし、一番悩み苦しんでいるのは当の本人ですよね。いよいよ2学期が始まりました。この研修が生きて使えますように・・・。

2025年09月03日

-

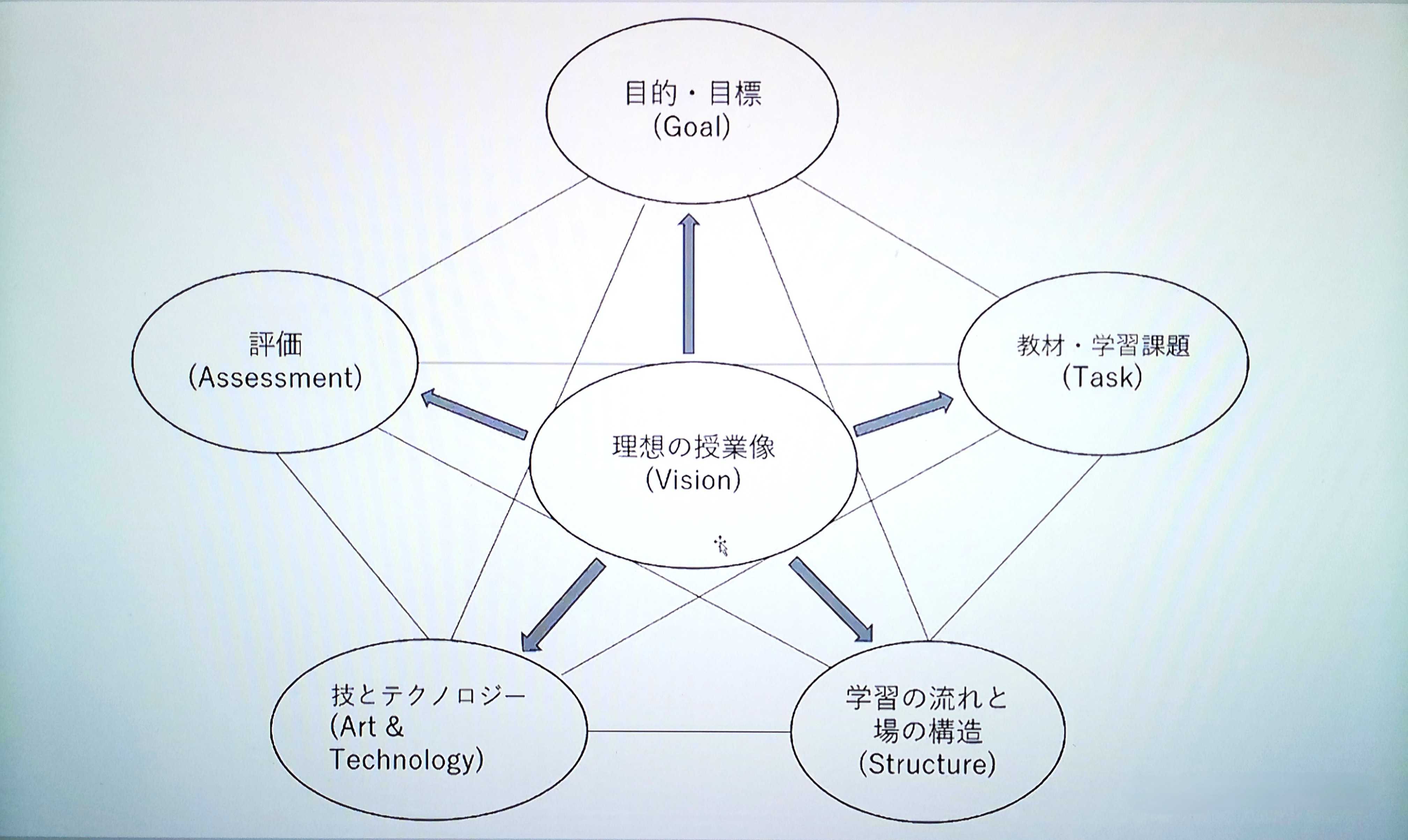

第8回KIS勉強会では話せなかったこと

勉強会では、「主体的・対話的で深い学びとは」と題してお話をしました。特に主体的とはどういうことなのか、これには段階があり、とても低次な主体性から高次な主体性へとだんだんと変わっていくということ、またそこには行きつ戻りつや同時並行的なグラデーションがあるということまでお話をしました。この主体的・対話的で深い学びとは、今話題のデジタル学習基盤が大きな影響を与えています。デジタル学習基盤とは、一人一台端末はもちろんのこと、ネットワーク環境やデジタル教科書・教材、ICT機器等、教育データや情報セキュリティまでの一連の構成をそう呼びます。これらを使って効率的に各教科を学んだり、教科横断的な探求的な学習をしたりしていくことで学びの広がりと深まりを「自分のものにする」営みが重要だというわけです。ともすると、各教科の学習を短縮して、その分総合的な学習の時間に割り振り「探求学習」をたくさんやることが良いのだという、やや単純に考えがちなところは要注意です。探求学習とは、単に与えられた教材等から自分で課題を見つけ調査し分析してまとめるという一連の活動をそう呼ぶのだとするとちょっと物足りませんね。やはり重要なことは、課題を見つける段階において、それが自分の人生やライフスタイルに沿って「これがやりたい」と本気で思えるのかどうかです。なんとなく与えられた時間内で、課題をとりあえず見つけて、とりあえず調べて、とりあえずまとめるというのは「やらされ探求」ではないでしょうか。だから各教科の授業の中にだって「探求の時間」は潜んでいるし、その学びこそが個別最適な学びや協働的な学びといえるのです。言ってしまえば、各教科の学習がしっかり基礎基本として身についてこそ、探求的な学習の時間が充実するのです。その充実のためには、デジタル学習基盤がコンテンツとして活用されるのです。勉強会では、先生たちの授業を5つのポイントで振り返ってみましょうと言いましたが、重要なことは子どもたちの学習が、本当に「子どもたちのもの」になっているのかどうかというポイントで見直すことです。ここを強調したかったのです。

2025年09月01日

-

龍王峡に行ってきました

東武ワールドスクウェアから少し足を延ばして「龍王峡」というところに行ってきました。とても自然に囲まれた美しい渓谷で、滝の近くはとても涼しく感じました。小次郎もお疲れで、帰ってきたら「ぐったり・・」で寝てました。

2025年08月30日

-

東武ワールドスクウェアに行ってきました

小次郎と一緒に東武ワールドスクウェアに行ってきました。日光は涼しいかと思いきや、かなりの気温で小次郎も暑そうです東武ワールドスクウェアは日光鬼怒川温泉の近いところにあり世界各国の遺跡や建築物を再現したミニチュアパークです。

2025年08月28日

-

第8回KIS勉強会で話したこと

先日、第8回のKIS勉強会を開催しました。今回のテーマは「主体的・対話的で深い学びってそういうことなの?」というものでした。この言葉は、現在の学習指導要領にはもちろんのこと、かなり教育現場にも浸透しています。しかしこの言葉の意味をきちんと理解しているかと言われると、ちょっと首をかしげてしまう言葉なのです。なぜか?何となくわかるようでわかりにくい表現だからです。まず「主体的」とはどういうことを言うのか、「対話的」って話し合っていればいいのか、「深い学び」ってどうなっていれば深まっているのか、そうなんですよ、なんとなくわかるようでわからないのです。この言葉の始まりは、アクティブラーニングという言葉からです。つまり学校現場では、教師の一方的な話ばかりで子ども同士の活動が少ないのじゃないかと指摘されたのですね。でもこの指摘は大学の講義をイメージしていました。だから小中学校の先生からは「そんなこと今更・・・とっくにやってますよ」と反発が出たのです。保護者の方々も授業参観に行けば、自分が子供の頃よりも活発でPCを使って調べたり映像を見たりと、そんな様子をご覧になったことがあるでしょう。このアクティブラーニング、つまり活動的な学習を言い換えたのが「主体的・対話的で深い学び」というものでした。ただこの活動が、本当に主体的なのか、対話的なのか、深い学びと言えるのかの具体的な検証がないままに、なんとなくそうしているといった状態があるのです。このことを時に「活動あって学びなし」と言います。小中学校の先生方の中には、「じゃあ、子どもに任せて、自由に学習をさせればいいのではないか」と放任と勘違いしていることもあるのですね。アクティブラーニングというのは手法です。この手法を使って、あるいは他の手法も組み合わせて、主体的に、対話的に、深い学びを作っていきましょうと言いたかったわけなのですが・・・その本当の意味がうまく伝わっていないのですね。ここのところを勉強会ではお話しました。

2025年08月26日

-

雷が怖い

小次郎は雷が怖いのです。「ごろっ」っと聞こえただけで、しっぽが丸まりたれ目になって「雷です!!!」と言って一目散に駆け寄り抱っこをせがみます。抱っこをしてもブルブル震えて収まりません。雷が遠くに行ってしまうまで震えています。だからその対策として、小次郎がまだ気づかない小さな雷のうちに、彼の耳に私の指を突っ込んで、さらに「わぁーわぁー、きゃー、きゃー」といいながら雷の音を消しています。小次郎は耳に指を入れられても嫌がりません。聞こえにくいので首をかしげながら「なんか、ありましたか?」という表情です。でもさすがに近くに落ちるほどの「どぉっかーん!!」という雷だと空気が震えますから気づいます。すると「おおやっぱり雷だ!」となるわけです。近所のワンちゃん仲間に「昨日は雷で大変だったよねぇ」と言っても「うちの子は全然怖がらないんです」と返ってきます。皆さんは雷を怖がらないんですか?

2025年08月24日

-

オンライン講義は難しい・・・

夏季集中講座が終了しました。これはこの夏休み期間に集中して、3日間通しで行う講義です。オンラインでの講義なので、この暑い中わざわざ集まっていただくわけではないのですが、それでも朝8時半から17時近くまでパソコンにかじりつきですよね。講義に出席の皆さん、お疲れさまでした。とても皆さん熱心で、フレンドリーで、楽しい雰囲気にしていただいたこと心より感謝いたします。本来ならば、対面での講義が理想的ではあると思います。でもオンラインだからこそ、東京都の方はもちろんのこと、埼玉県、神奈川県、千葉県、群馬県、福島県、岩手県、宮城県、秋田県、青森県などなど・・。また大学院の方でも帰省先からの遠方参加が可能でした。私も、このオンライン講義はKIS勉強会では何度かやっていましたけれども、出席者58名はかなりの人数でしたので十分に対応できなかったところもありました。不手際でごめんなさい!!しかしこれでもかなり事前準備はしたのです。資料作成はもちろんですが、どのように映るのか、音声はうまく聞こえるのか、動画はうまく配信できるのか、資料共有は適切なのか、など開催直前まで別のPCでゲストとしてZOOMに入って映り具合や聞こえ具合を確認したつもりです。それでも反省点がありますねえ。早口なんですよね、私。それに、乗ってくると身振り手振りが多くなって画面から外れているんですね。学校に呼ばれて対面での研修会などでは、結構うろうろ動き回るし・・。いやぁ、もっと落ち着いてやらねば・・・。そして何よりも自分として納得していないのは、目が合わないということです。対面では目を合わせて話すことを心掛けています。でもオンラインだと、ついつい画面の皆さんの顔を見てしまうのです。カメラを見ないと皆さんの目とは合わないわけです。難しいのですよ、これが。これからも工夫してまいります。内容については、改めてご報告いたします。

2025年08月22日

-

無礼講って?

日本語っていうのは難しいですね。最近の若者言葉は、実は昔使われていた言葉のリニューアル版だったりします。例えば「マジ」「やばい」「ムカつく」などは、江戸時代からほぼ今と同じ意味合いで使われていたと言います。ただ最近の「やばい」は、本来の「その状態が良くない」という意味だけでなく、「結構いい、すごい」という逆の意味でも使われていまよねぇ。ところで「おっつかっつ」という言葉をご存じですか。次のうちどれでしょう。①ぎりぎり②どっこいどっこい③おずおず④うろうろ正解は②どっこいどっこいです。え?「どっこいどっこいってどういう意味?」ですって。ほぼ同じくらい、同程度というような意味です。では無礼講(ぶれいこう)ってご存じですか。よくお酒の席で「今日は無礼講だから、みんなよろしく!」みたいなことを言う方がいますでしょ。この無礼講とは、本来は、室町期から続く日本の武家礼法です。昔の宴席では席次が厳格に決められていて、お酌をする人は決められていました。しかし軍功があった家臣などには、その座の長(殿様や家長など)が恩賞の一つとして宴席で声をかけ、自分の盃で酒を勧めたのです。家臣はおし頂いてからそれを飲み干し、時には主人に酌をすることもあったようです。このように昔は、主人から声がかからない限り、酒を注ぎに行ったり頂きにいったりできないシステムだったのですね。つまり無礼講とは、そのシステムを取り払って、勝手気ままに酒を注ぎ合ってよいことをいうのです。今では当たり前のようですけれどもね。人によっては勘違いしていて、酒に酔った勢いで上司の頭をはたいてもおとがめなし!とか、この際だから何を言ってもかまわないなんて思っている方いらっしゃいませんか。それは人として社会人としてどうですかね?

2025年08月20日

-

人生の目的は何か

すでに多くの自治体では、この期間に教員採用2次試験である面接や集団討論、実技試験などが行われています。東京都もこの土日を含む数日間で行われました。今日までお盆休みも返上して試験対策としての面接練習をしてきた皆さん!いかがだったでしょうか。合格のための努力は、決して無駄にはなりませんので結果にかかわらず前を向いてほしいものです。というもの、この試験はいわゆる通過点であり、ある目的達成のための一つの目標にすぎません。先生になることよりも、先生になって何をしたいのか。先生になってしたいことはどんな意味があるのか。それは誰かの役に立つことなのか・・・。それぞれの目的をしっかり見据えてください。そのためにはいくつかの目標があるというわけです。目指すべき標(しるべ)が目標です。一つ一つをクリアしていきながら目的に近づくとき、人は成長しているのです。言い換えれば、人は自分の成長のために目標に取り組むのです。以前このブログでも言いましたが、「自分の好きなこと」「自分の得意なこと」「世の中の役に立つこと」の3つが重なる仕事についてほしいのです。それが教師だけとは限りません。だから一つ一つの目標をクリアしていく途中で、自分の得意なことが別に見つかったのなら、あるいは自分の好きなことが別に見つかったのなら、そちらに舵を切ることだってあっていいのです。昨今は、転職することをいとわない風潮にあります。我慢してまで一つの仕事にこだわるのはナンセンスといった風潮でしょうか。でも自分の目的を明確にしていない安易な転職はお勧めできません。世界を見渡しても、AIに職を奪われる時代を乗り越えて生き残るために、自分の強みをしっかりと理解しての転職ならまだわかります。それが好きなことであり得意なことで、できれば誰かの役に立つことならば、きっとあなたは一層成長することでしょう。教員採用試験最終結果は9月以降です。岐路に立って自分を見つめるチャンスでもありますね。

2025年08月18日

-

若者の成長は嬉しい

先日、かつて私が校長をしていたころの教え子で、現在はある高校へ通う学生の方から連絡をもらいました。高校の課題で「様々な世界で働く方へのインタビュー」ということで依頼を受けたのです。当時の彼は、生徒会長をしておりとても優秀な生徒でした。「なぜ先生になったのですか」「校長先生として苦労したことは」「どうして大学で教えることになったのですか」などなど・・・、1時間ほどインタビューを受けました。話の内容よりも、彼が一層立派に成長していることに感動しました。そしてその時には言いませんでしたが、あどけない中学生という顔つきから、青年へと成長していることにも驚きと喜びを感じました。わずかに2年足らずの間、会っていなかっただけなのに・・・です。成長ってすごいなぁと思います。私はその学校で、よく生徒たちに言っていました。「成功は約束されていないが、成長は約束されている」と。まさに心身ともに成長した生徒を目の当たりにして、いやいや彼は成功をも手にしているじゃないかと実感したのです。もちろんすべてのことに成功ばかりを収めることはできません。失敗を経験しつつ、それも成長の糧だということを言ってきたのですが、自信に満ちた彼の表情は、ちゃんとそのことをわかっているというような笑顔でした。彼のこれからの歩みを楽しみにしています。連絡をくれてありがとう。

2025年08月16日

-

Well-beingってなんだ?

最近はとみにこの横文字表現が増えました。国際化社会ならではだと思いますが、すぐにはピンとこないですよね。しかもその訳語や説明を聞いてもやはりピンとこない。なぜでしょうか。それは英語に比べて日本語の表現が圧倒的に多いのも理由の一つでしょう。つまり一つの英単語に対して、その訳し方は数通りあって、自分の使いたい表現に比較的合う訳語をそれぞれの人が使うからではないでしょうか。最近では、トランプ大統領の考えによる関税措置に対して赤沢大臣が交渉してきましたね。日本の受け止めはこうだけれどもアメリカの受け止めはこうだという見解のずれは、訳し方にも原因があるように思います。そしてこのwell-being(ウェルビーイング)という言葉は、一般的に多くは「幸福」と訳されています。ただ幸福はhappiness(ハピネス)という単語にも当てはまります。そこで2つの違いを説明するときこんな表現をしています。「happinessは主に精神面での幸福を表す一方で、well-beingはもっと広い意味で身体的・精神的・社会的に満たされた状態を表します」のだそうですよ。なんとなくわかるようでしっくりこない。私がいろいろな方のお話を聞いて、その中で一番しっくりと来たのは「生きがい」という表現です。人が生きていく上で「生きるに値する世の中だなあ」「生きていて幸せだなあ」と感じられるのは、金銭的な物質的な豊かさだけでなく、もちろん元気で健康でなければ幸せではないし、しかし一人ぼっちで誰からも見向きもされない孤立状態だったら幸せではないとしたら・・・、これをひっくるめて「生きがい」といってもいいかもしれません。人は生きがいを求めて生きているのでしょうか。生きがいを失ったとき、人は生きている意味を見失うのかもしれません。Well-beingとはそう理解していいのでしょう。

2025年08月14日

-

不思議な話

こんな話をすると、「おいおい、そんなの信じてるのかい?」と言われそうですが、私と似たような体験を語る方の記事を読んだのでお話しします。その記事は、お盆を前にしてシリーズとして読者の方が体験談を語ったものでした。娘は3歳の頃、和室でよく一人遊びをしていました。ある時から、ふすまを閉め切って誰かと楽しそうに遊びを始めました。「誰と話しているの」と聞くと「お姉ちゃん」と言います。ふすまを開けておくと「お姉ちゃんが恥ずかしいんだって」と言います。私が「けがをすると怖いから開けておいてくれるかな」と聞くと「お姉ちゃんが、いいよ、だって」 (中略)そのうち「お姉ちゃんが帰るって」と、押し入れの中を指します。そこに向けて「遊びに来てくれてありがとう、気をつけて帰ってね」と語りかけました。それ以来、来ていません。私には生んであげられなかった子が3人います。毎年、2回ほど供養に行っています。私には見えませんでしたが、娘は今でも「お姉ちゃん」の顔を覚えているそうです。私の息子が3歳の頃です。近くの公園にある小高い丘の上から「みんなたち!」と息子は声をかけたのです。でもその日は誰も公園に遊びに来ていませんでした。私たち2人だけです。しばらくして帰る頃、息子を抱き上げると、息子は空を指さしてケラケラ笑いながら「足が見える!ねぇパパ、足がいっぱいだよ」というのです。その時は「うんうん、そうなんだね」と適当に流していましたが、今でも気になっているのです・・・。こういう話は、スピリチュアルで思い込みのことも多いでしょう。言っておきますが私は心霊的な話はあまり信用していません。でも「そういうこともあるのだろうなあ」とは考えます。人間には理解できないものがきっとあるのです・・・前記のお母さんと娘さんの話は、それを思い出すお話でした。

2025年08月12日

-

抱っこをせがむ小次郎

小次郎もこの夏で11歳になります。歳を取ってきたなあと感じるのは、若いワンちゃんが近づいて来た時です。あちらのワンちゃんはピョンピョンはねてまあ元気なこと・・。しかし小次郎はそのスピードについていけません。じっと固まって、相手の動きが収まったところでご挨拶に行きます。その後はちょっと疲れてしまって、私の足元に隠れます。これは「抱っこして・・」のサインです。その後はこんな感じで帰ります。もう1時間の散歩は長すぎるのかもしれません。短縮するかなぁ・・・

2025年08月10日

-

ガラケー的教育は

ガラケーってご存じですか。今や「スマホ」の時代ですから知らない方も多いでしょうね。昔の携帯電話ってところでしょうか。「ガラパゴスケータイ」の略で正式にはフィーチャーホンと言うらしいです。通信機能がメインでカメラとインターネットくらいついている程度のもの。「ガラパゴス」は生物が独自の進化を遂げてきたガラパゴス諸島になぞられてそう言われているらしいですね。つまりガラケーは、海外と比べて日本独自の機能を持つ携帯電話のこと。私の両母親がそれ使っています。なにせ「使いやすいんだ」とか。でもそろそろサービス終了じゃないですかね。買い替えようとも思うのですが「スマホは嫌じゃ」と言い張ります。どうしたもんですかね。しかし、ふっと考えれば日本独自の進化を遂げてきた教育ってあるじゃないですか。あれやめませんかと言われたら「それはそれでいいところがたくさんあるのよね」と言いたくなります。教育の世界にも、今どきのハヤリがひたひたと近づいてきて入り込んでいますね。それはそれで意味のあることでしょうけれど、今まで慣れ親しんだ教育を捨てるというのは、なかなか勇気のいることですね。皆さんも思うところがあるでしょう。例えば学校給食の話題は、世代によって盛り上がるところが違う。年代によって内容や提供されるメニューも違いますからねえ。学校給食制度は140年近くの歴史があります。これを一気にやめてしまえ!と言われたらどうですか。海外のある地域のように、昼食時はいったん家に帰りなさいとか・・・。考えてしまいますねえ・・・。

2025年08月08日

全268件 (268件中 1-50件目)

-

-

- ニュース

- クマは私のすぐ近くにいた! 生活圏に…

- (2025-11-14 11:10:46)

-

-

-

- ビジネス・起業に関すること。

- 情報漬けになるな!!

- (2025-11-14 08:02:13)

-

-

-

- 株式投資でお小遣いを増やそう

- 富良野の投資家 五郎 第三話 ( 人…

- (2025-11-14 19:41:15)

-