小説版・ココロノヤミ・1

親以外で、気付いた時にはもうそばに居たのが大石だった。少女マンガにありがちな幼なじみってヤツだ。ひとりっ子だった私は、それこそ本当に大石を兄のように慕っていた。いつもあとを追っかけていた。まさかこんなに長い間追っかける事になろうとは、その当時は思いもしなかったわけだが。今でも私は、二人してワカメちゃんカットの私と大石が、思いっ切りの笑顔でスイカをかじっている写真をロケットに入れている。そういう事を告げても大石は絶対に嫌がらない。「ふぅーん、見せてよ」と言って笑うだけだ。絶対に見せてやるものか。どうして嫌そうな顔をしないのか。迷惑にしないのか。私を邪険にしないのか。答えは明白だ。大石は私にこれっぽっちの興味も持っていないからだ。わかっていた事だが、書いてて涙が出てきた。

親以外で、気付いた時にはもうそばに居たのが大石だった。少女マンガにありがちな幼なじみってヤツだ。ひとりっ子だった私は、それこそ本当に大石を兄のように慕っていた。いつもあとを追っかけていた。まさかこんなに長い間追っかける事になろうとは、その当時は思いもしなかったわけだが。今でも私は、二人してワカメちゃんカットの私と大石が、思いっ切りの笑顔でスイカをかじっている写真をロケットに入れている。そういう事を告げても大石は絶対に嫌がらない。「ふぅーん、見せてよ」と言って笑うだけだ。絶対に見せてやるものか。どうして嫌そうな顔をしないのか。迷惑にしないのか。私を邪険にしないのか。答えは明白だ。大石は私にこれっぽっちの興味も持っていないからだ。わかっていた事だが、書いてて涙が出てきた。そう言われてみれば、思い当たる事はあったのだ。幼稚園から帰ってきて、私達はたいていどちらかの家で遊んでいた。たぶん外で走り回っていた事もあっただろうと思うのだが、思い出すのは私の部屋でおままごとやお人形さんごっこ、お化粧ごっこをしていた事ばかりだ。私の母が大石の母親にいつも言っていた。「聡ちゃんは、いつもこの子のいいように女の子の遊びに付き合ってくれて、本当に優しいのねぇ」小学校の帰り道、男の子同士で取っ組み合いの喧嘩をしている所に出くわした時、大石は止めに入って、ちゃんとやめさせたのだが、「男子ってなんであんな乱暴なの!?」と怒る私に「でも、カッコいいじゃん、やっぱり」と嬉しそうに言った。自分は、絶対に人と殴り合いなんかしないくせに。あの頃どうして気付かなかったんだろう。子どもがそんな事に気付く訳はないのだが、気付いていればこんな思いをする事もなかったのに。

大石はもてた。特に正統派の女の子にとてももてていた。大石も正統派のハンサムだったし、馬鹿はやらないし、成績も良いとくれば、彼女達がぼーっとなっても不思議はない。そんな彼女達が陰で、しかし聞こえよがしに言っていたのをよく耳にした。「どうして大石君にあんな人がくっついてるのよ?単なる幼なじみってだけでしょ、大石君が相手にする訳ないじゃない!」あの頃は「ふーんだ、アンタ達がいくらアプローチしたって大石は全然知らん顔じゃないの、私達は生まれた時からの付き合いなんですからねー、大石は私しか見てないのよ。おあいにくさま、べーだ!」くらいのもんで、大石宛ての彼女達からのラブレターを読んでは、おちょくったりしていた。そんな時も大石はラブレターを読むでもなく、笑っていた。そんな大石に私はとても満足していた。いくら、美人で頭が良い女の子が言い寄ってきても、大石はびくともしない。私はこんなだけど、大石は私の事を好きでいてくれている、と。でも、今ならわかる。その頃大石は、彼女達の事を見ていなかったけれど、それ以上に私の事は全く見てはいなかったのだ。

私は手のきれいな男に滅法弱い。とんだオヤジでも手や指がきれいだったら、それだけでフラフラしてしまう事もあるくらいだ。大石はピアノを弾く。弾くどころか、プロ並みに上手かったりする。小学校に入学してすぐ、私達は両方の親の意見が一致して、近所のビアノ教室に行かされた。あの頃は子どもにお稽古事をさせるのがとても流行っていて、私達の母親は、手っ取り早く、少しお上品系のピアノを習わせる事に飛び付いたのだろう。がしかし、私はそのピアノ教室の教師にどうしても馴染めず、2回行って、母親に泣きついてやめた。大石は通っていた。結局高3になるまで続いた。そのピアノ教室の教師は、妙に体育会系の男だった。楽しい「ピアノのおけいこ」を想像していた私は、子供に対するには厳し過ぎるレッスンに、とてもついていけず挫折したが、大石は真剣だった。家でピアノを弾く大石はとても美しかった。あのしなやかな指使いを見ているだけで、私は切なくなって訳もわからず、よく泣いていた。しかし、大石とあのピアノ教師との間に何かあったのかどうかは、一番考えたくない事だけに、私はいまだに冗談にも聞けずにいる。

私には高校に入るまで、ボーイフレンドや恋人と呼べるような男は一人もいなかった。無論、いつも大石がそばにいて、周りもそう思っていたし、もちろん私自身も大石以外の男など目にも入らなかった。だが、だからと言って、ずーっと一緒にいたにもかかわらず、大石とそんな雰囲気になった事は全くなかった。中学生ともなれば、お互いに意識して当たり前だが、大石と私はどこまで行っても兄妹から脱却できずにいた。私はそれを歯がゆく思っていたが、幼なじみだから仕方がない、いつか必ずそうなる日が来る、と信じて疑わなかった。大石はこの地方では有名な、超進学校の私立の男子校に進学した。私はそこそこの公立の高校に入ったので、そこで初めて私は大石のいない学校生活というものを経験した。片腕をもがれたように感じ、ついつい大石を探してしまう日々だった。周囲の人間には、さぞ奇異に映ったに違いない。夏休みを思う存分大石と過ごして迎えた2学期。始業式の日の帰り道、私は初めて大石以外の男を意識する事になる。中学も同じだったその男、斉藤から、私は生まれて初めてのラブレターをもらった。

斉藤は大石とは全く違うタイプの男だった。中学2年の時同じクラスだったが、その時は大石も同じだったので、ほとんど話した事などなかった筈だった。斉藤の手紙には「君が大石君と一緒にいるのを見てると辛い。」とあった。単純に読めば、私に好意を持っている斉藤が、大石と私が仲良くしている所を見てヤキモチを焼いている、ととれるがそうではない。手紙はその後こう続く。「どうして君はそんなに大石君に取り入ろうとしてるの?大石君に置いていかれるのがそんなに恐いの?君は大石君について行くのに必死だ。そんな必死な君を見ているのはとても辛い。君は今のままで充分素敵で魅力的なのに。僕は中1の時から君が好きだった。大石君と離れて君と同じ高校に入ったのはとてもラッキーだったのに、君はずーっとおかしくて、黙って見ていられなくなってこんな手紙を書いてしまった。気に入らなかったら破り棄てて下さい。」正直、とてもショックだった。そして...顔から火が出る程恥ずかしかった。

ジャンル別一覧

人気のクチコミテーマ

-

-

- おすすめ映画

- サマー・ウォーズを観ました

- (2025-11-24 00:18:47)

-

-

-

- 海外ドラマ、だいすっき!

- 木曜日のお楽しみ。今週も台湾ドラマ…

- (2025-11-27 09:30:05)

-

-

-

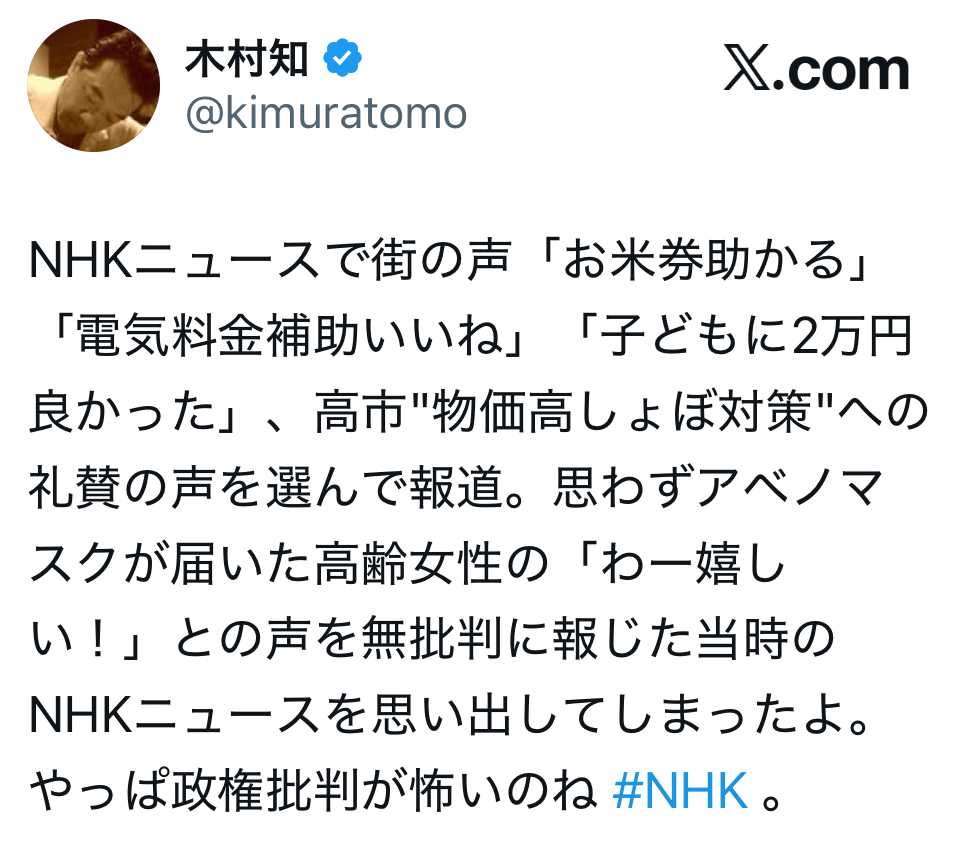

- NHKおはよう日本 まちかど情報室

- 堕落したメディアの象徴NHK。

- (2025-11-22 05:17:18)

-

© Rakuten Group, Inc.