小説版・ココロノヤミ・2

結局、斉藤とは3年間付き合った。私にとっては男としてとても新鮮だったし、一緒にいて楽しくて飽きない男だった。私の、恋愛における初体験のすべての相手は斉藤だったと言っても間違いではないくらい、濃密な3年間だった。高校生という、恋愛感情に一番敏感であり、一番鈍感でもある時期に一緒に過ごす相手としては、斉藤は最適な人間だった。考えている事、感じている事がとても分かり易く、また私ととてもよく似ていた。それまで男と言えば大石しか知らなかった私には、斉藤は本当に愛らしく映った。そして、何より私にとって新鮮だったのは、斉藤が私の事を本当に好きでいてくれた事だった。「世の中の何よりも君が一番大切だ」この言葉を、私は何回斉藤から囁かれたことだろう。私は3年間、この上なく幸せな筈だった。自分でもこれ以上の幸せなどないと思い込もうとしていた。けれど...斉藤もずっと感じていたのは私にはよく分かったが、悲しいことに私達の3年間には、やはりいつも大石がつきまとっていたのだった。

結局、斉藤とは3年間付き合った。私にとっては男としてとても新鮮だったし、一緒にいて楽しくて飽きない男だった。私の、恋愛における初体験のすべての相手は斉藤だったと言っても間違いではないくらい、濃密な3年間だった。高校生という、恋愛感情に一番敏感であり、一番鈍感でもある時期に一緒に過ごす相手としては、斉藤は最適な人間だった。考えている事、感じている事がとても分かり易く、また私ととてもよく似ていた。それまで男と言えば大石しか知らなかった私には、斉藤は本当に愛らしく映った。そして、何より私にとって新鮮だったのは、斉藤が私の事を本当に好きでいてくれた事だった。「世の中の何よりも君が一番大切だ」この言葉を、私は何回斉藤から囁かれたことだろう。私は3年間、この上なく幸せな筈だった。自分でもこれ以上の幸せなどないと思い込もうとしていた。けれど...斉藤もずっと感じていたのは私にはよく分かったが、悲しいことに私達の3年間には、やはりいつも大石がつきまとっていたのだった。斉藤と付き合い出した当初、私は大石にその事を言いたくて言いたくて仕方がなかった。もちろん大石のガッカリした顔が見たかったのだ。家がすぐ近くだったので、学校の方向は違っていたが、行き帰りの電車を待つ駅のホームで大抵一緒になった。私は少し勿体ぶって大石に告げた。「そっかー、斉藤かー、あいついいヤツだよな、さっぱりしてて、面白くてさ」私はそのあとに続く「でもさぁ」を待った。「...で?なんで付き合う事になったのさ?」私の意に反して大石は嬉しそうに聞いてきた。「なんでって...」と私が逡巡している間に私の電車が来てしまった。「ほら、また遅刻するぞ」と背中を押されて電車に乗った私は、自分の中の、これから始まろうとしている事への期待がみるみるしぼんでいくのを感じていた。この後の3年間、私と斉藤の間に実際に介在した事は一度もなかったにもかかわらず、大石はいつも私達のすぐそばにいた。

斉藤と付き合い出した当初、私は大石にその事を言いたくて言いたくて仕方がなかった。もちろん大石のガッカリした顔が見たかったのだ。家がすぐ近くだったので、学校の方向は違っていたが、行き帰りの電車を待つ駅のホームで大抵一緒になった。私は少し勿体ぶって大石に告げた。「そっかー、斉藤かー、あいついいヤツだよな、さっぱりしてて、面白くてさ」私はそのあとに続く「でもさぁ」を待った。「...で?なんで付き合う事になったのさ?」私の意に反して大石は嬉しそうに聞いてきた。「なんでって...」と私が逡巡している間に私の電車が来てしまった。「ほら、また遅刻するぞ」と背中を押されて電車に乗った私は、自分の中の、これから始まろうとしている事への期待がみるみるしぼんでいくのを感じていた。この後の3年間、私と斉藤の間に実際に介在した事は一度もなかったにもかかわらず、大石はいつも私達のすぐそばにいた。

斉藤と付き合っていた3年間、私は出来る限り大石と会わないようにしていた。斉藤に悪いという気持ちもあったが、自分の気持ちに自信がなかったというのが本当のところだ。斉藤の事だけを考えていれば、幸せだった。こういう言い方は、その人間しか目に入らない、という意味しかないと思っていたが、反対の意味もあるという事を、この時私は実感した。私はあえて、一生懸命斉藤の事だけを考えようとしていたのだ。頭の中から大石を排除するのに必死だった。斉藤も同じだった。何とかして私から大石を切り離そうとしていた。言い換えれば、私達の3年間は、二人の間から必死で大石の影を振り払っていた3年間だったのだ。一番認めたくない事だが、私達がお互いを必要以上に求め合ったのは、本当は存在しない大石の影から逃げ出したいからだった。だが当の大石は、たまにしか会わなくなった私を訝しがるでもなく、会った時は「で?最近はどうなんだよ?うまくやってんの?」などと妙に嬉しそうに聞いてくるのだった。そんな大石のピアノの腕前がプロ並みに凄いらしい、という噂を私はぼんやりと聞いていた。

大石のピアノを聴くのは久し振りだった。高校2年の夏、大石は友達の父親が経営しているという店で、ピアノ演奏のバイトをしていた。夏休みも終盤に近づいた一日、その友達の父親が、大石のピアノの腕前に惚れ込んで、店を貸し切りにして大石のピアノライブを開いたのだ。私はもちろん斉藤と一緒に出かけた。私達は付き合い出してから1年を過ごしていた。自分でも少し試してみたかったのだと思う。「私にはヨシがいるから、大石君のピアノを聴いてももう絶対大丈夫。だから一緒に行って」と告げると、斉藤は笑顔で「そりゃそうだよ、オレと一緒に行ったら大石のピアノなんか耳に入んないぜ」と冗談めかして言っていたが、私は斉藤がほんの一瞬、顔を曇らせたのを見逃さなかった。出かける間際まで、私は本当に行こうかどうしようかと迷っていた。それでも、私は斉藤との待ち合わせの場所に出かけた。店に着くまで、私は必要以上にはしゃいでいた。そして、私は大石のピアノを聴いて、ぽろぽろと涙をこぼして泣いてしまったのだった。

ジャンル別一覧

人気のクチコミテーマ

-

-

- NHKおはよう日本 まちかど情報室

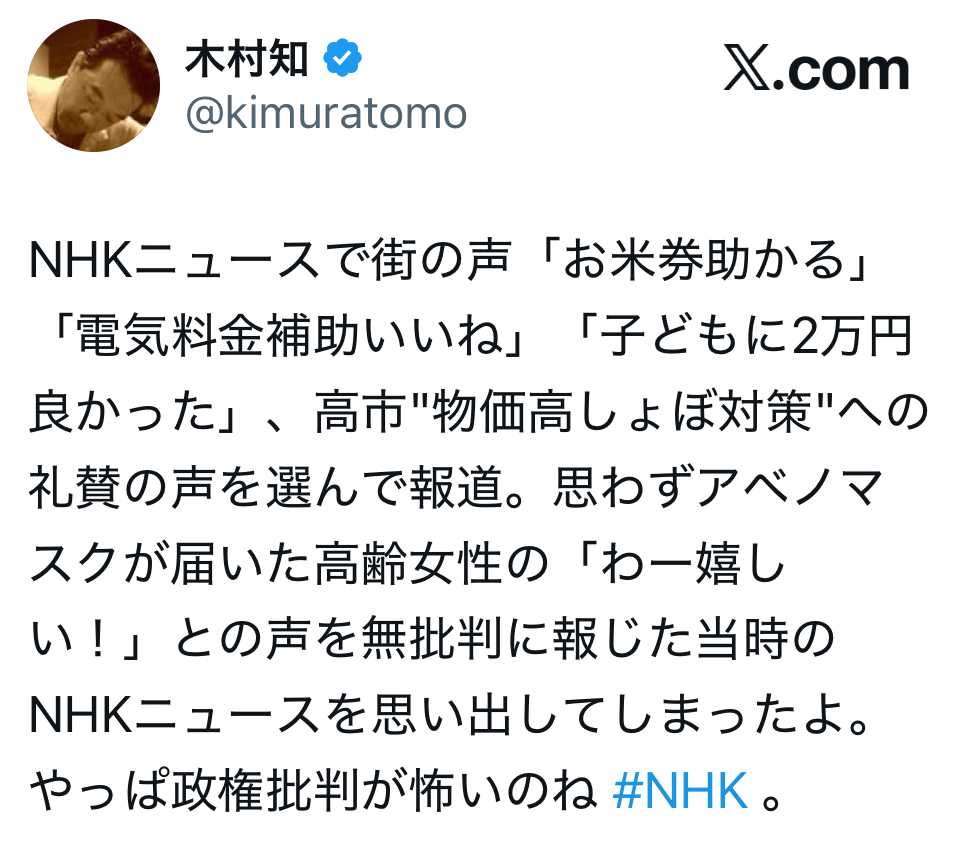

- 堕落したメディアの象徴NHK。

- (2025-11-22 05:17:18)

-

-

-

- 海外ドラマ、だいすっき!

- 木曜日のお楽しみ。今週も台湾ドラマ…

- (2025-11-27 09:30:05)

-

-

-

- ドラマ大好き

- もしがく 第9話を観た 脱落しなく…

- (2025-11-28 23:18:28)

-

© Rakuten Group, Inc.