テーマ: 美術館・博物館(1631)

カテゴリ: 芸術論

<古代中国の青銅器の美(1)>

今回から台北故宮博物館が所蔵する銅器の名品を紹介します。中国では殷(いん)の時代から青銅器は宗教上の道具として、重要視されて来ました。

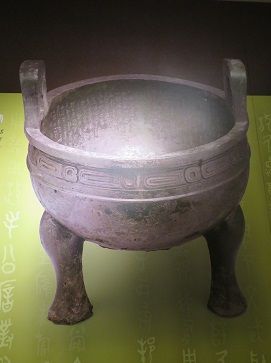

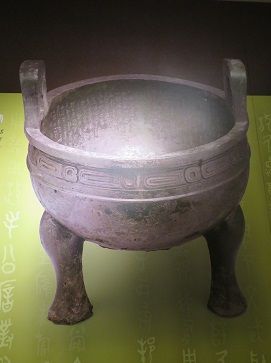

銅器にはそれぞれ名前が付けられています。恐らく左側の銅器は偏壺(へんこ)で、右側の銅器は鼎(かなえ=ていだと思われます。

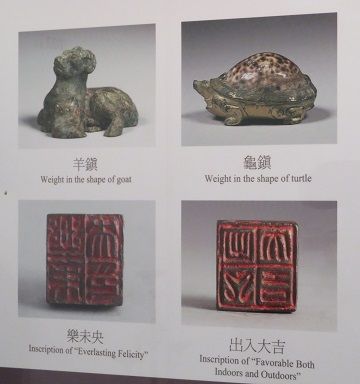

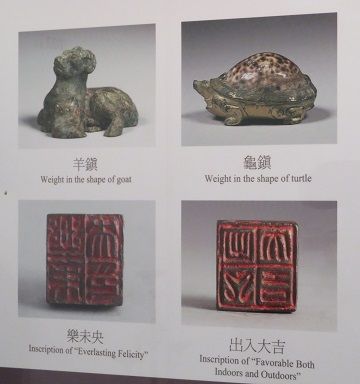

また珍しい銅印ですねえ。字体は篆書(てんしょ体)と決まっています。。上の摘みの部分は動物です左は羊で右は亀。さて志賀島から出土した「漢委奴国王印」は金印でしたから、上部は金印に相応しい動物(蛇)になっています。現在のベトナムにあった點「てん」も奴国も同じでした。だが朝鮮半島の諸国が与えられたのは銅印で倭国よりも待遇が下だったことがそのことでも分かります。

左は燭台つまりろうそく立て。右は吊下げ型の香炉みたいですね。

これも偏壺(へんこ)でしょう。沖縄の抱き瓶(だちびん)=琉球王朝時代に農民が腰に縄で吊るした水筒(すいとう)にとても良く似ています。

左は神に捧げた酒器。右は水鳥型の香炉に見えますが、どうでしょうね。

このような形の道具を甑(こしき)と呼びます。用途は食品を蒸(む)すこと。左の下方から火を焚くと中の水が熱せられて水蒸気となり、右側の隙間(下の部分の上方)から立ち上った蒸気で上の容器の食品を蒸して調理します。従って上の容器の底には「すのこ」を載せて熱効率を高めたのだと思います。縄文時代の日本には、同じ形で同じ用途の土器がありました。鹿児島県には甑島と言う名の島があります。

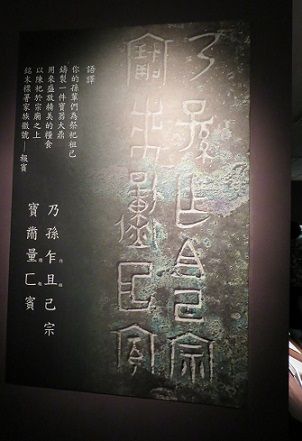

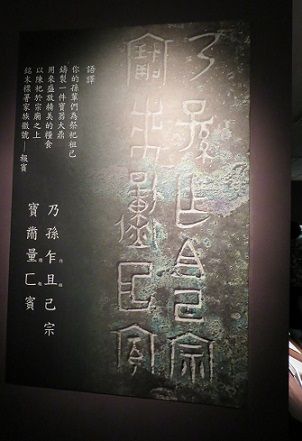

青銅に刻まれた甲骨文字の碑文。このように石や金属に刻まれた文字は「金石(きんせき)文」と呼ばれ、貴重な歴史資料です。何せ消えることがないので助かりますね。

こちらは取っ手と取っ手の間に棒を通して餅運びを楽にしたのでしょうね。考えてますねえ。

2枚の青銅鏡です。左は四角形をデザインした規矩(きく)紋と呼ばれるもの。

右側の青銅鏡を拡大して見ましたが、文様は不鮮明で不明でした。

大きな取っ手のある容器。刻まれている文様は「とうてつ」文だと思われます。「とう」も「てつ」も環境依存文字なので変換しませんが、字に興味のある方はお調べください。「とうてつ」は体は牛か羊。曲がった角と虎の牙を持ち、爪と顔は人間と言う中国神話の空想上の動物で、魔除けの役割を担っています。つまりこの青銅器は祭祀に使われた可能性が高いと思われます。<続く>

今回から台北故宮博物館が所蔵する銅器の名品を紹介します。中国では殷(いん)の時代から青銅器は宗教上の道具として、重要視されて来ました。

銅器にはそれぞれ名前が付けられています。恐らく左側の銅器は偏壺(へんこ)で、右側の銅器は鼎(かなえ=ていだと思われます。

また珍しい銅印ですねえ。字体は篆書(てんしょ体)と決まっています。。上の摘みの部分は動物です左は羊で右は亀。さて志賀島から出土した「漢委奴国王印」は金印でしたから、上部は金印に相応しい動物(蛇)になっています。現在のベトナムにあった點「てん」も奴国も同じでした。だが朝鮮半島の諸国が与えられたのは銅印で倭国よりも待遇が下だったことがそのことでも分かります。

左は燭台つまりろうそく立て。右は吊下げ型の香炉みたいですね。

これも偏壺(へんこ)でしょう。沖縄の抱き瓶(だちびん)=琉球王朝時代に農民が腰に縄で吊るした水筒(すいとう)にとても良く似ています。

左は神に捧げた酒器。右は水鳥型の香炉に見えますが、どうでしょうね。

このような形の道具を甑(こしき)と呼びます。用途は食品を蒸(む)すこと。左の下方から火を焚くと中の水が熱せられて水蒸気となり、右側の隙間(下の部分の上方)から立ち上った蒸気で上の容器の食品を蒸して調理します。従って上の容器の底には「すのこ」を載せて熱効率を高めたのだと思います。縄文時代の日本には、同じ形で同じ用途の土器がありました。鹿児島県には甑島と言う名の島があります。

青銅に刻まれた甲骨文字の碑文。このように石や金属に刻まれた文字は「金石(きんせき)文」と呼ばれ、貴重な歴史資料です。何せ消えることがないので助かりますね。

こちらは取っ手と取っ手の間に棒を通して餅運びを楽にしたのでしょうね。考えてますねえ。

2枚の青銅鏡です。左は四角形をデザインした規矩(きく)紋と呼ばれるもの。

右側の青銅鏡を拡大して見ましたが、文様は不鮮明で不明でした。

大きな取っ手のある容器。刻まれている文様は「とうてつ」文だと思われます。「とう」も「てつ」も環境依存文字なので変換しませんが、字に興味のある方はお調べください。「とうてつ」は体は牛か羊。曲がった角と虎の牙を持ち、爪と顔は人間と言う中国神話の空想上の動物で、魔除けの役割を担っています。つまりこの青銅器は祭祀に使われた可能性が高いと思われます。<続く>

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[芸術論] カテゴリの最新記事

-

酒場詩人の話 2020.12.08

-

<特別企画 中国の陶磁器> その3 2020.10.17 コメント(2)

-

<特別企画 中国の陶磁器> その2 2020.10.16 コメント(2)

Re:シリーズ台北故宮博物館の至宝(7)(01/16)

ローズコーン

さん

よくよく眺めまして、本当に完璧なものばかり、形と言いその技術と言い、

もう今の世の中に負けない作品ばかりですね。人間てすごいとこんなのを見るといつも思います。

そして甲骨文字にも見入ってしまいましたよ。ここでも人間はすごいと。

腰につるすには丸いところころして持ち運びが上手くいかないでしょうし、こんな薄型にして。。。。そう言えば昔の水筒にこんな形がありますね。確か兵隊さんの持ち物にも。

みなすべて宝として堂々とした作品群だと感じました。

お疲れのところコメントをありがとうございました。

新しいシリーズもますます楽しみです。 (2020.01.16 07:17:12)

もう今の世の中に負けない作品ばかりですね。人間てすごいとこんなのを見るといつも思います。

そして甲骨文字にも見入ってしまいましたよ。ここでも人間はすごいと。

腰につるすには丸いところころして持ち運びが上手くいかないでしょうし、こんな薄型にして。。。。そう言えば昔の水筒にこんな形がありますね。確か兵隊さんの持ち物にも。

みなすべて宝として堂々とした作品群だと感じました。

お疲れのところコメントをありがとうございました。

新しいシリーズもますます楽しみです。 (2020.01.16 07:17:12)

Re[1]:シリーズ台北故宮博物館の至宝(7)(01/16)

マックス爺

さん

ローズコーンさんへ

お早うございます!!

いつもコメントをありがとうございます。

古代中国の文化の高さには舌を巻きますね。

何せ世界の四大文明なので、その先進性には

目を見張るばかりです。

このシリーズも残りはあと2回だけ。その後は

新シリーズに入りたいのですが、写真の整理がまだ

なので、何か「つなぎ」を入れないとね。(;^_^A

先ずはゆっくりマイペースで行こうと思って

いますので、どうぞご容赦を。

今日の仙台はかなり冷え込んだ朝です。

ロ-ズ姉もご家族様たちもどうぞ風邪など引かれ

ませんよう。💛(@^^)/~~~

今日は俳句教室へ出かけて来ますね。ではでは。(^^)v🌸 (2020.01.16 07:31:24)

お早うございます!!

いつもコメントをありがとうございます。

古代中国の文化の高さには舌を巻きますね。

何せ世界の四大文明なので、その先進性には

目を見張るばかりです。

このシリーズも残りはあと2回だけ。その後は

新シリーズに入りたいのですが、写真の整理がまだ

なので、何か「つなぎ」を入れないとね。(;^_^A

先ずはゆっくりマイペースで行こうと思って

いますので、どうぞご容赦を。

今日の仙台はかなり冷え込んだ朝です。

ロ-ズ姉もご家族様たちもどうぞ風邪など引かれ

ませんよう。💛(@^^)/~~~

今日は俳句教室へ出かけて来ますね。ではでは。(^^)v🌸 (2020.01.16 07:31:24)

Re:シリーズ台北故宮博物館の至宝(7)(01/16)

田舎のシルビア

さん

今日は~~

台湾へ行った時の一人行動のこと思い出しました。

地図上の高雄より下のチンタオから台北故宮博物館を目指して・・

電車>地下鉄>新幹線>バスと冒険者旅の思い出が蘇ります。

博物館では・・あの「白菜」印象に残ってます・・

それより現地人との交流が楽しかった思い出です・

(2020.01.16 08:57:30)

台湾へ行った時の一人行動のこと思い出しました。

地図上の高雄より下のチンタオから台北故宮博物館を目指して・・

電車>地下鉄>新幹線>バスと冒険者旅の思い出が蘇ります。

博物館では・・あの「白菜」印象に残ってます・・

それより現地人との交流が楽しかった思い出です・

(2020.01.16 08:57:30)

Re[1]:シリーズ台北故宮博物館の至宝(7)(01/16)

マックス爺

さん

田舎のシルビアさんへ

今日は~!!

お忙しく、かつお疲れの所、わざわざの

お運びありがとうございます。

この度はまことにご愁傷様でした。

心からお悔やみ申し上げます。

何も力になれませんが、どうぞご遺族の方々が

力を合わせて、この哀しみと難局を乗り越えて

くださいね。

シルビアさん、めそめそしちゃダメだよ。

きっと天国でご主人様が見守ってくれて

いますからね。ファイトです。前進です!!😊(^^)v

(2020.01.16 09:35:54)

今日は~!!

お忙しく、かつお疲れの所、わざわざの

お運びありがとうございます。

この度はまことにご愁傷様でした。

心からお悔やみ申し上げます。

何も力になれませんが、どうぞご遺族の方々が

力を合わせて、この哀しみと難局を乗り越えて

くださいね。

シルビアさん、めそめそしちゃダメだよ。

きっと天国でご主人様が見守ってくれて

いますからね。ファイトです。前進です!!😊(^^)v

(2020.01.16 09:35:54)

Re:シリーズ台北故宮博物館の至宝(7)(01/16)

夢穂

さん

青銅器は1年前に上海の博物館で

山ほど見てきました。昨秋には

少しですが奈良の博物館でもあり

これしか写真撮影が出来なかったので

ガンガン、写真で撮ってきました

中国っぽい旅行がこれから多いのに

ここにきて新型肺炎の国内感染。春節も

控えて大丈夫でしょうか (2020.01.16 10:18:11)

山ほど見てきました。昨秋には

少しですが奈良の博物館でもあり

これしか写真撮影が出来なかったので

ガンガン、写真で撮ってきました

中国っぽい旅行がこれから多いのに

ここにきて新型肺炎の国内感染。春節も

控えて大丈夫でしょうか (2020.01.16 10:18:11)

Re:シリーズ台北故宮博物館の至宝(7)(01/16)

Kazu さん

Aさん,こんにちは~

無事のお帰り,なによりでした。それに今回の旅で得られたこと

が,多々おありとのこと,ブログでゆっくりお聞かせ頂けることで

しょう。

なお,UMCの新年会,参加予定でしたが2日が孫の「お宮参り」

とのことで,1日小田原に向かうため,欠となりました。

Aさんとの会話楽しみにしていましたが,残念です。またの機会に

是非! (2020.01.16 14:33:53)

無事のお帰り,なによりでした。それに今回の旅で得られたこと

が,多々おありとのこと,ブログでゆっくりお聞かせ頂けることで

しょう。

なお,UMCの新年会,参加予定でしたが2日が孫の「お宮参り」

とのことで,1日小田原に向かうため,欠となりました。

Aさんとの会話楽しみにしていましたが,残念です。またの機会に

是非! (2020.01.16 14:33:53)

Re[1]:シリーズ台北故宮博物館の至宝(7)(01/16)

マックス爺

さん

夢穂さんへ

今日は~!!

いつもコメントをありがとうございます。

あらまあ。上海と奈良国でねえ。それは良うございましたね。

どんなものにしろ、「本物」を自分の目で見られるのは、

幸せなことですね。上海の博物館にどんな史料が陳列されて

いるのかは知りませんが、あの周辺はジャポニカ米(短粒米)

の故郷とも言われている土地柄で、古い文化が残っています

ものね。黄河文明に対して揚子江文明だったかな?

今騒がれているコロナウイルス云々の病気は、家族などのように

濃厚接触をしていない限り、感染を心配しなくても良さそう

ですよ。日本国内の患者も、中国の感染地帯出身とのこと

で、中国国内でも、直接あの地方(武漢)へ行かなければ

心配ないと思いますが。私も中国からの出国時と日本への

入国時の2回、熱センサーのような装置で、高熱を発してないか

検査されましたが、OKでしたよ。(^^)v💛 (2020.01.16 16:53:00)

今日は~!!

いつもコメントをありがとうございます。

あらまあ。上海と奈良国でねえ。それは良うございましたね。

どんなものにしろ、「本物」を自分の目で見られるのは、

幸せなことですね。上海の博物館にどんな史料が陳列されて

いるのかは知りませんが、あの周辺はジャポニカ米(短粒米)

の故郷とも言われている土地柄で、古い文化が残っています

ものね。黄河文明に対して揚子江文明だったかな?

今騒がれているコロナウイルス云々の病気は、家族などのように

濃厚接触をしていない限り、感染を心配しなくても良さそう

ですよ。日本国内の患者も、中国の感染地帯出身とのこと

で、中国国内でも、直接あの地方(武漢)へ行かなければ

心配ないと思いますが。私も中国からの出国時と日本への

入国時の2回、熱センサーのような装置で、高熱を発してないか

検査されましたが、OKでしたよ。(^^)v💛 (2020.01.16 16:53:00)

Re[1]:シリーズ台北故宮博物館の至宝(7)(01/16)

マックス爺

さん

Kazuさんへ

今日は~!!

いつもコメントをありがとうございます。

そうなんですよ。やはり近いとはいえ、中国も外国ですから、

現地に行って初めて分かることもありますよね。

そして旧満州は日本人がかなり中国に迷惑を掛けた部分が

あるので手放しでは喜べず、複雑な心境ですね。

それでも大都会の市民レベルでは、全く問題はありません。

むしろ仙台からの直行便が開通したことで、彼らの日本人に

対する観方や感じ方も変わって来ると思いますよ。

私も知ってる幾つかの中国語を駆使して、親善を図って

来ました。疲れましたがとても愉快な気分です。

中国の旅行記を書くのは当分先の話になると思います。

何せ撮った写真の枚数が膨大過ぎるので。(;^_^A

どうぞゆっくりお待ちいただけたら幸いです。(^_-)-☆

(2020.01.16 17:03:04)

今日は~!!

いつもコメントをありがとうございます。

そうなんですよ。やはり近いとはいえ、中国も外国ですから、

現地に行って初めて分かることもありますよね。

そして旧満州は日本人がかなり中国に迷惑を掛けた部分が

あるので手放しでは喜べず、複雑な心境ですね。

それでも大都会の市民レベルでは、全く問題はありません。

むしろ仙台からの直行便が開通したことで、彼らの日本人に

対する観方や感じ方も変わって来ると思いますよ。

私も知ってる幾つかの中国語を駆使して、親善を図って

来ました。疲れましたがとても愉快な気分です。

中国の旅行記を書くのは当分先の話になると思います。

何せ撮った写真の枚数が膨大過ぎるので。(;^_^A

どうぞゆっくりお待ちいただけたら幸いです。(^_-)-☆

(2020.01.16 17:03:04)

Re:シリーズ台北故宮博物館の至宝(7)(01/16)

すずめのじゅんじゅん

さん

Re[1]:シリーズ台北故宮博物館の至宝(7)(01/16)

マックス爺

さん

すずめのじゅんじゅんさんへ

今晩は~!!

いつもコメントをありがとうございます。

お陰さまで無事帰国しました。帰国してビックリ。

例のコロナウイルス流行のニュースで持ち切りでしたので。

でも私たちが行った場所は全く関係なく。大丈夫です。(^^)v

疲れながらも、そろそろ写真の整理を始めないとね。(;^_^A

じゅんじゅんさんもどうぞお元気でね。💛😊

(2020.01.16 21:20:11)

今晩は~!!

いつもコメントをありがとうございます。

お陰さまで無事帰国しました。帰国してビックリ。

例のコロナウイルス流行のニュースで持ち切りでしたので。

でも私たちが行った場所は全く関係なく。大丈夫です。(^^)v

疲れながらも、そろそろ写真の整理を始めないとね。(;^_^A

じゅんじゅんさんもどうぞお元気でね。💛😊

(2020.01.16 21:20:11)

Re:シリーズ台北故宮博物館の至宝(7)(01/16)

棚田の案山子

さん

Re[1]:シリーズ台北故宮博物館の至宝(7)(01/16)

マックス爺

さん

棚田の案山子さんへ

今晩は~!!

ご来訪とコメントありがとうございます。

そして明けましておめでとうございます。

今年もどうぞよろしくお願いします。

ここは台湾の台北にある故宮博物館の中。

でも北京の故宮博物館の中は空っぽだそうです。

何せ紫禁城の宝物は全部台湾へ持ち帰ったため、

北京には紫禁城があるだけです。それも凄いのでしょうが。

台湾へは昨年の6月末に行ったのですが、たくさんの

写真を撮ったため、連載がここまで長引いたのですよ。(;^_^A

(2020.01.16 22:20:33)

今晩は~!!

ご来訪とコメントありがとうございます。

そして明けましておめでとうございます。

今年もどうぞよろしくお願いします。

ここは台湾の台北にある故宮博物館の中。

でも北京の故宮博物館の中は空っぽだそうです。

何せ紫禁城の宝物は全部台湾へ持ち帰ったため、

北京には紫禁城があるだけです。それも凄いのでしょうが。

台湾へは昨年の6月末に行ったのですが、たくさんの

写真を撮ったため、連載がここまで長引いたのですよ。(;^_^A

(2020.01.16 22:20:33)

Re:シリーズ台北故宮博物館の至宝(7)(01/16)

あみ3008

さん

銅は年月が経つと風合いがよくなりますよね。

でも、眺めるだけで結構です。

今日、大連から帰ってきた中国人が肺炎というニュースがありましたね。

引き続き体調には気を付けてくださいね。 (2020.01.16 22:53:00)

でも、眺めるだけで結構です。

今日、大連から帰ってきた中国人が肺炎というニュースがありましたね。

引き続き体調には気を付けてくださいね。 (2020.01.16 22:53:00)

Re:シリーズ台北故宮博物館の至宝(7)(01/16)

yorosiku!

さん

Re[1]:シリーズ台北故宮博物館の至宝(7)(01/16)

マックス爺

さん

あみ3008さんへ

お早うございます!!

コメントありがとうございます。

大連からの帰国者が肺炎ですか。

それは武漢から帰国した中国人のニュースと

違いますか?

ご心配ありがとうございます。目下寝不足が続いて

いますので、体力消耗に注意したいと思っています。

古代中国の青銅器のほとんどは祭器なので、

興味のない方にとっては、ただの金属の塊

かもね。(;^_^A

(2020.01.17 03:35:54)

お早うございます!!

コメントありがとうございます。

大連からの帰国者が肺炎ですか。

それは武漢から帰国した中国人のニュースと

違いますか?

ご心配ありがとうございます。目下寝不足が続いて

いますので、体力消耗に注意したいと思っています。

古代中国の青銅器のほとんどは祭器なので、

興味のない方にとっては、ただの金属の塊

かもね。(;^_^A

(2020.01.17 03:35:54)

Re[1]:シリーズ台北故宮博物館の至宝(7)(01/16)

マックス爺

さん

yorosiku!さんへ

お早うございます!!

鼎(かなえ。音は「てい」です)を日本で使わないのは

それが古代中国の宗教に関連したもので、我が国の

宗教や思想と無関係のため使う理由がなかったためでしょうね。(^_-)-☆

この鼎の使用例としては「宮城県立鼎が浦女子高校」と言うのが

あります。場所は気仙沼市です。

気仙沼湾の真ん中にに大島と言うのがあって、気仙沼湾を上空から

見るとまるで鼎(三本足)のように三方から湾の奥にある

気仙沼港に入港出来たのが命名の由来と思えます。

恐らく良く調べたら、他にも使用例があるかもよ。

何せ言葉の元になった鼎そのものが日本にはないものなので、

よほど学識のある人じゃないと日常生活では使わないと

思いますよ。(^_-)-☆

(2020.01.17 03:45:24)

お早うございます!!

鼎(かなえ。音は「てい」です)を日本で使わないのは

それが古代中国の宗教に関連したもので、我が国の

宗教や思想と無関係のため使う理由がなかったためでしょうね。(^_-)-☆

この鼎の使用例としては「宮城県立鼎が浦女子高校」と言うのが

あります。場所は気仙沼市です。

気仙沼湾の真ん中にに大島と言うのがあって、気仙沼湾を上空から

見るとまるで鼎(三本足)のように三方から湾の奥にある

気仙沼港に入港出来たのが命名の由来と思えます。

恐らく良く調べたら、他にも使用例があるかもよ。

何せ言葉の元になった鼎そのものが日本にはないものなので、

よほど学識のある人じゃないと日常生活では使わないと

思いますよ。(^_-)-☆

(2020.01.17 03:45:24)

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

PR

X

© Rakuten Group, Inc.